鯛の潮煮の方 フーデックスでの試飲に関する感想 多聞 一本〆 白子宿 (九)すが〻きかはり 玉子の前 奈良流之事 管巻太平記 本役・半役 柳橋の店々 芋の煮ころがし、おでん 暗愚 滝野川 上澄 うわずみ 冷酒 いばらき【茨木】 断食問題 山形県西村山郡谷地町沢畑 満を持する苦節三年の大酒飲み 3A 格言、ことわざ、種々の言いまわし 56 霊妙な数秒間 至急送ってほしい を飲みに行く旅(2) 大みつ、富士屋 酒はたべもの 婆娑羅 果実酒の否定 灘酒の精米歩合 麦 むぎ 鴈治郎椀久 冷酒 れいしゅ 図表3-5 主な各県の開発酵母 元禄十年の酒造株改め 三白酒 みそ【味噌】 伊丹諸白と灘酒 狂言鶯蛙集 おまえは実に悪にして善だ 父のスケツチ ウィンストン・チャーチル 櫂類(かいるい) 銘酒各種の値段 酒に二枚の舌 「バー學校」閉校さよならパーティー 妊娠中の母親の飲酒 剣菱 けんびし 狂歌才蔵集(2) 鳥久 朝起きたら 鉄橋の上で寝た 非常の太鼓 酒を飲む瞬間は オーストラリアで造る「豪酒」 ネット時代の居酒屋 与謝野晶子の酒歌 対酒 剣菱 遊び酒 ▽ビリー・カーター 酒盛り唄 閑居 寒山詩 吉田集而の説 ルバイ第四十 せんせい[先生] 伊丹、池田筵菰包の印 (増)盃を伏せて置く はせがわ酒店 酒税増税 安倍川の川越 (八)なる川 五百万石 世界一統 ワインに似て非なる妙味 酒の肴 ちろり[銚釐] 梅酒 うめしゅ 酒屋・土倉 頭に酒のくる句(4) 玉子酒 濁酒之事 玉子たまご 「米百俵」 いはない【岩内】 狂い酒 小鍋立 山鯨 食物年表1800-1850 灘の明治維新 奥殿諸白 秋田県仙北郡中川村ほか 近江商人 頭に酒のくる句(3) 酒盆の行儀 飲むときの挨拶 川升 街灯 酒を飲みにゆく旅 原始の混沌か、未来の大破局 とろる[動] 上戸 境界守のゲシク・パトゥ 水とぶどう酒 少彦名命や三輪明神 柳風呂 酒肆内田屋紋処のこと 冷や奴 ひややっこ 禁酒宣言 鄭玄 庄七の忍術 青山椒 あをさんせう 伊丹酒 寒造り集中政策 みぎ【右】 美少年酒造にて 薏酒 水に含まれる成分と酒への影響 周恩来 福田氏 アナクレオンとアルカイオス 落第事 伊丹諸白 下戸 げこ 昔の男ども 六波羅殿御家訓 酒価の変遷 目張紙 ドブロクとオマンズシ 子どもの急性アルコール中毒 蛇の肝 足一本丸ごとタコ焼き 秋田屋(浜松町) 狂歌才蔵集 友人会宿 裏通り 長酔 自然災害 酒食は人の好む物 デカダンス 秋風起りて蟹を思ふ 自賛 犬 甘党 燗と冷や 酒のなる木 仕事の分担 △製灰 しゅ-ぎょう[修業] 酒の字 ルバイ第三十九 米だけの酒 介入を成功させるには ちよき[猪牙] 東西の味かげん 白鷹 南米では受けると思う 坂口記念館 増税 (七)むら田 若竹屋酒造場 盃の織部形 餅米酒之事 鰭酒 酒屋土倉 推はちがうた 石川弥八郎賞 いなだひめ【稲田姫】 梵妻 豆腐田楽 ワインのことわざ 日本の酒 れろれろ 三白酒-さんすさびのあととめあっれなぱくしゅ 食物年表1700-1800 玉山已ニ倒レテ 花見 はなみ ぬけ酒と収税さん 酒銘江戸一の始め 信州酒と注文のコツ 柳の酒 振り酒 定年書店 まんぢゆう【満仲】 久里浜病院 池田酒 詩酒徒 淡白を上 味わいのバリエーション 節度ある酒 宮城県名取郡秋保村 ムスタファ・ケマル 新夕刊新聞社 あてこすりの歌 家飲み 後撰夷曲集(10) 西国、猩々を獲 南都諸白 怪猫 酒の値 火の車、學校の肴 鯨 くじら 酒の飲み方 くつ石 酒造資本と酒造経営 技の受け継ぎ 冬はやっぱりイカ大根 やき屋(荻窪) コカ・コーラ アルコール性痴呆 どぜう飯田屋 居酒屋GPS! 67醴を勧む 柴 晩年の父 勧酒と返杯 わかさぎの木の芽焼き 7日 湯豆腐 古文書から元禄の酒を再現 安飯屋、居酒屋 三分の酒二分の水 火落酸 眼前 一杯の酒 古酒の幅 しゃ-しん[写真] △家言 宴席の伏兵 〇詩ヲ賦シテ志ヲ言フ 洒落言葉・隠語 日本酒を温める理由 玲瓏随筆 良寛の詩 【山梨県北杜市・山梨銘醸】 (六)しよがえぶし 酒飯論 新潟清酒研究会 花、果実、木質などの風味 日本盛 大酒の戒め アルコール症者の子供 その方の父は毎年死んだか ちやびん[茶瓶] 食物年表1600-1650 熱燗(燗酒) 酒屋名簿 小米酒之事 いなだ【稲田】 (増)盃事の式 上戸 寄鍋 よせなべ 狂言と擬音語・擬態語 ルバイヤート(抄) 清酒酒質の様変わり

鯛(たい)の潮煮(うしおに)の方

鯛、身もほねも、常の如く切り候(そうろう)て、古酒をひた/\に入、火を細くして煮申候(もうしそうろう)。酒の匂(にお)ひ無之(これなき)時、其(その)上へ水を入、しほばにてかり仕立申候。鱒(ます)などの汁は醤油少加吉(すこしくわえるがよし)。 『合類日用料理指南抄』巻之五 魚類、雑の類

鮮度のよいタイ、スズキ、アマダイなどの頭やアラ、または骨つきの切身、ハマグリなどを使い、そのものの持ち味で、薄い塩味に仕立てた吸い物が潮(うしお)だが、塩だけの味であることが特徴。酒でほどよく煮て、アルコール分がなくなったときに水を入れ、最後に塩で味をととのえる。椀にタイを入れ、ウドの短冊切りか、よりウドなどと木の芽をあしらい、熱い汁を張って鯛の潮煮の出来上がり。あつあつのうちのいどうぞ。(「料理名言辞典」 平野雅章編)

フーデックスでの試飲に関する感想

過去三年間にこのフーデックスで試飲してもらった感想を総合的に見ておきたい。①初年度は、7割以上の外国人が日本酒をはじめて飲んだといっていたが、それが昨年では6~7割程度と減った。そして今年の場合、日本酒初体験者は6割前後と徐々に少なくなっている。地道な各方面での海外への進出の努力が実っているのだろう。②燗酒については好き嫌いがはっきりしているものの、ベルギーやギリシアなどで好まれはじめたというのは興味ある現象だ。アメリカなどでの従来のぐらぐらのHOT・SAKEではなくて、ぬる燗の妙味がなんとか伝えられないものだろうか。③吟醸酒の分かりやすさの一方で、熟成酒に対する評価の高さは根強いものがある。いずれもステイタスある酒としてのイメージを喪うことなくひろげていけば先は明るいと思われる。④三種の味(本醸造の燗酒、吟醸酒、20年の熟成酒)を試すだけでも、外国人の多くが日本酒のバラエティに関心を示した。これに生酒、純米酒などを添えればさらに注目度は増すだろう。海外市場はまさにこれからが愉しみではないか。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎) 平成15年の出版です。

多聞

多聞は、そう歴史の古い蔵ではありません。当時、西宮銀行の頭取だった八馬兼介氏が、不景気のあおりで倒産した四つばかりの蔵の負債を、個人のポケットマネーで処置し、それがもととなって出来たのです。八馬兼介氏は、のち一県一行になった折、神戸銀行となった県下八行の初代頭取としても知られていますが、信貴山信仰に大変厚いところから、その守護神多聞天を銘柄にしたようです。業界では14位。9万3千石の出荷を昭和52年度にはしましたが、北海道と長崎では滅法強い銘柄です。堅実な営業政策をとっている蔵ですが、10万石前後の出荷量から、もう一歩伸び悩んでいるところが、つらいところ。戦後、菊正宗の方から、技師や杜氏が来たようで、酒の味は、菊正宗とよく似ているといわれています。53年末に"辛口"を一部贈答用に販売したのが、予定を上回る好評だったようで、今後の売れ行きが注目されています。ワンカップタイプの「乾杯多聞」は、ラベルの裏側にヌードの写真を入れていて、地味な社風の割りに時折り思い切ったことをやるのも、おもしろいところです。(「灘の酒」 中尾進彦)

一本〆(いつぽんじめ)

「一本〆」は新潟県農業試験場で「五百万石」(母)と、「豊盃(ほうはい)」(父)の交配によって誕生した。栽培する上で「倒伏しやすく収量性が不十分」「耐冷性に劣る」、また醸造する上では「精米歩合を高めると砕けやすい」といった五百万石の欠点を克服した品種を開発するために、新潟県農業試験場で育を成された。一九九三(平成五)年に「一本〆」と命名され、新潟県の奨励品種となった。耐冷性に優れ、精米歩合が低くても割れが少なく、吟醸酒(ぎんじようしゆ)などの原料米として使われている。しかし、倒れにくく作りやすい栽培特性が肥料を多用して収量を上げる栽培につながり、米質の低下を招いたため、次第に使用量が減少した。現在は厳格な契約で米質を維持した少量の栽培が行われている。(「新潟清酒達人検定」 新潟日報事業社)

白子宿

「イヤ、八ねぎまのふろふきか、そいつアよかろう」と北八、手を拍って喜べば、亭主うち消し、「インネ、ふろふきじゃアござらない。たんだ醤油で煮たのだアのし」と言いながら、銚子、盃に、鮪の煮たのを皿に盛って持ってくる。「ハゝア、ねぎまというから、江戸でするようなやつだと思ったら、コリャア雉子焼(きじやき)のように、串にさしたやつを煮たのだ。こいつアうまかろう」「サア弥次さん、初めよう。オットゝゝゝ」一猪口(ちよこ)あけて、肴に箸をつけた北八、一口食うと、たちまち顔をしかめて、「イヤ、この肴はお陀仏だぜ。オイ、コリャア昨日(きのう)の鮪だナ」「インネ、ハア昨日(きんによう)の魚(いお)じゃアござらない」「それでもさっぱり、食えねえ/\」と、弥次郎兵衛も文句をつければ、「ハア、昨日(きんによう)が悪かア、一昨日(おとつい)のを進ぜましょうか。その代り、酔うこたア請合いだアもし」「エゝ、肴に当って酔っぱらってたまるもんけえ、そしてこの酒は半分水だの。ペッペッペッ。弥次さん、行こう。サア幾らだの」「ハイ、肴が六十四文、酒が二十八文」「イヤ、うめくねえ代りにゃ高えもんだ」と、銭をはらい、茶店を出る。

八 ねぎま(葱と鮪)と、ねりま(練馬大根)とを掛けて洒落たもの。ふろふきは大根を厚く輪切りに煮て、熱いうちに食する料理。(「東海道中膝栗毛」 十返舎一九 三好一光訳)

(九)すが〻きかはり

今時(いまどき)ふられぬ床(とこ)のうち、御くらゐ諸訳(しよわけ)もらちがない、ねぬけの女(ぢよ)らう身あがり紋日(もんび)はとむねが、又(また)してお茶(ちや)をひき質(しち)まで置(お)きはて札(ふだ)ばかり、古金買(ふるかねかひ)も我(が)を折(を)つた、遣手(やりて)の穿鑿(せんさく)うるさし、くるわは物思(ものおも)ひ、此里(このさと)のがれたや、料理にかまはぬ茶漬(ちやづけ)に焼味噌(やきみそ)心がけ、こ〻らはよい燗一(かんひと)つと、納戸(なんど)をうろ/\さがせど、朝酒(あさざけ)のまうにも貧(ひん)なる揚屋(あげや)でござせない

くるわ-くつわの誤か ござせない-ござんせぬ(「若みどり」 藤井紫影校庭)

玉子の前

玉子を好んで毎日食ひけるに、ある夜美しき娘来たる。ふしぎに思ひ「お前はどこからござりました」と問へば「私は日ごろお好きなさるゝ玉子の精でござんす」「さて/\さやうでござるか。まづ酒でも参れ」と盃などいだし、さま/"\と話けるに、八つ半時分になりて、一番鶏(どり)、こけこふと鳴けば、娘「もうお暇申します」といふ。「それはどふぞ、まそつと遊び給へ」といへば「あそこで、おやぢがしきりに呼ばれます」(かす市頓作巻五・宝永五・玉子の前)(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編)

(2)奈良流之事

(二)夫レ奈良流ハ可レ謂フ二酒ノ根源ト一。故諸流自レ是起而其家ヲ立、尤大切ナル流也。掛四ツヨリ五ツ迄也。

一、元ハ三斗ヲ大元とし、壱斗五升を半元とす。

一、元水壱斗弐升、麹六割。半切三枚仕込様、掻様以下当流同前。

一、元日数十四、五日過、半切弐枚に(3)入込、廿四、五日過て一枚に入込、其後小泡立時{上:草冠、下::陪」め申也。惣而奈良流ハ元泡立間ハ不レ{上:草冠、下::陪」候。是若き元を嫌ふ故也。但し日数三十日さへ過候へハ、泡不立とても{上:草冠、下::陪」て不苦。

一、{上:草冠、下::陪」様、当流同前。温め入様ハ朝・晩両度宛入へし。入替る度毎に温め樽にて掻廻し、群なく温ミ入渡る様に仕へし。温めハ何本成とも好次第、大泡一面に立上(あが)る時引也。此時も能掻合せ、蓋・包莚ともに取除候也。

一、枯し日数、当流同然也。

(2)奈良流の造り方

奈良流は酒造りの根源というべきものである。だから諸流派がここから起こり、それぞれ流派を立てた。最も大切な流派である。奈良流の掛は四回から五回行なう。

○酛の量は、三斗を大酛として、一斗五升を半酛とする。

○酛水は一斗二升、麹は蒸米の六割である。三枚の半切への仕込み方、櫂の入れ方以下は当流と同じである。

○酛を仕込んで十四、五日過ぎたら、半切一枚に集め入れ、二十四、五日過ぎてからさらに一枚に集めるその後、小さな泡が立ったときにつぼめるのである。概して奈良流では、酛に泡が立たない間はつぼめないものである。これは若い酛をきらうからである。しかし、日数が三〇日を過ぎさえすれば、泡が立たなくてもつぼめてかまわない。

○つぼめ方は当流と同じである。暖気樽は朝と晩と一日二回の割合で入れる。入れ替えるたびごとに暖気樽でかき混ぜ、むらなく温かみが行き渡るようにすること。暖気樽の本数は何本でも好きなようにし、大泡が一面に立ち上がったときに引き上げる。このときにもよくかき混ぜ、ふたのむしろ、包んだむしろをともに取り除くのである。

○枯しの日数は当流と同じである。

(2)奈良流 奈良の僧坊酒にはじまる諸白造りの先進流派。ふつう掛は三回であるが、四、五回行うのが奈良流の特徴。 (3)入込(いれこむ) 酛の内容物を半切に集めていくこと。

[書き下し](二)それ奈良流は酒の根源と謂(い)いつべし。故に諸流是より起こりて其の家を立つ。尤も大切なる流なり。(「童蒙酒造記」 吉田元校注・執筆) 酛の造り方です。

管巻太平記(くだまきたいへいき) 七珍万宝

本書の主題としたのは、燗(かん)をして飲む一群と冷(ひや)でくむ一群との合戦であるが、燗党は剣菱など関西生産の下りの銘酒であり、冷酒党は特に銘柄は記していないが、焼酎・泡盛が援軍となっている。この二者の合戦は、、下り酒の第一人者満願寺の仲介で和睦となるが、この合戦は二日酔の夢であった、と黄表紙常套の結末となっている。この冷酒(ひや)とは、どんな酒を指しているのか、燗党と冷酒党とが合戦をするという趣向の発想が、奈辺にあったか。-

天明七年の新酒発売の九月十日頃に江戸の酒類販売業界には事件(トラブル)があって、その内紛をとりあげたのが本書のウガチとなったのではあるまいか。そう考えると燗党と冷酒党の争いは、「下り清酒対江戸中汲」の販売合戦と見做すことができる。(「管巻太平記」 花咲一男)

本役・半役

次に酒屋役は定期的課役と臨時課役の二つに分類せられる。而して定期課役の徴収は一年一度或は数回徴収せられるところの、いわゆる「年役」ではなくして、毎月これを酒屋に徴した。即ち年十二回の徴収であったのである。またこの定期的酒屋役は酒屋の営業状態に応じて、本役・半役(或は半公事)の別が存在した。本役は本来の標準課役を指すものであり、半役とは本役の半額に相当するものである。半役制度に関してその成立年代はこれを明確にすることは出来ないが、管見によれば、嘉吉元年十(1441)一月二十日懸納並進納分注文に、「酒屋参百拾七ヵ所但此内新加共廿五ヵ所半公事分沙汰之、」とあるをもって初見とする(古文書第十二集)。-

即ち、第一条に於ては、新加酒屋は営業開始より爾後六回に亘って、従って半箇年半役制を適用し、以後本役を適用すべきことを規定し、第二条に於ては、火災の被害を受けたる酒屋も半役制の適用同前たることを規定している。(「中世酒造業の発達」 小野晃嗣)

柳橋の店々

酒楼の夥(おびただ)しき 、亦(また)都下に冠(くわん)たり。曰く川長(カハチヨウ)、曰く一八万八(まんぱち)、橋の北に在り。曰く梅川(うめがは)、曰く亀清(カメセイ)、曰く一九河内(カハチヤ)、曰く柳屋(やなぎや)、橋の南に在り。平三(ヒラサン)や、深川(フカガワテイ)や、草加(さうかや)や、皆二〇帘(れん)を米沢街(よねざはちやう)の側(がは)に張る。而して柏屋(カシハヤ)・中村・青柳(アホヤギ)三楼、亦二一咫尺(しせき)水を隔つるのみ。其の他、丸竹(マルタケ)・若松(ワカマツ)・和泉佐(イズサ)・小松亭(こまつてい)の若(ごと)き小店子肆(デミセ)、指僂(かがむ)るに暇(いとま)あらず。中に就(つ)く、酒肴(シユカウ)最も佳なる者は、二二川長なり。柏屋之(これ)に次ぐ。万八・河内・中村等の店は、則ち属に貸席(カシザシキ)と称する者にして、二三右軍道子(シヨカエカキ)の書画会(しよぐわくわい)、二四陶朱猗頓(カネモチ)の醵金(ムジン)会、及び歌舞(オドリサミセン)・挿花(ハナ)の師匠(ししよう)、業を開(ヒロメ)き技を試(サラヰ)むる者、仮りて以て筵(むしろ)を排(なら)べ、衆を募(つの)る為(ため)にす。聞く、二五更代(キンバン)藩士の始めて都(エド)に来る者は、必ず先(ま)づ梅川若(も)しくは青柳(アヲヤギ)に飲むと云ふ。其の名の世(よ)に播(し)く、已に久しきを以てか。然れども、梅・青の二戸、近時漸(やうや)く冷にして(ケチニナリ)、酒肴香味(しゆかうかうみ)、殆(ほとん)ど亀清(かめせい)の徒に及ぶこと能はず。鮓舗(スシヤ)は則ち二六安宅(アタケ)・二七与兵(ヨヘイ)・中川(ナカガハ)あり。鱣肆(ウナギヤ)は則ち玉甚(タマジン)・山口(ヤマグチ)・舟治(フナヂ)あり。客若(も)し一たび手を拍(う)てば、則ち二八珍羞芳饌(ちんしうはうせん)、纍乎(るいこ)として陳(ナラブ)す。

一八 柳橋の北東にあった料理屋、万屋八郎兵衛。貸座敷で有名で、書画会などがよく行われた。江戸名物詩にも「万八書画会」と題する狂詩が収められている。 一九 柳橋の南西にあった料理屋、河内屋半次郎。同じく書画会の会場によく使われた。 三〇 酒旗。中国で酒屋が標識として立てる旗。漢文的文飾。日本の実景ではない。 二一 わずかに川を隔てている。この三軒は両国橋の東側にあった。 二二 「柳橋北の川長、宅広からずと雖も美食なり」(守貞謾稿)。 二三 右軍は晉の王義之の官職が右軍将軍であったことから書家の意。道子は画聖と称せられた唐の呉道玄の字。画家の意。- 二四 陶朱は春秋時代、越の范蠡(はんれい)が官を退き、山東省の陶に赴いてからの変名。、商人に転じて巨富を築いた。猗頓は春秋時代の魯の人、塩を扱って富豪となった。カネモチが無尽講の集まりを行う。 二五 勤番侍。江戸屋敷勤務が当たって出てきた田舎武士。 二六 松の寿司ともいう。柳橋の北、浅草第六門前町にあった。 二七 両国橋の東側にあった。江戸名物詩に「与兵衛鮓(向両国元丁)流行の鮓屋町々に在り。此の頃新たに開く両国の東。路地の奥名は与兵衛。客来たり争い坐す二間の中」。 二八 珍しい御馳走、かぐわしい料理。(「柳橋新誌」 成島柳北 日野龍夫校注)

芋の煮ころがし、おでん

江戸の居酒屋では、芋の煮ころがしを肴にして酒を飲ませる店があり、「いも酒屋」といった。里芋を醤油と味醂で味付けし、転がしながら汁がなくなるまで煮切ったものである。当時、ジャガイモはまだない。江戸時代の居酒屋では、豆腐や芋、コンニャクの味噌田楽が人気であった。やがて、野菜やハンペン、油揚げを開いて具材を巻いた信田(しのだ)巻きなどを醤油と味醂で煮込んだものを「おでん」と呼ぶようになり、田楽に取って変わった。江戸の町中を「おでん燗酒、甘いと辛い」と売り歩く荷売りも現れた。甘いは煮込みおでんで、辛いは味噌田楽である。おでんは、現在も居酒屋の定番であるが、もう一つの定番「モツ煮込み」はまだない。(「江戸の居酒屋」 伊藤善資)

暗愚(あんぐ) 高村光太郎(たかむらこうたろう)

金がはいるときまったやうに

夜が更けてから家を出た。

心にたまる膿(うみ)のうづきに

メスを加へることの代りに

足は場末の酒場に向いた。

-お父さん、これで日本は勝てますの。

-勝つさ。

-あたしは昼間は徴用でせう。無理ばつかし言はれるのよ。

-さうよ。なにしろ無理ね。

-おい隅(すみ)のおやぢ。一ぱいいかう。

-歯ぎり屋もつらいや。バイトを買ひに大阪行きだ。

-大きな声しちゃだめよ。あれがやかましいから。

-お父さん、ほんとんとこ、これで勝つんかしら。

-勝つさ。

午前二時に私はかへる。

電信柱に自爆しながら。(「酒の詩集」 富士正晴編著)

滝野川

吟醸酒は品評会から生まれた。歴史的にいえば、全国清酒品評会と全国新酒鑑評会というのがその母体である。それはどこであったか。東京都北区滝野川にあった国立の醸造試験所である。明治三七年以来、九〇年の歴史を持つ試験所が東広島に移る。この年(平成六年)は吟醸酒の揺籃であった滝野川を離れる最後の年になる。品評会、鑑評会で名をあげ、銘醸といわれるようになった酒蔵たち、またそのようになりたいと吟醸の技を磨き続けた蔵や酒づくり男たちにとって、「滝野川」という言葉はある種の聖地を意味するものでさえあったのだ。私が滝野川に立ち会ったのは昭和三四年のことであった。以来、私はここに四〇年近い年月を注視してきた。今年でここを去る。この滝野川最後の全国新酒鑑評会に、私はどのような形で別れを告げるのか迷っていた。きき酒会場である四階建ての建物に一礼するのか、杜氏たちの嬉し涙、悔し涙を吸った敷地に伏せて謝意を表すのか、そのような思いの男たちのために何か儀式が行われるのか。もやもやした気持を抱いてきき酒の列に並んだ。この十数年間と同じように列は長蛇をなしていた。やがてきき酒のところへ辿り着き、いつもと同じように速いピッチできき酒を終え、滝野川を離れた。建物に最敬礼をする者も大地に伏せる者もいなかった。特別な儀式も何もなかった。人々の列は三々五々、王子駅へと向かって消えていった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)

上澄 うわずみ

濁酒の上溜まり、その澄んだ部分。原酒に木灰や水を加えるなどして沈殿を速め、その上澄みをすくい取ったものである。諸白以前の上酒は皆これで、中汲みや滓(おり)にくらべ値段も張った。▽お上の御酒ゆゑ拙者が普段たしなむ上澄などとは各段の違ひ、はらわたへ沁み渡るやうぢゃて○『宇都宮釣天井』序幕 ▽まず濁酒を作り、その上澄みを、更に何かの方法で精製するということがあったのかも知れなくて-吉田健一「酒」○「日本の名随筆 酒」(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也編著)

冷酒 れいしゅ ひやざけ

日本酒は燗をして飲むものだが、口あたりがよいので、夏は冷で飲む人が多い。特に冷酒用に醸した酒もある。

冷し酒夕明界となりはじむ 石田波郷

冷し酒世に躓きし膝撫ぜて 小林康治

冷凍酒旅にしあれば妻ものむ 森川暁水

教師づら失せ痩身に冷酒飲む 山下率賓子(「合本俳句歳時記新版」 角川書店編)

いばらき【茨木】

①茨木童子の略称。-

二三杯吞むと茨木頭痛がし 大江山で毒酒(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)

断食問題 二・一八-二二(マタ九・一四-一七 ルカ五・三三-三九)

一八ある断食日(だんじきび)に洗礼者ヨハネの弟子(でし)とパリサイ人(じん)が断食(だんじき)をしていると、人々が来てイエスに言う、「ヨハネの弟子とパリサイ人の弟子は断食をするのに、なぜあなたの弟子は断食をしないのか。」一九イエスは言われた、「婚礼(こんれい)の客は花婿(はなむこ)がまだ一しょにいるうちに、断食をして悲しむことが出来ようか。もちろん花嫁と一しょにいる間(あいだ)に断食は出来ない。二〇しかしいまに花婿を奪(うば)いとられる時が来る。その時、彼らはいやでも断食をするであろう。二一真新(まあたら)しい布切(ぬのぎれ)で古い着物に継(つ)ぎをあてる者はない。そんなことをすれば、新しい当(あ)て切(ぎれ)は古い着物をひきさき、裂(さ)け目(め)はますますひどくなる。二二また新しい酒を古い皮袋(かわぶくろ)に入れる者はない。そんなことをすれば、酒は皮袋を破って、酒も皮袋もだめになる。」(「福音書」 塚本虎二訳)

山形県西村山郡谷地町沢畑

70酒盛の後でさらにアト祝イとかウチ祝イというようなことがありますか。それを何といいますか。残りものはどうしますか。

アトフキ・アトブルマイ-酒盛の時、主として料理係とか給仕係になった、いわゆる当番衆というものが、酒盛終了後改めて酒盛を行なう。

71酒盛に参加する人はどういう人ですか。酒盛の性質によって違いますか。男ばかり、女ばかりという場合がありますか。それはどんな場合ですか。参加すべき人がしなかったらどうしますか。

とくに確然と区別された酒盛はなし。ただし地蔵講のごときもので簡単な酒盛をする場合は女だけのものもあることがある。参加すべき人がしなかった時は、代理人を出す。代理も出なかった時は料理だけ送る。

87甘酒を作りますか。どんな場合に作りますか。作り方はどうしますか。ほかに異なった名称がありますか。祭礼などの場合、昔の濁酒の代わりに作ることはありませんか。甘酒と濁酒との相違する点はどこにありますか。

甘酒

作る時-正月・三月節句・伊勢参り帰着の日。 昔の濁酒の代わりである。 作り方-糀(こうじ)三升に餅米五升の割で米だけの粥を炊き、やや冷えた頃これに三升の糀を入れ、よく攪拌して冷やす。よく冷えたものをさらに釜に入れて火クレを行ない、沸騰しない程度まで温め、攪拌して冷やす。この操作を五回くらい繰り返して行なう。

○濁酒-ミゴリ酒という。

五十年くらい前まではどこの家でも造り、お茶の代わりに飲んだが、今ではこの風習はまったく止んだ。とくに田植酒・正月酒などは多く造った。

甘酒と濁酒の違い。

甘酒は糯米を粥に炊き、それに糀を入れるが、濁酒はウル米をふかして、それに糀と素(もと)を入れ水を加えて火クレをする。

88醸造業者でなく,濁酒が造られていましたか。それはどんな時に造られたでしょうか名称は何といいましたか。村祭りの時には今でも造りますか。どうしてつくりますか。芋酒、焼酎など造られましたか。これらの酒類は個人個人で造りましたか、村とか組とかが共同で造りましたか。女は関与しませんでしたか。

前項のとおり五十年くらい前まではどこの家でも造った。

○造る場合は、時を構わない。

○芋酒・焼酎は造らない。

○個人で造った。

89一年のうち酒を飲む機会はどれくらいありますか。平均一戸当たりどれくらいの量を用いますか。どんな種類の酒ですか。毎日常用する人が何人くらいありますか。飲酒家と酒嫌いの比率はどれくらいですか。大酒家というのはどれくらい飲みますか。軽い程度の酒の肴には何を用いますか。

酒を飲む機会-平均して三日に一回くらい。一年の量-一ヵ月三升平均で三斗六升。

○種類-並み以上の清酒。三斗六升のうち五升くらいは焼酎。

○飲酒家とそうでないものの率-飲酒家は六割、そうでないものは四割。

○大酒家-一升から一升五合。

○軽い酒の肴-漬物(菜・大根)。(「日本の食文化」 成城大学民俗学研究所編)

満を持する苦節三年の大酒飲み

都内の民放テレビ局のCM部にいるFさん(三八)は一升酒を飲む。酔うと腕こそ振り上げないが、からむ、大声を出す、食器を割るの三拍子がいつもついて回る。だから、一度つき合った新人社員が二度つき合うことはまれである。Fさんの酒癖の悪さは忘年会でも衰えることはなかったが、この二年間は精彩を欠いていた。実は、三年前のつけがずっとついて回っていたのである。その年の忘年会は、一泊で草津温泉で開かれた。宴会がはねた後、同僚たちは部屋に消えたのに、一人Fさんは浴衣(ゆかた)姿のままふすまに蹴(け)りを入れ、窓ガラスを割った。Fさんはすっかりできあがっており、同僚も宿の従業員もだれも止めなかった。翌朝、しらふに戻ったFさんは、宿から弁償金の明細を示された。その中に玄関前のフロアに飾ってあった大きな花瓶(かびん)も含まれていた。Fさんはその場では清算できず、三年ローンによる支払いで許してもらった。同僚たちはこの額を五十万とも百万とも噂(うわさ)したが、Fさん自身は明かしたことはない。ただ、このローンがやっと終わることは胸を張って宣言した。「この三年間、Fさんはお銚子を割るときには、さっと品定めをしてから行動に移っていた」と証言する同僚たちのいまの関心は、今年の忘年会である。三年間のエネルギーが一気に爆発するか、それとも本当に普通のレベルの酔っぱらいに変身したのか、一部では賭(か)けが成立しているのである。(「デキゴトロジー ホントだから勘弁できねえ!の巻」 週刊朝日風俗リサーチ特別局編著)

3A

アメリカには「3A」というサラリーマンの三悪があります。事故(Accident)、欠勤(Absenteeism)、アルコール中毒(Alcoholism)の三つだそうです。こうしてみると、三に話をしぼるのはなにも日本人の特許ではないらしい。そうそう、アチラ生まれの野球も三が基本になっていますね。三(スリー)ストライクで三振、三死で攻守交代、九人の選手で九回攻守を行って試合終了、たしかに三に基づいたゲームです。(「井上ひさしの日本語相談」 井上ひさし)

格言、ことわざ、種々の言いまわし 56

朝早く酒を飲んで酔えば一日の苦労。

布長靴がきゅうくつなのは一年の苦労。

二人の妻をめとれば一生の苦労。(「オルドス口碑集」 A・モスタールト 磯野富士子訳)

霊妙な数秒間

酔いの経過は、いったい、どのようなものであろうか。心臓の鼓動が早くなってくると、何処か暗い森の遠い奥で皇帝ジョーンズを追っているリズミカルな太鼓が鳴りはじめるような気がしてくるが、そのリズミカルな膊動(はくどう)が次第に胸をのぼってきて、耳許で暫く停まっていると思うまもなく、やがて、数秒間、その耳許の太鼓は不意にまったく軀と同じ大きさになり、そして、軀全体が一枚の霊妙な震動板となって宇宙の何処かから発せられている意味も解らぬ神秘音に繊細に共鳴しているような感に襲われる。この感覚は僅か数瞬である。従って、酒が体内の運河を廻ってゆくのに凝っと気をつけている性癖のものでないと、この瞬間は容易には捉えがたいが、もし気づけば、これが酒のみの味わう最も霊妙な数秒間の時間でもあろうか。その数瞬が過ぎてしまえば、軀と同じに大きくなった太鼓は、さらに軀を越えて行ってしまってもはやもとへもどってこないのである。つまり、その数瞬のあとには、体内感覚はなくなり、絶えず外交的な酔っぱらいの状態がやってくるのである。(「酒と戦後派」 埴谷雄高)

至急送ってほしい

1941年9月、ドイツ軍がレニングラードに侵攻し、たちまち包囲されてしまった。ソ連軍の善戦のもと、戦いは長びいた。一日も早くレニングラードが解放されることが期待されていたが、ある日、守備隊長から、至急送ってほしい、という電報が届いた。武器が足りなくなったのかと思ったら、「もっと度の強いウォッカを送って下さい。戸外の温度は零下45度。ここにあるウォッカは40度。とても戦争になりません」というものだった。(「ジョーク「ロシア革命史」」 歴史探検隊)

酒を飲みに行く旅(2)

次に飲んだ酒は秋田の「高清水}。市内川反(かわばた)の、看板もない小料理屋「なか」。常連だけの、商売気の全くない、気持ちのいい店であり、女主人と、その妹さんの美しさはそれだけでウットリする。この時は男鹿の海岸でブリコ、つまりはたはたの卵を拾ってきたのをかじりながら飲んだ。勿論、丼のフタを杯がわりに酒よりも空気を吸うという宮崎流の飲み方である。飲んだキッカケは、大好きな「秋田長持唄」をたっぷりときいていい気持になっていたからである。この時もうまいと思った。その後美しい妹さんは結婚し、僕は花を届けた。大変にアッケない話だが、僕が酒をうまいと思ったのは以上の二度だけである。つまり、僕にはそれほど、酒を飲むチャンスがないし、うまいからといって、また、飲みたくなるということもないのである。「高清水」はさげて帰って来たのだが、家の猫がひっくり返して割ってしまった。それでも別に残念だとは思わない。我が家には「酔心」がいつでもある。但し、これは僕のではなく、女房ならびにお客様用である。要するに僕は酒が目の前にあってもの飲まないわけで、もし今後、飲むとすれば、また、宮崎サンをお訪ねした時か、秋田の川反へ行く時であろう。(「酒を飲みに行く旅」 永六輔) 酒を飲みに行く旅

大みつ、富士屋

(浅草の)観音堂に向かって右が三社権現、それから矢大臣門(随身(ずいじん)門)、その右手の隅に講釈師が一軒あった。門を出ると直ぐ左に「大みつ」といった名代な酒屋があった。チロリで燗(かん)をして湯豆腐などで飲ませた。剣菱(けんびし)、七ツ梅(うめ)などという酒があった。馬道へ出ると一流の料理屋富士屋があり、もっと先へ出ると田町(たまち)となって此所は朝帰りの客を招(よ)ぶ蛤鍋(はまなべ)の店が並んでいる。馬道から芝居町(しばいまち)へ抜けるところへ、藪の麦とろがあり、その先の細い横町が楽屋新道(がくやしんみち)で、次の横丁が芝居町となる。猿若町は三町目まであって賑(にぎ)わいました。(「名高かった店などの印象」 高村光雲)

酒はたべもの

読者からの質疑はこのほかにも「お前は酒のことを"ふしぎなたべもの"と書いたがその理由如何」-などがあったが、これには次に少しくコメントさせて頂くこととしたい。-人は皆噛むことなくのどを越すものを飲みものと呼び、水分と他の成分との混否の割合には関心をもたない。その意味では酒をたべものと言うのは一寸おかしく感ずるのに無理はない。しかし昔から万国を通じて一国の主食の原料はおおむねその国の酒の原料と一致するとされているから、醗酵は主食または主穀の調味のための調理法の一種とも見られる。その意味では酒は料理された主食物で、「たべもの」であるといっても少しもさしつかえない。おかしいという方が反っておかしい。酒の主成分のアルコールが人の体内に入ってからの化学的変化の経路についてはこの書の本文に述べておいたから御理解いただけるとおもう。もっとも微生物学者の栄養学は信用できぬということならこちらも一言もない。

婆娑羅

婆娑羅(ばさら)を代表する人物に高師直(こうのもろなお)、土岐頼遠、佐々木道誉があげられるが、「身ニハ五色ヲ飾リ、食ニハ八珍ヲ尽シ、茶ノ会酒宴ニ許多(ここだ)の費(ついえ)ヲ入、傾城(けいせい)田楽ニ多量ノ財ヲ与ヘ」(『太平記』)という生活を送り「綾蘿錦繍(りようらきんしゆう)精好銀剣(せいこうぎんけん)、風流服装目を驚かさざるものなし」(『建武式目』)とまでいわれる状況を呈していたのである。それは大名ばかりではなかった。「近頃は庶民や市(いち)の商人まで綾絹や薄物で身をよそおい、美しい色彩の着物をふだん着にしている。上下の差別はなくなったのにひとしい」と当時の書物に記されるほどであった。(「京都故事物語」 奈良本辰也編)

果実酒の否定

果実酒とは、今更申すまでもなく、果実にふくまれている糖分を、そのまま発酵させてアルコールにかえたものである。この果実酒が成立するためには、当然、糖分を充分に含有し、しかも酸味の余り強くない果実の存在が要求される。しかし、残念ながら、わが国のような風土ではそのような果実は育たない。典型的な温帯国なる日本では、春夏秋冬の四季がほぼ三ヵ月ずつ、実に正確にくりかえす。春美しく咲き乱れた花は、真夏にはその強烈な陽光を利用してドシドシ糖類を同化、合成する。出来た糖類は次々と果実に貯えられて行くが、その果実、いな植物自体も活発に新陳代謝をつづけるので、その副産物なる有機酸もドンドン生成される。そのため、甘さはずい分甘いはずだのに、舌の上ではいかにも酸っぱい果物ができている訳だ。ところが、もし高緯度の地方で春秋が非常に短かく、夏がすぎた途端に気温や陽光が急激に降るとすれば、糖合成はそこそこでサッとストップするが、有機酸の生成は-植物が冬眠に入るので-なお更そうそうにやんでしまう。従って、糖分そのものの絶対量は温帯にくらべて少ないかは知らないが、酸が比べものにならぬ程少なく、とても甘い果実を秋の実りとして期待できる。だからこそ、地中海岸から中部ヨーロッパにかけて、あのおいしい葡萄酒がつくられる所以である。日本は、さきに述べたように、酒精原料になるほど果実が糖分を含んでいる時には、産もまた多すぎる。酸が頃あいになると糖分が薄くなりすぎる。河内堅上あたりの葡萄酒造りは、原料に砂糖を沢山混ぜるし、良心的に果実だけで造る山梨のそれはいかにも酸っぱい。わが国の果実で、果実酒が造れるほどの糖分をつくるのは柿ぐらいでは無いかしら。ところが柿渋はいかにも渋い。(「日本酒の源流」 篠田統)

灘酒の精米歩合

十八世紀後半、灘では六甲山から流れ下る急流に水車を仕掛け、この動力で杵を上下させる水車精米法(図4)を開発し、天明八年(一七八八)には、すでに六五輛もの米搗き水車が稼働していた。『続灘酒沿革史』(一九〇七)によれば一臼一斗(二五キログラム)の玄米を、夜通し約二日かかって一割八分(精米歩合八二パーセント)まで搗いたという。酒米は白く搗けば搗くほど酒の香味はきれいになることから、八分搗きの伊丹諸白と一割八分搗きの灘酒との品質の差は明白であったろう。(「江戸の酒」 菅間誠之助)

麦 むぎ 麦の穂 穂麦

わが国で普通栽培されている麦は大麦・裸麦・小麦・ライ麦・燕麦などでいずれも秋まいて初夏に刈り取る。四月半ばには、六-九センチの粗大な円柱形をした穂状の花一割八分穂を直立する。これを穂麦という。五月ごろ、熟して黄色くなった麦畑は美しい。

麦の穂に夕雲沁みる地酒よし 高島茂(「新版俳句歳時記」 角川書店編)

鴈治郎椀久

そのあとは、鴈治郎を主役とする椀久の芝居であった。正確な外題は、記憶しない。節分の夜、茶屋というのか、揚屋というのか、とにかくそうした場所である。商人の一座が乱雑にさわいでいる。封印を切ってはならぬ金をふところにした鴈治郎の椀久久兵衛だけが、つつましやかに、疎外されて、すわっている。こまかい筋は忘れたが、何か約束事があり、不安をかくしきれない。ときどき立ちあがって、窓の外をのぞく。人人は、酒をしい、久兵衛は、つつましやかに、巧妙に、ことわる。しかし、しだいに呑まされ、しだいに酔い、とど、ふところの封印を切って、鬼は外、とわめきながら、小判をばらまく。人人は争ってひろい、羽織の袖が、さんざんにはねあがる。下座のはやしは、高潮の極にある。ふいに美しい色彩のものがあらわれ、舞台中央につったち、うちかけで久兵衛をおおい、かばう。松山太夫である。役者は中村梅玉(ばいぎよく)、今の大阪の福助の祖父にあたろう。うちかけの中の久兵衛は、松山に見とれる。鴈治郎の顔は、恍惚そのものである。最後の小判の一枚が、久兵衛の手を放れる。そうしていう。福は内。小判は、生あるもののように、きらきらとかがやき、華麗に舞いおりる。そこで柝(き)がはいり、幕になった。子どもの心魂は又もや動蕩した。

二つの動蕩は、子供がその後年において求める美と真実の方向を、何ほどか規制しているように思われる。それから五十何年、しかしその人の足は、歌舞伎の劇場へは、まだときにおもむいても、能舞台からは、ほとんど全く遠ざかっている。己酉六月九日。(「帰林鳥語」 吉川幸次郎)

冷酒 れいしゅ

夏は燗をした酒よりも、冷たい酒のほうが口あたりがよい。そのため冷やで飲む人が多い。特に冷酒用に醸造した酒も市販されている。

冷や酒をあふって情に疎くなる 山本翠公

妻として言い分はあり冷凍酒 池田可宵

冷や酒を飲むのも家庭砂漠かも 山田正業

道なき道登り分けあうワンカップ 松永渓路朗(「」川柳歳時記) 奥田白虎編

| 名称 | 発見された場所・年 | 特徴 |

| AK-1 | 秋田・平成元年 | 通称「秋田流花酵母」。現在「きょうかい15号」として頒布も行われている。そのほかに秋田では「AK-3F」等の酵母の開発も進められている。 |

| 山形KA | 山形・昭和62年 | 県内酒蔵の熊本酵母の醪からの分離。大吟醸のほか、純米吟醸にも広く利用されている。通称「山形酵母」。 |

| YK-2911 YK-0107 |

山形・平成2年 | ともに細胞融合、遺伝子操作で開発した低アルコール酒向け酵母。純米吟醸「やまがた清々」に使用。 |

| F701 | 福島・平成3年 | 通称「うつくしま夢酵母」。酸が低く香りが穏やか。平成6年よりこの酵母を使用した純米大吟醸が県下の酒蔵からいっせいに販売されている。 |

| アルプス酵母 | 長野・平成3年 | 吟醸香の成分であるカプロン酸エチルの生産量が高く、華やかな香りが特徴。長野県内だけでなく鑑評会の即戦力のように目されている酵母で全国各地で吟醸酒向け、純米酒や本醸造のブレンド用に利用されている。 |

| HD-1 NO-2 NEW-5 |

静岡・昭和50年~ | 県の工業技術センターが開発した一連の酵母で、総称して「静岡酵母」と呼ばれている。酸が低く爽やかですっきりとした酒質を生む。吟醸酒向けの酵母。 |

| せとうち21 | 広島・平成7年 | 酸が低くみずみずしい洋梨のような香りが特徴の吟醸酒向けの酵母。 |

| CEL-19 | 高知・平成5年 | 香りの高い吟醸酒向けの酵母。カプロン酸エチルの華やかな香りが特徴。この他にも高地には「A-14」「AC-17」等の酵母がある。 |

| KW-77 | 高知・平成2年 | 熊本酵母とワイン酵母を細胞融合して作った酵母。 |

(「日本酒のテキスト」 松崎晴雄)

元禄十年の酒造株改め

西鶴が「軒を並べて 今のはんじょう」(『織留』)としたのは伊丹・池田の発展であったが、元禄十年には、池田には三八軒の酒造家が存在し、この年の株改めでは一万一二三二石の造酒株石数を請株していた。池田にはいわゆる千石造りの巨大な酒造家と一〇〇石未満の酒造家とが混在していた。軒数からすれば後者は一八軒に及び、とくに三〇石未満のものが一一軒を数えた。そして最高一一三五石を請株した一酒造家の株高は、これら一八軒の請株高合計よりも大きかった。すなわちこれら有力酒造家によって推進されていく特産地の成立であったが、ここでは有力酒造家が土産的規模の酒造家を駆逐していく競争も激化していた。このように展開した事態を前提として幕府は元禄十年にはじめて全国的規模で酒造株改めを実施した。この株改めを実施した表面上の政策は一つには米価調節に必要な造石制限の基準を定めることにあった。しかしこの底には競争の契機を除き発展を一定度の高さで凍結し、酒造業を体制的な分業の一環として包摂しようとする狙いがあった。そして幕府は同十三年からはこの株改めを基準として五分の一造り令を発し、減醸規制を強化した。この減醸規制の強化は一見抑圧政策の実施のごとくにみえるが、未曾有の江戸入津量を記録している元禄十年段階では需要を上廻る供給の制限調整を意味し、このかぎりでは減醸規制の強化は酒価の騰貴を結果していったから、株仲間の営業特権を上から保証したものであった。幕府はこの特権付与に対して五割の運上を賦課した。そして、同十五年には「田畑造り候百姓」の酒造営業への参加を禁じた。特産地酒造株仲間との結合関係を強化したなかで施行されていく一連の政策であった。(「灘の酒」 長倉保)

三白酒

一〇九一 江南の三白酒は素早く流行して中国の半分の地域にまで及んでしまった。しかし、呉興(今の浙江省湖州市)で造る酒は金昌(今の浙江省杭州市昌化県)で造るのより勝れており、蘇州の人がこれを買い求めるのに急であるのは、水と米とを精選することができないからである。泉が清冽であれば、酒は香りがよい。呉興の碧浪湖・半月泉・黄龍洞などの諸泉はいずれも甘味があり清らかなこと尋常でない。富民の家では恵山まで出かけて水を運んで来て醸造しているのが多い。それ故、珍しくて勝れているということになる。(「五雑組」 謝肇淛 岩城秀夫訳注)

みそ【味噌】

②北条時頼が、生味噌で酒を飲んだ故事。(さけ②参照)

人知らぬ酒盛味噌で名が残り 生味噌で飲む

味噌をなめなめ時頼も数献なり 平宣時と共に

愚者の知る風味に非ず味噌の酒 賢者のみ知る

執権のうま味は味噌で飲んだ所 味のある話

味噌で治まり田楽にて乱れ 田楽は高時の所好(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)

伊丹諸白と灘酒

寒造りへの集中は、「仕込日数は長くかかるが、できた酒はよい」という『図会』ですでに指摘されていた諸白造りの特化のうちに求められる。それは稼働期間を短縮しながら発酵技術を発展させ、仕込水を増量していったことである。そこで前掲第2表では南都諸白と伊丹諸白との仕込み方法の差異を述べたが、ここでは伊丹諸白と灘酒とを比較することによって、灘酒造業発展の技術的指標を明らかにしよう。第3表は、前と同じく伊丹諸白の仕込み方法を伝える『図会』からの引用であり、灘酒の資料は上灘郷の御影村嘉納治郎右衛門家の実際の仕込方法を書きとめた資料からの引用である。そこでまず寛政期の伊丹諸白と灘酒を見ると、(1)仕舞高(蒸米+麹)は『図会』が八石五斗で灘酒は八石となっているが、寛政四年は減醸令が発令されたための減石かと思われる。(2)蒸米に対する麹の割合は『図会』が四割三分に対し、灘酒は三割三分と少ない。(3)蒸米一〇石に対する水の使用量は、『図会』が五斗一升、灘酒が五斗五升となって、灘酒の方が吸水率ママは高い。以上三点が注目されよう。さらにこれと嘉永元年の灘酒を比較すれば、(1)糀(こうじ)割合が灘酒が三割とさらに少なくなっている。(2)仕舞高は八石五斗仕舞から九石仕舞となり、同じ酛量に対する醪量(白米高+水)が『図会』の一二石九斗から灘酒の一八石へと増大している。(3)水の使用量がさらに増え、「十水(とみず)」(蒸米一〇石に対し水一〇石《こくみず》ともいう)が果たされている。以上、三点である。とくに糀割合は、南都諸白の六割三分(元禄八年)からみれば、ここではいずれも三割台となっていて、この糀割合の減少がすでに伊丹諸白によって克服され、元禄期から寛政期にかけての仕込方法の第一の改良点であった。それに対し、寛政期と嘉永期における注目すべき改良点は、水の使用量の増大という点である。この「十水」は以後の標準的な汲水率となり、灘目がこの改良に成功した意義は大きい。なかんずく、伊丹諸白の酛仕込から留添までの汲水率は漸次減少しているのに比べて、灘酒はむしろ上昇させている点が目立っている。(「酒造りの歴史」 柚木学)

狂言鶯蛙集

唐衣橘洲

生酔はねよげに見ゆる若草に 夢を結ばんことをしぞ思ふ

下戸曲水 あこきのひく網

下戸ならばあちらこちらへ盃を やり水草や餅につきぬる

春の歌とて あから

酒のみつ花をながめついたづらに すぐる月日は一日もなし

五月雨ふりつゝく頃したしき友とひ来りて酒のみけるに軒の板まより雨もりければ 自分斎子璉

五月雨のふる家なれば酒もりの もるをおさへてさし板にせん

隅田川納涼 節松嫁々

涼しさはすゞのとくりのすみだ川 まだきに秋の音をきゝ酒(「新群書類従」)

おまえは実に悪にして善だ

後はやむなく贅言を一切省いて、前六世紀の詩人テオグニスの『箴言詩集』から酒に関わる興味深い詩句を抜き出し、それをもって上代ギリシア詩人と酒との関わりについての詩話を終えることとしよう。

酒はこれ度を過ごせば災いの種、

節度を心得て飲めば災いならずしてまさに良薬。

工匠(たくみ)は火に投じて金銀の別を識る。

されど人の性(さが)を顕(あらわ)すものは酒。

愉しみは心ゆくまで飲み、笛の音に合わせて

歌うこと、響きよき竪琴をかなでること。

酒よ、わしはおまえを讃えもするが、

また咎(とが)めもする

憎みはせぬが、愛するわけにもいかぬ。

おまえは実に悪にして善だ。節度を知る者なら

誰がおまえを謗(そし)ろうか、誰が讃えようか。(「讚酒詩話」) 沓掛良彦

父のスケツチ

林(房雄)さんは酒を飲みながら本の話をし、立つて行つて書庫から話題の本を出して来て下さるばかりでなくて、夢二のスケツチ・ブツクとか黒田清輝の風景画とか、その時々の掘り出しものを披露される。いつだつたか、清水崑氏の得意の、豊麗な唐風の美人を描いた絵馬があつて、これは欲しくてたまらなかつたが、その時は大英百科辞典を盛大に引き散らした揚句に、他に本を五、六冊拝借して持つて帰る矢先だつたので、その絵馬も下さいといふ勇気がなかつた。さう言うことが重なるうちに、いつだつたか、酒の為か、本の為か、恐らくは例によつてその両用を兼ねて伺つた所が、同じく清水崑氏画く所の父のスケツチを出して見せて下さつた。漫画ではなくて、スケツチであり、何とも爽やかな出来栄えのものである。-

といふことは、これを見てゐて、大概の写真よりも私には懐かしい感じが湧いて来るといふことであつて、大いに懐しがつてゐると、林さんはこのスケツチを私にくれると言はれた。それで、その時旅行に出掛けるので拝借しに行つた鞄の中に入れて抱へ、千鳥足で家に帰つて来て開けて見ると、スケツチはくちやくちやになつてゐて、コンテの粉が白い部分になすり付けられ、全体が黒ずんでしまつてゐた。併し重しをして皺を伸ばし、ゴム消しで黒いしみを取つて見れば大体もとに戻り、今、額縁屋にやつて額を作つて貰つてゐる。(「父のスケツチ」 吉田健一)

ウィンストン・チャーチル

酒好きが多い英国の政治家の中でも、逸話の多いのはウィンストン・チャーチルだろう。名宰相として知られ、名文家としても名高く、ノーベル文学賞も受賞している。「酒を飲んで失ったことより、得たことの方がずっと多かった」と豪語していたのは有名だ。酒にまつわる発言は多いが、何かしでかしたような記録は多くない。本人も「他人の前に酔った姿をお見せするほど情けないことはないというしつけを受けた」と述べている。チャーチルが好んだのは薄い水割りかソーダ割り。それをちびちび飲んでいたというから、「泥酔しない」と本人が語るのもわからなくはない。とはいえ、酒量は尋常ではない。薄い水割りとは言え、チャーチルはそれを一日中飲んでいる。「薄い水割りならば一日中飲んでいても大したことがないだろう。チャーチル恐れるに足りぬ」と、英テレグラム紙の記者が真似したところ、「だるいわ、炭酸の飲み過ぎで苦しくなるわでつらかった」と振り返っている。恐ろしいのは水割りだけではないところだ。水割りとは別に、昼と夜の食事のときに食前酒としてシャンパン一本。食中はワイン。食後や夜食にブランデー約一リットルを飲み干した。朝から飲んでいることもしばしばで周囲の者は控えるように言い続けたが、聞く耳を持たなかった。「チャーチルは酔っ払いではない。なぜなら酔っ払いならばあれほど飲めるわけはない。」という者もいた。彼にとって酒は生命維持飲料であった。チャーチル自身、「若い頃はランチの前に強い酒は飲まないと決めていた。今の私は朝食の前に強い酒は飲まないと決めている」と語っている。-

有名な話がある。国会内を足元をふらつかせて歩いていると、ベテラン女性議員から「あなたはひどく酔っているわね」ととがめられる。チャーチルは「あなたは正しいよ。そしてあなたはブサイクだ。しかし明日の朝になればどうだろうか。私はシラフになる。そして君はブサイクのままだ」とやり返した。なんともいけすかないが、それもそのはず。チャーチルが高慢で皮肉屋なのは、彼の生まれとも関係しているのだろう。貴族社会全盛時の英国の名門貴族の出身なのだ。ヴィクトリア時代の申し子と自称していたのもあながち的外れではない。(「政治家の酒癖」 栗下直也)

櫂類(かいるい)

櫂とは容器中において液体、または液体と固体とを混合攪拌(かくはん)し均一にするために使用する道具である.使用目的によりいろいろな種類がある.

1)蕪階(かぶらがい)(大櫂(おおがい)・三尺櫂(さんじやくがい)・酛櫂(もとがい)) もっとも一般に使用される櫂で、竹棒の先に木製のいわゆる蕪(台)を取付けたもので、酒母・もろみや酒の攪拌、物量の溶解促進に使用される.大櫂(長さ約2.3m)、三尺櫂(長さ1.8m)、酛櫂(長さ1.5m)などがある.

2)棒櫂(ぼうかい)(へら櫂(かい)) 棒櫂とは、攪拌部分が平たいへら状で柄の部分が棒状の櫂で、生酛(きもと)で半切に仕込んだ後「山起し」や「山卸し」をする際、半切のすみずみまで攪拌できるようになった櫂である.山廃酛が普及し仕込後の物量をつぶすのに棒状の鬼櫂が使用されるようになって、これと区別するためにヘラ櫂とも呼ばれるようになった.醸試報告(明治39年)に「棒櫂は檜材にて製し、長さ約1尺6寸(約49cm)、幅3寸6分(約11cm)柄の長さ1尺9寸位(約58cm)にして棒状を為(な)す」とある.天保6年「千石酒造場の入用道具控」に「棒櫂12本」と記されており、その時代にこの櫂が使われていたことが立証される.

3)鬼櫂(おにがい) 鬼の金棒の形状をした木製の棒状の櫂で、山廃酛の仕込後、物量が固くてつぶれにくい時に鬼櫂でつぶし攪拌するのに用いる.上部にT字型の把手(とって)がついているものもある.

4)つめ 生酛(きもと)の仕込時に両手に持って半切中の物量を攪拌するのに用いる小さい板状のもので、中央上部の穴に親指を入れて使用する.

なおこれらの櫂類を使用後充分に洗浄し乾燥保存するのに櫂受(かいう)け(櫂棚(かいだな))が用いられる.(「」灘の酒用語集) 灘酒研究会

銘酒各種の値段 『諸国板行帖』所掲

大坂道頓堀芝居側半町下 砂屋五郎兵衛 一合より御望次第、御進物切手出申し候。 名酒直段付 小売仕候。

一、十六味地黄 保命酒 代五匁七分 各一舛に付。

一、白酒 代三匁六分

一、忍冬酒 代七匁五分

一、甘露酒 代三匁七分

一、養気酒 代五匁七分

一、梅酒 代八匁七分

一、美林酒 代五匁四分

一、菊酒 代六匁六分

一、焼酎 上代六匁 並代三匁

薬種 順気養元酒 一舛に付代十三匁 第一中風都而男女不段の病其外諸病に用いてよし。委く効能別紙に御座候ゆえ略之。

右御当地へ出店仕候所、御贔屓厚年々相増御用等被仰付、日々繁盛仕雑有奉存候。右銘酒之儀は外々に有之候酒製とは格別違い、第一風味宜敷、別而日数いか程相立候共味ひ変不申、依而御進物暑気御見舞遠方御土産等、随分御勝手宜敷様いかようにも仕立差上申候間、多少にかぎらず不相替御用被仰付可被下偏に奉希上候。已上。(「江戸物価事典」 小野武雄編著)

酒に二枚の舌

兼好は、酒を好み、「下戸(げこ)ならぬこそ、男(おのこ)はよけれ」(一段)、といっている。ただ、酒宴のような場所で酒を飲むのは嫌っていて、「大方(おおかた)、聞きにくゝ見ぐるしきこと」の一つに、貧しい人の家で酒宴を好み、お客をもてなそうと、派手にふるまうことをあげている(一一三段)。お独りさま暮らしの兼好は、心が通う人と和やかに酒を酌み交わすことを好んだ元祖家飲み愛好者だった-。兼好は、『徒然草』のなかで、酒のもたらすデメリットとメリットを説いているのだが、何にでも関心を寄せる江戸っ子は、

○「兼好は酒に二枚の舌を出し」(柳七五 文政五年)

と茶化したりしている。兼好が聞いたら苦笑いすることであろう。(「晩酌の誕生」 飯野亮一)

「バー學校」閉校さよならパーティー

草野心平が「道はどろんこ。だけんど。燃へる夢のほのほ。」(火の車の歌)と歌って橋本千代吉を助手に居酒屋「火の車」をはじめたのが昭和二七年。六〇年安保デモのさなか心平さんが「バー學校開店」のビラをくばってからでも茫々二十九年、夜学の扉は見事ひらきつづけ、お互いよく学(の)んだもんだと思います。酒に別腸あり、酒は詩を釣る色を釣るなどといいますが、眼前に酒、横に友あれば哀感こもごもいたり、人生ヨカヨカ塞翁が馬の桃源郷でもありました。僕達、卒業見込のまるでない酔諸生は、刻の凍結したあの大時計の真下、時に深夜下校を告げる鐘をきき、足利学校の大扁額にみつめられカンカンガクガクの春秋をすごしたものです。忘れ難き多くの個性がゆきあい、通り過ぎていきました。園生裕一郎の協力と辻一の設計で開かれた「バー學校」のカウンターの向うにいた校長草野心平もいつか酔客の一人となり、山田久代から井上禮子へと飾り気のないふしぎな色香を人気につづいてきました。そしていま、「火の車」以来の灯がついに消えるといいます。創業以来の庶民的な寺子屋流を守り、ビル化の波をしりぞけ、自ら灯を消そうというのです。名残りはつきませんが、酒呑童子・スッテン童女・終電小僧に有明おんななど、OB、OL、現役あい集い、師走の一夜、終業式の盃を盛大にあげようではありませんか。新旧こもごも懐かしい顔の、ふるっての御参加をお待ちしております。

一九八八年十一月 「バー學校」終業式発起人一同

だが太郎さんは、案内状の原稿を書いた直後、六十ニ歳の若さで急死する。珍しく人前で涙を流してその死を嘆いたという心平さんも、それから一週間後、追いかけるようにあの世へ行ってしまった。こちらは八十五歳。だから初代學校の開校式は二人の重要人物を欠いたまま執り行われたのだった。(「酒場學校の日々」 金井真紀)

妊娠中の母親の飲酒

母親が妊娠中に大量に飲酒をすると、血液中のアルコールは胎芽にも入ります。妊娠早期ですと流産の危険があります。胎児性アルコール症候群は、胎児が妊娠中にアルコールにさらされて発生した障害の総体なのです。胎児性アルコール症候群の症状の一つは、成長障害(低体重や低身長)です。これは栄養障害を表しています。二番目には、知能障害を中心とした中枢神経障害です。これはアルコールによる脳の発達障害です。三番目には、特有の顔つき(短い眼瞼裂や鼻の形成不全)やさまざまな奇形です。これは、妊娠初期の器官形成の時期のアルコールによる障害を示しています。この三つのサインが揃っているのをFASと呼び、三つ揃っていない場合はFAE(Feal

alcohol effect)と呼びます。FASとFAEを合わせて、アメリカでは一〇〇〇人の出生で一人いると推定されています。これは、先天障害の中で発生率の高いダウン症と同じくらいの発生率なのです。FASやFAEの子どもは成長しても身体が大きくならないとか、知恵遅れや落ち着きのなさなどの障害が残ります。FASやFAEは、アルコールが胎児に対する毒性を持っていることを示しています。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)

剣菱 けんびし

剣菱を墓にかけたき呑仲間 一一五1

【語釈】○剣菱=酒の代表的銘柄。他に七ツ梅、満願寺、男山、隅田川、滝水などがあった。

【鑑賞】浴びるほど呑んだ酒好きの墓に、上等な酒をかけてやりたいと呑み友達の哀悼の心はどこまでも酒を離れない。

【類句】

下戸に剣菱つんぼうに時鳥 九一32

からしするそばへけんびし持て来る 安六鶴1

(からし↑酢の初鰹を肴にして飲もうという仲間)

剣菱の大紋を着る俄雨 二六6

(四斗樽の包み菰をかぶって走る)(「江戸川柳辞典」 浜田義一郎編)

狂歌才蔵集(2)

一つぶり光

69花の山二色紙(しきし)短冊(たんざく)酒さかな三入相(いりあひ)のかねにしめて何程

69 一- つむり光。桑楊庵と号する。通称は岸宇右衛門。亀井町の町代。寛政八年(一七九六)没、四一歳。巴人亭の号を南畝に譲られて二世となる。 二 花見の席で画や詩歌に使用した色紙・短冊と、宴の酒と肴。 三 「入相の鐘」-「金」。また「入」は「入用」に意味も掛ける。たそがれ時に鳴る鐘の音にはっと現実に戻り、はて今日はいくら金を使ったことやらと思う。 ▽本歌「山里の春の夕暮来てみれば入相の鐘に花ぞちりける」(新古今集・春下・能因法師)のような春の夕暮が、享楽の果の光景と出費の多さに転じるおかしさ。

人〻花の歌よむときゝて、よみて遣(つかは)しける 一一鳳斎

75下戸なればけふのことばの二花角力(はなずまう)三こまたとつても四かちんとぞ思ふ

75 一 「一風斎」と同人か。芝三島町住(江戸方角分)。 二 春秋以外に催される相撲興行をいうが、ここでは花を詠み合う歌合を意味する。 三 諺「小股取っても勝ち」に拠る。多少卑劣な手を使っても勝つ方がよいの意。「小股取る」は小股すくいとも。「角力」の縁で出した。 四 「勝ち」-「かちん」。「かちん」は餅。初句の「下戸」と照応。 ▽下戸なので、今日の歌合では多少卑劣な方法を使ってでも勝って餅を手に入れようというのである。(「狂歌才蔵集」 中野三敏校注)

鳥久

瓶ビールに続いては燗酒を注文します。燗酒は「菊正宗」の上撰で、小さい徳利が三五〇円で、大きいのは六五〇円です。さあ出てきました。焼き鳥です。まずはその名も焼き鳥(一一〇円)という串からいってみましょうか。これは、他の店では正肉(しようにく)とかネギ間(ま)という名前で出されていることが多いですよね。肉二切れと、ネギ二本を交互に刺して焼いた、焼き鳥屋さんの常番メニューです。続いてつくね(一一〇円)。カリッといい焦げ目がついたツクネが三個並んで一串です。ツクネ自体にはほとんど下味はつけていないようで、非常に淡白な味わい。これはタレ焼きもいいかもしれません。レバー(一一〇円)がまたいい味わいです。大きな肝が三個、絶妙なミディアムレアの状態に焼き上げられていて、トロリととろけるのです。鶏の肝も、変な店で食べると苦かったり、臭かったりするのですが、このレバーはそんなところがいっさいありません。あぁ。いっしょにいただくお酒も、よりうまく感じますねぇ。そしてしんぞう(一一〇円)。鶏のハツは私の大好物の品。切り開かれた心臓が三個で一串になっています。絶品なのはくび肉(一一〇円)。小さいながらも脂ののった肉がずらりと串に並んで、肉表面の脂もつややかに、まさにジュゥ~ッと音がしそうな感じの外見なのです。口に含めば、まさにこちらの期待どおりに肉の旨味がウァ~ッと広がります。他の品々もそうでしたが、焼き加減がとってもいいですねぇ。(「ひとり呑み」 浜田信郎)鳥久は東京都杉並区阿佐谷北2-21-22です。この本の出版は平成20年です。

朝起きたら

というわけで、ここではそんな世の女性たちに、とっておきの二日酔い対策をお教えしよう。それは、お酒を飲んで目覚めた翌朝、とにかく何もせずに一五分、鏡の前にじっと座ることだ。映っているのは、まぎれもなくあなた、である。その現実を逃げることなくトコトン直視するのだ。「美」とはほど遠い自分のその姿は、きっと、頭痛や吐き気などよりもよっぽど深い苦しみをあなたにもたらすに違いない。お酒を飲むたびに欠かさず実行すれば、「もうこんなに飲むのはやめておこう…」となることうけあいだ。(「二日酔いの特効薬のウソ、ホント。」 中山健児監修)

鉄橋の上で寝た

あるとき、気をつけて呑んでいたつもりだけれど、新宿でかなり酔ってしまって、連れと一緒に中央線に乗った。飯田橋でおりて、そのときは生家に帰るつもりだったけれど、それからどうしたのかさっぱりおぼえていない。連れともいつのまにか別れ、どこかで京浜線に乗りかえたらしく、気がついてみたら、六郷川の鉄橋の上で寝ていた。どうしてだかはわからないが、多分、蒲田止まりの電車に乗ってそこでおろされたのであろう。起きあがって線路づたいにそそくさと駅に引き返したが、その途中で始発が向うから走ってきた。もう少し寝ていたら、鉄橋の上で轢(ひ)かれるところだったのである。そういう失敗をするたびに、一層また酔わないようにセーブして呑む。ますます呑んだ気がしないが、やむをえない。だから私は酒に関してだけはわりにお行儀がよくて、よく呑むけれどもめったに酔っ払わない。考えてみると実に無駄なことをしているようである。(83.5)(「地下道や鉄橋の上で寝た」 色川武大)

非常の太鼓

楚の厲王(れいおう)は、非常の場合は太鼓を打って人民とともに守りを固めることにしていた。あるとき、酒をのんで酔い、あやまって太鼓を打った。人民はすわこそと色めきたったが、王は人をやってそれをとめさせた。「わしが酔って左右のものとたわむれ、あやまって打ったのだ」人民は皆帰っていった。数ヵ月たって、いよいよ事が起った。太鼓を打ったが、人民はだれも守りにつかない。そこで改めて命令を明らかにしたので、漸く人民も信頼するようになった。(外儲説左上)(「古代寓話文学集 韓非子篇」 高田淳訳)

酒を飲む瞬間は、生きつづけたその人の到達したある一点である。

<出典>現代、武田泰淳(たけたたいじゆん)(一九二一-七六)「杜甫の酒」。田村隆一(たむらりゆういち)編「日本の名随筆」『酒』。

<解説>酒を飲んでいる人間がいる。その瞬間はその人間のおかれている状況のぎりぎりの説明であるということである。中国唐代の詩人・杜甫には酒の詩が多い。それだけを取り出して味わえば、泰然として酒に楽しみ、一酌(いつしやく)して千愁を散らしむの境地。金があれば飲み、酔ってはそのまま伏せて目を覚ましてふたたび飲む。杜甫は地方官吏の家に生まれた。二四歳のとき、出世の早道である進士の試験に落第、放浪生活。李白らと詩酒の交友をもった。杜甫は生活の安定のため、政界の要路に手を尽くして仕官のことを頼んだが実現せず、悶々(もんもん)とした日々を過ごした。安禄山(あんろくざん)の乱に巻き込まれ、賊軍の手に落ちろという苦汁をなめた。脱出して新帝により左拾遺となったが、それも続かなかった。失意と貧困、老齢の悲壮感の中でぎりぎりに歌ったのが杜甫の酒の詩だった。作家・武田泰淳は人肉食の重いテーマの「ひかりごけ」や去勢されて生き恥をさらした男としての「司馬遷(しばせん)」などの傑作があり、人生のふとしたところにぽっかりと口を開ける深淵を描く。泰淳は、「詩人には、唐代社会に於(お)ける自分の位置、混沌(こんとん)世界の中に占める自分の一点が明確に意識されている」と書き、「酔歌はたちまちきびしい意味をもって迫り来る」という。(三浦隆夫)

オーストラリアで造る「豪酒」

私どもは"世界に羽ばたく白雪"でありたい、ということをずっと言ってきております。日本料理店とか日本食というのが、世界に広がってきています。そういう中で、日本酒もアメリカを中心にどんどん広がっているのですが、私どもはちょうど十年前からオーストラリアに進出し、オーストラリアのお米と水で、現地でお酒造りをしております。オーストラリアのニューサウスウェールズ州の、シドニーから南に行く途中にペンリスという町があります。その先がブルーマウンテン国立公園で、オーストラリア観光では有名な所です。蔵のすぐ横に、ネビアン川が流れています。そこでサンマサムネ社として、お酒造りにチャレンジしているのです。お酒は白雪ではなくて、オーストラリア、豪州のお酒ということで『豪酒』と命名しています。(「トップが語る現代経営」 小西酒造株式会社代表取締役社長・小西新太郎) 平成19年の出版です。

ネット時代の居酒屋

ネット時代の現在、真の「穴場」は、すべて消滅してしまったと言えるかもしれない。-とりわけ、地元の常連客で賑わっている老舗があまりにも人気になった場合、厄介な矛盾が生じる。すなわち、常連客の足が遠のき、従来の雰囲気ががらりと変わる。それに加えて、店の前で行列ができたり、または予約しないと入れないような状態になったりして、「ふらっと立ち寄る」ことがほぼ不可能になる。この問題をどのように解決したらよいか、私には分からない。「一見客お断り」にすれば済むかもしれないが、それでは敷居の低いはずの赤提灯の魅力が損なわれるだろう。かといって、店がテレビや雑誌の取材依頼をすべて拒否したとしても、一度しか入ったことのない客が勝手にネットで感想を書いてしまえば、情報がどんどん広がる恐れがある。この大きな矛盾をいったいどうしたらよいのだろうか。さすがに居酒屋探訪をきっぱり諦める気は起きないが、時間をかけて築き上げられてきた、ローカルな店の貴重な雰囲気も害したくない。居酒屋愛好家ならば、この問題を真剣に考えなければならないと思う。いや、何も居酒屋に限る現象ではない。まさに、現在の日本の飲食文化全般が直面している問題だと言ってよいだろう。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

与謝野晶子の酒歌

蓮の花船

春はただ盃にこそ注(つ)ぐべけれ智慧あり顔の木蓮や花

はたち妻

やれ壁にチチアンが名はつらかりき湧く酒がめを夕に秘めるな

このおもひ真昼の夢と誰か云ふ酒のかをりのなつかしき春

舞姫

くれなゐの襟にはさめる舞扇(まひあふぎ)酔のすさびのあととめられな

春思

酔に泣くをとめに見ませ春の神男の舌のなにかするどき

その酒の濃きあぢはひを歌ふべき身なり君なり春のおもひ子(「現代日本文学大系 与謝野晶子」)

対酒 酒にむかって-

(二)

昨来 朱顔ノ子 昨日は紅顔の少年も

今日 白髪催(うなが)ス。 今日は白髪が迫り来る。

棘(キヨク)ハ生ズ石虎ノ殿 棘(さんそう)は石虎の殿下に生じ

鹿ハ走ル姑蘇ノ台。 鹿は姑蘇の台上を走る。

古自(いにしへより)帝王ノ宅ト 古(むかし)から帝王の宅や

城闕(ケツ)トハ黄埃ニ閉(とざ)サル。 城の闕(やぐら)は黄塵に閉される。

君若シ酒ヲ飲マ不(ざ)レバ 君が若し酒を飲まなければ

昔人安(いずこ)ニ在リ哉。 昔人は何処に居るか。

-○昨来 通行本には「昨日」となつてゐる。同義らしい。○棘ハ生ズ石虎ノ殿」 東晋時代、後趙王石虎の故事で、石虎が群臣を大武殿に饗応した時、「殿ヤ殿ヤ、棘子 林ヲ成シ、将ニ人ノ衣ヲ壊(やぶ)ラントス」と吟じた者が有つたので、礎石の下を掘つて視させたら、棘の子(み)が生えてゐたと云ふ。(十六国春秋)是は後趙石氏のやがて滅ぼさるべきを諷刺したのであると云ふ。「棘」はナツメの一種、酸棗と云つて、実は酸ぱく、木にとげが多い。○鹿ハ走ル姑蘇ノ台」 春秋時代、呉の忠臣伍子胥の故事で、子胥が呉王を諌めて用ゐられなかつたので、乃ち曰く「将来姑蘇の台に麋鹿の遊ぶ時の来るべきは、今から見えすいてゐます」と。(漢書、伍被伝)姑蘇台は呉王が造ったもので、其の荒廃は呉国の滅亡を意味する○昔人安ニ在リヤ」昔人は死んで何処にも居ないではないか、と云ふことである。此の末二句の間には甚だしき飛躍が有つて解りにくいが、内面の意には、現世に生きる吾々も、やがて死を免れない、だから生有る中に歓を尽くすべきだ、との考が含まれてゐるやうである。即ち君が若し今酒を飲まなければ、昔の人のやうに死んだら、其れきり、もう飲めないではないか、と勧めたのである。(「中華飲酒詩選」 青木正児) 李太白の詩です。

剣菱

辛口を代表する酒に、「剣菱(けんびし)」がある。この酒は、永正年間(一五〇四~二一)に伊丹(いたみ)の稲荷屋が発売したもので、五〇〇年近い伝統をもつ名酒。徳川八代将軍、吉宗の御膳酒だったことでも知られている。さて、この「剣菱」という風変わりな名前には、かなりエッチな由来がある。「剣」は男性のシンボルを表し、「菱」は女性自身を表すというのだ。-なぜ、こんなマークが採用されたかというと、道祖神信仰などと由来はかわらない。当時、男女和合には若返りの意味があり、この酒を飲むと若返り不老長寿の妙薬になるということで、こうした名前がつけられたのだ。(「」SAKE面白すぎる雑学知識) 博学こだわり倶楽部編

遊び酒

日本は四季がはっきりと区別されているので、四季それぞれの美しさを生かした優雅な「遊び酒」が昔から行われてきた。冬の代表は雪見酒。『十訓抄(じつきんしよう)』にある白河院の風情あふれる雪中盃はあまりにも有名で、これ以後雪見酒の宴は雅遊・粋遊の極とされる。春は花見酒。古くは奈良、平安の宮廷貴族中心の風流な観花宴がある。桃山時代、豊太閤の醍醐の花見などは歴史に残る豪華な園遊の宴であった。徳川時代に入ると、家族や友人、隣近所による大衆的なお花見の宴会、「花より団子」どころか花を肴に酒を飲み「酒なくてなんの己れが桜かな」と相なる。夏は川の流れを木陰でながめ、川辺の舟での遊び酒。秋は月見酒である。上杉謙信は春日山での陣中の宴を張り、即興で「霜は軍営に満ちて秋気清し 数行の過雁月三更 越山併せ得たり能州の景 遮莫(さもあらばあれ)家郷の遠征を憶ふは」(『九月十三夜』)と歌った。秋口は九月九日の「重陽の宴」(菊見の宴

)、一〇月五日の「残菊の宴」などもあった。野外酒は今日でも花見や芋煮会、月見会の形で残っているが、自然の美しさ、雄大さの中で酒を飲むことにより、少しでも自分が自然に溶け込み、一体となることに目的があるのは、今も昔も変わらない。(「日本酒の世界」 小泉武夫)

▽ビリー・カーター

何ともやりきれない大統領は委員会を任命する。アルコール症委員会の委員に指名された、当の医者が、毎日のようにベイリウムを処方している。それとこれとは別だと、彼らは言う。教育など、問題外だ。皆がアルコールを飲んでいるのに、アルコールは問題だと認めるわけにいくかね、冗談じゃない、と言う。若者が、一五グラムのマリファナを所持していると、ただちに監禁され、それがウイスキーのボトルだと笑いとばされる。親たる者は、麻薬を恐れるあまり、子供たちをアルコール中毒者にする一番の存在になっている。彼らは、アルコールが麻薬であることを知らないのだ。マリファナさえ用いなければ、アルコールはけっこうだと彼らは言う。私がロングビーチで治療を受けていたとき、マリファナ常用の重傷者が二人いたが、彼らは大酒飲みほど駄目になってはいなかった。(「アルコール依存症」 デニス・ホーリー) ビリー・カーターは、ジミー・カーターの弟です。

酒盛り唄

このように祝宴の座開きには必ず決った祝儀唄を歌うところは多い。東北地方の「御祝」「さんさ時雨」、関東地方の「はつうせ」「これさま」、北陸地方の「松坂」「まだら」「布施谷節」、四国地方の「よいやな節」、九州地方の「しよんが節」などが有名である。元来、祝儀唄には相手の繁栄を寿ぐとともに、目出度い文句の中に籠る言霊の力によって祝福を祈念するといった呪術もあった。座開きの唄がすむと次々と芸を廻して行く無礼講となる。今日ではカラオケの伴奏で日頃鍛えた喉を披露する人が多くなったが、昔はその地方独特の酒盛り唄があって歌った。美浦村の「さあい」、新利根村の「じんのめ」、石下町や谷田部町の「酒盛り唄」などがそれである。-

「酒盛り唄」

〽ハアー飲めよ騒げよ出た時ばかり

ソラソラ家へ帰れば籠の鳥

〽酔うた酔うたよ五勺の酒に

一合飲んだらどうしゃんしょう

〽唄を頼みます皆さんに頼む

うまい文句を二つ三つ

〽唄を頼まれ歌わぬ奴は

馬鹿か聾かものやすか

〽唄の先生に唄頼まれて

唄も出ませぬ汗が出る(谷田部町高良田)(「茨城県の民謡」 河野弘)

閑居 田能村竹田(たのむらちくでん)

偶(タマタ)マ秋色ヲ探ツテ疎林(ソリン)ヲ過グ

戸ニ入リテ唯(タダ)聞ク弦誦(ゲンシヨウ)ノ音

客ヲ愛シテ施(オモムロ)ニ花下ノ径(コミチ)ニ除(タヲ)リ

杯(ハイ)ヲ停(トド)メテ疾(イソ)ギ草(ソウ)ス酔中ノ吟

寒蘂(カンズヰ)ヲ携ヘ来ルコト朝露ト連(トモ)ニシ

芸窓(ウンサウ)ヲ植向(タテオ)イテ素琴(ソキン)ニ伴(トモナ)ハシム

瞥眼(ベツガン)ノ浮雲 安(イズク)ンゾ問フニ足ラン

高懐 此レニ対シテ遂ニ幽沈ス

たまたま秋の彩りを探ろうとして、まばらな林の中を過ぎて帰って来た。戸に入ってただひとり、琴を弾じ、唄(うた)を口ずさんでいた。たちまち客恋しくなり、思い返して立ち上がって秋の草花を手折り、杯を停めて即座に酔中の吟を草した。手折った秋草は朝露を伴ったまま、香草の匂う窓辺に活けて、琴の清掻(すががき)の相伴をさせる。眼をかすめて、俗世の浮き沈みが見えないわけではないが、関心の外にある。わが高い志は、それに対しては、黙して答えない。

ひとり生花、弾琴を楽しむ静かな侘(わ)び住宅(ずまい)を語りながら、客を愛して吟詠を楽しもうとする心を述べる。豊後竹田荘(ぶんごちくでんそう)の幽居の図である。ちなみに「芸(うん)」はヘンルーダという香草だが、ここでは香り高い草花というほどのことであろう。(田能村竹田全集(「古典詞華集」 山本健吉)

寒山詩

田家暑を避くるの月

斗酒誰と共にか歓ばん

雑々として山果を拝し

疎疎として酒罇(しゆそん)を囲む

蘆莦(ろせう アシとヨシ)将(も)つて席に代へ

蕉葉且(しばら)く盤(さら)に充(あ)つ

酔後頤(あご)を搘(ささ)へて坐すれば

須弥(しゆみ)も弾丸より小なり(「飲食雑記」 山田政平)

吉田集而の説

「国立民俗博物館教授の吉田集而という人が、面白い説を書いているんだ」と、小生。「ほーっ」と酔夢庵と呑嬉亭が吟醸グラスを手に持ちながら身を乗り出してくる。「ほら、お酒の歴史なんか見ていると、神様に供えておいたご飯にカビが生えて、それからお酒が出来たというようなこと書いてあるじゃん」酔「おーっ、おーっ、確かにそう書いてあるよな」「だけど吉田氏は、穀物に生えたカビからお酒へと短絡的に考えていいのか、って疑問を呈しているんだ。カビには、酒造りに適したものもあれば、単に腐敗をもたらすだけのカビだってあるわけだろ。古代人が、これは有用、これは毒だから駄目、なんて認識出来たかというわけさ。現代の、ある程度カビのことを知っている我々でさえ、もし、ご飯にカビが生えてたら捨てるよな。ましてや何も科学的知識のない古代人が、カビの生えたご飯やお粥などを口にするか、ということさ。そこで、吉田氏はインドとミャンマーの国境近くの地方で「稲芽酒」が造られていることに注目するわけさ」呑「稲芽酒?」「うん、稲の芽で酒を造るんだけど、稲芽自体にはほとんど澱粉を糖化する酵素はないから、酒にはならないんだ。そこで、稲に芽を出させるために湿らせることでカビが生えて、これが糖化のもとになるっていうんだな。稲籾や稲藁には麹菌が付いているからね。ほら、見たことないかな。田圃なんかで稲を見ると、黒い小指の先ほどの塊が付いているの…あれ、稲麹というんだけで、江戸時代はこれで酒造ったという話もあるくらいなんだ。」「そういや、昔、田圃でそんなの見たことあるな」と酔夢庵と呑嬉亭が子どもの頃の記憶を引き戻すようにうなずき合っている「稲に芽を出させるために、保温や保湿をする段階でカビも生え、そのカビが生えたときに上手くお酒が出来ることを知った彼らの先祖が、酒造の主役が稲芽ではなく『カビ』であることを経験的に知ったということさ」「カビによる発酵の酒造りの始まりっていうわけか。だけどさ、その彼らっていうのは、カビの生えたご飯やお粥から、酒造りを思い付いたんでないとすれば、どうやって…」皮をむいた焼きナスに醤油をかけながら酔夢庵が口を挟む。「西方から伝わった麦芽の酒、つまり原始的ビールからのアイデアじゃないかというんだ」(「ツウになるための日本酒毒本」 高瀬斉)

ルバイ第四十

さて鬱金香(うつこんかう)の、天(てん)の美禄(びろく)を朝酌まむと

地(つち)より振り仰ぐが如く、

心籠めて酌み給へ、空(うつろ)なる盃のごと、

天に依りて汝地(なんぢつち)に伏せらるるまで。

[略儀]チュウリップは、盃の形をして居るが、其の、朝開く様は、ネクタ(nectar 神の酒)を、天より受けようとするかの如くであるように、心を籠めて酒を飲むが好い。亡き人の盃は伏せて置く習(ならは)しであるが、丁度其のように、天が地にお前を伏せる迄、飲んだが好い。

[通解]意味は極めて明瞭。「死ぬまで飲むが好い。」と云うのである。チュウリップの盛り短きを、人の命に譬えて居る事は云う迄もない。此のルバイの結句"like

an empty Cup"(空(うつろ)なる盃のごと)は最終のルバイ第百一の結句"turn down empty Glass"(伏せて置けかし、空(うつ)ろなる盃を)の伏線である事に注意す可きであろう。(「留盃夜兎衍義」 長谷川朝暮)

せんせい[先生]

<名>①人を指導する立場にある人。学芸の優れた人。医師や議員などにもいう。 ②学校の教師。

処方箋書く先生も酒が好き 八木蛙生(「川柳表現辞典」 田口麦彦編著)

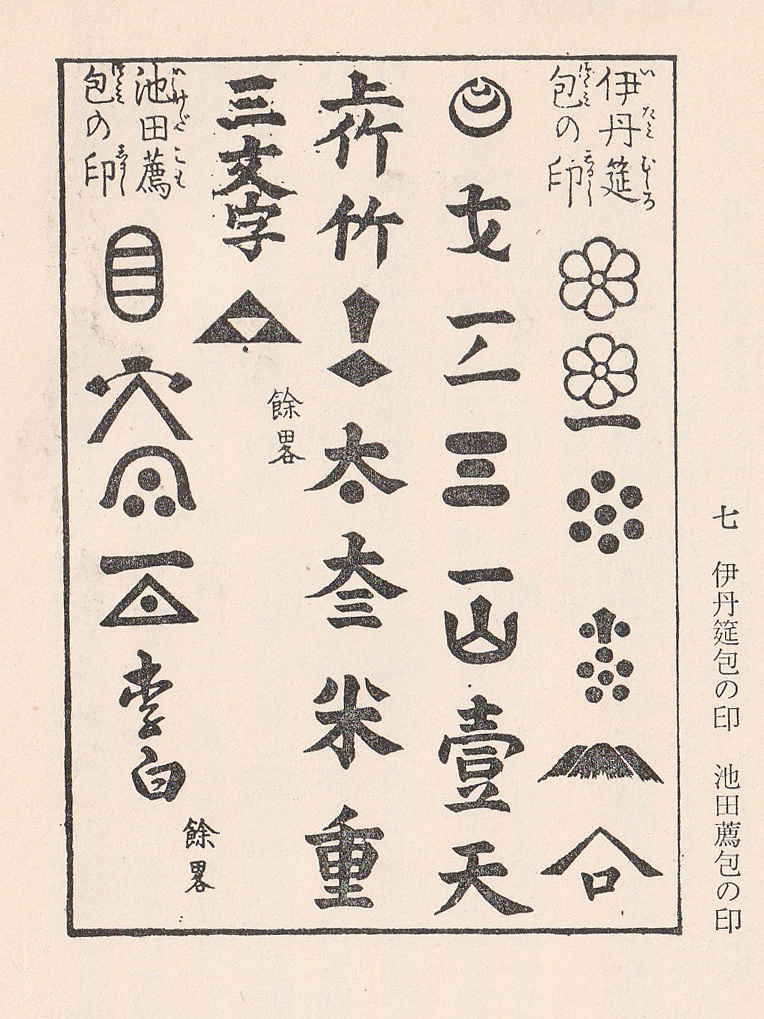

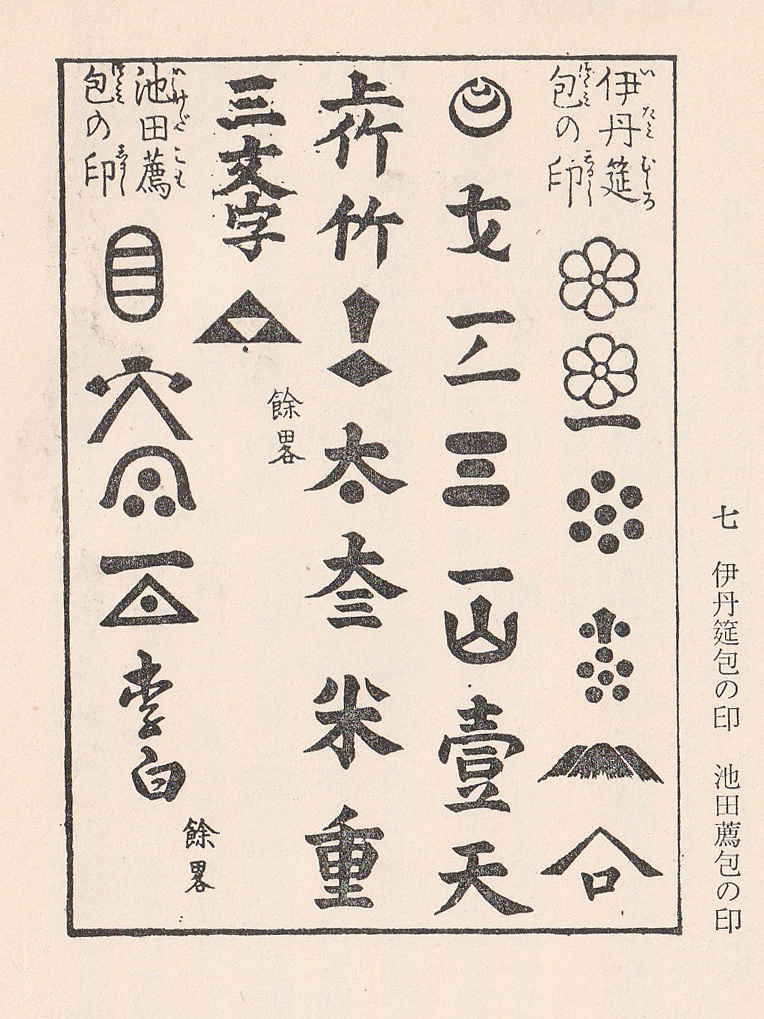

伊丹、池田筵菰包の印

(「日本山海名産図会」 千葉徳爾註解説)

増)盃を伏せて置く

四季草云盃を伏せ置く事前にいふ如く甚いむ事也 今世ハ吸物の膳に盃をふせて置て出す事はやる武家にてハいむ事也(「増補俚言集覧」 村田了阿輯 井上頼囶、近藤瓶城増補)

はせがわ酒店

東京駅構内の一角に、「はせがわ酒店」という酒販店がある。限られたスペースながら、日本各地の日本酒から焼酎、ワイン、リキュール、はてはつまみや酒器まで、酒にまつわるあれやこれやが揃う店内は、のんべえにとってこの上ない至福の景色なのだ。そもそも『はせがわ酒店』は、長年にわたり旨し酒や新たな銘柄を発掘し続け、酒業界をリードしてきた先駆的酒販店のひとつ。酒ファンはその動向に熱い眼差しを注ぎ、全国の蔵元さんたちからも一目置かれてきた。駅ナカのこの店でも、たとえば日本酒なら新潟の「越乃寒梅」や宮城の「浦霞」といった王道から、和歌山の「紀土」ほか、ここ数年話題を集めている酒まで、その多彩なセレクトに頼れるのがなによりも嬉しい。「東京駅限定銘柄」もあり、お土産探しにもひと役買ってくれるのだ。心迷う場合は、店内にカウンターバーで一杯やりながら重ねて熟考する…そう、ここは買うだけではなく、呑めるんですよ!銘柄は季節により変わるが、最近では埼玉の麻原酒造の「東京駅ラベル 純米吟醸」にうっとりとなった。口当たりがやさしく、ふわっとミルキーな旨味が立つものだから、期せずしてお代わり。合わせた漬け物がまた絶妙な旨さで、その後は、改札まで走る運命が待っていたのだが。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)

酒税増税

しかし、酒税の増税が計られ、これが実現した(明治二九年)のは、「財政の玉手箱」と呼ばれたように、酒税が徴収しやすい税であったからであろう。当時の国税のなかでは地租が大きなウェイトを占めていたが、帝国議会では地主が選挙権者であり、議員にも地主が多かったから、地租の引き上げは政治的に容易ではなかった。酒造家も地主、地方名望家が多かったが、この時代では酒造家の数は一万九〇〇〇人程度、地主全員を相手にするよりは遙かに楽であった。(「酒と経済」 宮本又郎)

安倍川の川越

川越しは一人ずつ肩車に乗せると、川へざぶ/\はいって行く。北八はふるえながら、「ア、南無阿弥陀(なんまいだ)、なんまいだ、目が廻わようだ」「しっかりわしが頭に取りつきなさろ。アゝコレ、そんなにわしが目を塞がっしゃるな、向こうが見えない」「イヤ成程、深いワ/\、コレ、落として下さるなヨ」「アミ落すもんかえ」ならんでわたる弥次路兵衛も、ひやひやしながら、「それでもひょっと、落ちたらどうする」「ハレ、落ちたところが、たかがお前が、流れてしまわっしゃるだけのことサ」「エゝ、流されてたまるものか」肝を冷す身には、この川幅が十町余もあるように思われたが、ようように向こう岸に着き、「ヤレ/\御苦労/\」と、肩車からおりて賃銭をやり、「ソレ、別に酒手が十六文ずつ」「ヘイ、コレハ御機嫌よう」と、川越しはすぐに川上の浅い方を渡って帰る。「アレ弥次さん、見ねえ、あんな浅い所を行きゃアがる。おいらたちをば深い所を渡して、六十四文ずつふンだくりゃがった」「なるほど、酒手までとはいい面の皮よ。こうもあろうか」川越の肩車にてわれ/\をふかいところへひきまわしたり(「東海道中膝栗毛」 十返舎一九 三好一光訳)

(八)なる川

酒(さけ)は酒屋(さけや)に茶(ちや)は茶屋(ちやや)に、ぢよろは木辻(きつじ)のなる川に、木辻(きつじ)のぢよろは、ぢよらうは木辻(きつじ)のなる川に(「若みどり」 塚本哲三編輯)

五百万石

「五百万石」は一九五七(昭和三十二)年、新潟県農業試験場(現・新潟県農業総合研究所作物研究センター)で「菊水」(母)と、「新200号」(父)の交配によって誕生した、新潟の代表的な酒造好適米である。品種名「五百万石」は、同年に新潟県の米生産量が五百万石を突破したことを記念して命名された。七三(同四十八)年に新潟県の奨励品種となった。五百万石は「麹をつくりやすく醪にしても溶けすぎることがない」「清酒にしたときに味がくどくならず、すっきりした軽い清酒に仕上がる」「辛口の清酒に仕上げてもマイルドな味わいになる」など、酒造好適米として優れた特質がある。昭和五十年代から平成にかけて起きたコシヒカリブームの際は、農家の五百万石栽培が低迷し、酒造業界に原料米確保の危機感が広がった。このため、新潟県酒造組合は経済連と提携し、県内各地で五百万石を栽培する団地化の推進や種もみの助成など、幅広い対策に取り組み、この危機を乗り切った。二〇〇四(平成十六)年現在、酒造好適米としての新潟県内での作付割合は九割を超え、第一位となっている。新潟県をトップに福井・富山・兵庫・石川各県が主要な栽培県で、山田錦と並んで酒造好適米の代表的な品種となっている。(「新潟県清酒達人検定 公式テキストブック」 新潟日報事業社)

世界一統

世界一統は、明治17年、紀州侯の籾倉を譲り受けて創業。今は㈱世界一統と社名を変えていますが、一万五千石の蔵です。世界一統の銘柄名は、明治40年に大隈重信が命名したもの。灘(西宮)へは、昭和41年に進出したようです。大関本社の前に蔵はあります。製品中では純米吟醸原酒・吟醸一(いち)と、超特撰・手造りなどが特色のあるもの。他に、花柄プリントの「フラワーカップ」などがあります。東京、大阪にも出回っていますが、やはり和歌山のほうが、手に入りやすいかも知れません。(「灘の酒」 中尾進彦)

ワインに似て非なる妙味-オーストラリアの男性グループ

カンガルーやウヅラの一種のクウェイルなどの肉を扱っているブースでは、ひと仕事終えた四人の男性が興味深げに試飲した。「この吟醸酒は、普通の日本酒とは違うね。はじめて飲んだけど、ワインに似ているようで違うところが面白いな。熟成酒というのは豊かな味で喉のところが温まるよ。スコッチウィスキーみたいだ」この、スコッチウィスキーに通じるといったのはガーナ人の評価以来で、ほかにも「ポルトワインのようだから食後にゆっくり飲りたい酒だ」という人もいた。(「知って得するお酒の話 日本酒の味は世界に通用するか」 山本祥一郎)

酒の肴(さかな)

長き夜は灯あかるく良き友と 酒はしづかにのむべかりけり 結城哀草果

すべて酒を嗜(たしな)む人々には、酒の肴のむずかしい人と、なんでも構わない人とがある。しかし酒は肴によって、うまくもまずくもなる。酒をひと口ふくむと、その芳香は口中にひろがり、とろりとした甘味は、舌の上を快くころがって、のどへ行く。甘味のある酒に、砂糖を使った料理は酒をまずくさせる。酒を美味しく飲むのには、どうしても味つけしたものがよろこばれるのは当然である。街の居酒屋では今でも枡(ます)のモッキリに浪の花(塩)をつまみ、枡のへりをぐっと、かみしめながら飲んでいる姿を、よく見かける。酒の肴は、なめる程度に食べるものほど、酒がうまくなるようだ。だから塩辛類や漬け物で飲む酒は、いちばんうまいわけである。酒飲みはわがままで、飲みたいとなったら子どもと同じようで、おかずを作るのも待ち切れないで、なんでもいいから一品だしておいて、酒を早く出さないと、怒り出す人が多い。そんなときには、いつでも手早く出せる保存のきくものを、一品だけでもおいておくと、とてもごきげんよく、たのしい食卓を囲むことができる。それがどこでも売っている加工食品であっても、ちょっと手を加えると、味がぐんと生きてきて、酒の肴にはすばらしくうまくなるものが数多くある。

結城哀草果(ゆうきあいそうか) 明治二六年~昭和四九年(一八九三~一九七四)。大正・昭和期の歌人。山形県生まれ。本名光三郎。斎藤茂吉のアララギに参加。歌集『山麓』を昭和四年に出版し、素朴で健康な生活歌を特色とし、この傾向から、農村生活の実態を歌う社会詠へと発展させた。その後、歌調の洗練に伴い、自然詠へと傾斜した。歌集は他に『すだま』『』群蜂『まほら』『おきなぐさ』がある。随筆集に『村里生活記』正続、『農村歳時記』がある。(「料理名言辞典」 平野雅章)

ちろり[銚釐]

銅または錫製の燗徳利。ぜいたくなのは銀で造る。○ソレ爰に燗ちろりが有りさいわい燗銅子もわいて居る云々(滝亭鯉丈・滑稽和合人初編上巻)。

①いみぶくをいふなとちろり二つ出し (樽八)

②お妾のすゝめで銀のちろり出来 (樽一三)(樽二五)

③こしらへ喧嘩ちろりが二つ見えず (樽二一)

④袂からちろりを出してくらはされ (樽二六)

⑤下女白衣で出して叱られる (樽二九)

⑥色男ちろりのような羽織を着 (拾八)

⑦居酒屋のちろり大きな迷子札 (逸)

⑧ぶたばぶてなどゝちろりを投り出し (同)

①喪中の男を誘惑。いみぶくは忌服。 ②銀のちろりを欲しがる贅沢。 ③喧嘩のあとをしらべたらちろりが二本なくなっていた。こしらへ喧嘩はこしらえ事の喧嘩。 ④御馳走の帰り道。 ⑤はかまをつけぬ銚子。白衣-そのままの姿。類句-居酒やのちろりは客へ白衣で出(逸)。 ⑥ちろりは小判のように叩き目のある打ち出し造りであるから、これをカベお召のような羽織地に連想した句。 ⑦紛失の恐れがあるので大きな木札をつけてある。 ⑧物騒な夫婦げんか。(「古川柳辞典」 十四世根岸川柳)

梅酒 うめしゅ 梅焼酎

焼酎二リットルに実梅・氷砂糖約六〇〇グラムの割合で、壺等の器に密閉してたくわえておく。古いほど味がよく珍重される。

たくはへて自づと古りし梅酒かな 松本たかし

梅酒に身を横たふる松の風 前田普羅

わが死後へわが飲む梅酒遺したし 石田波郷

とろとろと梅酒の琥珀澄み来る 石塚友二

酒屋・土倉

酒屋・土倉の金融的進出は、当時のあらゆる階級に浸潤し、下は農民より、上は公家・武家に、さらに中世の最高実権者たる幕府にも及んでいる。長享三年七月幕府仏事の要脚五万疋(五百貫)を必要とするに際し、幕府所持の現銭は僅に百七十貫に過ぎなかったため、不足額三百十余貫を下京酒屋土倉に借用せんとしたことは、これが一例である。(蔭涼軒日録長享二年六月六日条)酒屋は醸造業に於ける独占的利益に於て、また土倉兼業による高利によって、中世に於ける有徳者即ち資産階級の代表的存在となったのである。(「日本産業発達史の研究」 小野晃嗣)

頭に酒のくる句(4)

酒さびて 螽焼く野の草もみぢ 其角 五元拾遺(秋)

酒尽きて しんの坐につく月見かな 一茶 おらが春

酒つきて 臂のさぶさや後の月 長父 千鳥掛・故続五百(秋)

酒作る 蔵のつゞきや葡萄棚 史邦 故続五百(秋)

酒造る 隣りに菊の日和かな 白雄 句集(秋)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)

玉子酒

元禄二年刊の『番匠童(わらわ)』旧十二月に、「玉子酒、俳」とあるのが初見で、その後享保元年刊の『通俗志』は三冬とする。後期の天明三年刊の『華実年浪草(かじつとしなみぐさ)』も三冬とし、「鶏卵酒(たまござけ)。本朝食鑑(元禄十年刊)ニ曰ク、鶏卵酒ハ精ヲ益シ気ヲ壮(さかん)ニシテ、脾胃ヲ調フ」とある。現代歳時記は虚子の『新歳時記』が十二月また三冬。山本の『季寄せ』は三冬で「玉子酒。酒を熱く煮、マッチの火でアルコール分を除き、玉子を入れてほぐし、砂糖で味を調える。下戸向きの寝酒や風邪気味の時に嗜まれる」とある。

親も子も酔へば寝る気よ卵酒 太祇

我背子(せこ)が来べき宵なり卵酒 紅葉

かりに着る女の羽織玉子酒 虚子(「酒の歳時記」 暉峻康隆編)

濁酒之事

濁酒(にごりざけ)のつくりかた

一、成程花付たる麹よく候。扨、大体より少し水を詰へし。

○なるべく花のついた麹がよい。そしてふつうより少し水を控える。

一、新酒口ならハ掛留ゟ(より)三日め程、寒造りならハ六日、七日め、春造りハ四日、五日程にて石磨にて醅共に引へし。如此未沸中に引者、最早勢抜て沸ぬ物也。依之、後迄につとりと盃ゟ落ぬ程濃く甘口也。

○立冬になって造る新酒口であれば掛留から三日目ぐらい、寒造りであれば掛留から六、七日目に、また春造りの酒は掛留から四、五日もたったら、石臼で醪ごとひく。このようにまだわからないうちに醪をひけば、もう勢いが抜けてしまってわかないものである。このため、のちには盃から落ちないほど濃い甘口の酒になる。

一、新酒口ならハ、添にて掛留へし。春造りも同然也。寒中二ツも掛へし。

○立冬になって造る新酒口であれば添で掛留にする。春造りの酒も同じである。寒中は二回掛ける。

一、大元ハ勢強く湧過候。何時も五升元ゟ壱斗元迄に成へし。如此造りてハ旨(うま)ミある物也。

○大量の酛は勢いが強くてわきすぎる。酛はいつも五升から一斗以内にすべきである。このように造れば、旨味のある酒になるものである。(「童蒙酒造記」 吉田元校注)

玉子たまご

世度卑(せとひ)なる出家あり。一人の弟子にいふ。「明日は吉野の花見に行かん。先途程遠し。暁より起きて出立を用意せよ」「心得たり」と夙(つと)に起き、酒飯をとゝのへ戸を叩きければ、坊主「未だ夜深(ぶか)なり」とて起きず。さるほどにつね/"\弟子にかくし、いねざまには焼味噌と号して、鶏の玉子をとゝのへ、肴に用ひて酒をのむ事を心に無心に思ひゐけるが、その時こらへかね「夜が深いかは知らぬ。焼味噌がてゝは、もはや三番鳴いた」(醒酔笑巻三・寛永五・無題)-

【語釈】○世度卑=世度扉の当字らしい。小庵。

【鑑賞】生臭坊主への皮肉。玉子を焼味噌といいつくろっていたが、見事しっぺ返しされた。(「江戸小咄辞典」 武藤禎夫編)

「米百俵」

【第二二八回 平成六年二月】 *『米百俵物語』出版お祝い *米百俵(新潟) *ゲスト 高瀬斉さん 栃倉酒造㈱社長 栃倉恒栄さん *会場 兆屋

酒友である高瀬斉さんは酒と料理のまんがでつとに有名である。それも手近な材料を手早く調理できる新しい料理や、ウィットに富んだメニューを作ったりしてわれわれを喜ばせてくれる。それが山本有三の戯曲で有名な「米百俵」をまんが作品に仕上げた。原作は明治維新で徳川幕府軍に組みし、官軍に手ひどくやられた長岡藩の生き残りが、寄せられた支援の米百俵を、のちのものの教育に使うといういい話である。それを「米百俵」という酒銘の栃倉酒造のために、酒の話としてまとめた。これもささやかだがお祝いパーティーの形で「米百俵」を飲んだ。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)

いはない【岩内】

口留された下郎の擬人名。仲間、折助などによく可内(べくない)の通り名がある処から来たもので、然かも云はないに利かせたのである。

出合茶屋下に岩内飲んで居る 口留として一杯(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)

狂い酒 富士正晴

青眼 白眼 阮籍(げんせき)の

年中飲んでた狂い酒

狂うたところが 正気なり

正気なりゃこそ 狂うなり

ごんごん ごんごん 飲む酒は

俗人避ける酒の幕

煙幕もどきでありました

血の匂(にお)いするあの頃(ころ)の

狂い酒こそ すさまじい

狂い酒ある 悲しさは

これぞ この世の歪(ゆが)みなり

この世は歪む いつの世も

狂い酒のむその人は

世々の鏡か 天才か

あるいは この世の救世主

崇拝こめて 眺めるが

狂い酒のむ 悲しさの

姿みるのは 辛いもの

狂は侠なり しゃれてるか

手前免許はどうだろか

狂は侠なり しゃれてるか

狂は侠なり しゃれてるか(「酒の詩集」 富士正晴編著) 一部です。

小鍋立

江戸の食事は身分制が守られており、銘々が箱膳で食べたので、大鍋を囲んで食べることもなく、鍋は一人用の小鍋(こなべ)仕立てが多かった。当初は土鍋が使われていたようだが、大田南畝(おおたなんぽ)は「安永の頃から、鋳物の浅い鍋が作られ、土鍋はすたれた」としている。小鍋立(こなべだて)は家庭だけでなく、遊里や外食の場でも供された。居酒屋で出される小鍋立は、醤油とカツオ節で味付けされていた。調味料で欠かせないのは、油、酢、味噌、塩、味醂(みりん)、砂糖などだが、その大半は江戸中期になっても上方からもたらされていた。体を使って働くことが多い江戸っ子は、上方の薄口醤油に物足りなさを感じていたが、江戸中期から後期にかけて下総(しもうさ)の銚子(ちようし)や野田(のだ)で醤油の生産が本格化し、小麦を多く使った香りの高い濃口醤油の量産に成功した。現在も大メーカーとして知られるヤマサ、ヒゲタ、キッコーマンなどの銘柄が生まれ、産地が東西で逆転した。江戸の味覚に欠かせない味醂も、下総の流山(ながれやま)が一大産地となった。江戸っ子の味覚に合った調味料が江戸近郊で開発され、料理の幅が広がっていき、あらゆるものが小鍋立で食べられるようになっていった。(「江戸の居酒屋」 伊藤善資編著)

山鯨二六

凡そ肉二七は葱(ねぎ)に宜(よろ)し。一客一鍋(いつくわ)。火盆(ヒバチ)を連ねて供具(きようぐ)す。大戸(ゼウゴ)は酒を以てし、小戸(ゲコ)は飯を以てす。火活して肉沸く。漸(やうや)く二八佳境に入る。正に是れ樊噲(はんくわい)二九肉を貪(むさぼ)りて、死も亦(また)辞せず、花和尚(くわをしやう)三〇酔へり。争論大いに起こる。

二六 猪鹿などの獣の肉を憚っていい換えた語。獣肉を食することは忌まれてきたが、幕末にはこれを供する店が増えた。 二七 「山鯨…三都ともに葱を加へ鍋煮也」(守貞謾稿)。 二八 だんだん美味しくなる。顧凱之が砂糖きびを尾から食べ始めて本へ至って言った言葉(晋書・顧凱之伝)。 二九 劉邦の家来。鴻門の会-の時、項羽の与えた肉を食い、酒を飲むかと問われて、「臣死すら且つ避けず。巵酒安(いづく)んぞ辞するに足らん」と言った(史記・項羽本紀) 三〇 水滸伝の登場する豪傑。酔って暴れて五台山を逐われた。(「江戸繁昌記」 寺門静軒 日野龍夫校注)

食物年表1800-1850

1804・幕府が醸造酒について冥加金を徴収する

1806・米価の低下により、造酒制限を解き、勝手造りを許可する

1814・堀切紋次郎が白味醂をつくる

1815・江戸千住、中屋六右衛門宅で酒合戦

1822・灘の酒の江戸への移送量が67万樽(23万石)となる

・酒造工程の短縮化などの工夫が盛んになる

1835・千石酒造建設見積書を奉行に提出し、大手工業化がはじまる

1840・山邑左衛門ママが宮水を発見(「日本史分類年表 食物年表」 桑田忠親監修)

灘の明治維新

江戸時代に莫大な出血によって獲得してきた酒造株に対し、当初維新政府はそれを踏襲してゆく目的で、まず酒造鑑札書替料として株高一〇〇石につき金二〇両を徴収する政策をとった。当時灘五郷で株高五〇万石余として一〇万両以上の巨額の出費であった。それでも酒造家がこの書替料に応じたのは、それによって江戸時代から保持してきた酒造鑑札を、あらためて新政府によって「永世の家督」として保証されることを期待してのことであった。ところが明治四年になってその期待は裏切られ、「永世の家督」であるべき旧酒造鑑札が没収された。そしてこの新鑑札に対し、新規免許料金二〇両、免許料として造石高に関係なく、酒造稼人一人につき毎年五円を納めれば、誰でも酒造業を始めることができるようになった。ここに江戸時代からの酒造特権は全く反古(ほご)同然となり、酒造鑑札はもはや有効性を失って、自由に営業できるようになった。これを機に、全国的に地方の地主たちが一斉に酒造業を営むようになり、ここに地主酒造家が「雨後の筍」のように現れてきた。江戸時代に寄生地主として成長し、その小作米の加工を目的として利殖の道を模索していた地主たちは、ここにおいて恰好の投資対象を見出して、酒造業に傾斜していった。明治五年には全国の酒屋が三万軒近くにまで急増し、地酒としてそれぞれの地方市場を販路として営業を始めた。地主酒造家の台頭は、つまり灘酒造業の受難期であり、勢い全国的な競争体制のなかに投げ出されることになった。灘酒造業における造石高も五〇万石から一五万石にまで激減し、上方からの江戸入津樽もかつての一〇〇万樽から五、六〇万樽にまで減少していった。酒を造ってもそれだけ赤字となり、やむなく酒蔵を取り壊して材木にして売ったといわれるのも、この時期のことである。灘の酒造家は、むしろ酒造経営を縮小して、海運業や金融業など、できれば新たな事業への投資対象を求めて模索の時代が続いていった。(「灘の歴史」 柚木学)

奥殿諸白-おくでんもろはく

奥殿とは酒造家の奥に位置する蔵建物をさし、「奥殿諸白」とはそこで造られた諸白をいう。左掲の挿話にしても、一休在世の時期に「諸白」の言葉はまだなかったはずで、次の上澄みの言い誤りか後世人の作り話であろう。▼一休和尚あるかたへ斎に御出ある次に川前の又六といへる酒屋へ立より一ツふたつ物語し給ふに又六馳走まうしかの奥殿諸白とり出ししたしひにしひければ◎『類聚名物考』(「日本の酒文化総合事典」 荻生待也編著)

秋田県仙北郡中川村ほか

69酒盛の時にとくに定まった食法がありますか

盃はどういう順に廻しますか。酌は誰がしますか。食物はどういう順序に出されますか。廻されるものを各自が随意に取りますか、それとも一定の人が分配しますか。料理は特定の食器に盛られますか。

○祝儀や仏事の席は親疎の関係による。村の若者の飲み方は結婚して名披露目をした席順、つまり若衆に結ばった順に着席することになっている。老親らの酒盛はたいてい年の順によるが尊者は上座にすえる。

○盃は三つ組などの時は上から順であるが、ふつうは順はない。お酌は女か子供らである。

○祝儀などには料理をお皿に取って上から順に配るが、若者などの飲み方は勝手である。

70酒盛の後でさらにアト祝イとかウチ祝イというようなことがありますか。それを何といいますか。残りものはどうしますか。

後祝いとは、御祝儀の後に、若い男女が入り交じってやるもの。大義(たいぎ)振舞などは、媒酌人・料理人その他活動した人たちを慰労する意味の振舞。

酒盛の時は二次会という。御祝儀の時は後見(あとみ)の祝儀という。

アトフキ-祝儀や酒盛のあとで手伝いの人だけに、アトフキといって慰労の意味で馳走する。

71酒盛に参加する人はどういう人ですか。酒盛の性質によって違いますか。男ばかり、女ばかりという場合がありますか。それはどんな場合ですか。参加すべき人がしなかったらどうしますか。

酒盛には気持のあった者ばかり男女一同でする時と、集会の時やる場合とある。

○祝儀・仏事とも男女に関係なく参加する。しかし、孫祝いには多くは女の方である。

○参加すべき人が来ない時はお膳をおくることもある。

72共同食事、酒盛の費用は誰が負担しますか。村、組ですか。各自の負担ですか。あるいは物を皆が持ち寄りますか。

若者の飲み方の費用はたいていその家の主人が出してやる習わしになっている。

88醸造業者でなく,濁酒が造られていましたか。それはどんな時に造られたでしょうか名称は何といいましたか。村祭りの時には今でも造りますか。どうしてつくりますか。芋酒、焼酎など造られましたか。これらの酒類は個人個人で造りましたか、村とか組とかが共同で造りましたか。女は関与しませんでしたか。

明治の頃までは税金を出してほとんど毎戸濁酒を醸(かも)したし、神社でも祭礼の酒を造ったものである。若者方の春の野ガケ、秋の八皿などの時は前もって共同して醸(かも)したものであるが、今では法のため醸されなくなった。寒中に造るのをムンヅクリといい、雪室の中に造るものを雪モロ酒という。粟・稗・米のコザキなどで造るのもある。

89一年のうち酒を飲む機会はどれくらいありますか。平均一戸当たりどれくらいの量を用いますか。どんな種類の酒ですか。毎日常用する人が何人くらいありますか。飲酒家と酒嫌いの比率はどれくらいですか。大酒家というのはどれくらい飲みますか。軽い程度の酒の肴には何を用いますか。

年に十五回ぐらい。普通の年では二、三斗。

昔濁酒のあった時は三度に三度飲んだし、その上、夜眠る前には寝酒といってたいていひと鍋(カンジリ)飲んだ。したがって量はたいへん多かったのである。この大戦前までは平均一戸年二斗ぐらいは飲んだようであるが、今は平均したら七、八升のものである。

○角館町では晩酌をやるものが相当あるが、農村ではごくまれになった。酒嫌いという者はほとんどまれで、飲めばたいてい飲めるが強いて欲しない程度の者が多いようである。

○大酒家は一人で一時に三升ぐらいは平気で飲んだものであるが、今では清酒であるから一升五合ぐらいは大酒の方だろうという。

○昔はただ大根漬一種ぐらいでも寝酒を飲んだものだが、今では漬物にしても二、三種、時には煮肴、果物などで飲む。簡単な酒席ではするめ一種かみかんぐらいで飲むこともある。(「日本の食文化」 成城大学民俗学研究所編)

近江商人

近江商人が酒、醤油、味噌の醸造を全国で展開したことはよく知られている。特に、日野商人には圧倒的に多く、しかも現在も健在であるものが多い。近江商人がなぜ酒蔵経営をしたかについて、従来言われていたのは、土地の酒蔵に金を貸して、抵当に酒蔵あるいは酒造株が差し入れられていたところ、回収不能となったので、抵当権を執行して、やむを得ず酒造をはじめたとか、商品代金として大量の米を手持ちするが、米相場が下落したときは酒を造ったなどというのである。例外としてそのようなケースが実在したかもしれないが、一般論としてはどうも信じ難いし、事例のほとんどが、積極的に、努力して酒造株を入手した上での開業である。もともとこの醸造業は不本意ながら開業するような性質のものではない。また、米相場を操縦するために造石(ぞうこく)数を随時増減するというような操業は考えられない。真の理由は、酒の需要が安定している上に、利益が大きい、しかも、当時脚光を浴びはじめた成長業種であったからにほかならない。また、当時酒造は、米の消費量が大きいのと、酒蔵に課される運上銀は藩の財源の一つであったから、各藩主は造石高を厳重に統制した。そこで、酒造株は簡単に増減されないのが一般であり、譲渡にも藩が規制を加えていたから、新規開業は難しかった。ところが、もし倒産する者が出れば、藩の収入源にもなることから堅実経営で聞こえた近江商人が、そのあとを経営するよう慫慂(しようよう)をうけたこともあった。その上、江戸は大消費地である。その酒の消費量は大変なもので、灘などからも仕向けられていたが、必ずしも全体の需要を満たせなかった。地場の需要をあてにしていた多くの酒蔵と異なり、近江商人は江戸の人口に依存して江戸出しをしたのである。酵母菌を扱う製造工程は専門技術者たる杜氏(とうじ)にまかされ、販売過程を商人が担当したのであるから、商人が経営する工場としては、もっとも手がけやすかったのも一因である。(「近江商人の系譜」 小倉榮一朗)

頭に酒のくる句(3)

酒臭き 黄昏ごろや菊の花 一茶 句集(秋)

酒くさき 鼓うちけりけふの月 其角 韻塞・五元拾遺(秋)

酒くさき 人の寝がほや松の露 暁台 句集(秋)

酒くまん あまりはかなみ枝の露 白雄 句集・台叢(秋)

酒啖(くら)ふ 蝦夷もくもらじけふの月 暁台 句集(秋)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)

酒盆の行儀

酒盆の良さを知ったのは、大塚の名居酒屋「江戸一(えどいち)」だ。ここはカウンター席も机席も、盃と箸を置いた一人一盆が並んで客を待つ。客は盆内で盃を傾け、肴をつつき、空いた徳利や皿は盆外に置く。東京駅八重洲口の古い居酒屋「ふくべ」も同じように角盆が並ぶ。これはおのずと、自分の領域はここまでと、むやみに置き散らさない行儀を生み、静かに飲む空気も生んでいる。江戸一の亡くなった年配女将は、盆外に空き徳利が五、六本も並ぶと「あんた、もうお帰んなさい」と算盤(そろばん)を手にとり、そうなれば常連も、皿を片づけ、空き徳利を一列に揃(そろ)え、おしぼりで机を拭くと、本当にもうやることがなくなったと惜しみながら席を立つ。店は盆を下げ、新しい一盆を置く。帰った客は翌日また来る。(「家飲み大全」 太田和彦)

飲むときの挨拶

この原稿のはじめに書いたのは、アルコールを飲むときの挨拶(あいさつ)である。その国の名前を明かしておこう。まずスコールは、アイスランド、スウェーデン、デンマーク。スロンチェは、アイルランド。チアーズは、アメリカ。サルーテは、イタリアではよく使われている。イタリアの公式の席ではチンチンというのだが、ぼくはまったく逆だとおもっていた。だからいつもレストランでは、チンチンとごく親しい仲間にいっていたようにおもう。アラックは、インド。ニニュオは、ケニア。ヤン・センは、シンガポール。コンペは韓国。チャイ・ヨーは、タイ。干杯は、中国の北京(ペキン)。同じ干杯でも広東(カントン)では、ゴンプイと発音する。プローストは、ドイツ人の口から、しばしば発せられる。乾杯は、日本である。お祝いや公式の席でないと、あまり口にしたことがない。盃に酒を注がれるとそのまますぐに口にする。ビバヒバ、またはアコーレマルナ、もう一つカマウというのは、ハワイである。マブヘイはフィリピン。サウージはポルトガル。サウージはブラジルでも使われている。サンテとプロ・ストは、ベルギーである。ヨーは、もっとも短いがベトナムでよく使われている。このなかで一番、簡潔で好きな言葉だ。それにイタリアのようにチンチンも使われている。飲む前に発する言葉で、もっとも気落ちのいいのはメキシコのサルーだ。サルーといって、テーブルに叩(たた)き付けても割れないような底の厚いグラスでテキーラを呷(あお)る。どうして叩きつけるのか分からない。モンゴルのゲルでは飲む前に、ひっかかるような言葉、トルヤガーを発し飲んだものだ。フランスでは、サンテだった。うすい大きめのグラスを軽く当て、サンテというのは、やはり小粋(こいき)な気分にしてくれる。ぼくは、まだ、ロシアの国は知らない。ぜひ、ザ・ワーレ・スダローヴィエといって、ウォッカを口にしたい。(「世界ぐるっとほろ酔い紀行」 西川治) ロシア語は、あなたの健康のためにといった意味のようです。

川升

さて、駒形堂から後(あと)へ退(さが)って、「川升(かわます)」という料理屋が大層流行(はや)り、観音の市の折など、それは大した繁盛。客が立て込んで酔狂な客が、座敷に出てる獅噛火鉢(しがみひばち)を担(かつ)ぎ出して持っていったのさえも気が付かなかったという一ツ話が残っている位、その頃はよく有名なお茶屋などの猪口(ちよこ)とか銚子袴(ちようしばかま)などを袂(たもと)に忍ばせて行ったもの、これは一つの酒興で罪のないわるさであった。(「土地の記憶 浅草」 山田太一編 「名高かった店などの印象」 高村光雲)

街灯

酔っ払いが千鳥足で夜の街をやってくると男が街灯にしがみついて立っていた。「おい、おい、なにをしているんだよ」酔っ払いが声をかけると、街灯の男も酔っているらしい、ロレツの廻らぬ舌で答えた。「バ、バ、バスを待ってるんでぇい」すると訊ねた酔っ払いが偉そうに言った。「バカだなあ、お前。そんな高い台つきランプを持って、バスに乗せてもらえるわけがないじゃねえか」(「ジョーク「ロシア革命史」」 歴史探検隊)

酒を飲みに行く旅

島原に宮崎康平サンをお訪ねした時、当然の如く酒をすすめられた。「実は、僕、一滴も飲めないんです」「飲んだことないんですか」「あるんですが、うまいと思ったことがなくて、で、飲まないことにしたんです」「じゃ、これはうまいから飲みなさい」僕が素直に猪口をとったのは、宮崎サンは失明していらっしゃるから飲み干さなくても大丈夫だと思ったからである。「永サン、酒は杯やコップで飲むものじゃない、皿でも、丼のフタでもいい、要するに平らで大きいもので飲まなきゃ駄目です。酒呑童子や弁慶の飲む大杯、あれで飲まなきゃ意味がない。いいですか、それも冷やです。そして酒をわたってくる風を飲むように、酒と空気を吸い込むように飲みなさい」僕は大変なことになったと思いながら、それでも、狂言や歌舞伎で大杯をあおって、大きく息を吐き出す演技を思い浮かべていた。そして、宮崎サンの指示通りその場にあった大皿を猪口がわりに酒を受け、酒よりも空気を吸うようにして口にふくんだ。その時、生まれて初めて酒をうまいと思った。そして、生まれて初めて酔った。酒の名は「黎明」。(「一泊二食三千円」 永六輔)

原始の混沌か、未来の大破局

飲みはじめれば必ず、原始の混沌か、それとも、未来の大破局のなかへ踏みこんで、記憶も消えいりそうな暗黒の奈落の底で、自分が自分でなくなった確認をいちどしてみなければ気が済まないのである。これは、一方で、この世に無数の小さなシャボン玉のような果てなき鬱憤(うつぷん)があり、他方、同じ泥酔をするにしてもけたはずれに強いロシヤ人の五十分の一ぐらいの量で忽ち朦朧(もうろう)としてくる天性哀れな容量しかない魂と現存の躰とのアンバランス、謂わば荒涼たる砂漠の砂を小さな硝子(がらす)の砂時計のなかに無理やり全部おしこんで永劫の時間の秘密を測ってみようといったやけのやんぱちで向こう見ずな意志に支えられた途方もないバランスの不均衡にも由来するが、さらにまた、日常生活的には、エティケットをまもりながら御婦人相手のパーティでのむ秩序的、制約的、騎士道的習慣など白と朱に燻(いぶ)し銀のかかった泰西絵物語のなかの縁なき異国の風習としてこれまでつゆさら身にしみて知る必要などなかったことも大きな理由になっているのだろう。(「酒と戦後派」 埴谷雄高)

とろる[動]

酩酊する。フーテン・不良のことば。◇『週刊読売』(1968年9月20日号)「フーテン用語には『ラリる』『トロる』といったのがある。(略)『トロる』はアルコールで酩酊すること」◇『サンデー毎日』(1979年6月10日号)「トロる 酒類を飲んで酩酊状態になる」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

上戸

上戸(しやうご)、友達(ともだち)の所(ところ)へ酒(さか)もりによばれ、盃(さかづき)か出(で)るを見(み)れハ、小(ちい)サナ小盃(こさかづき)故(ゆへ)、たちまち泣(なき)てむせび(二ウ)入る。ていしゆ肝(きも)をつふし、どうした事(こと)で泣給(なきたま)ふといへハ、〽客物(もの)を見(ミ)て、かなしミを思(おも)い出(だ)しました。わたしがおやじに死(し)なれました時(とき)、何(なに)も病(やまヒ)ハこざりませなんた。てうど今日(こんにち)の(三オ)ことく、外へふるまひによばれましたところに、こなた様(さま)のやうに小(ちい)サキ盃(さかづき)が出ましたを、ついさかつきぐるミ吞(のん)で、咽(のど)につまり、死なれましたゆへ、俄(にわか)に思(おも)ひ出(だ)し、かなしうござる(三ウ)(「新作狂話 笑顔(えがお)はじめ 上戸」 武藤禎夫・編)

境界守のゲシク・パトゥ(原注一)

ソノム・ラシ(原注二)がドゥグイーラン(原注三)に捕らえられてアイルランド・ドゥガン(原注四)につながれていた時に、一人の男をやって境界守のゲシク・パトゥに、「わしがこの危難からのがれる方法はあろうか?」とたずねさせると、ゲシク・パトゥは言った。

「ああ! 私にどんな方法がありましょうか?今の世は、

わが影におそれ

わが尾におののく時。

どんな暴力も役立たぬ時。

酒と肉とが役立つ時。

智も賢も役立たぬ時。

疑い抗(さから)うが役立つ時!

わたしに何を言うことがありましょう?わたしに方法はございません!」

と言って帰してしまった。

そう言って帰してしまうと、ソノム・ラシはそのいくつかの言葉を聞いて、一頭のよく肥えた羊を買って殺して、また何斤かの酒を買って、見張りをしていた男たちに、たっぷりと酒をのませて酔わせ、肉を食わせた。そうして、そいつらは酒を飲んで酔っぱらい、肉を食らってねむくなり、みんな眠ってしまった。ソノム・ラシはローチン(原注五)をつれて夜中に逃げて行ってしまった(№47)

原著者注 一 ゲシク・パトゥ ウシン旗の役人で、有名な文士歌人。ジャルクチはここでは、漢人が耕作しているモンゴル人の土地に関する問題を処理する役人。 二 ソノム・ラシ オトク旗の役人で、一九二一年、革命派によって殺された。彼は台吉(タイジ*)であった。 三 ドゥグイーラン 革命的結社- 四 アルライン・ドゥガン オクト旗のラマ廟の名。 五 ローチン ソノム・ラシの弟。

[解説]この逸話および歌は、実在の人物が伝承のなかに織りこまれてゆく過程を考える上で興味深い例である。(「オルドス口碑集」 A・モスタールト 磯野富士子訳)

水とぶどう酒

料理は私たちが決め、ぶどう酒はギーセンさんに選んでもらった。私はついでに、びん詰めの水も注文しておいた。料理はピータン、くらげのあえもののオードブルに始まり、杏仁豆腐のデザートに終わったのだが、その杏仁豆腐が運ばれてきた時のことだ。私はぶどう酒も空になったので、注文してテーブルにおかれたままになっていたびん詰めの水を、自分のグラスに差そうとして、儀礼上、彼にもすすめてみた。すると、彼はにこやかに笑って、「いや、結構です。私は水を全く飲みません。」「え?」「私は、水というものを呑んだことがないんですよ。少なくとも、これまでに水を飲んだという記憶はない。それだけはたしかですね。」これには少々驚いた。「喉がかわいた時はどうするんですか。」「牛乳、果物、それに、ぶどう酒がありますよ。」四〇数年間、一滴の水も口にしたことがないというのも、ずいぶん変わった人だが、「特に水を飲む必要もないから。」と彼にいわれてみれば、それはそうにちがいない。(「食生活と文明」 NHK取材班)フランスでの話です。

少彦名命や三輪明神

いずれにせよ、以上の事実から、この口嚼酒が古代日本において行われていたこと、多分黒潮にのった南太平洋系の航海民(または漁業者)によって伝えられたこと、そして、おそくとも奈良朝初期には日常生活から脱落して終ったろうことなどは、想像に難くない。しかし、その原料がアワ・キビ・トーモロコシ、何でもかまわず、必ずしも米に固定していない点、今日の清酒の祖先とは考えにくい。もう一つ、『古事記』仲哀紀に、神功皇后の歌として、 此の御酒(みき)は吾が御酒ならず、酒(くし)の首長常世国(かみとこよ)に坐す石(いわ)立たす少名御神の神寿(ほ)ぎ… というのが載っている。その他「大和なる大物主の神の御酒(みき)」「味酒(うまさけ)三輪の殿の」など、三輪明神と酒をむすぶ歌は、記・紀、万葉に数々見え、少しおくれると美酒(うまざけ)は三輪の枕言葉にもなっている。このように、酒が少彦名命や三輪明神とむすびついていることは、同時に出雲族、乃至は朝鮮半島と縁の深いことを示す。何も、口嚼酒の人々の中に須須許理が顔を出したとするよりも、すでに行われている半島風酒造りの改良法を持ちこんだもの、と見ても一向に差支えはないだろう。(「日本酒の源流」 篠田統)

柳風呂

しかし京都でも一条堀川のあたりにあった柳風呂というところは、ちょっとした名物であったようだ。「洛中洛外図屏風」にも、この大きな風呂屋で、大あぐらをかいて湯女に背中を流させて気持ちよさそうにしている男の姿が見える。『鹿苑日録(ろくおんにちろく)』という、相国寺の日記のなかにも、この柳風呂のことは出てくる。 慶長九年六月晦日、午後柳風呂ニ赴キ、各々同途ス。浴室ニ於テ粽(ちまき)ニテ酒有リ、酒了テ帰院。 慶長十年十月十七日豊光ニ於テ斎(とき)有り。今度ノ骨折衆ノ振舞也。斎了テ柳風呂ニ赴キ、各会ノ衆残ラズ、浴後風呂ニ於テ酒有リ、酒了テ帰院。 このように、風呂屋で酒茶の接待をすることについては『色道大鑑』にも出てくるが、こうなると湯女(ゆな)という特殊な職業が、たんなる「垢掻き女」として終るわけがなかったのは当然である。(「京都故事物語」 奈良本辰也編)

酒肆内田屋紋処(もんどころ)のこと

『東山素柳坂物語』に云う、ある老人曰く、いつの頃にやありけん、内田屋清右衛門先祖は上方者(かみがたもの)にて江戸へ下り、神田辺に商売なしで夫婦暮しけるところ、清右衛門急死にて死にしゆえ、近辺の者寄り合うて火葬にせんとて浅草焼場へ遣わしける。しかるところ清右衛門、桶の内にて蘇生なせしかど、火屋の習いにて蘇生(よみがえ)りたりとも打ち殺すと聞きしゆえ、透(すき)を見合せ遁れ出でければ、おんぼう*の者追い掛け、内田屋は浅草駒形堂まで遁げ来れども、追いつめられしかば、詮方(せんかた)なく川へ走り入りて隠れしかば、追い来りし者ども終(つい)に見失いしゆえ帰りける。清右衛門はからき命を助かり、川より上がらんとせしところ、足にからまるものあり、引き上げて見れば財布にて、金三十両あり、これは不思議なり、これすなわち観世音のご利益なりとおし頂き、ようようわが家に来りしところ、家内近辺の者ども、やれ幽霊が来りしとみなみな驚きける。清右衛門はだんだんの始末、かつ河にて拾いし金を語りて誠に珍しきことどもなり。それよりこの金を元手となして酒屋を始めしところ、おいおい繁盛なせしゆえ、子孫にこのことを伝えんため、家の紋、早桶の蓋(図○に二)図の如く、さん外へ出でありしが、いつか角を取って丸に二つ引両(ひきりよう)とはなししとかや。政運が云う、今は早桶の蓋に算なし、この時分には算ありしことにや。

おんぼう 隠亡。墓守り、また火葬の際、死体焼亡を職とす。(「俗事百工起源」 宮川政運 神郡周校注)

冷や奴 ひややっこ

豆腐を四角に切り、冷水や氷で冷やして、七味唐辛子または紫蘇・生姜などを加えて食べる。

一日を 無口で酒と 冷や奴 上田千路(「川柳歳時記」 奥田白虎編)

禁酒宣言

先般、私は知友の間に、左の如き禁酒宣言の手紙を発送した。 小生、この度感ずるところあって、酒を止めることにしました。断然止めたいと思います。飲み屋の需めに応じて、「酒は私の一の友二の友三の友である」と、色紙に書き殴ったのは、つい数日前のことですが、毎夜々々飲んだくれて、家に帰るのは二時三時、おひる過ぎにならなくては頭の上がらぬ宿酔の胸苦しさは、遂に、「酒は私の一の仇二の仇三の仇である」と、思わせるに至りました。あれほど愛好した酒を止めるのは、自分でも生き甲斐を失うように淋しいし、諸君もまた、今日以後小生の酔態に接することの出来ないのを淋しいと思われるでしょうが、小生の苦しい胸の中を察して、何卒小生の我が儘を許していただきたいと思います。酒が、小生を滅しそうなのです。酒が、小生の健康、小生の生活、小生の人間全体を駄目にしそうなのです。最近の小生の小説と言えば、酒のことばかりだから、友人や読者はそれを心配して、「余り酒を飲まずに文学に精進して下さい」、「お体を大切にして、余りお酒を召上がりませんように」などと、繁く言ってくる始末です。小生が自滅しないように、皆が憂えてくれるのです。小生も、自戒したいと思うのです。(「新版禁酒宣言」 上林暁 坪内祐三編)

鄭玄

この人(鄭玄(じょうげん))が大儒とされるのには、前後漢四百年の「経学(けいがく)」を集大成して、儒家の経典のほとんどすべてに註釈を書いたからである。ことに「三礼(らい)」、すなわち「周礼」「儀礼」「礼記」の三古典については、遙遙二千年、今日ただいまいまに至るまで、この人の註釈が唯一の権威であり、ある西洋人が

mal du siècle と評した今世紀の擬古派の学者たちも、古代の礼制の研究に関する限りは、しぶしぶながらも、無視しない。もしこの文章についての恩人、石川氏のために、余談を一ついうならば、酒豪でもあった。身長八尺、飲酒一斛(こく)、愁眉明目、容儀温偉、大将軍袁紹(えんじよう)の招待に応じたときには、なみいる文化人たち、なんの百姓出身の野暮な田舎儒者と、つぎつぎに議論をふっかけたのを、みな見事にいなしたと、「後漢書」の鄭玄伝にいうのを、「殷芸(いんうん)小説」なるものには、更に拡充して、招待を辞しての帰るさ、袁紹の門客三百人、町の東郊の別宴で、かわるがわる杯をさし、酔いつぶそうとはかったのを、旦(あした)より暮れに及ぶまで、みごとにうけて三百余杯、而かも温克の容(すがた)、怠るなし、と記す。杜甫がみずからの身世にひきあてて、 江上徒(イタズ)ラニ逢ウ袁紹ノ杯、というのも、それを典拠とする。学問の豪傑は、酒の豪傑でもあったわけだが、といって鄭玄の著述は、その全部が今に伝わるわけではない。(「帰林鳥語」 吉川幸次郎)

庄七の忍術 [幡多郡]

とんとむかし 今から百五十年ぐらい前のことよ。幡多中村岩田の山王さまの近くに庄七という若い衆がすんでおった。ある日、庄七が後(うしろ)川へ鯉をつきにいくと、川向こうに白い装束(しようぞく)の行者(ぎようじや)がおって、この川を渡してくれというそうな。漁師は川で人を渡してやると漁がないけにいやがる。庄七が返事もせんとおると、行者は「そこに舟をおいてあるではないか、渡してくれ」と、せがむけんど庄七がうんといわんき「ほんなら、渡してくれんちかまんけん、その舟のひき綱をといてくれんか」「といたら流れるぞ」「いやいや、心配せんち流れはせん。といてくれたら、そっちへ渡って忍びの術を教えちゃろ」「なに、忍びの術…そりゃ面白い。ほんならといちゃろ」庄七は面白半分、舟のひき綱をといたそうな。ほいたら行者がなにやらぶつぶつ言いながら、パンパンと手を打つと、あーら不思議…舟は綱でひかれるように行者のもとへ行ったと。やがて行者は、舟にのって庄七のところへくると、「それでは術を教えてやるが、絶対に悪いことはせられんぞ」こうして庄七は、行者から忍術を教わったそうな。それから何年かたって-。あるとき庄七は、足摺さんへお詣りに行っての帰り、下の店屋(てんや)で弁当をつかって休んでおった。ふと見ると、そこに陶器の一升どっくりが置いてある。そこで庄七は店屋の婆さんに「この一升どっくりに入ってみようかのう」というと、婆さんは「入れるもんか」「いんにゃ、入れる」と言い争っていると、店の客、近所の人も集まって黒山のようになっておったが、そこへ一荷あきんどが清水の方から、ブリを二本にのうて通りかかり、この騒ぎを見て「人間がどうしてとっくりに入れるか」とせせら笑うので、庄七が「ほんなら入ったら、そのブリを呉れるか」「よし、やる…」と言うことになったそうな。庄七は、印を結んで九字を切り、えいと叫ぶととっくりに頭の方から入りはじめた。人々があれよあれよという間に、頭、胴、足とスッポリ入ってしもうた。そうしていつまでたっても出てこんので、みんなは狐につままれたような顔をして騒いでおったと。そこへ中村の方から飛脚がとおりかかってわけを聞くと「そんならおまん、さっき伊豆田の坂を、ブリ二本ひっかついで、行きよったぜよ」という。みんなは夢からさめたような気になって、とっくりをのぞくと中にハシが二本、入っておったそうな。こんな事を、ときどきやるので、庄七の忍術は幡多郡中に知れ渡った。あるとき庄七が一条さまのお祭りにやってきて、中村の酒屋の前を通りよると、蔵男たちが「おい、庄七がきよるぞ。なんぞやらかしてみんか」ということになり、庄七をつかまえ、術をみせえとねだったそうな。すると「おまえらぁが、何もせんとじっと見よったら見せちゃろ」「よし、何もせん」というので、そんならと庄七が手まねきすると家の奥の方から大きな雄牛がつのを振りまわして、蔵男たちの方へやってくる。みんな大あわてで逃げまわるが、牛は逃げる方へやってくる。もう恐ろしくてたまらんようになり、とうとう叩き殺せという事になって、皆なが棒をもって力一杯、叩きかかってゆくが、牛は一向に平気じゃけん、蔵男たちは泣き声をはりあげて、「庄七さーん、早う牛を止めてくれーッ」と頼んでやっと術をといてもらった。ところが大事(おおごと)、酒米のむし釜を叩きわっておったと。酒蔵の旦那が、庄七の家へねじこんできた。「あしたから、酒米がむせんき酒ができん。いったい、どうしてくれりゃ…」これには庄七の親父もめりこんで(弱って)、人に迷惑をかけるようでは家においておくわけにはいかん、出ていけ-という事になり、親子で別れの盃をかわしたそうな。やがて庄七が「ほんなら、今からいくぜ。おとやんも達者でのう」と言いながら、パンパンと手を叩くと、みるみる庭まで海の水が打ちよせてきた。そうして大きな舟が縁先へギイと横づけになったので、庄七はこれに飛びのると、沖へこぎ出していったと。するとおとやんは急に息子と別れるのが悲しうになってきて、泣き声をはりあげて「庄七よーい、もう許すけん、もんて来いよーッ」と叫んだ。庄七も出ていくのはイヤじゃったけん、じきに引っ返してきた。そこで術をといたけん、今まで海のように波うっておった水はスーッと引いて、元の庭先きになったと。このとき庄七の「おとやん、わしゃここにおるぜよ」の声に、おとやんがうしろを振りむくと、なんと庄七は長持の上に坐って、ニンニンしよったそうな。むかしまっこう、さるまっこう。 話 故小松茂久(「土佐の民話」 市原麟一郎編)

青山椒 あをさんせう

葉が青く、実も十分熟さないもの。煮て食い、焼肴にあしらいなどする。

青山椒 雨には少し 酒ほしき 星野麦丘人(「俳句歳時記 夏の部」 角川書店編)

伊丹酒

池田の南、西摂津平野の中央に位置する伊丹は幕府年貢米の蔵所であった関係で、原料面、輸送面で酒造に有利な環境にあった。寛文元年(一六六一)五摂家の一つである近衛家の領地に替わってから、幕府の度重なる酒の減産令にもかかわらず、近衛家の計らいで他所より有利な生産高を確保できた。『日本山海名産図絵』(一七九九)では秋の彼岸前後に仕込まれる新酒が伊丹の名物と紹介されているが、十七世紀後半ころから伊丹では大きな仕込桶を使って寒の前後九〇日間に集中的に量産する態勢に変わっている。こうして正徳年間(一七一一~一五)伊丹酒の生産量は池田酒を抜き、元文五年(一七四〇)伊丹阪上氏の《剣菱》が将軍吉宗の御膳酒に選ばれた。その後、安永三年(一七七四)池田酒の旧勢力満願寺屋と新勢力大和屋との争いのもととなっていた御朱印状が幕府に没収され、以後池田酒は衰退していった。江戸向けの伊丹の酒は、まず神崎(現在の尼崎市)または広芝まで馬で駄送し、つぎに天道船で伝法(現在の大阪市此花区)の船問屋まで運ばれ、一〇人乗り以上の大型船(伝法(でんぽう)船、のちに樽廻船といわれた。図2)に積み込まれて江戸に運ばれた。(「江戸の酒」 菅間誠之助)

寒造り集中政策

三段掛けの仕込技術については後述するが、ただここで見落としてならないことは、諸白酒のうちでも寒造りのものが商品性も高く、銘酒として珍重されていたこと、そして市場においては自家醸造的な「ぼだい」を駆逐し、ここに特産地成立の技術的条件が胚胎していったことだ。幕府も、このような近世酒造業の動向にそって寛文十年(一六七〇)には、秋彼岸以前の酒造を厳禁し、酒の寒造り集中化政策を明示した。この禁令が寛文期から享保期前後にかけてしばしば布達されたが、これは近世酒造業の技術的特質としての諸白酒の寒造り集中が幕府をはじめ封建領主の体制維持の原則の上からも要請されたからであろう。(「灘の酒」 長倉保)

みぎ【右】

②餅の異称。酒を左と云ふに対したのである。

能因は右の手 李白左なり 雨乞の歌で餅(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)

美少年酒造にて

同じような現象は、清酒と焼酎の違いこそあれ、熊本の美少年酒造でも体験することができた。何万リットルもある貯蔵タンクの上に乗り、巨大なプロペラで攪拌する前の酒とよく攪拌したあとの酒を飲み比べてみたのだが、量が巨大なぶん、増幅効果が効いてくるのか、一升瓶の比ではなかった。「蔵の酒を飲んでしまうと、家で飲む一升瓶にはなかなか手を出しにくい」という職人さんたちの声も納得できる。ついでに、圧搾機(あつさくき)にかけられる前の清酒のモロミ(ドブロク)や、圧搾機から流れ出る清酒をご馳走になったが、これまた甘露(かんろ)甘露でこの世は天国。動いている酒はたしかにうまい。甘露甘露ばかりでは仕事にならないので、美少年酒造の研究室で振り酒の実験会。超音波洗浄機も、ちゃんと東京から持ってきてある。今回はお二人の「きき酒」のベテランに登場願った。きき酒のことを、専門用語で「官能テスト」というが、お二人とも熊本国税局鑑定官室のOBである。「いろいろな酒類を試してみたのですが、手で振ったかぎりでは、多少の差はあるものの、顕著な差であるとまでは言いにくい。しかしながら明確に差があると言えます」お二人の共通し体験であった。「しかし、このままにしておくと元に戻ってしまうんでしょう。安定してくれればありがたいんですがね。やはり酒の熟度には時間をかけるしかないんでしょうか」美少年の佐々木(ささき)常務の「安定」という言葉に、思わずはっとさせられた。佐々木さんが言いたかったのは、超音波をかけると、たしかに酒の中の成分は分子レベルで均一に分散し、自然熟成に近い状態になると考えられるが、その状態は残念ながら数分間しか保たれない。願わくは、分子の均一分散した状態が無限に続いてほしいものだ。(「うまい酒は、なぜうまい」 浅倉俊博)

薏酒

一〇八九 帝都には薏(よく)酒というものがあり、薏苡(よくい)(はとむぎ)の実で醸造する。淡泊な味で、こくがあるが、酒飲みの口を快くするには至らない。易州(今の河北省易県)の酒はこれより勝っていて、はなはだしく淡白である。荊軻(けいか)(1)や高漸離(こうぜんり)(2)たちが楽しんだのが、果たしてこれかどうかわわからない。襄陵(今の山西省臨汾市)の酒ははなはだ強烈であり、潞州(今の山西省長治市)の酒は一風変わった苦味がある。南和の刁(ちよう)氏・済上の露・東都の桑落は、濃淡に差異があるが、次第に甘口になっているようだ。だから大衆の口には合うけれども、評判は振るわない。

(1)荊軻 戦国、斉の人。燕の高漸離と親しく交わり、高漸離が筑(ちく)(楽器の一種)をうつと、荊軻が歌って楽しんだ。燕の太子丹のために秦王(始皇)を刺そうとしたが、却て殺された。『史記』巻八六「刺客列伝」。

(2)高漸離 戦国、燕の人。筑をうつのが上手であった。荊軻の死後、鉛を筑の中に入れておいて、始皇に近づき、筑で始皇を打とうとしたが、あたらずして誅された。『史記』巻八六「刺客列伝」。(「五雑組」 謝肇淛 岩城秀夫訳注)

| カリウム | ○ | 酵母や麹菌の増殖、発酵にとって不可欠。 |

| マグネシウム | ○ | 酵母や麹菌の増殖、発酵にとって不可欠。 |

| リン酸 | ○ | 酵母の増殖、発酵促進作用に役立つ。 |

| カルシウム | ○ | 微生物の生育には特に必要ではないが酵素の生産、抽出を促進する。割水にはある程度の硬度があったほうが味くずれを防ぐといわれる。 |

| クロール | ○ | 麹からの酵素の抽出を助け、酵素作用を促進する。 |

| 硝酸・亜硝酸 | ○ | 生酛系酵母においては、硝酸還元菌が生育し重要な役割を果たす。 |

| 鉄 | × | 異常着色を起こす上に香味を悪くするので、醸造用水に鉄は禁物である。 |

| マンガン | × | 日光による着色を促す因子となる。 |

| 銅 | × | 混濁の原因となる。 |

(「日本酒のテキスト」 松崎晴雄)

周恩来

中国の政治家で酒豪として知られるのが周恩来だ。同じく中国の革命第一世代の毛沢東が酒をそれほど好まなかったのとは対照的だ。といっても、毛沢東もリチャード・ニクソン米大統領を白酒でもてなしたというから全くの下戸ではなく、周恩来が強すぎたのだ。ちなみに、白酒はコーリャンでつくる蒸留酒で、アルコール度数が四〇度~六〇度と強烈だ。中国では国酒の地位を占めている。周恩来の酒はまさしく「海量」だったが、決して飲まれることはなかった。外交手腕を評価する声は生前から高く、一九七〇年代初頭には国連に復帰するなど、西側諸国との関係改善に努めた。外交の場での振る舞いも一流だった。-

とはいえ、周恩来もかつては失態を犯したことがある。一九五八年一一月武漢で毛沢東を筆頭に、劉少奇など最高幹部や全国党地方委員会書記らが出席した祝宴が開かれた。その席で、毛沢東が「周恩来は酒が強い。周総理に乾杯しようじゃないか」と呼びかけ、毛沢東の主治医が乾杯の音頭をとった。乾杯、乾杯の嵐で周恩来も「みんなで祝わなくっちゃ」とノリノリで「乾杯、乾杯」と所かまわず乾杯しまくった。顔色一つ変えず、浴びるように飲み続けたが、さすがにその晩、泥酔したらしく、真夜中に、鼻血が止まらなくなる。一国の首相が泥酔して鼻血とは少しばかり格好が悪い。周が悪いのだが、とばっちりを受けたのが乾杯の音頭をとった主治医。公安相から「医師たる者、他人に酒を勧めるよりもっとましなことを心得るべきだ」と叱られたというが、周にいってくれという話だろう。(「政治家の酒癖」 栗下直也)

福田氏

福田(恆存)氏と鉢の木で付き合ひ出して最初に解つたのは、氏が殆ど酒を飲まないといふことだつた。これは、それまでの経験から得た一つの結論にとつては非常な打撃であつて、原稿を書く仕事の疲れは並大抵の方法では取れず、それでさういふ仕事をする人間はそれだけ酒に対しても強いのだから、酒を飲まない文士などといふのは三流なのだと決めてゐた(併し勿論、酒を飲む五流の文士だつてゐる訳である)。所が福田氏は余り飲まなくて、その仕事に就ては文句の付けやうがなかつた。それで残された方法としては、実際を理論に近づける他なくて、毎月会つて飲んでゐるうちには、少しは福田氏も飲み出すだらうと思つてゐると、確かにそれ程飲めないのではないといふことは解つた。併しまだそれ位でこちらが満足してゐるといふ訳ではない。一つだけ期待出来るのは、福田氏の酒量が僅かづつながら増して来るのに対して、我々のが年とともに減つて行くから、いつかは両方が一致するだらうといふことである。福田氏に酒を強ひられたら随喜の涙が出るだらうと思ふ。(「福田恆存」 吉田健一)

アナクレオンとアルカイオス

アルカイオスにも劣らぬ豪飲の士だったろうと思われるアナクレオンであったが、水で割らぬ生酒を喰らって酩酊乱酔し、放歌高吟して酒池肉林を楽しんだ蕃異スキタイ人流の酒宴はお気に召さなかったらしい。「酒はしづかに飲むべかりけり」ということで、この詩人が良しとしたのはこんな酒境であった。

わしの嫌うのはな、なみなみとこう

酒を満たした酒壺を据え

美酒を汲みながら、

争いだの涙しげき戦いだのを

口の端に上せるやから。

好ましいのは詩女神(ムーサ)らと愛の女神より授かった

うるわしい賜物をとくとないまぜ、

陽気な浮かれごとに心遣る人。

つまりアナクレオンは、酒を汲みつつ陽気に恋(アフロディテ)と詩女神に戯れるおのれの姿を良しとしているのであって、アルカイオスの酒境のごときはこれを厭(いと)い、認めようとしないのである。同じギリシアの詩人として酒の詩によって詩名高かったとはいえ、仮に同時代に生を享けていたとしても、これではアルカイオスとアナクレオンは酒席を共にすることはできなかったろう。(「讚酒詩話」 沓掛良彦)

落第事

あられ酒のむ盃の数つもり 更に座敷にたまられもせず

此歌も又畢竟酒に酔て座にたまられぬといひはてたる歌なり、題の意趣いさゝ4かもみえず、あられ酒とつゞげたればとて、霰にはなりがたかるべし歌つらねん人は、かかる事よく/\思惟あるべき歟(「後撰夷曲集夷歌式目録」 新群書類従)

伊丹諸白

南都諸白は、いわば室町末期から近世初頭にかけての銘酒であったが、江戸時代になると、伊丹諸白が台頭してきた。伊丹諸白はとくに江戸積酒造業として発展し、江戸市場での好評を博していった。元文五年(一七四〇)に伊丹酒が将軍家の「御膳酒」となる頃には、"丹醸"ともてはやされ、銘酒のゆるぎない座を占めていた。元禄期はその繁栄のピークに到達していた。なかでも山本氏(木綿屋)の「老松」、筒井氏(小西)の「富士白雪」、八尾氏(紙屋)の「菊名酒」は有名であった。この伊丹の酒造地を実地に訪れて、寛政一一年(一七九九)に大坂の木村孔恭が著した『日本山海名産図絵』によると、当時醸造する酒を、新酒・間酒・寒前酒・寒酒にわけ、さらにそれに春酒を加えて、寒酒がとくによい酒であるとのべていることについては、既述のとおりである。そして昔は新酒の前に菩提という醸法があってこれを新酒とよんでいたが、この残暑の候につくられる速醸酒は、いまでは山家に受けつがれ、大阪などではたまたま嗜む者は、その家で自醸していると書いている。(「酒造りの歴史」 柚木学)

下戸 げこ

下戸の礼者に消炭をぶんまける 一26

【語釈】○礼者=正月の回礼をする人。

【鑑賞】下戸に向って消炭をあびせるような句作りだが、消炭を火鉢へたくさん入れて、急いで火をおこし、餅を焼いてご馳走しようというのだ。表現のおもしろさの句。

下戸へ礼言って女房はそびき込み 二二11

【鑑賞】正体なく酔って連れて来られた亭主を、女房が礼を言いながら家の中へ引きずり入れる。「そびき込み」という表現に、女房の心境やちょっと手荒な扱い方がうかがわれる。

【類句】下戸の首二ツかゝへて世話になり 一五11

生酔をまきつけて来る下戸の首 三五2

下戸恩にかけ/\一ツぐっとのみ 傍二21(しかたがない、一ツだけ、など恩に着せて)

下戸の客膳は急げとおっぱじめ 一〇六31(善は急げ、膳は急げ、早く飯を食おう、酒の終るのを待っていられない)

下戸向きの神様牛の御前也 拾四4(向島の牛島神社を俗に牛の御前。御飯に縁がある)(「江戸川柳辞典」 浜田義一郎編)

昔の男ども

当時の學校(草野心平経営)は新宿一町目でしょ。ノラは新宿二丁目にあって。「道草」は二幸裏にありました。そこを男たちはぐるぐる巡って飲んでいたのよ。なかには一晩で二周する人もいたりした。あの頃は男たちが毎晩飲むから、どこのお店もそれなりに儲かったのよ。儲かったというのも違うのかな、収入で困るなんていうお店はなかった気がする。でも家族や親族や養わなきゃいけない人が多かったから結局はぴいぴいしていた。ま、あたし(禮子)はそんなこと関係なくてのんきだったんですけど。結局何か月かすると、學校のお手伝いの人がいなくなってしまって。合わなかったんでしょうかねぇ。あたしは心平さんと山田さんを手伝って學校で働くようになりました。

こうして禮子さんは、開校から数か月遅れで學校の住人となる。以後、心平さんとその恋人の山田久代さん、そして禮子さんの三人で店を続けていくことになる。はじめ二十八歳だった禮子さんは、心平さんを見送ったとき五十六歳になっていた。その後、六十三歳の冬にゴールデン街に場所を移して酒場學校を再開する。私(金井)がであったとき七十六歳だった。人がやってきて、酒を飲んで、帰っていく。幾星霜、學校のカウンターのなかからその風景を見守って、禮子さんの人生は過ぎていった。

酒場(バア)学校のシンボルは 時代遅れの大時計

二十一世紀を告げる鐘 さらばで御座る

酒はぐいのみ ビールは泡ごと

酒場(バア)学校の常連は 世にも稀なる美男美女

落第つづけの優等生 しからばそうれ

酒はぐいのみ ビールは泡ごと(『バア「学校」の校歌』作詞は草野心平、作曲は小山清茂)

禮子さんのゆっくりとした口調で語られる昔の「優等生」たち。はなしを聞いているうちに、時間軸がふとねじれて、彼らの背中や掌や横顔が見える気がする。なーんて、酔いがまわってきただけか。(「酒場學校」の日々) 金井真紀

六波羅殿御家訓

(北条)重時は「六波羅殿御家訓」(十三世紀中頃)において、次のように飲酒上の注意を示している。 (一)「一 酒宴の座敷ニテハ、貧ゲナラン人ヲバ、上ニモアレ、下ニモアレ、コトバヲ懸テ、坐ノ下ニモアランヲバ、「是へ/\」ト請ズベシ。(下略)」 (二)「一 酒ナドアランニ、一提(ひさげ)ナリトモ、一人シテ飲ベカラズ。便宜アラン殿原モラサズ召寄(めしよせ)テ、一ドナリトモ飲マスベシ。サレバ人ノナツカシク思付ク也」 (三)「一 イカニ入ミダレタル座敷ニテモ、我前ナラデ、人ノ前ナル酒・肴・菓子躰物(ていのもの)トリテ食(くう)ベカラズ」 (四)「一 酒ニ酔イテ、カホノ赤□ラムニ、大道ヲトヲルベカラズ。(下略)」 (一)では、酒宴の席では、人の差別をしてはいけない、と酒席での気配りを、(二)では、酒を飲むならば一人で飲むのではなく、仲間と一緒に飲むように。そうすれば仲間から慕われるようになる、と独り飲みを戒め、(三)では、酒宴の席が乱れても、人の前の酒や肴に手を付けてはいけない、と酒宴でのマナーについて注意を促し、(四)では、酒に酔って赤い顔をして大道を歩いてはいけない、と今でも通じるような教訓を示している。この「御家訓」は全四十三条より成り、重時が若年の嫡男・長時に対して、「一家の主人としての心得、ひろく世間に交わるときの注意を事細かに記したものである」という(『中世政治社会思想』上「解題」昭和四十七年)。このなかで、重時は、宴席での気配りやマナーなど飲酒の際の心得を示しているわけだが、独り飲みについても、「一提(ひさげ)ナリトモ、一人シテ飲ムベカラズ」と禁じている。長時は、やたらに酒が強いられる宴席の酒より、独り静かに嗜む酒を好んでいたからであろう。(「晩酌の誕生」 飯野亮一)

酒価の変遷 志賀忍著『三省録』諸掲

南川語っていう「津の国(摂津)鴻の池の酒屋勝菴(三郎右衛門)という者、酒二斗ばらり入った樽二つを一荷とし、その上に草履数足をおき、これを担って江戸に下り、大名の家々を訪ねて、一升を銭二百文づつで売った。そのころは、まだ、麁酒(粗製の酒)があっただけで、彼の持参したような美酒がなかったので、奪い合いで売れてしまった。彼は大坂と江戸の間をしきりに往復して、おびただしく利潤を得た。当時は米は安く、木賃宿の宿泊料は十二文であったから、鴻の池と江戸との一往復の旅費も銭三百五、六十文ですんだし、お客たる大名たちからの注文も殺到したので、自身一人の肩で担いで来るだけでは、はかがゆかなくなり、遂に工夫して 一荷四斗(二斗入り桶二つ)の酒を一樽として、二樽を馬一駄として 数十駄づつ、馬で江戸へ運んできた。その理由で末代まで、問屋仲間で酒の値をきめるときには、十駄(二十樽)金何十両とする習慣になった。やがて、江戸における酒の需要がふえて、何十万樽を数えるようになったので、大きな船で運ばれるようになった。

酒小売値段変遷について『守貞謾稿』は、「慶安年中、東叡山塔頭の吉祥院の古帳面に 酒一升、四十文 とある。別掲引札(古報帖)は年号不詳。酒四十二銭がら百三十二銭まである。後考を俟つ。余(守貞)文化七年(一八一〇)の生まれ、幼年のころ大坂にて売る酒、極上一升の酒百六十四文であった。そのころ江戸では一升の値は二百文ないし二百四十八文であった。天保(一八三〇-一八四三)のころから値三百五十文、あるいは四百文になった。(下略)」 同じく『守貞謾稿』諸掲に 「江戸、文政(一八一八-一八二九)中、上酒一升二百四十八文ばかり、いま安政(一八五四-一八五九)に至り、一升三百四、五十文より、あるいは四百文なり。」(「江戸物価事典」 小野武雄編著)

目張紙(めばりがみ)

火入後、熱酒を入れた貯蔵容器が開放タンクの場合、蓋とタンクの間に隙(すき」)間ができるので、予めふのりを染み込ませた和紙で隙(すき)間を詰めて密封する.この紙を目張紙といい、断面が三角形の細い紐状のもの(芯子(しんこ)という)と3~4枚重ねた板状のものをいずれもふのりをつけて乾かして用意する.密閉タンクの場合も、マンホール、検尺口など通気の恐れのある個所に目張りをする蔵もある.(「改訂灘の酒」 灘酒研究会)

ドブロクとオマンズシ

先年、脳卒中で亡くなった父親は、意識が混濁して寝たきりの状態になってからも、酒の味だけはわかるらしく、栄養剤を溶かし込んだ牛乳を哺乳瓶で与えると、すぐさま吐き出し、酒だと、チュチュと音をさせて吸った。夏冬問わず、日本酒一本やりの酒好きだった。そういう親父(おやじ)のそばで、晩酌の相手などさせられていたから、正確には何歳ごろから酒を口にしたのか、分からない。が、自分の意志で呑み、酔うという感覚を知ったのは、中学二年のときだった。私が育った島根県の寒村では、煙草はともかく、酒に関しては未成年でも大目に見られる風潮があったから、それに乗じて、そろそろ鼻ヒゲなど目立つようになったその年の秋、中間試験が終わった晩に、仲間五人が集まってドブロクを呑んだ。村のよろず屋で、竹輪とオマンズシ(イワシの腹にオカラと山椒の実を入れたもの)と、ゴールデンバット一箱を買い、仲間の家の、納屋の二階の物置部屋へ、カンテラを持ち込んで車座になった。ドブロクは誰がどこから持ってきたのか、記憶にない。恐らく、仲間の一人が家からくすねてきたのだろう。竹輪をかじり、オマンズシを頬張(ほおば)りながら、五人は一つきりの湯呑み茶碗を順ぐりに回して、ドブロクを呑んだ。渋いような、酸っぱいような白濁した液体を、みんなはいっぱし、大人ぶった顔付きで口に運んだ。「トシミ(私の本名)とこは、父(と)っつぁんが酒呑みだけに、われも強いはずでや」「そがあだい。呑め呑め」仲間に煽(おだ)てられ、私はいい気になって、次々とあおった。甘酒の出来そこないのようで、うまいとは思わなかったが、呑めばいくらでも呑めた。そのうち、尿意を催して、立ち上がったとたん、天井へ頭を打ちつけた。それが利いたのか、アルコールのせいか、急に目の前がくらみ、カンテラに浮かぶ仲間の顔が分からなくなった。ここでするけに、と、転がったまま喚くのを、引き止められ、片隅にしまってあった火鉢を当てがわれたのを、覚えてゐる。その後、何日かして、「トシミは、もう、生えとるだで」と、言いふらされて、恥ずかしい思いをした。(「ドブロクとオマンズシ」 難波利三)

子どもの急性アルコール中毒

急性アルコール中毒がなぜ若い人に起こりやすいのかという理由は、次のように考えられます。①子どもはアルコールの代謝酵素が未完成で、吸収されたアルコールの濃度が急激に高まること。②飲酒経験のない人は、アルコールの代謝酵素の働きが悪く(活性が低く)、また中枢神経のアルコールへの感受性が高いので、中枢神経がすぐにマヒすること。③子どもは自分が飲めるタイプなのか、フラッシャーなのか知らないことが多く、飲めないタイプなのに大量に飲んでしまうこと。④集団場面での飲酒において急性アルコール中毒は発生しやすく、子どもは集団場面で、調子に乗って大量に飲むことが多いこと。⑤イッキ飲みは、集団によるいじめ的要素が大いにあり、飲めない子に無理強いして飲ませること。 このように理由をあげていくと、急性アルコール中毒が増加している理由は、子どもの飲酒が増加していること、世の中に安いアルコールがあふれていること、子どもの飲酒を抑制する力が何もないこと、子供同士の殺伐とした関係などの現代の問題が、集中的に現れていることがわかります。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)

蛇の肝

そしてその中で、特に香港で一番人気の二日酔い用食材だといわれているのが、ここでも登場、蛇の肝である。これを乾燥させたものを、お酒を飲む前、あるいは飲んでいる最中に、パクパクとやる。こうすると、翌朝頭痛がしたり吐き気が襲ってきたりすることがまったくなくなるのだとか。ちなみにこれは、ホメオパシー(同種療法)という考え方に基づくものあり、例えば目が悪ければ、何か動物の目を食べて、その目の病気を治す。心臓が悪ければ心臓を、胃が悪ければ胃を、といった感じで、自分の悪いところを食材として取り入れて食べれば病気にいい影響を与えることができる、という考え方が、伝統的な東洋医学には基本的なスタンスとして存在しているのだ。(「二日酔いの特効薬のウソ、ホント。」 中山健児監修)

足一本丸ごとタコ焼き 秋田屋(浜松町)

大門(浜松町)にある「秋田屋」。大通りに面したこの店は、通りかかるたびに店内はもとより、店外に置かれた立ち飲みテーブルにまで大勢のお客さんがあふれ返るようにして飲んでいます。そんな「秋田屋」の開店時刻は、午後三時半。その時刻に着くように向かったのに、地下鉄の出口を出るのに手間取ってしまい、店に着いたのは開店の五分後。たった五分しか経っていないのに、入口左の直線カウンター席はすでに一番手前側一席分しか空いていない状態で、右手に並ぶテーブル席もすでに半分くらいお客が入っています。そうかぁ。この店も開店と同時にこんなに埋まっちゃうんですね。ひとつだけ空いているカウンター席に座り、ビール(キリンラガー大ビン、五五〇円)をもらって、名物・たたき(肉だんご、二二〇円)を注文します。(「ひとり呑み」 浜田信郎) 港区浜松町2-1-2

狂歌才蔵集

一朱楽菅江(あけらくわんかう)

11二土器(かはらけ)の三土性(つちしやう)ならば屠蘇の酒四ひとつは過せやまとだましゐ

11 一- 山崎氏、名は景貫。寛政十年(一七九八)没、六十一歳。幕臣で和歌を能くし、狂歌・雑俳・川柳・洒落本と、殆ど南畝と共に天明調の騎手として活躍した。- 二 素焼きの器。儀式に土器を用いるのは神道の風俗。 三 かわらけが土製であることと五行の土性を掛ける。 四 一杯位は飲み過ごしてもよかろう。

一千里亭白駒(せんりていはくく)

14きのふまでふりむきもせぬ餅なれどけさは上戸もいはふ二はがため

14一- 牡丹花松柏。宗祇門の連歌師として著名。大永七年(一五二七)没、八十五歳。騎牛の肖像に描かれること多く、花・香・酒を愛した風柳生活を「三愛記」と題して書いたものが有名。 二- ▽下戸は餅好きが通念。(「狂歌才蔵集」 中野三敏校注)

友人会宿 友達が集つて泊る-

滌蕩(デキタウ)ス千古ノ愁 千古の愁を洗い流さんと

留連ス百壺ノ飲。 百壺の酒を飲みつづける。

良宵 清談ニ宜シク 宵も良し話もはずんで

皓月 未ダ寝(イヌ)ル能ハズ。 白い月に まだ寝るのが惜しい。

酔ヒ来ツテ空山ニ臥スレバ 酔ひが廻はつて人気なき山中の臥すれば

天地ハ即チ衾枕。 天地は そのまゝ夜着と枕だ。

○千古ノ愁 永く積り積つた憂鬱。万古愁などとも云ふ。支那的誇張である。 ○留連 さまようて去るに忍びない有様。江戸時代の粋人はヰツヅケなどと訓じた。遊里の語である。(「中華飲酒詩選」 青木正児) 李太白の詩です。

裏通り

概して言えば、渋い呑み屋を探すときは裏通りを目指せばよい。車の交通量が少ない道は開発が少し遅れていることが多く、したがって比較的古く、小ぢんまりした店が残っている可能性が高い。とくに歴史を感じさせるような店を探すなら、表通りよりも裏通りの方が見つかりやすいのは間違いない。もちろん例外はある。たとえば、北千住のように宿場(しゆくば)町から発展した場所だと、昔は旅籠(はたご)や茶店などが並んでいた街道に、いまだにいい赤提灯が見られる。門前仲町にも同じことが言えるが、最近は主要街道である永代(えいたい)通り沿いにチェーン店が急増していて、裏通りに個人経営の店が密集していることは変わりない。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

長酔

わりなくも

まどふにまどへ

花の散るに

春寒からずや

人の泣く

我れとどめあへず

恋はそれ

顧みるに栄(は)え

名はそれ

仰ぐに燃ゆ

追懐(おもひで)なくば

恋今苦(にが)し

希望(のぞみ)なくば

名は昨日(きのふ)に朽ちぬ

世に酔ふもの

世に活(い)きざらんや

君何を疑はん

ここに二人恋ふ

つよくつよく

泣くに王者(おうしや)も憚(はばか)らず

襟は冷(つめた)きも

色紫なり

病む子を責むな

痩せて酒嘲(あざけ)る(「紫」 与謝野寛)

自然災害

さて、十一年前のことになりますけれども、あの阪神淡路大震災がありました。皆さんの中にも、被災された方がいらっしゃると思います。特に、灘五郷と言われる西宮から神戸にわたる地域は、甚大な被害を蒙りました。この地域では残念なことに、工場・酒蔵の全半壊、設備の損壊、木造の工場・蔵は、ほぼ全壊、被害総額は約千百二十三億円に及びました。それは、思い起こしたくない話なのですが、その地震を蒙った時、冒頭でお話しさせていただいたように、四百五十六年の歴史って何だろうな、と思ったのです。私は、そんなに歴史・伝統が重荷になるタイプではなかったのですが、ただこの時はさすがに、長い歴史の中でもこういう自然災害を乗り越えて今というものがあるのかなあ、とつくづくと思ったものです。そういう意味で、困難に直面したことによって、逆に自然に対する畏敬の念と、長く続いてきた歴史の重みというものを感じました。いくら商売が上手くいっていても、自然災害に負けてしまうこともあるわけで、そういうものを乗り越えて今までやらせていただいていることを、改めて感謝しないといけないと思ったわけです。(「不易流行の革新経営をめざす!」 小西酒造株式会社代表取締役社長

小西新太郎)

酒食は人の好む物

酒食(しゆしょく)は人の好む物なれば、人辞退してふせげども、しいて飲ませくらわしむることは、世のならいなり。是れ人の真実に酒食を好むことをしればなり。

<解釈>酒食は人が好む物だから、さされた人が断っても、無理強いして飲ませるのは世の中のならいである。これは本当は人が酒食が好きなことを知っているからである。

<出典>江戸、貝殻益軒(かいばらえきけん)(名は篤信(あつのぶ)、字(あざな)は子誠(しせい)、益軒は号 一六三〇-一七一四)『大和俗訓(やまとぞっくん)』巻之七(「食の名言辞典」 平野・田中・服部・森谷編)

デカダンス

陶淵明は酒好きで知られた人で、辞世の試作にも、自分はこの世で何も思い残すことはないが、ただもう少し酒を飲み足りなかったことが、唯一つの心残りだ、という意味の詩を残したくらいの人であります。中国には飲酒の詩がたくさんありますが、いずれも深刻な虚無感かそれでなければ無常観が底を流れているように思われます。日本でも有名な大伴旅人の唄など典型的といえましょう。オマル・ハイヤームのルバイヤットに出てくる酒の歌など、とかく酒の詩歌はその数の多いことでも、質のよいことでも、東洋がすぐれているのも、何かインド思想に根ざすものがあるのではないでしょうか。酒はしょせん寂しい人、悲しい人のためのものであるようです。「酒はやけ酒」などというのもたしかにその一面かもしれません。引き合いに出しては、少しおそれがありますが、かつて私の詠んだ、 うるはしきいのちいきなむとおもふかな またあひがたきこれのよにして という歌をみた友人に、すごいデカダンスだなあといわれて、ギクリとしたことなども思い出されます。(「酔話の魔力」 坂口謹一郎)

秋風起りて蟹を思ふ

秋風がさやさや街をわたる頃になると、江南の喰いしん坊達は何よりも先づ蟹を思ふ。愈々蟹が市に上れば待ち兼ねたやうに、どこの酒家にも「右手に酒杯を持ち左手に蟹螯(かに)を持つ」今様畢卓(ひつたく)の居並ぶ風景を見る。その頃上海に遊ぶ人は、酒家の店頭に沢山の蟹が金網を伝つて上下する様を見るであらう。江南一帯殆ど此の無腸公子(かに)を産せざる処はなく、蘇州の羊腸蟹、常熟の金爪蟹は最も珍重せられるが、この種の蟹の名称は頗る多く、とても覚へきれない程である。蟹諺に「九月団臍、十月尖」といふのは、雌は九月が最も旨く、雄は十月が最も旨いといふ意味であつて、古人も蟹にうつつを脱(ぬ)かした人が相当多かつたのであらう。雌は腹甲が丸いから団臍と謂ひ、雄のは尖つて居るから尖と謂ふ。食単に「酔蝦(ツイシア)」を載せて「酔蟹(ツイシエ)」を無視したの片手落ではあるまいか、酔蟹は年中どこの食品店にもあり、且つ小菜として多くの狂嗜者さへある。その製法は、先づ小蟹の腹部に塩を摺り込み、脚を藁(わら)で括つて、酒若しくは酒と醤油の合せた液中に活きながら漬け込む。随分残酷な方法であるから、君子ならずとも現状を看ては惻隠の情を催すに違ひない。(「飲食雑記」 山田政平)

自賛(自贊) 一休宗純(いつきゆうそうじゆん)

風狂(フウキヤウ)ノ狂客 狂風ヲ起シ 風狂狂客起狂風

来往ス婬坊(インバウ) 酒肆(シユシ)ノ中 来往婬坊酒肆中

具眼ノ「衤内」僧(ナフソウ) 誰ゾ一拶(イツサツ)スルハ 具眼「衤内」僧誰一拶

南ヲ画シ北ヲ画シ東西ヲ画ス 畫南畫北畫東西

もの狂いの風流僧が、狂風を起し、女郎屋と酒屋とのあいだを徘徊(はいかい)している。見識めかした禅坊主が来て、問答を仕掛けてきたが、そんなことに答えられるものか。東か西か方角もないのに、わしは自分で決めて行くだけのこと。これが一休の面目の真骨頂(しんこつちよう)と言うべきか。(狂雲集)(「古典詞華集」 山本健吉)

犬

居酒屋を経営している男がびっくりするほど大きな犬をつれて、家へ戻ってくる。それを見て、そんな犬をどこからつれてきたのかと、女房がたずねる。男は事の次第を話して聞かせる。「今日、おれたちの店の権利を延長してもらおうと思って、伯爵のところへ行ったんだ。すると、伯爵はべろんべろんに酔っぱらっていて、おれにこう言うんだ、もしこの犬にヘブライ語が話せるようにしたら、権利金はただにしてやる、だが、それができないなら-この場でおまえを撃ち殺す。そんなわけで、おれはとっさに考えたんだ、もうどうしようもないと。そこで、やっと、その犬を五年間預からせてください、その間にだんだんしゃべれるようにしてみましょう、ということで話をまとめてきたんだ。」女房は嘆きはじめる。「なんてことをしたの。気でも狂ったんじゃないの。五年間で何とかできると思ってるの。この犬がしゃべれるようになる前に、あんたがわんわん吠えはじめるわよ。」「まあ、落ちついてくれ」と、男は言う、「五年の間には、三つのことのどれかが起こることだろう、まず、この犬がくたばる、でなければ、伯爵が死ぬ、でなければ、おれがこの世におさらばする。」(「ユダヤの笑話と格言」 ザルチア・ラントマン編 三浦靱郎訳)

甘党

酒は酢の物の如[ごと]き類とよく調和して、菓子や団子と調和しにくい事は一般に知つてゐる所である。南瓜[かぼちや]、薩摩[さつま]芋、胡蘿蔔[にんじん]などは野菜中の最も甘味多き者であるので酒とは調和しにくいのであらう。酒飲みでも一旦[たん]酒を廃すると汁[しる]粉党に変る事がある。して見ると女は酒を飲まぬが為に南瓜などを好むのに違ひない。(病牀六尺)(「飲食事辞典」 白石大二) 「病牀六尺」は正岡子規の著書です。

燗と冷や

ところで最近は、燗にこだわる人が少なくなってきた。冷蔵庫の普及で日本酒を冷やして飲むことが長く続き、これまでの習慣にとらわれずに日本酒とつきあう人が増えてきたためである。かつて日本酒には、「燗上がり」のする酒(燗をすることにより酒が良く感じられる)と、「燗下がり」のする酒(燗をすることにより酒が不味に感じられる)とがあるといわれていたが、今日のように高い精米歩合と低温発酵で造った酒は、燗の有無にかかわらず常に安定した香味を発揮できるので、従来のようにそう燗にこだわる必要はない。むしろ吟醸酒のように上品な味と高い芳香を持った酒は、冷やしてすばらしい酒なのである。冷やでも燗でも、好みによって自由に日本酒とつき合って、そのすばらしさにふれてほしいものである。(「日本酒の世界」 小泉武夫)

酒のなる木

金のなる木があれば、いちばんいいのだが、さすがにこれは実在しない。しかし、酒飲みからすれば、金のなる木も同然の"酒のなる木"はほんとうにある。それは、アフリカ中部、ハシ川の流域に生育する「シロ」という木。この木の樹液は相当のアルコールをふくんでいて、集めて飲んでみると、味のほうもかなりいける。そこで、アフリカでは「ブララ酒」として市販されているという。「ブララ」とは、ハシ川流域の町の名だ。(「SAKE面白すぎる雑学知識」 博学こだわり倶楽部編)

仕事の分担

子産(しさん)が鄭の宰相のとき、簡公(かんこう)が子産にいった。「酒をのんでうまくなく、俎豆(そとう)(食事の器具)が大きくなく、鐘鼓竽瑟(しようこうしつ)(楽器)が鳴らぬのは、わしの罪だが、国が不安で民が治まらず、耕作や戦争に協力一致を欠くのは、お前の方の罪だ。お前にも仕事があるが、わしにも仕事がある。たがいにその仕事を守ろうではないか」子産は退出して、政務に励むこと五年。国には盗賊がいなくなり、路上のおとしものはだれも拾わず、道一杯になった桃やなつめもとる者がなく、錐のような小さなものを落として、三日たって行って見ても見付けることができるほどになった。こうして三年たって、民には飢えるものがいなくなった。 (外儲説左上)(「古代寓話文学集 韓非子篇」 高田淳訳)

△製灰(はいのせい)

豊後灰(ぶんごはい)四二壱斗に本石灰(ほんいしばい)四升五合入れよくもみぬき、壺へ入れ、さて、はじめふるいたる灰粕(はいかす)にて、たれ水(みず)をこしらえ、すまし灰のしめりにもちゆ。尤(もつとも)口伝あり。

△なおし灰

本石灰壱斗に豊後灰四升、鍋にていりてしめりを加え用ゆ。囲酒(かこいさけ)にひをいるるは入梅(つゆ)の前をよしとす。

四二 豊後灰 今の大分県地方は江戸時代以前は炭焼で各地に出稼する者が多く、、木炭を焼く際に出る木灰も多く生産されて染物の灰汁用、肥料用として船で瀬戸内海経由で積出された。これを国の名で呼んだので、必ずしも豊後産でないものもあったろう。(「日本山海名産図会」 木村孔恭 千葉徳爾註解)

しゅ-ぎょう[修業]

(名)①学問や技術・武芸などを練り磨くこと。②仏法を修め善行を積むこと。

樽の中で修業しているウイスキー 吉川一郎

じゅん[順]

(名)①順位。順序。②順番

杯の順日本の祝いごと 増井不二也

ジョーク

(名)冗談。しゃれ。

ジョークだよ友もお酒も赦しあう 山倉洋子(「川柳表現辞典」 田口麦彦編著)

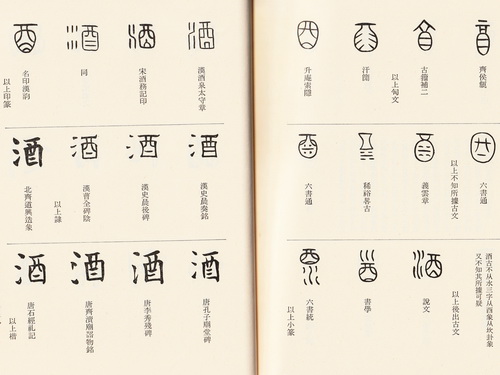

露伴全集にある、幸田露伴が集めた酒の字の一部です。(「幸田露伴全集第40巻」)

ルバイ第三十九

盃より投げて地(つち)に吸はす

一雫(ひとしずく)だに、浸(し)み入りて、

遙か下、遠き昔、其処(そこ)に隠れし

或る眼(まなこ)の悩みの火をば消さぬは有らじ

[略義]酒は、現に地上に生きて居る我々の胸中に在る悩みの火を消すだけでは無い。我々が地上に濺(そそ)ぐ酒は、其の一滴たりとも、地中に浸(し)み入って、昔、しかも、土中深く、埋(うず)められた祖先の、今だに浮ばれぬ魂の悩みの火を、消さないものは無い。

[通解]ライベイション(libation灌酒(かんしゆ) と云って、神に酒を供える時、これを地上に灌(そそ)ぐ習慣が有るが、此の習慣にも、此のルバイに歌われて居る所の意味の含みが、満更(まんざら)、無いとは云えない。何となれば、死者の霊と神とは、密接な関係が有るから。此のルバイは”some

Eye”「目」と云っている所が面白い。安らかに眠って居る事が出来ないから、目を開いて居るのだ。

米だけの酒

その日本酒造組合中央会はまたぞろ手前勝手なことをやろうとしてきています。皆さんももうご承知だと思いますが、先だって日本酒造組合中央会から各組合員と申しますか、各蔵元に通達が廻りまして、それを見た心ある蔵元は「何じゃこれ」と思ったようでございます。今日のお話のタイトルにもあります「純米酒要件の見直し」というのがその通達なのですが、その内容はといいますと、①純米酒の要件として「精米歩合七〇%」とあるが、その制限を撤廃する ②精米歩合の表示は義務付けることとするが、その表示については一〇%の幅による表示も可能とする。例六〇%~七〇% ③本醸造酒についても純米酒と同様の表示要件とする といったものです。これを見てまず感じたことは、「あっ、大手の『米だけの酒』を純米酒として売りたいのだな」ということです。-

まっ、このことに関しては後で確認したところによれば、「屑米、破砕米、米粉」を使用した場合は「純米、米だけの酒」などという表示は出来ないのだそうで少し安心したのですが…。-

しかし、これらの屑米、破砕米、米粉を使用した場合、原料表示として「米、米麹」がOKなんだそうです。オイ、オイの世界です。今まで、表示に「原料:米、米麹」とあったら純米酒だよと教えられてきた消費者が、これから原材料表示を見て、屑米や米糠利用のお酒でも純米酒と誤解することが目に見えていますよね。「わかりにくさ」是正のはずが、余計迷ってしまうではないでしょうか。(「ツウになるための日本酒毒本」 高瀬斉)

介入を成功させるには

まず、きっかけはだいたい近親者からの相談である。ひとりでやって来て「主人のことがとても心配なのです。けじめなく飲むようになりました。初めて私を殴ったのです」というような話をする。カウンセラーは問題の人物の生活に関わる主な人たちに事情を説明し、介入に参加してもらいなさい、と相談者に話す。参加者は事前に説明書を読み、カウンセラーからこの方法について精しく説明指導を受ける。さらに各自が、当人から受けたむごい仕打ちや困惑した最近の体験を三例挙げ、その日付け、時間、そして印象を書いてくるよう指示が与えられる。その後、皆がそのメモを持ち寄って話し合うのだが、介入のために自分たちのしていること、その意味と理由を全員が確実に理解するまで、何度も会合を開く。介入の会には、本人が出席するので、一同は緊張する。各参加者は、問題の当人が自分についてどう考えているのか、引き出そうと真剣である。そのために、前もって冷静な状態でメモを書いてもらう。こうすれば忘れない。時には緊張のあまり的確な応答ができない人がいるが、書いているうちに、その人はアルコール症者との苦い実体験を再確認するとともに、当人の振る舞いがアルコールによるのだということを納得して会に臨める。それがすべり出しで、家族の心は癒やされはじめる。だが家族が受けた傷の手当ては後回し。介入の最中に傷を開いたまま放置してはならない。家族の一人一人もこれに参加しながら、さらに自分で治す方法を探っていかなければならない。家族の全員が、アルコール症者の生活のかぎを握る人とされる。ただ座っているだけの五歳の子供でも、アルコール症者の生活を構成している存在であり、それを示す権利がある。雇い主なり上司の参加も、非常に重要である。呼ぶのをためらう人もいるが、本人の言い分はともかく、雇い主は社員に飲酒問題があることを知っている一人だからだ。聖職者が本人にとって重要な関わりをもっているなら、当然その人にも加わってもらう。親友は、まさに適任者である。酒飲みであってもよい。アルコール症者でも、自分が見えなくても他人は見えるもの。介入の妨げになる恐れのある人がグループにいれば、カウンセラーは理由を説明し、参加を控えさせる。酒のせいの振る舞いにすっかり腹を立てているような人は、むろん加われない。この判断は、カウンセラーの大切な役目の一つである。というのも、アルコール症者は非常に敏感で、その場の雰囲気を直ぐかぎ分ける。敵意を排し、愛情のこもった温かい雰囲気で迎えてやらなければならない。家族側が怒っていれば、カウンセラーが説いて会合を開けるムードづくりをする。介入が成功しなかった場合、つまり愛情をもって助けたい一心で接しても、当人が治療を拒んだ場合、参加者はこの先どうするつもりでいるかを、その場ではっきりと話す必要がある。ときには一時的な別居という深刻な提案も出てくる。相手は家や職場を離れ、飲んだくれて事故を起こし、命を落としかねない。いささか厳しい話だが、それでも介入には効果がある。介入のおかげで断酒している人も多い。ただし、この会を本人の家で開いてはいけない。陣地内では気楽になりすぎる。本人を治療センターに呼べる見込みがなければ、掛りつけの医者のところなど、双方にとって中立的な場所を選ぶのがよい。会合場所は、前もって打ち合わせ会でセラピストと相談し、決めておく。そして日時を決め、リハーサルを行なう。それには各自が用意した体験メモを使う。そして当人を本番に連れてくる。その前に、治療を受けさせる病院に予約しておき、入院のための荷造りもすませる。家に帰るすきを患者に与えてはいけない。また勤務先の上司に事情を説明して、同僚に仕事を代行してもらえるよう承諾を得ておく。これで準備は整い、当人に残された余地はぐっと狭まった。上司は彼を呼んで「よし、あの件のことは忘れろ、後を引き受ける人間を見つけてあるから」と言う。当人にしてみれば、愉快なお達しではないのだが、この際、いたしかたない。いよいよ介入の会が開かれる。問題の人、ビルが入ってくる。まず彼に言葉をかけるのはカウンセラー。「私たちが今日ここに集まったのは、皆あなたに話を聞いてもらいたいからです。皆が話し終わった後、あなたも質問していいのですが、相手の話を中断しないで、終わるのを待ってください。協力してくださいね」と釘を刺す。話の腰を折ろうとすれば、カウンセラーが注意する。「約束どおり、どんな正当な理由があっても、いらいらしても、全員の話が終わってから発言してください。話し合いはそれからです」前もって定められた順序で、一人一人がアルコール症者への愛情と心遣いをこめて本人との体験を話す。当人は「それで私にどうしてほしいのだ」と、たびたび食ってかかるだろう。このときカウンセラーは「私たちはあなたに〇○病院に三、四週間入院してほしいのです」と答える。承諾すれば、望みが達せられたも同然、介入は終わる。(「アルコール依存症」 デニス・ホーリー)

ちよき[猪牙]

舳の尖った快速の小舟で遊所通い専用、俗に薬研とも勘当舟などともいい、柳橋にこの船宿があつた。柳橋から山谷堀まで片道百四十八文で急ぎは百文増し。もと生魚の運送-長吉舟から思いついたもの。長吉舟を略してチヨキといつたので、船の形が猪の牙に似ているところから猪牙舟とこじつけたのだという。船宿を猪牙が大川へ出て、左に蔵屋敷の首尾松を見て行くのは吉原、右手に浜松河岸松浦家下屋敷の椎の木を見て行くのは深川櫓下へ向かうものである。-

⑫立たぬ約束で生酔を猪牙に乗せ (樽一八)(「古川柳辞典」 14世根岸川柳)

東西の味かげん

今世三都共ニ士民奢侈(しやし)ヲ旨(むね)トシ特ニ食類ニ至リテハ衣服等ト異ニシテ貴賤貧福ノ差別ナキガ如(ごと)シ。而(しかし)テ三都自ラ異ナル所アリ。京坂ハ美食ト雖(いえど)モ鰹節ノ煮ダシニシテ是(これ)ニ諸白(もろはく)酒ヲ加ヘ醤油ノ塩味ヲ加減スル也。故ニ淡薄ノ中ニ其(その)物ノ味アリテ是ヲ好(よし)トス。江戸ハ専ラ鰹節ダシニ味醂酒ヲ加ヘ或ハ砂糖ヲ以テ代レ之(これにかう)。醤油ヲ以テ塩味ヲ付ル也。故ニ口ニ甘ク甞カシト雖モ其物ノ味ヲ損スニ似タリ。然レトモ従来ノ習風トナリ今ハ味リン或ハサトウノ味ヲ加ヘザルヲ好マズ、必ラズ用レ之テ京坂ノ食類更ニ美ナラズト云。又京坂ノ人ハ江戸ニテ甘味ヲ用フヲ、タルシト云テ忌レ之テ美食トセズ。各互己レガ馴タルヲ善トシ、馴ザルヲ不善トスル而已(のみ)。 喜田川守貞『守貞謾稿』

さすがに上方人だけあって、上方料理の特質について、喜田川季壮守貞の解説は詳細である。しかし、上方の昆布出汁(だし)の利用について、一言も触れていないのはどうしたわけだろう。すでに『料理物語』(寛永二〇年・一六四三刊)にも、精進出汁の材料として、「干瓢、昆布、干蓼、干蕪、干大根」などが挙げられており、使用量において昆布が群を抜き、守貞も熟知しているはずなのに、片手落ちである。(「料理名言事典」 平野雅章編)

白鷹

白鷹の創業は文久二年(一八六二)で、明治元年の七年前です。初代の辰馬悦蔵以来、一貫して一流主義を通してきているところに脱帽すべき企業姿勢を発見できます。こういう話があります。品質をよくするために、手間がかかっても生酛(きもと)の一種であるすり酛方式を採用していること。しかも、創業以来の仕来たりとして、四斗だるに酒を詰める時、水でたるを洗わずに、白鷹の酒で洗っていたというのです。普通、水でたるを洗うと、終わりの徳利ニ、三十本は、酒の質が悪くなるようですが、白鷹に関しては、そんなことがありませんでした。酒で洗ったからだというのです。したがって、灘の代表銘柄が二円前後の時は、三円三十銭くらいしていたといいます。こういう酒に対する神経の使い方は、よい米を作るための農家への資金援助という行為にも表れましたし、たるの材料の杉にも、最高の部分を選んで出荷したのです。戦中、戦後、他の蔵元がある意味で酒質を犠牲にしたり、桶買いで、販売量を拡大した折りも、ここだけは頑固に品質を守り続けてきた、といいます。大正十三年六月、宮内省から伊勢神宮のご料酒の指名を受けて以来、今日でも毎朝神前に備えられているのです。もちろん、自醸酒100%は今でも守っていますので、大手の蔵からは、出荷量で随分遅れをとり、現在、出荷量50位以内には入っていません。知名人のファンは、昔から多いのですが、関西では、あまり強くなく、東京のほうで人気のある酒だと聞いていますが、自醸酒100%を守るために、問屋の要求に応えられずに、大阪を中心とする市場を失ったのだということです。しかし「桃李ものをいわず、下おのずから蹊を成す」を社訓として、頑として節をまげない姿勢は、敬服に値しますし、一方、昨年秋には、夙川右岸に「辰馬考古資料館」をオープンするなど(明治の異色画家富岡鉄斎とも、往来があったという)酒造りだけでなく、広く一流の物を人々に還元しようとする気風は、特筆したいところです。(「灘の酒」 中尾進彦) 昭和56年の出版です。

南米では受けると思う-アルゼンチンの男性

はじめに熟成酒を傾けて、「とっても旨い酒だね」と表情をゆるませ、「これが日本酒ねえ」と感慨深げなのだ。これまでは吟醸酒、熟成酒の順でテイスティングしてもらっていたのを、ここでは逆にやってみた。次に吟醸酒を飲んで、「おやっ、これはまた違うね。これも日本の酒?へーえ、驚きの味覚だ」と言葉を添えた。このブースのファイサール社は農業、畜産の企業だが、中でもキジは年間に数千羽を飼育しているとか。「うちのキジ料理にも合う味だよ、この二つのタイプの酒はどちらも好きだね。こういう酒は南米での受けはいいんじゃないの?チリやブラジルなんかでもどんどん広がると思うよ」と、同社専務のフェデリーコ・ステペルリンクさんは自信をもって推薦してくれた。今回のインタビューで最もうれしかったコメントである。なにしろはじめて口にした日本酒に対して、「わが地元の南米では受けるのではないか」というのがいいではないか。他所ではなく「地元でこそ受ける」というのがあちこちにひろがればいいのである。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎)

坂口記念館

上越市頸城区に建つ坂口記念館は、同地出身の坂口謹一郎博士の功績をたたえ、頸城杜氏の酒造り文化を今に伝える施設である。正式名称は「香り高き樂縫庵(らくほうあん)と酒づくりの里 坂口記念館」。旧頸城村の大肝煎(おおきもいり)(庄屋・名主とも呼ばれる村の長)であった坂口家の堂々たる旧家の雰囲気を漂わせる「樂縫庵」には、坂口博士が好んだ囲炉裏(いろり)のある書斎が再現され座敷で清酒の試飲ができる。敷地内は、蔵人や地元文化人との交流の場として使われた「留春亭(りゆうしゆんてい)」や、百種類もの雪椿が植えられた「雪椿園」がある。坂口博士の業績を展示品やビデオ映像によって紹介する「酒杜(さかも)り館」には、博士が受賞した勲章や直筆の講義ノート、折に触れて詠んだ歌の数々と愛用の筆、硯(すずり)、落款(らつかん)などが展示されている。また、同館では、蔵人が酒造りの工程で歌った「酒造り唄」の保存・継承を目的に、かつての酒造り道具が多数展示され、酒造り道具を使った酒造り唄の実演が行われている。(「新潟清酒達人検定」 新潟清酒達人検定協会)

増税

酒税法に大きな変更が加えられたのは日清戦争後の一八九六年(明治二九)のことである。日清戦争には勝利し、賠償金も得られたものの、いわゆる「三国干渉」があり、政府は「臥薪嘗胆」のスローガンのもと、対ロシア戦を想定して軍備拡張を進めようとしていた。そしてその有力な財源として増税が計画され、酒はとくにねらい打ちの対象となった消費財であった。こうして一八九六年に酒造税法が制定された。この税制一つの特徴は、従来の免許税が廃止され、造石税一本となったことである。同時に税率は大幅に増税となった。さらに重要なことは、図10に示した通り、日露戦争、第一次大戦期まで、酒税は度々引き上げられた。増税のテンポという点では歴史上、最も早いものであった。また、一九〇一年(明治三四)には、麦酒税が初めて導入された。こうして、一八九九から一九〇三年には、酒税が地租を抜き、国税のトップとなった。なぜこの時代に酒に対する大増税が可能となったのか。当時の政策論争でも様々な議論がなされているが、酒税引き上げ論者の主張は次のようなものであった。(1)酒は奢侈品、嗜好品であり、一般消費者に苦痛を与えるところ少ない。(2)酒税は間接税ゆえ、消費者に転嫁され、酒造業者に負担を与えない。(3)速やかに多額の税収を期待できる。徴税コストが安い。(4)国民衛生上、課税によって酒消費を抑えることは望ましい。(5)奢侈品といえども、国民多数が消費する財であり、税負担が偏することはない。(6)消費に対する税で、資本蓄積を妨げるところ少ない。(「酒と経済」 宮本又郎)

(七)むら田