酒の飲みくらべ 一茶の酒句 はなゆ【花柚】 彦助・明日葉・まるい 漱石の酒句(5) 好気型こうじ菌 ちろり酒 花柳かづらに折りし梅の花 御題「祭」 阿佐ヶ谷界隈 のんべ(飲兵衛) じゃこご飯 下戸の屁理屈 ずっと馬鹿でいなよ 課長 人参党 あい子さん 魔術用の酒 〇生姜酒十一 童蒙酒造記解題 酒造るに吉日・凶日の事 せんべろ作法 第七 飲酒を慎む にようぼう[女房] 470方法は簡単 和平どん ざんぐり ベロベロの神様 和らぎ水 当世こうた揃 しめサバ 酒漬けに水も尽く 古今夷曲集 ご下賜の盃 えうてうとたをやかにして茶椀酒 両国「ほそ川」 お酒飲んで芸者上げると ベトンベトン 酒の専売制度 きゅうりもみの粕和え ある人の断酒満願の日に 七、酒の肴としての肉料理 樽酒 あぶないチャンポン 食味文化人 あかねいろ マキノ親父 子どもはどんな理由でお酒を飲むのか うわさ話は美味しい肴 焼酎麹 吟醸古酒の発見 防衛大学校の酒 新政、秀よし、日の丸 飲酒楽 会津娘 飲中八仙 とんぶり 大吟造り 文党根岸派 千鳥 玉子酒の味 嫌酒薬 清酒・李白 絶景と言うは樽肴ありてこそ 明智日向守 四毒(1) 吉原小歌鹿の子 玉子盃、熊がへ、武蔵野、吹よせ 御酒御酒御酒 少し甘めの酒を 美人酒、妖艶な美女 <割烹> 台所から裏まで タイの加減酢かけ 酒屋へ走る 戦国(楚) BC二三九 人の顔色を見ない 一品料理屋 西荻窪「鞍馬」 魚屋宗五郎 暑気払い 杜甫の酒 三田佳子 田崎早雲 私の洋酒ノート 大酒大酔の悪しきといふ事 [酒麯魚] 酒の唄 鹿狩の樽酒 下野家令 「やってくる」もの 県外出荷用銘柄 ワンカップのウオッカ 絶対味覚 蒸留酒製造法の伝播経路 初午生酔 粗相コール 酒茶会 新婚当時の梶原 「もろはく」を楽しむ お酒で元気をつける フキノトウ味噌焼き 愛と誇り 千紅万紫(2) 酒病偶作 江村杜氏 宝暦以前 「段平」 追剥ぎ 酒屋の秋刀魚の胴抜き 469無茶いうな 酒諺集 ぬかしながらの ニューカヤバ 天竺酒濫觴之事 吟醸香はなぜ果実香がするのか 塚田家覚書 紀文が涼の酒盃 魔法つかい 酒を飲んで絶対に乱れない女 花より団子 二日酔 ふぐ刺しと鍋 某月某日 はまぐりの潮汁 のんだくれ(飲んだくれ) 阿佐ヶ谷会 ジャワの日本酒 ある程度飲んでやめておく 畠中頼母(銅脈先生)(2) 初代川柳の酒句(10) 世代別消費 蓴菜(じゅんさい) ○酒好 洗米 漱石の酒句(4) 「こだわりの店」の担当者 はなのまく【花の幕】 ぶどう いっとちゃん 土佐日記 大衆食堂 再び酒を飲み初め アジの焼きサンガ 果(くだ)物さかな 損だけど マルセウ本間商店 松ちゃん 周 BC一一〇〇頃 酒が語る日本史 がんもどき 中山千夏 梅酒(うめしゆ) 国民的勝利 一寸能い処あり 花岡技師 竜舌蘭の酒 秋刀魚 大根の酒粕煮 うたびと [かすづけ瓜の作り方] 山内容堂 ホームバー ガスライト・クラブ ずいぶん手が上がって 親の膳 ざぶん/どぼん/焼き鳥 塩っぱい肴 一八才で離脱症状 落書 至福の夜 後悔の朝 陣鍋 酒病偶作 千紅万紫 佐賀 九州にあって日本酒人気の地域 じゅん菜(じゅん菜、三杯酢) 466気はたしか 適正価格 酒痕狼藉旧衣裳 市川段平 銀盤 お燗番 呼び鈴 士道不覚悟 和朝酒濫觴之事 買い酒と牛の尾は につぽん[日本] パックキープ 十六夜月 残業 佐久の草笛 飲んべエ健康法 フツカヨイ 子孫制詞条目 燗 土屋文明の酒歌 立野信之 プラタナスの葉 フマール酸 のみすけ(飲み助) 薄くした酒 ねぎま鍋 置き忘れ事件 タケノコの刺し身 酒の統計 畠中頼母(銅脈先生) 二十献の饗宴 良い酒となる理由 その他のおすすめカクテル 初代川柳の酒句(9) 古米鑑別法 〇胡瓶 取材を申し込む瞬間 漱石の酒句(3) 34どぶろく祭 ラク酒 村酔 酢の物(キュウリ、シラス、大葉) 福島 人気銘柄が続々登場する元気ある県 神主のいない神社の神殿 正式の会の名称 よし寿司 酒席でしばしば粗暴な振る舞い 銀行振込みの請求書 五百万石 きき酒資格 465決死隊 フルメイ、マツリゴト 〇酒の肴に 酒を飲みながら 三つ割り 新酒(植物)(地理) 手堅く手堅く 風流狂歌盃報条 [瓜菜を糟(ぬか)づけする法] 煮物 すみつかり 昭和21年12月23日 師走の酒 酔いがさめて ホップの抗菌作用 両関 銘柄はナイショ ついてはここで 街裏 大黒図への賛 お母さま 雪の夜は熱燗と美女の匂い 酒の詩集 殷 BC一六〇〇 或る日の酒父像 嘉納治右衛門 宵の間に

酒の飲みくらべ

〇酒の飲みくらべ、昔よりあれど、慶安の頃、地黄坊樽次が底深と酒戦の事、『水鳥記』を記して世に聞えたり。樽次・底深は作名也。樽次は実名茨木春朔とて、江戸大塚に住めりしとかや。底深は『水鳥記』に、「大師河原に池上太郎左衛門底深」とあり。『洞房語園』に、「県升見といふ医師大師河原甚哲と酒戦の事」をいへり。甚哲はもし太郎左衛門入道しての名などにや。その酒戦に用ひし杯は、蜂と竜とを蒔絵にしたる大杯なり。さすのむといふ謎の絵也(文化十二年十月廿一日、千住宿中屋六右衛門といへるもの、六十の年賀に酒の飲みくらべしたり。其時諸方の詩歌を求めけるに、おのれも狂歌一首かきてやりぬ。七里の賑のみか飲ことは鯨にまさる人の酒もり)。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭) 長谷川外校訂

一茶の酒句

27盃(さかづき)に散れや糺(ただす)のとぶほたる (寛政句帖)

留別(りうべつ)

90とそ酌(くむ)もわらじ(ぢ)ながらの夜明(よあけ)哉 (さらば笠)

214掌に酒飯けぶる今朝の霜 (享和句帖)

236酒菰(さかごも)の戸口(とぐち)明りやみぞれふる (享和句帖)(「一茶俳句集」 丸山一彦校注)

はなゆ【花柚】

柚の花のこと料理の付合せに用ひられる。「江戸向の岡」に『柚の花は是酒中花の盛なり』とある。

酒中花も花柚も鉢の水すまし 盃洗の中に浮ぶ(「川柳大辞典」 大曲駒村)

彦助・明日葉・まるい

審査委員会(委員長は私、委員も私)を設け、議論が風発したが結論が出ない。「それでは…}ということで、今月行った店の中から3店を選んだ。まずは前のページでも触れた「彦助」-。この店、場所は遠いけど、何を食っても唸るのは、ご主人・後藤一郎さんのセンスとひたむきな努力のお陰である。これまであんこう鍋、トンカツ、牛タン…色んな料理を食べて来たが、何を食べても水準を遙かに越えている。こういう店は滅多にはない。そして、今回食べたのは、すき焼。あまりの旨さに溜息が出る。幸福感で身体が、心が満たされる。次に釣ったばかりの魚が食べられる「明日葉」-。釣りライター・柳葉魚としても活躍する柳良明さんが奥さんと二人で営む。柳さんは釣り歴五十数年。今でも時間の許す限り自分で釣りに行くが、顔なじみの船頭さんや河岸の特別ルートから鮮魚を仕入れる。この店、一匹丸々選んで、魚のすべての部分を色んな料理に作り分けるので、二~三人か、それ以上の人数で予約を入れるのが好ましい。そして最後に選んだのが、我々が居酒屋に求めるさまざまな要素を殆ど備えていると思う「まるい」-である。まずご主人のお客に対する対応が抜群、実に感嘆するほどの研究熱心で色んな料理を産み出す…数え上げればキリがないが、こんなに場所が悪いのに、毎晩満員盛況であることが、いい店である立派な証拠であろう。メインはモツ焼きだが、シロ、皮をとったタン、軟骨のホイル焼き…上げればキリがないが、美味しさの秘訣の一つがご主人、伊東明さんが元肉屋さんであったことだろう。あったかい酢飯で馬肉を握ったさくら寿司、仔牛のレバー刺し、馬肉のステーキ…もう食べたい料理のオン・パレード。というわけで1年間を費やして書き上げたこの「居酒屋日記」もなんとかかんとか完成した。さあて、今日は思いっきり食って、イヤッというほど呑むぞ。最後まで付き合っていただいた読者の皆さんみんなを連れて行きたいなあ。では「GOODBYE」で御座る。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇) 彦助(新羽)横浜市港北区大尾町2091、明日葉(表参道)港区南青山5-9-1、まるい(押上)墨田区業平3-1-1

漱石の酒句(5)

三河屋へひらりと這入る乙鳥(ツバメ)哉

呑口に乙鳥の糞も酒屋哉

十月二十日松根東洋城宛の手紙の中より 四区

酒少し徳利の底に夜寒哉

酒少し参りて寐たる夜寒哉

酔過ぎて新酒の色や虚子の顔(「漱石全集」)

好気型(こうきがた)こうじ菌(きん)

こうじ菌が単位時間当たりに消費する酵素量から育成型を好気型,中間型および嫌気型に分ける.ツァペック改変培地に培養した菌体100mgの単位時間当たり(30℃5日間)の酸素消費量が、60μl以上を好気型,20~60μlを中間型,20μl以下を嫌気型といい,QO2μl/100mg=60のように表示する.市販の種こうじ菌は一般に好気型または中間型に属する菌を適宜混合したものである.好気型の菌株を使用すると,こうじは造りやすく,栗香高く,アミラーゼ力は強い.他方,褐変物質のドーパの生成も多い傾向にあり,黒(くろ)かすの原因につながることがある.

嫌気型(けんきがた)こうじ菌(きん)

酸素消費量が少なく糖分の取込みは多いがエネルギー利用率が悪く,少量の菌体しか構成できない.その糖は嫌気的に分解して多くはアルコール発酵に向かうものと考えられている.この型のこうじ菌は繁殖が遅く酵素力が弱いため清酒用の種こうじ菌としては利用されていない.(「灘の酒用語集」 灘酒研究会)

ちろり酒

俗諺に「山の芋変じて鰻となる」というのがあるが、あるはずのないことが実際に起こることで、物がよく変わることの譬(たと)え。一方、昔、お坊さんは殺生戒のため、葷酒(くんしゆ)も魚・獣肉も食べることを許されなかった。そこでウナギを山の芋と称して、ひそかに寺内に取り寄せ、蒲焼きにして賞味したとも言う。古川柳にも、

山の芋鰻に化ける法事をし

とある。

自然薯の発掘談やちろり酒 小満ん(「にっぽん食物誌」 平野雅章) お寺での酒の隠語は般若湯です。

花柳かづらに折りし梅の花誰(た)れか浮かべし酒杯(かさづき)の上(へ)に 壱岐目村氏彼方

太宰帥大伴旅人の主催した梅花の宴の歌の一首(巻五・八四〇)。梅の花を酒杯に浮かべることは、他に八五二、また旅人の妹坂上郎女の歌(一六五六)にも詠まれるが、いずれも次のような詩の表現と繋がりをもつものであろう。

玉椀(ぎよくわん)花の落つるを承(う)け、花落ちて椀中芳(かんば)し、酒浮べて花没(しづ)まず、花含まれて酒更に香し(周明帝「和二王褒摘花詩」『芸文」類聚』木) 落花時に酒に泛(うか)ぶ(『遊仙窟』)

『万葉集』の酒には、唐の国の香りがある。(「酒杯に花を」 大谷雅夫)

御題「祭」

昭和五十年一月新春御歌会始の儀に召人として献歌を命ぜられる

新年同詠祭応制歌(としのはじめにおなじくまつりということをおおせごとによりよめるうた)

いそしみて いや醸(か)み継がむ にひなめ(新嘗)の まつりのには(庭)の しろきくろき(白酒黒酒)を(「坂口謹一郎酒学集成」)

阿佐ヶ谷界隈

なぜ阿佐ヶ谷界隈において、新しい文学が芽吹いたか、この問いには、なかなか容易に答えられない。だが、これまで紆余曲折しながら書いてきたことをふりかえってみるのも方法であろう。といって、私の頭の中で想はうまくまとまらない。私のこだわる阿佐ヶ谷界隈にしたところで、これといった特色はない。関東大震災後に発展した郊外の新開地である。街並は雑然紛然としたものだ。そこに住む人もまた街並と同じように、いろいろさまざまといったところか。プロレタリアの作家たちの大部分は、高円寺から吉祥寺の間に住んでいた。対して新興芸術派の文士たちも、おおよそ同じゾーンの住人たちであった。それより遅れて登場して来た文士たちも、やはり阿佐ヶ谷界隈に集まっていた。これらの人々は酒場で、あるときは銭湯で顔を合わし、互いに影響しあっていた。そうだ、この雑然紛然とした人間関係、思想を異にした混沌が、時代の作家を育てていった。私はふとそう考えついて、阿佐ヶ谷界隈にこだわる自分の気持ちが少々整理できたような気分になった。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)

のんべ(飲兵衛)

[名]「のんべえ」に同じ。◇『カツドウヤ紳士録』遠くへ飛びたがる女(1951年)<山本嘉次郎>「新橋随一の呑ンベといわれた年増芸者と」

のんべえ(飲兵衛)

[名]酒好き。<類義語>うわばみ・飲み助・飲んだくれ。◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のんべい(呑平) 酒を飲んで、しまりなきもの。『のんだくれ』に同じ」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

じゃこご飯

大根の葉は内側のやわらかいものを使います。具だけを多めにつくってガラス容器などに入れ、冷蔵庫に保存すれば3~4日持ちます。

●材料(2人分) ご飯400g じゃこ大さじ4 ひじき少々 大根の葉100g ごま油大さじ1 醤油大さじ1/2 酒小さじ1

●作り方 1ひじきは水で戻して洗い、さっと茹でてザルにとり、刻んでおく。 2大根の葉は、よく洗ってみじん切りにする。 3ごま油で大根の葉を炒め、じゃこを加えて炒め、醤油と酒を加えて火を止める。 4炊き上がったご飯に、ひじきとじゃこを混ぜ込む。(「おうちで居酒屋」 YYTproject) 仕上げのご飯です。

下戸の屁理屈

いずれの場合も、酒を注ぐ側に廻るからいけないと考えつき、去年の九月だったか、「道元の冒険」という拙作芝居の千秋楽に、飲む側に廻って、酒をがぶ飲みしたところ、たちまち大愉快の気分になり、劇団の人たちに片っぱしから口論を吹っかけ、とうとう全員の前で「本日をもって劇団をやめさせてもらう」と宣言し、大威張りで家へ帰った。翌日、素面にもどり、事情を聞いて仰天し、詫びを入れて元の鞘に戻ったが、これは情けない上にだらしがなかった。(「酒中日記 下戸の屁理屈」 井上ひさし)

ずっと馬鹿でいなよ

「先生、めでたく担当を解任されました」「そりゃ、めでたい。これでオレも枕を高くして眠れるよ」「先生、ボクみたいな馬鹿がいなくなると、淋しいよ」「確かに、あんたは馬鹿だったよ」「僕は、先生に育てられて、本当にきちんとした馬鹿になったよね」「偉い。誉めてつかわす」「『レッツラゴン』終わるよ」赤塚は、立って行き、冷蔵庫からハイネケンを二缶持ってきて、机の上に置いた。二人は、缶を合わせた。「武居がいたから『ゴン』がやれたんだよ。武居がいなくなったら、終わっていいんだよ」僕は、何かくだらないこと言わなくちゃ、と思いながら、ビールを喉に流し込む。くだらないことって難しい。才能がなけりゃ言えない。「タリラリラーン」というしかなかった。「タリラリラーンてね、馬鹿のことなんだよ」「あ、そうなんだ。知らなかったよ。そういえば、『山の音』って映画あったね」「原節子と山村總ママの出る映画だろ」後が続かない。静寂が怖い。赤塚は、再び立っていって、ひばりのレコードをかける。〽丘のホテルの赤い灯も 少しホットした。しかし、二番の歌詞が良くない。〽いつかまた逢う 指切りで 笑いながらに 別れたが 堪えきれなくなった。僕の口が勝手に動く。「先生、これからは、編集に頼るのやめな。アイデアマン、自前で作らなくちゃ駄目だよ」最低のこと言ってる。「わかったよ。あんた、うるさいよ」二人は、ひばりの唄を聞きながら、ひたすらビールを飲む。もっと強い酒が欲しい。僕は、立っていって、ダルマと、グラスを二つ持ってくる。グラスになみなみと、ウイスキーを注ぐ。僕の記憶は、ここまでだ。その夜のことは、ほとんど覚えていない。かすかに覚えているのは、赤塚の言った次のセリフだ。「ずっと馬鹿でいなよ。利口になりそうになったらね、『お〇○こ』って、大声で一〇八回叫ぶんだ。そうすると、また馬鹿に戻れるよ」(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹) 武居は少年サンデーの編集者です。

課長

頃合いに 宴席立って 名課長 平総代

割り勘と 素直に言えぬ 「長」が付き ひでお

強妻

飲み屋でも 女房の方が 顔がきき 面痴菴

均等法

平等法 女もストレスためて飲み 万年娘

健康診断

検診の 結果でるまで 飲み続け 隅田川(「平成サラリーマン川柳傑作選 一番風呂・二匹目」)

人参党

私も人参党になってかれこれ二ヵ月だが、たしかに効き目はある。最初はあの土臭い甘い匂いがハナについたが、ふしぎなもので、だんだんその味に魅せられ、いまでは旅行の際、魔法びんに入れて携行する始末である。私事で恐縮だが、慢性疲労症、それも重症の私であったが、このコリのような疲労素が最近はほぐれてきたような気がする。そして困ったことに女の子がキレイに見え出してきたことである。物理的に、朝の充血が回復したことも顕著な効き目といえるだろう。それと宿酔(ふつかよい)のとき、たしかに特効ありといいたい。土瓶に、五合くらいの水をいれ、そのなかに、人参二~四本を入れ、約二時間、とろ火で煎じる。この煎(い)り薬を繰返し服用していると、あの執拗な宿酔から次第に解放される。脱宿酔に、この人参はたしかに薬効ありと断言できる。(「置酒歓語」 楠本憲吉)

あい子さん

ボクの失敗談の一つ。二年ぐらい前、新宿で飲んでいた時の話。すでに、四軒ぐらいハシゴをして、一人でいきつけの店にふらっと入って、またウイスキーをあおっていた。すると、作家でボクの飲み友だちの中山あい子さんが、ある編集者を連れて入ってきた。「まあ、はらサン、しばらく…」「やあ、どうもどうも」なんて、あい子さんと和気あいあいのあいさつ。あい子さんもボクも、酒量は相当だったもので、連れの編集者をおっぽり出して話に興じていた。ボクと同い年だそうな。その男、いきなり、「馴れ馴れしくするんじゃない、このヤロウ」とタンカを切ってしまった。「いや、これはすいませんです」って、ボクもはじめは丁寧だった。それからものすごく悪い酒が入って、ね。で、やっぱり、そのうちぶつかった。やりましたよ、ボクも。それまで飲んでいた酒の勢いが、いっぺんに出ました。先手必勝ですよ。ケンカは。ただし、ケンカでも、なぐったら損です。怪我をさせてしまったら、損。それにすぐ、翌日の朝刊に、「漫画家はらたいら(三七、本名原平)新宿で酔っ払いケンカ。被害者は、頭部打撲など合わせて全治二週間のケガ」なんて出たら街も歩けなくなる。とにかくそうならない程度にやりました。ところがその間、あい子さんは、小さくなっているんです。それで、男二人がだんだんのっぴきならなくなってきたら、「サヨナラ、サヨナラ、…」手を振って、帰っていくではないですか。その後、あい子さんとまた飲んだ時、「最近ね、私、喧嘩もできなくなったから、つまらないわ」(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)

魔術用の酒

料理用の酒には、フツカヨイはないのであるが、魔術用の酒には、これがある。精神の衰弱期に、魔術を用いると、淫しがちであり、ええ、ままよ、死んでもいいやと思いがちで、最も強烈な自覚症状としては、もう仕事もできなくなった、文学もイヤになった、これが、自分の本音のように思われる。実際は、フツカヨイの幻想で、そして、病的な幻想以外に、もう仕事ができない、という絶体絶命の場は、実在致してはおらぬ。太宰のような人間通、色々知りぬいた人間でも、こんな俗なことを思いあやまる。ムリはないよ、酒は、魔術なのだから。俗でも、浅薄でも、敵が魔術だから、知っていても、人知は及ばぬ。ローレライです。太宰は悲し。ローレライに、してやられました。情死なんて、大ウソだよ。魔術使いは、酒の中で、女にほれるばかり。酒の中にいるのは、当人でなくて、別の人間だ。別の人間が惚れたって、当人は、知らないよ。(「不良少年とキリスト」 坂口安吾)

〇生姜酒十一

鹿門筆記云、生姜酒を風邪に用る事、宜き法なり。孫対薇が丹台玉案、といふ書に出たり、神仙粥と号(ナツケ)たり。」按ずるに、丹台玉案は、明の崇禎丁丑。孫氏の自序あり。丁丑は、皇朝の寛永十四年なり。それよりさき、酒飯論に、冬の寒くてこゞえたる、はじかみ入たるわかし酒のめば、風こそよりつかねとあり。酒飯論は、後成恩寺殿兼良公の御作なりとぞ。此殿八十歳にて、文明十三年四月二日に薨じたまひしよし、摂関補任次第、宣胤卿記等に見えたり。寛永十四年にさきだつこと百五十余年なり。されば、ふるく唐土の書に、此事有べくおもひしに、医方類聚に、瑣砕録を引て云、卒ニ感二風寒ヲ一。用二生薑汁一調。熱酒一盞。則発散。とあり。陳振孫の書録解題に、瑣砕録二十巻。温革撰。陳昱増レ之。[割注]孫奕示児編には陳曄とあり。周輝清波別志には宣政貴人所レ纂也。」と見えて、宋朝の書なり。(「梅園日記」 北静廬)

童蒙酒造記(どうもうしゅぞうき)解題

一七世紀の酒造法を詳細に記述した教科書的な酒造技術書で、江戸時代最高の酒造技術書といわれる。「童蒙」とは、まだ知識も理解力も十分ではない子どもという意味だが、子どもでも理解できるほど懇切ていねいに書かれているという意味か。延年五年(1677)から貞享三年(1686)までの米価と酒価の記述があることから、貞享四年以後、遅くも元禄(1688~1704)の早い時期の成立と考えられる。著者も不明だが、「当流と号するは鴻池流なり」とあることから、当時、隣の伊丹と並ぶ諸白の先進地であった鴻池で酒造りに従事していた技術者が書いたのではないか、と推定される。鴻池流を中心に、奈良流、伊丹流、小浜(現在の兵庫県宝塚市)流など各流派の酒造法、酒造道具、酒造用語など、酒造り全般にわたって詳しい解説を加えている。全五巻。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)

酒造るに吉日・凶日の事

一、あやふ(1) 酒に大吉祥日なり

一、おさむ(2) 酒に大悪日なり

酒造りの吉日と凶日

〇あやぶむ(1) 酒造りには大変めでたい日である。

〇おさむ(2) 酒造りには大変わるい日である。

(1)あやふ 暦の語。高いところへ登ったり、船に乗るのは凶日だが、酒造、家造、婚礼には吉日とされる。 (2)おさむ おさん。暦の語。諸事に吉日とされるが、酒造には凶日。(「童蒙酒造記」 吉田元 翻刻・現代語訳・注記・解題)

せんべろ作法

相棒カツヤンは、初めての立石で女友達と酒場でおしゃべりに夢中になっていたら、「食べないなら帰っとくれ」とおんだされたトラウマがあるの…」らしいが、飲まず食わずで話に夢中など、この町の酒場では無粋の極み。おんだされて当然のろくでなしである。「ホントにうまくて安い店は原価ギリギリでやっているわけです。人件費を抑えてお客を回転させなきゃ潰れちゃうわけです。貴方のように喫茶店代わりに使う輩はせんべろ酒場の敵。猛省を促す。大丈夫、ちゃんとしてれば怖くないから!」とせんべろの母のごとく叱咤と激励を繰り返しカツヤンを単身で送り込んでみた。(「女2人の東京ワイルド酒場ツァー」 漫画・カツヤマケイコ コラム・さくらいよしえ)

第七 飲酒を慎む

昔しは酒に耽(フケ)り国を亡(ホロボ)したる王もあり。故に酒には狂薬(キヨウヤク)の名あり。淫源(インゲン)の称(トナ)へあり。実に悪行の原因となるものなれば、仮令(タト)ひ性質之(コ)れを好むものと雖(イエド)も、必(カナラズ)適度を越るべからず。近来西洋には禁酒の会盛んに行はれ、我が邦(クニ)にも既(スデ)に其(ソノ)会あり。若し自(ミズカ)ら度を守ること能(アタ)はざれば、此会に入りて禁酒を守るも可なり。西賢の戒(イマシ)めに云く。「この下等なる歓楽に耽(フケ)る者は真正の福祉を失ひ、徳善(トクゼン)の行(オコナイ)を損し、剛毅(ゴウキ)の志を失ひ、健康の身体を害す。洵(マコト)に怕(オソ)るべくして戒(イマ)しむべし」と。

明治三十年十一月二十六日、即(スナワチ)開業満三十年記念日 古屋家二世 徳兵衛謹みて識す(「家訓集」 山本眞功編註) 東京松屋初代・古屋徳兵衛の古屋家家訓です。

にようぼう[女房]

正しくは宮中の女官上﨟・中﨟・下﨟の総称で、おのおの一人住いのの部屋を賜っている、江戸城大奥の局(つぼね)に当るものでこれを女房と言い、転じて女官の別称となつたのだが、いつの頃からか一般の妻女の俗称になつてしまつた。川柳には女房の句が非常に多いので、ここには代表的なものを挙げて置く。

⑩女房の謡よつぽどひどく酔ひ (樽四)(樽一一)

⑱あくる朝女房は管をまき返し (樽一七)

⑩女房の謡が出るようでは、大分頂戴している。類句-よつぽどのきげん女房の謡なり(樽一四)(樽三九)。-⑱酔つて帰つた翌日は女房にきめつけられる。類句-腹の立つすそへかけるも女房也(樽三)。(「古川柳辞典」 根岸川柳)

470方法は簡単

その男は、余り肥え過ぎになって来たので、医者に相談しようと決心した。医者は、その男の言うことを聞いていたが、やがて静かに言った。「貴方にお誂(あつら)え向きの方法が一つあります-それは運動です」「でも先生、私は運動が嫌いなんですよ」医者は頷いて、「そんなに疲れるようなものではないんですよ。ただ頭をゆっくり左右に振るだけのことですよ」その男は一寸嬉しくなって、「で、それを、どの位やればいいんですか?」「そうですね、誰かが酒を飲まないかッて誘った時だけで宜しい」(「ユーモア辞典」 秋田實編)

和平どん

又、晩春の頃だった。爺やが風邪で寝ていた為、浦賀造船所へ納めている同地の雑貨店へ、卸し売りの白酒を、荷車に一荷積んで、和平どんが前を曳き、僕が後押しして行ったことがある。浦賀街道の山道までかかると、和平どんは一ぷくしようと云い出し、車を止めて休んだのはいいが、そのうちに「おまえ、店へ帰っても、喋るんじゃないぞ。いいか、途中で壊(こわ)れたと云っとくんだから」と云って、四打(ダース)入りの箱をコジ開け、中の白酒を二本ほどラッパ飲みしてしまった。そして残りをぼくにくれた。ぼくは眼がくらくらし出した。いや、それ所ではなく、和平どんはすっかり酩酊してしまい、それからの峠の下りを何べんも転びかけた。また崖へ車をぶつけたりして、あと白酒のビンを何本も破り、白酒を道々撒いて歩いた。どうなる事かと、ぼくは尾いて行くばかりであり、あんな困った事もないが、面白かった事もない。(「忘れ残りの記」 吉村英治) 横浜の食料、洋酒、雑貨を商っていた続木商店での丁稚時代のエピソードです。

ざんぐり

ようやく現れたのは、料亭か高級割烹のごとく、漆(うるし)の盆に盛られた、色も形もきめ細かく美しい料理だった。ひと口食べたら、さらに驚愕した-こんな古びた「四富会館」で、こんな小さくてファンキーな「焼き魚バー」で、あの大きな体の店主が、これほど繊細な味の料理を出すとは!きっと全国を探し歩いても、似たような店は見つけられないだろう。しかも、千円もしないではないか!「これぞ穴場!!」と叫びたくなるほど興奮したことを、いまも鮮烈に覚えている。当時は、「四富会館」も「ざんぐり」も、まだタウン誌やネットなどで取り上げられる前だったし、開店してからの日も浅かったので、偶然ながら本当に我々が発見したという気持ちでいた。それから一年間、何度も通い、店主と親しくなるにつれて分かったことだが、彼は岐阜県の高校を卒業してから板前の修業のために京都に移住し、約二十年間市内の料亭の厨房で経験を積んでから、独立して「ざんぐり」を開いたそうだ。そう聞くと、あの料理の質自体は驚きに値しないかもしれない。しかし、店舗と言い、立地と言い、そして周囲の街との極端な違いと言い、いまでも全国でもっとも異色な居酒屋の一つだと思う。ただし、いつまであの価格で、ごく少数の客を相手に店を続けられるか、やや心配である。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

ベロベロの神様

なんと、高知でのラジオ収録の当日は「おきゃく」イベントの興奮がピークに達する最終日前日。取材対象が酒宴そのものだから、万事休す。僕と相棒の谷本美尋(たにもとみひろ)アナウンサーは、マイクを手に酒浸りたちの海へ漕(こ)ぎ出した。帯屋町(おびやまち)を中心とするアーケードは、飲食用の枡席(ますせき)、卓席が設けてあり、おでん、牛ステーキ、トマトなどの売り場も混在。酒場に縁日を重ねたような賑(にぎ)わいだ。多人数を相手に乾杯となるのは必至、もう酒量に歯止めがきかん。辿(たど)り着いたのが、メイン会場の中央公園入口。ほろ酔い眼(まなこ)を見開けば、"ベロベロの神様"が青面に鎮座しているではないか。頭に徳利(とっくり)を載せ、酔っ払った目はロリポップ風うずまきキャンディー、フィギア作家のデハラユキノリ氏のデザインによるユニークな像だ。素っ裸でピンク色の座敷童(ざしきわらし)を連想させる。相変わらず乾杯の嵐は続いていた。交わす笑顔はみなチャーミング、飛び抜けた美女の多さに酔いも極まる。酒という名の利尿剤が溜(た)まればトイレに走る。また乾杯、またぞろ走るの繰り返し。タッチの差で滴(しずく)が洩(も)れても気に留めてなどいられない。今度は白ワインで隣のご婦人と"カンパーイ"。あれっ、ここは雲上の天国。それとも機内?斑(まだら)に抜け落ちる記憶を物ともせず、閑散とした羽田(はねだ)空港へ降臨した。手押しのカートを蛇行させてトイレへ走り込む。どうやら、僕は"ベロベロの神様"に憑依(ひようい)されっぱなしだったらしい。(「酒は人の上に人を造らず」 吉田類)

和らぎ水

「和らぎ水」とは、日本酒を楽しみつつ合間に飲む水のこと。ウイスキーとともに出される「チェイサー」と同じである。最近、日本酒を頼むと、この「和らぎ水」をともに出してくれる店が増えてきた。深酒を防ぐ、酔うスピードを緩和させる、口のなかをすっきりさせるといった効果が生まれるという…。曖昧な表現にならざるを得ないのは、わたくし自身、水があってもなくても、あまり酒量が変わらないため。すっきりするのは確かだが、結果、覚醒してさらに呑んでしまっているような気もする。また、「和らぎ水」の力を借りると、二日酔いにならないという噂も…。これまた断言できないのは、日頃から二日酔い知らずで、実証できていないから。重ね重ね頼りにならず、申し訳ないが、周囲ではその効果を実感する人は多いようだ。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)

当世こうた揃 新なげぶし

▲三輪の神かや よろ/\ナ 通ふひるは 人目のナ しげければヤン 人目のナ ひるは昼は 人目のナ しげければヤン

▲さんやどてぶし(土手節)

「ゆめの、うき世に、さ〻(笹=酒)の(飲)うで、遊べ、あすはこひしき、昨日の、むかし、たれからとせの、月日をおくる、今宵かぎりと、いよでたをのこ(男)、強きお酌(しやく)にいかなる下戸もつがばおのまさんせのも酒を(「当世こうた揃」 塚本哲三編輯)

サバのつまみの大常番 しめサバ

材料(4人分)

サバ…1尾 塩…カップ1 (甘酢)酢…カップ1 砂糖…カップ1/2 塩…大さじ…1 昆布…30cm1枚

作り方

①三枚におろした-サバは、腹骨をすき取り、たっぷりの塩を両面にまぶし、約3時間おく。

②分量の調味料を合わせて甘酢を作り、①のサバをサッと水で洗い、水けをきって昆布とともにつけ込み、約30分間おく。しめ加減はサバの身の周りが白っぽくなる程度。

③酢から上げて血合い骨を取り、皮を頭のほうからむく。

④5mmくらいのところに浅く飾りの切れ目を入れて次にまた5mmくらいのところを切り、一つの切り身の幅が1cm弱の八重造りにする。

⑤つまを添えて器に盛る。

このつまみに、この一本

雑賀(さいか) 純米無濾過生原酒/和歌山 日本酒度…+4 酸度…1.8 価格…3000円(1.8l) ●難しくて悩みましたが、まずサバは、塩と酢で臭みが消されている。ならばなれ寿司感覚で、麹の風味が色濃く、魚のコクを増す「雑賀」で、新鮮な酸味と苦味が、後味を爽快にする。(来会楽)(「新・日本酒の愉しみ 酒のつまみは魚にかぎる」 編集人 堀部泰憲)

酒漬(さけづ)けに水も尽く

色茶屋で遊興にひたっていては、ついに水も飲めなくなる。その果てには家に帰り着かざるを得ないことを掛ける。近松門左衛門(ちかまつもんざえもん)(一七二四)の『心中重井筒(しんじゆうかさねいづつ)』に、<酒漬けに水もつくかやわが宿へ、かえりこん屋の徳兵衛いそがしげに立ちかえり、>とある。(「飲食事辞典」 白石大二)

古今夷曲集

貞徳

売ためて銭口おほく結ぶべし 是ほと酒がいつみなりせば

題しらず 淡路守宗増

座頭衆すゞみとなれば酒盛の てうしを請て平家かたれり

玄康

朝酒をおぼく呑 ばくるゝまで 只是槿花一日の酔

月のもとの酒宴 三政

世捨人かいや夜は捨ず月の本の 酒にこゝろがうき蔵司なり

九月九日に 種好

君が代にすんでとくりの菊の酒 くめば珍重陽てうれしき(「新群書類従」 市島謙吉編)

ご下賜の盃

また、松平幸千代[後に出羽守]は、これも十一歳で初めてお目見えなさった。御家衆の初めてのご対面には、御盃を賜るのが恒例であるから、幸千代にも御盃を下されたところ、お小姓が誤って、幸千代の手にしたかわらけに、お酒をつぎすぎてしまった。そば仕えの人々もこれを見て、気の毒に思ったけれども、ご下賜の盃のことであるから、こぼすわけにもいかず、そのまま手にもっている。それをごらんになって、上様から「こぼせよ」とのおことばがあった。そこで近臣が立ち寄って、三方(三)を幸千代の傍に寄せて置いたところ、幸千代はそれにかまわず、盃をおしいただき、一口飲んで、そのあとは自分の左の袖へざぶっとこぼし入れなさった。そのようすがことのほかみごとで、その座の人々も大いに感じ、有徳公(徳川吉宗)もご機嫌うるわしくあられたということである。

(三) 神仏や貴人に供物を奉る木製の台。(「翁草」 神沢貞幹原著 浮橋康彦訳)

えうてうとたをやかにして茶椀酒

えうてうは窈窕(ようちよう)、美人の形容であろう。たおやかなる美人が茶椀酒をあおっているのだが、美人は何をしてもさまになるのだ。これが男だと、<小判にて飲めば居酒も物すごし>荒れた感じになって、「コウ、とっつぁん、酒くれ。金はある」と目を据えて、チャリンと小判を落されると、「いいのかえ、あれ」とみんな、こわごわ、遠まきに見る感じでぶきみ、今なら赤軍派くずれかと怖がられる。小判といえば「末摘花(すえつむはな)」に、<急なこと夜鷹に小判金で買ひ>というのがあり、こんなことはウソであろうけれど、ほんとうらしくいうところが笑わせる。夜鷹は最低の娼婦で、価もぐっとお安く二十四文(もん)、<股倉を四たびまくつて百になり>というのは四回九十六文で、これは百文に当るからである。そんな安ものを小判で買っておつりをもらおうというのもすさまじい、ともかく、「こちゃ急(せ)いとんねん」というところであろうか、誇張のおかしみの句である。私、思うに小判をつかんで夜鷹を買いにいくほど切迫しているのだから、独りものであろう。<たまさかに煙を立つる独りもの>、ろくに家では炊事もしないだろうし、一人で盃を抱いていてもしかたがない、やっぱり、酒はさしつさされつか、それとも家で、子どもをからかいながら飲むのが、健全な市民としてはまことに理想的。ちょっと酔ってくると、

とつさんのなまゑひやいと母へ逃げ

かわいい句である。小さい子供が「ワーイ父ちゃんのよっぱらいヤーイ」とはやしたてて、おっ母さんのうしろへにげこんでいるのだ。「こら坊主」などと熊さんか八っつぁんか、たいそうごきげんである。子どもはみんな、こういう西も東もわからぬ無邪気なのがよい。(「酒飲み月」 田辺聖子)

両国「ほそ川」

新店舗は、京壁の和とモダーンなテーブル、チェア、照明器具が意外に調和しており、落ち着いたゆったりした空間を形成している。まずわさび醤油漬けと焼きみそを注文。九平次と合わせる。わさび醤油漬けは、わさびのつんとした味がよいアクセントとなり酒が進む。焼きみそは氷砂糖のような綺麗な模様の石にのせて提供され、美味しさだけではなくお洒落な色彩が食欲を誘う。細川さんは器好きでもあり、新進の陶芸家のものなどを使っている。-

せいろはつるつるしていて、上品な香味と食感のバランスがいい。鮮烈なインパクトはないが、食べるほど口のなかに旨みが広がってくる。汁のバランスもとてもいい。-

快適な空間で、酒を飲みながら質の高い酒肴、蕎麦を食べられる下町の隠れ家として、細川はいろいろ利用できる。(「蕎麦屋酒」 古川修) 東京都墨田区亀沢1-6-5

お酒飲んで芸者上げると

鈴木(三郎助) いま花柳界というと、一般サラリーマンなんか近づけないような高いお金がかかる、その当時はどうだったんです?

三田(政吉) 昭和十年頃僕が遊びに行った当時、神田の講武所のところで、八円から十円持って行ったら豪遊できましたね。もちろん一人で。

鈴木 当時の十円ねぇ。大学出の初任給が…。

三田 五十円くらい。東大はいくら、私学はいくらとランクがありました。私学がちょっと安かった。官学を出て六十円近いものでしたね。その時代、料理は高級なところで三円から五円ですよ。昭和の初めで私の家が、つまり「濱田屋」で三円五十銭だった。ここの家(浜作)はいつ出てきたのかな。

鈴木 昭和三年。

三田 そのじぶん、ここの家は三円から四円だったでしょう。

鈴木 お酌を入れてですか。

三田 いやいや、お料理だけ。お酒飲んで芸者上げると五、六円くらい。

鈴木 飯時代でしたね」(笑い)。(「友あり食ありまた楽しからずや」 鈴木三郎助対談) 三田は明治座社長です。

ベトンベトン

わしなんか若い頃は、上げるまで飲みよったよ。もう、ベトンベトンンになるまで 小倉のタクシー運転手さん

運転手さん名言集の第二弾です。もう、かれこれ十二年ほど前のこと、はじめて北九州の旅仕事をしたときです。夏の暑い時期に、酒屋の店内で飲ませる「角打(かくう)ち」の特集を担当させていただきました。飲んで歩くだけの仕事、というとウソみたいですが、本当にそんな感じで、ただ、二泊三日、朝から晩までよく飲んだから、終わったときはヘロヘロになった。カメラマンとふたりして、帰りの北九州空港まで、タクシーに乗せてもらいました。運転手さんが話しかけてきたきっかけが何であったか、記憶にない。けれど、角打ちをめぐってきて、これから締めに、空港でまた焼酎をやってから東京へ帰ろうと思っている。そんな心積もりを、伝えたはずです。「わしも、昔はよう飲んだよ」「ああ、そうですか、焼酎ですか」「なんでも」「私も日本酒だろが焼酎だろうが、なんでも行くほうで」「そうかあ、わしなんか若い頃は、上げるまで飲みよったよ」上げるというのは吐く、ということだと気づくのに、ほんのちょっとの間があったのですが、運転手さんはその間隙を逃さなかった。「もう、ベトンベトンになるまで」ベトンベトン…。べろんべろんなら聞いたことがありますが、ベトンベトンは初めてだ。思うに、べろんべろんと言うつもりだったのが、「上げる」話をしたものだから、ベトベトのイメージが入り込んで、なんとも言えないひと言に仕上がったということなのでしょう。同行の写真家が笑いをかみしめ、「ベトンベトンって…」と呟くのが耳に入るや、私も笑いをこらえられない。「今も、ベトンベトンになるまで飲まれますの?」笑いながら訊くわけです。小柄で、胡麻塩頭の運転手さんは、いやあ、と言って左手で、じょりじょりしそうな後頭部を撫でながら答えたものです。「あのね、もう酒を飲んだらいかんというところまで飲んだからね。あの、アルコールをやめるところに入ってね。それで酒をやめたのよ」「断酒会みたいなやつですか?」「そう、あれで、すっぱりやめた」「今は大丈夫なんですか」「飲まないからね」すごい話だな。と思う。それだけ飲んだ人がすっぱり縁を切るすごさがひとつ。もうひとつは、今、運転を仕事にしているってこと。私と写真家は、なぜか、深く納得した。人生、どこの世界にも、上には上がいるものなのだ。そのことに、深い深い二日酔いのど真ん中で、気づかされた。(「酔っぱらいに贈る言葉」 大竹聡)

酒の専売制度

時代:新 年代:建国二 洋暦:一〇 酒の専売制度実施(『漢書』「食貨志」下)。同一記事に、原料使用量と出酒量の説明があり、玄米二斛(こく)、麹一斛から酒六斛六斗得られる。これ以後、酒を専売にした政府は多いが永続していない。(「一衣帯水」 田中静一)

きゅうりもみの粕和(あ)え

神亀酒造 小川原さん他のお勧め

簡単に作れる一品です。あとひと品おかずが欲しいときに作ってみましょう。

●材料(5人分) きゅうり 2本/塩 少々/踏み粕 適量

●作り方 ①きゅうりは千切りまたは輪切りにし、塩もみして水気を絞っておく。 ②踏み粕で和える。

◆好みで踏み粕に砂糖少々を加えたり、みりん・醤油・酢で味つけしてもいいでしょう。またきゅうり以外の季節の野菜を塩もみして和えてみましょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄監修)

ある人の断酒満願の日に 昭和二十九年六月一日 於舞子(まいこ) 吉川英治(よしかわえいじ)

酒は愛(かな)しめ酒憎め

のむな飲むべしさまざまに

人はいうなれ酒談義

真似(まね)ぶ君にはあらねども

世にあだ言(ごと)をためさんと

別れの約もいつかひと年

ゆくりなく

こよい舞子の宿の灯は

淡路(あわじ)に近くふるさとの

母もゆるすと君のいう

など杯(さかずき)にとがあらん

約も解けたりいざ酌(つ)がん

酒愛(め)で給(たま)えいのちぐすりに(「酒の詩集」 富士正晴編著)

七、酒の肴としての肉料理

[生肺]獐(のろ)の肺を上となし、兎の肺これに次ぐ。もしなければ山羊の肺これに代ふ。一具全く損ふなき者、口をして血水1を「口匝」(ぬぐ)ひ尽くさしめ、涼水を用て浸す。再び「口匝」(ぬぐ)ひ再び浸し、血水を倒し尽くし、玉葉2のごとくにして方に可なり。韭汁(きようじゆう)3・蒜泥(さんでい)4・酪・生薑の自然汁を用て塩を入れ、調味し匀へ、滓を濾し去り、湿布を以て肺の氷「氵月+上:八、下:天」を蓋ひ、灌袋(かんたい)を用てこれに灌(そそ)ぎ、務めて充満することを要す。筵上(えんじよう)5に就きてこれを割(さ)き散ず。

①血水=血液 ②玉葉=玉のように美しい葉。ここでは、玉のように半透明になるまで血液を吸い出した肺のこと。 ③韭汁=ニラの汁。 ④蒜泥=ニンニクをすりつぶしたもの。 ⑤筵上=宴会の席。

[生肺]のろの肺が最もよく、兎の肺が二番目。もしそれがなければ山羊の肺で代用する。架けているところのないものを用いて、口で血をすいだし、冷水にさらし、もう一度ぬぐいひたして完全に血をぬき、玉葉のように半透明になればよい。ニラの汁・ニンニクをすりつぶしたもの、発酵乳、しょうがの汁の中に塩を入れて味を調える。滓をこしさり、湿った布で肺の氷「氵月+上:八、下:天」をおおい、灌袋で肺に前の汁を一杯に入れるのが大事である。宴会の席でこれを割ってわける。 (「食経」 中村璋八・佐藤達全)

樽酒(たるさけ)

樽酒を取しか、二三人寄合(よりあひ)てはなしけるハ、ヲレハ八千代(やちよ)を買(かつ)た。甘(あま)いと云。〽ひとりハ、ヲレハ若竹(わかたけ)を買(かつ)た。辛(から)いといふ。〽行過(いきすき)ナ下女聞(きい)て、けしからぬ。女郎ヲ買に、(三十九ウ)ナメテ買(かい)なさるそふだ(「稚獅子」 武藤禎夫・編)

あぶないチャンポン

焼酎→日本酒→ワイン 翌朝地獄

平和なチャンポン 翌朝スッキリ

ビール→日本酒→焼酎(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)

食味文化人

「牡丹雪のやうに溶け」るバサシの名セリフが丸谷さんなら、吉田健一さんにも、かなり名表現はある。この人は、酒も食べ物のうちと書いているが、まったく、食い物も、酒も同等に扱っているところが面白い。さて、吉田さんの名セリフは「上等な酒であればある程、最初に口に含んだ時の味は真水に近いものなのだ」とくる。どうもこの言葉は、なかなか考えさせられる。エジンバラで飲んだティオ・ぺぺのシェリーも、新潟の酒「今代司」も、吉田さんに言わせると、谷間の清水に近いのだ。酒にかけても、食い物にかけても、口うるさいことにかけては超Aクラスの吉田さん。飲むにしても、食べるにしても、銘柄がうるさい。吉田さん好みの特定銘柄きりお口に合わないのだが、人によばれ宴会などで、出された酒の肴はつまんでいるが、決して、うまい、まずいと口にはしないらしい。そういえば、吉田製の食い物随筆には、まずい、という字をあまり見ることはない。この辺は、英国紳士のこの人らしい見事なエチケットなのであろう。丸谷才一さんが、作家が書いた食い物の本の中から三大名著の一つにあげているのが、吉田さんの『私の食物誌』だ。この中にも、まずいという字は少ない。「羽越瓶子行」(『落日抄』読売新聞社刊)は、新潟と酒田へ、河上徹太郎さんと二人で行ったことを書いた飲み食い旅行記だが、これは心にくい名文である。それには、卓子いっぱいに並べられたご馳走も、あまり頭に浮んで来ないで飲んだ日本酒(「初孫」)が旨かったことが頭に浮んでくるとか、部屋にどんな大家の名作だという絵がかかっていても、酒の肴にしていたい気持ちになれる絵はなかなかないとか、書かれているが、これが食味文化人吉田さんのユニークなところだ。それでいて、乾した蛍烏賊の土産は、客に自慢して出せる、と味の方も、キチンのいきとどいているのである。それに、この種の文で、地方の店の名をあげると、たちまち人が押しかけてその店が迷惑するのが最近の定石とばかり、吉田さんは、酒の名は書いても、店の名は書かない。まったくいきとどいた食味紳士である。(『週刊読書人』昭和四十八年一月二十二日)(「作家の食談」 山本容朗)

あかねいろ

二十九の秋、私は侍従になった。その翌年の正月だから、三十になるやならず、菅平さんの年ごろのこと。元日の昼、先輩がついでくれた。そんなに飲ませると、まっ紅になって使いものにならなくなるからといったのに、なに正月だもの、かまうもんかという。結果は定石通りの灼熱の色。なにしろ勤めてまだふた月にしかならない今参りのことだから、フロックコートを着て、いまのいままで手にしていた朱盃そのままの色になって、侍従候所の片隅に、身も世もあらずちぢこまった。そこへなんと陛下が出御になった。こっちもびっくりしたが、陛下もお驚きになったにちがいない。なまやさしいことでは御覧にもなれない不思議な色と化して、新米の侍従がコチコチになっているのだもの。古参の侍従とお話になりながら、時々チラチラと目をおそそぎになる。身の置きどころもないとはこのこと。「まあこの色を御覧あそばせ」なんて解説まで付けられて。そんなにたくさん飲んだわけでもないのに、その雰囲気を人一倍好むものである。奈良漬にも、とか、笹の葉の露にも、とか、そんなしおらしい下戸ではない。酔いつぶれた思い出もないし、宿酔に苦しんだこともあんまりない。いたずらに楽しく、うたかたの如きことを口走り、笑い過ぎて、あくる日、あたら美声が枯れはてたのはいくたびか。大の男がまっ紅になって、のたうちまわって笑っているのなんて「さま」にもならないわけなのだが、下戸か上戸かと迫られれば、まあまあ上戸のたぐいででもあろうか。もし紅くさえならなければ、盗み酒はいくらでもできる。もったいないからそんなことはしもしないが、五、六本飲んだからといって、随筆の一本や二本書けないこともないし、ちょっとした演説ぐらいぶてないわけでもあるまいに、なんにしてもあまりにも紅くなるものだから、第一、世間が信用してくれないのである。(「余丁町停留所」 入江相政)

マキノ親父

《金色夜叉》のどこがいけないかといえば、例の熱海の海岸の場面で貫一がお宮を蹴とばし「今月今夜のこの月をボクの涙で…」とやる、あれがけしからんというのである。「男が女性に暴力を振るうのは男尊女卑の封建思想につながるもの。よってカッとせよ」だった。「そんなアホな」とマキノ光雄は尾崎紅葉の名作であることを説明すれば、アメリカさんも納得するだろう…と、兄貴のマキノ正博(現・雅裕)監督の尻を叩いて撮影はすでに進められていた。「えらいこっちゃわ。どうでも殴る蹴るはいかんといいおる」京都・木屋町の料亭の座敷で私がマキノ親父にインタビューしている席に光雄プロデューサーがとびこんできた。分からず屋のGHQは熱海の海岸をカットしろときかないというのである。「そんなアホな、それじゃ《金色夜叉》にならんでえ」敗戦国の貧しさを、進駐軍からたぶらかしてきたジョニーウォーカーでまぎらしていたマキノの親父は、もう足もたたないほど酔っていたが、「こうなったら、熱海の海岸で貫一がお宮をしてしまうしかないのとちがうか」これには、さすがの光雄プロデューサーもあわてた。いくらなんでも貫一お宮に“青カン”させるなんてわけにはいかない。「かまへん、アメリカさんの気に入るように二人で接吻させたるわ。熱海のキッスや」マキノ親父の反骨精神は酒の勢いで燃えあがり、前代未聞の《金色夜叉》が出来上がった。熱海の海岸とおぼしきあたりで別れのキッスを演じさせられたお宮は、当時マキノ親父の夫人だった轟夕起子、貫一は上原謙だったのである。風が吹いたら飛びそうな痩身で小柄なマキノ親父だったが、その硬骨な抵抗精神とチャレンジャーとしての情熱は人一倍だった。(「いい酒 いい友 いい人生」 加東康一)

子どもはどんな理由でお酒を飲むのか

私達の調査の質問項目の中に、「どんな理由でお酒を飲みますか」という質問があります。中学生においては、おいしいと思うからという答えが一番多く、四二%を占めています。高校生においてもその答えが一番多く、三七%を占めています。子どもがお酒をおいしいと思うのは実は不思議な現象で、「それがどうしてもわからない」と一人の女性から私は質問されたことがあります。多分その人は、お酒がおいしいものだと感じたことが一度もない人だったのだと思いますが、実は大人達の中には、そのような人がたくさんいます。それはもっぱら昔はお酒の味が大人向きに作られていて、子どもにはとても飲めないものだったからでしょう。中年の私達が子どもだった頃、甘酒やお屠蘇や梅酒、赤玉ポートワインは子どもにも飲めるお酒でした。それでも、それをほんの一口飲ませてもらえるのは一年に何回もありませんでした。しかし今は口あたりのよい、子どもも抵抗感がなく飲めるお酒が多量に出まわっているのです。一時爆発的にはやったドライビールも、口あたりがちょうどコーラを飲んだ時の炭酸ガスの刺激に似ていて、私などは、あれはコーラになじんだ若い子にはやらせようとしたものだと考えているくらいです。次に多いのが、高校生では「盛り上がったから」という回答です。これは仲間同士で飲みに行ったり、コンパや打ち上げで、ワイワイいいながら飲んでいる姿が目に浮かぶようです。-

私から見てさらにリスクの高い飲み方があります。「悲しかったり、寂しかったり、つらかったりした時に飲む」と答えた高校生は一一%存在し、「緊張したり、神経質になったり、困ったりした時に飲む」と答えた生徒は二%に存在し、それを合計すると一三%に及びます。つまり、こうした子ども達は情緒的に混乱した時に飲む子どもですが、そのような子ども達が一割以上に及んでいることです。これは精神安定剤としてアルコールを使うことであり、こうした飲み方は、仲間で飲むにせよ、一人で飲むにせよ深酒になることは明らかです。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)

うわさ話は美味しい肴(さかな)

先日、粋な料理と酒を出す隠れ家みたいな酒場で、例年になく早い山菜と純米酒を楽しんでいたら…。店長が「土倉さん、先日の宴会はこぢんまりとやったそうですな」と言う。びっくりした。「あれ、別の店なのに、なんで知っているの?」そう、私の生息する界隈は、とっても情報伝達が早いのだ。だれがどこでデートしたとか、だれが酒を飲んで寝ぼけていたとか、やたらに早い。恐ろしくてうかつなことは言えないし、落ち着いて酔っぱらえやしないのだ。たとえば一次会で酔っぱらって大騒ぎしたら、三次会へ行くころには「土倉は今日は酒乱だ」とリアルタイムでうわさになるほど早い。それが後日になると「土倉はいつも酒乱だからそばに寄らない方がよい」と尾ひれが付く。まあこの程度はご愛きょう。でも、私はこの情報伝達組織?をひそかに「〇〇界隈ネットワーク」と呼んで恐れている。いつも紳士的におとなしく(自分で思っているだけだが…)酒を飲んでいるのは、このネットワークを意識してのことなのだ。しかし、酒を飲んでいると、人のうわさはおいしい肴になる。よりおいしい肴を求めて店を徘徊(はいかい)する。でも私がいない場所では結構、肴にされているんだろうなあ。(「さしつさされつ」 中田耀子・土田裕之)

焼酎麹

実は気温が高いと、酒を腐造させる腐敗菌や有害な雑菌が活発に活動するので、日本酒造りはそれらの微生物があまり活動しない冬の間だけ行われる。いわゆる「寒仕込(かんじこ)み」である。ところが焼酎造りは、一年中気温が高く、暑い沖縄や九州南部の地方で、年間を通じて行われている。なぜそんなことができるのだろうか。それは、今述べた、非常に高い醪の酸度がそうさせているのである。そのメカニズムは、一次仕込みの原料である焼酎麹に含まれている多量のクエン酸の防腐効果に関係しているのである。焼酎用麹菌は、世界中でこの日本の焼酎製造にしかみられない特殊な性質を持っていて、蒸した米に繁殖して米麹をつくる際、多量のクエン酸を生産し、それを米麹に置いていくのである。日本酒用の麹菌はこの性質がないので、日本酒用の米麹を口に含むと大変に甘く、甘酒などという美味な飲料も造れるが、焼酎麹を口に含むと、そのあまりの酸っぱさにびっくりする。一次仕込みの際、容器に水と米麹を入れると、麹中からクエン酸が溶出してきて酸度が二〇~二五ミリリットルにもなり、pH(水素イオン指数)も三・一~三・三という強い酸性状態を示す。ところが、自然界に生息していて空気中を浮遊している有害な腐敗菌は、pHが四・〇以下になると増殖が困難となり、生息できない。その上、都合のいいことに焼酎用酵母は、そんな低いpH領域でも純粋・健強に生育することができる特性を持つので、雑菌侵入の心配もなく、アルコール発酵を営む焼酎酵母だけを純粋に培養することができるのである。(「銘酒誕生」 小泉武夫)

吟醸古酒の発見

だが、東力士には古い吟醸酒が残っていた。どうしてかはつまびらかではない。社長の島崎利雄氏の話から類推すると、四五年の酒は品評会で好成績を収め、他の酒と混ぜてしまうのはあまりにも惜しかったようだ。そこで杜氏に「オレが飲むから取っておけ」と命じる。計算では年間に一升瓶の一〇〇本くらい飲める。だが現実には外で飲むことが多く、ほとんど減らない。次の年も良かった。前年のを取っておけといった手前、この年のものも取っておかせた。貯蔵量は膨らみ、杜氏はそれらの置き場に苦労していたほどであった。そこに出入りしたのが飲んべえ設計屋の私。好奇心も旺盛である。この現場は交通の便が悪い。打ち合わせが終わっても適当な列車の時間までぶらぶらしているしかない。それを見かねて島崎さんが「こんな酒があるんだが」と出した。それは私が知っている吟醸酒とは別な品質であった。香りも味も枯れた感じで飲めるのだ。私は大いに気に入ってしまった。酒がもっている余計なものを削ぎ落とし、香りも味も一点に凝縮している。酒をゆっくりと味わうと、その中に封じられていた時間がゆるりと溶け出す。その貴重な体験に、酒を褒める言葉もなく無言で飲み進んだ。小一時間ぐらいで二人で一本空けてしまった。酩酊の気分もすこぶる良かった。そしてそれが現場通いの日課になる。仕事をうまく切り上げ、酒を飲む時間をちゃんと残した。次のは別な酒が出た。その次もその次も別な酒。それがそれぞれの変貌、変態を見せてくれる。最初の枯淡を感じたものは最も古いものであり、貯蔵年数が変わると、あるものは媚態を、あるものはくすぐりを、懐かしさ、暖かみを覚えさせるものもあった。もって生まれたものと、時を経て身にまとったものとの複雑な化合があらしめたものらしい。これはたいへんなものを発掘してしまったと思った。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)

防衛大学校の酒

たとえば、長髪、茶髪、ピアスはダメ、夜間外出ダメ…そして酒については、当然のごとく防大構内は寮内もふくめて飲酒禁止となっている。ところが、その防大の購買部で、日本酒が売られているのである。なぜ、構内では飲めもしない酒を、わざわざ売っているのか?この矛盾する妙な事情を説明すると、話は一九九二年にさかのぼる。この年から、防大が男女共学になったことは先に記したとおりだが、その際、何か記念品をつくろうと、防大のいわば“親”にあたる自衛隊の購買部・防衛弘済会の発案で新潟の銘蔵元「菊水」に、その名もズバリ「防衛大学校の酒」という銘柄の日本酒をつくらせたのだ。ビンのラベルには若い男女のイラストを描き、防衛大学校のネーム入りの箱におさめた特注品である。その酒が自衛隊関係者の間で大好評だったため、防衛弘済会は、以後、毎年、つくることにした。また、初年度は防衛庁と各自衛隊の購買部だけで販売したが、「銘柄が『防衛大学校の酒』なのに、防大で売らないとはおかしい。学生は飲めなくても、入学式と卒業式に訪れる学生の両親向けに…と、防大内の購買部でも酒を売ることにしたというわけなのだ。(「酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部) '97の出版です。 自衛隊の酒

新政、秀よし、日の丸、

たとえば東京方面の酒通の間でよく知られている秋田市の「新政」。これを「しんせい」と読めば笑われてしまうが、本来はこう読むのがホントだったことを知る人は少ないだろう。明治維新政府の施政大綱の中にあった「新政厚徳」がその由来。後に「あらまさ」と改めた。このほか、おもしろい名前の由来では、中仙町の「秀よし」もある。元禄二年(一六八九)創業で、当初の銘柄は「初嵐」。当時藩内では「清正」という酒がよく飲まれていた。ある時、藩主佐竹侯に酒を献上したところ、ことのほか気に入られて「清正よりうまい、清正の上だから秀吉にせよ」と、酒銘をいただいたのが由来。〽銘酒秀よし だれが名をくれた 出羽秋田の 佐竹様 こんな酒屋唄が残っている。増田町の「日の丸」も酒銘としては変わっている。元禄時代創業の古い酒蔵だが、日の丸の旗にあやかって明治四十二年に商標登録したという。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)

飲酒楽 酒を飲む楽しみ 聶夷中

(一) 日月 事有ルニ似タリ 月日(つきひ)は仕事で忙しさうに

一夜 行キテ一周ス 一夜運行して一周する

草木猶ホ須(すべから)ク老ユベシ 草木でさへも老いねばならぬのだから

人生 愁無キヲ得ンヤ。 人の生(よ)に愁無きことが出来ようか。』

(二) 一飲 百結ヲ解キ 一たび飲めば胸の結ぼれを解き

再飲 百憂ヲ破ル。 二たび飲めば百の憂ひを破る。

白髪ハ貧賤ヲ欺(しひた)グルモ 白髪(しらが)は貧乏人を虐(しいた)げても

粋人ノ頭ニ入ラ不(ず)。 粋人の頭には生えはしない。』

(三) 我願ハクバ東海ノ水 我願はくば東海の水が

尽ク杯中ニ向ツテ流レンコトヲ。 尽く杯中に向つて流れ込まんことを。

安(いづく)ンゾ阮歩兵ヲ得テ 何とかして阮籍のやうな酒豪を友とし

同ジク酔郷ニ入ツテ遊バン。 共に酔郷に入つて遊びたいものだ』

◎作者聶(テツ)夷中は咸通十二年(西紀八七一)の進士である。 〇阮歩兵 魏の阮籍。官は歩兵校尉に至る。竹林七賢の一人。酒を愛し、常に酔にまぎらして時世の危険を免がれた。(「中華飲酒詩選」 青木正児)

会津娘 あいづむすめ 高橋亘(わたる)さん 高橋庄作酒造店(福島県会津若松市) 6代目蔵元・杜氏

昭和47(1972)年、5代目の長男として生まれる。東京農業大学農学部醸造学科卒業後、東京の酒販店「味ノマチダヤ」、保坂酒造店(現・武勇)で学び、平成8年に藏に戻り、自営田で本格的な酒米の有機栽培を始める。平成10年から製造と栽培の責任者。会津高校在学中には伝統の白虎隊剣舞を舞い、吟者も務めた。趣味は二輪車。池波正太郎、布袋寅泰、沖縄民謡を愛好。

語録 「テ-マは“土産土法(どさんどほう)”。地元会津の米、人、手法で酒を造る」 「有機栽培だからといって酒の味が劇的に変わるわけではない。変わったのは僕の意識。目指す味に合う米を選ぶのではなく、目の前にある可愛い米にとってベストな醸造方法を考えるという思考に変わったのです」

最も自分らしい酒 「会津娘」特別純米酒 無為信(むいしん) 五百万石(会津有機栽培) 精米歩合60%

著者コメント:「会津娘の原点であり到達点」と高橋さん。素直で充実した旨味やほっこりとした温かみ、清潔感があり惣菜の味を生かす。日常の中で上質感を味わえる究極の1本。

著者の視点 伸びた背筋、短く刈った髪、農作業で日に焼けた肌から真っ白な歯がこぼれる。折目正しい清廉な日本男児である。市街地から近い場所にありながら、酒蔵が田園風景に囲まれているのは、先代の働きで市街化調整区域に認定されたから。環境問題に意識の高い父、庄作さんと共に“土産土法”を実現すべく邁進。使う米の9割が地元産。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

飲中八仙

知章

井戸ばたの 茶椀酒にて 馬の耳 風ふきおくる 猪の牙の舟

沙陽

酒の香の 匂ひくるまの かうじ町 十三丁や よだれたらさん

左相

聖人の たのしみ酒も はかりなく 日には 十貫文の入用(にふよう)

宗之

盃の ひかりもさすが 男へし くねりまはらず 皎(かう)としてたつ

蘇晋

さけをのむ 長斎坊主 めでたしと 布袋(ほてい)一ふく 床にかけ物

李白

勅諚(ちよくぢやう)と いつても一斗 詩百ぺん 百ぺんよべど しら川夜舟

張旭

柳髪 すゞりの池に ひたしつゝ むかふ旭の からす羽の文字

焦遂

五斗/\と どもるどもりも 銭ごまの はだしで逃る くだをまき舌(「千紅万紫」 大田南畝 浜田義一郎編集委員代表)

とんぶり(トンブリ、長イモ、ノリ)

ナガイモ 千切りにする

とんぶり 湯通ししてざるにあけ水分をしっかり切っておく

ナガイモの上にとんぶりをふりかけ、針のりをおく

しょう油と化学調味料で食べる。カラシじょう油、ワサビじょう油でもよい。(「酒肴のネタ本」)

大吟造り

大吟造りが始まると、藏うちの空気からして違ってくるわ。それぞれ、普通酒とか本醸造酒とか担当もあるわけだんが、そういうがんでも、手が空いてれば、大吟のほうも手伝わんばならん、だすけ、藏全体の空気がぴりぴりしてくるのさね。大吟が始まると、毎日、毎日、蔵人の頬がこけてくるのがわかるというぐらいで、体力があるはずの若い衆でもよれよれになってさ、そんげな酒が大吟だ。だから、何本も造れんのさね。二本か三本も造ればくたくたになる。ほんとに他の酒の一〇倍も二〇倍も手間をかけ、神経をつこうてつくるのさ。大吟は。とにかく酒を造るということだけを考えて造る酒なんだ。酒蔵も商売でやっているんだから、売るということを考えて酒をつくらんばならんわけだが、大吟だけは、そうではないんだ。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)

文党根岸派

前にも述べた如く、地理的関係から自然に結成してゐた文党根岸派を、硯友社の結盟に対抗して現はれた文士の朋党のやうに見るものもあるが、それは全然当時の事情を知らない徒輩の観察で、彼等は、決して党を結び、勢いを文壇の一角に払うなどとする野心なぞは少しももつてゐなかつた。聚まつた人柄からいつても、罪のない饗庭篁村や、洒落な鈴木得知や、高踏的な幸田露伴、高橋太華、宮崎三昧等の面々で、たゞ相互の住宅が根岸を中心に、下谷、谷中方面に点在してゐた関係から、自然往来が頻繁になつたのによるのであつた。寧ろかう頻繁に往来した所以は、互ひに愛好する酒が結ぶの縁になつてゐた、と見る方が正しいかも知れない。根岸派と称ばれた文人連の員外団として、川崎千虎の如き洒脱な人物や、天心の如き詩人肌の豪酒家が加はつてゐたので一党は常に酒を蒙つてたあいもなき清談を楽しんでゐた。彼等の会合する場所は、いつも鶯渓の伊香保か、庚申塚に近い音無川畔の鶯春亭で、殆んど連日連夜に亘り、飲み続けてゐたやうである。それも、多く天心が主動者となつて、彼等の誰彼を誘い出す場合が多かつた。必ず酒の席に誘ひ出されてゐた饗庭篁村の酒量は、天心の十分の一にも足りなかつたが、酔ふと、たあいもなく童心に戻るといふ酔ひ振りであつた。天心は、童心に返る篁村の酔態を喜んで、必ず酒を酌む席上には、『饗庭御前』と書いた手紙を飛ばし、その出席を誘つてゐた。(「父天心」 岡倉一雄)

千鳥

ゆきかへり 友よびかはし なき上戸 顔もあかしの 浦千鳥あし 臍穴ぬし

眺め侍るとて

ぼうだらに なりて海辺を ながむれば 月かげさむし 宵の口塩 四方赤良

朝日さす 人もなければ とりもちの さほの河原に ねぶる水鳥 奈良早起

雪中酒宴

盃の 手もとへよるの 雪の酒 つもる/\と いひながら飲む もとの木網

神楽

禰宜どもは 寒さしのぎに かん酒の 匂ひかぐらの 下つゞみ打つ 加陪仲ぬり(「徳和歌万載集」 野崎左文校訂)

玉子酒の味

私は、例の食満(けう)南北から、夙(つと)に「うまいものの極みというものは、遂に、鰒に止(とどま)るなア…」とすすめられていたが、その機会がなかった。というより、鰒とは、やっぱり十代の好みに遠いものがあったのではないか。二度までも、博多の正月に行きあいながら、しかも鰒の席へ招かれながら、私一人だけ、鯛の刺身か何か食べていたのは、天邪鬼(あまのじやく)というより、十代の好みでなかったからではあるまいか。怖いというのではない事は、白子酒をふんだんにのんで、それが玉子酒の味にすぎなかったのが、のちに白子の旨さを知るにおよんで、今でも惜しくてならないのだから。-つまり子供だったのである。(「味の芸談」 長谷川幸延)

嫌酒薬

初対面の時、たまたま氏の故郷の酒が手許にあったのでプレゼントに持参した。「敏馬(みぬめ)の浦(うら)」というその酒は兵庫県は灘の「沢の鶴」の製品で、酒蔵のある西郷(にしごう)の海に面したあたりの地名に因んだものだった。氏は懐かしげに、「幼い頃は、この敏馬のあたりでもよく遊んだものです」といったものの、目下断酒中とのことで、そこでは口にせず提げて帰られた。後で分かったのだが、その時に氏は嫌酒薬を服用していたらしい。この薬にはなんでもアルコールを分解するのを押しとどめる作用があるそうで、嫌酒薬を飲んだ後でアルコールを口にすると、それこそ七転八倒の苦しみが起こるとか。薬そのものは無味無臭で水のようなものながら、これをほんの三ミリリットルほども服用しておけば、丸二昼夜ほど効果が持続するらしい。野坂氏はかつてある外国人から、嫌酒薬を飲んでいると突然死に至ることがあると聞かされたことがあった。「嫌酒剤とも抗酒薬ともいわれるシロモノを服用、その効験にたよって、酒を断つのは危険、突然死をまねくおそれがあると記したが、この危険性を教わったとき、実に暗然たる思いとなった。そもそも飲酒歴五十年。まずその四十年間はなんとかまともな部類であると、自分では考えていた。しかし、五十半ば過ぎて、肝臓がおかしくなる、心臓に変調を来すなんてことより、飲めば、自分ではさして酔ったつもりではないのに、廃人風となって、もとよりヘロヘロしているときは気がつかない。翌朝、大体が記憶を失っているが、あれこれ断片をとり集め、また一緒に飲んでいた御連中の話をうかがうと、これはもう人間じゃない。しかし、もはや自己嫌悪に陥るだけの、理性というか自制心すらなく、また飲んでしまう。これは病気に違いない。だから、薬を用い、どうにか少しずつ人間らしくなりつつあると、自分では安心していた。ところが副作用としての突然死に至ることがあるときかされて、これはもう副作用の範疇を超えている」(『大往生-あれこれ思うこと』東京新聞出版局)と述べていた。さらに後日、その道のある権威から聞かされたところでは、「かの薬の副作用は人によって反射神経が鈍くなるくらいで、突然死はない。安心して服用して酒を断ち、いい小説をお書き下さい」と笑いながら教えられたという。かくして氏は時折、この薬を用いていて、私と麻雀卓を囲んだ時がその薬の服用中だったのである。(「知って得するお酒の話」 山本祥一郎)

清酒・李白

中国の詩人で「酒中の仙」と自ら称した李太白にあやかって酒銘を「李白」と名づけ、近年とみに名を挙げているのが松江市石橋町の醸造元、李白酒造有限会社である。「李白」を醸す田中家は、明治十五年酒造りをはじめた。創業の時から備中杜氏、道広亦造氏を迎え、四十五年の長きにわたって誠心誠意の酒造りをやってもらい、松江に「李白」あり、と世間に名声を高めてきたのである。道広杜氏は、岡山県浅口郡寄島町の出身で、その酒造技術の優秀さで多くの後進を育てた功績を高く評価されて、寄島町の八幡神社の境内に顕彰碑が建立され、その功績を讃えられている。昭和二年、道広杜氏は六十五歳で勇退することになった。その時、李白酒造は千五百円という大金を送って、その労をねぎらっている。備中杜氏によって基礎を作った李白酒造では、道広杜氏のもとで育った出雲杜氏(旧秋鹿(あいか)杜氏)が、その後を継いできた。「李白」という酒銘は大正十五年、松江が生んだ政界の巨星、若槻礼次郎(一八六八-一九四九)によって命名された。若槻礼次郎は、明治、大正、昭和と激動した政界にあって、常に中枢を歩きつつけ「真の平和愛好者」といわれ、二度も内閣総理大臣を経験した人物である。故郷の松江をこよなく愛した若槻礼次郎は、詩を愛し、酒を愛し、「李白」を酌みつづけ、昭和五年、ロンドンで行われた軍縮会議にも「李白」の菰樽を持参し、朝夕愛飲したという。(「酒の旅人」 佐々木久子)

絶景と言うは樽肴(たるさかな)ありてこそ

★「酒なくてなんのおのれが桜かな」に相通じる一句。

ないとこつもりの高天原(たかまがはら)

★酒席でお積りのさい、高天原の神主が鈴を振るように、おもむろに徳利を振って酒を飲み終えたと告げる仕種。→おつもり

濁り酒は髭に付く

★転じて、粗末なものには欠点がある、と。(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也)

明智日向守

明智日向守(ひゅうがのかみ)の逆心は、本心から起こったのではない。その原因はみな信長公が作られたことであるという。あるときの酒宴に、七杯入りの大杯を柴田勝家が持っていたのを、信長公が、「明智へさせ」とおっしゃった。明智は、下戸(げこ 酒嫌い)なので、「いかにしてもいただくことはできません。お許しくださいますよう」と申し上げる。信長公はご機嫌をそこなわれ、「是が非でも飲め」と、明智日向守を押し伏せて、こらしめられた。光秀は、是非なくその大杯で酒を飲んだが、もともと下戸であるから、前後不覚に苦しみ、錯乱して、まるで病人のようになった。(「翁草」 神沢貞幹原著 浮島康彦訳)

四毒(1)

ある時、ユトクと弟子たちは激しい悪寒と下痢を伴う病(マラリヤ熱)に倒れたネパールのハダル王から往診を依頼された。招待状を受けたユトクが弟子たちとともにネパールに着くと、彼はそこでネパールの医師シュリー・シンハに会った。二人の医師が王の脈を診た後、ユトクが言った。「あなたがたネパール人はこの病気を熱性であると診断しますが、われわれチベット人は寒性病として処置します。病気になる前に、王は食物とともに塩を摂ることを制限されていたので下痢をしたのです。ですからこれからは、塩を少しずつ食事に加えてください」するとネパールの医師が言った。「塩はいかなる病気にも合いません。患者は四つの毒から遠ざかるべきです。四つの毒とは、一、患者の骨を傷つける塩、二、患者の肉を傷つける酒、三、患者の皮膚を傷つける太陽光線、四、患者の体力を奪う女性です。もし人がこれら四毒なしですませたならば、その人の体力と健康は増進され、病人はすぐに回復するでしょう。その人の寿命は太陽や月の寿命と同じくらいになり、その体力は野人を凌駕し、そしてその動きは風よりも速くなることでしょう。(「ユトク伝」 中川和也訳)

吉原小歌鹿の子

一さす盃は三世の機縁(きえん)、二世まで契るさすぞ盃

一うつ〻か夢か幻の身をもちながら、遊べや歌へ酒(ささ)飲みて(「近代歌謡集 吉原小歌鹿の子」 塚本哲三編纂)

玉子盃、熊がへ、武蔵野、吹よせ

〇『元禄曽我物語』、「友禅絵に白うるしの玉子盃」。『世帯形気』に、「杯は国春といへる女筆のまき絵、十かへりの松に鶴亀をかゝせ」。『誰袖海(たがそでのうみ)』、「むさしのはおくゆき浅し。笠さかづきはかさびく也。とかく熊がへ」といへり。これをみれば武蔵野は大なれども浅き也。くまがへとは、編笠にあり。其形したる也。落葉色々もやうに付るを吹よせといふ歌より、吹よせといふ盃ありとか。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭)

御酒御酒御酒

それで、その焼鳥屋に入ったことは、

御皿 小鳥焼 大根卸 御酒

によって明らかである。次行に「同」の字が四つばかり並んでいるのは、一皿では足りなくて、あるいは、その日の鶫(つぐみ)が殊の外うまかったので、追加を注文した意味である。これには御酒の追加が伴う。その次に、中略と書いてあるのは、これは註釈する必要がある。要するに、焼鳥屋でお代りを頼んだまでははっきりしているが、それが重なるうちに、あとはどうしたかよく解らなくなったということなのである。そういうふうになるまでそこにいたのだから、かなり長時間その店を出ようとしなかったと僅かに推定されるので、そのあとに直ぐに家に帰ったとも思えない。恐らく、また何軒か廻ったに違いないとすれば、御酒御酒御酒、だけは確かである。その揚句に、電車を乗り越さなかったとしたらさいわいであると、我ながらこの献立表を見て思わざるを得ない。これが東大寺での宴会だったならば、坊さんがこっちの足許を観察して、その晩は泊めてくれただろうし、その点、都心から二時間もかかる所に住んでいるものの結解料理は何と言っても不便である。「あまカラ」を読まなくても、この頃は東京に帰りたくて仕方なくなっている。鎌倉にもビヤホールと支那料理屋と焼鳥屋位はあるだろうと言うものがあるならば、それは鎌倉のような文化都市の性格を知らない人なのである。(「続酒肴酒」 吉田健一)

少し甘めの酒を

ここのところ、そんな米そのものの甘味を美しく表現した酒が増えている。明るい甘やかさ、ふっくらふくよか、ふわりと包まれるようなやさしさ、優雅な煌めき、ぐっとくる力強いパンチ、穏やかな余韻。それぞれに個性は異なるものの、透明感や軽やかさがあり、べたべたとしたしつこさはない。そして、旨いっ。一方で辛口と呼ばれる酒も、一世を風靡した「淡麗」ひと筋から多様化。味わいのなかに程よく甘味を含みつつも、すっきりとしたキレの良さで魅せる技があり、これまた、旨いっ。すなわち、「辛口の酒を」と言い切ってしまうのは、幸せを逃しかねない注文なのだ。ちょっとだけ勇気を出して、「少し甘めの酒を」と言っていただきたい。新たな至福への道が拓けるはずである。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)

美人酒、妖艶な美女

ひところ、広島の酒味は総じて甘口の“おんな酒”と評された。けれど甘く感じる酸味も、味に深みをもたらす大切な要素。美酒の味わいには欠かせない。軟水の仕込み水を使うと発酵がゆっくり進み、ミネラルを含む硬水の仕込み水だと発酵が速い。前者は甘口の“おんな酒”。後者を辛口の“おとこ酒”と呼ぶ。土佐の淡麗辛口の酒に“おとこ酒”を冠することがある。けれど僕の知る大手酒造会社の酒造りは広島杜氏(とうじ)によって醸され、しかも仕込み水は軟水。本来なら広島と同じ甘口の“おんな酒”となっても不思議はない。となると、“おとこ酒“”おんな酒”を区分けする基準は曖昧(あいまい)なのかもしれない。酒は、その土地の風土、作り手によって多種多様の味わいを持つ。僕も飲んだ酒味のイメージが膨らむと、擬人化して評することもある。たとえば新潟県の口当たりのすっきりした酒は“美人酒”、福島県の旨口(うまくち)の地酒を“妖艶(ようえん)な美女”といった具合だ。(「酒は人の上に人を造らず」 吉田類)

<割烹>

小料理屋に比べ、割烹は判別しやすい。まず、「割烹」と名乗るのが普通である。店頭に提灯をぶら下げているとしたら、割烹は赤ではなく白い提灯を使うことが多い印象がある。一般的に、普通の赤提灯に比べ敷居も値段も高く、それが店の外側からでも一目瞭然である。高級感を表すのにきれいな上質の縄のれんを用いる。布のれんの場合は定番の紺色の代わりに白色やくすんだ淡い色のものが多く、しかも生地には明らかに高級な素材が使われている。「当店は何においても品質と品格にこだわっておりますので、ふさわしいお客様のみに入店していただきたい」と言わんばかりの態である。店内は小綺麗で、照明は柔らかいが明るく、健全な雰囲気を醸し出している。カウンターの内側では、ピシッとした白い調理服を身に着けた板前が背筋を伸ばし、入店する客を歓迎する。彼はさしみや一品料理などをこしらえ、のれんで仕切られた奥の厨房では、別の店員が焼き物や天ぷらなど火を使う料理を作っている。内装や外装に金をかけているのみならず、割烹は原則として既製の料理は一切使わず、また一品一品、相当に手の込んだ料理をこしらえるだけに、値段もそれなりに張る。赤提灯に比べ、カウンターの客席は間隔が広く、ゆったり座れるようになっているから、いっそう高級感か醸し出される。さらに、座敷や、ふすまで仕切られている個室がある店もめずらしくない。合席や、詰めて座らなければならないような<共有>部分の多い大衆酒場とは対照的に<私有>の味わいに重点がおかれるのが割烹の特徴のひとつだと言えよう。以上は、私の限られた割烹体験を踏まえた印象論に過ぎない。ところが、割烹の中には、やや高めの居酒屋とさほど値段が変わらないのに、大変美味の酒とつまみを丁寧に出してくれる店もある。しかも接客姿勢も意外に気さくだから、懐に多少余裕があり、落ち着いた環境で一流の板前でなければ作れない料理を味わいたいとき、ごくたまにではあるが、割烹に入りたくなることもある。あるいは、ちゃんとしたコース料理をランチに出す割烹に行くという手もある。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

台所から裏まで

酒狂の父はどうかすると、真夜半ごろ、とつぜん布団の上に起直って、深い腕ぐみをしていたり、天井へ向かって独り言を吐く。そんなことがよくあった。貧苦と添乳(そえぢ)に疲れきって、くたくたに寝入っている母を「おいく、おいく」と、無理に呼び起こし「おれだってな、この儘では終りはせんぞ、いいか、意地でももう一旗上げてみせるつもりだ。貴さまあ、昼間おれにむかって、何かと、口ごたえしたが、そうこのおれを馬鹿にするなよ、この俺を」と、云い出したりするのである。父のそうしたひがみと、憎てい口は、自身の酒量が増してゆく比例に連れて、つのって行った。往々、子のぼくにさえ「馬鹿にするな」と怒ったり、「稼ぎを鼻にかける奴だ」と、忌み嫌う容子を見せた。ぼくには実際のところ、そういうふて腐れを父には露骨に見せたことが無いとはいえない。けれど母はそんな気持ちの人ではない所か、貧しくなればなるほど、この良人も子供も捨てて自分だけの生きる途などは考えもしない人であった。父がそんな嫌みを云って母を泣きもだえさせたり、無茶な暴言の限りを浴びせて、酒気芬々(ふんぷん)としているのを見ると、ぼくは自分も狂気しそうになり、幾たびか父を撲りかけたくなった。酒の上の心理状態などは子供のぼくに理解はできなかった。酒狂の父そのままを、父の人間と考えつめ、母と共に部屋の隅っこで慟哭した。いくたびか、ぼくはぼくだけで、よそへ出て生きる途を探しますと叫んで、台所から裏まで、跳び出したこともあるが、母に追いすがられて「英ちゃん、おまえが居なくなったら、このお母さんはどうしたらいいの」と云われると、ぼくは一歩も動けなくなってしまった。それでも父へは、ややもすると、母に代って、つい突ッかかりたくなった。そして母に泣かれて又、台所で足を拭き、家の中へ戻って、心にもなく父の前に謝った。そんな例は、前後何べんあったであろうか、今、思い出そうとしても思い出せないほど度々だった。(「忘れ残りの記」 吉川英治)

タイの加減酢かけ

作り方

①タイは薄切りにする。

②大根とにんじんはせん切りにして、サッと水にくぐらせる。

③加減酢を合わせる。

④皿にタイと大根、にんじんを盛り、加減酢をかけていただく。

材料(2人分)

タイ(刺身)…1人前 大根…10cm にんじん…1/2本

(加減酢) 薄口しょうゆ…大さじ1 だし…大さじ1 酢…大さじ1/2

このつまみにこの一本

奥播磨(おくはりま)品評会出品別仕込

大吟醸/兵庫 日本酒度…+5 酸度…1.5 価格…10000円(1.8ℓ)

●激戦区灘にあってここ何年も鑑評会金賞を受賞しているこの酒は、眉目秀麗、馥郁とした香りに四味のバランスが見事。上品なタイの甘味をほどよい酸味でいただく一品に。(来会楽)(「新・日本酒の愉しみ 酒のつまみは魚にかぎる」 編集人 堀部泰憲)

酒屋へ走る

酒屋へ急いで行く。近松門左衛門(ちかまつもんざえもん 一七二四年)の『薩摩歌(さつまうた)』に、<それ茶の下を、吹きはちゃっと酒屋へ、浄盤台(はしり)にみずがなさそうな。吸い物に何を醤(しよう)油か。いやざっと薄味噌(みそ)を、鯣(するめ)炙(あぶ)れ。>とある。「浄盤台(はしり)」は、清浄な盤(ばん)台(板台)。台所の流し。「走り」を掛ける。「吸い物に…」は、吸い物に何をしようか、しょうゆか、いやざっと薄みそをする。するめをあぶれ。(「飲食事辞典」 白石大二)

戦国(楚) BC二三九 酒。紹興酒の起原。『呂氏春秋』BC二五〇年比に会稽(現在の紹興)の酒の記事あり。(「一衣帯水 中国食物史年表」 田中静一)

人の顔色を見ない

酒がいちばんいいね。酒というのは人の顔色をみない。貧乏人も金持も同じように酔わしてくれるんだ 古今亭志ん生

結城昌治『志ん生一代(下)』(小学館)

古今亭志ん生(ここんてい・しんしょう)落語家。一八九〇~一九七三年。神田生まれ。落語界を代表する名人。大酒飲みで知られた。古今亭志ん朝は次男。

この人の高座(こうざ)を見たことがありません。一九七三年に他界したというから、私はそのとき十歳。まあ、仕方がないことなのかもしれませんが、間に合いたかったな、と思わせる名人であった、らしい。(「酔っぱらいに贈る言葉」 大竹聡)

一品料理屋

三田(政吉) いや同朋町です。池の端から松坂屋のある上野広小路を中心としたところですね。「伊予紋」という店が松坂屋脇にあったと聞いています。大きな料理屋です。それから左手のほうには「同花」という花屋があり、上野公園下に「山下」、こういう有名な日本料理屋がたくさんあった。

鈴木(三郎助) いまはみんなないんですか。

三田 いや「山下」は現在営業しております。それから「世界」という中級の店があった。ここは肉のすき焼き…。

鈴木 「世界」は聞いたことがある。

三田 上野同朋町の「花家」、「山下」、「世界」、そのほか終戦まであった「雨月荘」という中華料理店。当時は支那料理といってね、下町の支那料理のハイクラスだった。これらの店を俗に須賀一家といって上野の名家です。

鈴木 神田のへんにも色街があったんですね。

三田 あそこは幕府の講武所、武道修練の道場のあった所です。神田明神裏の崖下一帯です。今の花柳界は昌平橋を渡って上野池の端に向かって二百メートル行った左側の通り裏で、今でもうなぎの「神田川」があります。講武所で指南した人は、山岡鉄舟とか、高橋泥舟とかいう剣術・槍術の名手、この人たちが講武所の師範だった。学問は朱子学の宗家、林家の一党で、湯島聖堂、あれが幕府の学問所ですね。

鈴木 お詳しいですね。

三田 いいえ、幕末は尊皇攘夷で町道場も盛んで神田お玉ヶ池の千葉周作道場とか九段の斎藤道場には桂小五郎が師範代でいたことからもわかるように、幕府の公的道場が講武所だったのですね。

鈴木 そういうところの人が遊びに行って酒を飲むとき、どういう料理屋を?

三田 さあ、今でいう簡単な一品料理屋だったと思いますね。講武所のあたりは、昔からきちっとした花柳界だったわけですよ。前のNHKの会長の坂本さんの家が神田明神境内の、「開花楼」で、その下に「花家」という店もあった。(「友あり食ありまた楽しからずや」 鈴木三郎助対談) 三田は明治座社長です。

西荻窪「鞍馬(くらま)」

鞍馬の営業は午後四時までなので、平日に蕎麦屋酒を楽しみに行くのは、普通のサラリーマンでは難しいかもしれない。玄蕎麦から仕入れて脱皮と製粉を毎日行っているが、住宅街では深夜の作業が難しいので、この時間に閉めざるを得ないようだ。鞍馬で酒を飲み、最後に蕎麦でしめくくる楽しみを考えると、外出の用事を入れる、あるいは、休暇をとっても通う価値はある。特に女性が一人で昼から酒を飲むには、もっとも適した店とも言える。店主の吹田正己さんは機械打ちの町場の蕎麦屋をやっていたが、達磨・翁創始者の高橋邦弘さんに傾倒して小淵沢の翁に通い、手打ちの蕎麦の技術を高めた。最初はつなぎを二割入れていたが、あとからそば粉十割で手打ちをするようになった。西荻窪駅からほど近い商店街に鞍馬はたたずんでいる。角にある入り口の引き戸を開ければ、清楚で小綺麗なしつらえが目に入ってくる。そして、店内には大きな石臼が、これはわざとではなく、本当は裏に置きたいが、スペースの関係でやむなく客席近くに置いているとのこと。鞍馬は、あくまで蕎麦を美味しく食べるための地酒の提供というシンプルなサービスに徹している。鞍馬に行ったら、まずは四季桜、田酒、豊の秋などの地酒を、突き出しの焼き味噌をなめながらちびりと飲(や)ることになる。この焼き味噌は味のバランスがよく、杯が進む。お酒を追加すると山葵のたまり漬けも提供される。こちらもきりっとした味わいで、酒とよく合う。他に酒肴は置いていない。「蕎麦を食べていただきたいから」と吹田さん。鞍馬は女性客が三割と多く、大きい声の酔っぱらいは迷惑になるから居酒屋のような酒肴は置かない、という配慮である。でも、もう少し酒肴がほしいという客には、大もりの天麩羅だけを先に持ってきてもらうという裏ワザもある。最後の蕎麦の旨さは本物。最近、茨城県の農家から契約栽培の玄蕎麦をとるようになり、さらに蕎麦のレベルが向上した。この手間隙かけて栽培した蕎麦は甘みが強く、輪郭がはっきりしている。箱盛そばは細長い箱に盛られて提供される。その端正な姿を見て食欲が呼び起こされ、味わいと喉越しの感触に酔いしれることになる。おろしそばも秀逸。大根おろしの白とかいわれの緑、柚子の黄と彩り鮮やかである。以前は冬場の限定メニューだったが、人気が高いので通年メニューになった。大根おろしがさっぱりと蕎麦の旨みを引き出し、寒い季節には身体が温まる。酒を楽しみ、蕎麦を味わい、ささっと切り上げる。鞍馬は、そんな江戸の粋を意識しながら楽しむには絶好の店である。(「蕎麦屋酒」 古川修)

魚屋宗五郎

「浄るり六歌仙は菊五郎の文屋の康秀妙を極め一日の観を縦(ほしい)ままにしたり、六歌仙は六人が出べきものなるべけれど、喜撰法師の件(くだり)だけが大いに行はれて文屋さへ出るのが稀だが今度は菊五郎三津五郎で文屋と喜撰を出したのは嬉しい事なり。」とあるので知れることは、六歌仙で文屋がそれまで閑却されていたらしいことである。三津五郎が死んだ時、聞いた話だが、菊五郎が、喜撰では三津五郎にかなわないと言ったという、久保田万太郎氏のお話、感に堪えたる芸談であった。私どもの見ていたころからは、いつでも二人の名優が並んで文屋と喜撰を踊り、いずれ劣らぬ妙技であった。そして私などにとっては、喜撰よりも文屋の方が面白い。本当に「一日の観を縦ままにしたり」で、ありがたい時代に生まれたものであった。竹の屋曰く「三津五郎の喜撰法師これ又他に類なき上喜撰、浮かされても夜も眠れぬほど面白し、大当り/\。」中幕は「小磯ヶ原」、「昔の小屋者と町人との交際(まじはり)違(ちが)ひをハッキリさせねば、お賤の嘆きも礼三の苦心も十分にあらはれぬ様だが、併し宗之助のお賤はよく演(し)てゐたり、菊五郎の心情(まごころ)も十分、わが子をいたはる気持も仕ぐさも十分にて、又五郎の千代松もあどけなくて可愛し。」二番目は「魚屋宗五郎」、樽を振り上げて花道へかかったときの六代目は本当に酒乱の相で凄かったが、竹の屋先生は酒乱はいけないが「少しくらゐは、ホイ病後の薬用(くすり)忘れては相成らずと惜い狂言を序幕だけで退いた」とある。(「芝居むかしばなし」 福原麟太郎)

暑気払(しよきばら)い

暑気を払い、健康を保つための焼酎(しようちゆう)や梅酒などを飲むことである。「暑気下し」ともいう。

為(な)すなくて強(し)ふ豪雨下の暑気払 本宮銑太郎

半眼に来信受くる暑気下し 渡辺七三郎(「俳諧歳時記」 新潮社編)

杜甫の酒

酒を飲む瞬間は、生きつづけたその人の到達したある一点である。そのひとの全生活のある一刹那、その刹那にはこれまでの生活のあらゆる影と光がただよい、未来の計画と希望と共に不安と恐怖は盃の中にさえ動いている。盃の中と外には、社会と天地が厳として存在し、酒飲む人の手先をも支配している。泥の如く酔った人のかたわらで、人は死に、国は亡び、友は去り、火は燃え、水は大地を蔽うのである。酒飲む人はまさにその場所で飲んでいる。その場所を意識するかしないかは、その人の性格によるけれども、その場所をはずし、席をあらためることは何人にも許されない。その場所を意識し、その場所のありていを自覚した人は、酒飲みつつも、その意識自覚をはなれ得ない。むしろその意識自覚が酒を飲ませるのである。杜甫の場合それはヤケ酒ではなく、ガッカリ気落ちしての酒でもなく、しがみつき、もりかえす自信のある酒である。生活の場所、おのれの生命の不安の場所に感じ入って涙もろくなる場合もあるけれど、杜甫の酒の詩にはジッと堪え得る理知のきらめきがあり、消え入るばかりの優しさと見せかけて、実は明確に一語一行を決定していく老練さが目立つ。酒を殺して飲むけちくささは全くないが、酒でつぶってしまえない眼光がキラキラして、泥酔といい酔歌といい酔眼という文字がかえって、人の良いだらしなさより、油断のならぬ強人の緊張を示すように想われる。 (「杜甫の酒」 武田泰淳)

三田佳子

若いころの三田佳子は、ひたすら悲しげで、ストイックな線の細い女を公私ともに演じていた。だから、三田佳子とはじめて飲んだときは、その根っからの明るさと、のりの良さには驚かされた。「ワッ、うれしい。もう一軒いくんですか。ホントに…」かなり盃を重ねても、ほとんど顔に出ないひとだが、飲むほどに酔うほどにキャッキャと騒ぐ三田佳子と六本木界隈を飲み歩いたのは、もう二十年も前だが、三田佳子とチークダンスを試みたときの、あのしなやかで吸いついてくるような感触は、それ以後、私を妙にくすぐるのである。(「いい酒 いい友 いい人生」 加東康一)

田崎早雲

暁斎の酒友に田崎早雲がいる。早雲は文化十二年(一八一五)の生まれであるから暁斎と十七歳の開きがある。しかし二人は酒友であり画友であった。ある本によると、酒を飲むとき必ず二人は誘い合っていたという。早雲の酒量は「晩酌一升」といわれていたし、暁斎も「猩々狂斎」ともいわれたほどだから好敵手だったろう。ある時二人は暁斎の家で酒を飲んだ。痛飲数刻の後、暁斎は筆を執ると「猩々舞の図」を描き猩々狂斎と署名して、勝ち誇ったように早雲の前に突きかけた。すると早雲はその猩々の絵に大亀を描き加え、正覚坊梅渓と署名し「猩々も正覚坊には及ばぬそうだ」と大笑いしたという。早雲は、浅草伝法院前火の見横丁で愛妻の菊子を失い、文久元年(一八六一)、四十七歳で郷里足利に移った。(「河鍋暁斎」 落合和吉編)

私の洋酒ノート

『婦人画報』の元編集長であり、現サン・アド常務取締役でサントリーの宣伝に専念している矢口純氏の酒の本が、『私の洋酒ノート』(大泉書店刊)だ。これには、ウイスキー、ビール、ワイン、ブランデー、ジン、リキュールなどの酒の知識と筆者の酒体験が、さながらサンドイッチのように織りこまれている。例えば、ビールのページには、大佛次郎、火野葦平さんらビール党の話が出てくる。そして、そこには「火野さんは、その気質からいっても、ビール飲みにうってつけであり、ビール飲みの名人であった」とくる。火野氏は胸が厚く、「ビールを飲んだらこんなにオッパイがふくれてきた」ともいう。ここで矢口流の解説が入る。”これは冗談でなく、ビールのなかのホップのせいだ。ホップには女性ホルモンが含有されている。ビールを飲むと不思議に乱れる女性がいるが、これはおそらく、そのホップの女性ホルモンが女の血をかきたてるのかもしれない”。さらに、矢口さんは「ビールは繁盛している酒屋を選んで買え」のアドバイスをしている。どんなにすぐれたビールでも、ビールは生き物だから、製造されて長い日数がたつと微妙に変質するというのだ。なるほど、まったく面白く有益な本なのだ。(『夕刊フジ』昭和四十八年六月十七日)

大酒大酔の悪しきといふ事

されば何程生れ付丈夫にても求て不養生なる事をせず何程弓馬等芸達者(たつしや)にても求て危(あやう)き事をせず、平日は身体髪膚(しんたいはつぷ)をも毀傷(きしよう)せずして、戦陣には万人にすぐれ勇を振(ふるは)んと心掛候こそ、真の剛の者とはいふべけれ。扨右に類したる事にて、大酒大酔の悪しきといふ事は、人〻承知の事に候へども、知(しり)つゝこれに溺るゝ者なきにあらず。是亦士道不覚悟の至と存候。士は平日の心掛大切にて、一寸門を出候にも覚悟あるべき事と承り及候。然るに沈酔(ちんすゐ)して身体もよろけ、本心をも失ふ時、万一不慮の事あらんには、如何なる智者も分別出申間敷(ふんべつできもうすまじく)、武人にても心外の不覚をとるべし。其上喧嘩争論等、多分酒の上より起る事にて、武士たる者酒に使はれ喧嘩等いたし候は,恥辱なる事ならずや。前にもいへる如く、君父の恩義を忘れ、口腹(こうふく)の為に不養生し、身体もうみ、武士の働(はたら)きも自由ならず,剰(あまつさへ)大切の身命を縮(ちゞむ)るに至るは、何とも惜き事ならずや。されば常〻心掛、酒にかぎらず,其身を慎(つつし)み士の覚悟を不レ忘様致度(わすれざるよういたしたき)事に候。(「告志篇」 徳川斉昭) 藩主に就任した時に家臣に示した文書です。斉昭は全くの下戸だそうです。

[酒麯魚]

大きな魚をきれいに洗って一斤用意する。それを手のひらの大きさに切り、塩二両・神麯の粉末四両・椒百粒・葱一握・酒二升を加えて、よくまぜて密封する。冬は七日、夏は一晩で食べられる。

[酒蟹]

九月のうちに肉づきのよいもの十斤を選ぶ。炒めた塩一斤四両と上等の明礬の粉末一両五銭を用意し、まず蟹を洗い浄めて竹製のかごに収め、封をして風の当たる場所にかける。半日か一日ほどで蟹が乾いたらちょうどよい。上等のもろみ酒五斤を塩と明礬にまぜ、その中に蟹を入れる。しばらくしてから取り出し、蟹一匹につき花椒一個を腹の中につめ、かめに収めて貯える。更に花椒をその上に入れ、紙で包み、竹の皮でくるんで泥で塗り固める。取り出す時には灯にあててはならない。また、上等の酒を糟に入れ、塩・磐とかきまぜてもよい。その時に糟は五斤用いる。

神麯=薬の名、盛夏に、小麦・赤小豆・杏仁等の粉末に青蒿・葈耳(おなもみ)等の汁液を混ぜて製した消化剤。 椒=さんしょう。 花椒=落葉の灌木で,山野に自生し、香気が強く、実及び茎の皮はみな香料となる。山椒。 (「食経」 中村璋八・佐藤達全)

酒の唄 ヰリヤム・バトラ・イェーツ 西条八十訳

酒は唇(くち)よりきたり

恋は眼(まなこ)より入(い)る。

われら老ひかつ死ぬる前に

知るべき一切の真はこれのみ。

われ杯(さかずき)に唇をあて

おんみを眺めかつ嘆息す。(「酒の詩集」 富士正弘編著)

鹿狩の樽酒

明くれば嘉永二年(1849)の初、将軍家一代の盛事と聞えたる小金原の鹿狩を、三月十八日に催さるべきに定まりて、幕府は予(かね)てより準備に忙し。烈公は身親しく盛儀に与(あずか)ることは叶(かな)はずとも、せめては奉公の誠をつくさばやと、正月半より、親(みずか)ら所蔵の記録を渉猟し、歴代将軍家の典故を抄録して二冊となし、二月十九日阿部伊勢守を経て家慶公の左右に見せらる。又将軍家の盛徳を仰がしめん為、臨時台慮より出でたる恩恵として,狩場にて勢子(せこ)を勤めし百姓等に、樽酒を賜はらん事を建議し給へり。家慶公書を得て大に喜ばれ、侍臣をして読ましむるに、代々の将軍家が猟場の盛儀、今も目に賭(み)るが如しとて深く感賞あり、建議の一条も吻合(ふんごう)せりとて、亦採納せらる。是等の事いたく将軍及び老中の心を動かしけん、鹿狩に先だつこと数日、恩命は遂に水藩に下れり(新伊勢物語)(「徳川慶喜公伝」 渋沢栄一) 謹慎は解けたものの、まだ藩政に復帰できなかった時のことです。

下野家令(しもつかれい) 末廣酒造 新城希子社長夫人のお勧め

茨城県の郷土料理すみつかりは、各々の家庭によって味つけや具、呼び名が違うものです。こちらの下野家令(しもつかれい)もその一つで、大豆を柔らかくなるまで煮込んだタイプです。また塩鮭の頭からだしもしっかりと出ています。

●材料(5人分) 塩鮭の頭 1つ/大根 1本/大豆 1/4カップ/人参 1本/油揚げ 1枚/板粕 130グラム

●作り方 ①塩鮭を洗い、ぶつ切りにして火を通す。 ②鍋に焼いた塩鮭を入れ、身が隠れる位まで水を入れ、骨が柔らかくなるまで約1日煮込む。 ③煮えたところに大豆を入れ、板粕を溶かし入れる。 ④おろした大根と人参、細かく刻んだ油揚げを入れ、中火で約3時間煮込む。

◆好みにより踏み粕で作ることもできます。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄監修) 煮物 すみつかり

「やってくる」もの

ところで、一緒に飲むとなぜか二日酔いになりやすい相手というのもある。私の場合、某レコード会社のナメカタ部長、某出版社のニシムラ編集長、某病院のコンドウ医師、そして某ロック歌手のジュエリーデザイナーだった主婦サッチャンの四人が要注意人物である。そうした人物にはある共通点がある。まず、飲むほどに調子づく後引き酒であること。そして、私よりもちょっとだけ強くて飲むペースが早いこと。それらの人と一緒に飲むと、お互い同じように調子づいてもう一杯、もう一杯と盃を重ねるのだが、私よりも早いペースに、つい一緒についていってしまう。最初から太刀打ちできない、とわかっていればこちらも無理はしない。しかし、ちょっとだけというのがミソで、負けてなるものかという気持ちがムクムクと湧き上がってきてペースを合わせてしまい、結果、それが仇(あだ)となる。自分のペースを上回って飲むのは実に危険で、かなりの確率で二日酔いになる。晩酌で二日酔いになりにくいのは、こーした相手がいないからでもある。この危険な四人には、それぞれ特に記憶に残る二日酔いの思い出がある。ナメカタ部長には、最後の一軒に赤坂のワインバーに連れていかれてひどいめにあった。先ほどの注意事項、“締めに飲むワイン”である。案の定、翌日、夜になっても回復しない猛烈な二日酔いに襲われた。ニシムラ編集長とは、寿司屋で日本酒を飲んだあと、銀座のバーで、カクテルやスピリッツを記憶をなくすぐらいめちゃくちゃ飲んで、翌日、胃袋が何度もひっくりかえるような地獄を見た。コンドウ医師とは、阿佐ヶ谷のジャズバーでウイスキーを飲んだとき、うっかり彼についていって、翌日、全身からウイスキーの臭いを発散しながら死体のように横たわるしかないというすざまじい二日酔いになった。サッチャンとは、荻窪の寿司割烹店でしこたま日本酒を飲んだあと、駅前の立ち飲み屋で酎ハイを飲み、さらに中華料理屋で紹興酒を飲み、最後に昭和レトロ居酒屋でビールを飲むという典型的チャンポンはしご酒をして、翌日、昨夜の自分を筆頭に、目に映るすべてのものを呪いながらのたうち回ることになった。これらはすべて自業自得、相手にはなんの責任もない。用心を怠った私のせいだ。しかし、あとから思い起こすと、いくら気をつけても抗えない不可抗力が働いているとしか思えない。もしかしたら、二日酔いは「なる」ものではなく、「やってくる」ものではないか。(「晩酌パラダイス」 ラzyウェル細木)

県外出荷用銘柄

県内酒造家を中心にした県外酒追放運動で、昭和初期には県外酒の姿は消え、逆に県外、特に北海道、東北各県や東京方面への“輸出”が積極的になった。ところで、酒通のみなさん、「八重寿」「秋田桜」「栄冠秋田」「秋田城」「秋田鶴」「雪国」「秋田一」-といった銘柄をご存じですか。聞いたことはあっても、飲んだことのある人はほとんどいないはず。「秋田の名が付いているから秋田の酒だろう」という推理は正解。実をいうとこれらの酒は県外“輸出”用のラベルなのです。「栄冠秋田」は平鹿郡の酒蔵の県外用統一銘柄。昔から売っている銘柄のほかに、県外用のラベルを新設した酒蔵も多い。横手市・阿桜酒造の「かまくら」も当初は県外用だった。が、現在はこちらの方が有名になっている。東京の酒通が「雪国」を地元で飲みたいと来県したら、どこにも売っていなかったという笑い話もある。大曲市の「八重寿」は最初から東京方面に売り出すために仙北、平鹿の酒蔵が共同出資で作った会社。東京駅八重洲口から名を取ったという凝りようだった。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)

ワンカップのウオッカ

アルミのフタがついたプラスチック製カップに、四〇度のウオッカが二〇〇㏄入りで値段は約六〇円だそうである。このワンカップ・ウオッカが新発売されたのは、一九九五年の夏のことだったので、売れ行きはたいしたことはなかった。ところが、気温が下がるにつれ、ワンカップ・ウオッカの売れ行きは逆に急上昇。何せ「防寒対策の定番は、毛皮のコート+ウオッカ」というお国柄だ。木枯らしの吹く一一月にもなると、街角にワンカップ・ウオッカの露天商が続々と店開き。道行く人々の間で飛ぶような売れ行きになったのである。(「酒場で盛りあがる酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)

絶対味覚

絶対味覚というものはあるのだろうか。私は同一環境の中では絶対味覚が成立すると思っている。環境が異なればそれは成り立たない。成り立たない方を説明すると、国や風土、時代や体の使い方などが変わればそれぞれの人たち(民族とかグループ)の食べ物の嗜好、要求の方向が変わってくる。その違いを超越してまで絶対味覚は通用しない。酒は嗜好品だという。日本人の食環境は広がり嗜好は多用ママになった。だからいろんな酒があって当然である。だがその範囲の中で絶対味覚が成立しているらしい。きき酒能力を問わないとといい、酒質に対する情報をブラインドしたまま飲み進めていくが、酒の減り方が違ってくる。いい酒の方が減りが早いのだ。飲んでいる方はある銘柄の瓶が空っぽになっても気にもしないが、たまたま例会に蔵元が来ている場合は彼らは気が気でないだろう。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)

蒸留酒製造法の伝播経路

以上、さまざまな角度から本邦への蒸留酒製造法の伝播経路について考証してきたが、結論的に述べれば、南海諸邦、とりわけシャムから琉球国を経由して薩摩に伝わってきたというのが無理のない経路であろう。その後、薩摩で造られた焼酎は、試行錯誤を繰り返しながら肥後や日向、豊後などへと伝わっていったのだろう。(「銘酒誕生」 小泉武夫)

初午生酔 節松嫁々

初午や しるしの杉を 神垣に まがへてをれる さかきげん(酒機嫌)かな

曲水宴 馬屋厩輔

曲水の 宴にひかれて 三日月も ともにながるゝ 盃のかげ

菊花泛酒 銀杏満門

一りんに 千とせをちぎる 花ぶさは よはひのぶると きくの盃

十三夜月 あけら漢江

きく月の 月見はもち(望・餅)の 月ならず 籬(まがき)に花の さけや(咲けや・酒屋))さかづき(「徳和歌後万載集」 野崎左文校訂)

粗相コール

学生たちがコンパのとき自己紹介を間違えると「粗相、粗相」とはやし立ててビールや酒を飲み干させること。「イッキ飲みは古いしイメージがわるい」由。(「新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)

酒茶会

そのうちに、彼らも茶道に深い関心を寄せはじめた一般的な知識はあっても、上っ面だけに中途半端な理解に終わっている。茶道を習いたいいい出す者もいたが、忙しいスケジュールに縛られている人たちなので、実際には実行が難しい。そこで、皆が好きな酒に焦点を合わせて考えた。茶道の正式な集いである茶事では、懐石の食事にはじまって濃茶と薄茶を飲む。その食事の段階で酒が出るが、飲み方や順序には決められた作法がある。歌舞伎役者や舞踊家にとっては、酒を飲む所作は関心の的の一つだ。そこで、時どき集まって茶事の真似事を提案したら、皆大賛成であった。懐石の部分では、酒を注いだり飲んだりするところだけは正式な作法に従い、それ以外の部分は簡略にし、その後で濃茶は省略して薄茶だけというかたちにした。酒の作法もかなり確立されたものがあり、それだけでも皆の興味を引くのに十分である。例えば、山海の珍味を肴としてすすめるときは、まず先に酒を注いでからにする。このときの酒客の献酬は、盃が千鳥の歩き方のように主と客の間を行ったり来たりするので「千鳥の盃」と呼ばれている。元来、盃を頂くというのは、目上から目下に下さるものである。目下から目上のほうに盃を持っていくことはない。茶道ではその点に従ったうえで、多少簡略化した作法にしている。また「預け徳利」といって、その都度ホスト役である主が注ぐのではなく、客同士がお互いに注ぎ合えるように、酒の入った徳利を客側に預けることもある。どうもこの部分がいちばん皆の気に入ったようであるが、結果的には「酒飲み集団」であったから、当然のことである。作法の順序だけではなく、注ぐときや飲むときのかたちも重要な要素だ。しかし、伝統芸能の道に優れた人たちであるから、飲みこみも早い。和気藹々(わきあいあい)のうちに格好をつけながら酒を飲む場となった。自分の好きなようにくつろいで飲むのも良いが、きちんと定められた作法に従って飲むのも気持ちがよい。気取って飲んでみるのも面白いものだ。この会を「酒茶会」と名付けた。この会のお陰で、それまでは知らなかった分野の人たちと、打ち解けた話ができた。「茶」の中の「酒」が大いに役だった結果となった。料理屋などで一緒に食事をして飲んだときよりも、ずっと深い交流が可能であった。「かたち」の中で「かたち」に従って飲むほうが、乱雑な話にならないだけ、要領を得た話をしようとする。それだけ相手のことを考えるコミュニケーションになっているのかもしれない。ルールという秩序の中で、酒というコミュニケーションの触媒がうまく働いた例である。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)

新婚当時の梶原

十九歳の新妻は、いい奥さんになろうと懸命だった。酒好きの梶原は、毎晩ビールやワインを飲みながら、四時間もかけて夕食を採る。好物はステーキ、鰻(うなぎ)、鍋(なべ)もの、鯵(あじ)の酢の物、コハダ、シジミの味噌汁(みそしる)、アサリの吸い物。山芋と川魚が嫌いだった。篤子はそれらを料理した後、梶原が最後にご飯にお新香で締めるまで、ずっとテーブルについてコーラで付き合った。そこで洗い物が後回しになり、いつも翌朝の朝食作りに手こずった。翌昭和四十年の新春、長女花実が生まれる。初めて父親になる喜びに、梶原は上擦っていた。「子どもが生まれるんだから、今の部屋じゃ狭すぎるだろ」篤子が臨月に入った頃、梶原は彼女に何の相談もせず、大泉学園の建売住宅を購入した。事後承諾を求める説明に、篤子はうれしさと不満、驚きがごっちゃになった複雑な表情を浮かべたが、梶原はそれには気付かないふうだった。出産は予定日を大幅に遅れ、引っ越しの最中に陣痛が始まった。朝までには生まれそうだという夜、梶原は真樹と飲みに出た。梶原がたびたび病院に電話するのに白けた真樹が皮肉ると、「この気持ちがお前なんぞにわかるもんか」梶原は本気になって怒り、二人は深夜の路上で大立ち回りを演じた。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)

「もろはく」を楽しむ

「もろはく」を広辞苑で調べてみると、「掛米と麹の両方に精白米を用いて醸した酒。江戸時代は上質の酒の総称」とあった。これと同じ名を持つ※日本酒バーが札幌東急インのそばにある。カウンター正面の冷蔵庫には私の知らない日本酒がずらりと並ぶ。さぁどうだ、とばかりに魅力を放っている。その隣にはたくさんの焼酎が、こっちもおいしいよ、と手招きしている。バカラなど美しいグラスで出される酒は、まるでドレスをまとった美女のよう。どれも素晴らしく、酒のミスコンテストにでも紛れ込んだ気分である。バーなので食事の種類はそんなにないが、メニューに「肴(さかな)」のページがある。紅豆腐、シシャモ燻製、ツブ燻製、ホタルイカ一夜干しなどなど、酒がいくらでも飲めそうな品々が厳選されている。変わり種ではピザや豆もちなどがあるが、これもけっこう酒に合う。店では定期的に「もろはく会」を開催。利き酒やらさまざまなイベントに日本酒ファンはご満悦となる。とはいっても、中年男の酒オタクがとぐろを巻いているような店ではない。若い女性も一人で来て、涼やかに飲んでいたりする。しゃれた雰囲気のバーだ。遅くまで営業しているが、私は早い時間に行って、いかついオーナーとの会話を楽しむことに決めている。なぜなら酔っぱらってから行くと酒の味が分からないし、調子にのって飲みすぎるのである。

※「もろはく」は札幌中央区南3条西6丁目インフィニ桂和22ビル6階 電話011・232・0689(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)

お酒で元気をつける

私が治療を行った登校拒否の高校生は、私の外来にはほとんど来れず、母親が主に現状報告に来て、彼の気持ちを私と母親の二人で推測し、彼に対する援助をどうするかを話し合うのが主な治療でした。彼は中学時代に友達関係の中で孤立したことが心の中で大きな挫折感、もっといえば心的外傷体験になっていて、高校に進学しても、そのことが解決できないままに高校生活で取り残され、学校に行けない状態になりました。彼は何人かの中学校の友達と細い糸のようなつながりを持っていましたが、登校拒否の初期においては、彼の家に会いに来た友達とも会うこともできず、友達との電話にも出られない状態でした。半年くらいたってから、彼はやっと家族と普通の会話ができるようになり、顔色も明るくなって、家庭の中で笑顔が出るようになりました。その頃から彼は友達から誘われると外で会えるようになりました。ところが実は、友達と会って何をしていたかというと、二人でテレビゲームをするかお酒を飲んでいたのです。友達と会う度に泥酔して帰宅するようになり、一度は二人でベロンベロンに酔っ払って帰って来たこともありました。余りにひどいので彼の父親が注意したところ、彼はまたしばらくの間家族と顔を合わせなくなり、自分の部屋に閉じこもってしまったということがありました。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)

フキノトウ味噌焼き(フキノトウ、信州味噌)

酒肴に季節感は大切な要素。そこで春の訪れを真っ先に告げるフキノトウを使った絶品中の絶品をご紹介しよう。まず、新鮮なフキノトウを細かくきざみ、信州味噌を加え、さらに少量の酒を加えて、ていねいに練り合わせる。酒はカンざましでも充分。ポイントは根気よく混ぜ合わせること。ドンブリ鉢などに入れ、時間をかけてまんべんなく混ぜるようにする。混ぜあがったら、アルミホイルにぬり、それを焼いて食べるのだ。焼き加減は好みでいい。香ばしいのが好きな人は表面を焦げるくらいに焼いてもいい。味噌も好みでいいが、フキノトウは香りが強いので、甘口の味噌の方が相性がいいようだ。香りと風味がうれしい一品になる。(「酒肴<つまみ>のタネ本」 ホームライフセミナー編)

愛と誇り

また、二〇一〇年には、世界的に著名なニュージーランド人のマスター・オブ・ワイン(ワインの評論、アドバイスをする資格)のボブ・キャンベル氏が、酒蔵を視察するために来日しました。石川県や静岡県、京都府など9蔵の酒蔵を見学した感想を尋ねてみると、「どの酒蔵のSAKEも、個性をはっきり持っていて、堪能しました」と興奮した顔で話してくれました。「複雑で高度な酒造りの技術は、ほかの国に無い素晴らしいものであり、長い歴史に培われた文化であることを感じました。繊細で微妙な味わいの差を、もっと理解できるようになりたい。そのためにこれからも多くのSAKEを味わいたいと思います」と言うのです。日本酒や本格焼酎など、日本で生産される「国酒」を「SAKE」として世界市場に売り出そうと官民一体となったプロジェクトも動き始めています。一方、国内では伝統的な酒蔵を観光資源にして、内外から人を呼び込もうと、観光庁が音頭を取った「酒蔵ツーリズム推進協議会」も発足し、「SAKEからの観光立国」をスタートさせています。外国の飲食関係者や食通たちが、熱い憧れを抱く日本酒。一番冷めた目で見ているのは日本人かもしれません。海外で人気なのは嬉しいことですし、日本酒を目当てに日本に来てくれるのも大歓迎です。でもその前に、まず、私たち日本人が、日本酒をもっと愛し、もっと誇りを持ってもいいのではないでしょうか。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

千紅万紫(2)

菊の花かきたる盃に

酒のめば いつも慈童(じどう)の 心にて 七百歳も いきんとぞおもふ

七賢人のゑに

竹林に 藪蚊の多き ところとも しらでうか/\ あそぶ生酔(なまゑひ)

葛飾蟹子丸(かにこまる)大のしやにてたはれ歌人をつどふまゝ、一筆かいて君奈斎(くんなさい)のもとめいなみがたく、右に筆をとり左に盃をとりて、諸白(もろはく)のすみだ川にうかばんとなり

みさかなに 大のしあはび 蟹よけん かつ鹿早稲の にゐしぼり酒(「大田南畝全集」 浜田義一郎編集委員代表)

酒病偶作 二日酔ひして、ふと作る 皮日体

鬱林ノ歩障 昼 明(メイ)ヲ遮リ 森林の図の衝立(ついたて)で昼間の明(あか)りを遮り

一炷ノ濃香 病酲ヲ養フ。 一炷(ひとたき)の濃香で二日酔を静養していると、

何事ゾ晩来 還(ま)タ飲ント欲ス 何(どう)した事か夕方になると復(ま)た飲みたくなつた

牆ヲ隔テテ聞ク蛤蜊(カフリ)ヲ売ルノ声。 垣根越しに蛤蜊(あさり)を売る声が聞こえる。

〇鬱林 未詳。鬱鬱たる茂林の図を歩障に画いてあるのか。 〇歩障 衝立(ついたて)のたぐひ。 〇蛤蜊 アサリのたぐひ。酒の肴にしようと云ふわけかも知れぬ。(「中華飲酒詩選」 青木正児著)

江村杜氏

「笹一」の酒質がよくなったのも、越後杜氏の江村文雄さんがやってきてからである。江村文雄杜氏は、昭和五年五月十九日、新潟県中頸城郡吉川町大字河沢の農家に生まれた。O型。昭和二十三年三月、新潟県立吉川農林学校を卒業して群馬県の酒蔵へ出た。父上も杜氏であったというから付し二代の杜氏である。三十九年十一月、杜氏に昇格して千葉県の藤平酒造に勤務していたが、五十四年十月、乞われて笹一酒造へ勤務することになる。天野社長がいう。「江村杜氏は、二十八年から四年間、蔵人としてうちの藏にいたことがあるんです。前の杜氏がやめるということで、江村杜氏に来て貰うことになりました」「私は、五人の杜氏と一緒に酒造りに携わってきたのですが、残念ながら思うような酒質にならないので無念に思っていたのです。それが江村杜氏のおかげで、全国鑑評会で三年連続の金賞を受賞できたのです」江村杜氏は、平成二年三月、笹一酒造株式会社の取締役製造部長に就任している。当然といえば当然だが、季節労働の請負杜氏ではなく重役として参与し、「笹一」の全製品に責任をもっているのだから意気込みも違う。江村部長は、まことに研究熱心で、杜氏としての職責は淡々とこなし、新製品の開発に取り組むと脇目もふらずにやるという。「勤人とか雇われているとかいうのではなく、俺の仕事だ、と経営者的な考え方でやってくれるので、本当に助かります」と天野社長は江村部長に全幅の信頼をおいているのである。江村部長がいう。「この蔵は自然環境に恵まれているので、よその藏のように仕込水に心配しなくてもいいし、原料米も契約確保しているので、本当にいい酒を造ることに専念できます」(「酒の旅人」 佐々木久子)

宝暦以前

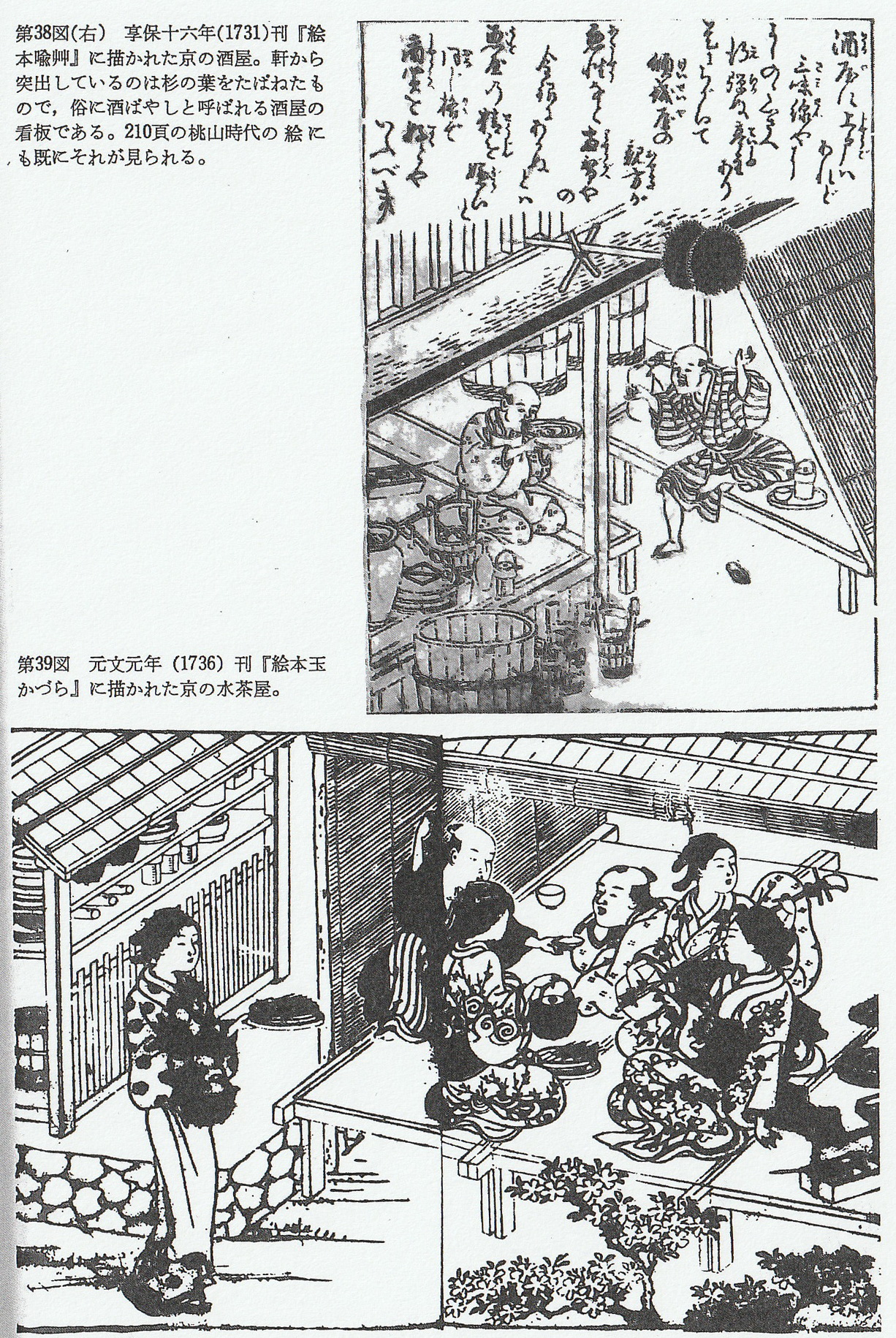

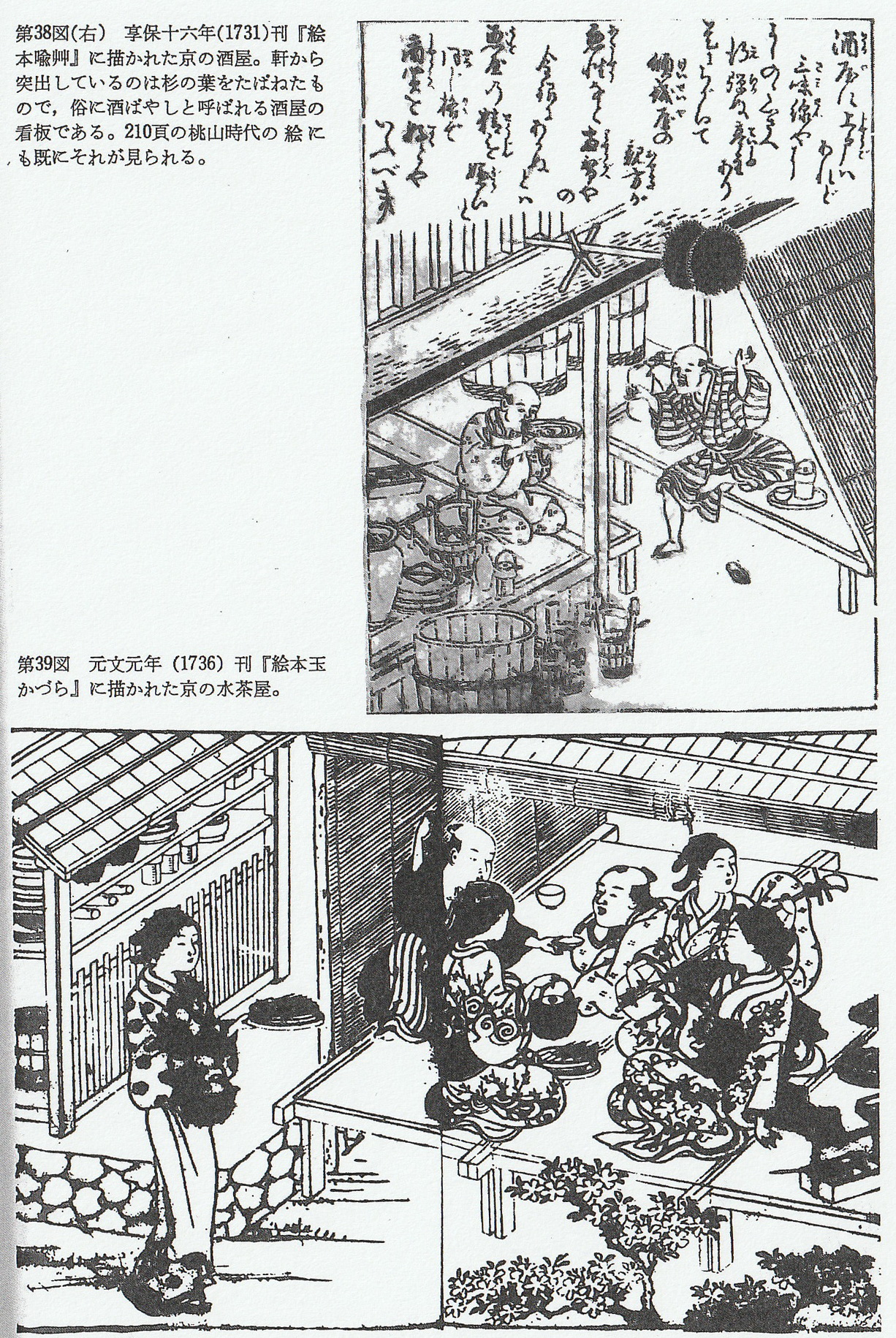

では宝暦(一七五一~一七六四)以前、外で食事をするにはどうしていたかというと、そういう場所がないから用意よく自分で弁当を持って出たのである。腰掛茶屋(後の水茶屋)というのが享保(一七一六~一七三五)以前からあって、そこで休むこともできるし、酒ものめなくはなかったが、これも浅草寺境内や両国などと限定されている。とにかく不便であった。しかし上方ではとっくに料理茶屋風の水茶屋が発達している。第三八図は享保十六年(一七三一)の京都の酒屋の風景、店頭で居酒させているところでちょころでちろりが見える。第三九図は水茶屋で、やはり京のもの、元文元年(一七三六)の刊本の口絵で、これもちろりと鉄銚子が見せる。当時はまだ上方の方が文化的に江戸より一歩先んじていた。こうした風俗が次第に江戸にも流行してくるわけである。(「時代風俗考証事典」 林美一) 縄暖簾の居酒屋

「段平」

その「段平」は、翌月の有楽座に上演され、大阪、京都、名古屋でも再演、映画にも三度なった。その「段平」が、のちに東京明治座で再演される事になった。私は、それについて新しく、書き足りなかった場面を加え、段平の苦心になった「月形半平太」の三条磧の場も、いわゆる劇中劇の形で生かし、これへ段平自身を登城させようという案を立てた。そのために、「段平」をすすめてくれた「月影」の作者である行友李風にも会って、いろいろ話を聞きたいと思った。私は、そのために大坂へ出かけた。(どこで会おう…)その場所についても、いろいろ考えた。二人で段平を語るに、もっとも相応(ふざわ)しいところをと考えた末、法善寺横丁の「正弁丹吾(しようべんたんご)」の二階をえらんだ。法善寺横丁は、おそらくは、かの段平も、酔歩蹣跚(すいほまんさん)として、よろめきながらしばしば通ったところであろう。正弁丹吾は、その時分からの古いのれんである。果して老李風は「なつかしいなあ」と、卓を叩いて「あの当時、私は、段平を何度もここへ連れてきてやったものです。あいつはちょっと泣上戸で、ここの茶椀酒で泣いたもんです」といった。もっともその頃は、この店も今のように立派ではなく、南側にのれんを吊ったかんとだき屋で、食べ物はおでんしかなく客は皆立ったまま、湯のみ茶碗で酒をのんだ。のれんの間から、その客たちの足だけが何本も、のぞいていたのが、今では鍋井克之が描いてくれた画だけに残っている。その足の中に、段平も、若い日の李風の足も酔っていたのである。(「味の芸談」 長谷川幸延)

追剥ぎ

さらでだに学窓時代から酒を嗜んでゐた天心は、その頃では晩酌に相当の酒量を傾け、時間もかなり晩くまでかゝつてゐた。対手も時によつていろ/\変つてゐたが、明治二十年の暮から、同二十一年の春へかけては、毎晩のやうに訪ねて来る狩野芳崖を青眼に迎へて、献酬を重ねながら、美術論に口角泡を飛ばして、夜の更けるのも忘れるといふ有様であつた。二十一年の春まだ浅き一夜、例によつて議論がはづみ、夜半を過ぐる頃、芳崖は辞去して本郷西方町の寓居に帰らんとして出で立つたが、三〇分ほど経つと、襦袢一枚でわな/\打振へながら、再び池之端の家へ引返して来た。ことこと/\と門を叩くのに呼び醒まされた天心夫妻は、「先生どうなさいましたか」と、異口同音に玄関先きで訊ねると、「弥生町の切通しで追剥ぎに会ひました。奴等は二尺ばかりのダンビラを私の鼻の先へ突きつけて、身ぐるみ脱げと言ふから、着物と持物はやりました。然し殆んど、一糸も纏はない裸なので、それ以上の道中は出来ません。已むなく引返して来た訳です。どうか今夜は御厄介になりたい。」(「父天心」 岡倉一雄)

酒屋の秋刀魚の胴抜き

蔵人の飯の世話をするのも姉様の仕事だったが、その頃は、食べるものは主人も蔵人もみんな一緒。「酒屋の秋刀魚(さんま)の胴抜き」という言い方があるが、おらとこの藏はそういうことはなかったんですて。若い衆には、秋刀魚の頭と尻尾ばかり食わせて、おいしい胴のところは主人が食う。そんげのを「酒屋の秋刀魚の胴抜き」というんですて。おらたちのような古い酒屋もんは、よくそんなことを言っていたもんですよ。だすけ、いい酒を造る、造らないは、結局、主人次第ということになるんですて。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)

469無茶いうな

酒呑み「水は、酒よりも有害なり」

禁酒論者「御冗談でしょう」

酒呑み「疑う者は、先ず洪水を見よ!」(「ユーモア辞典」 秋田實編)

酒諺(しゆげん)集

九合(くごう)にして酒人を呑む ★「一升」としないところがミソ。

杯(さかずき)の沼 ★盃中の酒を飲まずに置いておくこと。右(杯に孑孑がわく)にほぼ同じ。

酒神は軍神より多くの人を殺す ★飲酒への警告

新酒でも今がよい ★新酒は味わいが浅く酒通はあまり歓迎しないが、それでも振舞ってくれるなら、古酒になるまで待たず今のうちがよい。飲み助の心情をたくみに言い表している。

炭をなめて酒を飲めば鬼になる ★早いとこ酔っ払えるよう伝えられた俗信。(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也編著)

ぬかしながらの 昔ながらの口合い。

①禁酒ぢゃとぬかしながらの山ざくら(拾一二)

①禁酒したといつたクセに花見のころとなればやつぱり飲まずにはいられないやつ。千載集巻之一春上よみ人知らず-さゝ波や志賀の都は荒れにしを昔ながらの山ざくらかな、の文句取り。この歌、実は平忠度の作で都落ちの際狐川から引返し、平素から書きとめておいた歌集を師の藤原俊成に手渡し再び帰らぬ戦場へ馳せ戻つたのだが、のち千載集の勅撰があつたとき故郷の花として前記の歌が入選したものの、朝敵だというので本名を憚り読み人知らずとした。謡曲・忠度は同人討死の時鎧の下に秘めてあつた-行きくれて木の下蔭を宿とせば花や今宵のあるじならまし、をテーマにしてある。- 類句-付けざして禁酒を破るはしたなさ(逸)

②禁酒を断つて御用を追かける(樽一九)

③禁酒の曰く飲まうかなアみりん(樽八九)

②禁酒、えッやめちまえと御用聞きを呼び戻す。③みりんは酒でないな。(「古川柳辞典」 根岸川柳)

ニューカヤバ

ガレージの軒先に吊るされた大きな赤提灯には堂々たる「冒険酒場」の文字。昭和39年に酒屋さんが始めた立ち飲みだ。創業約半世紀だけれどもその名は“ニュー”カヤバ。その昔、女一人で来たら入れてもらえぬことがあった。常連のおじいちゃんによると「女将がやきもちやくのヨ」という説もあるし、男湯のような空間に紅一点まじるのは色んな意味でデンジャラス(ナンパまたは逆ナンはあってはならぬから)という説もある。ニューカヤバだけではなく、一大歓楽街池袋では、海外から来た商売ギャルが立ち飲み屋で営業活動に勤しむため、、女一人客はお断りという暗黙のルールの店もあったっけ。個人的にはこの古びた習わしが案外嫌いではない。こんな事情でもないと、殿方にエスコート願うチャンスは当方の場合ないのである。特等席は奥の大きな焼き台である。炭がパチパチと燃えている。ここに生のままのねぎまやつくねをカウンターで買ってセルフで焼くのだ。調味料もタレ壺もスタンバイ。焼ける間にカウンターに並ぶ200円から300円の色とりどりの惣菜、煮こごりに鴨のスライスにぷりぷりのタコ刺しにつぶ貝などを選び会計する。お酒は年代物のレトロな自販機で。さつま白波からトリスまで100円を投入するとチャーッとコップに注がれる仕組みだ。これが面白くて仕方がない。世にもワルい自販機だ。家にあったら一家破滅だ。にしても、ずいぶんニューカヤバは発展している。泡盛で割る「ハイサイサワー」にハイッピーだってある。「自分が食べたいものしか食べない」と自ら築地までチャリンコで買い出しに行くといっていた女将は元気かしら。今夜はお姉さん一人が店番である。そろそろ串が焼けたかと手を伸ばすと、「あなたのはそっちですよ」とお隣さん。おっと失礼。そういえば焼き鳥の焼き方はここの“隣人”に習った。「塩で食べる場合は、焼く前と焼き上がり直前に塩こしょう」「タレで食べるときも焼く前にどぼん、食べる直前にまたどぼん、好みで山椒か七味」。萱場町サラリーマンには驚くほど焼き鳥奉行が潜在している。あまりの人気か「焼き鳥はお一人様4本ぐらいにしておいて」の貼り紙も。ふと、店内に風が吹いた(気がした)。厳かなオーラを放ち姿を見せたのは名物女将。常連があちこちから声をかける。このお方に嫌われまいとこの店じゃ皆背筋を伸ばして正しく酔う。帰り際、前から気になっていた壁の大タコの魚拓を「これは…?」と尋ねると、「だんながとってきたの。大きいでしょ」と女将がちょっと誇らしげにいう。夫婦善哉である。それはすごいと大げさにいいながら、そういやだんなとニューカヤバを訪れたカツヤン。仲いいねというと、「帰りの電車でなぜか大げんか」という珍答が帰ってきた。レトロ自販機で飲みすぎか。夫婦、恋人と行かれる皆さんは飲み過ぎにご注意を。(「女2人の東京ワイルド酒場ツアー」 漫画カツヤマケイコ・コラムさくらいよしえ) 萱場町「ニューカヤバ」 東京都中央区茅場町2-17-11

天竺酒濫觴之事

一(4)、天竺ニハ弥多羅王(9)十九代之時、免甲(10)ト云者作始也。

インドの酒の始まり

〇インドでは弥多羅王(9)朝の十九代のときに、免甲(10)という者が酒を作り始めたのである。

(9)弥多羅王 不詳。 (10)免甲 不詳。

[書き下し](四)天竺弥多羅王十九代の時、免甲と云う者作り始むるなり。(「童蒙酒造記」 吉田元翻刻・現代語訳・注記・解題)

吟醸香はなぜ果実香がするのか

したがって、そのような高度精白米の蒸米を使ったもろみ中では、酵母は栄養源が乏しいため活発に活動することができなくなる。また、吟醸酒造りでは、麹も突き破精(はぜ)型の特別なものを手造りして使用するが、この麹はもろみ中の蒸米をゆっくりと溶かすのに理想的な麹であり、酵母のアルコール発酵を緩慢にさせる条件となる。そして、一〇度C以下という徹底した低温は、蒸米をさらに溶けにくくすると同時に、酵母の活動も抑えることになる。こうした、いわば寒冷地に飢餓状態で置かれた状態になると、酵母は細胞膜内にある芳香エステル生成系と呼ばれる酵素を使って、自らエネルギーをつくり初める。こうして吟醸酒には、エステル類が構成する果実香がつくられることになるわけだが、酵母にも吟醸香が出やすい種類がある。また、この芳香成分は、もろみの発酵の途中である高泡期に放出される炭酸ガス中にも含まれているが、いったん消えてしまい、末期になると再び出てくる。ただ、吟醸香は吟醸造りをすれば必ず出るとは限らず、その出方は杜氏(とうじ)の腕にかかっているといわれる。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)

塚田家覚書(つかだけおぼえがき)

⑦一、酒は百薬の長といへり。勤仕(ゴンシ)之もの外(ホカ)に欝散(ウツサン)の事なく候間(アイダ)、たまには食事前、膳の上にて相用ひ可レ申(もうすべし)。必ズ数盃を傾くべからず。尤(もっとも)客来(キヤクライ)有レ之(これあり)候節は、無心呑長する事不レ宜(ヨロシカラズ)候。(10)大酒は身を亡す礎と、故人も申シ伝へ候得ば、前後を忘るゝほどに呑(ノム)べからず。

(10)「欝散」はうさばらしの意。「無心呑長」の「無心」は何の考えもないことを意味するので、この語は何の考えもなく長々と飲酒をし続けるという意であろうが、読み方は不明。アルイハ4ムシンドンチョウか。以下の文中の「礎」はモトイと読ませたいのではなかろうか。「故人」は古人の当て字か。あるいは「先代」のことか。(「家訓集」 山本眞功編註)

紀文が涼の酒盃

大浪云、江戸座の俳諧宗匠神田庵小知が家に、紀文が涼の酒盃と称する物を納めてありしを、予も往(いに)し年見たりしが、工せる事もなき朱塗の盃にて、世に云所の小原の形したり。内は鉄線からくさを描画(まきゑ)にしたるもの也き。神田庵主の話に、昔紀文盛なりし頃、一年、夏の事なりしが、その日紀文、浅草川に船遊びするよし、世間にいひもてふらせしかば、いかなる遊びをかするならんと、是を見物せんとするともがら、その日に至りぬれば、われおくれじと競ふて舟にとりのりしかば、川の面は水のいろさへ見えわかぬ迄に所せくもやひつれ、今や紀文が舟は来なんとて待居たりしに、夕日かたふく頃にもなりぬれど、夫れぞと覚しきも見えねば、後にはこゝかしこや舟をさゝせて、尋めぐるも多かり。やゝともしさす頃にもなりぬるに、こゝにも盃こそ流れよりつ、かしこにもとりあげたりなど、いひのゝしりて、頓て舟どよめきつ。後は酒のみ歌諷ふ事もせで、川面をのみ守り居て、いづれの舟にても、たゞ盃の流れよらんことを待て、夫のみあらそひ興じける。こはまさしく紀文がなせるわざなるべし。いざ水上を尋ねばやと、舟を隅田綾瀬の辺り迄もさしのぼせ、至らぬくまもなくさがしもとめけれども、其夜はさらに紀文が舟をば見当らざりければ、夜更(よふけ)興つきて皆人帰りぬとぞ。紀文はその日、船あそびに出るとのみ、云ふらせぬる斗(ばかり)にて、みづからは家にありて、盃ばかり流したるよし、後に人伝聞て、其風流を称せしと云々。(「後は昔物語」 手柄岡持)

魔法つかい

太宰の晩年はフツカヨイ的であったが、又、実際に、フツカヨイという通俗きわまるものが、彼の高い孤独な魂をむしばんでいたのだろうと思う。酒は殆ど中毒を起こさない。先日、さる精神病医の話によると、特に日本には真性アル中というものは殆どない由である。けれども、酒を麻薬に非ず、料理の一種と思ったら、大マチガイですよ。酒は、うまいもんじゃないです。僕はどんなウイスキーでもコニャックでも、イキを殺して、ようやく呑み下しているのだ。酔っ払うために、のんでいるです。酔うと、ねむれます。これも効用のひとつ。然し、酒をのむと、否、酔っ払うと、忘れます。いや、別の人間に誕生します。もしも、自分というものが、忘れる必要がなかったら、何も、こんなものを、私はのみたくない。自分を忘れたい、ウソつけ、忘れたきゃ、年中、酒をのんで、酔い通せ。これをデカダンと称す。屁理屈を言ってはならぬ。私は生きているのだぜ。さっきも言う通り、人生五十年、タカが知れてらァ、そう言うのが、あんまり易しいから、そう言いたくないと言ってるじゃないか。幼稚でも、青くさくても、泥くさくても、なんとか生きているアカシを立てようと心がけているのだ。年中酔い通すぐらいなら、死んでらい。一時的に自分を忘れられるということは、これは魅力あることですよ。たしかに、これは、現実的に偉大なる魔術です。むかしは、ギザギザ一枚にぎると、新橋の駅前で、コップ酒五杯のんで、魔術がつかえた。ちかごろは、魔法をつかうのは、容易なことじゃ、ないですよ。太宰は魔法つかいに失格せずに、人間に失格したです。と、思いこみ遊ばしたのです。もとより、太宰は、人間に失格しては、いない。フツカヨイに赤面逆上するだけでも、赤面逆上しないヤツバラよりも、どれくらい、マットウに、人間的であったかも知れぬ。(「不良少年とキリスト」 坂口安吾) フツカヨイ

酒を飲んで絶対に乱れない女

男が、嫌いでない女性と酒を飲んでいるとき、何を考えているか?ホンネは決まっています。「彼女を酔わせて、そして…」そんな時、「私、少し酔ったみたい」待ってましたとばかりに、男は、勇気リンリン。もちろん、表面は、紳士然として介抱これ努めます。ところが、女性もしたたか。口では酔ったと言っても、ほんとうに酔ってはいない。男に「酔った」と言って、彼の出方を試している-これは、ツライんだなあ。ボクら飲んべェの男には…。酔ってしまいたくないのなら、飲まないこと。飲むなら、酔うほどに酔うほどに。

恋する者と酒のみは地獄に行くと言う、

根も葉もないたわ言にしかすぎぬ。

恋する者や酒のみが地獄に落ちたら、

天国は人影もなくさびれよう!(ハイヤーム「ルバイヤート」より)(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)

花より団子

Without bread and wine, even love will pine.直訳すると、「パンと酒とがなければ愛も衰える」。すなわち、色気よりも食気、日本流にいえば、「花より団子(だんご)」ということになる。Pudding

rather than praise. ことばだけでほめられるよりも、むしろプディングでももらったほうがよい、との意。Bread is better

than the song of birds. Fine words don't fill belly. Fine words butter

no parsnips ともいわれている。No sport, no pie. というのもある。 酒なくて何のおのれが桜かなという川柳もあるように、洋の東西を問わず“花より団子”的な考え方はたいへんに一般化し、きわめてポピュラーである。実利実益を尊重するきわめて現実的な考え方をいったもので、「詩を作るより田を作れ」、あるいは「花の下より鼻の下」などともいわれている。また「一中節よりカツオ節」というひねったのもある。「心中より饅頭(まんじゆう)」となると、徹底した実利主義を端的に示した諺となる。「お情けより樽(たる)の酒」「思し召しより搗いた飯」「案じてたもるより銭たもれ」「座禅組むよりこやし汲め」などと、これに類した諺は非常に多い。「花より団子」この場合の「花」は桜の花に限られる。 酒を妻、妻を妾の花見かな くさまくら、まことの花見してもこよ という句も生まれる。(「置酒歓語」 楠本憲吉).

二日酔

会費分 飲んで翌日 二日酔 どけちマン

無礼講

おい課長! 酔ったふりして 呼びつける 陣太郎

無礼講 言いつつ座る 上の席 ジャッキーロウプ

持ち歌

持ち歌は 「悲しい酒」と 「廻り道」 ドサ回り

飲めません 唄えませんは 最初だけ ドラゴン(「平成サラリーマン川柳傑作選」 山藤章二・尾藤三柳・第一生命選)

ふぐ刺しと鍋

かくして、怖いお兄さんと、小股ちゃんは逮捕された。しかし、二人には、××組がバックについている。復讐を恐れた赤塚は、逃亡者になった。〽追われ追われて~落ち行く先は~ とりあえず、新宿抜弁天のふぐ屋・三浦屋の二階に身を隠した。悪いことに、「どうか御内聞に」という赤塚の頼みを、国家権力は裏切り、新聞記者に洩らしてしまう。こんな面白い事件を、追わない週刊誌があったら、どうかしている。しかし、赤塚漫画を自社の雑誌に掲載している、週刊ポストや週刊現代や週刊文春は書きにくい。三誌の歯ぎしりが聞こえてくるような展開だ。かくして、この「美人局」事件については、週刊新潮の一人舞台になる。××組のやくざに追われ(ていると思っている)、敏腕記者(だろう、多分)にも追われた窮鳥・赤塚は、三浦屋に巣ごもりした。このふぐ屋の主は、三浦清。元、東洋バンタム級チャンピオンだ。赤塚と三浦は、竹馬で知りあった。ある時、三浦は、ふぐ屋をやりたいんだが資金がないと、赤塚に話した。赤塚は、金は貸してやる、返済にはふぐを食った代金をあてる、という話になった。三浦屋で仕事をすることになって、喜んだのは編集者だ。僕達は、赤塚が三浦屋にいた一ヶ月、仕事があってもなくても、夕方になるとふぐを食いに行った。三浦屋のふぐは、毎日食っても飽きなかった。こんな日が永遠に続けばいい、と僕は思っていた。持つべき友は、ヤクザや週刊誌に追われて、ふぐ屋に逃げ込むマンガ家だ。毎夜、ひれ酒を飲みながら、ふぐ刺しと鍋を食らう。つまみは、赤塚だ。-

しかし、実はヤクザは、「小物」の赤塚など追ってはいなかったのだ。かくして、この逃亡劇で得をしたのは、毎日ふぐを食った僕達だけという大団円を迎えた。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)

某月某日

無口な男でほとんど話をしないが、私が行くとよくサービスしてくれる。梅毒と知って食べに行く私に好感を抱いているのかもしれない。スピロヘーターは癩菌同様極端に弱いうえに、経口でも空気感染でもない。ただ一つ粘膜感染だから彼が握った寿司くらい食べたところで罹(かかる)るわけはない。だが、以前K社の人を此処へ誘って寿司を食べたあと、病気のことを教えたらひどく怒った。大丈夫だと説明してもその夜一晩中、何度も唾を吐いていた。ころころと酒の上に載せて飲む。舌は胃についでアルコールの吸収腺の多いところだから、こうしていると酔いが早い。三本で可成りいい気分になる。最後に軽く腹ごしらえして新宿南口の「萌」へ、此処のママは大柄な美貌である。入ると常連の関根弘氏がいる。ここで倉島斉、女性一人と待ち合わせ、ウイスキーを重ね、揃ったところでK社の人ともども、阿佐谷へ。朝日の草野氏宅へ行く。彼は元陸軍大尉で、私は中国での戦争体験について聞く目的がある。此処ではくま焼酎と海胆(うに)を馳走になる。捕虜の試し切りの話をきくうちに、酔いにわかにまわる。皆と別れ、最後に女性と二人になったが泥酔にて気力なし。(「プラタナスの葉」 渡辺淳一)

はまぐりの潮汁

貝に砂をはかせるときは、蓋をするなど薄暗くして貝を安心させます。あまり冷たい水だと殻を閉ざしてしまいます。

●材料(2人前)

はまぐり(中なら1人前2~3個) 昆布10cm角 塩・酒少々 ウド・木の芽適宜

●作り方

1 はまぐりは1%の塩水(水300ccに対して塩小さじ1/2)に浸して、一晩砂を吐かせる。

2 鍋に、昆布とともにはまぐりを水から入れる。

3 煮立ったら昆布をとり出し、貝の口が全部あいたらアクをとって塩と酒で調味する。

4 薄切りにして酢水につけておいたウドを加える。

5 器に盛って、木の芽を浮かす。(「おうちで居酒屋」 YYT project編)

のんだくれ(飲んだくれ)

[名]いつも大酒を飲んで酔っぱらってだらしない人を罵って言うことば。(江戸)<類義語>うわばみ・飲み助・のんべえ。◇『いたずら小僧日記』(1909年)<佐々木邦>「桶屋の酒飲親爺(のんだくれ)」◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のんだくれ(泥酔) 酒を嗜みて、身の修まらぬ人。『隣の亭主は-だ』」◇『漫談レヴィウ』アルコオル哲学ドブで眠る(1929年)<徳川夢声・岡田時彦・古川緑波>「これが大変ノンダクレで、毎晩ヘベレケになって」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

阿佐ヶ谷会

外村繁は将棋会の幹事でありながら、勝負には加わらなかった。本人は幹事だから加われないと強調したが、もし出場していたら最下位まちがいなしだったという。戸村のお目当ては、その後に開かれる酒宴だった。青柳瑞穂は、将棋をぜんぜん指さなかった。が、将棋会には必ず参加して、雑務係を引き受けていた。彼もまた、仲間といっしょに酒を飲むのを楽しみにした人である。太宰治は「阿佐ヶ谷会」となると、その日は朝から落ち着かなかった。たとえば午後五時から始まるというのに、三時には井伏鱒二を誘いに来る。が、家には入ってこず、家の前を「えへん」「おッほん」と、彼の存在を井伏が気づくまで咳ばらいを続けながら、何遍でも行ったり来たりしたという。上林暁もまた落ち着かない組で、「阿佐ヶ谷会」には早目にやって来て、こう語ったという。「阿佐ヶ谷会というと、朝からそわそわして、落ち着かず何も手につかないんだョ」とにかく阿佐ヶ谷界隈の文士たちは、一堂に会することを楽しみにした。将棋を指し、酒を飲み、雑談をする。これがすべてだった。この会には、まったく堅苦しさというものがなかった。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)

ジャワの日本酒

日本酒がジャワあたりに来ている英国人や蘭人たちの間で愛好されたらしい記録は、すでに二百年くらい前の弘化年間に日本へ来たツンベルク(ツンベリー)の紀行に見られる。この人はスウェーデン生まれで有名なリンネの跡を継いでオランダの大学の先生になった。日本へ来た蘭船の帰りの積荷に酒を、当時ワインの足りなかった、ジャワあたりの西洋人のために積んだようである。日本酒のコハク酸の味がシェリーなどの代用をつとめたのかも知れない。近頃世界的に人気のあるシェリーなども昔は料理用が多く、これを飲むのは世界中で英国人に多く、昔の日本ではシェリーの愛好者はイギリス帰りと知られていたものである。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)

ある程度飲んでやめておく

大岡 日本お酒は酔うための酒か、それとも例えば良寛の酒みたいな、あの人は酔っぱらっている状態の歌って何にもないんですね。だけど酒なしにはいられなかった感じがするぐらい、とにかく酒の蓄えがなくなると、自分のパトロンの一人がお米屋さんで、そこに女中さんがいて、女中さんに手紙を出して、黄金の水を一寸…。そうすると女中さんがぶつぶつ言いながら、仕方がないわね、でもしようがないわって持ってきてくれる、というようなことがしょっちゅうあったみたいですね。それでいくと、酒は絶対必要なんだけれども、良寛は酒を飲んで酔っぱらうためとか、そういうことは何もないのね。むしろ頭が冴えてくる。飲んで頭が冴えてくるということは、生理的にはないと思うけれども、でも、酒飲みの状態としては、そういうことってあるんですね。ある程度飲んでやめておくという状態はすごくいいんですね。坂口謹一郎さんの酒がまたそうなんです。

網野 そう思いますね。

大岡 そういう酒の飲み方というのは、非常に日本では上等な酒飲みという感じがある。麻薬で酔っぱらった状態になるというのと正反対なものを指向しているような気がしますね。

松岡 そうですね。雪舟が絵を描くときにやっぱり酒を飲むんですよ。もちろん前例があって、北宋の「宣和(せんな)画譜によれば、王洽(おうこう)という人が酒を飲んで描いた。これは、沈酣(じんかん)して描いた、つまり酔っぱらっちゃって描いたというんですけれども、雪舟の場合は半器に酒を酌むような、半分ぐらい酒を飲んで、それから尺八を吹いて、歌を歌って、漢詩を朗吟して、それからいよいよということで描いていくというんですね。

大岡 精神集中の一つのテクニックなんですね。(「座談会 酒の日本文化」 大岡信・網野善彦・浅見和彦・松岡心平)

畠中頼母(銅脈先生)(2)

そこで何はともあれ酒。銅脈先生の最初の戯文は、『片仮名世酔記』と題する小冊子に始まる。第二狂詩集『勢多唐巴詩(せたのからはし)』の出た翌年、明和九年(一七七二)の刊行。当時二十一歳の著者の筆にかかるこの狂文は、全編これ古今の酒に関する知識を網羅し、酒の徳を讃える書である。著者の戯号は樽見無底、序には平原督郵銅脈の名を記す。平原督郵とは『世説新語』の故事からでて悪酒の意。いずれも酒にゆかりの狂号である。序にいわく、「亡底(ソコナシ)先生嘗テ曰ク、浮世ハ是レ三分五厘。乾坤ノ間、唯酒有ラバ足レリ。願ハクハ天ニ在リテハ酒星ニ流(ヨバ)イ、地ニ在リテハ酒泉ニ臨マン。鐘ヲ被リテ釣瓶落シニ死シテモ何苦之有(クルシフゴザイマセヌ)ト。遂ニ世酔記一篇ヲ著ハシテ予ヲシテ之ガ序ヲ作ら令メント欲ス。」思えば、その銅脈が『勢多唐巴詩』の序中で、「世ヲ挙(コゾ)ツテ皆醒めたり。我独リ酔ヘリ」と反語的にうそぶいたのは、前年の明和八年のことであった。人間は時として醒めるために酔うことがある。酔いのうちにのみ顕現する何か冴え冴えとしたものを求めて痛飲することがある。銅脈はたしかに酒中に韜晦したにはちがいない。しかし同時にまた、酒宴たけなわにいたってもなお自分が韜晦しているという意識が念頭から去らなかったのではないか。(「江戸人の昼と夜」 野口武彦) 畠中頼母(銅脈先生)

初代川柳の酒句(10)

神酒(みき)をすゝめて 手習子 いとま乞 眠狐 寺子屋の卒業風景

耳だらい あけたを下戸ハ おんにかけ 鼠弓 大きな耳ダライで飲めと言われた下戸を助けて飲んでくれた

下戸の礼 棒であるひて 帰る也 亀遊 下戸は新年の挨拶でべろべろ

梅屋敷 まだ生酔の 顔を見ず 五雀 梅の季節は寒くて酔えない

下戸が出て 弐百引ヵせる 初鰹 十口 悪い鰹に酔うという表現があるので値引きを交渉(「初代川柳選句集」 千葉治校訂)

世代別消費 団塊の世代は酒飲み 総務庁「家計調査」より

●団塊の世代は家への支出が多い

家計調査をもとに1968年以降の酒類消費支出を見ると、現在50~65歳の世代が、常にほかの世代よりもお酒に多く支出してきたことがわかる。

●1980年代後半から始まる若者の"酒ばなれ”

世帯主が35歳未満の世帯では、1988年をピークにお酒への支出が減少している。ちょうどバブル景気のころだ。ほかの年齢層では、その後も支出が減っていないことから、1990年前後に若者の“酒ばなれ”が始まったといえそうだ。

●65歳を境にお酒が減る?

年をとるとお酒が飲めなくなるというが、家計調査でもその傾向ははっきり見られる。どの時期を見ても、65歳を超える世帯では酒類への支出が平均を下回っている。(「酒席に役立つ読む肴」 酒文化研究所編) 2001年の発行です。説明の基礎になる統計に記載された最後の年は1998年です。

蓴菜(じゅんさい)

面白く塗ばしすべる蓴(ぬなわ)かな 一我

古名ヌナワは「沼縄」の意で、水面の若葉を引くと、ぬらぬらとした若茎が長く縄のように引かれて出てくることからの命名である。『万葉集』や『古今集』『延喜式』にも登場し、食用の歴史はかなり古い。箸休めの外、汁の実、酢みそ和(あ)えにしても、酒客によろこばれる。(「にっぽん食物誌」 平野雅章)

○酒好

酒がの(飲)ミたいか、銭がないとくやむゆへ、女房きのどくニ思ひ、髪(かミ)の内をくるりとそり、(十五オ)廿四文ニ売、酒を買、ていしゆ(亭主)ニ出ス。是ハどうふして買たといへバ、余りおまへかの(飲)ミたいといわしやるゆへ、此通と、中そりをみせれハ、扨(さて)もそちハしんせつなものと、なみだを流しながら、まだ十六文ほどハ有(「茶のこもち」 武藤禎夫・編)

洗米

白米を水洗することで、白米の表面に付着するぬかを除くことを目的とするが、洗米中に白米の表面が摩耗し、二次精米の効果を兼ねており、その量は白米の1~2%といわれる。また、カリウム、蛋白(たんぱく)質等が流出し、約20%の水分が米に吸収される。大正年間には手洗い、足洗いが行われ、米とぎ唄を歌いながら70回、50回、30回といわゆる七五三洗法で行った。手洗いから機械手廻し、次いで連続洗米機、ソリッドポンプが使われるようになった。ソリッドポンプは洗米と同時に輸送を行うことができる。洗米の水量は通常白米量の3倍から10倍量である。(「改訂灘の酒用語集」 灘酒研究会)

漱石の酒句(4)

明治三十二年 正岡子規へ送りたる句稿 その三十二 元日屠蘇を酌んで家を出づ

金泥の 鶴や朱塗の 屠蘇の盃

正岡子規に送りたる句稿 その三十五 十月十七日 修学寮

頓首して 新酒門内に 許されず

明治四十年 十月『日本美術』

酒買いに 里へ下るや 鹿も聞き

手帖の中より 二十九句

門に立てば 酒乞ふ人や 帽に花

大正三年 手帖の中より 百十四句

酒の燗 此頃春の 寒き哉(「漱石全集」)

「こだわりの店」の担当者

「こだわりの店」の担当者は、多くの場合、新人の編集者である。これは、その編集者に「旨い物」を食わせながら、ベテラン・ライター(つまり私というオッサン)に編集部だけでは身につかない人との付き合い方や社会を外部から教育して欲しいという編集長の思惑だと私は思っている。だから、難しいと思う店は、わざと交渉をやらせる場合もある。このコラムを担当してきたことで、現在担当の板谷君の編集者としての腕は、確実に進歩してきたと思う。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)

はなのまく【花の幕】

花見の宴に張り回はす幔幕。蕪村の句に『花の幕兼好を覗く女あり』とある。

内々で茶碗のくゞる花の幕 酒をあけた茶碗

大詰は生酔の出る花の幕 幕に大詰の結び(「川柳大辞典」 大曲駒村編著)

ぶどう

「ワイン」という言葉はラテン語の「ウィヌスム」、ギリシア語の「オイノス」に発しているが、その原型である「ウォイノ(ス)」という言葉がどこから出たかは明らかではない。しかしごく古くに地中海沿岸か、地中海の島々に住んでいた人たちが使っていた言葉に相違ない。ブドウ酒の母体であるブドウはギリシア語でポトリュスといわれるが、これもオイノスとともに外来語とされる。ではブドウが最初に栽培されたのはどこだろうか。植物学者★ドゥ=カンドルは今日のブドウ自生地(地中海沿岸各地)から推定し、その発生地はカフカス・カスピ海南岸のあたりとしている。しかしごく古い時代にギリシア人・ローマ人に伝えられ、ブドウから作られるブドウ酒が愛好されるようになっていった。ところでギリシア語の「ポトリュス」の起原は古いイラン語ではないかと考えられるが(中世ペルシア語ではブドウ酒を「バーダグ」、今のペルシア語では「バーデハ」というのと関係があると考えられる)」、この呼称は中国語に入って「葡萄」、すなわち日本に入って「ぶどう」となったらしい。なお、日本には七一八年(養老二年)に僧行基が伝えたという。

★ドゥ=カンドル(一七七八~一八四一)-スイスの植物学者。植物自然分類法を著わす。(「世界風俗じてんⅡ 衣食住の巻 アジア」 矢島文夫他)

いっとちゃん

ともすれば1ヵ月のうち半分は、スーツケースを片手に旅しながら、日本各地のあちらこちらで呑み歩いている。その多くは、正真正銘、れっきとした仕事だ。仕事なのだから、一生懸命に呑まなくてはならない。酒蔵や朝市の食堂で、早いうちから酒気帯びとなるのは珍しくない。アルコールを摂取しても顔が赤くならないため、機会が許されれば遠慮なくたっぷりいただく。ときには許されなくとも、こっそりと。夜は新たな美酒との巡り会いを求め、熱心に居酒屋のはしfごを重ねる。ぐうたらな性格だが、こと酒に関しては、努力を惜しまない。メチルアルコール以外、なんでもウェルカム。呑めば呑むほど、元気が湧いてくる。二日酔いは、これまでの人生においてほぼ皆無。どんなに呑んでも食べても、翌朝は空腹で目覚める健やかで強靱な胃腸が自慢だ。したがって、記憶の一部が失われて少々の不安を覚える(ちゃんと支払ったかしらなど)以外、呑みすぎに対する反省はない。巷では、一升一斗の「いっとちゃん」と呼ばれている。というのもかつて、取材やイベントなどが重なり、1週間で文字通り一斗の酒量を達成したためだ。とりわけ頑張ったワケではなく、ごく自然の積み重ねだった。ちなみにγ-GTPの数値は、基本的にヒトケタ…。(「ニッポン「酒」の旅」 山内史子)

土佐日記

古くは平安時代前期の歌人、紀貫之(きのつらゆき)が著した『土佐日記』に、土佐人の酒宴好きを垣間見(かいまみ)ることができる。仮名文字で書かれた日記は、承平(じようへい)四(九三四)年十二月二十一日から、翌年二月十六日に京へ戻るまでの五日間の旅が綴(つづ)られている。紀貫之は帰京の旅に要した日数の半分以上を土佐の地で過ごしている。土佐国府(現在の南国(なんごく)市)から土佐湾に沿って海路で東に移動し、室戸(むろと)岬の手前にある室津(むろつ)港を目指す。土佐湾の海岸線の三分の一ほどの行程となる。距離の割には移動日数が甚だ多い。けれど、単に海が荒れての足止めばかりではない。手間取った最大の理由は、「餞(はなむけ)」と称する送別の酒宴が連日のように催されたからだ。果ては、舟航中に酒肴(しゆこう)を持って追いかけてくる者や、舟へ差し入れする者までいた。国司の任を終え、人格的円熟期にある紀貫之といえども、土佐流のもてなし攻勢に呆(あき)れ気味の様子を匂(にお)わせる。また、貫之は土佐国での在任中、最愛の娘に先立たれている。そんな痛哭(つうこく)の思いを秘めた歌仙・紀貫之に対する人々の人気は高まり、送別会へ押し寄せたことが想像される。師走(しわす)から年明けにかけての日記は、漢詩や和歌の記述が増え、歌人らしい側面を見せている。けれども下手な歌を詠む大人に興ざめさせられるかと思えば、歌の上手な子供が座を沸かせたりと、おかし味を込めての日記内容。とにかく室津から出港する一月二十一日まで、風流と酔いのカオスが混在する土佐流送別会は続いた。(「酒は人の上に人を造らず」 吉田類) 土佐日記

大衆食堂

大衆食堂は大衆酒場と同様に、下町や工場が近い街に多い。浅草の「水口」、町屋の「ときわ食堂」、そして立石の「あおば」がその数例である。また、筑地の魚市場周辺にも「呑める食堂」が数軒あり、仕事を終えたばかりの男たちが朝から酒を呑んでいるのをよく見かける。競馬場・競艇場・競輪場周辺の「おけら街道」にも、呑み屋の間に大衆食堂があり、メニューの「カツ」を「勝」に書き換えていたりする(カビが生えた洒落(しやれ)とは言え、場内に入る前ならまだ笑えるかもしれない)。立地はどこであろうと、「食堂」や「定食屋」を自称していようと、呑んでいる客にとっては、けっきょく「呑み屋」である。当然のことながら、酒を呑まずに普通に定食を食べに来る客もいる。どちらも歓迎されるところは(たいていの)居酒屋とは違うし、またその違いこそ大衆食堂のおもしろみのひとつだと思う。とりわけ下町にあるような大衆食堂では、定食を食べている親子のすぐ隣のテーブルに、競馬新聞を凝視しながらハムカツをつまみに酎ハイを呑んでいる男もいたりするわけだから、通常の呑み屋に比べて客層は広い。各自がマイペースで別々の世界を占めている。そのように重層的な時空間で成り立っているところが、大衆食堂の魅力のひとつだと思う。多様な客を受け入れ、それぞれのニーズに応える柔軟性および寛容性が、大衆食堂の特徴だというわけである。

再び酒を飲み初め

父はやっと健康をとりもどしたらしい容子に見えたが、同時にこの頃からまた、ふと酒を飲み初めるようになった。家に帰った当座の父は「煙草だけはどうも廃(や)められないが、酒だけは、これがいい機会だから、こんりんざい、もう廃(や)める」と断言して、母を感激させ、母はうれし涙をながさぬばかり、その事をぼくらに迄何度も告げてよろこんでいたが、それが結局、つかの間だったわけである。「おいく、もう二合ばかり買いにやれ」とか「おいく、もう一本つけろ」とかいう、ありきたりな大酒癖の常套語が、毎晩の貧しいランプの灯が、気のひけるほど石油を吸うのが同じように、毎夜、母の財布に血を絞る思いをさせた。それでも「はい」と云う返事しか知らないような母は、勝手の小暗い隅にたたずんで、明日の米代としている小銭を悲しげに数えた。そして小銭と酒瓶とを持たせられて、ぼくは毎度、夜更けてからも使いに行った。晩秋の薄ら寒い風の中を、酒は手に抱いて帰りながら、焼芋屋のあたたかそうな煙は空しく横目に見て、そして家に帰れば、母は手内職の夜なべをしているし、ぼくも小さい弟妹たちも空き腹でいるのに、父ばかりが飽くなき独酌をつづけて居、しかも何か鬱々と不機嫌を内に溜めている姿を見ると、子供心にも、父の矛盾と非情に、堪らない不平を掻き立てられた。こうして父へのあきらかな反抗心を知ったのは、父が再び酒を飲み初めて、母の苦しみを加速度にして行った頃からのことであった。(「忘れ残りの記」 吉川英治) 或る日の酒父像

アジの焼きサンガ

作り方

①三枚におろし(-)、皮を取ったアジを細切りにする。

②長ねぎとしょうがはみじんに切り、味噌とアジを混ぜ合わせる。器に平らに盛り、焼き網にかぶせて表面を香ばしく焼く。

材料(2人分) アジ(刺身用)…2尾 長ねぎ…1/4本 しょうが…1/2片 味噌…大さじ1

このつまみに、この一本 西の関 美吟純米/大分 日本酒度…±0 酸度1.4 価格…5540円(1.8l)●燗をすることで、さらなるコクが生まれる酒。口あたりはさわやかで、のど越しには、軽い苦味が残る。甘さ、辛さ、酸味、苦味、渋みの五つの味が、絶妙のバランス醸し出す。(三献)(「新・日本酒の愉しみ」 堀部泰徳編集人)

果(くだ)物さかな

木の実などや酒のさかな。木の実などを、酒のさかなにした。清少納言(せいしようなごん)の『枕草子』に、<殿の御(お)前に、宮司(みやづかさ)召して、「果物、さかななど召させよ。人々酔はせ。」など仰せらるる。まことに皆酔ひて、女房と物言ひかはすほど、かたみにをかしと思ひためり。>とある。(「飲食事辞典」 白石大二)

損だけど

夢中で話しても、泥酔後だと忘れていることが多いので、おんなじ話を何回もしたり、おんなじ質問を何度もしたりすることになる。私の友人たちはみなこういったことに寛容だが、一度友人に、「なんだか前に話した時間が存在しないみたいでさみしいね」と、(嫌みではなく)しみじみと言われたことがあって、本当にそうだ、と思った。話しても話しても、あるところに戻ってしまう。初対面の人と盛り上がったのに、盛り上がった部分だけ覚えていなくて、次ぎに会うともじもじしてしまうことも多い。そういうとき、双六で後戻りしている気がする。人より確実に損をしている。でもしかたない。必要なのだから。そして混沌としたいくつもの「覚えていない」泥酔時間を思い出すと、覚えていないながら、なんとはなしにしあわせな気持になってくるのだから、うん、酒が飲める大人になってよかったと思うことにしておこう。(「泥酔懺悔 損だけど」 角田光代 )

マルセウ本間商店

しっかりした酒を仕入れるには、いい銘柄を揃えていて熟成にも理解がある小売店となじみになる必要がある。私が最近一番懇意にしているのは、笹塚の十号通り商店街にある「マルセウ本間商店」である。本間さんは、石数が大きく有名な蔵元の銘柄は置かない。造りのしっかりした小さな家族経営の蔵元を大事にし、何度も蔵を訪問して親交を深め、酒の意見交換を行い、消費者と蔵元をつなぐパイプ役になるという明確なポリシーで商売している。(「蕎麦屋酒」 古川修)

松ちゃん

松岡(きっこ) それから博多に行くたびに行くのは、中洲の入口で、屋台の「松ちゃん」。

鈴木(三郎助」) 行ったことない。

松岡 そこでは良いものしか置いてないんです。お肉もお刺身用、生きている海老しか置かないし、一流の料亭でいただくものと同じです。「今日はカレイがいいよ」とまだ生きてピンピンしているのを見せてくれる。この店の蓮根はなぜかおいしいんですよ。蓮根を天麩羅にするんですよ。

鈴木 人見知りするんじゃないかな。僕なんかが行くと、今はないよ、といわれるかもしれない(笑い)。そんな店に限って料理はうまい。

松岡 すごく偏屈で、お酒をあてにしてくる人には、予約だから、といって断るんです。おいしいものをおいしく食べてもらいたい、そのついでにお酒を飲んで、という人は歓迎するんですが、お酒が第一で料理は何食べても同じという人はだめなんです。私がいる間に四組くらい、今日はすみません、と断りましたよ。なかには、「お酒ある?」とくる人には、「うちはお酒置いてないよ」(笑い)。偏屈ですね。(「友あり 食あり また楽しからずや」 鈴木三郎助対談)

周 BC一一〇〇頃 『周礼』の食物関係官職名の主なもの 酒正(酒官の長) 酒人(酒造を司る)(「一衣帯水 中国食物史年表」 田中静一)

酒が語る日本史

山口さん、富士さん、高橋さんと酔話の極意ばなしがつづいたが、和歌森太郎氏の『酒が語る日本史』(河出書房新社刊)は、酒に関する教養書といっていいものである。この日本史は、古代貴人の酒、平安公卿の酒、源平武将の酒、信長と秀吉の酒、元禄太平の酒、酒に徹する奇人たち-と目次を拾っても、なかなか魅力的な内容がつづく。これは、題名通り、酒をポイントとした日本史である。酒がどんな飲まれ方をしたのか、どんな人が酒豪であったのか、エピソードの積みかさねでこの本は成り立っているが、それがまことに手ぎわよくまとめられている。わかりやすいのもよい。例えば-上杉謙信は酒豪であった。一応酒盛りがすむと、別の部屋に、相手によい武将とつれだって入り、二次会を開き、三合入りくらいの大盃で酒を愉しんでいたという。その大酒のたたりで、せっかく信長との対決のため出陣準備をととのえていた天正六年(一五七八)に、脳卒中で、厠のなかでたおれてしまった。謙信が二次会が好きだったとは面白い。(「作家の食談」 山本容朗)

がんもどき

お酒はあびるほど好きでも、絵についてお酒をあがらんことがあります。五代目菊五郎の「茨木」を描かれた時、翌日もう一遍その絵を観たいと、自分の描いた絵を見直しに見えたので「サァ御酒」というのを「今日は何といっても飲まない」とお茶でとくと一覧、手落ちのないのを確かめて帰られたというお話です。総州の景色がお気に召して、新川の鹿島家の茶室の襖へ描かれた時も、お酒を寄せつけず素面で描かれました。この襖のはがしが後に百五十円もしていました。先生はどんなに酔っ払って夜遅くお帰りになっても、朝の間にしっかりした絵を描かれました。お酒は剛の者でしたが、喰べ物は少しもお構いなくお好きな物はがんもどきなんですよ。ですから毎朝本膳のお平を拵え、長芋、椎茸、がんもどきをおつけするんで全くお好きでした。夜遅く朝早く、奥さんは寝る間がないといったあんばいでした。(「河鍋暁斎」 落合和吉編)

中山千夏

中山千夏と『話の特集』の編集長・矢崎泰久、放送ジャーナリストのばばこういちはいずれも私の親しい仲間だが、この三人が麻布のレストランあたりで会食している姿は、まことに面白い。矢崎、ばばの両氏は全くの下戸である。、千夏ちゃんといえば痛快なる飲み助なのだ。上物のワインなどを抜いてグイグイいっている中山千夏の前で、うんざりした顔でジンジャーエールなどを時折り口に運ぶ中年というよりは初老の二人の男は、遅れて参加した私の顔を見たとたんに、ほとんど絶望って顔になる。ご機嫌になりはじめた千夏は、下戸を相手じゃ話にならないと思い始めていたところに私である。喜色満面で「飲もうよ」ってことになる寸法。矢崎・ばば両氏は「こりゃダメだ」と眉をしかめるのである。「飲んべえは(時間が)永くてやだよなァ}矢崎・ばばの両氏の気持ちもわからなくはないが、酒の楽しみ方に無縁とは、なんとも哀しい話ではないか-と同情しきりでもある。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)

梅酒(うめしゆ) 梅焼酎

焼酎に実梅や氷砂糖を入れて製した酒。甘く爽やかで夏日の飲に適する。暑気中(あた)りや下痢に効果があるともいう。一般に「梅酒」というが、「梅焼酎」ともいう。

梅酒嗜(たしな)む幾分しのぎよき日なり 及川貞

雨の日々梅酒色よくなりにけり 鳥越すみこ子

妻留守のさがす梅酒の置きどころ 土方秋湖(「俳諧歳時記 夏」 新潮社編)

国民的勝利 ブリア・サヴァラン 関根秀雄訳

いよいよデザート。それはバタとチーズとココア豆とヒコリ(インド産くだもの)とであった。ここがいよいよ乾杯の時期で、われわれは王様の権威のために、人民の自由のために、また婦人の美しさのために大いに飲んだ。特にウィルキンスン氏のためには、かれがジャマイカ島第一の美人だと自負するかれの娘マリアの健康を祈った。ぶどう酒の次にはいわゆるスピリッツ、すなわちラム酒を初めいろいろなブランデーが出た。スピリッツが出るとともに放歌高吟、いよいよたいへんなことになりそうだった。わたしはかねてこのスピリッツを心配したので、それをかわしパンチを求めた。リットルじいさん自ら前もって用意してあったのだろう、ボールに一杯それを持ってきた。それは四人分くらいはいりそうなやつで、フランスではこんなばかげたでかい器は使用しない。それを見るとわたしはまた元気が出た。きわめて新鮮なバタを塗った焼きパン五つ六つ食べると、にわかに気力が出てくるのを感じた。そこでわたしはあたりをながめまわした。まったくわたしは、最後はいったいどんなことになるかと、そろそろおもしろくなってきたのである。仲間のふたりはかなりけろりとしている。かれらはヒコリの実をつまみながら飲んでいた。ウィルキンスンは赤黒い顔をし、どろんとした目つきでもう相当参っているらしく見え、その友のほうは黙ってはいるが頭の中は煮えたぎったなべみたいらしく、大きな口は雌鶏(めんどり)のしりみたいだった。私はいよいよカタストロフィーが近づいたぞと思った。実際ウィルキンスン氏は、はっと目がさめるといきなり立ち上がって、かなり大声で『ルール・ブリタニカ』を歌いだしたが力が続かず、どかりと一ぺんいすに腰をおろすと、そのまま食卓の下に伸びてしまった。それを見るとかれの友人は何やらわめきながら、かれを助けおこそうとかがんだなり、これまたその場にころがってしまった。この突然の結末を見、それまでの緊張が解かれて、わたしがいかにうれしかったかそれは言葉に尽くせない。私はベルを押した。リットルが上がってきた。型どおり「これらの紳士がたを十分介抱してあげてください」と言いつけたうえ、われわれはパンチの最後の一杯を干した。やがてウェイターがやって来て、みんなしてthe

feet foremost*のおきてに従い、かれら敗残者の足をつかんで連れて行った。友人のほうは死んだように動かなかったが、ウィルキンスン氏の方は絶えず『ルール・ブリタニカ』を歌いかけた。 *the

feet foremost(足を先につかんで)というのは、英語で死体や酔漢を運ぶ時に使う慣用句である。(原作者注) 翌日ニューヨークの諸新聞はかなり正確にその晩のありさまを報道したし、それを次々に転載した諸新聞も事件以来ふたりのイギリス人が病気でいると書き添えていたので、わたしはかれらを見舞にいった。友人のほうはひどい消化不良のためにぽかんとしており、ウィルキンスン氏のほうはひどい神経痛が起きて寝台にしがみついていた。たぶん飲みすぎのために持病が再発したのだろう。かれはわたしの見舞いの言葉に感激しいろいろと言ったが、特にこんなことを言った。「おお、あなたはほんとうに親切な飲み友だちです。だがわれわれにとってはあまりにお強すぎますよ。」《Oh!

dear sir, you are very good company indeed, but too hard a drinker for

us.》[訳者 せきね・ひでお(一八五九-)仏文学](「酔っぱらい読本・弐」 吉行淳之介編) ニューヨークでサヴァランがイギリス人に飲み比べを挑まれた話です。

一寸能い処あり

歌舞伎座はこの月、「井伊大老の死」という中村吉蔵の新作を演じている。歌舞伎座は何かしきりに新作を試みようとしていたらしく、五月には坪内逍遙の「名残の星月夜」を出している。これはしかし何かと大向の看客の故意的な故障が入ったりして正しい評価を求めることができなかった。そのような邪魔があったにもかかわらず、六月には、すでにこの「井伊大老」上演を企てたのだが、「水戸側の抗議から」(東京朝日、五月三十日)一旦中止し、大改訂の後にこの七月左団次一座が小山内・岡鬼太郎監督で上演することになったのであった。原本は四月の『早稲田文学』に出たというから、気が早い、何か急いで探しているものがあったと感じられる。たぶん時勢が新しいものを求めていたのであろう。その芝居を見ていて、ちょっと風格が感じられて捨て難いと思ったところがあった。二幕目、左団次の井伊掃部頭と相手は寿三郎か猿之助かだが、何か喜ばしいことがあって酒杯に託してにっこりとするところの情誼の表現がまことに巧くいった、と思った。まもなく東京朝日新聞に出た竹の屋評を見たら、「左団次の大老盃を取り上げて一寸(ちよつと)能い処あり」と書いてあった。なるほど「一寸能い処あり」くらいが丁度良いほめ方と、感心したのであった。(「芝居むかしばなし」 福原麟太郎)

花岡技師

大正九年ごろの話。当時、有名人は必ず泊るといわれた秋田市の石橋旅館(昭和四十三年廃業)でも、"一流旅館"のこけんにかけて?酒は灘モノしか出さなかった。花岡正庸技師は、この石橋旅館に地酒を使うよう熱心に勧めていたが、なかなか「うん」といってもらえなかった。そこである日、こっそり女中に手を回し、なじみの酒好きな客に「両関」を出させた。女中はおっかなびっくりだったが、客の反応は、「うまい酒だ。明日、おみやげに用意してくれ」。報告を受けた主人も「あの客がうまいというなら、うちも灘酒をやめて地酒にしよう」ということになった。花岡技師のエピソードをもう一つ。大正十二年秋の県清酒品評会の夜、宴会を終えた若い酒造家たちが秋田の川反に繰り出すと、ある料亭の玄関に灘酒のコモかぶりが山積みされていた。「何で秋田の酒を使わない」と怒った花岡技師は、コモかぶりを道路に投げつけ、料亭の玄関を酒びたしにしてしまった。荒っぽい話だが、こうした情熱が、昭和初期までに県外酒を"追い出す"原動力になった。(「あきた」雑学9ノート」 読売新聞秋田支局編)

竜舌蘭の酒

「情熱の酒」と呼ばれるテキーラは、メキシコの酒。竜舌蘭(りゆうぜつらん)という大型の常緑草を原料につくられる。蒸留技術の必要なテキーラは、一六世紀、スペイン人がメキシコにいってからつくられるようになったが、それまで、この竜舌蘭からは、「二十日ねずみ酒」という"伝説の酒"がつくられていたという。その伝説によると、一〇〇〇年も前、ある人が竜舌蘭の幹(みき)をかじっている二十日ネズミをみつけた。不思議に思ってその後をつけると、ネズミの巣に山吹色の液体があった。なめてみると、なかなかうまい。そこで、他のネズミの巣からも、この液体を集めて保管しておいた。やがてこの液体が発酵し、むちゃくちゃうまい酒になった。それを国王に献上すると国王も喜んで、この酒の製造を命じたという。現在も中南米には、テキーラとはまったく別の、竜舌蘭の樹液を発酵させてつくった酒がある。(「酒場で盛りあがる酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部(編))

秋刀魚

夏秋刀魚は、私などには脂が多すぎてちょっと鬱陶しい。おまけに値段も高いしね。やっぱり、秋刀魚には秋がよく似合う。塩をふってしばらくおいて、出てきた水分を軽くふいたら、もう一度塩をして、あとはレンジのグリルで焼けばいい。グリルで魚などを焼くときは、前に立って目を離さないのが鉄則だ。これまでその場を離れて、どれだけいろんなものを黒焦げにしてきたことか。ひっくり返したら、いそいで大根をおろす。スダチも切らなくちゃ。さあ、焼けたぞ。身が崩れないように用心して器にのせて、おろしとスダチを添えたら完成だあ!さあさあ、まずはどてっぱらのど真ん中を一口。うん、新鮮で熱々。ビールがうまい。次いで、ワタにいく。秋刀魚はワタを入れたまま焼いて、ワタごと味わえるのがうれしいね。秋刀魚のワタは、胃袋と肝臓に大別できるが、胃袋には、網で獲られたときに暴れてはがれたウロコを飲み込んだのが入っていることが多いので注意が必要だ。アレが口に入ると非常に興ざめだから。箸の先にワタをつけてチビッとなめる。ほろ苦さとコクがあいまって、思わずうっとりする。これはもう日本酒しかない。というわけで、広島の『白鴻』の純米吟醸を常温で。秋刀魚の時期というのは冷えた酒とお燗の中間、常温がいい。日本酒を含むと、はらわたの苦みとコクがさらにふくらんでいっそう美味い。あとは、おろしとスダチとワタと身を好きなように組み合わせてグイグイ飲む。ああしあわせじゃあ。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)

大根の酒粕煮

福光屋 中谷さんのお勧め

いろいろな野菜を粕煮にすることができる、応用のきくレシピです。

●(5人分) 大根 1/2本/酒粕 50グラム/薄口醤油 大さじ1杯/あさつき 適宜/だし汁 3カップ/みりん 小さじ1杯/砂糖 小さじ1杯

●作り方 ①大根の皮をむき、乱切りにする。 ②だし汁で酒粕を溶かし、鍋に入れて大根が柔らかくなるまで、落とし蓋をしながら煮る。 ③薄口醤油、みりん、砂糖を加えて味を染み込ませる。 ④器に盛り、小口切りにしたあさつきを持ったらでき上がり。

◆かぶなどでもおいしい粕煮ができます。いろいろな野菜で試してみましょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄監修)

うたびと 林富士馬(はやしふじま)

昔 詩人は酒と女とのために

その歌曲を残して死んださうだ

そして いま近代のうた人達は

貞淑(ていしゆく)な妻と 子供のために

繍綵(しゆうさい)の詩作を織りなしたさうな(「酒の詩集」 富士正晴編著)

[かすづけ瓜の作り方]

量にかかわらず石灰と明礬を入れた湯で煎じ、一昼夜冷水に浸しておく。沸かした酒を糟と塩に加え、更に銅銭百文ほどを入れてよくかきまぜ、十日ほど漬けておく。取り出して拭い乾かし、別に上等の糟と塩、沸かした酒をまぜて用意していれかえる。再びまぜてカメに入れて収め貯え、くまざさの葉で口を蓋い、泥で封をする。(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳注)

山内容堂

維新後は官を辞し、ひたすらに飲み、連日、新橋、柳橋、両国の酒楼に出没して豪遊し、ついに家産をかたむきかけたが、「むかしから大名が倒産したためしがない。俺が先鞭(せんべん)をつけてやろう」と豪語して、家令の諫(いさ)めをきかなかった。(「酔って候」 司馬遼太郎)

ホームバー

その頃の梶原は、銀行にとってはまたとないビジネスチャンスを提供してくれるお得意さまである。主人の不在がちな梶原家に彼らは日参し、留守を守る夫人の篤子に新しい家の建設を勧めた。寂しい篤子が、その話に乗った。仕事場がネオン街に近いのをいいことに遊びまくる夫が、そうすることで帰ってきてくれるかもしれなかった。ホームバーも作った。そうすれば何も外で高い金を払って飲む必要はない、はずだったのだ。篤子の思いは、しかし梶原にはまったく届かない。むしろ逆効果だった。当時の風潮だった「マイホーム」という観念を生理的に嫌悪(けんお)していた梶原は、豪邸に反発だけを感じたらしい。『わが懺悔録』に、こんな記述がある。」<うとましいのだ。オレはとてつもないものをブッ建ててしまって、一生この家に縛られるんじゃないかという恐怖感をもった。(中略)オレはグラスを叩(たた)きつけて、「ホームバーで酒が飲めるか!」そのまま六本木に直行だった。結局、なんのかんのといっても、早い話がホームバーには遊ぶ女がいないということだった。あのころはひどかった。地元の大泉界隈(かいわい)で、クラブやキャバレーのめぼしい女は全部ものにした。二階に篤子たちが寝ている、この家にホステスを連れ帰り、いっしょに風呂に入ったこともあった。常識ではとても考えられないことをしていたのであった>梶原の暴力や理不尽な浮気に堪えかねて、篤子はやがて家を出た。女友達の部屋で鎮痛剤に酔っていた篤子は、一度は連れ戻される。が、梶原はなお仕事に女に多忙で、雨降って地は固まらなかった。軍艦御殿には家出の前と同じような生活の繰り返しがあるだけで、篤子の心は癒(いや)されることがなかった。貰(もら)ったダイヤの指輪などをベッドの上に置いて、再び家を出た。二人の間にはすでに四人の子どもがいたが、昭和四十七年十一月、梶原一騎こと高森朝樹と篤子は正式に離婚した。当初は裁判沙汰(ざた)になりかかり、篤子の弁護士は六千万円の慰謝料プラス毎月の養育費が妥当と試算した。が、争いを嫌った篤子は話し合いに持ち込み、その結果慰謝料は四百万円だけが支払われた。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)

ガスライト・クラブ

もちろん禁酒法時代の様子は、古いアメリカの映画を見て想像するくらいであるが、似たような状況を垣間見させるような酒場があった。私がニューヨークで働いていた一九六〇年代によく通ったガスライト・クラブという会員制のクラブである。いわゆるキークラブの走りといわれていたが、会員は入口で実際に合鍵を使わないと中には入れなかった。ウエイトレスは水着風のコスチュームを着ていた。プレーボーイ・クラブがはじめたバニーガールのコスチュームは、ガスライト・クラブからヒントを得たものだといわれていた。クラブの中には、それぞれに趣向を凝らした部屋がいくつかあったが、最も人気があったのは「スピークイージー・ホーム」といわれるところだ。スピークイージーというのは、禁酒法時代のもぐりの酒場のことである。その部屋は最上階にあったが、扉をノックすると、小さなのぞき窓が開いて「誰がお前をよこしたのか」と聞かれる。それに対しては、合い言葉である「ジョー」の名前をいわないと、鍵を開けてくれない。名前を度忘れしたら、いくら懇願しても絶対に中には入れてくれない。中はまさに「喧噪の巷」である。それほど広くない部屋に低いステージがつくってあって、そこで生演奏している。トランペットやドラムなどの音は耳をつんざくばかりで、注文をするにも大声を張り上げなくてはならない。そこではドライマティーニであれスコッチ・オン・ザ・ロックスであれ、すべての飲み物は、白い陶器のマグに入れられる。警察の手入れがあっても、さっと飲み干してから、ミルクを飲んでいたといえるようにというアイデアだ。ショータイムになると、四、五人のウエイトレス全員がステージに上がってくる。音楽がはじまると早速に、一九二〇年代にアメリカで流行したチャールストンを踊る。彼女たちは皆いわゆる「フラッパー」風のドレスを着ている。スカートの部分が蛸の足のように線状に切れていて、激しく蹴るように踊るとひらひらする、チャールストンにぴったりのドレスである。外の世界とはまったく異なった一九二〇年代の禁酒法時代の不法な酒場を演出していたのである。隠れて飲むという雰囲気をつくることによって、酒を飲むことが一段と楽しくなったのである。よく「盗み酒はおいしい」などというが、それと一脈通じるところがある。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)

ずいぶん手が上がって

「お正月の上に今日は宮様(高松宮宣仁)の御誕辰(ごたんしん)。お姉様(喜久子 高松宮妻、榊原喜佐子姉)濃紺の御洋装。お話しするうち)久美(喜佐子妹)様おいで。宮様も還御(かんぎょ)あそばされる。御祝酒三人にていただく。三笠宮様両殿下お成りにてお辞儀申上ぐ。お酌までしていただき、しばらく同じテーブルにてお話。お菓子など召し上がってお帰りあそばす。それより両殿下と我々三人と、御祝いの御膳につく。お話もはずむ。お姉様を中心に姉妹三人並んでおしゃべり。宮様(三笠宮)と盛んにお話の殿様(高松宮)も大分よくお酒を召し上がる。ずいぶん手が上がっていらっしゃるのでびっくり。『若い者の世、若い者出でよ』の話で皆大いに気勢上がる。が、宮様砲術学校の教頭におなりあそばしたとのこと。何ということだ。射撃のお稽古とはあまりにももったいない。惜しい!御力が埋もれて何とも申し上ぐべき言葉もない。中央へ!中央へ!必ず、若き世は来るであろうが…」(「徳川慶喜家の子ども部屋」 榊原喜佐子)

親の膳

中国の西端の山口県の見島には、親の膳という事が行われている。親の膳は、養子に出た息子や嫁に行った娘が、婚家から親元へ食膳とお神酒を贈ることである。正月・三月・五月・九月の節句と、大晦日に贈る部落もあるが、三月・五月・九月の節句と、七月の七日と、盆の十五日に贈る家もある。他家にくれた娘や、婿入りさせた息子の家から曲木の膳に、銚子一本・煮〆一皿・ボタ餅五つという風に、老いた親の口にかなう程のささやかな料理が届けられるのであるが、それを待ちかねる日の親の心には、想像以上のものがあろう。ささやかな隠居所にあぐらをかいて、「ばばあ××のはまだ来んか」と、一本ずつ捧げられる銚子を倒す事をこの日の楽しい義務にしているのである。生きている限り節日毎に親のやしないの膳を捧げてくれる子供の愛情に、子を育て上げるためばかりに終わった生涯の苦労も忘れられて、ただただ子を持った喜びだけが胸にせき上げてくるそうで、親の膳の数の多いのを誇りたい気持になるという事である。日支事変のはじまった年の夏、この島に渡って、親の膳のボタ餅を分けて貰って食べながら、もろ肌ぬぎになって、三人の娘から贈られた親の膳のお銚子と取り組んでいる老翁の喜びを眺めたのも、今ははるかな思い出になった。(「食生活の歴史」 瀬川清子)

ざぶん/どぼん/焼き鳥

日銀内部の隠語。裾に酒がかかるほどの軽い接待が「ざぶん」、文字どおりどぼんと身体ごと酒に浸るほどの高級料亭の接待が「どぼん」、融資を求める相手銀行にぎりぎりまで実行せず、いじめるのが「焼き鳥」。都銀などと日常的に接する業務局で七〇年代から使われている。「MOF担(モフたん)」に続く接待疑惑関連語。(「平成新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)

塩っぱい肴

ただ、吟醸酒だけを飲むようになったら、酒の肴に塩っぱいものを選ばなくなったのは事実である。酒の味が私をそうさせたのである。つまり酒が肴を選んだのだ。それが高血圧の家系なのに血圧を上げずにこれた原因の一つになっているらしい。私はその面でも吟醸酒に感謝している。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)

一八才で離脱症状

私の所に一八才で、すでに離脱症状である手の震えや冷や汗が出現して、アルコール依存の状態で来た男の子は、高校に入学したものの学校の雰囲気が合わないと、しだいに学校へ行けなくなり、登校拒否の状態に陥った。一六才から、自分の部屋にこもったきり夜昼逆転の生活を送るようになり、起きている間はテレビゲームしかやらないという日が続きました。そのうちに家にあったお酒を、こっそり自分の部屋に持って行って飲むようになり、ビールやウィスキーも手当たり次第に飲み始めました。毎日ウィスキーのボトルを一本飲んでしまうという日が続きました。家にあるお酒では足りなくなり、お酒を買いに行く時だけ外出するようになったのです。親に酒代をせびり、母親が断わると暴力をふるってお金を出させ、それでも足りないので自分のファミコンソフトや果てにはファミコン本体まで売ってお金を作り、酒代に充てました。そうやって彼は自閉的に飲酒を続けることで、一年もしないうちに離脱症状、-が現れたのでした。このように、学校での何らかの挫折体験が発生した時に、子どもは引きこもりの行動を示すことが多く見られます。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)

落書