朝から飲むことだけはしません 酒に人 ゑい過ぎぬればびろうなり "うわばみ"ってやつ 酒に酔ひて 第一回の文壇酒徒番附 (第十一)一休 山居し給ふ時 清酒一筒 壮大な二日酔い 武士が金を借りるときの作法 御酒之日記、きかきの注 二日酔い金魚のような孤独感 御酒之日記に記載されたきかき 特攻隊員の痛哭の川柳 一升 長沼国郷伊呂波歌 食レ肴 飲レ酒 凶兆に惑わされぬ忠敬 酒七 花の露うけてうれしき杯に 生酔音楽、詩人嗜餅 "五合以上"の飲み手 馬と魚 江川家 酒五、酒六 白焼で一杯 バンダライの酒場 戦国時代から桃山時代 鈴傳 酒三、酒四 大酒飲み パスツール 命の酒 酒一、酒二 酒なくて ノーメル賞の審査員 小米 飯塚 林房雄(はやし・ふさお) 酒泉の穴コ 父親がドアを破壊 酔えば必ず脱線 一番の大酒のみ (五八)おかし 駒下駄 飲むと書けませんね 焼酒を呑む心得 酒困 五割増しにして飲む ニガゴリ 片栗粉を振り入れて、トロッとさせた日本酒 百年三万六千日 ホテルのベスト 化学説と生命説 西部のサルーン 飲酒の十徳 贅沢な蟻 倒れるまではしごをしたい カップ酒 う酒 酒に酔いて 火野と長谷 方言の酒色々(25) 「脳ナビ」 98.空の樽より ホーキ酒 ○きん酒 吐もせず 依存症は否認の病であると言われる まぶきす、むさし、むねはらい、むらさめ 省筆譚 御酒之日記、菩提泉の注 食道静脈瘤 づぶしち【づぶ七】 温かな料理と温かい燗酒 酒問答 御酒之日記に記載された菩提泉 渋ウルカ 吐くのはマスター 桶と甕 AKK『アルコール問題を考える会』設立 酒9 大田南畝の狂歌(6) 「春夏秋冬」夏之部 庄内の酒と肴 介抱役 久しくあはさりける 憂きことへ酒誰よりもやさしかり 酒8 蘭陵酒-李白の思い出 "赤い"文士 さけ[酒] 褌徳利 ギリギリの味 選択の余地 千葉周作狂歌 酒7 299 水辺試レ飲 毒茸 坂口安吾(さかぐち・あんご) うけひざけ【盟酒】 酒6 日本酒2 のんだくれ 鴻ノ池の金 日本の印象 酒5 酒を飲むコツ 飲めば都(2) 臨風杪秋樹 農と醸が一体化した酒造り 西成警察署 酒4 飲めば都 敏感な舌 酒 呑む前に食べろ 酒3 歌手・水原 弘さんの死 青紫蘇香煎の吸い物 受け入れがたい旅行ヒントのベスト 膳に二個ずつの盃 飲みニケーションのデメリット 祭礼・年中行事日の白木屋 魚介類との相性 出家の戒 -授業で酒を造られましすよね。 82-ひとりさかもり一人酒盛 「醸造酒」と「リキュール」 方言の酒色々(24) 酒が沈むと言葉が浮かぶ 久保田のお酒 爆弾酒 酒の作りかた(造酒法) 一杯の葡萄酒は 某月某日 清正という酒 愛飲家と下戸 67.子どもは糞のために ある人いたく酒をのむをいさめて アイヌの酒2 またろく、まついた、まないた・の・はい 酔っ払って寝てしまって づぶ【づぶ】 僅かに五合位 アイヌの酒1 茶と酒 生姜酒、梅酒 アルコールと麻酔 酒という字 警戒警報とアル中ハイマー ひとりになるだけのこと 某月某日 圓朝会 仏説摩訶酒仏玅楽経(3) 子葉大高源吾 ホステスの宴会旅行 我楽多文庫御披露 土佐の南画家 定年書店 鉄舟はお祭りが大好き 平安朝時代 西部のサルーンの生涯 師と酌んだ酒 逢ウタカラニハ一杯ヤロウ 行き道と帰り道と 叔于狩 ご飯を肴 芸談を肴 虚子短冊に酔ふ ぞうしゅし造酒司 記憶 最後の泥酔 死んでいるんじゃないの ドイツ人の一日 君と僕が握手したら 引きさき箸 海軍軍人 バー「甘粕」 サラ川(20) ビールの飲み方 井伏と青野 (三九)をかし、斎院の某 お燗をする湯の匂い 酒でも飲まなきゃ、身が保たぬ 四升から五升までなら 酒代は石碑の揮毫料 ひややつこにて 謾りに酒を沽うを 酒屋の娘 ざつくばらん 手のなる方ヘ 私は今でも少し飲み過ぎるが *植物性の神饌として 恋酒 庄内の酒 芝浜 中江藤樹と無頼漢 さかづきは右の手にてうけとめて 父の後継者 スプーン一杯のビール 静脈瘤の破裂 井泉水 ○上戸 醵 御酒之日記 天野酒の注 禁断の味 寺の息利の酒を3 心筋梗塞の前後 御酒之日記に記載された天野酒 パリの生活から 獅子舞 寺の息利の酒を2 御田祭り こぼし酒 飛露喜 寺の息利の酒を 雨風 紹興にて 生命の酒樽2 乳酸、コハク酸、リンゴ酸、クエン酸 三拾歳不レ過内ハ 此君盃の記 生命の酒樽 酒 電源開発にて 42団坐言レ懐。 酔っぱらい 目の病気を治す 半分 ウィスキーとは 日本酒 大食漢 (一九)をかし、男、 酒功賛並序 某月某月 久保田万太郎(くぼた・まんたろう) 神様の相談を聞いた話 花霞 日本酒の杯とコップの水 TAHARA氏 希望の光 さけ|酒 [アルコール中毒と節酒法] 爽快な呑みよう 週末のオフ 熱燗(あつがん) 酒2 帰園田居第五首 75のめる 軍隊の酒のベスト 酒が少量であればあるほど 213ハルム

朝から飲むことだけはしません

胸椎(きようつい)の圧迫骨折で(二〇〇六年)八月に入院して、九月に退院。現在は自宅で治療しています。-

私は記憶にないんやが、弟子に向かって「これを食べるには何ぞ飲むもんが要るなあ」とか、「この百円ライターは何に使うんや」と、かまをかけてたそうや。また、「煙草(たばこ)吸いたい」と言うて「煙でスプリンクラーが作動します」と止められた時、「わしは煙を出さんと吸える」と言うたそうな。よほど吸いたかったんやな。ざこばが来て「師匠!もうこれを機に煙草やめなはれ」ちゅうさかい、「よっしゃ、ほな一緒にやめよ」と言うたら、びっくりしよった。「師匠、私を道連れにしなはんな」ちゅうて。お酒ははご祝儀の席とか飲まんならん場合があるさかい、まるっきりやめるわけにはいかん。煙草はもうくせになってるさかい、まるっきりやめるわけにはいかん。煙草はもうくせになってるさかい、酒よりやめにくいやろ。結局、対飲したその日から酒も煙草も復活しました。けど、私は朝から飲むことだけはしません。朝起きてすぐキューッとやってたんは、古今亭志ん生さんですな。長男の金原亭馬生(きんげんていばしよう)さんも酒飲みで、家に行くとお茶やなしに必ず御酒が出たそうな。その馬生さんはアルコール依存症のようになったけど、志ん生さんはそうはならななんだ。それはつまり、戦争中は酒が無かったからや。志ん生さんはアルコール依存症になりとうてもなれなかったんやね。(「米朝よもやま噺」 桂米朝)

酒に人 ゑ(酔)い過ぎぬれば びろうなり ゑいのうちにも 礼を忘るな(同右)

【大意】びろうは尾籠、失礼の意味、酒の席にも礼はある。酒席すなわち無礼講の席ではないのである。(「道歌教訓和歌辞典」 木村山治郎編)

"うわばみ"ってやつ

「いろいろ神話が作られているようだけど、早い話が"うわばみ"ってやつなんです。なんでも飲むけれど、その日の気分で切り分けて飲む。そういう意味では飲むことに関して幅の広い男でしたね。ただ、日本人にありがちな、ビールをく~っと呷って、その後で水割りを飲んだりして一気に盛り上がるような酒ではなかった。乱暴な飲み方はしなかったね。ゆっくり自分のペースで飲む。彼の酒は長かった。普段の僕のペースで飲んでいたら途中でダウンしてもおかしくないんだけれど、彼のペースにあわせていると朝になることもしばしばありましたね。トータルな量でいれば、かなり飲んでいた。相当強かったですね」と語るのは映画監督の崔洋一氏。七八年に公開された東映映画『最も危険な遊戯』で、主演とチーフ助監督という立場で出会って以来、プライベートでも親しい間柄にあった人物だ。(「松田優作の飲り方」 小林保 「大人の酒・男の飲み方」 宝島編集部編) 戻

酒に酔ひて

昨十三日(昭和十九年八月)、公(近衛文麿)と同乗軽井沢に来る。車中、公は小畑氏の談として、冨永次官が岸一派、近衛一派を思想国防の見地より逮捕せんとのことを云ひたることを挙げ、今日公が内府の地位につき粛軍を断行せずんば、彼等の為に却つて禍ひを受くべきことを述べ、梅津の人となりを説明せりと。又長尾欽弥夫人は昨今憲兵の感情の自己に悪きを以て、四方憲兵司令を自宅に招きたる所、酒に酔ひて、「大滝九仏氏を毒殺したるも、中野正剛を殺したるも自分なり」とて、得意げに語り、「今に重臣中の一人と岸を殺すから見て居れ」と云ひたりとて、公に報告、注意を勧告。その後、村田五郎を使ひて、重臣中の一人が誰なるか尋ねたる所、判然ぜざるも公にてはなき模様なりと。公は松平秘書官長に内府も共にねらはれて居るを以て、早く杉山に云つて四方をとり替へる様にしては如何と云はれたる由。(「細川日記」 細川護貞) 戻

第一回の文壇酒徒番附

佐々木久子が編集する『酒』という雑誌で、第一回の「文壇酒徒番附」が発表されたのは昭和三十三年(一九五八)からである。そのときの東の正横綱は久保田万太郎、張出し横綱志田健一、以下三役は大関・尾崎士郎、関脇・立野信之、小結・井上靖、張出し小結藤原審爾(しんじ)であった。西の正横綱は内田百閒、張出し横綱井伏鱒二、大関・火野葦平、関脇・きだみのる、小結・外村繁、張出し小結・石原慎太郎となる。前頭の面々は省略。この番付の作成にあたっては毎年、各新聞社や雑誌社の古手の記者が集まり、作家を力士に見立て、彼らの酒品、酒量、酒場への出勤度数、その年の本業の仕事ぶりなどから、勝手に格付けした。東西は関ヶ原を境にして、本籍地、出身地などにより分けられた。審議経過の速記は毎年、『酒』の新年号に掲載され、評判を呼んだ。(「ありし日の文士と酒」 大村彦次郎) 戻

(第十一)一休 山居し給ふ時 にごり酒の問答の事

一休和尚 山居しておはせませし時、したしく御出入申人 御見まい申しける、折ふし にごり酒をまいりける所へ 行かゝりければ、 山居して心すますと聞つるに にごり酒をばいかでのむらん 和尚其まゝ、 山居してのむべき物はにごり酒 とても浮世にすむ身でもなし とあそばしける、(「一休関東咄」 近世文芸叢書) 戻

清酒一筒

その頃から一五〇年ほど遡るが、現在の静岡県富士郡居住の南条時光は身延山の日蓮上人にお酒を贈っている。聖人の礼状を見ると「給わるところのすず(種々)の物の事、もちゐ七十まい、さけひとつつ、いもいちだ…」などと書かれている。それは建治二年(一二七六)正月一九日のことだが、弘安三年(一二八〇)正月一一日の同じような聖人の礼状を見ると「清酒一筒」とあるので、それは酒を竹の筒に入れて運んだのであることがわかる。酒だけではない、『日蓮大聖人御書全集』によると、酢も酒も皆竹の筒で運ばれているのであった。それは南条時光だけではない。妙法尼も四条金吾も竹筒でお贈りしている。この方法は一般に液体を運ぶ方法として長い間用いられていたのであって、日蓮上人の頃から百数十年後に当たる山科教言(のりとき)卿の日記を見ても、その応永一三年(一四〇六)一〇月一七日の記事に「中山相公来る。筒二、肴物・鯛等、江州土産ヨタレ大豆、斎々これを出す。参宮餞別の分か、思い寄らざる沙汰也」とある。筒二とあるのはお酒の入った竹筒である。中山大納言が伊勢参宮をするというので餞別をやったが、その返礼のつもりか、思いがけずいろいろなプレゼントがあったというわけである。つまり、液体の酒、酢、油は鎌倉時代から室町時代の初期にかけて竹筒に詰めて運ぶのが常識だったらしい。ただし「筒」は私のメモではこれが最後で、その後は酒は棰(たる)で運ばれている。さて、この棰(たる)だが、これは樽(たる)と同じものかどうかが問題である。しかし、話が長くなるのでこの問題は別の機会に譲ることにして、とにかく棰というものができた。しかし棰はどうも竹筒のように軽便ではなかったらしい。というのは棰の贈答もあったが、しばらくすると棰と並行して酒を湯桶(ゆとう)に入れて贈答する風習が始まるようになった。(「完本日本料理事物起原」 川上行蔵) 戻

壮大な二日酔い

西原 一〇年アル中だった人は、その後一〇年は二日酔いだっていいますからね。いわば、壮大な二日酔いに苛(さいな)まれているわけですよ。

吾妻 三ヶ月入院しましたけれど、三ヶ月なんかじゃほとんど効かないですよね。断酒してから一年くらいは体にアルコールが残っていた気がする。

月乃 入院は助走期間みたいなものです。本番は、世の中に出てからですよ。

吾妻 病院に入る連中は、どこか自覚していて、みんな「俺は気が狂ってるな」って言っていますからね。行動がやっぱりおかしい。変なもの拾ってきて集めたり、大量にインスタントコーヒーを買い占めたり、不思議な行動に走るんですよ。(「実録!アルコール白書」 西原理恵子・吾妻ひでお) 戻

武士が金を借りるときの作法

秦氏の話のついでに、あの筑波の「おさわぎ」(水戸天狗党の乱)のころ、(藤田)小四郎が氏の祖父君を訪問して献金を依頼し、祖父君は寄進についたことを話された。その際、小四郎は先ず朱鞘の大小を腰からぬいて前へ二本並べて、うやうやしく頭を垂れた上、「まことに恐れ入るが」と用件を切り出したとのことである。それを聞いて私は思い出した。むかし(青山)延光が、聖堂-昌平坂学問所の若い学生だった頃、他藩からきている学生仲間に大変な酒飲みがいて、たびたび飲みしろを借りられた。延光がニコニコしていやな顔をしないので、よほど甘く見たものとみえ、よく借りにくる。相手はそのたびごとにまず大小をぬいて、二本行儀よく自分の前に並べた上にうやうやしく頭をぴたりとつけたまま、「まことに恐れ入るが」といつもきまり文句をいうと、それきりだまっている。大小二本は、これをカタに貸してくれというわけだが、まさか武士のタマシイたる大小に手をつけるわけにもいかず、少々のもち合わせがないともいえず、黙ったまま紙に包んで何がしかの喜捨に応ずるほかないのだが、あまり度々のことなので、後にはその分だけ紙に包み、来られると、すぐ出せるように用意しておいたという。先方も度々のことなので少々で満足したし、こちらも大小をならべられる手前、ことわることはできないので、義理をはたすだけに留めたというのだが、大小を並べて平身低頭、「恐れ入るが」という口上まで同じところをみると、武士が金を借りるときの作法は、志士でも、只の飲み助でも、一定の型ができていたものかと思われる。(「幕末の水戸藩」 山川菊栄) 戻

御酒之日記、きかきの注

注:きかきの意味は不明。内容は明らかに玄米を使った高温糖化法である。仕込配合は蒸玄米1斗・麹6升・湯1斗であり、掛はない。高温糖化法は急速に糖化するため酛期間は短く、そのため雑菌の汚染が少ない安全な醸造法である。全編を通じて玄米を使うのは天野酒とこのきかきだけである。天野は冬酒であるため火落の心配は少ないらしいが、きかきは製造時期不定のため夏など火持ちはよくないらしく、長期保存には前項のような厳重な火入れを必要としたらしい。(「『御酒之日記』とその解義」 松本武一郎) 御酒之日記に記載されたきかき 戻

二日酔い金魚のような孤独感 川崎障子

たとえがいい。金魚のような、と言われると、下戸の私にもぴたりとわかる。この世に生きて、ぱらぱらと餌をもらって、酸欠になるとアップアップしてみせる。ふだんは何の悩みもないかの金魚だが、何のために狭い鉢に生きているのか。…二日酔いってのはそういうものなのでしょう?(「川柳新子座」 時実新子) 戻

御酒之日記に記載されたきかき

一 きかき、くろ米一斗 一夜ひやすへく候、おたいをあつなからこかへ入テ、其上ニ煎たる湯一斗はかりて上より入へく候、ませ木ニてませ候、取出テ一夜さまずへく候、かうしハ常のかうし六升作候、もミ合造入候、一日ニ二度つゝませ候、わきしつまはませきを可引、ふたを造らせ候、此酒廿日ニて出来候、(「中世酒造業の発達」 小野晃嗣) 戻

特攻隊員の痛哭の川柳

彼らは神風特別攻撃隊第三御楯隊(みたて)員として、昭和二十年三月三十日に第一国分基地に進出せり。折しも米軍沖縄上陸の前夜というべき秋(とき)なり。

女とは良いものだぞと友誘い

能筆は、遺書に代筆よくはやり

未(ま)だ生きているのかと友が訪れる

おのれの死も生も、すべて客観視。リアリズムこそ川柳の真髄ならんか。

生きるのは良いものと気付く三日前

後三日、酔ふて泣く者、笑ふ者

出撃予定は三日前に通達せられたるものと、これらの句にて知れり。(「ぶらり日本史散策」 半藤一利) 戻

一升

間男が亭主に見つけられ、二階へかけあがる。亭主、落ちつきはらって、間男を呼びおろし、酒を一升買えという。間男はよろこび、「これは思いもよらない仕合わせだ。きっと女房をきれいさっぱりおれにくれるために、別れの盃をかわすのだろう」と考え、大いそぎで、一升買ってくる。亭主はその酒をひとりでのみながら、「おい、文吉、今度見つけたら、そばと酒を買わせるぞ」(「江戸小咄大観」 田辺貞之助) 戻

長沼国郷(くにさと)伊呂波(いろは)歌

6 兵法の味(あじわい)知れる人は只 しらざる人に等しかるらん

8 智恵は只修業のうちの病ぞと 払ひ捨つゝ尽すべきなり

18 惣体に満たる気とは柔(やわら)かに 紙帳(しちょう)の風のたとへなりけり

22 乱心や酒狂の人と見請(みう)なば 右のかたそば(片傍)はなれずに居よ

37 酒はこれ気の怠(おこたり)の種ぞかし 心得て呑めのむな修行者(「武道歌撰集」 今村嘉雄) 戻

食レ肴 飲レ酒 曲レ肱 而 枕レ之。楽亦在二其中一矣

てる月の かゞみをぬいて 樽枕 雪もこんこん 花もさけさけ(「をみなへし」 太田蜀山人) 戻

凶兆に惑わされぬ忠敬

伊能忠敬が、幕府の命を奉じて地図の製作に取りかかり、実地測量の為に出発しようとした時、親族知人が集まって餞別の宴を開いた。宴まさに盛んなる頃、折柄梁の上に巣を作っていた燕が、席の真中に墜ちて死んだ。客人は何れも顔を見合わせて、縁起の悪いことであると心配した。けれど忠敬は、「なあに、燕の死んだのが何で自分に関わりがあろう」と云って、少しも意にとめなかった。宴が終り草鞋をつけようとすると、紐がプツリと切れたので、皆のものは益々怪しんで、「出発は見合わせた方がよいであろう」と言った。忠敬は、平気で、「なに、草鞋は革でもまた鉄でもない。時あって切れるに不思議はない」と云った。いよいよ仕度をととのえ出発しようと、閾(しきい)を跨いで五六歩行くと、門の側の納屋に入れてあった酒樽の輪が切れて、酒がドブドブ流れ出したのであった。人々は重ね重ねの不吉に、真青になり、何れも其の行程を危んで、「是非引還せ」とばかり、人々は忠敬の袖を捉えて引戻そうとした。すると忠敬はカラカラと打笑って、「酒樽の破れるのは、当に破れるべき理があるからだ。それがため自分の行程をまげることは笑止と云わなければならぬ」と、袖を払って、その儘(まま)後をも顧みずに出発したそうである。そしてまたその行は無事に大任を果し、遂に本邦地理学の鼻祖と仰がるるに至ったのである。(「日本逸話全集」 田中貢太郎) 戻

酒七

茘枝(れいし)の果汁は酒に作ることができるが、みな焼酒(焼酎の一種)である。作ったときの酒は甘いが、腐敗しやすい。邢子愿(けいしげん)は仏手柑(ぶつしゆかん)で酒を作り、仏香碧(へき)と名前をつけた。取り出したばかりのときは、やはり香気が強くて素晴らしいが、貯蔵がきかない。江西の麻姑(まこ)や建州の白酒は湯を飲むようなもので、腹を満たすだけである。(「五雑組」 謝肇「シ制」(しゃちょうせい) 岩城秀夫訳 中国古典文学大系) 戻

花の露うけてうれしき杯に

富安さんは"花の露"の醸造元である。その晩ぼくたちの食卓に出された酒は、もちろんその酒であった。心もちあま口のこの酒の酔心地は不思議なほど気持ちがよかった。ぼくはどっちかといえば、少しからめの酒のほうが好きなのではあるが、この"花の露"は舌の先出ぱっと散って、その酒味が五体の隅々まで平均してしみわたってゆくような感じで、それがなんともいえない陶酔境を醸しだすのであった。杯を重ねてゆくほどにいよいよその感が深かった。-この地方だけで消費されてしまいますから、とても東京には出まわりませんよ。富安さんはこういって笑った。その笑いの底に"どうだ、なかなかばかにできないいい酒だろう"という富安さんの得意な気持ちが読みとれた。〽花の露うけてうれしき杯に 紅(べに)がうっすらいろ染めて 思いのたけを知らせ顔 宵の口説もどこへやら あれ春雨がふるわいな 即興の酔中吟を紙に書いたら、おりよく春日(かすが)なにがしという老妓が座中にいて、これも同じく即興の節をつけてくれた。本調子の渋い曲調である。"花の露うけてうれしき杯に"までが古曲めいたおちつきのある節で、"紅がうっすら"からすっかり小唄の調子におとしてゆくあたり、なかなか巧みなものであった。そればかりか、たちまち替(か)え手(て)までつくってくれたので、こんなつまらない歌がばかにひきたってしまった。すっかりいい気持になってその晩は遅くまでのんだ。(「寝そべりの記」 奥野信太郎) 戻

生酔音楽、詩人嗜餅

生酔音楽 もとの木あみ

ひちりきの舌もまはらす大酒にうどのゝあしもたらぬ生酔

詩人嗜餅 竹杖 為軽

酒一斗のみにし人も物かはとかみこなしたる餅は太白(「徳和歌後万載集」) 戻

"五合以上"の飲み手

釜ケ崎の労働者の飲酒量は、日本酒にして五合以上の人が約一〇%、二合から五合までが約二〇%、二合以下が約三〇%、残り四割は飲まない、という数字がでている。問題は、この"五合以上"の飲み手にある。飲酒量の少ない人は、ビールや日本酒を飲んでいるが"五合以上の連中は、ビールや酒でなく、もっぱらアルコールの含有量の多い焼酎を飲んでいる。アルコール飲料では、昔は"バクダン"と称するわけのわからない酒があり、釜ケ崎名物の一つとなっていたが、今は姿を消している。賃金がわずかながら上昇したことと、労働者のなかに釜ケ崎をよくしようという動きが起こったことの結果である。私が来た昭和三十八年ごろは一合入り二十円から三十円のバクダンがまだあった。警察と協力して各所から集めて、大坂市大医学部の法医学教室で分析した。アルコールにいろんなものをほうり込んで混合したものかと思っていたが、結果はそうではなく、明らかに醸造酒であった。ただし、フーゼル油が多かった。大学ではさっそくネズミを使って実験したところ、人間にとって有害なメチル・アルコールがネズミでは何ともなく、人間に酔いをもたらすエチル・アルコールがネズミには悪いという思わぬ副産物がとび出した。-

"毎日五合"という人は、明らかに中毒であると断ぜざるを得ない。この人たちが約一割もいるのだから、釜ケ崎では、昼から酒を飲んでいる人がよく目につくわけだ。(「にっぽん釜ケ崎診療所」 本田良寛) 戻

馬と魚

その店の常連に変わり種の二人の学者がいて、それぞれ馬と魚と自称していた。心平さんにいわせると。この馬は因縁つきの馬だというが、そもそものなれそめは、馬が飄然と「火の車」にあらわれて、戸をたたきながら「飲ませてくれ給え」というので「飲ませない」とことわると、「一杯だけでいいから飲ませないかね」よ四晩つづいてやってきたが、いつでも午前一時過ぎなので、四晩ともことわった。「火の車」開店以来のレコードだったという。この次の晩には少し早めにまだ店が開いているときにやってきたので妥協が成立した。この馬とは東大教授岡部利雄博士である。岡部さんはウマの生態生理の研究をやっているが、日本ウマの起源についても造詣の深い学者として知られている。上品温雅なクリスチャンであるが、酒をのみだすと底なしの酒豪ぶりを発揮する。夕暮れから飲みはじめて夜半の一時、二時過ぎまで飲んでいても平然として飲みつづけている。さい初に「火の車」に現れたのはその時刻である。私もしばしば岡部教授と痛飲するが、時間に気を配っていたのではこの人に太刀打ちは出来ない。いつまで飲んでいてもけろりとして盃をはなそうとしない。それでいて翌日は台風一過といった面持ちで研究室に現われる。この馬が時たま魚を連れて「火の車」にくることがある。魚とは檜山博士のことであるが、二人とも大酒飲みであるから、心平さんもあおられて洗し場のわきでのんでいるうちに合流してしまう。「火の車」はつぶれてしまったが、岡部さんは相かわらず酒に強い。去年の秋だったが深酒にたたられたのか一時酒を控え目にするといったことがある。東大病院の沖中内科で診断の結果、腎臓病のため酒は飲まないように注意された。禁酒も節酒も同じことだとそれでも酒をあきらめきれずにいると、「医者にも人情はあるもので、吉川教授からミニマム限度を出来るだけ上手に守るように」といわれて、岡部さんは節酒からふたたび深酒にもどってしまった。当代稀れに見る酒豪である。(「酒士の印象」 篠原文雄) 戻

江川家

この間(大正十四年夏語る)伊豆へ遊びに行った。江川太郎左衛門の七百七十年になる家がまだ韮山にあるということを聞いておったから行って見ると、当主がちゃんと住まっている。昔は江川は余程大きな郷士で、酒造をやっておった。入って行くと大きな土間があるが、これはどうしたのかと聞くと、ここで酒を造っておったのだという。建ちの高い大きな家であるが、これは建築上大いに考えなければならぬと思う。直径三尺もあるような大きな欅の木を、生えたままで上を切って柱にしている。そのほかにもひと抱えもあるような大きな柱がいく本もあるが、これらの柱はみなごく低くて、それから上は細い木を組み合わせて作ってある。それだから上の方はごく軽く出来ている。七百七十年の間、どんな大きな地震があろうが何しようが、一向平気で何ともなっていない。(「自叙益田孝翁伝」 長井実編) 戻

酒五

「門+虫」中(びんちゅう)の酒に佳品はない。以前には順昌に匹敵するものがなかったが、近ごろは建陽が王座を占めている。順昌の酒の卑しいことは論ずるまでもないが、建陽の色と味は、呉興と対抗するだろう。が、やや乏しいのは、こくである。

酒六

北方には葡萄酒・梨(なし)酒・棗(なつめ)酒・馬奶(ばだい)酒(馬の乳からつくる)があり、南方には蜜酒・樹汁酒・椰漿(やしょう)酒があり、『酉陽雑俎(ゆうようざっそ 注一)』には青田酒を載せている。いずれも麹(こうじ)を用いず、自然にできるものであるが、やはり人を酔わせることができるのは、まことに不思議である。

注 一 『酉陽雑俎』 二十巻。続集十巻。唐の段成式撰。内容は喜兆・怪術・酒食・医・雷・夢など、多方面に亘る。詭怪(きかい)の談が多いが、遺文秘籍もしばしば錯出する。(「五雑組」 謝肇「シ制」(しゃちょうせい) 岩城秀夫訳 中国古典文学大系) 戻

白焼で一杯

私は「秋本」へ行くと、品書きなど見ずに、白焼と蒲焼と肝吸い、それに香のものを註文する。白焼で一杯というのは実に結構なものである。肝吸いは何とか征伐できるが、本命の蒲焼が姿を現わす頃には、かなり酔いも廻っている上に、もうお腹(なか)が一杯で、なかなか蒲焼が退治できない。一度でもいいから、この蒲焼をおかずにして白い御飯が食べてみたいと思い思いしているが、まだ一度もそうしたことがない。つまりついお酒の顔を立ててしまうのである。そこへ行くとさすがは百閒先生である。先生は蒲焼一人前をぺろりと全部平らげて、そのほかにも色々な料理を口に運びながら盃の数を重ねられるのであった。(「大人のしつけ 紳士のやせがまん」 高橋義孝) 戻

バンダライの酒場

彼等は空虚をとらへようとしてゐるのだ-ヒユネカア

その一晩で出来たやうな市街の夜をあるきながら、私は云つた-

「さうさ、その君が云ふ造船所のどこかに、夢がひつかゝつたまゝ倒れさうになつてゐるガス灯がのこつてゐたつて、自動車の坐席にタバコのけむりをおきわすれた異人さんがあたつたつて、僕がビルヂングのてつぺんでタバコの火で花火をあげたつて、面白いねとMCCの吸ひさしを投げりや話はすむでないか」

すると帽子に紅いリボンをまいた少年ダダイスト啓介は

「僕は白い神戸の航海性幻影風景も、このひと時ほど羽をかりたことはないと思つてゐるのですが…」と云ひかけた。

「それは何です?」

「モル氏は化学者でゝ魔術家で、エスセチストです」

「それからどうしました?」

「モル氏のこしらへたバンダライバーのショーウインドーについて云ひませう。-あなたは二間平方のすてきに大きいガラスをのぞくと、一たいそのなかにみちてゐるのは、気体か、液体か、それとも他のものかと思ふにちがひありません。が、次のしゆんかんにはその酔中-と僕は解釈してゐるのです-の広告文字にびつくりするでせう。紅い豆電気の明滅によつて三日月型にまはつてゐるのは…」

と啓介は指でそれをまねた。

BANDALY'S MERRY-GO-ROUND

「なるほど」と私は云つた。

「これは暮がての春、そのリンゴをかむやうな甘いかなしみに両方の眸をくもらせ、ムービイホールの青い王国から吐き出されてキネマの巷にさしのぼつてゐる月を見る少年の想ひでなくて何でせう?」

「さう-投げやりなセンチメント、童心の色やはらかなローマンチツクこそ、近代の白刃におびやかされた吾々に夢製のオモチヤを押し売りしてゐるのです」

と似たやうな言葉で私も相槌を打つた。

「さらにそのうすい燐いろに光つた空間にね、たて、よこ、ななめに十数本のコニヤツクの瓶がひつかゝつてゐるのです-」

「へー、それはどうしてあるのです?」

「僕はとうとうはいつて行つてきいたのです。あのガラスのなかの液体は何であるかつてね。するとモル氏はオンリイワイン!ワインでありますと云ふのです。そんならあの燃えてゐる字は-ふしぎですねと云ふと、ふしぎではありません。あんな仕掛なのです-只、とそんなことを云ふのです。ぢあ宙にぶら下つてゐる瓶はときくと、モル氏はこんどは代数の先生の口調で、あんなものは実体であるかないかゞ先決問題ですよと云つたきりなのです-」

「そのバーはほんとうにあるのですか?」

私は啓介の口ぶりにひきこまれて問ふた。

「すぐそこです-行つてみませう」

緑色のスパークを出してボギー電車がのぼつて行く傾斜のかなたを指さした啓介の様子では、どうやらほんとうに案内したさうだ。そこで私はこの夜、世界文明の包紙もすでに至るところから破れかゝつてゐるといふ事実を、いよいよ確信するに至つた。(「現代詩文庫1037稲垣足穂」) 戻

戦国時代から桃山時代

酒質というものは、生活が窮迫した時は劣り、生活が豊富になれば向上するものであるから、戦国時代にはおそらくみるべき進歩はなかったように思われる。豊臣時代となって、これまで名酒として賞美されたなら酒にかわって、ようやく河内の酒が擡頭してくる。秀吉の吉野の花見には奈良酒とともに天野酒が用いられている。これは河内の天野山金剛寺で醸すところで、金剛寺文書秀吉の朱印状に「世上の酒にはあくを入れるが、天野酒には入れないので、買いにやるから念入に詰めて封印して渡せ」と言う意味のことが書いてある。そのころ天下第一の酒として珍重されたもので、豪華な吉野の花見などには多分、朱塗の杯でこの清酒が用いられたと思うが、これと矛盾した話は天正十八年朝鮮使節がきた時、聚楽第(じゆらくだい)で饗応した酒が濁っていたことである。この記事は日本にはないが、柳成龍の「懲瑟録」によると、土器(かわらけ)で濁酒を出している。外国の使臣に濁酒を出すくらいであれば、清酒はなかったはずであるとの論も成り立つ。しかし徳富蘇峰氏の解釈では、秀吉は朝鮮王または大臣以上の身分の者の来朝を予期していたのに、身分の低い者がきたので、怒ってわざと粗略の取り扱いをしたのだと言う。杯も漆塗の立派なものや金杯などあるにもかかわらず、土器を用いたところをみると、わざと濁酒を出して虐待したとみられないこともない。(「日本の酒」 住江金之) 戻

鈴傳

地酒専門店『鈴傳』の名物は、氷温貯蔵室(四坪)、一〇度C貯蔵室(六坪)、五度Cの貯蔵室(二坪)と三つの部屋に分かれたカーブ(貯蔵庫)。約二百銘柄、三千五百本の地酒がズラリと並ぶ。客はこのカーブに降りて、自由に好みの酒を選ぶことができる。『鈴傳』の創業は嘉永三(一八五〇)年、かつて宮内庁御用達もしていたという老舗である。磯野氏はその六代目にあたる。自称「地酒おやじ」。早くから地酒に注目し、愛情を込めて売ってきたという自負がその名に込められている。

-地酒を置き始めたのは、いつ頃ですか。

「二〇年前ですね。でも、初めはそんなに売れなかったですよ。すぐ焼酎ブームが来し。しかし、ブームに乗ってメーカーが一気に大量生産体制を整えた。それでありがたみがなくなって焼酎ブームは去った。いまの地酒人気においても同じことが言えます。豊かな時代だからお客さんは希少性を追いかける。だから地酒も大量生産に走ったら、焼酎と同じ道をたどります。僕はそういうことに走らないところの酒を売っていきたいと思ってます。もちろん、希少性だけを追求していてはメーカーも小売店も食っていけないから、希少性と量のバランスを調和させたマーケティングが大事ですが」(「地酒おやじのこだわりアドバイス」 構成・佐々木典男 「日本酒の愉しみ」 文藝春秋社編)

四谷・鈴傳 戻

酒三

酒は味の淡白なのを上とする。苦味の強いのはその次で、甘いのは最も下級である。青州従事(酒名)は以前に名声をほしいままにしたが、現在伝わっているのは、色も味もことのほか劣っていて、とても平原督郵(酒名)に及ばない。ところで従事の名は、青州に斉郡があるのに因(ちな)んで、借りて名としたにすぎない。今そのまま青州の酒にその名をあてているのは、おそらく作った人の本意ではあるまい。

酒四

帝都に「上:艹、下:意(よく)」酒というのがあり、「上:艹、下:意」「上:艹、下:以」(よくい はとむぎ)の実で醸造する。淡白な味で、こくがあるが、酒飲みの口を快くするには至らない。易州の酒はこれより勝(まさ)っていて、はなはだしく淡白である。荊軻(注一)や高漸離(注二)たちが楽しんだのが、果たしてこれかどうかはわからない。襄陵ははなはだ強烈であり、「シ路」酒は一風変わった苦味がある。南和の刁(ちょう)氏・斉上の露・東都の桑落は、濃淡に差異があるが、次第に甘口になっているようだ。だから大衆の口には合うけれども、評判は振るわない。

注 一 荊軻 戦国、斉の人。燕の高漸離と親しく交わり、高漸離が筑(ちく)(楽器の一種)をうてば、荊軻が歌って楽しんだ。燕の太子丹のために秦王(始皇)を刺そうとしたが、却って殺された。 二 高漸離 戦国、燕の人。筑をうつのが上手であった。荊軻の死後、鉛を筑の中に入れておいて、始皇に近づき、筑で始皇を打とうとしたが、あたらずして誅された。(「五雑組」 謝肇「シ制」(しゃちょうせい) 岩城秀夫訳 中国古典文学大系) 戻

大酒飲み

あるとき、ある男が目をつぶったままウィスキーを飲んでいた。二杯目も、三杯目も同様に目をつぶったままだったので、奇妙に思った人が、その理由をたずねた。すると彼は答えた。「ウィスキーのグラスを見ていると、つばが出てくるからなんですよ。それでウィスキーが薄まったら飲めやしません」(「イギリスジョーク集」 船戸英夫訳編) 戻

パスツール

これのよのさちひらかむとうまさけのみちきはめませしひとぞたふとき

いにしへのたふときひとはこれのよのさちひらかむとさけきはめぬる(「採集の旅」 坂口謹一郎) 戻

命の酒

芳醇なる命の酒に

秋は淋しくも酔いしれる

強く! 甘く!

琥珀の色に輝く酒

酒は淋しき人の命

悩める者の慰め

命の酒!

淋しからずや運命(さだめ)

呪わしき運命よ

命の酒よ

芳醇なる命の酒に

我は酔いしれて

しびれるまで(大正十年七月三十日、女学校四年)(「命の酒」 林芙美子) 戻

酒一

酒は衰えた体を支(ささ)え、病を養うものであり、愁(うれ)えを散らし薬の作用をたすけるものであるから、常用すべきではない。酒が入れば舌が出、舌が出れば身は破滅する。よくよく戒めなければならぬ。

酒二

酒を嗜(たしな)む人を見るに、夕暮になると席につき、夜になると大声でわめき、翌朝には二日酔いである。その言動が常人とかわらないのは、午(うま)と未(ひつじ)の二刻(大体正午から午後四時ごろまで)にすぎない。昼と夜を通じて僅かに二刻なのであるから、人の場合だと、百歳までの寿命があったとしても、やっと他人の二十歳に相当するのである。しかるに世を挙げて酒を好み、止まるところを知らないのであるから、なんとも不思議なことではないか。(「五雑組」 謝肇「シ制」(しゃちょうせい) 岩城秀夫訳 中国古典文学大系) 戻

酒なくて何(なん)の己(おの)れが桜(さくら)かな

酒のない花見など、どうして花見であるものか。酒がなければ花見をしていてもいっこうに面白くない。「酒程えらい物はない。マア花を見るかて月を見るかで、酒が肝心、酒なくばなんのおのれが桜かなというてあるわい」[滑・大わらい臍の西国](「故事俗信ことわざ辞典」 尚学図書編) 戻

ノーメル賞の審査員

安藤(鶴夫) いまねえ、飲まない者が酒の話をしてた。(笑)

伊志井(寛) そうですか、いや今朝八時半に迎えが来たんですよ、何んだと思ったらノーメル賞の審査員なんです。寿屋が主催のカクテルのコンクールなんですよ。札を前にぶらさげてね、あたしはその審査員。(笑)

鴨下(晃湖) そりゃあ大変だ。

伊志井 女では丹下キヨ子、小夜福子。

渋沢(秀雄) 小夜福子はそんなに飲むんですか。

伊志井 飲みますよう彼女は。それから宮城千賀子ねえ、それから…。

安藤 志ん生は。

伊志井 志ん生は来てなかった。

安藤 そりゃあいけねえや、いやもっとも洋酒のカクテルじゃだめだ。

伊志井 サトウハチロー、山本嘉次郎、まあ一応集まったねサムライが。とにかく二十杯みんなのんじゃったら大変ですからね。

安藤 じゃあきき酒てえわけ?

伊志井 ええちょっと飲んでね、一々口をゆすぐんですよ。それでもね、ちょっと酔いますよ、あれだけやれば。(「うき世に人情の雨が降る」 安藤鶴夫) 戻

小米

普通、内弟子ゆうたら酒や煙草(たばこ)は禁止なんやが、うちは随分ゆるかった。私が両方ともやるからね。殊に酒は相手があってこそのものやんさかい、弟子にもどんどん勧めました。昔から強うて、今でもよう飲むのが、小米ですわ。彼とは彼が入門した頃から飲みながらの芸談に花が咲いてね。私が「もう寝え」と言うと、バーッと弟子部屋に戻ってメモしとった。で、書き終えたら、もう一杯飲んでから寝るんや。ほんまに酒が好きやったんやなあ。ただ、しくじりも多かった。「小米!今日はわしが飲むさかい、帰りのタクシーでは道言うてくれよ」と頼んでも、いざ宴会が始まると彼の方が先に許容量オーバーして、帰りの車で熟睡、十回中、九回は私の肩にもたれて来よった。京都・木屋町のお茶屋の天井を抜いたこともあった、。酔うて二階の窓からポンと飛び降りたら、ズボッと一階の屋根を突き破ってね。あれ、修理代なんぼ払(はら)うたんやったかいなぁ。内弟子を卒業してからも、小米は私の家に来ては、一升瓶をそおっと持って帰ったそうな。その時分、うちにはいつも一升瓶が二十本ぐらいあったんや。落語会やなんかでよう頂いてたから。四斗樽(だる)もあった。「仰山あるさかい、一本ぐらい持って帰った方が助かりはる」ちゅうて勝手な理屈をつけて、わざわざ一升瓶が三本入る鞄(かばん)を買(こ)うてきてやで。こないだ訊いたら、年間百本、十五年で千百本は我が物にしたそうや。もっとも、近頃はお返しにええ酒を持って来よる。けど、なかなか返し切れへんやろな、千五百本は。ほんまは、誰にも邪魔されんと、一人で飲むのが一番好きなんやて。で、誰かと飲むんやったら、私の家で私と飲むのが最高やと言うてた。なんでやと訊いたら、「いつでも寝れるし、何の気兼ねもないから」やて。師匠の家やで。大概、気兼ねするもんやけどな。むしろ、筆頭弟子のざこばのほうが気ぃ遣(つこ)てるで。小米は、とみに最近、私は遠慮のう喋って来よる。私が飲み過ぎたり、ぐずぐず言うた時なんか、家族の者以上に厳しい口調で私を叱(しか)りつけよるんや。小米はもう弟子というより飲み友だちみたいなもんですわ。(「米朝よもやま噺」 桂米朝) 戻

飯塚

飯塚というのは新潮社の近くにあって、ドブロクを飲ませた。そこで製造して売る、官許ということになっていて、ここもまことに繁昌、大行列が出来た。店の前で行列をつくると、警察なんかがうるさいので、近くのしろがね公園というところに終結、定刻になると四列縦隊をつくり、ああ堂々の行進を開始する。多いときは千名を越す状態だったかと思う。ここのドブロクは実力があった。焼酎が混ぜてあるという常連の話であった。飯塚酒場は、今でもある。元の場所で、ドブロクは製造していないが、こぢんまりと営業している。今でもこんな安い店は、東京でもざらにはなかろう。ここで五百円飲み食いするには骨が折れる。この間私は新潮に「飯塚酒場」という小説を書き、ここのおばあさんに見せたところ、ぷっとふくれた。飯塚のドブロクには焼酎が混ぜてあった、という箇所が気に入らなかったのである。「焼酎なんか混ぜるもんですか。うちのは、つくり方がよかったから、よく利いたんですよ」おばあさんはそいう言って大いにむくれた。この飯塚のおばあさんとおじいさんの昔話は、いつ聞いても面白い。ここで昔話を聞こうと思ったら、まずおじいさんに話しかけるといい。おじいさんが話し出す。おばあさんは遠くでじっと聞き耳を立てている。おじいさんがちょっと間違ったことでも言うと、「おじいさん、そりゃあ違いますよ。そうじゃなくて、こうです」とおばあさんが割り込んでくる。そうなれば話はとめどもなくなって、そのとめどもない話を肴にして六本か七本飲み、てんぷらだの山かけなどをいくつかおかわりしても、五百円紙幣からおつりがくるのである。ここで腰を落ちつけると、梯子がきかない。ここのドブロク時代に、私は一夜に四回行列に並んだことがある。一回に二本ずつ飲ませるから、計八本。あそこの徳利は大きくて一合二勺ぐらい入ったから、一升近く飲んだことになる。さすがにその夜は、まっすぐに歩いて帰れなかった。坂なんかは這って登った。(「悪酒の時代」 梅崎春生 日本の名随筆「酔」) 神楽坂 戻

林房雄(はやし・ふさお)

本名後藤寿夫。明治三十六年五月大分生れ。東大政中退。プロ作家として早くから登場したが、検挙されて二年の投獄。獄中より転向を声明して裏切者と呼ばれた。作家としてはこれに屈せず、『青年』の大作を書いて、大手腕を認めさせて重きをなした。酒豪で、酔えば毒舌を浴びせ喧嘩をふっかけ、また、文壇横紙破りの達人として警戒されている。戦後、初代白井明として匿名書評の辻斬りに腕の冴えを見せた。『良人の青春』『妻の青春』『息子の青春』で明朗なユーモア小説を書きだしたが、先夫人は、小説とは逆に自殺してしまった(鎌倉市浄明寺五一四)(キング七月特大号付録「各界の人物新事典」) 昭和29年7月発行です。 戻

酒泉の穴コ 酒泉

むかし、あるところに、爺さまと婆さまがあった。ある日爺さまが山へ芝を刈りに行った。やたらに咽喉が乾いてきたので、水がないかと探すと、どっかで「ヒョコタン、ヒョコタン。ヒョ、ヒョコタン」という音がきこえてきた。爺さまが音のする方へとたずねて行くと、岩と岩の間を通っている"かけひ"から、水が流れていたので、一口飲んで見ると、それは水ではなく酒であった。酒好きの爺さまは喜んで、たくさん汲んで家へ帰った。婆さまはそれを聞いて、自分も行って汲んでこようと、次の日山へ行き、音がする"かけひ"から飲んで見ると、やっぱりおいしい酒だった。婆さまは持って行った火箸を焼いて、もう少し穴を大きく大きくしようと小さい"かけひ"の口に通すと、「トピン」と音がして、それっきり、酒は出なくなってしまった。(弘前市和徳の話 話・平沢やえ 採話・斎藤 正)(「青森県の昔話」 川合勇太郎) 戻

父親がドアを破壊

昔、父は酒癖が悪く、量を飲むとすごい勢いで母を言葉で虐げていたのだが(普段はいい人なのに)、久しぶりに「今日はお父さんやばいわよ」ってな日、母は逃げた。私たち姉妹は厄介だから部屋にカギを閉めていた。そして父帰宅。母がいない事に気付き私らの部屋へ。「○○(←母の名)はいるか」と尋ねるので「いないよ」といったがどうも腑に落ちない様子。「カギを開けろ」というが面倒くさいことを怖れた私たちは「いやだ」の一点張り。そのうち父はドアを叩きはじめ、とうとうドアに穴が!その穴には血まみれの父の拳が…。しかし父は諦めたらしく、静寂がおとずれ私たちは胸をなで下ろした瞬間、鈍い音と共にビニール傘の先端が!「おまえたちを殺しても○○も殺す」ひっ、ひぇー!!うろたえる間にも傘はどんどんドアを浸食していく…。私たちは小窓から屋根へ電話を持って飛び移り、親戚に避難を要請。結局父は、私たちが母を隠してるって事に腹を立ててたらしいんですけど。母はそのころ友達の家でグチをこぼしてたんですけど。はー、でもあの時は、死ぬかと思った。(「死ぬかと思った」 林雄司(Webやぎの目)編)

酔えば必ず脱線

明治文壇の昔話を書いていると、始終目前にちらつくのは、小栗風葉氏の面影である。あのくらい剽軽(ひようきん)な、無鉄砲な、酔えば必ず脱線して、随所に滑稽を演じた人も少なかろうと思う。新婚旅行の途中、遊郭に沈没して花嫁のことを忘れてしまうような人だから、酔っぱらって漱石の家へあがり込み、演説めいたことを喋舌って初対面の漱石を面喰らわしたような愉快な逸話は数限りないほどだ。(「明治文壇昔話」 佐藤義亮 「明治文学回想集」 十川信介編) 戻

一番の大酒のみ

私が熱海で仕事をしていたとき、彼は愛人をつれて遊びにきた。私は仕事中のタノシミに銀座のルパンからサントリーを一ダースとりよせてまだ手つかずにいたのを、彼は三日のうちに飲みあげてしまった。コップにウイスキーをついでビールのようにグイグイのむのである。おまけにビール二ダースと酒二升ほど寝酒に飲みほしていた。彼の連日が殆どこうで、それが自殺の瞬間まで肉体は健康そのものであったらしい。白骨は壺二ツに入りきれない程だったそうだ。(「酒豪日本一」 坂口安吾) 坂口は、「私が見たうちで一番の大酒のみは自殺した田中英光である。」と書いています。 戻

(五八)おかし

(五八)おかし、四心つきて酒ばかり好(この)みける男、五長屋(ながや)に住(すみ)て居(を)りけり。そこの隣(となり)なりける六殿(との)ばらども、夜半ばかりに酒飲(の)まんとて、此男(おとこ)の所へ来(き)て、「七いみじの好(すき)物の仕業(しわざ)や」とて、集(あつ)め置(を)きたる徳利(とくり)どもを振(ふ)りて見れども、酒無(な)ければ、男逃(に)げて奥(おく)に隠(かく)れにければ、 荒(あ)れにけりあはれ幾(いく)つの徳利(とくり)にも 八すみけん酒の音(をと)だにもせぬ と云て、此長屋(ながや)に遊(あそ)びければ、男(おとこ) 髯(ひげ)生(お)ひて荒(あ)れたる面(つら)の睡(ねむ)たきは かりにも鬼(おに)の姿(すがた)なりけり とてなむ出したりける、この男(おとこ)ども、「頬髯(ほうひげ)抜(ぬ)きてやらん」とて、抜(ぬ)きければ、 うち寄(よ)りて我(わ)が頬髯(ほうひげ)を抜(ぬ)かませば 痛(いた)さに面(つら)も歪(ゆが)みしものを

注 四 心を尽くして。熱心に。 五 一棟の細長い家を仕切って多くの世帯が住めるようにした建物。ここは諸侯の屋敷の長屋か。 六 武士たちに対する敬称。 七

これこそ本当に酒好きな者のやった事よ。「物」は「者」の意に用いた。 八 以前にはいっていた酒が音さへもしない(全くからっぽだ)。(「仁勢物語」 前田金五郎・森田武校注) 戻

駒下駄

河盛好蔵氏は、先夜洋服に駒下駄を履いて銀座に現われた。横山泰三君の海外旅行を祝う、晩い小宴の場所だったから、誰も多分に下地は入っていたが、祝意を表するために河盛氏がそんな趣向を凝らしたのではないことは、すぐ諒解された。主賓と私に、靴を脱いで来た処まで同行せよ、みんな向こうで待っているとしきりに慫慂しながら、待っている人々の名は云わない。〆切の迫った仕事があるので、同じ鎌倉の泰三君に小声で内意を訊くと、今晩は帰るということなので私も事情を述べたが、なかなか許そうとしない。賑やかな人々の応酬でそのうち離れ離れになり、私は釈放されたつもりだった。何十分経ってからか、ふと部屋の窓の方を振り向いてびっくりした。河盛氏は部屋の外に陣取って窓辺に頬杖をつき、さっきから私を監視していたらしいのだ。視線が合うと、「コラ、こいつめ!」と、云わぬばかりに、眼鏡越しに睨みつける。当人は威嚇しているつもりらしいが、この人の人なつこさが先に来るし、駒下駄を履いている足もとまで知っているから、こっちも思わず笑いがこも上げてくる。「靴を質に取られては、どうしたってそこまで帰らなければなるまいが、それにしても河盛さんうまくしてやられたもんだ」そんな想像をして、私はわざと手を振ってみせたりした。数日後出逢った時、その話をすると、「へえ…。泰ちゃんの会へ行ったのは知っているが、そんなことは覚えていません。連れですか?うちの女房と伊藤熹朔夫人、それに宮田重雄夫人の女連ればかりで、吉原の引手茶屋へ行ったんです。へえ、そんなことがありましたか」と、至極あっさりした返事だった。(「酒徒交伝」 永井龍男) 戻

飲むと書けませんね

中島 原因はとくにないんです。なにせ毎日飲んでましたから(笑)。で、ある日、ある劇団のミステリー脚本を書くって引き受けてしまって、書き出して気がついたら、ぼくはギャグが書けるんですが、ミステリーは書けないとわかった。

山田 はあはあ。

中島 それで、まあ一杯飲んで何かアイディアでも閃(ひらめ)くか、と始めて止まらなくなったのが、きっかけですね。

山田 ああ、そうですか。

中島 かえって、飲むと書けませんね。

山田 うん、お酒飲んでは書けない。酒飲んで酩酊(めいてい)したときに、なんか大思想のごときものが閃くからね、「おおい、紙持ってこい」とか言って書きつけて、あとになって見ると、実にくだらんことを書いてある。結局、男は女が好きであるとか(笑)。

中島 ぼくも酔っぱらって寝て朝起きたら、「冷蔵庫」とがけ書いてあるんです。

山田 なんかそこに至るまでに、壮大なる論理があったんですね。

中島 あれは悔しかったなあ。(「風来酔夢談」 山田風太郎) 戻

焼酒を呑む心得

焼酒(しようちゆう)は大毒あり、多くは飲(のむ)べからず。火を付(つけ)て、もえやすきを見て、大熱なる事を知るべし。夏月は、伏隠内にあり、又表ひらきて、酒毒肌に早くもれやすき故、少(すこし)のんで害なし。他月はのむべからず。焼酒にてつくれる薬酒多く呑むべからず。毒にあてらる。薩摩のあはもり、肥前の火の酒、猶(なお)辛熱甚し。異国より来る酒、のむべからず。性しれず、いぶかし。焼酒をのむ時も、のんで後に熱物(あつきもの)を食すべからず。辛き物、焼(やき)味噌など食ふべからず。熱湯のむべからず。大寒の時も焼酒をあたため飲(のむ)べからず。大に害あり。京都の南蛮酒も、焼酒にて作る。焼酒(しようちゆう)の禁(いましめ)と同じ。焼酒の毒にあたらば、緑豆(ぶんどう)粉、砂糖、葛粉(かつふん)、塩(しお)、紫雪(しせつ)など、皆冷水にてのむべし。温湯をいむ。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

酒困

酒乱というのは、酔うと人が変わったごとくあばれたり狂ったりすることであろう。しかし酒乱は一種の病気なのでわれひと共に気をつけるであろうが、その一段階ぐらい下の、酒困(しゆこん)というのが、わりあい多い。じつは私も、酒困ぐらいではないかと恐れ入っているのであるが、自分のはわからないものの、ヒトのをみていると、やはり白けるものである。辞典によると酒困は、酒に酔っぱらって心が乱れることである。困はナヤミ、クルシムことであるから、本人も乱れるが、周囲もコマル、その点「酒困」なんて、よくできた言葉であると思う。而(しこ)うして私としては、中・老年の酒困というのは、これは哀れげで、見てても痛々しく身につまされ、人目から庇(かば)いたくなる感じ。こっちがシラフだと、たすけおこして、「ハイハイ、そうですね…そうそう、ほんとにそうよ、ハイハイ」と相づちを打ちつつ、家へ送りとどけて、タクシー代をだまって払ったげたくなる。(酒困のふりをしてつけ入ったらあかんよ)けれどこれが若い男だと、白けるのだ。(「言うたらなんやけど」 田辺聖子) 戻

五割増しにして飲む

でもって例によって翌日嫌悪に苦しめられていると、『小説新潮』のイマダ君から電話がかかってきた。「元気ないですね」「実はかくかくしかじかでおちこんでんだよ。やっぱり聖人になるには酒をやめるしかないかねえ」「いえ、わたくし考えますに小林さんの場合飲む量がまだ少ないと思いますが」イマダ君はわたしなど足下にも近づけないヘヴィードリンカーである。「だけど、そんなことをしたらますます二日酔いの自己嫌悪がひどくなるぜ」「ですから、飲む量を一気に五割増しにするのです。すると翌日何も覚えていない。だから前の晩の記憶に苦しむこともない。中途半端に飲むから記憶が残るのです」「そんなもんかねえ」「そんなもんです」イマダ君が電話の向こう側で胸を張る気配があった。「そのよい証拠がこのわたくしです。一時期気分的に冴えなかったので、それならばいっそと飲む量を五割増しにして、なおかつ毎晩飲むようにしましたところ、途端にハレバレとした気分になりました」「ハレバレねえ…しかし、そんなことして内蔵は大丈夫かよ?」「」さすがに今はキツイですけどね、ここを乗り切ればなんとかなる筈です

どうなんとかなるかよく分からないが、強い確信をもって語られるイマダ君の言葉には、御託宣めいた響きがあった。そうか五割増しにして飲めばすべては解決か。しかし、聖人どころか人間崩壊の序曲みたいな気もするしなあ。うーむ、聖人への道は遠く険しい。(「酒乱日記」 小林恭二) 戻

ニガゴリ

「ニガゴリ」は「ニガウリ」または「ツルレイシ」のことで、今でも鹿児島あたりでは「ニガゴイ」といって食用に供しているが、野中の家では祖父が酒のサカナに格別に愛好したから、家の畑には、「ニガゴリ」の大きな棚があった。「ニガゴリ」は「キュウリ」によく似ているが、果実の表皮にブツブツがもっと鋭く、熟すると赤く裂開するのである。その裂けた「ニガゴリ」の種子のまわりにかぶっている赤い皮膜は、少年のころの私達の口には、舌いっぱいにまつわりつくようなネットリした甘さがあった。しかし、「ニガゴリ」を食膳に供するときは、まだ裂開しないうちの若い実を取って、種子を抜き、サッと熱湯をくぐらせた後に。薄く切り、酢味噌和えにしたり、あるいは油いためにして、味噌田ふうに仕立て上げるわけである。(「わが百味真髄」 檀一雄) 戻

片栗粉を振り入れて、トロッとさせた日本酒

妹の下咽頭がんが見つかったのが二〇〇三年。十三時間にもわたる大手術が終わり、僕は疲れて、帰ってから酒を飲みました。ところがその夜、再手術になったんです。両親を車で病院に送ってやれなかったことを大いに反省して、一年間の断酒を誓いました。その禁を破らせたのは妹です。翌年の五月、病院に付き添った帰りに、「蕎麦屋によって一緒に飲もうよ」としきりに誘う。気は進まなかったけれど、あんまり飲みたそうな顔をしているから…。誤嚥(ごえん)防止のために自分の盃には顆粒状の片栗粉を振り入れて、トロッとさせた日本酒に口をつけると「おいしいね」そうまでして飲みたいか、と呆れもしたけれど、身体に障るからよせと言わず、あのとき一緒に飲んでおいてよかった。その頃はまだ執筆活動も続けていました。NHKの「きょうの健康」という雑誌の連載に「きょうの不健康」なんてタイトルをつけていたのが、へそ曲がりの妹らしい。人間は病の容(い)れ物。何かしら病気があるのが当たり前で、それと引き換えに生きている-。生老病死を春夏秋冬のように受け入れていた江戸人の死生観に、自分を重ねるような文章が目立ちました。(「見事な死 杉浦日向子」 鈴木雅也(兄・写真家) 文藝春秋編)2005年7月22日(満46歳没) 戻

百年三万六千日(ひやくねんさんまんろくせんにち) 一日須(すべか)らく傾(かたむ)くべし 三百杯(さんびやくはい)

<解釈>人生はたとえ百年生きたとて三万六千日、(それなら)一日ぜひとも三百杯は飲まなくてはならない。

<出典>唐、李白(りはく)(字(あざな)は太白(たいはく)七〇一-七六二)の「襄陽の歌」(襄陽歌)と題する歌曲。七言を基調とする三十三句の第九・十句。襄陽は湖北省の都会。『李太白文集』巻七。『古文真宝前集』巻七。

落日欲没*1峴山西 落日没せんと欲す峴山(けんざん)の西

*2倒著接「上:四、下:離」花下迷 接「上:四、下:離」(せつり)を倒著(とうせつ)花下(かか)に迷(まよ)う

襄陽小児斉拍手 襄陽(じようよう)の小児(しようじ) 斉(ひと)しく手(て)を拍(う)ち

攔街争唱*3白銅鞮 街を攔(さえぎ)り争(あらそ)って唱う 白銅鞮(はくどうてい)

傍人借問笑何事 傍人(ぼうじん)借問(しやくもん)す 何事(なにごと)をか笑うと

笑殺*4山公酔似泥 笑殺(しようさつ)す 山公(さんこう)酔(よ)うこと泥に似たるを

*5「盧鳥」「茲鳥」杓 「盧鳥」「茲鳥」(ろし)の杓(しやく)

*6鸚鵡杯 鸚鵡(おうむ)の杯(はい)

百年三萬六千日 百年三万六千日

一日須傾三百杯 一日須らく傾くべし 三百杯

(以下略)

*1 峴山 襄陽の東南にある山。 *2 倒著接「上:四、下:離」 白い帽子をさかさまにかぶる。接「上:四、下:離」は、白いずきん。『世説新語』「任誕」篇に見える晋(しん)の山簡(さんかん)の故事。「行客辞帰」(行客(こうかく)辞し帰らんとして)になっている本もある。 *3

白銅鞮 梁(りよう)の武帝(ぶてい)が作った歌曲の名。 *4 山公 山簡をいう。愛飲家として知られる。「山翁」になっている本もある。 *5 「盧鳥」「茲鳥」杓 うの形のひしゃく。「盧鳥」「茲鳥」は水鳥で、う。 *6

鸚鵡杯 南海産の貝で作ったおうむの形の杯。

<解説>李白は「湖州の迦葉(かしよう)司馬(しば)が白は是れ何人(なんぴと)ぞと問いしに答う」(答湖州迦葉司馬問白是何人)と題する詩で、

清蓮居士謫仙人 清蓮居士(せいれんこじ) 謫仙人(たくせんにん)

酒肆蔵名三十春 酒肆(しゆし)に名(な)を蔵(ひそ)む三十春(さんじゆつしゆん)

と自己を語った。「青蓮」は四川省彰明県の青蓮郷で、李白の生まれ故郷という。「謫仙人」は天上から地上に流された仙人で、友人賀知章(がちしよう)がつけたあだ名。「酒肆」は酒場。李白にとって酒は人生そのものだったのである。この句は李白の豪快な酒の飲み方を理念化したものである。このような飲酒の過激性は、後漢の鄭玄(じようげん)が送別の席で、三百人以上の参会者のさす杯を朝から晩まで受け、三百杯以上の酒を飲みほしたが、終日穏やかな態度をくずさなかった(「世説新語」文学篇注)という故事に基づく。一日三百杯は過激な飲み方だと書いた。しかし、「窮愁(きゆうしゆう)千萬端(せんばんたん)、美酒 三百杯」(「月下独酌」其四)とうたわれる多大な「窮愁」をいやす分量としては、けっして多過ぎることはない。(松本肇)(「漢詩漢文名言辞典」 鈴木修次編著) 戻

ホテルのベスト

ソルトレーク・シティーのホテル・ユタ-モルモン教会所有の、由緒あるがっちりした快適な大ホテルで、モルモン教の性格通りとても親しみやすく、誠実で効率的経営です。ここからモルモン教の寺院が良く見え、そこでは永遠を誓う結婚式が行われるのです。レストランではアルコール類は出ません。もっともルームサービスで頼めば少しなら出してくれます。(「ベスト・ワン事典」 ウィリアム・デイビス編 アラン・フィッカー) 戻

化学説と生命説

一八三五年にフランスのカニャール・ラトゥールは、発酵液を顕微鏡で観察すると、楕円形または円形の微小体で、発芽によって増殖する生物がみられることから、糖液の発酵はその微小生物の生活がもたらす結果であると発表した。同じころ、ドイツのシュワンも、あらかじめ熱で処理されたブドウのしぼり汁は、加熱された空気に触れても発酵しない事実を示し、アルコール発酵がそこに植物性と判断される単細胞群を導入することによって開始されると発表した。こうして酵母は、ようやく「黒子」の役を脱しようとしていたのである。しかし、彼らが発表した発酵の生物原因説は、ドイツの巨頭リービッヒに代表される、「発酵とは生命のない物質の触媒作用によって有機物が分解される化学過程」にすぎないという化学説に負けてしまった。当時は物理学と化学が輝かしい成果をあげていた時代であり、生命説は旗色が悪かったのである。この化学説に敢然と立ち向かい、生命説を勝利に導いたのはフランスのパストゥールである。彼は綿密な実験にもとづいて、「発酵は外から来る特異的な種細胞のはたらきにもとづく」もので、「発酵は生命と相関する現象である」ことを証明した。こうして、ついに発酵現象の謎が解きあかされた。一九世紀後半のことである。(「酒と酵母のはなし」 大内弘造) 戻

西部のサルーン

西部のサルーンは、こんにちでは想像しがたいような人間の基礎的な要求を満たしたがゆえに存立した。そこは、自分以外の人間と袖をすりあわすことができる慰安の場所であり、安息所であり、修行の場所でさえあった牛の自慢話をしたり、開拓農民が雹や干魃(かんばつ)をなぐさめ合ったりできるのはそこだった。一カ月あるいは二カ月と、山脈の中にわけ入ったり羊だけを連れて奥地を放浪してきた孤独を癒す場所が、サルーンだった。起きている間のほとんどと、眠っている間のかなりの時間をサルーンで費やす人間もいた。サルーンはあらゆる男にとってあらゆるものを意味した。酒を飲む場所であると同時に、飯屋であり、ホテルであり、風呂と手洗いであり、売春宿であり、床屋であり、裁判所であり、教会であり、社交所であり、政治の場であり、決闘所であり、郵便局であり、スポーツ競技場であり、葬儀屋であり、図書館であり、ニュース交換所であり、劇場であり、オペラであり、市役所であり、職業紹介所であり、美術館であり、交易所であり、雑貨屋であり、アイスクリーム・パーラーであり、また牧童が凝った飾りのキネトスコープの手廻しハンドルをまわし、カンカン・ダンサーのぎくしゃくしたエロティックな動きを興奮しながら覗きこんだ、映画館の前身でもあったのだ。特定のサルーンが、上記のような複数の機能を同時に満たしたか満たさなかったかは、ところによりまちまちである。(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳) 戻

飲酒の十徳

*飲酒の十徳。礼を正し、労をいとひ、憂ひをわすれ、鬱(うつ)をひらき、気をめぐらし、病をさけ、毒を解し、人と親しみ、縁をむすび、人寿を延ぶ。-柳澤淇園「雲萍雑志」(「世界名言事典」 梶山健編) 戻

贅沢な蟻 7.18(夕)

ラボックは蟻の研究で聞えた人だが、ある時一匹の蟻をウイスキイの洋盃(コツプ)に投(ほ)り込んで、したたか酒に酔はせた。蟻はすつかり喰べ酔つたが、それでも人間のやうに片手を他(ひと)の鼻先で拡げて金を貸せとも言はないで、唯もう蹣跚(よろよろ)と、其辺(そこら)を這ひ廻つてゐた。仲間の蟻がそこへ遣つて来た。そして喰べ酔つた友達を見つけると、こんな不心得者を自分の巣から出したのを恥ぢるやうに、何かひそひそ合図でもしてゐるらしかつた。暫くすると、仲間は各自(てんで)に酔ひどれを啣(くは)へて巣のなかへ引張り込み、丁寧に寝かしてやつた。酔(よひ)が醒めると、件(くだん)の蟻はこそこそ這ひ出して直ぐ例(いつも)の仕事にかゝつたさうだ。一度他の巣の蟻がこの酔ひどれを見つけた事があつたが、その折は少しの容赦もしないで、いきなり相手を啣へて水溜りのなかに投(ほ)り込んでしまつた。 戻

倒れるまではしごをしたい

先ごろ、連載小説の最終回を書き終えた。誰も祝ってくれないので、一人で祝うことにした。午後六時くらいから飲み始め、三軒目のバーで同業者河西蘭と会った。レズビアン・バーへ連れてゆくといわれ、恐る恐るついて行った。居心地はよくも悪くもなかったが、変に構えてしまって飲んだ気がせず、別の店で飲み直すことにした。そのバーは私が十五年来通っている店で、はしごの終着駅でもある。女主人に甘え、午前十時まで飲んだことがあった。その日も八時まで飲み、川西氏と連れ立って家路につこうと思ったが、腹が減り、一杯のかけそばを分け合って食べるうち、急に睡魔に襲われた。。電車に乗ったら、江の島か箱根まで運ばれてしまう。車に乗ろうにも、すでに道路は混んでいた。その時、カプセルの看板が眼に入り、互いに電話で妻にいいわけをし、男同士でいることをアピールしてから、仮寝の宿に入った。サウナで酒を抜き、三時まで寝た。川西氏と別れ、私は一人まずいラーメンをすすり、四時過ぎからまた飲み始め、二十代の頃からの飲み友達と出食わし、また終着駅のバーまではしごしてしまった。そして、あろうことか、また午前八時を迎えてしまい、疲労困憊し、夕べと同じコースを辿ってしまった。同じカプセルで目覚め、同じ店でラーメンを食べ、同じ量だけ残し、ようやく二泊三日のはしごを終えたのであった。どうして、そうまでして飲むのか?私はほどほど自分に嫌気がさしたが、帰宅してからも客が来て一緒に飲み、翌日もパーティーがあって朝帰りし、そのまま羽田から長崎へ飛び、はしごを続け、鹿児島にも足を伸ばし、ついに七泊八日のはしごをやり遂げたのであった。新記録の樹立である。しかし、それに続く三日間、私は一日十三時間、眠りに眠り続けたのであった。退廃は一種のスポーツである。常に休息とセットしておかなければならない。(「退廃礼讃」 島田雅彦) 戻

カップ酒

昨今たくさんのメーカーが発売しだした流行りの商品「カップ酒」などは、透明瓶が多く、蓋も密閉度の乏しいものがほとんどなので、普通の色つき瓶より光や酸素による劣化が激しく、上級酒を入れるならいっそうの保存管理努力が求められます。(「さまよえる日本酒」 高瀬斉) 戻

う酒

谷川でウナギを割(さ)き、特製の山椒すりこみのタレで以て焼き上げる。天然のウナギは皮がやわらかく、身がひきしまっていて美味しい。私がビックリしたのは、「う酒」。「うぞうすい」という、ウナギ入りの雑炊(ぞうすい)は、京都の名物だが、この渓谷のたくましい中年おとこたちは、ウナギを熱燗(あつかん)に入れて飲む習わしがあるのだ。天然ウナギだからこそ、できるのだろう。どんぶり鉢に焼きたてウナギを一きれ二きれ、熱燗をそそいで、タレを少し入れて味加減し、箸でウナギをつついてつぶす。ウナギの滋養が熱い酒ににじみ出し、こんなのを飲むと、やはり日本酒はいいなあ、ということになる。(「芋たこ長電話」 田辺聖子) 高知県のようです。 ウナギ酒 戻

酒に酔(え)いてなおうつく敷(しく)かともなき人をば常に学ぶべきなり(作者未詳『西明寺殿百首和歌』)

【大意】酒に酔ってもなお立居振舞いが礼儀正しく、飲んで乱れない人に学ぶべきである。人にはそれぞれ酒の強弱があって量が異なるから、その適量を守れ、酒を飲んで酒にのまれるなの意。(「道歌教訓和歌辞典」 木村山治郎編) 戻

火野と長谷

火野(葦平)も、長谷(健)も、音に聞こえた飲み手であった。火野が芥川賞をもらうことになったとき、審査員であった宇野浩二は、その選評につぎのように書いている。「…殊に酒は"一升二合飲んだ帰りに、ビール八本をたいらげ、それから泡盛屋に寄って、四合ぐらい飲んだときは、さすがに翌日は二日酔で困った"というほどの、飲み手である」長谷も、同じくらいは飲めた。黙々として飲み、コップを重ねて、酔いのいたるや、突然立ちあがって、「ここはどこかッ」と大声を発した。火野が、「お前の家だ」というと、また、安心したようで、どっかと坐って、グビリグビリと飲みつづけた。長谷は豆腐が大好きで、酒とともに、いくらでも食べた。(「ああ酒徒帰らず」 木村嵐) 長谷は第九回芥川賞を得た作家だそうです。 戻

方言の酒色々(25)

宴席で魚類の吸い物が出た後、碗に残った魚の骨の上に酒を注ぐこと ほねあれ/ほねすすぎ/ほねゆすぎ

宴席で酒を待ちかねる いし が出る

宴席などで他人の酒を代わって飲むこと あいこ/すけ

酒宴の後、飯を食べている人に酒を強いる語 おなかみず

酒宴の時、酒の燗をする人 かんし/かんしろー/かんたろー/とーじ(日本方言大辞典 小学館) 戻

「脳ナビ」

人間の脳には非常に優れた機能があります。ある程度アルコールを飲んで、脳の機能が低下していても、その機能がちゃんと発揮されることがあります。その一つが「脳ナビ」です。人間の脳の中に、地図があり、酔っていて記憶を作ることができない状態なのに、これまでの経験としての帰宅経路を読み出して、それに合わせて酔った自分を家まで連れて行ってくれるのです。研究の結果「ナビゲーションニューロン」という神経細胞が特定されました。通い慣れた道の風景、つまり視覚情報に対応して「この信号を右へ」といった指示を出す神経細胞があるのです。これさえあれば、記憶が作れないほど酔っていても、「いつもの道」である限り、なんとか家までたどり着けます。ただし、記憶が作れないので、「どうやって帰ったか」は覚えていません。(「記憶がなくなるまで飲んでも、なぜ家にたどり着けるのか?」 川島隆太・泰羅雅登) 戻

98.空の樽より弱いビールのほうがまし

つまらないものでみもないよりはましの意。アルコール分の薄い(弱い)ビールは、一般にうまくないビールとして嫌がられ、とくに強いビールなどが愛飲されるデンマークでは味気ないもの、つまらないものの代名詞としてさえ用いられる傾向にある。この意味で大変北欧的なことわざである。 デンマーク、スウェーデン(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川) 戻

ホーキ酒

ハシゴ酒とも違う。わたしの酒は、いわばホーキ酒である。ホーキ(箒)というのは、たとえば女遊びなんぞで、ちゃんとした馴染みの相手や店をつくらず、ゆきあたりばったりにそこらへん一帯を軒並み浮気して回る、その道ではもっとも野暮とされている遊びっぷりのことである。わたしの場合、女遊びだけでなく、お酒のほうもそんなふうな飲みかただ、ということである。しかも、貧乏生活がしみついているから、おおむね赤提灯専門のホーキ酒である。普段は、スナックとか小料理とかの表示を見ただけで足がすくんでしまうのだが、ま、景気のいいときなぞ、そのあたりまでは出撃することもある。(「浅草のみだおれ」 吉村平吉) 戻

○きん酒

両国の駒止橋のあたりへ非人があつまり、けふは三河屋に大寄合があつて、おあまりのむまいものを大ぶんもらつてきた、おのしはどふした、おれはコレ見やれ、めしと鯛のあら、六はどのよふな物に有りついた、ヲゝサ京屋で大々講があつて、一ばんすきなしたみ酒、梅干おけに一つぱいある、こいつはありがたいまんぷく長者、三人連れで外の宿なしどものこぬ内、お屋敷の塀のかげでたのしもふと打つれ、時に酒は一口づつ茶の湯にまはして、肴はぶれいこう手をつつこみ、アゝ手前ばかりのむ、イヤこうせうけんをせう、てまへしつているか、こいつ乞食をばかにした、けんをしらぬ事がある物か、いぜんは三つぶとんにも坐した男だ、ヲゝそんなら旦那衆の時とはちがふ、けんにかつた者が呑つこ、がつてんだ三けん折づめだ、ムメヤりやん、さんな、むつつ、はまで九といふと、辻番から通れ、(「無事志有意」 近世文芸叢書) 戻

吐(はき)もせず食はれもやらぬあしたには朧豆腐にしくものぞなき[才蔵集、古来稀世]

「照りもせず曇りもはてぬ春の夜の朧月夜にしくものぞなき」(新古今、大江千里)のパロディ。朧豆腐とは豆腐のまだニガリで固める前のものである。二日酔いの朝、胸がむかつくが吐けないし、食欲もないという時は、朧豆腐が最上だという意。(「川柳集 狂歌集」 浜田義一郎評釈) 戻

依存症は否認の病であると言われる。-

つまり「気づいてはいるが、認められない」、また逆に言えば「認められないが、気づいている」のが否認なのだ。そして否認を続けている依存症者に、自分が依存症であることを自覚させるのが「底付き」だ。この底付きというのは、具体的な状態や症状を指すわけではない。本人が自ら、自分はもう自分の意思ではどうにもならないひどい状態であると悟ることであり、それがあってはじめて、治療が開始できるようになる。(「実録!アルコール白書」 西原理恵子・吾妻ひでお) 戻

まぶきす、むさし、むねはらい、むらさめ

まぶきす[眩ぶきす] 一級酒。[←まぶい=よう。きす=酒](強盗・窃盗犯罪者用語)(昭和)

むさし2[武蔵] ①甘い物も辛い物も両方好く人。②酒も女も好きな人。[←武蔵=宮本武蔵、二刀流=両刀使い](俗語)(大正)

むねはらい[胸払い]酒を飲むこと。(強盗・窃盗犯罪者用語)(大正)

むらさめ[村雨]①淡い酒。②水を割った酒。[←すぐやむ→すぐさめる](花柳界用語)(明治)(「隠語辞典」 梅垣実編) 戻

省筆譚

吉田健一さんはある年、コロンビア大学で講演をするため、ニューヨークへ行つた。帰つてから書いた短いアメリカ印象記には、講演をした話なんてまつたくなく、ただ、ホテルの近くのバーで毎日飲んでゐた、ああいふ感じのいいバーがある以上、アメリカといふ国も見込みがある、と書いてありました。(「軽いつづら」 丸谷才一) 戻

御酒之日記、菩提泉の注

注:菩提泉は南都菩提山正暦寺で造られていた名酒。これは夏酒で、浸漬中の米1斗のうち1升を蒸し、ざるに入れて浸漬水に漬ける。やがて乳酸菌が繁殖して浸漬水は乳酸酸性となる。3日目にはこの酸性水1斗を使って蒸し米9升・麹5升の仕込みをし、その上下に麹1升と先に使った蒸し米1升を分けて仕込む。これは今日の乳酸添加速醸酛の原型である。掛はない。本文中最も注目される1項である。(「『御酒之日記』とその解義」 松本武一郎) 御酒之日記に記載された菩提泉 戻

食道静脈瘤

通常、腸で吸収された栄養分は、門脈という太い血管を通り肝臓に運ばれて処理される。門脈圧があがり、本来であれば門脈に流入するはずの静脈血が側副血行路を流れるようになり、主に食道粘膜下層の静脈が拡張・蛇行し、瘤状に隆起して静脈瘤を形成したものを指す。(「実録!アルコール白書」 西原理恵子・吾妻ひでお アルコール依存関連用語) この静脈瘤が破れて喀血するのだそうです。 戻

づぶしち【づぶ七】

極めて泥酔したと云ふ戯称。づぶ六を越したと云ふのである。

づぶ七が万鳥足になりて来る 千鳥足の十倍で(「川柳大辞典」 大曲駒村編著) 戻

温かな料理と温かい燗酒

温かな料理を、温かい燗酒で柔らかくキックさせる。すると、じわりと優しく柔らかな日本の美味が口の中に現れる。それが今やお燗で飲む人はちょいと古風な人。ダサい人とも受けとられかねない。いつの間にか、純米吟醸の時代になり、日本酒がフルーツの香りを持つようになった。米と果実の差がなくなってきたのだ。そう言えば、今では、まるで生のままのような、色だけ鮮やかでガリガリした野菜の炊き合わせを出す店もあるし。あれも冷酒に合わせているのだろうか。あれじゃ合わせるというより、料理と酒とが格闘しているようだけれど。いつのまにか、日本の料理は、味の組立かたや、旨さの概念がまったく違ってしまった。日本人よ、どうしてみんな、生ばかり食べるようになってしまったのしかし、「川上」の鯛の作りは、ぬめやかでありながら爽やかな味わいが、さらに燗酒で際立った。豊かな日本の海がぼうっと見えてきた。野菜も艶々としていて、それでいて上下の歯に触るなり、やわらかく二つに分かれた。煮ふくめられた味わいが、緑の山の色彩のように福々しかった。まるでお風呂を胃袋の中に入れたような、燗酒の見せるまぼろしか。(「匂い立つ美味」 勝見洋一) 京都祇園の花見小路にある店だそうです。 お燗をする湯の匂い 戻

酒問答

-先生が酒のみということはすでに定評がありますな。酒量はどのくらいなんです。

-定量はありませんね。家庭で晩酌としては、まず和酒なら一合入りのコップで一ぱいです。それも最後の一口二口は、こぼすのも無駄だから、無理に流し込むこともありますよ。ビールなら、小びんだと少し足らないが、大びんだと一合ほどあまるのです。これでは酒のみの数にははいらないでしょう。

-では先生が大酒家というのはデマですね。

-ところが、それが必ずしもデマでもないんです。自家では、今申したほどの、きわめて尋常な酒量なのですが、外で御馳走になる場合には、自家量の十倍は飲みますね。まことに経済的な酒のみで恐縮です。第一うちで、古女房や孫達を相手にしては、酒を飲む気分にはなれませんよ。外では、相手がよければ、和酒なら一升、ビールなら半ダースくらい飲めますね。しかもその相手は気心の知れた男に限ります。女は、どんな美人でも、話上手な女でも、御めんです。ただ黙って、おとなしく酌をしてくれる婆々が一人いればたくさんです。女の酒のみはいやですね。

-一升飲めれば、やはり酒のみですよ。

-酒のみかも知れないが、真の酒好きではないようです。もちろんきらいではありませんが、ああ!酒が飲みたいな、と思うことはありませんからね。

-泥酔することはありますか。

-十年前までは、いくら飲んでも前後不覚になることはかつてありませんでしたが、このごろは、それほど飲んだと思わないのに、泥酔することがありますな。我老いたり、という感じがなかなか悪くはありません。足るを知る道にあるようですね。(「凡愚問答」 辰野隆) 戻

御酒之日記に記載された菩提泉

一 菩提泉、白米一斗澄程可洗(すむほどにあらうべし)、其内ヲ一升取テおたい(御飯)ニすへし、夏ニてあれハ、其飯を能々(よくよく)さますへく候、其(ソレ)をざるに入テひやし、米の中ニ可置、くちを一日つゝ見テ一夜可置、三日目ニ別の桶をそはニ置テ、上の澄たる水を汲テ可取(とるべし)、其時なかのおたいをあけて、よそに可置、其時下の米をあけて能々むすべく候、夏ニて候ハゝ能々可醒(さますべし)、かうし(麹)ハ五升、一升取テよそに可置、一升之かうし、一升おたいと合テ半分桶のそこにし(敷)くへく候、四升かうしをハおたいとも(揉)ミ合(あわせ)テ作入候、其時ニ以前くミて置候水を、一斗はかりて上より入候、其時ニ以前のこつかる(残ったる)か(「お」の誤字)たいを上よりろけて可置、席(蓆)を以口ヲつゝ見候、七日可置、此酒七日出来候へ共、いまた用ニ不入候ハゝ十日迄も可置候、(「中世酒造業の発達」 小野晃嗣) 戻

渋ウルカ

食べ物にとやかくいう父ではなかったが、鮎と川蟹(かわがに)だけは、特別のようだった。その中でも鮎の内臓で作ったウルカは、大好物である。ウルカは、『潤香』と書く。鮎の内臓だけでつくった塩辛で、ちょっと渋みがあり「渋ウルカ」といわれている。その他にも「切り込みウルカ」がある。鮎の内臓と鮎の身も一緒に切り刻み、塩をして作る。「子ウルカ」は鮎の卵だけでつくる。もう一つは雄の白子だけで作る「白ウルカ」があるが、父が好きなのは、やはり内臓だけで作る「渋ウルカ」だった。(「世界ぐるっとほろ酔い紀行」 西川治) 戻

吐くのはマスター

「馬場さんはいつもそんなアルコール度数の高い酒ばかり飲んで、お強いんですね」といわれるけど、ぜんぜんそんなことはない。弱かったっていうか、飲んではすぐ吐いていた。高校の終わりぐらいから飲んではいたんだけれど、大学に入ると友だちや部活の仲間たちとやっぱり飲むでしょ。体育会系のところにいたからもうガンガン飲むわけ。仲間の家で飲んだり、店で飲んだりいろいろだったけど、飲めば必ず酔って、グルグルになって必ず吐いてた、ホントに。若い頃は食べて飲んでたから吐くよね。じゃ、食べないで飲もうって言うと、また吐く。僕の姿が見えないっていうと、トイレでゲーッとやってるわけ。「吐けば強くなるんだよ」とか言われて飲み続けて、実際に強くなったけれど、ついこの間まで吐いてたな。四十歳くらいまで(笑)。だから僕はゲロを吐くのはマスターしたね。ちょろちょろ吐かないで、せーのでパッとね。うまいもんだよ。(「馬場啓一が語る、バーでの過ごし方。」 構成・芹澤健介 「大人の酒・男の飲み方」 宝島編集部編) 戻

桶と甕

今までのところ、タガのはまった結い樽のことを書いた最も古い記録は『看聞御記』の永享三年(一四三一)六月五日の記事および同じく同六年(一四三四)五月一一日の記事である。前者は、その頃京都の伏見周辺を荒し廻った三人組の泥棒を捕えて吟味したところ、そのうちの一人が結桶(ゆいおけ)師だったという記事である。後者は時の将軍が庭を改築してお池を作ったので、鯉一一疋を結桶五箇に入れてプレゼントしたという記事である。京都ではその頃から結桶が実用化されてきたことがわかる。京都五条坊門西洞院の酒屋柳屋が急に栄えたのもこの頃であったが、それは良い酒が造れたこともあろうがタガのはまった結樽(ゆいたる)ができたため、遠くまで多量の酒が運べるようになったためかと思う。早速、河内の金剛山天野寺の天野酒も、奈良の酒も京都に送り込まれている。京の柳樽はむしろ立ち遅れの大奮闘の感がないでもない。何はともあれ、結い桶が甕に代わり、さらに結い樽のできたのは永享年代の初め頃らしい。日本の酒造業はその頃から大きく躍進することとなった。(「完本日本料理事物起原」 川上行蔵) 戻

AKK『アルコール問題を考える会』設立

今は暇つぶしが多い。家庭の、いわゆるキッチンドリンカーにしろ、勤め人の帰途にひっかけるいっぱい、あるいは、福祉国家とやらのお恵みの、おざなり故におもむく酒、こういった飲み方は、たちまちにして依存症をつくり上げてしまう。昔と、世の中の仕組みが変わった、にもかかわらず、春高楼の花の宴、めぐる盃かげさしてのつもりで飲んでいては、たちまち酒は、薬でありながら害をなす。洋酒会社のおひろめ屋を勤めたぼくが、アルコール依存症にはなるななどというのは、、なんだか、元全学連委員長が、首相のペットとしてヤニ下がっているみたいで、心中、釈然としないけれど、上手に飲まなきゃ損なのだ。天下の美禄に申わけないと思う。このたび「アルコール問題を考える会」略称「AKK」が設立された。これは、禁、断酒の会じゃない。上手に酒とつき合っていこうという趣旨、及び、ぼくのような依存症が、もう一度、恋人と歓をつくし得るよう、粋なはからいを目的としたものだ。もし、興味がおありなら、ぼくの家、杉並区下高井戸三-三二-一まで、資料をご請求下さい。事務局はあるけれど、まるで人手がない、とりえず、ぼくに出来ることはする。二月十一日、建国記念の日、神武天皇が「高天(たかま)の原(はら)に搏風峻峙(ちぎたかし)りて始馭天下(はつくにしら)しし天皇(すめらみこと)」と、ことほがれて、お酒を召し上がったかどうか存じ上げないが、、ぼくは、AKKの集まりでしゃべった。それまで四ケ月、恋酒の状態でいた。だから、いかにすれば、恋しい酒と逢わないでいられるか、ノウハウをお教えするつもりでいたのだが、その冒頭は、「実は、四日前、また飲んでしまいました」で、始めざるを得なかったのだ。人類誕生と共に醸された酒が、人間に仇を為すわけがない。ただ、世の中が変わった。あたらしい酒とのつき合い方を、考えるのは当然である。何たって酒ほど、すばらしいものはない。('86.2.28)(「AKK『アルコール問題を考える会』設立」 野坂昭如) 戻

酒9 飲酒とともに摂取してはならぬもの

酒をのむに、甘き物をいむ。又酒後(に)辛き物をいむ。人の筋骨をゆるくす。酒後(に)焼酒をのむべからず。或は一時に合(あわせ)のめば、筋骨をゆるくし、煩悶(はんもん)す。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

大田南畝の狂歌(6)

うたひめお勝は扇に[欄外。駿河町芸者]

酒もりの 第一ばんの うたあはせ いつもひだりを もつて勝とす(千紅万紫)

居風炉<すゑぶろ>の形したる燗風呂に書つけゝる

嘉肴冷酒燗無レ極

此ちろり 外へはやら じ湯加減も あるじの側に 居<すゑ>ふろの燗(千紅万紫)

菊

酒をのむ 陶淵明が ものずきに かなふさかなの

御料理菊(千紅万紫)

右大将道綱朝臣

酔つぶれ ひとりぬるよの あくるまは ばかに久しき ものとかはしる(千紅万紫) 戻

「春夏秋冬」夏之部

湧水 清水こゝに茶を售(う)らんかな酒售らんかな 麦人

樗花 江に臨む酒屋の軒や花樗 青々

筍 酒に妻筍の銭惜みけり 寒楼

牡丹 牡丹剪つて二日の酔のさめにけり 子規

昼の酔牡丹に近き欄(てすり)かな 菩提樹(「春夏秋冬」 正岡子規、河東碧梧桐、高浜虚子共選 「現代俳句集成」) 戻

庄内の酒と肴

銘柄を吟味して飲むほどの飲み手でもないのに、土地に住めばやはり酒の思い出というものはあるようだ。中学校の教師をしていたころ、勤め帰りに村の酒屋に寄って、ただで出してもらったお新香をさかなに初孫を冷やで飲んだことなどは忘れられない。また鶴岡の鯉川の女主人佐藤さんは、私を子供の頃から知っている人だが、近年この人に頂いた鯉川の原酒(モルト)のコク、また出羽ノ雪の主人渡会氏がわざわざ送ってくれた出羽ノ雪の原酒(モルト)と、飲んでしまって大事な名前を忘れてしまったが、豊潤としか言いようのない味をたたえた新酒とかは、いずれも忘れられない味だった。(「周平独言 庄内の酒と肴」 藤沢周平) 戻

介抱役

本格的に飲んだのは、大学にはいってからだ。私が通うようになったのは、早稲田大学政治経済学部である。受験のため大学にいった時、蕎麦屋や食堂なのだったが、すべて酒場に見えたものである。私が見たことは正しかったことに、やがて気づく。蕎麦屋や食堂には二階があって、コンパという宴会が盛大におこなわれたためだ。私はサークルの早稲田キャンパス新聞会にはいった。私が入学した年には第一次早大闘争のまっただ中で、穏やかな田舎からやってきた私には何がなんだかわからず、せめて自分の立っている場所を知りたくて学生新聞会にはいったのだ。新入生歓迎コンパがある。ビールではなかった。ビールは飲んでもあまり酔わず、要するにそれは高いということだったからだ。いきなり日本酒だった。もちろん二級酒である。この二級酒でも、当時の学生レベルからいえば高い。一気飲みなどもちろんなく、それでも先輩につがれるまま盃を干す。自分がどれくらい飲めるのか、どんなペースで飲んだらよいのか、そんなことはまったくわからない。うまいとも思えず、のめというから飲むのである。もちろん吐いたこともあるのだが、同級生に比べて私は強かった。陽気になりこそすれ、乱れることはなかった。だからいつも介抱役で、泥酔した友をどうしたらよいかわからず、結局板橋にある私の下宿に連れていく。もちろん友は男だ。問題があった。私の下宿は四畳半で、高校の先輩と二人で暮らしていたのである。男子校だったから、先輩はもちろん男だ。一人二・二五畳の部屋に連れてきても、まんな大いに迷惑したものであった。(「私の酒歴書」 立松和平) 戻

久しくあはさりける(会わざりける)山田氏にいなだ(ブリの若魚)といへる肴にて酒すゝむるとて 武士八十氏

今もつて 酒はやまたの おろちなら 出す肴も いなた姫そや

くそくひらき(具足開き)の日 紀定麿(きのさだまろ)来りけれは 酒上 不埒

五十歩も 百歩もをなし(同じ) 足もとの よろりよろひ(鎧=具足)と 酔給(たま)へかし

返し 紀定麿

むた口(無駄口)は 何のやくにも たゝかひを もつてたゝれぬ ほどに酔けり(「徳和歌後万載集」) 戻

憂きことへ酒誰よりもやさしかり 新谷蜂郎

こういうくに出会うと、つくづくと下戸である自分がうらめしい。実は私は酔っぱらったことがないので、飲めるのか飲めないのかわからないからなのだ。一度でいいから、やさしい人の横で、それよりもやさしいという酒を飲んでみたい。(「川柳新子座」 時実新子) 戻

酒8 長命は酒を飲まぬ人に多い

五湖漫聞といへる書に、多く長寿の人の姓名と年数を載(のせ)て、「其の人の老に至りて衰へず。之を問ふに皆酒を飲まず」といへり。今わが里の人を試(こころ)みるに、すぐれて長命の人、十人に九人は、皆不レ飲レ酒人なり。酒を多く飲む人の、長寿なるはまれなり。酒は半酔にのめば、長生の薬となる。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

蘭陵酒-李白の思い出

済南空港から 車で

落葉する白楊に沿って走ると

済南飯店の宵の広間には

訪問の日本人八人と

歓迎の中国人十人でする

蘭陵酒の乾杯が待っていた。

-李白の詩に出てくる蘭陵の美酒です。当地から南南東へ二百キロほどの 蒼山というところで造られています。蘭陵は蒼山のすぐ近くです。

四十年ほど前には 抗日ゲリラの隊長であった

巨体の作家が 人懐っこい

ほほ笑みをたたえて言った。

ああ 李白!

そういえば 千二百年ほど昔

あなたはこの山東を くりかえし歩いているのだ。

その遙かな影に 不意に谺する

わたしの若い日日の

眩ゆい無為の自由へのあこがれ。

わたしの今の謹直な旅における

禁酒ははやくも破られる。

これもまた 「客中(カクチユウ)ノ行(ウタ)」の一種というわけか。

あなたのその七言絶句が

四十年ほど前の戦中には 学生であったわたしの

孤独で怠惰な生活から

あざやかに蘇った。

蘭陵(ランリヨウ)ノ美酒(ビシユ) 鬱金(ウコン)ノ香(カヲ)リ。

玉椀(ギヨクワン) 盛(モ)リ来(きた)ル 琥珀(コハ)ノ光(ヒカ)リ。

但(た)ダ主人(シユジン)ヲシテ 能(ヨ)ク客(キヤク)ヲ酔(ヱ)ハシメバ。

知(シ)ラズ 何(イヅ)レノ処(トコロ)カ 是レ他郷(タキヤウ)ナル。

山東名産の葱は長く太くて その生(なま)に

付け味噌がたっぷりと乗る。

同じ名産の白菜は、厚く柔らかく煮られて

炒めた豚肉にとろりと合う。

辛く煮つた大きな海老。

空揚げの鯉。

生まれて初めて食べる山査子の実は

砂糖が加わり 甘酸っぱい。

そんな料理を 一方で囓りながら

わたしの速やかな酔いは さらに乾杯を求めた。

かつてはなんの不審もなかった

李白の夢の

燦然と寂しげに鳴る音楽に

わたしの頭はこころよく混乱しはじめた。

今ここにある蘭陵酒は 無色透明で

いかにも白酒(パイチウ)らしい匂いだ。

盛唐のころ 蘭陵の美酒は

別の匂い 別の色をもって

醸造酒であったということか?

それとも 今と同じ蒸留酒であったが

多年草である鬱金の根茎を

香料としてそのなかに浸したため

アジア熱帯ふうの香りを放ち

琥珀色に近い黄色が滲み出たということか?

いや それとも 鬱金の香りの実態はなく

それは酒の匂いについて 選びぬかれた

きらびやかな比喩であったということか?

そして 琥珀の光りは

詩人が手にした玉椀が

白玉製や緑玉製ではなく

琥珀色の玉でできていたということか?

とにかく へんにこんがらかってきたぞ。

それに このときの李白の旅は

三十代なかばの

陽気な壮遊であったのか?

それとも 四十代なかばに

長安の都から讒言(ざんげん)で追放された

寂寥の放浪であったのか?

このときは 杜甫と洛陽で知りあって

おお 済南もいっしょに訪れているではないか。

こうした疑問や想像や伝記的な事実が

賑やかな宴会における

談笑や歌声のなかの

わたしのときおりの無言の淵のなかで

ぐるぐる ぐるぐる

より親しい肖像へと 螺旋を巻いていた。

そんとき わたしは宴会の広間の壁に

中国人が古来尊崇する山を見たのである。

泰山!

五岳の一つ。

済南のすぐ南に聳える あの雄偉壮麗。

松の木立に

縹眇と 雲がかかっている。

横長の矩形の大きな画面に

墨の濃淡を主とし ほかの色彩も少し用いた

伝統的手法の

二十世紀後半の絵画。

山のなかには 磨崖に刻まれた文字があり

道教の神 それも女神が多く祭られているという。

おお 今

仙境にあこがれる後ろ姿で

馬車道を登って消えた人物は

四十代はじめの李白ではないか?

泰山の南天門のあたりで

あなたは長く口笛を鳴らすのだ。

すると 万里の遠くからすがすがしい風が吹き

少女が四五人 天から舞い降りてきて

ほほ笑みながら 白い手をさしのべ

仙界の酒という あの

「流霞」の満ちた杯をくれるだろう。

泰山の天門山に登ろうとして

あなたは白い鹿にまたがるのだ。

すると 空を飛ぶ仙人に山際で逢うだろう。

かれの瞳は四角で 顔が美しい。

あなたが蘿(つた)をさぐって 近づこうとすると

かれは雲の門をとざし

鳥の足跡の書を 岩間に落としてくれるだろう。

泰山の日観峯に立って

あなたは黄河の西からの流れを見るのだ。

すると 緑の髪の童子があらわれ

あなたの仙道の学びはじめが遅いこと

そして そのためあなたの若さが

もう凋んでしまっていること

そんなことを笑って さっと消え去るだろう。

果物皿に盛られた 野性的な蜜柑が出た。

そろそろ 西南飯店の

宴会の現実にはっきり戻らなければ。

あすの未明は

紀元前の斉国城趾へ出発である。

そのためやや慌しく もう

門前清(メンチエンチン)の乾杯だ。

ああ 李白!

済南は 清冽で豊富な

「泉の城」として有名だが

李白という泉まであるとは知らなかった。

酩酊のなかの酩酊。

ささやかではあるが かけがえのない

それはわたしの思い出だ。(「現代詩文庫165清岡卓行」) 戻

"赤い"文士

さて噂が乱れ飛んだ。じつは徴用には「心」がくっついているのである。すなわち"赤い"文士を懲らしめるためのものである。それは単なる風聞ではなく当の本人たちがそう信じていた節もある。ジャワに派遣された武田麟太郎はしきりにぼやいていたという。「一緒に来た連中はみんな一年で帰れたのに、俺だけが二年も置いてきぼりだ。どう考えても懲罰の意味でとり残されているとしか考えられない」そういって武麟はやたらに酒ばかりのんでいた。実際は懲罰ではなく、これという基準もなく、参謀本部の担当の文学に無縁の参謀が、「中央公論」「改造」「日本評論」など、雑誌の目次から手当たり次第に「○懲」印をつけていったものであったという。(「ぶらり日本史散策」 半藤一利) 太平洋戦争中の話です。 戻

さけ[酒]

①米などを醗酵させて作ったアルコール性飲料。「酒 釣レ詩鉤、掃レ愁箒、皆云-」(天正節用)「酒(サケ)-酒是万病薬也、但不レ可レ過也」(永禄二節用)「醁(サケ)美酒・酒(同)青州従事、竹葉、九献、観伯、白酒、濁酒、賢人、濁醪、四悪酒」(易林節用)「酒(さけ)」(落葉 色葉)「Saqe(サケ)。酒。「酒ヲ飲マスル」。酒を飲ませる。「酒ヲ勧ムル」。酒を飲むように勧める。「酒ニ酔ウ」。酒にほろ酔いしたり深酔いしたりする。「酒ニ長ズル、または、浸る」。酒浸りである」(日葡)「Saqeno

yoi(サケノヨイ)。酒に、酔っている」(日葡)「醤(ヒシオ)、酢(ス)、酒(サケ)、塩梅」(庭訓往来 五月返状)「酒ヲ聖人ト云フ名アリト云ふ如何。清(スメ)ル酒ノ名也。酒ノ徳ヲホメテ聖人ト云フニヤ。…濁ルヲ賢人ト云フ事ハ今少劣リタレドモ、ナヲコレモイミジキ心歟」(塵添壒囊鈔三)「ヨイ酒ノスンダノハ、ノメバスグニ胸ヲトヲツテ、ハラノヘソノ辺ヘトドクゾ。ワルイ酒ハムネニトドコヲツテ、スグニ下タエトヲラヌゾ」(玉塵卅七)「夫酒と申事は、もと是薬の水なれば、醽酒にてなどなかるべき」(元和卯月本謡=俊寛)「そもそも日本ニめいしゆおおしと申せども、あまのひらのぼだいせん、かがの国にきくざけ…長崎ひらどのぶどうしゆ、しやうちう…ことにすぐれて名高は、大和国に聞えたるもろはくどのと申は、春日大明神の御つげにまかせて作りいだせし酒なれば、酒王とこれを名付けたり」(短編=別本酒茶論)「昨夜わこちもさけに迷い覚ゑんが」(捷解九)②酒宴。「酒もなかばなりしとき、児の御まへにさかづきを給へとありしかば」(短編=加茂之本地上)(「時代別国語大辞典 室町時代編」 室町時代語辞典編集委員会 代表者 土井忠生) 戻

褌徳利

とくに辛いのは夕食の膳だ。外食であろうと家での食卓であろうと、量の多寡は別として、晩酌が一本つかぬ日は一日としてなかったが、いきなり茶碗に飯が盛られて突き出されると、味気ないなどという軽い抵抗感とは程遠い索漠たる思いに打ち拉(ひし)がれるのである。すると、なんだか猛然と腹が立ってきて、(こんな飯なんか誰が食うか)と、持って行き場のない憤懣に駆られ、子供がダダをこねるように、一箸つけただけで「ごちそうさま」と、不機嫌を丸出しにして席を立つのである。それを見て、さすがに同情を催したのであろう、家人は、男同様、不本意にも酒を断つに至った亭主を持つ友人の体験に基づく助言を、わ我が家でも実行に移すことにした。それは、お銚子一本の燗酒に、その倍量ほどの熱い焙じ茶を用意し、酒を一口、茶を二口といった順番で飲むというやり方で、医師も「まあ、その一本を守れるならいいでしょう」と渋々黙認してくれた"晩酌もどき"である。結構これで男の"さもしさ"は癒され、この方式を遵守して半年ばかりが経(た)つが、家人が恩着せがましく「一合の晩酌、一合の晩酌」というのが癪にさわり、あるとき男は、家人の目を窃(ぬす)んで、メジャーグラスを持ち出してその家人のいう一合徳利の容量を計ってみた。するとこれが、なんと六尺程しか入らないことが判明したのである。爾来(じらい)男は、家人が「一合」というたびに、「なにが一合なものか、"褌(ふんどし)徳利"じゃないか」と、口中で反論する。いうまでもないが六尺褌からの連想である。どうやら男の残りの人生は、この"褌徳利"とのつきあいで終わりそうな気配濃厚になってきた。(「おでん

燗酒 昔の女」 諸井薫) 戻

ギリギリの味

ギリギリといえば限界状況である。砂漠でノドがカラカラである。「み、み、みずをくれ」という時に「ハイ、お冷やいっちょう!」ともらって飲んだら、それはきっとうまいだろう。が、それほど派手な話ではないし、死ぬほどノドをかわかしたこともない。ギリギリだったのはお金だった。貧乏出版社の社員だったころ、印刷会社に最後のフィルムを納めて、忙しかった仕事からついに解放された時である。ガード下に赤ちょうちんをぶらさげた、おでんの屋台が出ている。印刷所はめっぽうハズレにあったから、電車賃は確保しておかなければいけないが、余りをしらべると、熱燗(あつかん)一本とコンニャクとボール分しかない。これを発注して、群青(ぐんじよう)色に暮れかかった空の月を見ながら、飲んだ。うまかった。二本目がなく、三皿目がないので、つまりギリギリがうまかったと思う。(「ごはんつぶがついてます」 南伸坊) 戻

選択の余地

イギリス人は食前にスペイン産のシェリー酒をたのしむのが普通である。あるブドウ酒商人が、通風によくきくという銘柄のシェリー酒をみつけ、痛風に悩んでいるチェスターフィールド卿に贈呈した。すると卿から感謝の手紙がとどいたが、それにはつぎのような添え書きがあった。-お送りくださったシェリー酒をたしなんでみたところ、痛風に堪えたほうがましだとの結論をえました-(「イギリスジョーク集」 船戸英夫訳編) 戻

千葉周作狂歌

東海道金屋の宿にて、奈須車といふ角力取の兄を尋ね、

3 お江戸から 金屋の宿に言づけて 奈須車ほど 廻るさかもり

高碕清水山の観音へ詣でしに、今日しも のどやかにおはしければ、皆々きぬをぬぎて そゞろに舞ひ遊ぶもをかし。四方の山々見え渡りて 頂の雪もとけしや、よひざめの水も恋しき心地し侍る。

10 飲まずとも 酒によふたか 長閑さに 片はだぬぎし 雪とけの山

早朝に来客あり、朝顔の見事に咲きしを見て

11 酔醒(よひざめ)の 水ひやひやと あさがほの 起きまどはせる 客は来にけり(「武道歌撰集」 今村嘉雄) 戻

酒7 醇酒を少量に愛用せよ

市にかふ酒に、灰を入(いれ)たるは毒あり。酸味あるも飲(のむ)べからず。酒久しくなりて、味変じたるは毒あり。のむべからず。濁酒(だくしゅ)のこきは、脾胃に滞り、気をふさぐ。のむべからず。醇酒の美なるを、朝夕飯後に少(すこし)のんで、微酔すべし。醴酒は、製法(せいほう)精(くわし)きを少(すこし)熱飲すれば、胃を厚くす。あしきを冷飲すべからず。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

299 水辺試レ飲。

消憂見説有黄醅 一憂(いれ)へを消(け)さむには 二見説(きくなら)く 三黄醅(くわうばい)有(あ)りと

遊出江頭試勧盃 遊(あそ)びて江(え)の頭(ほとり)に出(い)でて 四試(こころみ)に盃(さかづき)を勧(すす)む

先飲三分驚手熱 先(ま)づ五三分(さんぶん)を飲(の)みて手(て)の熱(あつ)きに驚(おどろ)く

更添一酌覚眉開 更(さら)に一酌(いつしやく)を添(そ)へて眉(まゆ)の開(ひら)くることを覚(し)る

戯言凛ゝ秋難酔 六戯言(ぎげん)凛ゝ(りんりん)秋(あき)酔(ゑ)ひ難(がた)しといふこと

専酌厭ゝ夜不廻 七専酌(せんしやく)厭ゝ(えんえん) 夜(よる)廻(めぐ)らず

傾聴傍人相漫語 八傾(かたぶ)きて聴(き)く 傍(かたへ)の人(ひと)の相漫語(あいまんご)することを

瑠璃水畦玉山頽 九瑠璃(るり)の水(みず)の畦(ほとり)に 玉山(ぎよくざん)頽(くず)る

299「水辺に飲を試みる」。道真は酒好きという方ではなかったが、瀟涼の秋に江辺(府衙の近く綾川の辺り)にでかけて酒を飲むというあまり例のないことをやってみたのであろう。 一憂愁を忘れ果て消失せしめるためには。- 二黄色のにごりざけ。- 四人から盃をさして「ためしにまあ一杯」と酒をすすめられたことをいう。 五酒盃に三分目ほどの酒。 六寒い秋にはなかなか酔えないなどというのはたわごとだ。(すばらしい酔心地ではないかの意。)入矢氏いう。戯言は、仏語の「戯論(げろん)」の義。たわいもない、くだらぬ説。普通の漢語のざれごと、冗談ではない。凛凛は、水の寒いこと。 七静かに酒を酌み盃をかさねて、なかなか更けわたらぬ秋の夜長を存分に飲む- 九エメラルド色に澄んだ(綾川の)水のほとりの江亭に(今宵飲を楽しんで)、かの晋の嵆康のように酔うて玉山のくずれるように臥してしまった。-(「菅家文章」 菅原道真 川口久雄校注) 戻

毒茸

菌(きのこ)類を羹(あつもの 吸物)にした場合、人の影の映らないのは、食べてはいけない。『夷堅志』(注一)に「金渓の田僕(猟のとき車を御する)が茸(きのこ)を食べて、一家血を嘔(は)いて六人が死んだ。ただ丘岑(きゅうしん)は幸いに痛飲したおかげで死を免れた。おそらく酒には解毒作用があるのであろう」と書いている。

注 一 。『夷堅志』 五十巻。宋、洪邁撰。神怪仙鬼のことを雑録したもの。夷堅とは、『列氏』の湯問篇にみえる古の物知りの名。(「五雑組」 謝肇「シ制」(しゃちょうせい) 岩城秀夫訳 中国古典文学大系) 戻

坂口安吾(さかぐち・あんご)

本名坂口炳五。明治三十九年十月新潟生れ。東洋大卒。『風と光と二十の私』や『風博士』の作品によって若くして文壇に出た。没落もしないかわりに花花しくもなかった。終戦後『白痴』を書き、一躍注目を浴び、ついで『堕落論』の手榴弾を一発投げつけて物議をかもした。『堕ちよ!生きよ!』と叫んで、虚脱時代に活を入れてアッという間に流行作家の列に入ってしまった。生来、放浪癖と酒と浪費癖はすさまじい。税金滞納やヒロポン中毒で、新聞の社会面を賑わしたこともある。(桐生市本町二ノ二六六一 書上邸内)(キング七月特大号付録「各界の人物新事典」) 昭和29年7月発行です。 戻

うけひざけ【盟酒】

「うけひ」は「誓約・誓言」などと記され、卜占(ぼくせん)の一種で本来言語呪術をその中心とする。記紀などにみられる用例も、多くは言語を介在するものである。これに対して、風(風土記)にみられる用例に「盟酒(いけひ)」がある。播磨風(託賀郡)賀眉里条に父なし子を産んだ道主日女(みちぬしひめ)が七日七夜で実った稲で酒を醸して神々を集め、子供にその酒を捧げさせた。その子が天目一(あめのまひとつ)命に捧げたので父であることが知れた、という記事がある。同様に山城風逸(風土記逸文)の加茂社条にも「うけひ酒」という語句はないものの酒を醸して七日七夜楽遊(うたげ)して酒を勧めさせてその父が火雷(ほいかつち)神と知れる話がある。-その年の気温、湿度などによって微妙に変化する酒の醸造は、古代においては、科学的裏付けもなく神の力を借りたものであった。それは、当然神の意志を知る卜占にも用いられていた。仲哀記に神功皇后の待酒(まちざけ)の記事がある。そこで詠われる勧酒歌は「この御酒(みき)は 我が御酒ならず 酒の司(かみ) 常世に坐(いま)す 石立(いはた)たす 少名御神の 神寿(かむほ)き 寿(ほ)き狂ほし 豊寿き 寿き廻(もとほ)し 献(まつ)り来(こ)し 御酒ぞ 残(あ)さず飲(を)せ ささ」と詠まれる。待酒とは、遠方から来る人を待って醸す酒で、相手が無事到着するためや安否を占うために醸すものである。醸造の成否でその無事を占うのである。これは、当時広く行われていたもので万にも用例を見る。神祭りにも酒は必需品であり、神と人との交流に、つまり神意を知るのに用いられたのである。同時に酒自体が神のもたらしたものとして認識されていた。崇神記の三輪神社の神宴歌でも「大物主の 醸(かもママ)みし御酒(みき)」や「味酒(うまさけ) 三輪の殿の」などの語句が見え、神と酒との強い結びつきが確認される。-(多田みや子)(「日本神話事典」 大林太良・吉田敦彦監修) 戻

酒6 客に酒を強いてはならぬ

酒を人にすすむすに、すぐれて多く飲む人も、よき程の節をすぐせばくるしむ。若(もし)其(その)人の酒量をしらずんば、すこししゐて飲ましむべし。其人辞してのまずんば、其人にまかせて、みだりにしゐずして、早くやむべし。量にみたず、すくなくして無興(ぶきよう)なるは害なし。すぎては必(ず)人に害あり。客に美饌(びせん)を饗しても、みだりに酒をしゐて、苦しましむるは情なし。大に酔(よわ)しむべからず。客は、主人しゐずとも、つねよりは少(すこし)多くのんで酔(よう)べし。主人は酒を妄(みだり)にしゐず。客は酒を辞せず。よき程にのみ酔て、よろこびを合(あわ)せて楽しめるこそ、是(これ)宜(よろ)しかるべけれ。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

日本酒2

非常に寒いので、ぼくはあまりきかない電気ストーブのそばに坐って、所在なく週刊誌をめくっていた。ヌードに近い、大きな胸をした、曲線美の女の、鮮やかなカラー写真に目を通すと、突然、ブエノスアイレスの日本人の友人の日本酒のことを思い出して、すぐに買いに行った。一人でお酒を飲むのはあまりおもしろくないが、しかたがなかった。ほどよくあたためてから、大きなグラスに満たして、ぐっと飲んだが、うまいだけで強くないように思われた。ウワバミのように飲み、飲めば飲むほど飲みたくなった。飲んでいるうちに、何と言ったかな、望月だったっけ、望月国夫の言葉を思い出して、「こんなにウマい飲物はあるまい。日本酒に背を向けて、ウイスキーなどを飲んだりするなんて、美人の女房を置き去りにして、醜婦にほれてしまうみたいなものだ」という内面独白をもらした。そのときだった。電話がかかって、午後五時に何とかいう新聞か週刊誌のジャーナリストにインタビューされることになっているのを思い出した。「…すみませんが、お待ちしておりましたけど」「ご免くだ、ください。は、はい。すぐ行きますから。ど、どうも。もうしわけありません。はい、かしこまりました」約束の場所に辿りついたとき、ニッポン的な<酔い>の実感がぼくの体の中に漲っていた。」(「ラガナ一家のニッポン日記」 ドメニコ・ラガナ) 戻

のんだくれ

私は久しい以前にデーヴィッド・ヒュームの『政治論集』を読んだことがあるが、其の中の「奢侈論」中の一節を今も猶ほよく記憶してゐる。彼れの言ふ所に拠れば、人々が快楽に就いて精錬することが愈々(いよいよ)大であれば、彼れ等はあらゆる種類の無節制に陥ることが益々少なくなるであらう、蓋(けだ)し、斯(か)くの如き無節制以上に真の快楽を破壊するものは存せざるが故である。而して、ヒュームは、縦(よ)し放縦なる恋愛や不貞不義の行はるゝことは多くとも、よつぱらひを見ることの遙かに少ない優雅な時代を讃美してゐる。英雄色を好むの譬(たとへ)に漏れず、ジューリウス・ケーザルは種々なる性的非行のあつた人物と伝へられてゐる。其の一に、ケーピオの娘で、ジュニウス・ブルツスの妻になつて居つたセルヴイリアとの情事がある。彼れに手渡した艶書によつて、此の不正当なる恋愛関係を知つた彼の女の同胞、小カトーは憤怒の余り、ケーザルを罵つて、「のんだくれ」と叫んだ。有夫姦の大罪悪を犯してゐる者を、此の厳粛くなる哲学者は「のんだくれ」と呼んだのである。人を罵る時には、彼れに就いて実際に考へてゐるよりも以上の悪名を以てするのが常である。ヒュームは、此のカトーの悪口に徴しても、大酒が私通よりも醜陋なることを知る可きであると結んである。(「王城山荘随筆」 高橋誠一郎) 昭和22年の出版です。 戻

鴻ノ池の金 酒泉

むがし鴻ノ池主人は酒好きで、毎日六合づつのむので、だんだん貧乏になった。ある日池に鶴が休み、飛んで行く時池の中に糞をひった。いい匂いがするのでなめて見ると酒の味がする。それを売って大金持になった。七つのかめに入れておくと、精が入って七人の坊主になって出て行ったために、鴻ノ池ではまた貧乏になってしまった。七人の坊主は旅に出て家へ寄っては金が欲しくないかという。百両もあればよいというとそれだけの金をおいて歩いた。まわりまわって貧乏になった鴻ノ池の家にきてきいた。主人は「むかし、ためておいた金がいつの間にかなくなった。あの七億八千両の金がほしい」というと、七人の坊主がそんなら今夜は泊めてくれという。朝見ると七つのかめ金がいっぱい入っていた。(南津軽郡常盤村の話 採話・鈴木政四郞)(「青森県の昔話」 川合勇太郎) 戻

日本の印象5、馬鹿鳥(日本)の肖像

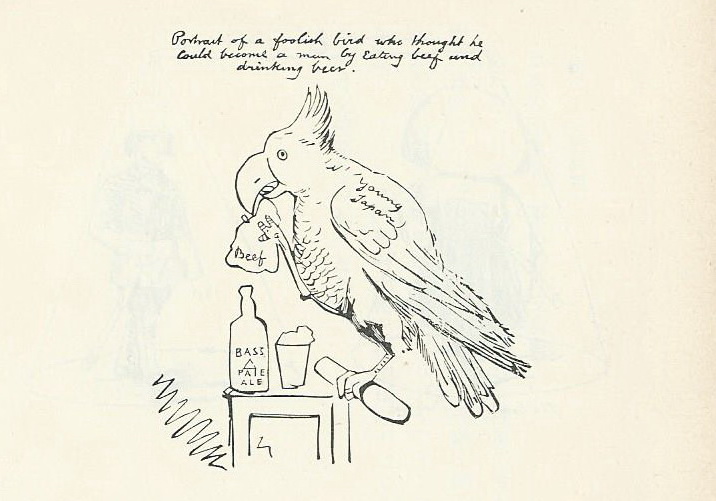

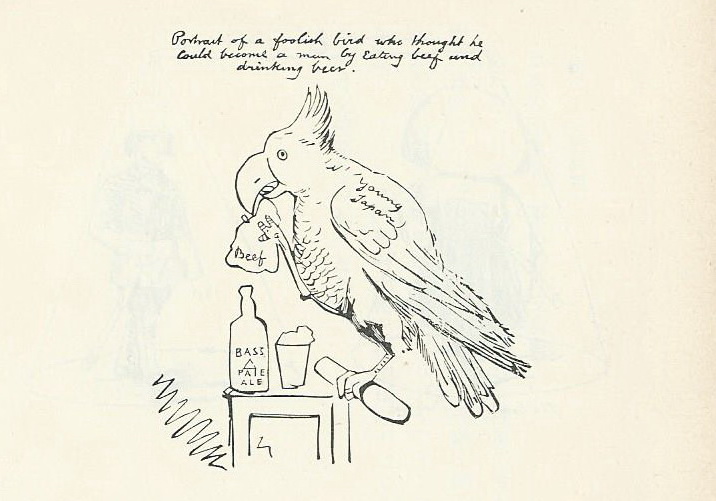

「牛肉を食べ、ビールを飲めば人間になれると思っている馬鹿な鳥(日本)の肖像」とある。文明開化運動をすすめ、西洋文明を無差別に受け入れようとしている日本に対する痛烈な風刺画である。この鳥は鸚鵡すなわち「ものまね鳥」であるところがよけい強烈である。(「ワーグマン日本素描集」 清水勲編) 戻

酒5 温めなおした酒を飲むな

酒をあたため過(すご)して、「食壬(じん ニエバナ)」を失へると、或(は)温めて時過(すぎ)、冷たると、二たびあたためて味の変じたると、皆脾胃をそこなふ。のむべからず。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

酒を飲むコツ

酒をのみだしたとき、日本酒なら四、五杯目、ウィスキーなら一杯目ぐらいから、今日はコンディションがいいかわるいか、大抵はわかるものである。酔いのまわりがやわらかく、酒の味がこっくりと感じられるときは安心してのむのがいい、のむほどに酔うほどにいよいよ爽快味が増進してゆく。しかしときにはほんの少しでも、ついひっかかって、するすると喉をとおらないような気がすることもある。そういうときはコンディションがわるいと思うべきで、もちろん深酒は禁物である。しかし周囲の雰囲気その他の条件で、途中から不意によくなることもある。そうなったら安心して杯を重ねてさしつかえない。要は出だしの味如何を十分に勘考すべきだ。勘考などというと、もうそれだけで酒がまずくなるという人があるかもしれないが、別段特別のことをすることはいらない、ただその日の舌のうけいれが円滑か不円滑かに敏感であればそれでいいだけのことだ。酒を飲むについて時分の酒量を知っておくことにこしたことはないが、そんなことを気にしてのんでいたところでうまくはない。それよりか今日の酒のうまさまずさに敏感であることが一番だ。(「寝そべりの記」 奥野信太郎) 戻

飲めば都(2)

役回りを交代し、今度は都が吸ってみる。どういうものだろう-という興味はある。

吸ってみると、甘口日本酒のふんわりした香りが、シャープになったような気がする。全体に味わいがすっきりした。それはほのかに感じられる、青い感じの味のせいかも知れない。

-ふむふむ。

細い管から受ける一点に神経を集中するせいか、分析的になる。酔いは、早く回るかも知れない。

後はしばらく、ご歓談となった。

象鼻酒のアイデアは大受けだった。会場のあちらこちらにも、蓮の葉が踊っている。都たちは夫婦だから同じ口から吸ったが、人から人に渡す時は先端をナイフで切る。茎はかなり長いから、何度も使えるわけだ。(「飲めば都」 北村薫) 戻

481風(かぜ)に臨(のぞ)める一杪秋(べうしう)の樹(き)

酒(さけ)に対(むか)へる二長年(ちやうねん)の人(ひと)

酔(ゑ)へる貌(かたち)は霜葉(さうえふ)のごとし

紅(くれなゐ)なりといへどもこれ春(はる)ならず 白(はる)

臨風杪秋樹 対酒長年人 酔貌如霜葉 雖紅不是春 白

文集「酔中紅葉に対す」。- 一 晩秋九月のこと。 二 老年のこと。 ▽風にふかれている晩秋の木々と、酒を傾けている年たけた人と。酒に酔った人の顔は、木々の梢の霜をあびたもみじの色とあかさは同じい。だが紅葉は散りゆくさだめ、人もまた老い朽ちるさだめ、共にこれは春の花の色ではない。(「和漢朗詠集」 酒 川口久雄・志田延義校注) 戻

農と醸が一体化した酒造り

なかでも、京都の酒販店「名酒館タキモト」の新谷太一さんにご案内いただいた「農と醸が一体化した酒造り」と銘打ったイベントには大変刺激を受けました。2012年10月に開かれたこの会で味わえたのは、自ら酒米を栽培する「秋鹿」「根知男山」「いづみ橋」3社の日本酒だけ(参考出品ドメーヌ・ソガ)、出席した蔵元も3人だけでしたが、京都東急ホテルの広い宴会場は満席となり、大盛況のうちに幕を閉じました。3社に限定した会を敢行した「名酒館タキモト」社長様ほかスタッフ一同の心意気に胸を打たれると同時に、飲み手もお酒の旨さと農業との関係に気がつき始めているという確かな手応えを感じている体験でした。(「極上の酒を生む土と人 大地を醸す」 山同敦子) 「おわりに」の部分です。 戻

西成警察署

釜ケ崎の中心にある西成警察署では、全国でも類のないことが起こっている。警察署の玄関の広間に、道端で酒を飲んで倒れていた人を何人も収容しているのである。裏にある泥酔者の保護室にも、毎日何人かを保護している。同署が保護した飲酒者の数は、(昭和)三十九年度には四一七九名の多数に上っている。四十年度も同様だった。日本で、こんな警察はほかにどこにもないが、保護収容することによって、泥酔者が知らぬ間に身ぐるみ剥がされたり、障害を受けたり、他人に迷惑をかけたり、といった事件を未然に防止する効果がある。(「にっぽん釜ケ崎診療所」 本田良寛) 戻

酒4 冷飲・熱飲を避けて、温酒を用いよ

凡(そ) 酒は、夏期ともに、冷飲・熱飲に宜しからず。温酒をのむべし。熱飲は気升(のぼ)る。冷飲は痰をあつめ、胃をそこなふ。丹渓は、「酒は冷飲に宜し」といへり。然れ共、多くのむ人、冷飲すれば脾胃を損ず。少(すこし)飲む人も冷飲すれば、食気を滞らしむ。凡(そ)酒をのむは、其の温気をかりて、陽気を助け、食滞をめぐらさんがため也。冷飲すれば[この]二の益なし。温酒の、陽を助け、気をめぐらすにしかず。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

飲めば都

都は、蓮の自然の大杯に、とくとく酒を流し入れた。-天からの水のように、蓮の葉に酒が溜(た)まる。

「それでは、新婦は葉を差し上げて下さい。新郎は、チューと吸ってみて下さい」

都は、自由の女神が灯火を捧(ささ)げるように腕を上げた。

小此木はパイプを持つように茎の先を持ち、くわえている。口元の動く感じから、どうやら懸命に吸っているようだ。一途(いちず)な、少年のような表情が、いかにも彼らしい。

「-流れてますか?」

早苗に聞かれた小此木は、目で《うむ》と頷き、左手でOKのサインを出した。

「おお!」

期せずして温かい拍手が沸き、二人を包んだ。

その時、都の胸に、自分が《面白い》恰好をしているというのに、-意外にも泣きたいほどの感謝の念と、同時に《この人と、一緒に暮らして行くんだ》という思いが、湯を一気に注ぐように、こみ上げて来た。(「飲めば都」 北村薫) 戻

敏感な舌

ただ、三人の名前の中で、林房雄だけには反対の声がかかりそうな気がする。そこがこの人の面白い処だが、実際は恐ろしく敏感な舌の持ち主である。林君は、口にふくんだ酒で、うがいのようなことをすることがある。妙な癖だと思って、秘かに私もやってみたら、歯ぐきに染みる酒の味はまた各別なものだということを知った。-(「酒徒交伝」 永井龍男) 戻

酒

○一つ橋外の学校の寄宿舎に居る時に、明日は三角術の試験だというので、ノートを広げてサイン、アルファ、タン、スィータスィータと読んで居るけれど少しも分らぬ。困って居ると友達が酒飲みに行かんかというから、直に一処(いっしょ)に飛び出した。いつも行く神保町の洋酒屋へ往って、ラッキョを肴さかなで正宗(まさむね)を飲んだ。自分は五勺(しゃく)飲むのがきまりであるが、この日は一合(いちごう)傾けた。この勢いで帰って三角を勉強しようという意気込であった。ところが学校の門を這入(はい)る頃から、足が土地へつかぬようになって、自分の室に帰って来た時は最早酔がまわって苦しくてたまらぬ。試験の用意などは思いもつかぬので、その晩はそれきり寐てしまった。すると翌日の試験には満点百のものをようよう十四点だけもらった。十四点とは余り例のない事だ。酒も悪いが先生もひどいや。

〔正岡子規 『ホトトギス』第二巻第九号 明治32・6・20〕青空文庫 戻

呑む前に食べろ

ようやく血液検査による数値が、放免となった解禁のとき、「呑む前に食べろ」が、主治医との、唯一の約束。まず、ちいさな盃で、梅酒を一杯(これは酒じゃない、いわゆる露払い)。そしてちいさな握り飯(海苔なし具なし)をひとつ。それに蜆(しじみ)か豆腐の赤出しを一椀。なんだか、とても、落ち着く前菜だ。こうすると、おのずと酒量も減るし、穏やかな満足感も得られる。なにしろ、箸を使わない握り飯と、噛まずに飲める味噌汁が、なんの抵抗もなく、素直に受け容れられる。こんなん有り?という意外なほどイージーな、呑ん兵衛必携の「救済符」。外の呑み屋で、初手にいきなり「お握りと赤出し」は、気恥ずかしいかもしれないが、馴染(なじ)みの店に、訳を話せば、毎回そうしてくれる。この前菜、定着して欲しいと、切に願っております。(「杉浦日向子の食道楽」 杉浦日向子) 戻

酒3 酒は朝夕の飯後に飲むがよい

凡(そ) 酒は、ただ朝夕の飯後にのむべし。昼と夜と(の)空腹に飲(のむ)べからず。皆害あり。朝間空腹にのむは、殊更脾胃をやぶる。(「養生訓」 貝原益軒 石川謙校訂) 戻

歌手・水原 弘さんの死

「黒い花びら」の水原さん。七月五日、肝硬変症による消化管出血で、北九州の病院で死亡しました。まだこれからという四十二歳の不惑の齢をやっと越えたばかりでありました。日本男性の平均寿命が七十二・六九歳で世界一になったと新聞に報道されているのに、余りにも短い生命であったと言わねばなりません。彼は昨年三月に、アルコール肝炎で某病院に入院しています。その折に水原さん自身が語っているように、「二十五年間酒を飲み続けていたから、ちょっと悪いだけだと思ったのに、ひどくやられていたようです」と、他人ごとの調子で、スポークスマンの発表のように語っていたものでした。深刻ぶったのも口先だけで、医師の警告を評論家の論調同様に無視していたようです。アルコールのほうは相変わらずであったそうですからそれでは良くなるはずは絶対にありません。浴びるほど飲んで、七千万円の借金を妻子に残しての死。彼はドラマチックな壮烈な死にざまで、さぞや本望であったかも知れません。彼の周囲には酒に群がる友達ばかりがいたので、気前よく一緒に飲んでいたそうです。-

TVなどでも、水原さんの問題に対して、酒害の恐怖も一緒に葬られ、一言の言及もされていません。事実の報道でことたれりとし、社会教育的配慮がもう一つ欠けていると思います。もう少し賢くあれ。第二、第三の水原を出さないために。(昭和五三・七・一〇発行号掲載)(「断酒でござる アルコール呪縛からの脱出」 堀井度) 戻

青紫蘇香煎の吸い物

永年の間、随分浮気をしてきた。いや、女性とではない。酒とである。日本のものも外国のものも、酒と名のつくものは、手に入るかぎりは飲んでみた。しかし今では清酒一本に絞っている。そして清酒は私の永い酒の旅の出発点でもあった。清酒が私にとって最も好都合である所以(ゆえん)は日本酒は肴(さかな)を見ないという点にある。どんなものでも日本の清酒の肴になることができるというのはありがたい。アイス・クリームさえ酒の肴になる。塩味の汁粉も肴としてちょいと乙りきである。あだ砂糖だけはいけない。塩は立派な肴である。日本料理は云わずもがな、西洋料理もすべて酒に合う。キャヴィアはむろんのこと、エスカルゴで一杯なんざ、小粋(こいき)なものである。ライスカレーの汁もよろしい。コーン・スープ、また佳肴(かこう)と称して可ならんや。ただ山羊(やぎ)じゃないから、紙は酒の肴としては不向きであるから、おすすめしない。目下は、京の祇園(ぎおん)の青紫蘇香煎(あおじそこうせん)の吸い物を肴としている。それを一ッ猪口(ちよこ)飲んでは梅干しを一寸(ちよつと)かじるのも大変具合がいい。卵豆腐も結構だが、半分儲けられていると思うと少し業腹である。料理屋では売値の半分が儲けになるのを「折れ」と云っている。箸を真中から二つに折るということからきた言葉であろう。また「コの字」の儲けというのもある。売り値の三分の一は儲けになるという意味であろうが、卵豆腐などは「逆コの字」ではあるまいか。つまり三分の二の儲けということである。(「大人のしつけ 紳士のやせがまん」 高橋義孝) 戻

受け入れがたい旅行ヒントのベスト 節制

飛行中は食事はほとんど取らないくらい少なくし、アルコールはやめること。こうすると消化も良いし、三万フィートの上空で、飲み過ぎて後遺症に悩まされることもありません。こんなにも高いところでは、一杯のアルコールが三杯分の効き目があるのですから。でも、しらふで何時間も過ごすなんて、何とも退屈な…。まあ、そうせざるを得ませんね。(「ベスト・ワン事典」 ウィリアム・デイビス編 アラン・フィッカー) 戻

膳に二個ずつの盃

青森放送局でローカルの「のど自慢」の司会を担当していて、津軽半島の十三湖という寒村に出張した時のことは忘れられない。番組が終わって、村長さんのご招待で宴会が催された。およそ三十人ほどの村の代表者が勢揃いしている宴席に入っていくと、それぞれの膳に二個ずつ盃が置かれている。(いったい、どういうことなんだろう?)私の疑問に答えが出るには、さのみ時間はかからなかった。最初のうちは一個の盃で静かに飲んでいた人々が、しばらくすると、それぞれもう一個の徳利を手にして私の膳の前に集まってくるではないか。「アナウンサーさん、ご苦労さんでした、ま、一杯」と、その盃を差し出して、なみなみと注ぐ。こっちもすこしはいける口なので、一人、二人、とさばいていたが、やがて私の前には予備の盃を手にした村人の列が出来てしまった。一個は自分用、もう一個は献酬用だった。こんな善意に満ちた無茶な献酬が延々と続くに及んで、結果は人事不省のグロッキー、大恥をかいて翌朝は消え入りたいおもいだった。酒はあくまでマイペースでつらぬくべきものだと悟ったのである。(「私の酒の旅」 山川静夫 「日本酒の愉しみ」 文藝春秋社編) 戻

飲みニケーションのデメリット

以上を踏まえながら、飲みニケーションのデメリットを考えてみると、次の4つが挙げられる。①仕事が終わっているのに同じ会社の人間と行動をともにしている。これでは話題も職場の人間関係や業務のことに限られ、ストレスが溜まりやすい。残業をしているのとまるで変わらない。②仕事の不満や悩みを話題にしても、聞き手は往々にしてその悩みを解決できる立場にない。気軽に誘い合える仲というのは社内でもほぼ同じランクの人に限られる。結局は愚痴をいい合うだけに終わり、問題解決への意思や具体的な手段が出てくるわけではない。③家族との触れ合いの時間がなくなる。学校や近所であった出来事を聞いたり、悩み事を聞いたりするのに土日を使うのはもったいない。家族と「その日しか話せないこと、聞けないこと」を語り合うチャンスを飲みニケーションは潰している。④本来、体を休めるべきところを飲酒に費やしてしまい、疲れも溜まり寝不足気味で、翌日の仕事に響く。(「遊ぶ奴ほどよくデキる!」 大前研一) 戻

祭礼・年中行事日の白木屋

山王祭当日の(六月)十五日は、あらゆる奉公人が「他出無用(外出禁止)」になります。午前中からたくさんおお客様がつめかけ、その全員に四ツ(午前十時ごろ)には酒肴を出します。肴は所々に出しておいて、若衆たちがお酌に回ります。長時間飲んでいる間に、お客様も店の者たちも「大なまよひ(大生酔い)」になり、はなはだ不行儀になってしまうこともあったようです。店の者たちは夜の膳で勝手次第に飲んでよいのだから昼の内ハ盃をとらないように、との注意が書かれてありますが、それにもかかわらず「大なまよい」の奉公人たちも多かったのでしょう。九ツ(正午ごろ)にはお客様に料理を出します。来客すべてが、かわるがわる食べられるように世話をしています。八ツ半時(午後三時ごろ)にはお赤飯を出します。それと同時に、「惣衆中(すべての人々)」にお茶を出します。-

江戸の祭礼・年中行事の時には白木屋はいつも顧客を招待し、観覧所になり休憩所・昼食所になっているのです。普段の御愛顧に対する還元をこのような形で実行し、さらによりよい関係を深めていったのでしょう。江戸庶民と大店の関係をうかがい知ることができます。前述のように夜には奉公人たちみんなにお酒や料理が出て、成年者はお酒を飲みたいだけ飲んでよかったようです。店規則にあった"三十歳まで飲酒禁止"の規則は、普段の日のことだったのです。祭礼などの特別の日には許されていたことがわかります。それだけに、これら無礼講の日が待ち遠しい毎日だったことでしょう。(「江戸奉公人の心得帖」 油井宏子) 呉服商白木屋の文書から読み解ける内容だそうです。 戻

魚介類との相性

これも最近気づいたことだが、紹興酒には日本流の焼魚料理は合わないようだ。青みの焼魚などを食べながら、試しに紹興酒を飲んでみたところ、異様な生臭みを感じたのである。ボルドーの赤ワインなどに魚介の干物や魚卵などが合わないことはまえから知っていた。しかし、紹興酒にも合わないとは知らなかったのである。紹興酒そのものは、もちろん生臭みはない。焼魚を食べた場合にも、多少の生臭みはあっても気にはならない。しかし、両者が口のなかでいっしょになると、耐えがたいほどの嫌みが強調されるのである。同じ焼魚を清酒といっしょに食べてみたところ、まったく違和感がなかった。そこで思ったのは、日本民族の酒が清酒だったからこそ、魚介類の素材をそのまま活かしたシンプルな日本料理が定着したのだろう。(「酒と酵母のはなし」 大内弘造) 戻

出家の戒

安念 お詞(ことば)痛(いた)み入(い)りましてござる。 ト平太(へいた)へ杯(さかづき)を返(かへ)し、

その女人(によにん)の事(こと)につき、爰(こゝ)に可笑(をか)しき一話(わ)あり、荏柄氏(えがらうぢ)、先(ま)づお聞(き)き下(くさ)され。(ト合方(あいかた)きつぱりとなり、)まだ昨今(さくこん)の事(こと)なりしが、或(ある)る大寺(だいじ)に勤(つと)め居(を)る若僧(じやくそう)あり、こやつ経文(きやうもん)の修行(しゆげふ)もいたさず、折(をり)さへあれば町家(ちやうか)へ出(で)て酒(さけ)を呑(の)み、肴(さかな)を喰(くら)ひ、まだ其上(そのうへ)に揚屋(あげや)へ通(かよ)ひ、淫酒(いんしゆ)に耽(ふけ)る乱行(らんぎやう)を、師(し)の坊(ぼう)是(こ)れを深(ふか)く哀(あは)れみ、或時(あるとき)側(そば)近(ちか)く彼(かれ)を招(まね)き、出家(しゆつけ)は五戒(ごかい)を保(たも)つべき其(その)講釈(かうしやく)を聞(き)かせしに、若僧(じやくそう)、師(し)に答(こた)へて曰(いは)く、幼年(えうねん)よりして師(し)の坊(ぼう)はその身(み)堅固(けんご)に五戒(ごかい)を守(まも)り、多年(たねん)の御修行(ごしゆげふ)なさるれど、是(こ)れ五戒(ごかい)を保(たも)つにあらず、五戒(ごかい)の味(あじ)を知(し)らざるなり、我(われ)修行中(しゆげふちゆう)酒(さけ)を呑(の)み、又(また)肴(さかな)の旨(うま)きも知(し)り、婦人(ふじん)の言(い)はれぬ味(あじ)も覚(おぼ)え、而(しか)して後(のち)に五戒(ごかい)を守(まも)らば是(こ)れ則(すなは)ち名僧(めいそう)なり、さすれば我(われ)も其後(そののち)に、やがて五戒(ごかい)を保(たも)つ所存(しよぞん)と、若僧(じやくそう)ながら答(こた)へしは、実(げ)に一理(いちり)ある詞(ことば)なりと、今(いま)に話(はな)しに残(のこ)りをりしが、出家(しゆつけ)とて同(おな)じ人間(にんげん)、誰一人(だれひとり)として淫酒(いんしゆ)の道(みち)好(この)まぬ者(もの)はござらぬが、一旦(たん)なして再(ふたた)び慎(つつ)しむ、爰(こゝ)が出家(しゆつけ)の戒(いましめ)でござる。

平太 こりや面白(おもしろ)きその話(はな)し、仏祖(ぶつそ)の釈迦(しやか)にも摩耶夫人(まやふじん)あり、況(いは)んや凡夫(ぼんぷ)、慎(つゝ)しみ難(がた)きは色(いろ)なれど、其(その)若僧(じやくそう)の答(こた)へこそ、いかにも一理(り)あることなり。

安念 先(ま)づその若僧(じやくそう)が答(こた)へに基(もとづ)き、愚僧(ぐそう)も御酒(ごしゆ)を頂戴(ちやうだい)なし、後(あと)で五戒(ごかい)を保(たも)つ所存(しよぞん)なれば、道理(どうり)を付(つ)けながらつい過(すご)して相成(あひな)りませぬ。(「荏柄(えがら)の平太」 河竹黙阿弥) 戻

-授業で酒を造られましすよね。

[速醸と山廃で造りましたね。造りは、大学の二年だけなんですよ。言って良いのかな、その実験では、酒はポリバケツで造るんです。今は知りませんが(笑)。あの、よくゴミを入れる青いヤツ。できたときは、おっ、うめえぞなんて言ってるんですけれど、そんなに美味しくないですよ。酸っぱかったりしますもん。いや、なかには美味しいものもありました、と言っておかなければいけない(笑)。

-研究室では、どういう研究をされてたんですか。

「僕は、香りの研究でした。吟醸香とか。この麹で、どういう香りが出るかとか、麹の温度が上がらないときはどうするか、とか。このころやっていたことは、今でも役に立ってますね。麹の違い、酵母の違い、アルコールを添加したときの違いなどで香りを調べるわけです」(「若き十五代目かく語りき」 構成・山村基毅 「日本酒の愉しみ」 文藝春秋社編) 高木酒造の高木顕統(あきつな)だそうです。 戻

82-ひとりさかもり一人酒盛

【プロット】熊さんが超極上の酒を五合もらった。飲み友だちはあまたあるが、留さんが一番好き、二人でしみじみ味わいたい。呼ばれてやって来た留さんもそう聞けばうれしい。用事をあとまわしにした甲斐があった。マメな留さんはいそいそと刺身を買いに行ったり、糠味噌桶から漬物を出したり、火起こし湯わかしをしたり、酒宴の準備に精を出す。やかんの湯がわいてきた。徳利を二本入れる。熊さんはお燗が待ち切れない。早々に一本を引き上げ、湯吞みに注いで一気に飲み干す。見守る留さんも咽喉が鳴る。どうだい、うまいかい。熊さん、うまいかい?飲み終わった熊さん、ブルブルッと体を震わせた。うまい!!。こっちが飲もうとしなくても、ツーッと咽喉をお通りになる。その感触、何とも言いがたい。夢中でやっちゃった。あ、もう一本、それがちょうど飲み頃だろ。こっちの徳利は留さんの分かと思っていたのに、熊さんにいってしまった。まあいい。酒はまだあと三本ある。何と言っても主人公は熊さん。留さんは飲ませてもらう立場。二杯目、熊さんはなおも美酒を賛美する。よほどうまいらしい。本当だよ留さん、誰よりも留さんと飲みたいと思ってねえ。-

「ベ、ベラボウめ、一口も飲まなくて、うまいもまずいもわかるかい!てめえとはもう、生涯付き合わねえや!」-

「留公かァ?心配しなさんな。打っちゃっておきな・あいつは酒癖がよくない」(「ガイド落語名作プラス100選」 京須偕光) 戻

「醸造酒」と「リキュール」

しかし、せめて酒税法上、日本酒を2つの種類、「醸造酒」と「リキュール」とに分けていただきたいのです。日本酒には本来の何も添加物のない「醸造酒である純米酒」タイプと「アルコールやブドウ糖などお酒以外のものも原料にして造るリキュール」タイプの2種類がありますと、明記してほしいのです。(「さまよえる日本酒」 高瀬斉) 戻

方言の酒色々(24)

酒のために死んだり、身体をこわしたりして酒が飲めなくなったりする さかがめ 壊す

酒の良否を判定するため酒の香気をかぎ取る ひっこむ

宴会などで一本酒を買って出す おーなか へ出す

宴会などに押しかけてただ酒を飲むこと ひゃーととり

流行病よけに酒を飲んだり、酒で体をふいたりすること ふーちげーし(日本方言大辞典 小学館) 戻

酒が沈(しず)むと言葉が浮(う)かぶ

酒の酔いが深くなると、胸の奥に秘めていたことが、つい口をついて出てしまう。酒口に入る者は下出ず。(英語)When wine sinks, words

swim.(「故事俗信ことわざ辞典」 尚学図書編) 戻

久保田のお酒

鴨下(晃湖) いやあ、しかし一番いけないのは久保田(万太郎)のお酒ですね、僕はつきあってる時分にあんなひどい人はないと思った…。飲んでますでしょう。で自分で酔ってくると座ったまま眠っちゃうんですよ鼾(いびき)をかいてね。こっちはまさか逃げちゃうわけにはいかないから独酌でやりながら待ってるんです。そうこうするうちに、ぱっと目を覚ましてねパッパッと献酬して、まぁた寝ちゃう。(笑)いつまでたっても、寝ちゃ起きて飲み、それで「万ちゃん看板だよ」っていうとね「うん他へ行こう」。(笑)

安藤(鶴夫) いつか鎌倉でね、多勢で飲んだんですよ、そしたら例によって寝ちゃった。「ようしお経あげてやれ」っていうことになってそれから皆んなでお経をあげ出したら、奥さんが泣き出しましてね、やめてようやめてよう。(笑)

鴨下 それと困るのはね、あの人の献酬の仕方ですよ。早いの早くないの。それに寝ちゃうでしょう、こっちはいくらでも飲まされちゃう、全く不思議な人だよ。(「うき世に人情の雨が降る」 安藤鶴夫) 戻

爆弾酒

韓国には、先輩が後輩にスパルタ式に酒を飲ませる伝統があります。「爆弾酒(ボクタンジュ)」といって、ビールの中にウイスキーを大量に入れたクレイジーカクテルをガンガン飲ませる。酔ってくだ巻きを介抱する、そういう中で互いの距離を縮めていく。濃い関係性を築くことを美徳とする国らしい酒の飲み方です。韓国人と飲んでいると、「この国では先に酔った者勝ちですよ」といわれます。(「酒道入門」 島田雅彦) 戻

酒の作りかた(造酒法)

餅麹の表面を鍋洗い用の箒で日に三度掃いてきれいにし、乾かす。乾燥は天気の好い日なら三日で足りる。それを細かく砕き、高い屋根のうえで一日乾かす。麹一斗を正確にはかり、臼で搗き、水五升を加えておくと、三日で魚眼(7)のような大きな泡が出る。これに添え米をする。添え米(8)は、よく精白した米を二〇回洗って使用する。酒用の飯を人や犬に食べさせてはいけない。洗米用、酒造器具洗浄用の水は河水が望ましい。モチアワ酒やモチキビ酒を作るばあい、麹一斗で二石一斗の米がこなせる(9)。第一回は、原料三斗を入れ、一晩置いて米五斗を加え、また二晩置いて添え米一石を加え、また三晩置いて添え米三斗を加える。酒用の飯は柔らかく炊き、冷やして使用する。

注 (7)魚眼。湯の沸き具合の表現で、釜の底から魚の眼のような大粒の泡が出る状態をいう。少し以前の状態を「蟹眼」、さらに前の状態を「麻沸」と称する。現在も使用されている用語である。蘇軾の『試院煎茶詩』に「蟹眼すでに過ぎ、魚眼生ず」とある。 (8)添え米-「酘用米」。「酘(とう)」は酒の製造過程でのみ使用する字で、「投」と同音同義である。原料を追加して味や発酵の調整をおこなうことをいう。原料を一挙に投入すると餅麹の酵素力が弱まるので、このような操作をおこなう。 (9)こなす-「殺」。穀類を糖化発酵させ、さけができることをいう。(「斉民要術」 田中静一、小島麗逸、太田泰弘編訳) 戻

一杯の葡萄酒はカプチン僧のシャツだ

【意味】汗をかいたときには葡萄酒を飲むのがよいの意。

【解説】汗をかいたときはシャツを着かえるか葡萄酒を一杯飲むのがよいと衛生学は教えるが、カプチン僧は宗規によってシャツを着ないことになっているので、シャツをかえるかわりに葡萄酒を一杯飲む。

【参考】葡萄酒を飲むと身体が温まるので、「一杯の葡萄酒はビロードの服の値打ちがある」-ともいう。(「フランス故事ことわざ辞典」 田辺貞之助) 戻

某月某日

終日雨、窓に楓のおおいかぶさっているのは、新緑の頃には楽しく、夏はうるさく、さてこの日は朝からしきりに落葉。午後にはほとんど落ちつくしてしまって空が透(す)けて見える。さっぱりとしたというよりは淋しい。たいへん淋しくてこの部屋の主はがっかりしているのである。紀南(きなん)の田舎から遊びに来ていた娘が昨日帰っていった。そんなせいもあってか、裸木(はだかぎ)の裸の枝を見るのは眼に痛い。少し私も年をとったかな。以前にはこんなことはなかった。晩秋初冬の寂寥(せきりよう)を愛したりなんぞ若気の至りであった。近頃はおいおい人間嫌いになる。それに引きかえ自然の寂寥には堪えがたい。蓮月尼(れんげつに)手ひねりの小徳利に自(みずか)ら酒を盛り自ら温めて独酌。久しぶりにお手習でもしてみようかと思う。頼まれものの色紙がさんざ溜(たま)っている。拙を辞せず、頼まれごとは果したい志を誰(だれ)が許してくれないだろうか。(「三好達治随筆集」 中野孝次編) 戻

清正という酒

常ちゃんという餓鬼大将がいた。私より四ツか五ツ年上だった。彼の家は私の家(うち)の前で、父親は繭(まゆ)買いであった。常ちゃんは毎晩、父親の晩酌の酒を、本陣とよばれる酒屋に買いにやらされた。昔、大名の泊まったことのあるといういかめしい門構えの酒屋で、毎年秋には店を解放して、番頭たちのこしらえた菊人形を並べて見せるので有名であった。餓鬼大将は、いつも仲間をひきつれて本陣へ行った。私もある晩誘われて、ついて行くと、「清正を九銭勝ってこい」常ちゃんはそう言って、もっていた貧乏徳利と一緒に九銭を私に渡した。清正というのは本陣でこしらえている酒の名で、今にして思えば、焼酎のような安酒で「強い」という意味なのであろう。常ちゃんは一銭ピンをはね、はんぱの九銭で買うことがきまりが悪いので、かわりに人を使いにやることが、子供心にもわかった。わかっているだけに、私はその使いに立たなければならなかった。餓鬼大将の歓心を得たい気持が私にはあった。本陣の暗い店先に立って、「清正を九銭下さい」と言うと、さしこの前垂れをしめた若衆(わかいし)が出てきて、「清正を九銭-」と鸚鵡(おうむ)返しに言って、私の方を見た。そして苦笑して、私から貧乏徳利を受け取ると、いくつも並んだ樽のはしの方ののみ口をあけて、その中へ酒を入れてくれた。「はい、清正九銭」若衆は念をおすようにそう言って、徳利を返してくれた。おそらく餓鬼大将は、毎日人をつかって清正を九銭買わしていたのであろう。仲間の集まらない時は、よんどころなく自分自身で買いに行ったこともあったろう。私は耳をほてらせて店からはなれると、常ちゃんの待っている門の前へ駆けつけた。餓鬼大将は門前の柳の下で、仲間を三、四人ひきつれて待っていた。常ちゃんは私から貧乏徳利を受け取ると、蝙蝠の飛び交う夕方の町を、朗らかに唱歌を歌いながら歩いた。私たちもそのあとについてうたった。そのイヤな使いを、それから私は何度もやらされた。常ちゃんは小学校から高等二年を了(お)えて、東京へ方向へやらせられた。私が中学へ入った年の暑中休暇の時、頭を分け、番頭ふうの縞の着物をきて、自分の家の前に立っているところを見かけた。色が白くなって、まるで別人のようであった。おそらく藪入りで帰ってきていたのであろう。私はチラと見ただけで、逃げるように家へ入ってしまった。(「むかし恋しい」 宇野信夫) 戻

愛飲家と下戸

比叡山延暦寺の座主であったいまは亡き山田景帝恵諦猊下は、すこぶるつきの愛飲家であった。ある日、私は「どのくらい飲まれますか」と、お尋ねした。「そう普段は二合ぐらい。興にのればいくらでも。それも熱燗(あつかん)で。酒を飲んだあとは、ご飯を食べることですね。すると、気分を壮快にしてくれていたコメの精がね、ご先祖さまがおなりになったと、お迎えに集まってくるんですよ。血のめぐりが良くなりますね」私は酒飲みの友に会うと、いつもこの高僧の話をするのだが。先日、詩人内海繁先生のお宅を訪ねた。「酒は飲める方ですか」と先生。「ほとんど駄目です」と私。「それは玉に瑕(きず)ですな」と笑った先生の背に、曹操の詩を書いた自筆の色紙が掛けてあった。

対酒当歌 さかずきあげて うたおうぜ

人生機何 じんせいなんて つかのまだ

譬如朝露 あさのつゆほど はかないぞ

先生が、井伏鱒二風の訳をつけたこの色紙が気に入った。下戸の私をあわれむかのように、いま、わが家の書斎を飾っている。(「随筆 百日紅」 後藤茂) 戻

67.子どもは糞のために、男は酒のために見捨てられず

男と酒の失敗は切り離せない。 フィンランド

45.飲酒は罪の母

他民族によってもたらされた酒は、サーミの社会でも多くの害をもたらした。同様に南からやってきた教会は、布教活動の中で飲酒を反倫理的なものとして駆逐しようとした。ほかに「酒は賢人を馬鹿にする」など。 サーミ(北欧の少数民族)(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川) 戻

ある人いたく酒をのむをいさめて

げに酒は憂をはらふははきなれどはいては塵にまさるきたなさ [才蔵集、橘枝成]

「ほうきで塵を掃くように、酒は憂いを掃く玉箒だというが、飲みすぎて吐くと塵よりずっときたないものである。」-はくの同音をたくみに利用した佳作である。(「川柳集 狂歌集」 浜田義一郎評釈) 戻

アイヌの酒2

(1)静内の場合2

それをカムイプヤラ(神窓)の近くのハリキソ(左座)に置き、さらに魔をよける意味で、鎌をのせておく、こうして、一週間から一〇日間置いておく。ただし、お葬式に使うときは、シソ(右座)の下座のほうに置く。その後は、ときおり静かにかき混ぜて発酵を促す。この酒造りに参加できるのはカッケマッ(淑女)でなければならないが、あまり若い女やメノコタスム(女の病、つまり月のもの)がある人は避ける。まつり前日、酒漉(こ)しをする。まず、サケカラシントコを包んであるござを解き、消し炭になってしまった澳をとり出して、 火の神よ あなたのおかげで このように 立派な お酒になりました ありがとうございました 心からお礼の言葉を 申し上げます と感謝の言葉を述べて礼拝し、その消し炭を炉の中にお返しするそれから別なシントコ(行器(ほかい))を持ち出し、その上にイチャリコウシペというイチャリ(ざる)を支える棒を四本、井桁状に渡してイチャリをのせる。サケカラシントコ(酒仕込み用の行器)の中のもろみを、酒ピサク(酒ひしゃく

でくんでイチャリにあけ、イチャリの底を手でこすったり、ときどきイチャリをゆすったりして漉す。こうして酒漉しをしたあとにイタリに残ったシラリ(酒粕)はペーシラリ(しっとりしたシラリ)で、それをさらに手でしぼったものを、サッシラリ(乾いたシラリ)という、カムイノミ(神への祈り)のために使用するのはペーシラリのほうで、サッシラリは、サラニプ(袋)に入れてさらに乾かしておき、酒が急に間に合わないときなどに使う。漉し終わったイチャリは戸口のところに持っていき、アバサムエブンキネカムイ(戸口のそばの守り神)に向かい、 戸口のそばにいらして 私たちをお見守りくださる神よ このシラリをさしあげまう どうぞ今年も 豊かな実りの多い年に なりますように お見守りくださいませ というお祈りの言葉をあげると同時に、イチャチで戸口をたたく、するとイチャリは底にくっついていたシラリが戸口の神のほうにとんでいく。すっかり漉し終わった酒の入ったシントコを、仕込みのときのサケカラシントコと同じようにござで覆うが、ただ上にのせるのはイヨクペ(鎌)でなく、シトウイナウという木幣である。それをカムイプヤラ(神窓)の傍らに置き、明日のカムイノミを待つ。まつりのために家中を清め、上座の炉のそばにカムイチタラペという、きれいな模様を織りこんだ特別なござを敷き、その上にオッチケ(お膳)を置く。オッチケには、イクスパスイ(酒箸。儀式用の、彫りの美しいへら状のもの)をのせたトゥキ(高坏(たかつき))がのせたり、その傍らにはシラリの入った杯も置く。まずサケコロクル(酒を司る人)が定位置につく。このまつりの主客のエカシ(長老)がアケイユシクルをつとめ、サケコロクルは、カムイノミをする家のチセコロニシバ(家の主人)がつとめることが多い。その後は、サケイユシクルの指示にしたがってカムイノミ

は進行する。みなが座につくと、まずイヨマレメノコ(酒を酌む女)が立って、酒の入ったシントコの前に進む。この役はサケコロクルの妻がつとめることが多いが、立ち居ふるまいが優雅でなければならない。女の中で最も重要な役目を果たすのだが、目立ちすぎてはならない。みなが座っている中で、一人立ち上がって動作するのだから、注目の的になる。しかし、そのうち、いつかカムイノミ(神への祈り)に参加している者の一人にすぎない、という感じをみなに与えてしまうほど自然ニ、美しくふるまわなければならない。シントコ(行器(ほかい))のふたをあけて上座に置き、左手をシントコに添え、エビザク(酒ひしゃく)でラッチタラ、ラッチタラ(静かに静かに)右回しに一回酒の表面をかき混ぜるが、この手の動きは、男たちが「これからカムイノミをはじめます」という意味で、両手を動かしておごそかにオンカミ(礼拝)する手の動きに合わせるように心がけなければならない。それからエトウヌプ(片口)にほんの少しずつ二回酒を入れ、それをまたシントコにもどす。それからはふつうにモトウヌプに入れ、それを胸のあたりで捧げ持つようにして、、サケイユシクル(祭主)の前に進み、片膝を立てて座り、静かにサケイユシクルの持つトゥキ(高坏)から順に注ぎ入れる。そうしてカムイノミがはじまるのである。(「聞き書き アイヌの食事」 萩中・畑井・藤村・古原・村木) 戻

またろく、まついた、まないた・の・はい

またろく[又六] 酒屋。[←一休和尚の歌「極楽は何処の里とたづぬれば杉葉たてたる又六が宿」からという](俗語)(江戸)<br>

まついた[松板] ①下等の酒。 ②どぶろく。[←下等の酒は松板製の樽に入れる]→ひのきいた。すぎいた。(強盗・窃盗犯罪者用語)(明治)

まないた・の・はい[俎の蠅](名詞)句 目的の人物を妓楼に招待して、大いに歓待し、酒を「上:夭、下:口 の」ませ、その間に詐欺に乗せること。[←俎=料理。「ごま・の・はい」とも関係があろう](詐欺用語)(大正)(「隠語辞典」 梅垣実編) 戻

酔っ払って寝てしまって しろくまぱんだ23歳

さんざん飲んで酔っ払って、帰りの電車でドアに寄りかかって、立ったまま寝てました。めったに開かないほうのドアだったのですが、どこかの駅でいきなりドアは開き、顔からホームに落ちました。起きあがる前に電車は行ってしまいました。顔は血だらけで、終電もなくなりました。死ぬかと思った。(「死ぬかと思った」 林雄司(Webやぎの目)編) 戻

づぶ【づぶ】

①づぶ六の略称。(づぶろく参照)

づぶになる積りで下戸を誘ふ也 帰りの看護に。(「川柳大辞典」 大曲駒村編著) ずぶ酔ひ 戻

僅かに五合位

東湖先生が小梅の下屋敷へ蟄居の時は、僕が始終先生の傍らに侍して雑用を弁して居ました、先生が最初幕府より蟄居を申付られた時は小石川の長屋を釘で打付けて、厳重に締まりをつけ、目付方の役人が番をして居たれど翌年の二月水戸の奥祐筆尾羽平蔵が登って来て執政へ申立たものと見へ、戸田大夫と先生を小梅の下屋敷へ幽閉する事になり、僕も先生に付て小梅へ移つたが四条半位の一間に先生は押込られこゝは長屋の隅で一方の隅には戸田大夫が居る、先生は鎧櫃(よろいびつ)と机のある許(ばか)りなにもない、机硯墨位は僕が用意して書籍は出入の本屋より借りて来る事がふえたれど一冊の本を入れるにも目付方の役人が一枚ツゝあけて検査をすると云厳重なもので、食物も好なものをたべる訳にはゆかぬ、先生は酒が好物で頻りに飲みたがるから僕が出かけては少しツゝ買て来る、僅かに五合位それを三度にも四度にも飲む、隅田川と云酒が好きで東橋へ買にゆく、金がなくなると戸田大夫が便所へ来る時刻を見計らつて僕が便所へいつて、紙へ書たものを密(ひそか)に渡す、然(こ)う致すと次に便所へ来るとき此方からも行くと、金を壱両位ツゝ手渡しによこす、先生は役人をして居ていつも貧乏だから、蟄居中は猶さら赤貧洗うが如しと言う次第で、筆墨を買ふう銭もない事がある、先生はこの幽閉中少しも不平を言つた事がない、読書をするか詩を作るか、郷里の母親も安否を聞くだけの事で、余念のない様に見えた、(「水戸史談 庄司健斎君物語」 高瀬真卿) 戻

アイヌの酒1

(1)静内の場合

トノト(酒)は、まつりのときに必ずつくらなければならない。ひとが亡くなったときなどにもつくる。季節にもよるが、一週間から一〇日ほど前に準備をはじめる。しかし、急につくらなければならない行事があったりするときには、日にちをかけないでつくる。酒の材料はピヤパ(ひえ)がよい。大きなまつりは、コタン(集落)の人たちもみんな参加するから、それぞれの家からひえをコタンコンニシパ(村の長(おさ))のところに持ってくる。なかにはムンチロ(あわ)を持参する人もいて、それを使うことになるが、あわが入ると、酒の味が薄めだといやがる人もいる。ほかに、ひえと同じくらいの量のカムタチ(こうじ)も買うなどして用意する。そのときにつくる酒の量に見合うようなサケカラシントコ(行器(ほかい)(もとは食物を運ぶためのもので、ふたつき漆塗りの容器)の一種。酒仕込み用)を用意し、きれいに清める。サケカラシントコはたがのあるシントコ(行器)で、ふたがかぶさるシントコではなく、上部の内側の位置にふたが収まるものを使う。きれいなモレウ(渦(うず))の模様や、巴(ともえ)の形をした模様などのついているものもある。材料の用意が整ったらひえのおかゆをつくる。おかゆといってもやわらかすぎないようにする。炊きあがったとき、ひえの上のほうに重湯がかすかに残るくらいがちょうどよい。かき混ぜると水分がひえに吸われてしまうていどになるように心がける。それをシントコのふたなど、浅い木器の上に広げて冷ます。その間にカムタチをほぐしておき、人肌ぐらいの温度になったらひえとよくよく混ぜ合わせ、さらに練る。それが終わったら、フチアペ(火の女神)に向かって、 火の神よ 今日の仕込みのために お移しいたしますのを どうぞ おゆるしくだい という言葉を述べながら、まっ赤な燠(おき)を二つとって、いま仕込み終わったひえの上にのせると、じゅっと音をたてる。それはまるで、火の女神が女たちの願いに答えてくれているような音である。そして、 火の女神よ あなたのお力で このビヤパ(ひえ)が よいお酒になりますように どうぞ お守り下さいませ という祈り言葉を述べながら、静かに澳を沈める。それからふたをしめ、サケカラシントコのまわりをござで囲う。ござは二重になるように巻きつける。その上からまず下部をひもで縛る。できればタラ(組みひも)を使う。そして上部を縛る前に魔ものが近づかにようにとの願いをこめて、仕込んだシントコの上に刃物、たとえばマキリ(小刀)をのせておく。また、山刀でもよい。それから、上方をすぼめてひもでくくる。(「聞き書き アイヌの食事」 萩中・畑井・藤村・古原・村木) 戻

茶と酒

ちゃ・さかもり【茶酒盛り】酒の代わりに茶を用いて、ともに飲食して興じること。男色大鑑「石すゑて土がまをかけ-をはじめ」(広辞苑)

ちゃや・ざけ【茶屋酒】料亭・遊郭などで遊興して飲む酒。(広辞苑)

薄酒も茶よりは勝り、醜婦(しゅうふ)も空房よりは勝れたり

濁酒(だくしゅ)も茶よりは勝る 戻

生姜酒、梅酒

生姜酒

一 生姜をおろし みそを少し摺交 葉と酒を入べし みそを入れず さとうばかりにてもよし 又みそばかりいりて入れたるを みそ酒と云うなり

梅酒

一 中梅のつやよきを二升 古酒五升 白さとう七升 右梅疵のなきを 一夜灰にまぶし 翌日取出し よく洗 水気なき様にして いずれも壺に入 加減して

葉実の汁一升に 酒二升 さとう みりん酒の類は好によるべし(料理法集 料理酒之部(重宝記資料集成)) 戻

アルコールと麻酔

毎日、晩酌を欠かさないという程度なら心配いらない。かなり強くて、接待漬けで午前様続き、しらふの夜はないという人も、そう心配する必要はない。つまり、アルコールは麻酔に影響をおよぼさないといっていい。静脈注射の場合、最初に少しかかりづらいということがあるかもしれないが、吸入麻酔は関係ない。現在の麻酔は、技術も進歩して人体に悪影響のないものが用いられているからだ。(「長年の大疑問(3)」 素朴な疑問探求会編) 戻

酒という字

子供が寺子屋へかよいはじめて、習字が大好きになり、いろいろな字を書いて、得意になって見せる。だが、おやじが文盲なので、ときどき妙な悶着になる。今日も、子供が「米」という字を書いて、「とうちゃん、これなんていう字か知ってるかい」と、きく。おやじは返事ができずに額に八の字をよせてにらむばかり。おふくろが気の毒になって、飯鉢をそっとたたいて教える。「それはおまんまって字だ」子供は笑いだして、「おまんまか、ほんとはお米なんだけど、まあ、おまんまでもいいや。それじゃ、この字は」そういって、今度は「酒」という字をかく。おやじは困って、女房の方を横目で見る。だが、女房は手振りで教えては子供に感づかれるし、困りきって、そっと亭主の耳に、「お前さんお好きなものだよ」とささやく。すると、おやじが勘ちがいして、おこりだし、「なんだ、この餓鬼、子供のくせに、いまからそんな字を書く奴があるか」(「江戸小咄大観」 田辺貞之助) 無筆 戻

警戒警報とアル中ハイマー

山田 アル中は、いままはどうなんですか?

中島 いまは、ほどほどです。

山田 よくもとに戻ったもんですね。

中島 はい、なんとか(笑)。お医者さんに怒られながら、けっこう、がんがんと飲んでいます(笑)。

山田 いや、ぼくもねえ。旧制中学のころから毎日飲むけどねえ。この暮れには腰を痛めてね、三日ぐらい寝たんですよ。寝床で腹ばって飲むのはあんまりうまくないね。ふだんもそんなにうまいと思って飲んでるわけじゃないけど。

中島 でも、うらやましいですねえ、三日でウイスキー一本のペースをもう五十年以上続けてらっしゃるのは。

山田 あなたの本には、アルコール依存症の自己採点表がありましたな。あれね、最高のとこまでいってないわ、警戒警報ぐらい。

中島 あ、それはたいしたもんですね。

山田 だからアル中ではないはずだけど、自ら称して「アル中ハイマー」とは言ってるんだ(笑}。

中島 ぼくも飲めばまた一升ずつとか、連続飲酒で朝から晩までになってしまうから、一日三合にしとこうと、そういう状態です。(「風来酔夢談」 山田風太郎) 戻

ひとりになるだけのこと

"飲む"は現金がなくなってもなんとか飲みつないで行けるし、圧倒的な体力がなくとも、それが逆に酔いを手短に身体に引き込める条件になったりする。-あれは女狂いだから…。 -あいつは博打(ばくち)うちだから…。 この両者より、-あの人は酒飲みだから…。 のほうに沙会は寛容である。(実際は、前の両者より酒飲みの方が悲惨なんだけれど)どうして昔の人は、この三者を甲斐性と呼んだのか。たぶんこの三者は、どれもずっと続けて行くうちに、最後はその人がひとりになるからではないだろうか。見離されるのである。しかしそれは、ひとりになるだけのことで、たいしたことではない。(「銀座の花売り娘」 伊集院静) 戻

某月某日

わたしは酒乱と呼ばれている。本当はそうではないのだが、いつのまにかそういうことになってしまった。困ったものである。そんなものでこのところ、会う人ごとに「酒乱だそうですね」と言われる。「まさか」「でもそう聞きましたよ」「誰から?」「**さんから」この**というところには、山田詠美、島田雅彦、川西蘭、富岡幸一郎、及びもろもろの編集者の名前が入るしくみになっている。わたしもはじめのうちは律儀にこの噂を否定していたが、近頃それも面倒臭くなった。こういうのはいったんウケに入ってしまったら、もうダメなのだ。「酒乱でない」というのより、「酒乱である」ほうが面白い以上、勝ち目はない。この前も馴染みのバーのママから「小林さんて酒乱だったの」と言われた。酒乱もなにもわたしはそこでもっともよく飲んでいるのであり、もし私がほんものの酒乱であれば、彼女がいちばんそのことを知っているはずである。「そんなことないよ。その証拠にここで暴れたこともないでしょ」「あーそお、でもみんな言ってるわよ」かくして、わたしの退路はどんどん断たれてゆくのだった。(「酒乱日記」 小林恭二) 戻

圓朝会

明治二十八年の秋のころであった。条野採菊、大沢緑陰、藤浦三周らが発起人となり、高座を引退した三遊亭圓朝を招いて名人芸に今一度接しようということになった。これが東京・浜町の日本橋クラブで催された「圓朝会」である。この席で圓朝は『一人酒盛』を演じた。この落語は、一人の男が酒に酔っていくだけのもので、別にこれといった筋もない噺(はなし)だが、それだけに表出がむずかしい。次第に酔いがまわってくるところを自然に表出しなければならない。圓朝は、主人公が酔って、ついに青ざめていくところに至芸を見せ、聴衆を完全に魅了したという。単純な筋の噺でも、聴かせどころに写実の芸を見せるのが名人圓朝の話芸の特色でもあった。(「落語食物談義」 関山和夫) 戻

仏説摩訶酒仏玅楽経(3)

若(もし) 有二衆生一。 受持シ二 此経ヲ一。 恭養セバ二 是仏ヲ一 百由旬(ゆじゅん)内。 無二 諸災患 苦悩。 悪夢悪相。 諸不吉祥一。 刀杖 不レ能(あた)ハレ触ルコト。 毒薬 不レ能ハレ害(すこと)。 魍魎(もうりょう) 不レ得レ便ヲ。 鬼神 不レ能レ祟(たた)ルコト 邪気 不レ能レ犯スコト二 其四体 皮膚ヲ一 断シ二 一切ノ諸病ヲ一 永ク 生(うま)レ二酔郷ノ 安楽国ニ一。 速(すみやか)ニ 証セン二 菩提ヲ一。(「仏説摩訶酒仏玅楽経」 亀田鵬斎 新編稀書複製会叢書)

もしこの教典を受持し、この酒仏を敬い供養する人々がおれば、その人たちの千キロ以内の範囲には、災難や苦悩、悪夢や無気味な予兆、その他もろもろの不吉な事態が無い。刀や武器もその身に触れることはできず、毒薬も害することができず、魑魅魍魎も近づく便宜が得られず、鬼神もたたることができず、邪気も四体と皮膚を犯すことができない。一切の病気を断じ、酔郷の安楽国に生れて濁世には戻らず、速やかに悟りを証得する。」と。(「仏説摩訶酒仏妙楽経謹解」 石井公成)(「仏説摩訶酒仏妙楽経謹解」 石井公成) 戻

子葉大高源吾

彼は赤穂譜代の臣で、兵術馬術に長じていたが播州離散の後は江戸に流浪し、心に復讐の企てあったが、表面は風流に遊び、俳名を子葉と呼び、合観堂沾徳(せんとく)の門人となって晋子、其角と交わり深く又茶道を好み、山田宗遍(ママ)の門弟となって之を修めた。それ故これによって敵吉良氏の邸を探り知るの便(たよ)りとなったのである。その仇討の日を大石に告げたのは、煤竹を売って、吉良の屋敷は十四日煤払いなることを確かに聞き取り、敵方の人々が草臥(つか)て熟睡した時を窺(うかが)うに都合がよいからとて斯(か)く計らわせたのである。討入の夜、闇に紛れて戦ったが、相手は誰と知れなかったが、噂の小林平八郎であったろう。余程の手利(てきき)と戦って手負いをした。けれど遂(つい)に敵を討ち取り、翌十五日の朝、饂飩(うどん)屋久兵衛方で酒樽の鏡を抜いて酒を飲み、疵(きず)の痛みを保養して、 山を抜く力も折れて松の雪 と口ずさみ、これを鼻紙に記し置き、酒代なりとて紙入れを投げ出し、いざ仲間に追いつこうと走り出したという。跡で見れば「金三両、播州赤穂の家臣大高源吾忠雄討死にの死骸片付けの人に酒代」と記してあった。(「日本逸話全集」 田中貢太郎) 戻

ホステスの宴会旅行

無礼講となってからは大騒動である。大騒動も大騒動、これはとても東京のかの女たちの職場などでは、みようったてみられないような場面の連続となった。まず大兵肥満(たいひようひまん)の一女がやおら立ち上がった。重量二十三貫という肥胖(ひはん)体である。「サア呑んでよ」とコップに酒をなみなみと注いでくれたのはいいが、もう先刻から大分過しているので、ちょっと口をつけて躊躇していると、突然背後にまわり、たいへんな力でこちらの体を前に倒し、後向きになって、その二十三貫の大臀部を、さながら沢庵石のように、わが背上にデンと据えつけたものである。ために気息は奄々(えんえん)として絶えんばかり、憐れみを請わんとしても声は出ず、沢庵石はこれでもかこれでもかといわんばかり、いよいよ力を加えて強圧するので、絶叫悲鳴ようやく人の馳せつけるありて、どうやら難をまぬかれるという一幕があった。これがもう少し昔ならナニヲッとばかり撥ねっかえすこともできたのに、もうそれもできなくなったのかと、このときくらいわが老残を感じたことはなかった。「あの二十三貫にのられた日には、若いものだって撥ねっかえすことはできはしませんよ」と、同行したカメラマンの田沼意次(おきつぐ)の後裔(こうえい)田沼武能(よしたけ)さんは、にこやかに慰め顔に、こういってはくれたものの、ぼくとしては悔しいながら、衰老ようやく日にいたる思いを、切々として味わわされたというほかはない。(「女へんの話」 奥野信太郎) キャバレーハリウッドの慰安旅行だそうです。 戻

我楽多文庫御披露

檄して曰くはチト大業、文して参るはヤヤ艶めく、則ち書をもて才士諸彦(しよげん)に告まつる。それ人各楽しみあり。隣の壁から灯を盗みて、書読むも楽(たのしみ)なり。銅臭きを喜ぶ守銭奴、一箪の冷飯に事足るとする清貧家も、また楽むところなからずやは、傾城(けいせい)の涙に家蔵の雨漏を顧みず、あるは二合半(こなから)の寝酒に布袍(ふほう)を打殺(ぶちころ)して飛だ罪つくりもまた罪障のひとつぞかし。されど隣の壁ぬかば尻を喰ふの恐れなきにあらず。銅臭きはぢゞむさし、さりとて冷飯は腹こわばりて病や起らむ、家を持たねば傾城が涙の雨漏り処なく、無一文にては寝酒も飲めず、あゝ何とせうどうせうと、凝つて思案のいらばこそ、筆の林に閑居して、不善はなさぬ君子らの、快楽と一派、和歌詩文の上品より、小説狂文詩歌俳句、四面に堅き角を取り、端唄都々一(はうたどどいつ)の心意気、一切無差別書集(かきあつ)め、『我楽多文庫』の名にしおふ、諸彦(しよげん)も我も楽の多き雑誌を月々に、編じて而して読書余閑の憂晴らし、アゝこれ天下無上の快楽、俱(とも)にせむとの有志の君たち、珠玉を空しく秘め玉はず、うらんかなうらんかなとのたまへば、我も言はん買んかな買んかな。 明治十八年弥生(やよい)の末つかた 柳翠花紅楼のあるじ 半可通人 自楽(「明治文学回想集」 十川信介編) 尾崎紅葉が書いた、硯友社の我楽多(がらくた)文庫の発刊披露文だそうです。 戻

土佐の南画家

佐川を去ってその晩は高知に泊った。夜の街へ呑みに出た。何という町やら判らぬ。マーケットのとば口の店、せまくるしい屋台に腰をすえた。かたわらに六十がらみのオッさんが鍋で呑んでいる。「何という魚ですか」「これかね九絵(くえ)じゃ。いまがシュンでうまい。どうね、一つ食ってみるか」酒徒の同志愛というやつか。ぼくは御馳走になった。オッさんもぼくのタタキへ箸を伸ばしてきた。「四国じゃ酒呑みはやっぱり土佐ですかな」「きまっとるがな。讃岐や伊予の奴らは五升まで。土佐は二升五合多いな、奴らよりは」「すると一人平均が七升五合」「斗酒(としゆ)なお辞せずには及ばんがな」なかなかに素養がある。聞けば土地で南画(なんが)をかいているとか。「阿波はどうです?」「阿波…いかん。あれは最低や」「ほほう、最低とはどういう具合に」「長い。長っ尻や。朝呑みだすと馬の小便みたいに夜まで呑んじょる」「土佐は早い」「そうじゃとも、土佐っぽはな、そんないじましい吞み方はせんわい。ぐいぐい呑んで、かーっと酔うてしまうわ」「スプリンターというわけ」「英語か知らんが、さっさと酔うて、どこの席でも高イビキかきよる」「もてなした家は迷惑千万」「何の何の。酔いつぶれてくれれば、好い御馳走したと喜びよる」(「寺内大吉・旅行商売潜行記」 寺内大吉) 戻

定年書店

坂口(謹一郎)さんは時たま銀座・渋谷辺の知合いの酒場に現れることがある。酒を飲むというよりも酒場の雰囲気を楽しまれるようである。坂口先生がまだ東大教授時代に、"定年書店"という夢のような冗談ばなしをされたことがある。趣味豊かな先生の道楽?の一つに、自ら書淫(しょいん)といわれるほど古本あさりが好きで門弟間に有名であるが、勤め先の大学の前に古本屋を開いて、多年買いためたて物置小屋におしこんである本を並べる。西洋の本屋では、お客がなになにの本をほしいというと、奥からそれに関連した本を出してくる。自店になければ、別の本屋を紹介してくれる。それを見習いたいというのだが、本を売るばかりではなく、酒もなくてはつまらないから「酒を飲んでも他人の迷惑になるような高歌放吟は一切つかまつらぬ」という誓約書を印刷しておいて、それに署名した者にかぎりいくらでも飲ませる。そこで定年になっても、店へ売りにくる本の中から読みたいものだけを買上げて、読んだら早速店に並べて売る。本を読む間にも商売できるのが愉しい。一方、酒を飲みにわが党の士がよってきてくれて、いっしょに愉快に飲めることになる。というのが先生の夢物語であるが、どうやら実現はむずかしいようである。(「酒士の印象」 篠原文雄) 戻

鉄舟はお祭りが大好き

鉄舟はお祭りが大好きで、毎年六月の須賀神社の祭礼を大変楽しみにしていた。ある年、春風館道場の門弟達に今年は神輿をわが邸内に入れるな、諸君の力で押し返せ、諸君が勝ったら酒を馳走しよう。門弟達は大いに喜び神輿の巡行を待った。二基の宮神輿が仮皇居脇の坂を上り山岡邸内に入ろうとした時、邸内より門弟達が出てきて神輿の押し合いが始まった。しかし結果は町の若衆が勝ち二基の神輿は邸内に入った。鉄舟は町の若衆を大いにほめ、4斗樽三本の酒を振舞った。(「山岡鉄舟と四谷」 坂部健) 戻

平安朝時代

この時代の酒は、「延喜式」に簡単な記載がある。これは宮中造酒司(みきのつかさ)の法であるから、一般民間のとは大いに異なると思うが、酒の種類には御酒、御井酒、擣糟(かちかす)、醴(れい)酒、三種糟、頓酒、熟酒などがあって、おのおの造り方がちがっている。なかなか進んだ技術をもっていたようである。御井酒は七月下旬に仕込み、八月一日にできあがるが、一般の酒は十月から造り始め十日ごとに仕込み加えて醞(しお)り、今でいう四段掛法で造っているが、なかなか進歩した造り方である。頓酒はにわか酒であるから、多分醞らない、うすい酒であろう。醴は普通は甘酒と読ませるが、この醴酒は甘酒とはまったく異なり、水の代りに酒を使って仕込み濾過しない酒である。三種糟は粕ではなく、濾過した酒である。仕込水の代りに酒で仕込み、糖化用に麹とともに麦芽を使っているのはわが国では珍しい。原料にも糯粱(もちあわ)などを用い、またこれを精白して使ってあることも醸造法の進歩である。またこの酒は仕込法から考えると相当に甘いと思われる。これが正月用であることは、甘くて女子供にも好まれるからであろう。後世の味醂(みりん)はこの酒の仕込みを焼酎に代えたのである。擣糟(かちかす)も糟の字はあるが、粕でなく濾過した酒である。麹が多く使ってあるので甘味が多かったにちがいない。醴だけは醪(もろみ)のまま飲用するが、他の酒はいずれも濾過して汁と粕を別にしている。原料にたいし酒の出来高を計算すると、

酒名 原料 穀類と麹一斗にないし酒量 原料水または仕込用酒一斗に対する酒量

御酒及頓酒 五升七合 八升九合

熟酒 一斗 一斗二升

御井酒 二升九合 六升七合

擣糟 五升九合 六升

三種糟 七升一合 一斗

醴 米麹水の合計と同量

もし醪のままであれば、酒量は原料米麹の和よりも多く、また仕込水よりも多いはずであるが、醴酒以外は酒量が著しく少ないので、濾過して粕を分けたにちがいない。ただ醴酒は大体、醪のままのようである。当時の醸造用具中に糟垂袋三百廿条槽六隻三口等の記事があるので、酒袋に入れて搾るか、或いは垂(た)らす法で清酒をとったと思われる。御井酒御酒頓酒擣糟などでは、酒の出来高が割合に少ないので、たんに醪を袋に入れて酒を垂(た)らした程度かと思われる。三種糟ではやや搾り、熟酒はもっとも強く圧搾し、多量の酒を得ている。出来高と仕込割合からみると、大体において現在の酒に近い。また、かならず酒槽を使って強い圧力を加えて搾ったに相違ない。また糟には元来醪という字義もあるので、酒の得料から考え合わせると、擣糟三種糟などは笊(ざる)などで荒粕を除いた濁液だったかも知れない。この時代の一進歩ハ、白酒黒酒のような単純な仕込みでなく、醞(しお)ってある。またその結果、酸味の少ない酒となったので、灰を使って中和する必要がなくなったわけである。(「日本の酒」 住江金之) 戻

西部のサルーンの生涯

西部のサルーンの生涯は、人々の生涯がかくも目まぐるしいのと全く軌を一にした。劇的というべきあわただしさで出現し、絶頂に達し、そして消滅した。その短い一生は目のまわるような激動の一生であり、そののちには長い死後の世界が待っていた。アメリカ人は概してフロンティアの意義をそれが消滅してしまうまで評価しようとしなかった。そしてある日突然墓をあばいてそれを甦らせた。漁師やスカウトが三文小説の主題となり、インディアンやサーカスの拳銃使いが写真家のレンズの的になった。

注 サロン SALON(フランス語、ホール)来客をもてなす部屋。 2 芸術界、文学界、政界などの名士の定期的会合、ふつう名流女性の家でひらかれた。 3 芸術作品の展示会場。 サルーン SALOON(アメリカ語)みぎの綴り違え。旅籠、バー、酒場。-増訂ウエブスター辞典(一七五七)より(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳) 戻

師と酌んだ酒

さて師と酌んだ酒ということになれば、もう一人の恩師寺田透先生との酒、毎年正月に横浜は磯子の先生のお宅で開かれた新年会を忘れるわけにはいかない。そのかみの東大紛争の折に、先生は「専門家」とか「研究者」とか称する小利口なしゃらくさい小人物たちが、ここぞとばかり学内政治を牛耳るようになってきた雰囲気をうとましく思われ、「東大はもう文人のいるところではなくなった」と嘆きを洩らされ、定年まで何年も残して五十代の半ばにもならずに駒場を去られた。御自分ではよく「僕は一高の語学教師のつもりだ」というようなことをおっしゃったが、富士川英郎先生などと同じく、先生はやはり「文人」という名がふさわしい方であったと思う。-

しかし文人としての先生のお酒に関しては、私の知るところは少ない。わたくしの知るところは少ない。一高時代ラグビーの名選手であられた先生が、若い頃、金がないので、酔っ払うために一杯飲んで一〇〇メートルを全力疾走したとか、戦後まもなく辰野隆教授の退官を祝う東大の退官を祝う東大仏文科の宴会か何かで、先生が酔って酒宴のテーブルに駈け上がり、よそから借りてきた高価な食器類を、「なにがめでたいんだ、こん畜生」と叫びながら蹴散らし、踏みつぶして歩いたとかいう武勇伝を仄聞したことはあるが、真偽のほどは知らない。ちなみに、その頃の東大仏文科では学内でしきりに酒宴がおこなわれていたらしく、当時言語学の学生だった某先生は、いつかわたしに、「ああ、あの頃はねえ、よく渡辺一夫さんが廊下を這って歩いているのを見ましたよ」と語ったことがある。大学もまたよき時代だったのである(もっとも、わが大学の前学長原卓也先生も、学長になり「護送車」で送迎されるようになる前には、酔っ払って溝などに落ちていたこともあるらしいから、大学に豪傑がいたのも、そう昔のことではない)。(「文酒閑話」 沓掛良彦) 戻

逢(オ)ウタカラニハ一杯ヤロウ

百年生キテモイイトキワズカ

春モ晴レタ日ソレホドナイゾ

逢(オ)ウタカラニハ一杯ヤロウ

聞イテクレヌカ王維(オウイ)ノアノ詩

酒(さけ)に対(たい)す 白居易

百歳多時の壮健無し

一春(いつしゆん)能(よ)く幾日か晴明

相逢(あいお)うて且(か)つ酔いを推辞(すいじ)する莫(なか)れ

唱(うた)うを聴け陽関(ようかん)の第四声(「「サヨナラ」ダケガ人生(じんせい)カ」 松下緑) 戻

行き道と帰り道と

話がだんだん誇大になって止まる所をしらぬと笑われるかも知れないが、人間の学が行き道、つまりニーズ、観察発見、成果という方向から帰り道、つまり成果(結論でもよろしい)、理論、利用(理論を通ずる)、新成果の順序の二段階があるとすれば、行き道の方が安全で、帰り道の方がとかく自立発展的に人間を無視した方向にまで走るおそれが出て来た。世界の文明をみても新大陸のマヤ、インカなどの文明は行き道だけで満足し、旧大陸の文明は帰り道の学を貴んだ結果の弊害を多分に曝露したように見うけられる。ピサロの征服の如き人類の悲劇はまことに現代の原爆にも優るとも劣らないかも知れない。一体これはいかなる学体制(科学者は一般に大系内にとじこもりやすい)あるいは哲学者の責任であったであろうか。たとえば学問の在り方に対して私達には腑に落ちない一例をあげると、日本酒の研究によってメバロン酸(火落酸ヒオチサン)が発見されたことは、いわば「行き道の研究」の成果である。が、そんな根本になることがノーベル賞の対象にとりあげられずに、その「帰り道の研究」に相当するメバロン酸から諸物質の生成への研究に対して、その後三箇ものノーベル賞が出されたことなどである。このようなことが現代学問の成果の評価に対する一種の偏見か流行的傾向であると見るか、あるいは前述のような「人間の学」とでもいうものを軽視する結果から生ずるものと見るか、伺いたくなるところである。(「採集の旅」 坂口謹一郎) 戻

叔于狩

叔于狩 叔(しゆく)狩(かり)に于(ゆ)く

巷無飲酒 巷(ちまた)に酒(さけ)を飲(の)むもの無(な)し

豈無飲酒 豈(あに)酒(さけ)を飲(の)むもの無(な)からんや

不如叔也 洵美且好 叔也(しゆくや)の洵(まこと)に美(び)にして且(か)つ好(よ)きに如(し)かざるなり

弟(おとうと)さまが狩(か)りに行(い)かれると

町(まち)には酒(さけ)を飲(の)む人(ひと)もない

街(まち)に酒(さけ)を飲(の)むものがないわけではないが

弟(おとうと)さまの ほんとにりっぱで好(この)ましいのに及(およ)ぶ人(ひと)はない(「詩経」 高田眞治編訳) 「如何にもりっぱな弟君のようであるが、実はこの弟君は驕慢で野心を包蔵し、人気政策を施して、人心収攬を計っていた」のだそうで、「弟さまが狩りから帰って来たたならば、いずれ宴会があろうから、その余りの酒でもいただいて、大いに酒を飲んで祝いしたいと思うのである」 戻

ご飯を肴

ご飯を肴にお酒を飲む、っていうやりかた、知ってますか?カモカのおっちゃんは、赤飯を肴に酒を飲む、なんてことをやらかすご仁(ごじん)なんだ。それを見ならって、ゴハンを肴に飲んでみると、うーむ、こりゃ太るぞう。しかしながら、さる真砂町の先生がのたまわく、「君、モノが食えるあいだは、欲しいだけ食ったり飲んだりしたらいいんだよ、いまに美酒佳肴(かこう)を前にしても、さして欲しくない、食いたくもなし飲む気もおこらぬ、というようになるんだからね」(「芋たこ長電話」 田辺聖子) 戻

芸談を肴

小米朝は覚えがわるいというか、取りが悪うてね。もちろんそれまで、私の目の前で聴いた通りに喋るなんてやったことありませんからな。彼も焦ってましたよ。優秀なのは千朝(せんちよう)と吉朝(きつちよう)でした。「よう覚えたな。よっしゃ、今日はここまでにしとこ。次、小米朝」と代わった途端に、「お前は覚えが悪い」と怒鳴ってしまうんです。横で米二や勢朝(せいちよう)、米平(よねへい)らが聴いてて、バツが悪かったやろな。まぁ、誰にでも最初の三月(みつき)の間は厳しく言いました。そういう経験を踏めば、我慢強くなるし、なにくそという気も起きてくるもんです。少々アクシデントがあってもへこたれんようになるしね。私の稽古は四代目の米團治(よねだんじ)師匠の教えを守っています。稽古というのはタイミングと雰囲気によって、白熱していく時と、どうしてもそうならん時とがあります。けど、小米朝にしたようなきつい稽古は、それから五、六年経(た)ったら、でけんようになってしもうた。稽古を付けるというのは、本当に体力や精神力が要るんです。稽古はとことん厳しくしましたが、それが終わると、「ちょっと一升瓶出せ」ちゅうて酒盛りを始めたもんです。ついさっきまで絞りに絞った小米朝や勢朝、米平らにコップ酒飲ましてね。歌舞伎役者の思い出話や噺家の逸話を喋っているうちに、顔はほころぶわ、嬉(うれ)しくなってくるわで、芸談を肴(さかな)によう飲み明かしたもんです。(「米朝よもやま噺」 桂米朝) 戻

虚子短冊に酔ふ 5.24(夕)

高浜虚子氏は『風流懺法(せんぽう)』の続きを書くために、先日(こないだ)ぢゆう比叡山の宿院に来て泊つてゐたが、原稿が出来あがると、山を下りて京都の俳人[田中]王城氏の家(うち)に足をとめてゐた。それを聞き伝えた京都の俳人達は、早速氏を迎へて運座をする事にした。運座といふのは、広い世間に俳人しかやらない子供らしい遊びで事で、これをするには真実(ほんと)にちよつぴりの会費と、ちよつぴりの俳才とさへあつたら十分なのだ。その夜の兼題は「雉子(きじ)」と「藤」だつた。そこに集まつた俳人達の多くは、虚子氏の前で手品使ひのやうにてんでに雉子を鳴かせたり、藤の花を咲かせたりした。選がすむと、俳人の一人は虚子氏の前へにじり出し「センセイ、恐れ入りますが、何か一つ…」かういつて風呂敷包みの中から短冊を五六枚取り出して、『風流懺法』の作者の前につき出した。それを見ると、外の俳人達もぢつとしては居(を)られなかつた。みんな古池の蛙(かはづ)のやうに自席からのこのこ這ひ出して来た。そして虚子氏の前へ来て叮嚀に頭を下げると、めいめい思ひ思ひのところから短冊を引張り出した。或るものは懐中(ふところ)から或るものはポケットから。又は折鞄から、首筋から。虚子氏は仲間の先輩である。みなは無論それを知つてゐるが、それよりもよく知つてゐるのは、虚子氏の短冊が一枚二円するといふ事で、お辞儀を一つしたばかりで、短冊が五六枚書いて貰へるのだつたら、運座ほど算盤に合ふものはなかつた。みなは実際よくそれを知つてゐた。最後に這ひ出して来た客の一人は、短冊と一緒に大事さうに袂から四合瓶を取り出して前に置いた。「先生、お粗末ではございますが、これを召しあがりながら何か一つ…」「有難う。」虚子氏はそれを見るとにやりと笑つた。そしてその場で直ぐに口をあけてちびりちびり飲み出した。皆は当惑さうに顔をしかめたり、頭を掻いたりした。暫くすると、虚子氏は蟹のやうに真っ赤になつた。そして初めて自分の前の短冊の山に気がついたやうにとろんとこの眼を見すゑた。「これだつたね、君のは。」酔つた俳人はそのなかかの一束(くゝり)を取り上げて、さつき酒を持ち出した男の方をきつと見た。その男は不気味さうに一寸頭を下げた。「よし、それぢや君のから書かう。」虚子氏は筆を取り上げたが、手が顫(ふる)つてどうしても字が書けなかつた。短冊は見る見るうちに書き潰されてしまつた。「これあいかん。お酒がさめてからになすつた方がいい。」皆はめいめい虚子氏をすかして、自分の持ち出した短冊を慌てて懐中(ふところ)にしまひ込んでしまつた。四合瓶に酔ふ程の虚子氏でもなかつた。だが、短冊に酔ふといふ事もある…。(「完本 茶話」 薄田泣菫) 戻

ぞうしゅし造酒司