戦陣ではあまり酒を飲まない 三寸 飯田四兄弟 菊の酒 九、酒を飲む時の戒め(1) 群飲佚遊を制せらるべき事 かんなびの里 農村の荒廃と近江商人 さかけ、さかしお、さかそばえ 酒造歌(2) 廿二 上戸の下界 「人生相談」を仕事にしてしまった私 柳屋 りっちゃんの、ワンタッチカクテル(2) 菊の酒 酒などのみける時 まえだ 酒がよくて顔触れがいい時 銀座のバーには取材もかねて ちびる りっちゃんの、ワンタッチカクテル 酒醒 濁り酒にごりざけ(どぶろく) 水門の酒は 百薬の 長ど受けたる 薬酒飲んで 南畝と崋山 酒なしに 寝し秋暁の まむらさき 徳利(とくり) 新酒と濁り酒 しんしゅ[新酒] イカ刺し飯 我もらじ新酒は人の醒やすき 酒は時折二、三杯 境海草 にごりざけ[濁り酒]秋・生 奈良酒や 禁酒令法 とくとくと 垂りくる酒の なりひさご 新酒 ことしざけ[今年酒] 新酒 李白大酔園 頭に酒のくる句(2) こしゅ[古酒]秋・生 達磨さん 自分を奮い立たせるのに、ただ1杯だけ 法の番人も悪党も 秋の酒を詠んだ短歌 あたためざけ[温め酒] 酒を勧むる詩 うるはしきいのちいきなむとおもふかな あきのさけ【秋の酒】 強い酒をストレートで飲むは 山内尚助宛 酒好(さけずき) 蛇と蝮 なまゑひ【生酔】(2) 居酒(いざけ) 太守下戸タリト雖モ 欠け徳利 斛 さかおけ 酒桶さかをけ 酒もり 猫の欠伸 酒の害について 地酒 一 酒数寄遺言の事 酒煮る 酒もりの字 酔人や 酒好きの目病み 鉄舟の七升酒 〇酒てんどうじ 酒造歌(1) 酒屋 ほうらく酒 名和角之丞 大蛇、猩々 古報帖縮図 八重ちゃん 現金払い ちびちび 夏の夜は 酒の澱にもさも似たり 酔客 父の酒と食事 蚊の声や酒うる舟に付て来る 農間渡世 呈篤實先生 頭に酒のくる句 揮毫旅行 一休山居し給ふ時 住み荒らす上戸の窓の板庇 しょうぶざけ【菖蒲酒】 先住民と酒の関係 梅酒 右利きの打者だが左利きの大酒飲み 四字熟語 一八一 天蓼酒 戦争と喧嘩 我曽て終日食わず 酒屋の初見 酒は賢者をして 一 初ケ条 奉伺候通 さけかす【酒粕】 83.酒は不遜、強い酒は騒ぎ なまゑひ【生酔】(1) 覚恩尼 卅二 祢覚(ねざめ)のちろり 祇園会と御霊会 石井、渡邉、大神 片岡市蔵 漱石断片 七月十五日 蚊の酒ゑん 十三 泪にぬるむ酒の間 百鬼夜行之図 酒にゑひて本心うせぬる 汝が俗よ ホット族 <学割>だよ たくのみ(宅飲み) 芭蕉の無心 山頭火虚像伝 朝日影ただに渡らす神崎の 七 大上戸(じやうご)の咄し 茶と酒(6) 盃へ飛びこむ蚤も吞み仲間 橘家三蔵 茶と酒(5) 初めて酒を殺さないで飲んだ かたつぶり酒の肴に這せけり 屁臭 濁酒 倉田百三「出家とその弟子」 酒 茶と酒(4) 哀悼の酒 じざけ【地酒】 いざ杯を満たせ 茶と酒(3) 先住民族と飲酒 茶と酒(2) 247既酔 悪癖 茶と酒(1) 盞 二五三 酒に対して歌う 酒徳ノ頌 一五八酒造る法 宿酔 酒倉(2) 鉱夫たち全員を飲み倒す酒量 詩人アナクレオンには賛酒の詩がある。 六 酒をのミて四臓になりし事 人に酒すすむるとて 軽重雑記 方言の酒色々(43) 山居して 心をすまし 酔いて狂言醒めて後悔 あきびとの家に生まれて 養老の滝伝説 盃は めぐりて行くを 飲兵衛の節季働き 酒を煮る家の女房にちよとほれた 酒はこれ、いまだのまざるに凶をいたす物なり 酒人某出扇索書 68.酒のないところにキュプリスはいない なきじやうご【泣上戸】 酒樽をもたらし肴を贈りあう 酒中日記 泊宿酒 二九 清涼殿ノ酒宴ニ 無名庵 手ずから酒を注ぐ 忠兵衛のお袋 銀座ライオン 酒くらへ 削り懸けにはまだ早し 片岡市蔵 こうこうデビュー(高校デビュー) 猩々 あられ酒のむ盃の数つもり 酒好きなあなたに送る酔う日めくり 酒杯 酒倉(1) 酒場にあつまる―春のうた― オリンポスの果実 20世紀のアメリカでは酩酊 薄い酒 酔ひざめ 一八、酒の肴にキムチ 五八 菊本の酒造りやう マ、一ぱいどま、よかろ 菊慈童 モウこれ切り致しません 農夫と酒 酒宴後御徒目付に酒賜りし事 種田家 アイヌ先ず バリー判事 雉子料る 骨折したまま教習車運転 雀どのお宿はどこか知らねども 銀座の高級酒場での普通の出来事 白酒の紐の如くにつがれけり 達識具眼の老婆 氷ざけ ぐでんぐでん[形容動詞] 葛根湯 古利根や鴨(かも)鳴く夜の酒の味 忠実、雅実ト白河院ノ御前ニオイテ盃酌 相飲まむ酒ぞ 酒はいいものだ。 酒あびて帰る山路や花吹雪 酒三千樽 一春・人事 方言の酒色々(42) 台所酒は良い付き合いできず 桜狩 酔ひさめて 59.酒の病は酒の薬をもって医す 花見 鎌倉時代の犬公方 白酒 こじつけるだけこじつける 濁り酒にごりざけ(どぶろく) 残りの一合 清酒を飲む順序 新倉さんいます? 題五代市川三升顔見扇 東台春興 春の酒 春の初めに 留客 酒が全部、変質 がぶのみ(がぶ飲み) 【酒(さけ)】ひとり酒のみ心にかたる 鞍馬天狗・宗十郎頭巾 歌謡大行進 どうにも寂しくてたまらない のみかへし おぼるれバあしきになるなり 〇味噌酒 陰気な酒はのむな 酒売り 廻文之発句 曲水宴 いざかや【居酒屋】 酒 醇乎として醇なと、酒といっしょに遊ぶと 生理的前提条件 京修(酒甕)

戦陣ではあまり酒を飲まない

桶狭間の戦いでは、今川義元方の思いあがった酒盛りの最中に奇襲攻撃を浴びせて、あっという間に義元を敗死させた信長だったから、かれは戦陣ではあまり酒を飲むようなことをしていない。しかし、天皇や将軍たちとの宴ではよく酒に親しんだ。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎) 今川義元の産業振興 桶はざま合戦

三寸

大坂の儒者田宮仲宣は、『前漢書(ぜんかんじよ)』の食貨志(しよつかし)に、「酒、寒気退クコト三寸」とあるから、みきは三寸(みき)であると考えたらしい。というのは、その随筆『嗚呼矣草(おこたりぐさ)』に、右の漢文を引いて、三寸の左わきに、「みき」と仮名をつけて出してある。暗示的に出典を示したとも、ちょっとシャレ気を出したものとも解釈できる。もちろん、みきは三寸ではない。酒を「き」と称したのは古語で、これに美称の「御」を冠したものが、みきであるから。(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

飯田四兄弟

七〇年代に入ると、全国の酒を集めた物産展が開かれたり、、デパートの酒売場が各地の地酒を置くようになる。こうして地酒はマーケットを拡げ始めるのだが、なんといっても大きな役割を果たしたのは、酒卸の岡永が始めた「日本名門酒会」だろう。立役者は、社長の飯田弘。第4章で取り上げた「天狗」チェーンの創業者・飯田保の兄で、スーパーマーケットのオーケー創業者の飯田勤、警備サービスのセコム創業者の飯田亮と並ぶ飯田四兄弟の長男である。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

菊の酒

音にのみ菊のさか(酒)樽やふり残し 長治

諸白(もろはく)かなみ(波)かあらぬか菊の酒 正村

やま人のおも(面)へも匂ふ菊の酒 同

紅(くれなゐ)に匂ふや菊の酒の酔(よひ) 長治

けふといへばもろ白も菊のかほ(を)り(香)哉 勝安

麹花(かうじばな)や幾重(いくへ)つもりて菊の酒 正甫

植しうへはあき壺もあらじ菊の酒 長治

く(汲)めやく(汲)めとてもぬれ鷺(さぎ)の菊の酒 永重(「談林俳諧集 境海草」 飯田・榎坂・乾校注)

九、酒を飲む時の戒め(1)

酒味は苦・甘・辛。大いに熱すれば毒あり。主に薬勢を行はば、百邪を殺し、悪気1を去り、血脈2を通じ、腸胃を厚くし、肌膚(きふ)3を潤(うるお)し、憂愁を消す。少しく飲めば尤も佳なり。多く飲めば神を傷ひ、人の本性を易(か)ふ。その毒甚しきなり。酔ひて飲むこと度を過さば、生の源を喪ふ。酒を飲むに多からしめんことを欲せず、その過多なるを知れば、速やかにこれを吐するを佳となす。爾らざれば痰疾4を成す。酔ふも酩酊する勿れ。大いに酔はば、すなわち終身、百病除かれず。酒は久しく飲むべからず。腸胃を腐爛し、髄を漬(や)み、筋を蒸すを恐る。

①悪気=人にわざわいする気。 ②血脈=血液の通う脈管。血管。 ③肌膚=皮膚。 ④痰=ぜんそく。(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳)

群飲佚遊を制せらるべき事

建武三年十一月、尊氏はかつて鎌倉幕府に支えてきた二階堂是円(ぜえん)、玄慧(げんえ)法印らとはかって、新たに式目を定めた。鎌倉以来の武家政治をひきついでいこうとする態度だったのである。その建武式目の中に、「群飲佚遊(いつゆう)を制せらるべき事」という一条がある。この中で、女色を好みこれに耽ったり、ばくちを行なったり、茶寄合とか連歌の会とか称して、莫大な賭けをするなどのことを禁制している。「群飲」ということばの具体的な説明を欠くが、全文から推すと、茶寄合のことらしい。周知の通り、のちの茶道として洗練される以前の茶会は、酒宴とともにあったものであり、会合の席に珍器を並べ、酒肴を設けて、茶については、どれが栂尾(とがのお)の本茶か、どれが本茶でないかなどと言いあてる闘茶をもって、賭けごとをしていたのである。猥雑な遊びごととしての茶会であった。南北朝時代の茶はそういうものであった。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

かんなびの里

こうして、いよいよ完成の日を迎えた。「生まれたばかりの我が子と対面するようで、ドキドキしましたよ」今でも当時のことを思いだして、関谷さんはしみじみと語る。不安と期待の中で、胸をワクワクさせながらそのお酒を一口含んでみた。快いフルーティーな吟醸香が鼻に抜け、荒々しい中にも一本ピンと筋の通った味だった。関谷さんは納得した。「このお酒であれば大丈夫だ」見守る全員がホッと一息をついた瞬間でもあった。さて次は、お酒の名前である。いろいろ悩んだ後で、「かんなびの里」と名付けた。かんなびの里。そこには、お酒の神様が天から降りて来て、この小さな酒蔵がいつまでもよいお酒を造っていくことが出来るように見守って下さいとの願いが込められている。こんな経過で完成した一番目のオリジナル品は、一升ビンにして約六〇〇本あった。名もない小さな酒屋が、誰も知らないラベルで売り出すのである。さすがの関谷さんも、一年がかりで完売できればと考えていた。もちろん品質と価格についての、関谷さんなりの自信はあったのだが。上野の三坪の店に並べてみた。しばらくすると、売れ行きにスピードが出て来た。飲んだ人から口伝えに広がって、二カ月余りでそのお酒は無くなってしまったのである。「自分の考えは間違ってなかった」そう関谷さんは確信した。他方で、「かんなびの里」をより客観的に評価するためにも、越後杜氏組合の鑑評会に出品した。日本の各地にある杜氏組合の中でも、一番規模が大きくて、かつ権威もある越後杜氏組合である。結果は、全国から集まった四二二社の中で、第二位の名誉に輝いたのである。一九八三年(昭和五八年)のことであった。(「お酒に乾杯! 関矢健二の酒の世界」 西村一郎)

農村の荒廃と近江商人

鬼怒川(きぬがわ)右岸の向石下(むこういしげ)村(現、石下町)の名主増田次兵衛は、元禄六(一六九三)年に古河大町(こがおおまち 現、古川市)の庄左衛門から酒名代(高二五石)と酒道具(四尺桶四本、坪台二本、飯切七枚など)を買い取り、酒造を開始した。鬼怒川(きぬがわ)左岸の本石下(もといしげ)村(現、石下町)では、宝永元(一七〇四)年に、谷沢五郎左衛門から八右衛門と伊左衛門の二人が酒造道具を一〇両で買っている。天明七(一七八七)年の同村の酒造株書上では、名主新井五郎左衛門と近江(おうみ)商人の日野屋茂右衛門が登場する。彼らは、株高三〇石、酒造高六〇〇石の酒造を営み、冥加永(みようがえい)五〇〇文を上納している。ところで、文化五(一八〇八)年の村明細帳(むらめいさいちよう)によれば、八右衛門と伊左衛門は「当時相休(あいやすみ)」と記されている。当時、八右衛門は株高一五〇石であり、伊左衛門は一二〇石である。二人ともかなり大規模な営業をしていたのである。二人はなぜ休業に追い込まれたのであろうか。この時期になると、酒造業者が交代しているのである。理由は二つ考えられる。一つは農村の荒廃である。荒廃の進行とともに顧客の減少した酒造家は、規模が拡大していただけに、経営が破綻しなければならなかった。また、ここに近江(おうみ)商人が認められるのは注目に値する。先にも述べたように、上方の酒は上質であった。それに比べて関東の酒は劣っていたのである。近江商人の進出は、単に資本の進出だけではない。上質の酒造りが始まったことを十分推測させるのである。(「常陸と水戸街道」 吉田俊純)

さかけ、さかしお、さかそばえ

さかけ 酒気

(上)元禄9住吉おどり「しばらくは・風おもしろき酒気哉」

さかしお 酒塩さかしほ

鋳物用の酒。(上)享保14銀要「酒しほは誓紙の外じやとうけたまはる」(禁酒)(上)享保中二つ刀「酒塩と名を付て出すお寺様」(江)元文1口よせ草「己にます酒塩有るとさうだんし」

さかそばえ 酒唆さかそばへ

酔戯れ。(江)元禄6一息「花軍同士討ちに成る酒唆へ」雑俳語辞典 鈴木勝忠 (江)は江戸、(上)は上方です。

酒造歌(2)

〇奈良の大仏よこにだいて、乳をのました親みたい。

〇奈良で名所は猿沢の池、水にかげさす三笠山。

〇かげさす三笠の山も、雲がかゝればかげさゝぬー。

〇春日は三社か四社か、うらへまはれば四社ござる。

〇春日のおしか、そかのしかのしろい毛はなにとなるー。

〇まわればはや、大阪の城がみえます。ほのぼのとー。

〇見えます太閤さんの城よ。まへは淀川舟がつくー。

〇淀川舟がつけやござれ。ひろい大坂がはんじよするー。

〇大坂の三井(みい)のたなに、買うてさすよな、帯はないー。

〇さすよな帯はあるけれど、やるよな妻がないー。

〇うれしや、よど(淀)とるとのさま、やた八幡(はちまん)あとに見てー。

〇八幡さんはなぜ川下に、ながれれやぜひがないー。

〇ついたら住吉浦(すみよしうら)よ。まき江のほがみえるー。

〇まき江はむかしのことよ。今はむかしのほがみえるー。

〇くらいのに白帆がみえる。あれは紀の國みかんぶね-。

〇まけねど磯へはよらず、波をねだてゝ沖へゆくー。

〇ながいこと、いつかすにおもた、これでおしあげかおめでたやー。

〇すんだらそのばにしもてしもて飲ますぞなまざけをー。

〇お釈迦さんと、阿弥陀さんとかたみずりしなさる。お釈迦さんのあたまを阿弥陀さんがすりなさる。阿弥陀さんのあたまを、お釈迦さんがすりなさる。

〇いたい/\と涙をこぼしやる。痛いはずだよナ。しやかずり-だ-。(三重県)(「里謡集」 文部省編)

廿二 上戸(じやうご)の下界(げかい)

三国(ごく)一じやむこ(聟)にとりしまひたと、大がハらけ(土器)たびかさなりけれバ、壱人(ひとり)の上戸(じようこ)、正躰(たい)なく酔(えひ)つぶれ、座(ざ)にたまらず、そろりとぬけてつぼ(中庭)の内へ出けるが、足(あし)たゝざれハそのまゝ縁(えん)の下(した)にかくれふす。亭主(ていしゆ)も相客(あいきやく)も、かの人を尋(たづ)ぬれども見えず。ふしぎやと勝(かつ)手をせんぎすれども、かへりたまハぬといふ。さればこそ、つ(十六ウ)ぼの縁(えん)の下(した)にさうな。それ、さほ(竿)か熊手(くまで)にてさがし出(た)せ。もはや酒(さけ)も取(とり)ぎハなれば、ぜひまひとつ(一つ)と、口/\にいふ。中(なか)に下戸(けこ)なる者(もの)、ことのほか大酒(たいしゆ)にて、おいたミと見えましたほどに、其分(ぶん)にて盃(さかづき)をおつもり(宴の終わり)と立つてとめけれバ、しからバとて千秋楽(せんしうらく)をうたひ、盃(さかづき)をおさむるとき、かの人、ちとさめぎハになり、のこりおほく思ひ、縁(えん)の下(した)よりはい出(で)ていふ、しバらく下界(げかい)へあま下(くだ)り、人(ひと)の心をためしてミるに、酔(ゑひ)くたびれてかくれた者(もの)を、さほか熊手(くまで)でさがし出(だ)し、ま一つのませたとおしやるお方(かた)様もあるに、もはやいたミそうな、ひらに盃(さかづき)をおさめいとぬかすやつもあると、うらめしさうにいふた。(「初音草噺大鑑 上戸の下界」 武藤禎夫・岡雅彦編)

「人生相談」を仕事にしてしまった私の悩みを聞いてください。

しかもあなたは人生相談の回答者としてある程度の信頼を得てしまったから、もう他人に 泣きごとを言うのは許されない。こうなるとねえ、我々のようなものは酒に助けてもらうしかないんですよ。このお湯割りにね。私もだからこうやって飲んでいるんですよ。夜の十時を過ぎても焼酎がないと、いい歳こいてディープ・パープルとか爆音でかけたくなりますもの。お湯割り五杯。ちょいと世間話をして、お湯割り五杯。だいたいそのあたりで、人の鼻の穴から出てくる蟻が見えたり、この際オカマでもいいから口説くかなぁと思ったりしてね。そこでふと思うのです。人生相談な人生もまあ許されるのではないかと。少なくとも相談されない人間よりはいいだろうと。ここでまたお湯割り五杯。勇気が出てくる。活力が出てくる。誰でも相談にのるよ。毒をつまみに飲んでいるよと。こうやってぐびぐびやる。もうお湯もいらない。ストレートよ。焼酎万歳ってことです。どうです。これ以上の方法がありますか。あるなら、教えて下さいよ。(「がぶ吞み相談室」 明川哲也) 相談者、回答者共に本人です。

柳屋

20 万里小路(まてのこうち)に柳屋とて名酒(めいしゆ)をつくるもの、名は八田某(やつたのそれかし)と(十三オ)いふ。女房ハ顔かたちうつくしけれど、心ざまはしたなく、酒の直(あたひ)もよそよりたかく、すこしもゆるさず。されども酒のよかりけれハ、人おほく買(かい)にいきけり。いかなるものかしたりけん。哥をよミて門口に立たり。 柳酒直(ね)こそ高けれほとゝきす 本尊かけてにくいやつだな あるしめか姿形(すかたかたち)ハ柳屋ぞ たをやかなれと心いばらき これより女房、心もちかへ、酒も世並(よなミ)に売けりとそ。(「咄本体系 狂歌咄」 武藤禎夫・岡雅彦編)

りっちゃんの、ワンタッチカクテル(2)

紅人魚

クランベリージュースの爽やかな中にも濃厚な味わいと、ジンジャーエールのビターなドライ感が、日本酒の華やかな香りと味わいの魅力をさらに引き出します。色味もドラマチックなこのカクテルは、正に大人のお酒ですね。

<材料> 香りの高いタイプの日本酒グラス 1/2 ジンジャーエールグラス 1/4 氷 レモンスライス 1枚 ロングタイプのグラス

<作り方> ①グラスに氷を入れる ②日本酒を入れる ③クランベリージュースを入れる ④ジンジャーエールを入れる ⑤レモンスライスを入れて、ステアして出来上がり(「日本酒美人」 島田律子)

菊の酒

下戸は喉のすばるほしかも菊の酒 蝶々子 桜川

くめやくめ良薬男女きくのさけ 吉頼 同

長生(イキ)はうそにしてくめ菊の酒 元恕 真木柱

菊酒や雫に蟻も五歩の歌 恕洗 荒小田

四季にある菊をわすれて菊の酒 米仲 あかあぶら(「近世滑稽俳句大全」 加藤郁乎編著)

酒などのみける時

二八南都の二九岩淵寺(いはぶちでら)の三〇勤操(ごんさう)僧正の、いまだ凡僧(ぼんそう)なりける時、学分(がくもん)して廻廊にすみたまひけるに、窓[まど]をならべて、一栄好と云(いふ)僧の、おなじく臂[ひじ]をくたす。年月(としつき)久しくつもりて、両人へだつる事なくて年序(ねんじょ)をお[ゝ]くるほどに、栄好病(やまひ)の床(ゆか)にふして、つゐ(ひ)に死の為(ため)にお(を)かささ。勤操、栄好が童子をよびて事の有様[ありさま]をとふに、童子なく/\語りて云(いは)く、「栄好が所の日食(にちじき)、四分(しぶん)也。一分(いちぶん)を三宝に供養し、一分を八旬(じゆん)の母にあて三、一分をば一人の童子にあてたりき。栄好が入滅(にふめつ)させることにて、八旬の母、けふより後(のち)の存命、いかにせんずらん」とて、声をあげてなきければ、勤操、童子をかたらひていはく、「汝この事をなげく事なれば、栄好を葬(さう)せん事、われ沙汰[さた]すべし。又、八旬の母の日食、ならびに汝が食[くひ]物、我[われ]沙汰(さた)すべし。たゞし、栄好が母に、栄好入滅のよしをしらすべからず。そのゆへ(ゑ)は、母、栄好入滅のよしをきかば、存命すべからざるゆへ(ゑ)なり」といひければ、勤操のお(を)しへにまかせて、栄好入滅のよししらせずして日月(じつげつ)をを(お)くるほどに、ある日、勤操の坊に客人おほく来(きたり)て、酒などのみける時、栄好が母の日食の事をわすれにけり。栄好がはゝ、童子を勘当[四かんだう]し、栄好をうらみて、けふの日食のを(お)そき事をいひけるに、童子かなしみにたへずして、栄好入滅の次第を語(かたる)に、母、思ひたへずして、きくまゝに死ぬ。勤操酔[ゑい]さめて、栄好が母の日食の事を思ひ出して沙汰[さた]する時、童子、五彼子細(かのしさい)をかたる。勤操これをきゝて、勤操の坊にながく酒をたつ。六大論(だいろん)に、七三十六種の咎[とが]をあげたるも、ことは(わ)りにぞ侍るべき。

注 二八 以下の勤操と栄好の話、三宝絵・中の一八に拠るか。- 二九 奈良市の高円山の中腹にあった寺。 二九 大和高市郡の人。俗姓秦氏。高円山にあった石淵寺に法華八講を創始した。- 一

伝未詳。 二 四人分。分は、わりあて。- 四 こらしめ、しかること。 五 童子がつつみ切れなくなって母親に栄好の死を知らせると、母親は悲しみの衝撃で死亡したこと-(「宝物集」 小泉弘・山田昭全・小島孝之・木下資一校注)

まえだ

「酒中日記」によく登場する新宿の酒場「まえだ」は、歌舞伎町ゴールデン街にある三坪ほどの、十二、三人も客が入れば一杯になる、いかなる変哲もありそうにない店だった。汚れた壁には、いたずら書きやら芝居のポスターが、ところ狭しと貼られていた。店の繁盛は、新劇出身のマダム前田孝子さんの、分けへだてのない気どらぬ人柄にあった。不遇をかこつ酒飲みたちが、入れ替わり立ち寄るのを、心やすく迎え入れた。誰でもツケで飲めたし、もちろん勘定も安かった。前田さんは郷里佐賀の先輩三好十郎を頼って上京し、戯曲座に一時身を寄せたが、結核を患って療養生活をしたあと、立ち直って店を開いた。芝居の仲間には、脚本家の大野靖子さんがいる。男の出入りもなかったわけではなかったが、生涯独身を通した。店の常連客の中から、野坂昭如、田中小実昌、色川武夫、長部日出雄、佐木隆三、、中上健次、唐十郎ら、芥川、直木賞の受賞者が出たので、いつとはなく新宿における文壇バーの拠点のひとつとみなされるようになった。「まえだ」を覗けば、誰かいる、といった賑わいぶりで、客が客を呼び、狭い店内がムンムンひしめきあうこともあった。全共闘運動の学生が警官に追われて、逃げ込んでくるようなこともあった。反体制という気分が充満して、それですべてが括られるような時代でもあった。(「文壇うたかた物語」 大村彦次郎)

酒がよくて顔触れがいい時

いつだったかのそういう出版記念を兼ねたカクテル・パーティーに、室内楽付きでモツアルトの五重奏で始まったのがあったが、これは実によかった。音楽会のあとで飲むという趣向で、それもこの何とか五重奏という名曲を一つ聞いたあとは、まだ耳に残っている音を求めてハイボールを片手に部屋の中をあちこちと歩き廻り、ここの友達と立ち話をしては、あすこにいる馴染みのバーのマダムが笑顔になるのを眺めに行くというような訳で、この日は二次会でも、三次会でも自分が何をしたかあとで覚えている程頭がはっきりしていた。悪酔いしたり、気が遠くなったりするのは、酒が悪いということに限らず、何か気に障ることがあるために起こる。酒がよくて顔触れがいい時は酒がうまい具合に体を温めてくれるのと逆に、役人が業者に御馳走されて一杯機嫌になれるとしたら、これは大した心臓である。(「続酒肴酒」 吉田健一)

銀座のバーには取材もかねて

松本清張さんも銀座のバーには取材もかねて、よく出かけていった。酒の飲めない清張さんは、近所の喫茶店からコーヒーにトーストを取り寄せて、ホステスといっしょに頑張っていた。酒席の話相手に時折、(著者が)誘い出されたが、校了にぶつかって断ったりすると、「そんなものは、好い加減にやめなさい」と自分勝手なことをいった。清張さんには変なコンプレックスがあって、おなじ店で純文学系統の作家に出会ったりすると、「きみ、あっちへ行きなさい。純文学のおエライ先生方がお待ちのようだから」と僻(ひが)んでみせた。(「文壇うたかた物語」 大村彦次郎)

ちびる

[動]①金を出し惜しむ。◇「金をちびる」②酒などを少しずつ飲む。◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「ちびる(少) すこしづゝ物事をなすさまにいふ語。『酒を-』。『銭を出すに-』」-(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

りっちゃんの、ワンタッチカクテル

フレッシュスマイル

グレープフルーツジュースの爽やかな酸味が、日本酒の中に見つけられるフレッシュでフルーティーな香りと味に、なんともマッチします。さらにソーダ水で爽やかに。ランチに、ピクニックに、カジュアルに気軽に楽しんでいただきたいカクテルです。

<材料> 軽快でなめらかなタイプの日本酒グラス1/2程度 100%グレープフルーツジュース グラス1/4 ソーダ水 グラス1/4 氷 レモンスライス1枚 ロングタイプのグラス

<作り方>①グラスに氷を入れる ②日本酒を入れる(この量はお好みで) ③グレープフルーツジュースを入れる ④ソーダ水を入れる ⑤レモンスライスを入れて、ステアして出来上がり

スノーマン

日本酒とヨーグルト???意外な組み合わせだと思われるでしょう。でも、実は日本酒には乳酸が多く含まれているから、合うのです。騙されたと思って飲んでみて。目からウロコが落ちますよ。このカクテルは、食後のデザートとしても、十分に楽しめます。

<材料>コクのあるタイプの日本酒グラス1/2 ヨーグルトドリンク(低糖、無糖はお好みで)グラス1/4 氷 レモンスライス1枚 オンザロック用のグラス

<作り方>①グラスに氷を入れる ②日本酒を入れる ③ヨーグルトドリンクを入れる ④レモンスライスを入れて、ステアして出来上がり(「日本酒美人」 島田律子)

酒醒 崔道融

酒醒撥剔残灰火 酒醒(さ)めて撥剔(はつてき)す 残灰の火

多少凄涼在此中 多少の凄涼 此の中に在り

炉畔自斟還自酔 炉畔に自(みずか)ら斟(く)み 還(ま)た自ら酔ふ

打窓深夜雪兼風 窓を打つ 深夜 雪 風を兼ぬ

崔道融は、現在ではあまり問題にされないが、晩唐の詩人である。前後の事情はよくわからないが、どこかで宴会があったらしい。そこでさんざん飲んで家に帰ってきて、酔っぱらって寝てしまう。ところが、夜中に目がさめた。目がさめたころには酔いもあらかたさめている。冬のことで、起き出してみると寒い。そこで暖炉(だんろ)の灰の中から、残り火を箸で掘りおこす(撥剔)。こういうときの気持ちは、大体においてわびしいものである。酔いはさめたし、さきほどまでにぎやかに飲んでいたことを思いおこせば、なおさらわびしい。こうして残り火をかきたてている自分の姿の中に、どれほどのわびしさ(多少凄涼)が凝集していることか。暖炉のはたで、今度は手酌で酒をつぎ(自斟)、もう一度一人で酔う。飲みなおさなければ、寒さにもわびしさにも堪えられないのである。いまは深夜、風まじりの雪が窓をたたいている。このような詩が、晩唐になるにつれて多くなってくる。つまり、ほどよく飲むなどという問題ではなく、あるいは徹底的に酔っぱらうのでもなく、むしろ酔いからさめたあとのわびしさなどが、詩人の題材となるのである。もちろん、晩唐の酒の詩がすべて酔いからさめたあとをうたったと言うのではない。晩唐にも威勢よく酔っぱらう詩がないわけではないが、数は激減している。これはやはり、王朝末期の精神的状況のあらわれの一つであろうと考えざるを得ない。

濁り酒にごりざけ(どぶろく)

山里や杉の葉釣りてにごり酒 一茶

味噌可なり菜漬妙なり濁り酒 四方太

「どぶろく」また「どびろく」(漢語)ともいう白濁の「濁り酒」は、日本の酒の原点である。「大化の改新」(七世紀)以前の神話をまとめた『古事記』に、酒造りの祖神として「酒解神(さけとけのかみ)」と「酒解子(さけとけのみこ)」の名が見える。奈良時代の『万葉集』巻三で太宰帥(そつ)・大伴旅人(たびと)が、

験(しるし)なき物を思(も)はずは一坏(ひとつき)の 濁れる酒を飲むべくあるらし

以下、十三首の讃酒歌を詠んでいる。さらにくだって平安初期の朝廷の年中儀式や制度を解説した『延喜式(えんぎしき)』には、「造酒司(さけのつかさ)」という官職が記録されている。当時「清酒(すみざけ)」という名目があるが、これは江戸時代の麹米と米を十二分に精白した「諸白(もろはく)」の清酒(せいしゆ)とは違う。「濁り酒」を布巾で漉(こ)して糟(かす)を除いたもので、瓶(かめ)の濁り酒の糟が沈澱し、上部の澄んだ部分をいう「上澄(うわずみ)」と同じく、上流貴紳用である。下部のどぶのように白濁した濁酒は、中下層人民の飲料であった。すくなくとも室町時代初期に、江戸時代の清酒「諸白(もろはく)造り」の原点となった名酒「天野(あまの)酒」(大阪府河内長野市の字(あざ))が出回るまでの日本の酒は、神代の昔から公家武家で愛飲された「濁り酒」だったのである。この「諸白造り」をさらに吟味改良し、麹米と米を十二分に精白して清酒(せいしゆ)を発明したのが、鴻池の始祖・新六で、江戸初期の慶長年中に、人馬をもって江戸に陸送しはじめている。埋め立て地の江戸は今でもそうだが、良質の水に恵まれず、それまで上下ともに「濁り酒」をもっぱらとしていた。まもなく人口百万に達しようという江戸の清酒への要求を駄馬の陸送では間に合わないので、新六は寛永初年(1625)に海運業を開始し、自家製の酒と雑貨を江戸へ回漕しはじめ、新六の跡を継いで大坂の本家・鴻池の初代となった善右衛門正成の時代には、年産額が十万石に達している。この鴻池酒と元禄前後に肩代わりしたのが、伊丹・池田酒と灘酒で、近世前期の約半世紀の間に中世までの濁り酒時代が終わり、諸白(もろはく)の清酒時代を迎えたのである。だがこれで「濁り酒」が消滅したわけではない。江戸幕府は今の国税庁のように目くじらを立てず、清酒を買うゆとりのない農村地帯の、飯に麹を加え、冬場で一カ月ほど、春秋で二週間ほどで醗酵する自家醸造酒に寛大であったから、いち早く俳諧歳時記に季語として登録されたのである。販売用の「どぶろく」だけの醸造が許可されるようになったのは明治中期以後である。初期の『増山井(ぞうやまのい)』(寛文)に「濁酒」を「非季詞(ひきし)」(雑)としているのは、年中醸造という事実に即したもので、もっともだ。しかし元禄の『誹諧新式』以下が旧九月とし、「新酒、なかくみ、もろみ、どぶろく」としているのは、新酒とともにその年の新米(十月)で造るならわしを重視したからである。現代歳時記では虚子の『新歳時記』が十月で「濁酒。どぶろく、もろみ」。山本の『季寄せ』も十月で「濁(にごり)酒。現代多くは密造酒。どぶろく、どびろく、中汲(なかくみ)」とする。「中汲」はにごり酒の上澄(うわずみ)と沈澱(もろみ)の中間をくみ取ったもので中澄(ずみ)という。(「暉峻康隆の季語辞典」 暉峻康隆)

水門の酒は

水門(すゐもん)の水は

児をとろとろとと渦をまく。

酒屋男は

半切(はんぎり)鳴らそと櫂を取る。

さても、けふ日のわがこころ

りんきせうとてひとり寝る。(「思ひ出」 北畑白秋)

百薬の 長ど受けたる 薬酒飲んで ゆらゆら揺らぐ 玉の緒 [万載狂歌集・十三・雑上]

作者、唐衣橘洲。題、「酒百薬長」。 長ど=ちょうど(たっぷりと)のいい掛け。

下句は、『新古今集』七・賀「初春のはつ子(ね)の今日の玉の緒ははき手に取るからにゆらぐ玉の緒」(詠み人しらず。『万葉集』では大伴家持。中世以後、志賀寺上人の作とする)によっている。元歌の歌意は、正月に群臣に玉箒を下賜する。養蚕に用いる箒だというが、初子の日魂を寄せ集めるための呪具とみる説が有力である。これをいただくと、その玉箒の飾に付けた緒の玉がゆらぐというのが表の意で、呪具を手にして魂が活動状態になることをいう。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

南畝と崋山

南畝は、蘭学者で画家でもある渡辺崋山に、禁酒をした一首を示しました。

黒金の 門より堅き わが禁酒 ならば手柄に 破れ朝比奈

くろがねというから鉄製の門、それほど意思の堅さをあらわす禁酒の歌。ところがなんと、数日後崋山が尋ねてくると、南畝先生はもうベロンベロンです。南畝先生すかさず一首。

我が禁酒 破れ衣に なりにけり やれついでくれ それついでくれ

どうぞ槍で刺してくれ、ついてくれ、また、酒を注いでくれ、などといって、すっかり数日で禁酒を破ってしまっています。(「蜀山人狂歌ばなし」 春風亭栄枝) 太田南畝

酒なしに 寝し秋暁の まむらさき 角川源義(かどかわげんよし)

『西行の日』より。春曙の紫だつ雲なら、枕草子の世界。秋暁の東の空のむらさきは、酒なしに寝る病中の作者の、めざめがちな眼に沁みる。(「句歌歳時記 秋」 山本健吉編著)

徳利(とくり)

むすこ〽おらが親父(おやぢ)ハきつい酒(さけ)ずきで、おれがしん(九オ)たら古郷備前(こけうびぜん)のくにへやつて葬つてくれ。そふするとおれハ備前(びぜん)の徳利(とくり)になつて、不断腹(ふだんはら)にさけをたやさずにゐたいと、くち癖(くせ)のやうにいひじにゝせられたから、その骨(こつ)をわざ/\備前へやつて葬つたが、今頃(いまごろ)は徳利(とくり)になつていらるゝことやら。さいわゐ、となりへ巫女(いちこ)が来てゐるから、よせて見やうと、さつそく(九ウ)となりへゆき、いちこのまへゝ水をむけると、やがていちこ、しやべり出し、 いちこ〽よくぞたづねてくれた。うれしい。去(さり)ながら、今ハ備前(びぜん)のくにでな、徳利(とくり)になつて、 むすこ〽それは本望(ほんもう)ハはなつたが、悲しい事にハ、 むすこ〽どふしました いちこ〽しやうゆどくりになつてゐるは(十オ)(「落咄口取肴」 武藤禎夫・編)

新酒と濁り酒

牛に乗る機嫌を問へば新酒哉 渡口 新類題発句集

よる波の引間にさめる新酒哉 玉情 花の枝折

捨し世を捨兼しものハ新酒哉 牧之 秋月庵発句集

さきがけは下戸にやらるゝ新酒哉 有慶 みゆあそび

ひと徳利別にちいさき新酒哉 蒼虬 訂正蒼虬翁句集

常々の人柄見ゆる新酒かな 東海 さし柳

酔ほども酌まで尽たる新酒哉 乙良 乙良発句集

濁り酒

売り手から飲んで見せけん濁酒 見物 発句類聚(「近世滑稽俳句大全」 加藤郁乎編著)

しんしゅ[新酒]秋・生

今年の新米で醸造した酒を新酒という。「ことしざけ」の項を見よ。製造元では神に供え、また杉玉を軒に吊して新酒の出来た眼じるしとする。

樽揺れの 木臭(きが)のうれしき 新酒かな 吉田冬葉

新しき 酒に波うつ 風のいろ 平井照敏

持参のつまみ 囲みて 新酒酌む 西山幸子(「現代俳句 歳時記辞典」 復本一郎)

イカ刺し飯

私流の二日酔い緊急対策食です。冷蔵庫の冷凍室からイカの刺身を取り出す。常時小分けしてラップに包んで置いています。素早く解凍して皿に並べ、上からおろししょうがをやや多めにかけ、適度に醤油(しようゆ)を垂らします。ざっとかき混ぜてから茶碗に盛った熱いご飯にぶっかけ、ガツガツと食らうのです。最初の一口で、口の中にはショウガの新鮮な辛さがパッと広がり、熱いご飯がさらに辛みを刺激します。イカ刺しとともにシコシコ、シコシコとかみ続けると、一層辛くなります。しかし、イカの甘さを伴ったトロリとした旨み、ご飯の上品な甘味が融合しあいます。鼻からは、醤油の食欲を増すにおい、熱いご飯の芳香。飲み下すと食道の奥の方に、辛み、旨み、甘みが仲良く隊列を組んで行進していくのがよく分かります。胃袋に到着すると、今度は酒で荒れた胃壁を一喝して鎮(しず)めるかのように、しょうががドスを利(き)かせるものですから、

みぞおち周辺がジワーッと熱くなります。これだ。この感覚が、ムカムカした胃袋を生き返らせてくれると思うと、もう吐き気はピタリと治まって、あとはむさぼるように、ピリカラのイカ刺し飯を胃袋いっぱいに送ります。(「ぶっかけ飯の快感」 小泉武夫)

我もらじ新酒は人の醒やすき

嵐雪(一六五四~一七〇七) 『阿羅野(あらの)』(1689)

元禄元(一六八八)年秋、芭蕉に随行して江戸に来た越人(えつじん)を迎えての時、「新酒」は秋に収穫した新米で醸(かも)した酒で、淡泊であった。新酒で客を歓待する趣向は白楽天の詩にもみえ馴染(なじみ)深いが、それを「我もらじ」と謙遜の詞とした点が俳諧性。季語は「新酒」で秋。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

酒は時折二、三杯

赤沼の入牢者は自殺等を防ぐ意味もあって、帷子(かたびら)一枚を着せて上帯下帯の着用は許されなかった。食事も一汁二菜で、酒は時折二、三杯が与えられた。他の罪人と違って黙認された点も見られ、勘十郎には三人扶持を、子の勝衛門、仙衛門には二人扶持の監獄扶持を与えられ特別扱いされたようである。宝永七年六月二十七日になって仙衛門が牢死し、次いで、九月十八日に勝衛門が牢死した。兄勝衛門は、谷田の真言宗宝蔵寺に、弟仙衛門は吉沼観音寺に埋葬されたとある。そして、同年十一月十九日に勘十郎が牢死したため、牢番頭太之衛門は評定所へ届け出た。早速、検死確認のため、検使徒目付近藤治兵衛はじめ町方与力の白須仁兵衛らが赤沼の獄に出向いた。遺体は、その夜運び出され、吉沼の天台宗吉沼山新善光寺阿弥陀院の那珂川岸辺の水の溜った墓穴へ無残に埋められたという。(「城東歴史散歩」 坂田暁風) 藩主から改革を任されて、結果が出ないままに、捕らえられて獄死した松並勘十郎ですが、獄中では多少の特別扱いがあったのでしょう。

境海草

月よには こ(来)ぬ人ま(待)たる 上戸哉 方寸

今宵(こよひ)誰 すゞ(鈴 濁ママ)ふりさけん 月み(見)酒 貞伸

酒樽の あくるもしらぬ 月み(見)哉 長成

月み(見)酒 うつし心は 斗樽(とだる)哉 長治

さかづきも ぬるゝかほ(顔)なる 月見哉 三征

下戸(げこ)の心 なぐさめかねつ けふの月 同(「談林俳諧集 境海草」 飯田・榎坂・乾校注)

にごりざけ[濁り酒]秋・生

清酒と同じ方法で造るが、もろみを精製しないので白濁、味も濃い。かつては自家製で、明治半ば自醸が禁止されて以降密造されたりした。「どぶろく」とも。

濁り酒 農家の茶碗 どれも疵 木村赤風

移り住む 壁の白さや 濁酒 西山智恵子(「現代俳句 歳時記辞典」 復本一郎)

奈良酒やこの天目(てんもく)に二つ三つ飲めと仰せあらばとにもかくにも [醒酔笑・五]

奈良酒=奈良で製造された酒。上酒。中世の奈良は文化的に先進地だったので、各種の生産物について奈良物・奈良刀・奈良諸白(もろはく)、奈良墨、奈良麻(そ)・奈良紙(実際は吉野産)などのごとく奈良の名を冠して呼ばれた。 天目=抹茶茶碗の一種。すり鉢形に開いて浅い型。

山中山城守長俊(佐々木承禎。信長・秀吉に仕え、一万一千石に達したが、関ヶ原で西軍に属したので徐封。のち家康に小禄で仕えた。右筆の人で和歌をよくした。一五四七~一六〇七)のもとへ、連歌師紹巴が訪れた。長俊が天目茶碗に酒をついでしきりに強いるので、閉口した紹巴の一首。「奈良坂やこの手柏の二面とにもかくにもねじけ人かな」の口ぶりに乗せた戯歌である。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

禁酒令法

ところで、禁酒令法というのがありますので、次にあげてみます。

一、酒は飲むべし飲むべからず

一、節供祝儀には飲む

一、珍客あれば飲む

一、肴あれば飲む

一、月・雪・花の興あれば飲む

一、二日酔いの酲を解くには飲む

一、此外群飲俟遊長夜の宴終日の宴を禁ず(「蜀山人狂歌ばなし」 春風亭栄枝)

とくとくと 垂りくる酒の なりひさご うれしき音を さするものかな

橘曙覧(一八一二~一八六八) 『志濃夫廼舎歌集(しのぶのやかしゆう)・一二三』

とくとくとしたたる酒に鳴る、このなりひさご、じつに嬉しい音をたてるものだなあ。「なりひさご」は瓢箪(ひようたん)の異名で、この場合酒を盛る器として用いられている。「鳴り」との掛詞。題は「酒人」。とくとくと鳴る音を聴くにつけても、酒の味わいへの期待がいっそう高まり、酒好きにはこたえられない瞬間である。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

新酒

新酒もやきのふの昔二日酔 重口 続境海草

新酒(にひざけ)の目に万物の歩みかな 鉄水 北の箱

よもすがら殊に新酒で泥に成ル 乙州 まつのなみ

風に名のついて吹より新酒哉 園女 夢の名残

さめぬ間にお暇(いとま)申(まうす)新酒かな 利万 正風彦根躰

片手つく下女が酌にて新酒哉 木導 水の音

一盛奢る平家は新酒かな 腹松 猫の耳

馬かたにおさへられたる新酒かな 蝶夢 草根発句集

粟かしぐ間の夢もなき新酒かな 田女 海山(「近世滑稽俳句大全」 加藤郁乎編著)

ことしざけ[今年酒]秋・生

今年の新米で醸造した酒をいう。二月頃出廻る新酒は寒造りである。「新ばしり」は米の収穫後すぐ醸造したので出廻るのは秋。

艪揺れして音ある樽や今年酒 篠原温亭

宵々の二合のきめや今年酒 原抱琴

今年酒ふるさとありて集ふとき 井伊直子(「現代俳句 歳時記辞典」 復本一郎)

新酒

その年初めて収穫した米は、新米である。当然おいしいはずだが、なぜか、会社に入った新人を呼んで、「あれは新米だから、うまくゆかないんだよ」などという。新しい米飯をすりつぶし、細い竹に竹輪のように塗りつけ、焼き固めた秋田の名産は「きりたんぽ」という。私は新しいのができたころに、新宿の紀伊国屋ホールに芝居を行ったあと、すぐ近くの横町にある「秋田」で、これを食べる。ちなみに、この店は大坂志郎という俳優のお母さんが、経営していた。さて、新米を使って醸造した新酒が出まわると、今までの酒が古酒になる。酔へば足る新酒否まず古酒辞せず 沙美

私は日本酒よりも、ビール、そして洋酒を愛していたが、この数年前から、日本の酒を夜寝る前に、一時間もかけて一合もしくはそれよりちょっと飲むことになってしまった。

秋の夜やついあとを引く酒二合

なんていう句を日記に書いたが、日本酒は精々その程度にしておかないと、翌日に重い酔いが残るので、ほどのいいところで、切りあげる。-

新酒といえば、大分前に新酒ができたばかりの土佐に行き、佐川の「司牡丹」の酒蔵に行き、それを飲ませてもらったことがある。それはNHKの講演旅行で、同行したのは酒を愛する作家の田中澄江さんだった。酒蔵の奥にはいろうとしたら、「申しわけありませんが、女の方は御遠慮下さい」といわれ、彼女はショックを受けていたが、今でもそういうタブーはあるらしい。但し、飛び切りの精選された酒を、市販の時の条件とちがって、コクのあるままで、澄江さんも貰って、機嫌がなおり、私もホッとしたのだった。(「季題体験」 戸板康二)

李白大酔園 大槻磐渓

長安市上酒中仙 長安市上 酒中ノ仙

唯有劉伶堪比倫 唯(た)ダ劉伶(リユウレイ)ノ比倫(ヒリン)ニ堪(た)ユル有リ

四海滔滔酔名利 四海 滔滔(トウトウ) 名利ニ酔ウ

先生自是独醒人 先生 自(おのずか)ラ是レ独リ醒めたるノ人

杜甫が同時代の八人の酒傑を詠じた「飲中八仙歌」の中で、李白は四句で一番長い(ついでながら他は知章二句、ジョ陽(ジヨヨウ)三句、佐相(サジヨウ)三句、宗之(ソウシ)三句、蘇晋(ソシン)二句、張旭(チヨウキヨク)三句、焦遂(しようすい)二句)。それは「李白一斗詩百篇、長安市上酒家眠、天子呼来不上船、自称臣是酒中仙」で磐渓はその間の二句から取って一句にした。巧妙である。天下あげて名誉と利益の追求に酔っている中で、本当は李先生だけが、たった一人醒めている人だという見解もまた、たいへん嬉しい。古今に李白と比較できる唯一の倫(ともがら)とされている劉伶は、李白より前の晋の人である。いつも鹿に引っぱらせる小車にのり、一壺の酒を携え、鋤を荷った下男について来させて、「俺が死んだらすぐそこへ埋めてくれ」といっていた。(「日本詩歌歳時記」 実川栄次郎)

頭に酒のくる句(2)

酒あたゝめて 兄やと呼ぶや母の声 嘯山 新選(秋)

酒一升 九月九日つかひ菊 梅翁 句集(秋)

酒買ひに やる慈童あり今日の菊 也有 蘿葉集(秋)

酒買ひに 行くか雨夜の雁ひとつ 其角 類柑子・五元集・故続五百(秋)

酒きれて 後をまことの月見かな 作者不知 新類題(秋)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)

こしゅ[古酒]秋・生

今年の米で造る新酒に対し、前年の酒をいう。ウヰスキーや葡萄酒は古いものほど喜ばれるが、日本酒は酸化しやすいので古酒を保存する風はない。

牛曳いて 四山の秋や 古酒の酔 飯田蛇笏

鬼が笛 吹かむ古酒とや 血の騒ぐ 兵庫池人

だんまりの 夫に影濃き 古酒の壜 白数宏子(「現代俳句 歳時記辞典」 復本一郎)

達磨(だるま)さん

たまさかに

こちむかしやさんせ達磨さん

なにがどうかはしらねども

ものの九年も思案して

埒(らち)があかぬた阿呆(あほ)らしい

ささでものんで気をかへて

膝(ひざ)とも談合してみいな

なにをいふぞい乾屎橛(かんしけつ)

世間わすれたこのわしに

別に思案はなけれども

人の噂でなうなつた

足がほしいと思うとる(「酒の詩集」 富士正晴編著)

自分を奮い立たせるのに、ただ1杯だけ

大抵の作家にとって、執筆するにあたってもっとも困難なことは、書き始めることである。多くの作家達は儀式に頼った。ヘミングウエイは鉛筆を20本削った。ウィラ・キャザーは聖書の一節を読んだ。トーマス・ウルフは通りを歩きまわった。不可知論者である別の小説家はひざまずいて祈ることから一日を始めた。ある作家は酒を飲んだ。A.E.ハウスマンの例を挙げよう。「昼食に1パイントのビールを飲むと、散歩に出かけたものだった。歩き進むにつれ、突然名状しがたい感動が私の心の中に流れ込んできたものだった。それは1、2行の詩あるいは一節全体であったりした…」「書き始める前に、私はいつもおつなドライ・マティーニを自前で1杯やった。自分を奮い立たせるのに、ただ1杯だけ。その後は自力で書けた」とE.B.ホワイトは言っている。作家には勇気が必要である。トルストイは「作家の中にはふたりの人間が存在する、それは作家と批評家である」と書いた。アルコールは批評家を黙らせる。(「アルコールと作家たち」 ドナルド・W・グッドウィン)

法の番人も悪党も

射撃の正確さは、射ち手が酔っているために概して悪かった。-「町に来る牧童が大騒ぎをやってネブラスカ・ニードル・ガン(今日の豪州英国にいたる過渡期のビンファイア・カートリッジを使う旧式の銃。暴発の危険が高い。ここでは転じて安酒)を何杯か飲み干すと、銃の狙いはとかくでたらめになった」。六連発銃のヒーローたちは、たいていめちゃめちゃに酒を飲んでいた。結核のドック・ホリディーは、強い酒を毎日一クオート(一リットル)飲み続けた。バット・マスターソンやワイアット・アープを讃美したパルプ雑誌のライターたちも、かれらがしょっちゅう酒を飲むことが、法の番人としての威厳と同時に銃の腕に悪影響があった、と認めている。大ワイルド・ビル・ヒコックも、サルーンの前の通りの泥んこの中で酔っぱらって大いびきをかいている姿をちょくちょく見られている。そこで、かれのことをワイルド・ビル・ヒカップ(しゃつくり)と呼ぶものもいた。悪党の方もほとんどが大酒飲みで、町にやってくるたびに酒瓶の成敗をした。(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳)

秋の酒を詠んだ短歌

秋の空 酒を顰(しか)めて 飲む人の 青き額に 顫へそめぬる①(現代短歌大系) 北原白秋

秋の空 晴れてくまなし 酒蔵の 大樽の底 日を照りかへす③ 若山牧水

秋の日が 黄なる酒をば 塗りつらん 心ほのかに 酔ひて山見る⑰ 與謝野晶子

秋の夜の 夜がたりも尽く 蝋燭も 残りすくなに なりて酒尽く 吉井勇

秋は日ごとに 来つる小作人に 酒添へて 家のしきたりの 膳を据えしむ③ 中村憲吉

秋深み 一人旅して 更くる夜に 目覚め酒くむ 袖のつめたさ 津端亨(「現代短歌分類辞典 新装版12巻」 津端亨)

あたためざけ[温め酒]秋・生

重陽(陰暦九月九日)の日は寒温の境目、この日酒を温めて飲むと病(やまい)にかからぬとの言い伝えがある。寒くなる時節、狡ママをした酒は身心(しんしん)を溶かす。「温め酒」。

愛憎の二字に節(ふし)あり温(あたたママ)め酒 河野多希女

◇白玉の歯のゆるみたる温(ぬく)め酒 清水基吉

◇札所めぐりこれより先づは温め酒 石井松江(「現代俳句 歳時記辞典」 復本一郎)

酒を勧むる詩

君に勧む一杯君辞する勿れ 君に勧む両杯君疑う勿れ 君に勧む三杯君始めて知らん 面上今日昨日よりも老るを 心中酔う時醒る時に勝る 天地迢々として自ら長久 白兎赤烏相趁走す 身後金をつんで北斗を支うとも 如かず生前一杯の酒(「日本の酒」 住江金之) 白楽天です。

うるはしきいのちいきなむとおもふかな

陶淵明は酒好きで知られた人で、辞世の試作にも、自分はこの世で何も思い残すことはないが、ただもう少し酒を飲み足りなかったことが、唯一つの心残りだ、という意味の詩を残したくらいの人であります。中国には飲酒の詩がたくさんありますが、いずれも深刻な虚無感かそれでなければ無常観が底を流れているように思われます。日本でも有名な大伴旅人の歌など典型的といえましょう。オマル・ハイヤームのルバイヤットに出てくる酒の歌など、とかく酒の詩歌はその数の多いことでも、質のよいことでも、東洋がすぐれているのも、何かインド思想に根ざすものがあるのではないでしょうか。酒はしょせん寂しい人、悲しい人のためのものであるようです。「酒はやけ酒」などというのもたしかにその一面かもしれません。引き合いに出しては、少しおそれがありますが、かつて私の詠んだ、 うるはしきいのちいきなむとおもふかな またあひがたきこれのよにして という歌をみた友人が、すごいデカダンスだなあといわれて、ギクリとしたことなども思い出されます。(「酔話の魔力」 坂口謹一郎)

あきのさけ【秋の酒】

エッセイ「秋の酒」に<紅葉を焚いて酒をあたためる風流を解したのも早い時期だった>と書かれている。昭和二十二年の秋、早稲田大学の友人と三浦三崎に一升壜をさげて遊びにでかけ、油壺から小舟で城ヶ島に行く途中、漁師が魚を突いてくれ、それを舟の上で料理して持参の酒をのんだ頃から酒の味がわかりだしたとのべていることからみて、早い時期とはその頃のことと思われる。しかし紅葉を焚いて酒をあたためるからには、同じ火で松茸を焼かねばおもむきがない。栗を焼いて肴にしてもよい、などとも言っている。松茸には徳島のすだちをかけると、酸味がやわらかく、ほのかな香りが料理の味を引きたてると述べている。そしてこの季節、立原は客と酒を楽しんだ。しかしエッセイでは二人の小説家の友人が、モデル料をよこせ、と言ってきたので仕方なく応じたと書きつけるユーモアも織り込まれている。(岡)(「立原正秋食通事典」 立原正秋文学研究会編著)

強い酒をストレートで飲むは、胃壁(いへき)をいためる第一の凶器(きようき)と知るべし。

*坂口安吾『わが工夫せるオジヤ』(昭和二十六年)(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)

山内尚助宛

一当地は池田、伊丹近くて酒の性猛烈に候。乍去(さりながら)宿酔なし。地酒は調合ものにてあしく候。此間江戸より酒一樽船廻しにて被送候。伊丹製にて富士を二度見候酒ゆへ二望嶽と名付置申候。本名は白雪と申候。至て和らかにて宜候。(書簡 享和元年 太田蜀山人) 一部です。

酒好(さけずき)

おれハ酒(さけ)がすきだから、酒(さけ)さへあれバなんにもいらぬ。誠(まこと)に酒(さけ)は命(いのち)だ。花(はな)もさけ/\といひ、月(つき)もさします/\。ゆきのおつもりハちと気がないが、みな酒で事ハすむ。神(かみ)にもさゝのむみこと(須佐之男命)ゝいふがある。仏(ほとけ)にハ大(だい)ぶんこうしや、酒(さけ)のむによらい(釈迦牟尼如来)だ(六オ上)(「しんさくおとしばなし」 武藤禎夫・編)

蛇と蝮

84.酒は赤く杯の中で輝き、滑らかに喉を下るが/後になると、それは蛇のようにかみ/蝮(まむし)の毒のように広がる(旧約、箴23:31-32)

飲酒の戒めから。 聖書(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

なまゑひ【生酔】(2)

②酔ふた振をする生酔。諺に『生酔本性違はず』とあるもの是である。

もっと飲ませろと生酔巧者なり 吞む工夫巧み

生酔の小言を聞けば酔はぬ也 酒に託し述懐

③芝居でする大星由良之助の生酔

生酔は七書に洩れた謀事(はかりごと) 敵を欺く深謀

生酔のさんだんをす由良之助 心は酔はず

④生酔後藤の略称。「義経腰越状」に於ける五斗兵衛がそれで、これは実は大坂陣に於ける後藤又兵衛基次の誠忠を仕組んだものと云はれる。

白斑は野守生酔は武の鏡 野守は野守鏡(いなくなった白斑の鷹を水)鏡に映った姿から発見)の故事。(「川柳大辞典」 大曲駒村)

居酒(いざけ)

一(いち)チの谷(たに)の落城(らくじやう)に、さつまのかミ忠(たゞ)(四ウ)度(のり)ハ、あまたの敵(てき)を切(きり)ぬけて、漸(やう)/\逃延(にげのび)たまひ、ひといきほつと、月かげにこなたを見れバ酒(さか)やあり。天(てん)のあたへと立寄りて、こなから所望(しよもう)とのたまへバ、折(おり)ふし亭主(ていしゆ)取込(とりこみ)にて、ついであがれと云(いゝ)けれハ、忠度(ただのり)自身(じしん)にのミ口(ぐち)ひねり、ちろりへついでかんをしてぐつとひつかけ、〽コレ亭主。さつまのかミとつけて置(おけ)と、かけ出(いだ)したまふ袖(そで)をとゞめ、〽扨ハ只呑卿(ただのミきやう)にてましますか。直(じき)にかんをしのミ給へバ、直(ちよく)かんの御身とも申(五ウ)べし。さすれバ只(ただ)のミ卿(きやう)とも付(つけ)がたしと、しかつべらしく帳面にしるすを、のぞいて見給へバ、〽のミ人しらず(「語満在」 武藤禎夫・編)

太守下戸タリト雖モ

義元は、やがて桶狭間で織田信長の奇襲に遭い不覚をとるのだが、そのときは、味方の景気のよい進撃に浮かれて、一休みの間に酒盛りしていたときだといわれる。義元は大名ながら、あまり酒は強い方ではなかった。ある日、言継が義元らと飲んだとき、酌のため膳の傍らに着いたのが女房衆ばかりだったとよろこび、自分は「正体なく沈酔」して、夜十時ころ寺に帰ったと記したあとに、「太守(義元)ら、近年の機嫌云々」とその上機嫌だったことを言い、「太守下戸タリト雖モ十余盃受用サレ了ンヌ」と記している。言継(ときつぐ)からみれば、義元は下戸なのである。それが十余盃も飲んでくれたと、うれしくてしかたがなかったのだろう。たびたび言うことだが、当時まだ猪口盃はない。一盃といっても、二、三合は入る盃だったのである。酒の点では、貧乏公家から見て、破竹の勢いの戦国大名も、大したものではなかったのである。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

欠け徳利

シャレことばと隠語の関係は、まったく表裏一体の関係である。ちょうど「盲蛇(めくらへび)におじず」ということわざが、盲蛇と短縮されるように、シャレことばも短縮されて、隠語の形になるのである。たとえば「紺屋(こんや)の地震であいすまん」が、たんに「紺屋の地震」で通用するのである。「薬缶(やかん)の蛸(たこ)にしても「蛸の糞(くそ)」(頭にあがる)にしても、同様である。この類は、まだいくらもある。雲州(うんしゆう)の旦那(だんな)は銭のない(種なし蜜柑(みかん))旦那、折助(おりすけ)の脇差(わきざし)といえば抜け目がない、欠け徳利は口がわるい、風見(かざみ)の鳥は見下している。(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

斛(コク)

或ハ作スレ石ニ也 其ノ義ニ云ク 米 至(イタ)ル斛(コク)ニ 則(トキ)ハ 其ノ斗量 重(ヲモク)シテ 而 難(ガタ)シレ扛(ア)ゲ 以テレ石ヲ 懸(カ)ケレ秤(ハカリ)ニ 合シ二其ノ斗量ヲ一 至ルレ石 則(トキ)ハ 止(ヤ)ム矣 又タ 後漢書(ゴカンジヨ)ニ 鄭玄(テイゲン) 身ノ長(タケ) 八尺 飲(ノ)ムコトレ酒ヲ 一石 注ニ云ク 鄭玄 腹中ニ 有リレ石(イシ) 大ニ飲(ノ)ムレ酒ヲ 後年ニ 瀉(クダ)スレ石ヲ 不ス二復(マタ)飲マ一 石(セキ)ノ字ヲ 為スレ石(コク)ト 故ニ 用イ作スト云ゝ(「元和三年板下学集」 監修・解説 山田忠雄) どちらもちょっと無理のある説明のようです。

さかおけ 酒桶さかをけ

酒造の大桶。 (江)享保15さゞれ石「酒桶の陰へ迯たは女なり」(酒倉は女人禁制)

さかがめ 酒瓶

(上)元禄16万才烏帽子「酒がめの蠅ふきはらふ山おろし」

さかぐら 酒蔵

(上)享保13銀かはらけ「酒蔵の入口までは女人堂」(「雑俳語辞典」 鈴木勝忠) (江)は江戸、(上)は上方です。

酒もり

さいつおさへつ、さかもりをしていたりしが、ひとりのおとこ、コレせいさん。そんなにがぶ/\と、のんでばかりいずと、ちつとあびてミせなせへといふ。〽げんこふ。ソリヤアなにをあびるのだ 〽おめへハ、さけをあびるといふひやうばんだから、これにもあびて見せなせへよ。とふぞ、あびてミせな/\と、やたらにのそむゆへ、〽ソリヤア、おれがあんまりのむから、それでさけをあひるといふのだといへバ、おれがことをバ、さぞ、さかなをあびるといふであらう(二ウ)(「新作徳盛噺」 武藤禎夫・編)

猫の欠伸

「その内にお言葉に従ふ様に心掛けます。仰(おっ)しやつて戴く事はその通りだと思ふのですけれど、又一方、僕などはお酒や煙草を一つのゆとりと云う風にも考へてゐるので、お酒や煙草を飲まない人とか、止めてゐると云ふ人が、もしさう云ふ物を節するなり禁ずるなりする必要のある病気にかかつた時は、一足も後に退(さ)がる余地のない崖つぷちに後ろ向きに起(た)つてゐる様なもので、危険この上もないと思ふのです。ふだん不養生と云はれる様な事をしてゐる者は、さう云ふ時にいけない物を節するなり止めるなりして、なほ幾足かは後退(あとずさ)りするゆとりがある。その間にまだ何とかなるかも知れないし、ならないかも知れないが、そんな事を考へるのですよ」「そんな理屈でお酒を召し上がるのですか」「いや、決してさうぢやない。そんな事を考へてお酒が飲めるものではありません。要するに飲みたいから、止めたくないから、後からくつつける理屈です。うそぢやないけれど本当でもありませんよ」「それぢや、あなたは」と馬頭観世音ではない馬面(ばめん)のマリアが少しきつとなつた様子で、向き直らうとした時、吾輩いかな事にも辛抱が出来なくなつて起ち上がり、背中を高くして大入道の顰(ひそ)みに效(なら)ひ猫の欠伸を発散したら、丁度少し前からお茶を入れかへてそこに坐つてゐたお神さんが、驚いた様に我輩の頭を敲いて、「これアビや、お話の途中に欠伸なぞして、何て失礼なんでせう」と云つたのは、吾輩から見るとお神さんの大変な失礼であつた。(「贋作 吾輩は猫である」 内田百閒)

酒の害について

かすかな風が芒(すすき)の穂を光らせる。沼からつづいてゐる窪地は土堤のかげになつてゐて、道路からは見えない。そこで五匹の河童が酒宴を開いてゐた。もうだいぶん早くからはじめてゐるらしく、酒量によつて差はあるが、ほろ酔ひ、なま酔ひ、微醺、べろべろ、くにやくにやとその形がみだれてゐた。このごろの人間世界の酒はうすくなつたり、ひどいのになるとメチルがあつて死におとし入れたりするといふことで、人間の堕落がそんな面にもよくあらはれてゐたが、河童の世界ではそんな心配はなかつた。長年月の醗酵を必要とする猿酒はさうたやすく手に入らぬが、茄子と胡瓜とを原料にし、これに尻子玉の精分をそそぎこむ草酒は時折り口にすることができるので、河童たちは交換にこと欠くことはなかつた。尤もいつでも誰でも入手できるといふのではない。やはりその製造の秘訣を知つてゐる者があつて、口伝と手練でこれを伝へてゐるのだから、その専門家のところへは多量の交換物資、主として川魚を必要とした。だから川魚の捕獲の下手な者、不精な者は草酒にありつけない。だから河童たちがのべつに宴会をしてゐるといふわけのものでのもなかつた。-

河童たちはぐにやぐにやしたり、ゆらゆらしたりはするが、頭だけはいつもまつすぐにしてゐた。頭を斜めにして皿をかたむけては大切な水が流れでる。皿の水は河童の生命であるから、うつかり流すことはできない。ちようど首だけが垂直に天からつりさげられてゐるやうに、身体がどんなにくづれみだれても、傾斜しないのである。(「酒の害について」 火野葦平)

地酒

ところが地方の地酒のほとんどは、審査を受けずに一級として売り出されており、一部の酒販店や飲食店は、こうした酒に注目して売り出し、人気を集め始めている、と。しかし、特定の銘柄が固有名詞つきで紹介されているわけではない。そんな時期に、新潟・石本酒造の「越乃寒梅」が全国に紹介された。紹介したのは、編集者で随筆家の佐々木久子(ささきひさこ)。長年にわたって雑誌『酒』の編集長を務めたが、一九六七年にこの雑誌で紹介したことで、「越乃寒梅」の名が知られるようになる。おそらくこのことが、のちの地酒ブームの地ならしのような役割を果たした。これに続いて、各地の優れた地酒が、固有名詞つきで紹介され始めるのである。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

一 酒数寄(さけすき)遺言(ゆいこん)の事

縦逸(ほしいまゝ)に酒を吞(のミ)し老人ありける。末期(まつご)の時、子(こ)に遺言(ゆいこん)していはく、我一生(しやう)酒をたのしミてくらせり。今已(すでに)死(し)せんとす。われなくならバ酒樽(さかたる)を棺(くハん)にして、酒屋の木香(きか)の屑(くず)をもつて火葬(くハさう)にし、骨(こつ)をハ酒徳りに納(をさ)め、水にハ酒をむけてくれよ。我死(しゝ)ても心ハ酒をはなれじ。汝(なんぢ)のめる時ハ(二オ)われに逢(あふ)といひをきて、つゐになくなりにたり。かくして後(のち)に、其子友達を呼(よひ)あつめ酒呑(のミ)ける時、俄(にハか)に潜然(なミたくミ)しを友人ミて、何をおもひ出しなげくやといへバ、彼者(かのもの)いふやう、されば別(べち)のことでなけく(嘆く)でハない。をれが親仁(おやし)の遺言(ゆいこん)に、そちが酒のむ時ハ我に逢(あふ)とおもへ。親仁のこゝろハさけじやといはれたが、親仁ハかしこい人で有しが、何としたことに、いまのむ親仁のかん(二ウ)が、とんになられたぞとおもへバ、ありしことどもが𨗈迹(おもひやられ)てかなしいといふた。(「軽口扇の的 一酒数寄遺言の事」 武藤禎夫・岡雅彦編)

酒煮る

酒を煮る家の女房にちよとほれた 蕪村 新花摘

甘酒 一夜酒(ひとよざけ)

一夜酒とはむ女の二日酔 百里 俳林一字幽蘭集

一夜酒二日酔する折もあり 蔵六 西国曲

臼に戸をのせてくむ也一夜酒 道彦 続蔦本集

酒(さか)もりの字

さい中吞(のん)でゐるところへ、又ひとり来た。みなコリヤ酒盛(さかもり)か。よい所へ来たと、ずつと上る。イヤ、酒盛のついてに、酒盛のもりの字ハどふかくの。ハテ、しれた事。木(き)といふ字を三つ(五ウ)かく。さるによつてお三木(ミき)と云ハさて。なるほど是ハりくつじや。道理で木林(ばやし)にのめといふ。(「軽口笑布袋 酒もりの字」 武藤禎夫・岡雅彦編)

酔人(ゑふひと)や あらぬ口をも きくの酒

西武(さいむ 生没年不肖) 『犬子集(えのこしゆう)』(1633)

九月九日の重陽(ちようよう)の佳節には、菊花を浸した酒を酌み交わす習俗があった。「口をきく」と「菊の酒」を掛けて、菊酒に酔ったあげくの暴言ぶりを詠む。季語は「きくの酒」で秋。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

酒好きの目病み

ある酒好きな親父、目を煩ひ、目医者の方へ行き、見せければ、「これは余程むつかしい。とかく酒をとんと止めになさるるなら、どふ致しましよ」といふて帰りたれども、どふも吞(の)みたふて堪忍(かんにん)がならぬゆへ、隠して茶碗で二三杯吞み、翌(あく)る日、又見せに行かれたを、医者殿が見て、「これは酒を参つたか、きつふ悪くなつた。療治がならぬ。外へ見せさつしやれ」と言われて、詮方(せんかた)なく、「アイ、ちとばかり吞みましたが、私はいかふよいと存じまする。その証拠には、あれ/\、角(かど)を蟻が這うも見へます」と言へば、医者殿が聞いて、「何を言いさつしやる。あれは車牛でござるわいの」 *アルコールは血行を早め、目に刺激を与えるので禁酒が常識。ひそかに飲んで医者に咎められた患者、順調な回復を強調したが、車を引く大きな牛を蟻と見違えては、禁酒を破った報いで極めて重症。(「江戸風俗絵入り小咄を読む」 武藤禎夫)

鉄舟の七升酒

ある日、水戸士人の中でも随一の酒豪某と会飲し、互いに豪を競った。某は五升を傾け、白旗を揚げてその場に倒れてしまった。鉄舟は七升を傾けてもなお余裕しゃくしゃくで寓居へ帰った。またある時は、阿部川餅を百八個、またある時はゆで卵を九十七個たいらげたという。(大正七年全生庵刊「鉄舟居士の真面目」)(「水府あきない物語」 後藤卓三編) 山岡鉄舟です。

〇酒てんどうじ

大江山のどうじ、くびになつても酒をのむことがやまず。くもにのつてひぎう(飛行)なし。(十二ウ)酒屋とミるとまひ下り、〽も〻んくわァ(ももんがあ)と、こふう(古風)におどして、酒屋をたふし(倒し)けるゆゑ、上〻がた(上方)すぢハたいてい引つくし、かほをしられて、きつてがきかず、よんどころなく、くわんとう(関東)へとひくだ(飛下)り、とある酒やへまひくだり、ぴんとしたところを五六升はやくかんをしろ。もゝんぐわァといふゆゑ、さかやのもの、ミな/\色をうしなひ、さう/\(早々)かんをつけてもちきたり、〽サアあがんなさいといへバ、〽べらぼうめ。くびばかりだハト、大きな口をあくゆゑ、せんかたなく、こわ/"\升(ます)へあけてのませけれバ、〽ホウいゝきびだ。とてものことに、あたまをひとつ、たゝいてくりやれ(十三オ)(「はなしのいけす」 武藤禎夫編))

酒造歌(1)

〇どなた様(さま)にもよー、チヨツコラ、ショチヤナーイカ、うまのまねしてかねかませうー。

〇よろこべ。あけての春(はる)は、お手をひきよて伊勢まゐり。

〇参れば、外宮(げつく)さま内宮(ないぐ)さま、どちら本社とをがむやらー。

〇をがんだら、下向(げかう)せうとおます、おすぎおたまを見よーとて。

〇こじきでも、くだしやるならば、かね(金)のはし(橋)か(架)けう、みやがは(宮川)へ。

〇とよくの銭掛松(ぜにかけまつ)は、今はかれきでくつかける-。

〇津のつのつのわかとのゝ、おたちぢあといふや、雨がふるー。

〇津のつのつのなかほどで、咲いた椿のいろのよさー。

〇津のつのつの町長(まちなが)い。さまと通れば、なごはないー。

〇坂は照(て)る/\鈴鹿(すゞか)は曇(くも)る、あひの土山雨がふるー。

〇ふれやまた亀山どまり、いこぞや坂の下。

〇坂の下では大竹やに小竹、とまりたや、大竹やに。

〇大竹やでとまりかと思や、とまりどころかひるべんと。

〇関のこまんが亀山がよひ、月にせきだ(席駄:雪駄)が二十五そくー。

〇せきだの二十五足なら、買うてやらしやれ、妻ぢやもの。(三重県)(「里謡集」 文部省編)

酒屋

或る日紀代吉が泉水池の端を通って西の酒倉へ入らうとすると隠居所の窓から珍しく紀代太が顔を出して、「紀代吉」と呼止めた。彼が伜に親しく口を利くのはこゝ数ヶ月来ないことである。猪を買つて以来父子の間はそれほど悪化してゐた。紀代吉は立止まつてちよつと頭をさげ、「何だい、お父ッつあん」紀代太は片目を光らせて、「猪買ふ金があつたら、親に酒くれい飲ませろ」紀代吉はむつとして、「日に一升あれば沢山でせう」「一升はおろかこの四、五日一滴(たら)しだつてあるか」「ほんとにさうなんだよ、紀代吉。お父ッつあんはずつと酒無しで不機嫌なんだよ」と母の八重も顔をだして口を添へた。「そんな筈はねえ。日に少なくとも一升あてがつてある筈だ」と抗弁しようとする所へ白髪頭をふりたてながらお京が母屋から駈けつけてきて、「年寄にさからつちやいけないつていふのに。たゞはいはいと聴いてたらいゝぢやないか。こつちで尽してやつても先様でさう思はなけりや仕方あるまいよ。さァこつちさ来さつせ」さう云つて無理に袂(たもと)をひき押すやうにして連れて行つた。実をいふと隠居所へ届ける酒の量を減らしたのはお京であつた。彼女は世帯が苦しいばかりでなく紀代太の飲む量が近来とみに増してきた為だつた。もう七十をとうに越えた齢であるのに紀代太はますます酒に意地汚くなつて日に一升で足らない。村の老人連をあつめて昼酒をやり足りなくなると隣村の酒屋に使ひをやつて紀代吉の名で二升でも三升でもとりよせる。「どうせ紀代吉に家をつぶされるものなら、儂(わし)も一緒に飲みつぶしてやれ」さういふ舅の肚らしかつた。お京は隣村の酒屋に貸してくれる事を断り五升の酒なら三升に減らし隠居所へとどけるやうにした。若し隠居所から苦情を云つてくればお京自身出向いて行つて家政の苦しくなつてきたことを愬(うった)えるつもりだつた。ところが紀代太は裏をかいて直接伜(せがれ)にあつた。紀代吉の虚栄心をついた方が効果があがるからだ。案の定紀代吉はお京をしたゝかに叱りつけた。「よいよいになつておッ死ぬまで幾升でも飲ませろ」(「酒屋」 中山義秀)

ほうらく酒(さけ)

身代(しんだい)を酒(さけ)に飲(のミ)つぶしたる男、江戸(ゑど)へ出て、ほうらくを荷(にな)ひ売(うり)して渡世(とせい)を送(をく)り居(ゐ)たる折から、以前(いぜん)の酒友達(さけともだち)、是も家財(かざい)を飲(のミ)あげて、江戸へかせぎにくだりしが、日本橋(ばし)のつめにて行あひ、是ハ/\めづらしやと、互(たがひ)に飲(のミ)あひしむかしを語(かた)りあふ咄(はなし)の内より、彼(かの)ほうらく屋、ほうらくを三枚(まい)取て地(ぢ)に打つけ、微塵(ミぢん)になしていふやう、貴(き)様に酒をふるまハんと思へ共、折節(をりふし)売溜(うりだめ)の銭なし。此ほうらく一枚(まい)が拾弐文づゝなり。三枚(まい)にて三拾六文が酒をふるまふ心にて打破(わり)たりと(五ウ)いへバ扨/\(さてさて)昔(むかし)わすれぬ心ざし、千万忝(かたじけな)しといふより早(はや)く、脇差(わきざし)をするりとぬきてふりまハし、酔狂(ゑひぐるひ)の心じやといふた。(「軽口浮瓢単 ほうらく酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

名和角之丞

19東国の住人名和(なわ)角之丞とて武勇(ふよう)の者(もの)、小鷹狩(たかかり)に出て、竹筒(さゝえ)の酒に酔(えひ)つゝ、木のもとにふせりて、日暮にかへりけり。主人(しゆじん)より、えさるゝに酔(ゑひ)ふしてまいらず。例(れい)の給酔(たべえひ)かなといへど、流石(さすが)に武勇(ぶよう)のものなれハ、あたら男の瑕(きず)かなとて、よミ人しらす哥を書てをくる、 大酒をのむハ浮世のすたりもの いふもいハれすくさりなハかな 角之丞、これは下戸(げこ)のりけるわざにやとて、返しをかきて立たり、 上ゝの上の字(し)つきし上戸をハ 下ゝの下の字の下戸かそねミて とよみけれハ、くさりなハにハあらで、いはれたる名和殿かなと、人みな興じけり。(「咄本体系 狂歌咄」 武藤禎夫・岡雅彦編)

大蛇、猩々

一五伊弉諾(いざなぎ)、一六伊弉冊(いざなみ)の尊(みこと)の一七むすめ、出雲国(いずものくに)の一八大蛇(おろち)におぢてなき給ふをば、一九杵築(きづき)の宮(みや)は、酒七船(ふね)をのませて、ゑ(酔)はせてこそ、ころしたまひて侍(はべ)りけれ。其(その)蛇(くちなは)をやき給ふ煙(けぶり)、八色(やいろ)にてのぼりければ、それよりこそ、二一八雲たつとは歌にもよみはじむるとぞうけ給はりし。二二村雲(むらくも)と云(いふ)剣(つるぎ)も、蛇(かの[くちなは])の尾に有(あり)けるとこそ、二三日本紀(にほんぎ)にも申すなれ。これならず、二四大海(たいかい)のほとりの猩々(しやうじやう)は、酒にふけりて血をしぼられ、蒼海(さうかい)の底なる二六犀(さい)ゑひて角(つの)きられき。畜生なを(ほ)し、たぶらかされ、いはんや人倫におゐ(い)てをや。

注 一五 記紀神話で国生みをした男神。伊弉冉尊とともに天の橋立に立ち、天の瓊矛(ぬぼこ)で海水をかきまわして磤馭盧島(おのころじま)を作り、そこへ天降って女神伊弉冉尊と結婚し、天照大神・月読命・素戔嗚尊を産んだ。以下の大蛇退治の神話は古事記・上、日本書紀・神代上に詳述されている。 一六 記紀神話で国生みをした女神。 一七 日本書紀によると大蛇の犠牲に予定されたむすめは奇稲田姫(くしいなだひめ)。この姫は国神脚摩乳(あしなずち)と手摩乳(てなずち)の間に生まれたむすめ。宝物集が伊弉諾、伊弉冉二神のむすめとするのは誤り。 一八 頭と尾が八つある八岐大蛇(やまたのおろち)をさす。 一九 島根県簸川(ひかわ)郡大社町杵築にある出雲大社。祭神は大国主命を主神として天之御中主命・高皇産霊命など五神を祀る。ただしここは八岐大蛇を退治した素戔嗚尊をさすと思われる。素戔嗚尊は大蛇退治後出雲の須賀というところに宮を作った。その宮を杵築の宮と混同したか。 二一 古事記・上によると「八雲立つ出雲八重垣妻籠みに八重垣作るその八重垣を」という歌を詠んだ。日本書紀には「或に云はく」として注としてこの歌を伝える。「八雲立つ」は地名出雲にかかる枕詞。ただし大蛇を焼いた煙が八色に立ちのぼったからというのは宝物集の新説。 二二 日本書紀・神代上に、「一書に云はく」として大蛇の尾から出現した剣は、はじめ、「天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)」と称したが、後に日本武皇子が「草雉剣(くさなぎのつるぎ)」と改名したという。 二三 日本書紀を指す。- 二四 曽我物語四に「それ、大海のほとりの猩々は、酒に著して、血をしぼられ蒼海の底の犀は、酒をこのみて、角をきらるゝ也」とあるのは宝物集に拠ったか。 二五 猩々は想像上の動物。猿の類で、声は小児の声に似、人語を解し、酒を好むという。 二六 犀の角は薬品として珍重された。(「宝物集」 小泉弘・山田昭全・小島孝之・木下資一校注)

古報帖縮図 報帖、京阪にて「ちらし」、江戸にて「ひきふだ」と云ふ。

げんきん 御めしるし 山加 酒酢醤油直段附 鍛冶橋御門前南角 小嶋屋嘉兵衛

新諸白壱升に付

一 大坂上酒 代 四拾弐文

一 西宮上酒 同 五拾弐文

一 西宮極上酒 同 六拾四文

一 伊丹上酒 同 七拾文

一 伊丹極上酒 同 八拾文

一 山路木綿屋 同 九拾文

一 極上味醂酒 同 百文

古酒一升に付

一 大阪上酒 代 六拾四文

一 西宮上酒 同 七拾弐文

一 伊丹西宮上酒 同 八拾文

一 池田極上酒 同 百文

一 大極上酒 同 百拾六文

一 大極上々酒 同 百参拾弐文

一 焼酎 あり-(「近世風俗志」 喜田川守貞)

八重ちゃん

以前よく行った新宿の屋台店の主人八重ちゃんという女性が、屋台店が禁止になって以後、自分の住居で、屋台店時分によく来た客数人を限って、こっそり飲ませていた。-

そういう八重ちゃんのところだが、のちに太宰は私には関係なく彼女の家へ出かけている。昭和十九年四月二十日付で、次のようなハガキを私に寄越している。「(前略)十四日に中村地平の帰郷の送別会に出て、かぜをひいて大熱を発し、きのうまで寝ていましたが、きょうは天気がいいので、起きて床をあげてしまいました。十四日には二次会を八重チャンところへ押しかけて行き、のませてもらいました。井伏、上林、木山、という顔ぶれです。私はかぜけでしたので、多くを語らず、諸卿の文学論に耳を傾けていましたが、上林氏は大いに酔い、しきりに金切り声をあげるので、ついに八重チャンのヒンシュクするところとなり、みんな追い出されました。八重チャンは私だけに小さい声で、『今度小田さんとふたりきりでいらっしゃいね、月曜日がいいわ。嫌月曜日でなくてもいいわ』と言っていましたが、私は大熱を発し、とうとう月曜はダメになりました(中村の送別会に私が出席していないのは、私も家族疎開の準備のために帰郷していたからである)だが太宰はその後も彼女のところへはたまには行っていたらしい。その年の十一月十一日付の手紙(そのときは家族の疎開につづいて、私自身も疎開していた)に、次のような一節がある。「新宿の八重ちゃんの所へ、井伏さんがこないだ置き忘れた腕時計を取りに、ちょっと行ってきました。昼見ると少しコワイ感じの人ですね」(「回想の文士たち」 小田嶽夫)

現金払い

銀座の店の勘定は、社用のツケがおおいから、現金払いをする客はすくなくて、川上さんのように几帳面に、その場で現金を支払うのはめずらしかった。菊村到さんと画家の濱野彰親さんとは、よく三人で酒場をまわる仲間だったが、勘定だけはきっちり三等分にした。三人がひたいを寄せあって、勘定書の計算をしているのは、見栄っぱりのおおい銀座の客のなかでは、むしろほほえましかった。現金の支払いが済むと、川上さんはリングの上のボクサーのごとく、勝ち誇ったような顔で周囲を見まわし、誰にともなく頷いてみせた。もっとも川上さんからすると、連れの濱野さんは勘定が高かったときには、ライオンのような顔になり、安かったときには山羊のようになる、といっていた。菊村さんは値段に拘わらず、いつも腑に落ちない顔つきをしていた。(「文壇うたかた物語」 大村彦次郎)

ちびちび

[副]飲酒など少しずつするさま。「ちびりちびり」とも言う。(江戸)◇『春泥』みぞれ・一(1928年)<久保田万太郎>「一人で金平さんがチビ/\やつてゐるぢやアござんせんか」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

夏の夜は 酒の澱(おり)にもさも似たり 飲みにくうして 香(か)こそ悪けれ [醒酔笑・八/新撰狂歌集・上・夏/古今夷曲集・八・雑上]

澱=かす。おどみ。 飲み=蚤のいい掛け。 香=蚊のいい掛け。

『新撰』『古今夷曲集』には「この酒は夏の仮寝の床なれやかはうるさくてのみにくきなり」の形で出ている。これを(安楽庵)策伝が改作したものらしい。-(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

酔客

高座の落語家を困らせるのが、うるさくヤジを飛ばす酔客です。ほろ酔い機嫌ならまだ我慢できますが、もうベロンベロン。大声でヤジるもんだから、周りの客にも迷惑千万。ある時、鈴々舎馬風三なんか、あんまりヤジって騒ぐ客がいたので、たまりかねて高座から「ヤイ!この野郎、そこの客!」ときました。大声で客に向かって怒鳴りつけたもんだから、その客も顔面蒼白。「いつ静かになるかと待っていたんだ!表へでろい。木戸銭をけえしてやるから、もう二度と寄席なんぞにくるんじゃねえぞ!」この馬風さんのタンカを聞いて、その客はブルブルとふるえだし、そそくさと帰っていってしまったことがありました。落語家もそれぞれ酔っ払い対処法を持っています。(「蜀山人狂歌ばなし」 春風亭栄枝)

父の酒と食事

一般に雑誌などで紹介された店を食べ歩くという風潮がある。いわゆるグルメ・ブームなるものだ。そうしたなかで良い店とは、一見の客と常連を区別しない店ということになるだろう。はじめて行っても最高の料理と最高の持てなしを受ける店だ。それはそれで立派なことなのだが、父(山口瞳)は、こうした考えに与しなかった。店の主人が不愉快そうな苦虫をかみつぶしたようなかおをしている店を好んだ。なぜならば、そこに主人の考え方を見て取ったからだった。はじめての客をどうやってもてなしていいかわからない。最高のものを出したいのだが、何を好むのかわからない。だから必然的に難しい顔になってしまう。-

食べ歩きというのを食通とするならば、父はまったく逆だった。父が愛したのは十年、二十年の付き合いができる店だった。(「父の酒と食事」 山口正介)

蚊の声や酒うる舟に付(つい)て来る

宋屋(そうおく)(一六八八~一七六六) 『瓢箪集(ひようたんしゆう)』(1769)

「伏見夜舟」と前書。明け方、大阪に着く淀川下りの三十石船には、途中、酒を小売りする舟などが出没する。夏の闇夜を「声」で表現。季語は「蚊」で夏。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

農間渡世(のうかんとせい)

江戸時代の農民が農業の合間に商売をすることがあった。これを作間稼、作間商、農間稼、農間商などといっている。農業の間の労働ということで商売も限定されるが、結構盛んに行われた。-

下稲吉(現・小美玉市) 文政十一年(一八二八・豊崎家文書)家数七一、人数三二七、農間渡世一四、内 居酒屋四、髪結一、その他九

生子村(現・坂東市) 天保九年(一八三八)「農間渡世書上帳 家数一五二、人数七九五、 同十二年 職業別軒数 居酒屋七、豆腐油揚げ屋三、呉服小間物屋二、真木材木屋一、濁酒屋一

小文間村(現・取手市) 天保十四年(一八四三)「農間商ひ渡世之もの書上帳」内数二一八、農業一統のもの一八六、農間渡世のもの三二、のべ軒数では、質屋七、酢・醤油・石油七、餅菓子六、麪(めん)類六、荒物四、酒造三、豆腐二

以上が県内(茨城県)の農間渡世の、ほんの僅かな例であるがあげてみた。どちらかというと、農業に余裕のあるものが、この農間渡世ができたのではなかろうかと、私は考える。毎日の仕事に齷齪しながらは無理なことである。居酒屋が多いのは、酒を仕入れておき、酒の肴を準備しておけばよかったのであろう。(「ふるさとの文化3号」 財団法人茨城県郷土文化顕彰会)

呈篤實先生(篤實先生ニ呈ス) 武朝保(ブチヨウホウ)

誤生日本国 誤ッテ 日本国ニ生マレ

定悔難延髭 定(さだ)メテ 髭(ひげ)ヲ延(のば)シ難キヲ悔マン

独楽交水酒 独リ楽シム 水ヲ交ゼシ酒

互和如屁詩 互イニ和ス 屁ノ如キ詩

顔回其儘暮 顔回 其ノ儘(まま)ノ暮(くら)シ

風神生写姿 風神 生写(いきうつ)シノ姿

米櫃毎叩底 米櫃(こめびつ) 毎(つね)ニ底ヲ叩イテ

猶能殖年児 猶(な)オ能(よ)ク 年児(としご)を殖(ふ)ヤス

もし貴君の友人に詩人がいたら、その生活や風貌が実にこの詩中の篤実先生によく似ていることに一驚されたことだろう。結句について念のためにいう。詩人は心の柔らかい純情な人なのである。(「日本詩歌歳時記」 実川栄次郎)

頭に酒のくる句

酒さめて 虫の羽焦がす紙燭かな 恒丸 題叢(夏)

酒好(ず)きの 頬なほたれる暑さかな 太祇 新選(夏)

酒断(た)って 寝起きすゞしや夏(げ)百日 作者不知 新類題(夏)

酒煮るや 杉の若葉のけぶる門 久風 類題・題叢(夏)

酒の香も しらんで散らん合歓の花 金堤 題叢(夏)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)

揮毫旅行

負債を返却するために、何度も揮毫旅行に出た。四十歳をすぎて、牧水は悲しき揮毫屋となった。もはや新作の歌を書く力はなかった。九州への揮毫旅行は五十一日間になった。「九州旅行は要するに大酒ぐらいのわたしとして最後であった。とにかく思いきり飲んで来た。五十一日の間、殆ど高低なく毎日飲み続け、朝三四合、昼四五合、夜一升以上というところであった。而してこの間、揮毫をしながら大きな器で傾けつつあるのである。また、別に宴会なるものがあった。一日平均二升五合に見つもり、この旅に一人して約一石三斗を飲んできた、と数字に示されたときは、流石(さすが)に私も物が言えなかった」(「九州巡りの追憶」)(「文人暴食」 嵐山光三郎)

第十一 一休山居し給ふ時にごり酒の問答の事

一休和尚山居しておハしませし時、したしく御出入申人御見まひ申ける。折ふしにごり酒をまいりける所へ行かゝりけれは、 山居して心すますと聞つるに にごり酒をハいかてのむらん(一五オ) 和尚其まゝ、 山居してのむへき物ハにごり酒 とても浮世にすむ(澄と住をかける)身てもなし とあそばしける。(「咄本体系 一休関東咄」 武藤禎夫・岡雅彦編)

住み荒らす上戸(じようご)の窓の板庇(いたびさし)酒盛(さかもり)がちに降る時雨かな [醒酔笑・五]

酒盛=逆漏りを掛ける。

酒を飲んでばかりでいる上戸が住み荒らした家の板庇は、逆漏りする癖がついているので時雨が逆流して漏って家の中に振りこむとの意。 (「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

しょうぶざけ【菖蒲酒】

菖蒲の根は芳香があり、この根を刻んで浸した酒が菖蒲酒で、五月五日の節供に邪気をはらうために用いられる。「春の鐘」で鳴海は刻んだ根を李朝刷毛目の徳久利にいれて酒を燗し、ほんのり菖蒲のかおりが漂うのを端午の節句の夕食に飲むのが習わしだった。別居して帰ってこない父親を帰宅させるために娘は「しょうぶざけをのみに帰っていらっしゃい」と手紙を書き、鳴海は帰ってくる。(今)(「立原正秋食通事典」 立原正秋文学研究会編著)

先住民と酒の関係

ところで、はたして、「火の水神話」はどの程度真実をついているのであろうか。『アメリカにおける飲酒』の著者たちはおおむね否定的だし、『ファイア・ウォーター神話』の著者は、アルコール依存という意味で先住民に特異性を見いだすことはできないが、逆に、彼らのあいだでそれがまれであるという「逆神話」も成り立たないとする(リーランド。一二三)。また、たとえば、山岳のアパッチ族やホビ族では肝硬変による死亡率が全米平均より高いのに対し、ナヴァホ族は低い(ウェスタマイヤ、三五)といったように部族間の差違に注目し、先住民を包括的にとらえる危険性を指摘する論者もいる。かと思えば、妊娠中の母親の飲酒による胎児性アルコール症候群(Fetal

Alchol Syndrome)の割合が、先住民の中で一〇%から二五%、部族によっては四〇%に達するとの報告もあり(デイヴィス、七)、はっきりしたことは分からないものの、先住民と酒の関係はけっして浅くはないようだ。(「酔いどれアメリカ文学-アルコール文学文化論-」 著者森岡裕一他4名)

梅酒(うめしゆ) 高村光太郎(たかむらこうたろう)

死んだ智恵子(ちゑこ)が造っておいた瓶の梅酒は

十年の重みにどんより澱(よど)んで光を葆(つつ)み、

いま琥珀(こはく)の杯に凝って玉のやうだ。

ひとりで早春の夜ふけの寒いとき、

これをあがつてくださいと、

おのれの死後に遺(のこ)していつた人を思ふ。

おのれのあたまの壊(こは)れる不安に脅(おど)かされ、

もうぢき駄目になると思ふ悲に

智恵子は身のまはりの始末をした。

七年の狂気は死んで終つた。

厨(くりや)に見つけたこの梅酒の芳(かを)りある甘さを

私はしづかにしづかに味はふ。

狂瀾怒濤(きようらんどとう)の世界の叫も

この一瞬を犯しがたい。

あはれな一個の生命を正視する時、

世界はただこれを遠巻にする。

夜風も絶えた。(「酒の詩集」 富士正晴編著)

右利きの打者だが左利きの大酒飲み

ジョン・ラードナーはある野球選手を、右利きの打者だが左利きの大酒飲みだと描写した。「彼はどちらの手でもグラスを持ち上げることができる」。アルコール中毒のもっとも偉大な野球選手のベイブ・ルースは早死にした。葬式は暑い日に執り行われ、延々と続いた。その後、外を歩きながらあるヤンキースの選手が言った、「おお神よ、私は右手を冷たいビールに捧げよう」と、もう一人が言った、「ベーブもそうするだろう」(「アルコールと作家たち」 ドナルド・W・グッドウィン)

四字熟語

一觴一詠(いっしょういちえい)

晋の王義之「蘭亭集序」・・・亦足以暢叙幽情。詩をよんだりお酒を飲んだりする歓楽の情景のありさま。亦一咏一觴ともいう。一杯の酒をのみ、一首の詩を詠ずる。

飲醇自酔(いんじゅんじすい)

うま酒を飲んで自ら酔っぱらってしまう(人)。

転人の高悦をうかがってすっかり感服(安心)してしまう(人)。

酒酣耳熟(じゅかんじじゅく)

酒を十分飲んで上気し耳まで赤くしているさま。酒後の快適なさま(清酒・月の桂のホームページに、この外にも沢山ありました。)

一八一 天蓼酒

一、木天蓼(またゝび) 一斤、麁皮(あらかわ)を去り、細(こまか)に刻(きざ)み生絹(きいと)の袋に入れ、好(よき)酒三斗の中へ漬る。春夏は一七日、秋冬は二七日、毎日昼と夜とかんをして一盃つゝ飲む、風気を治する事、立ちところに奇効あり。老幼は臨時加減す、常腹には一度、(「食菜録」 徳川斉昭 石島績編著)

戦争と喧嘩

とはいうものの、昔の西部の酒場に相当数のヴァイオレントな死があったことは事実である。男たちが多くのサルーンの中で死んだのは、第一にかれらが愚かにも、銃を持った時どう振舞えばよいかを心得ぬまま、当時の風習にしたがって、「蹴爪を立てて」-つまり武装して-そこへ近づいたからであり、第二に、サルーンとは酒に酔うところ-酔って人間が喧嘩をするところであり、第三に、サルーンは賭博をし、悪い女に会い、そしてポーカー、女、その他について、この順位で喧嘩口論の起る場所だったからである。ポーカーとアルコールの組み合わせは、他の原因を全部合わせたよりも多くの死の原因となった。それに加えて、射ち合いやナイフによる争いの原因のなかに、それをやった者の大部分が、西部に移住したもののなかでは最も不穏で、向う見ずで、自暴自棄になっている南北戦争の復員者だった、という事実があげられる。ブル・ラン(ヴァージニアでの激戦)やゲティスバーグの戦闘が、酒を浴びる程飲んだ元北軍と元南軍の男たちの間で、西部の酒場に舞台を変えて、繰り返し繰り返し戦われた。サルーンは、いずれにしろ両者が鉢あわせする可能性のもっとも高い場所であった。(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳)

我曽て終日食わず

麦麯之英 米泉の精 作合して酒となし 孕合(ようごう)して霊を生む 孕和するは何ぞや濁醪(だくろう)一樽 霜天雪夜寒を変じて温となす 霊を生む者は何ぞや 清醑「右:酉、左上:正、左下:月」一酌離人遷客 憂を転じて楽となす 之を口舌の内にいるれば 淳々泄々(えいえい)として醍醐の沆瀣(かい)たり 之を心胸にそそげば 熙々(きき)融々として膏沢(こうたく)たる和風なり 百慮斉(ひと)しくやむは汝の徳なり 万緑皆空となるは汝の徳なり 我曽(かつ)て終日食わず終日寝ねず 以て無益のことを思う ただ飲むにしかず(「日本の酒」 住江金之) 白楽天です。

酒屋の初見

現在のところ「酒屋」という文字の初見とされているのは、『万葉集』巻一六の「能登国歌(のとのくにぶり)」の一首に出てくる、「(1)梯立(はしだて)の熊来(くまき)酒屋に」という句である。この歌は、酒屋で働いている者に同情する内容になっているが、熊来酒屋(熊来とは現在の石川県鹿島郡中島町熊木)というのがどのような形態の酒屋であったのかは分からない。また、『日本書紀』巻一五(七二〇年完成)の、「室寿歌(むろほぎのうた)」の中で、「旨酒 餌香(えか)の市に 直(あたい)以て買はぬ」とあるのが、わが国の酒類取引の初見とされている。餌香の市に出された酒は、あまりに旨い酒のために値段がつけられなかったという意味だが、どこで造り、だれが売っていたのかは不明である。

注(1)「万葉集」一六、民謡の中の一首で、「梯立の 熊来酒屋に 真罵(まぬ)らる奴(やっこ)わし 誘ひ立て 率(い)て来なましを 真罵らる奴わし」酒屋の手伝いをしていた下僕のような者が、「熊来酒屋でいつも(時間に)間に合わないため怒鳴られている奴(あいつ)を、いっそのこと連れて来てやればよかった、かわいそうな奴よ」と、同僚に同情する内容になっている。(「日本酒 百味百題」 小泉武夫監修)

酒は賢者(けんじや)をして賢(けん)を益(ま)さしむることは無(な)かるべきも、愚人(ぐじん)をして愚(ぐ)を益さしむるに足るものなり。

*幸田露伴『酒』(大正六年)(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)

一 初ケ条 奉伺候通(うかがいたてまつりそうろうとおり)、十分一役米 被召上候儀(めしあげられそうろうぎ)、去ル戌年(享和2年) 一過之義(単年度の政策)に御座候哉(ござそうろうや)、年々被召上候哉、然(しかる)時は(毎年徴収する政策である時は)前文に申上候通、役銀取立来候上に候得ば(従来役銀を取立ていたので)、二重の役に相成

酒造人共(ども)相泥可申(あいなずみもうすべく)、若又(もしまた)酒価を相増候はゞ(酒の値段を上げれば)酒造人共之泥は相解可申歟(あいわかりもうすべきか)、左にて領民の煩に可相成(あいなるべく)、然(しか)らばおのづから取立来候役銀

免除可仕本意(従来の役銀を免除するのが本筋)に御座候処、少分に御座候得共、領民世話之一助にも成来候(なりきたりそうろう)役銀を若闕(もし欠き)候ては、弾正大弼(上杉)世話之一助をも相欠候にも相准申候。尤一両三年之義に御座候はゞ、何共御願がましき儀可申上儀には無御座候得共、若々永(ながく)被召上候義に御座候時は、無勿体奉恐入義(もったいなくおそれいりたてまつるぎ)に御座候得共、無是非(ぜひなく)奉願筋も可有御座候歟、乍去(さりながら)有難(ありがたき)御趣意に奉対(たいしたてまつり)、差付て奉願候儀

猶恐多奉存(なおおそれおおくぞんじたてまつり)候に付、此旨を奉伺候。(「一話一言」 太田蜀山人) 享和二年1802十分の一役米が布告された際に米沢上杉家から出された伺書だそうです。こうした酒屋の意を体した陳情が多数出たのでしょう、翌年には廃止されたそうです。酒好きの蜀山人の書き残しそうな話です。

さけかす【酒粕】 かすぃぜー/つめがす/とめ/よかんべ

酒粕に大根、菜っ葉などを混ぜて鰯と煮たもの どぶずけ/どぼずけ

(日本方言大辞典 小学館)

83.酒は不遜、強い酒は騒ぎ/酔う者が知恵を得ることはない(旧約、箴20:1)

飲酒は決して禁じられていないが、節度が求められる。それにしても「酔う者が知恵を得ることはない」とは辛らつである。 聖書(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

なまゑひ【生酔】(1)

①酒に酔ふ事。又は酔ふた人の事。

生酔も顔の赤いは怖くなし 青いは危険

生酔はぶつ殺されたやうに寝る 前後も知らず

生酔が来ると羽子板抱いて逃げ 正月の女子供

生酔を鬼かと思ふ女連れ 花見の場

生酔を可笑しい内に帰すなり 過ると乱暴する(「川柳大辞典」 大曲駒村)

覚恩尼

以上のことは山科言継(とくつぐ)の日記『言継卿記』によったのであるが、この日記は、のべつに酒を飲んだことを書いている。まことにあきれるばかりの上戸である。全巻これ酒飲み記録といってよいほど、交友の相手の飲みっぷり、耳目にふれた人物の飲みっぷりを記している。天文二十二(一五五四)年四月のときに後奈良天皇の妹宮、覚恩尼、すなわち大慈光院という比丘尼が、大いに酔っぱらって、小御所(こごしよ)において転倒してしまった。左の御手をことのほか打たれたいうので、言継は薬を持って参内してつけてあげたと記している。この女性の年齢は不明だが、なかなかたいした宮様である。このころは、女性の酒飲みも、別に珍しいことではなかった。この大慈光院のところへ、言継らが見舞いに行くと、また酒を給うたというくらい、よく酒でもてなしてくれているが、本人がよほど酒好きだったようである。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

卅二 祢覚(ねざめ)のちろり

藻塩(もしほ)たれつゝわぶとハなけでど、少(すこ)しゆへある津(つ)の国(くに)浪人(らうにん)に、その名(な)、須磨氏関弥(すまうぢせきや)と云(いふ)人有。酒好(□けすき)なりしが、ある夜(よ)無(む)二に咄(はな)す友(とも)来(きた)りしに、れいのねざけとて、ちろりといふ物(もの)にてたび/\酒(さけ)をあたゝめて出(いづ)るに、此友(とも)かる口なる人にて、亭主(ていしゆ)のおさかなにとて、とりあへず、 あハたゞしかよふちろりのなり音(おと)に いくよねざけをすまの関弥の(「初音草噺大鑑 祢覚のちろり」 武藤禎夫・岡雅彦編)

祇園会と御霊会

『立路(りゆうろ)随筆』に、京の人の隠語に古酒(こしゆ)を祇園会(ぎおんえ)、新酒(しんしゆ)を御霊会(ごりようえ)ということをしるし、その理由は、古酒だとよく廻(まわ)って体の上下全体が酔うが、新酒は頭にくるばかりで下半身に廻らない。それで、上京下京(かみぎようしもぎよう)全部をあげて賑(にぎ)わう祇園祭に古酒をたとえ、上京ばかり賑わって下京は静かな御霊祭に新酒をたとえたものだとある。祇園会も御霊会も、同じ八坂(やさか)神社の祭礼のことではないかと思われるだろうが、ここにいう御霊会は、鞍馬口(くらまぐち)の上御霊(かみごりよう)(出雲路(いずもじ)の御霊)のことである。『譬喩尽(たとえづくし)』に、「御霊祭で上ばかり」というシャレことばが載(の)っているから、このころはやっていたシャレだと思われる。(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

祇園会と御霊祭

石井、渡邉、大神

石井、渡邉、大神と、新興チェーンの基礎を築いた三人の足跡を見ると常に新しい市場を的確に発見し、開拓してきたことが分かる。石井は若者と女性というターゲットを、最初に発見した。そして後には、都心ではなく住宅地の近くに新しいマーケットが開けると考えて、八百八町を始めた。渡邉は、まさにこの路線に従って、まずはつぼ八の店舗を成功させ、そして和民という業態に行きついた。そして大神(モンテローザ)は、ターゲットをさらに女性に絞り込む一方で、早い時期から石井と同じように「ビジネスマンのライフスタイルが変わり、都心より家に近いところで飲む傾向が強まっている」(『日経流通新聞』一九九五年九月十九日)とみて、新業態に力を入れた。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

片岡市蔵

酔っぱらうと人間その本性があらわれるというけれど、洒落っ気と愛嬌があって、やさしくて、恥かしがりで、そのうえさびしがりというのこのひと(片岡市蔵)の一面がさらけだされた。伊藤喜朔が元気だった頃、裏方会の連中が船を出してお盆の灯籠流しと洒落こんだことがある。裏方ではないが、裏方にも愛された片岡市蔵がこれに参加した。船上で揚げる天麩羅で、ちびちびやっていたのだが天つゆに入れるおろしが足りない。市蔵がいったものである。「おろし金(がね)ありませんか、大根はここにあります」そのうちきこしめしてくると、さびしくなって、「家ィ帰りたい」を連発する。伊藤喜朔が言ったそうだ。「片市、泳いで帰れ」(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一)

漱石断片

漱石先生は下戸であつて、盃を舐めただけでも真赤になつた様である。ある夏の午後、先生の許に行つてゐると、急に辺りが暗くなつて、雷が鳴り出したが、私は生来の雷嫌ひで、嫌ひと云ふよりも怖いのであつた。どろどろと云ふ音を聞くと、腹が痛くなる。その時も閉口して前に屈み込んでゐると、漱石先生が気にして、そんなに怖いか、それでは麦酒でも飲めと云つてくれた。女中がお盆に麦酒を載せて持つて来たのを有り難く頂戴した。私の外にもだれかゐた様な気がするが、はつきりした事を覚えてゐない。その同席の者も私の麦酒を飲んだらしい。私は麦酒を飲んで少しは元気になつたが、前に屈み込んでゐるのは、おなかが変な為ばかりでなく、すつかりかぶさつて来た窓の外に昼の稲妻がぴかぴかするのを見るのがいやだつたので、成る丈顔は上げない様にしてゐた。その内に又コツプを充たさうと思つて、ふと目を上げたら、漱石先生が真赤な熱さうな顔をしてゐた。どうかした機みで一寸一ぱい飲んで見たのであらうと思ふ。先生のその時の思ひ遣りを有り難く思ふと同時に、その顔を思い出すと少々可笑しくもある。「我輩ハ猫デアル」の中の苦沙彌先生が味醂の盗み飲みをした時の顔はその様であつたらうと思はれた。(「漱石雑記帳」 内田百閒)

七月十五日

十五日晴、亮(りよう 西丸帯刀)、岩間(いはま 金平)、園部(源吉)、越(こし 宗太郎)三氏と、誓書を懐(ふところ)にし、又鳥八十楼に登りて、長藩の来(きた)るを待つ。須臾(しゆゆ)にして桂(小五郎)、松島(まつしま 剛三)、草場(又三)ら来る。杯盤(はいばん)の間、互ひに微酔(びすい)。亮が曰(いは)く、今日議する者偶然ならざれども、泥酔(でいすい)せば大事を議す可らず。議了(りよう)して以(もつ)て酔を取るべきなり。然るも杯盤の間、花妓(かぎ)の傍(かたはら)、以て大事を議す可らず、願(ねがはく)は別室に亮独(ひと)り桂、松島二先生の内、一君と共に議す可(べ)しと。是(ここ)において桂と亮と別室に対座す。-

亮(りよう)が曰(いは)く、諾(だ)く。期するに十九日を以てす。談成りて復席す。亮が曰く、談成れり。諸君請ふ賀せよ。諸君拍手起舞。亮が曰く、然らば其誓書に血印して以て先生に贈らん。亮小刀を採(と)り小指を刺して血印す。岩間、園部、越ら各小刀を採り、指を刺して血印、以てこれを桂、松島二氏に送り、各泥酔(でいすい)快(かい)を極め、日(ひ)没して各途(と)に上(のぼ)る。(「近世日本国民史 維新への胎動」 徳富蘇峰) 西丸帯刀(さいまるたてわき 水戸藩士)の手記に記された、万延元年(1860)に、長州が「成」を、水戸が「破」をそれぞれ分担するという成破の盟(丙辰丸の盟約)を交わす下交渉の一場面だそうです。

蚊(か)の酒(しゆ)ゑん

さる人、さて/\手まへのさしき(座敷)へハ、藪(やぶ)ぢか(近)なる(四ウ)ゆへか蚊(か)多(おほ)く、きやくらい(客来)のときなど、きのどくに存(ぞんず)るといへバ、老人の申さるゝハ、よい事(こと)をおしへましよ。さやうのときハ、さしきのかべに壱尺まハりほどに酒(さけ)をふきかけをけバ、座敷(ざしき)中の蚊(か)がとまり、外(ほか)へハ出(で)ませんとおしゑけれバ、あるとき、かのおしゑの通(とをり)にし、きやくかへ(帰)られて、その所を見れバ、蚊(か)ハうんかのごとくとまり居(ゐ)たるを、蚊(か)のいはく、此うへにおさへられたりや、つぶれましよ。(「軽口若夷 蚊の酒ゑん」 武藤禎夫・岡雅彦編)

十三 泪(なミだ)にぬるむ酒(さけ)の間(かん)

もろこしの劉伯倫(りうはくりん)ハ酒功賛(しゆこうさん)を作(つく)り、白楽天(はくらくてん)ハ酒徳頌(しゆとくのせう)をあらハしてこれを愛(あい)し友(とも)とせし。実(まこと)に、一舛(せう)ハ夢(ゆめ)のごとし、五合(がう)ハまぼろしのごとしとハ、上戸(ご)のはかなく醒(さむ)ることを嘆(なげき)たる言葉(ことば)なる(八ウ)(九オ挿絵)べし。こゝに可(べく)右衛門といふ人、うき世を酒にくらして楽(たの)しミしが、つゐに内損(ないそん)たのミすくなき末期(まつご)にのぞミ、惣領(そうれう)に遺言(ゆいこん)するやう、我(われ)此病(やまひ)にて死なんこと一生(せう)の本望(ほんもう)也。しかれば酒桶(さかおけ)を棺(くハん)にし、酒(さけ)の粕(かす)にてよく/\つめ、花(はな)水にハ手向(たむけ)てくれよ。魂(たましゐ)ハ酒をはなるゝことなし。汝(なんじ)、酒をのむときハわれに逢(あふ)とおもへ。又かねてよみをく辞世(ぞせい)あり。そのごとく葬(ほうふり)てくれよとて、かくなん。 われ死(しな)バ酒屋の蔵(くら)の桶(おけ)の下(した) 破(われ)てしづくのもりやせんもし これを最後(さいご)の詞(ことば)にて空樽(あきだる)とぞなりける。程(ほど)なく七〻日の追善(ついぜん)をいとなミ、人/\を呼(よび)あつめ、亡者(もうじや)の好(すき)なりとて、酒(さけ)をしゐ飲(のミ)けるが、俄(にハか)になミた(泪)ぐミしかバ、人〻ミて、愁嘆(しうたん)ハ御尤(ごもつとも)なれども、親仁(おやぢ)もお年のうへじやなどゝ云(いひ)いさめければ、亭主(ていしゆ)、いや別(べち)のことでハなげき(九ウ)ませぬ。親仁(おやぢ)末期(まちご)の遺言(ゆいごん)に、そちが酒をのむときハ我(われ)に逢(あふ)と思(おも)へ。おれが魂(たましゐ)ハ酒(さけ)じやといはれたが、御存(そんじ)のとをり親父(おやぢ)ハはつきりとした人で御座(ござつ)たが、何といたしたか、只今(たゝいま)たべた親仁(おやぢ)のかんが、どんなにおもへば、あの世(よ)のことが思ひやられてかなしう御座るとすゝりあげた。(「初音草噺大鑑 泪にぬるむ酒の燗」 武藤禎夫・岡雅彦編)

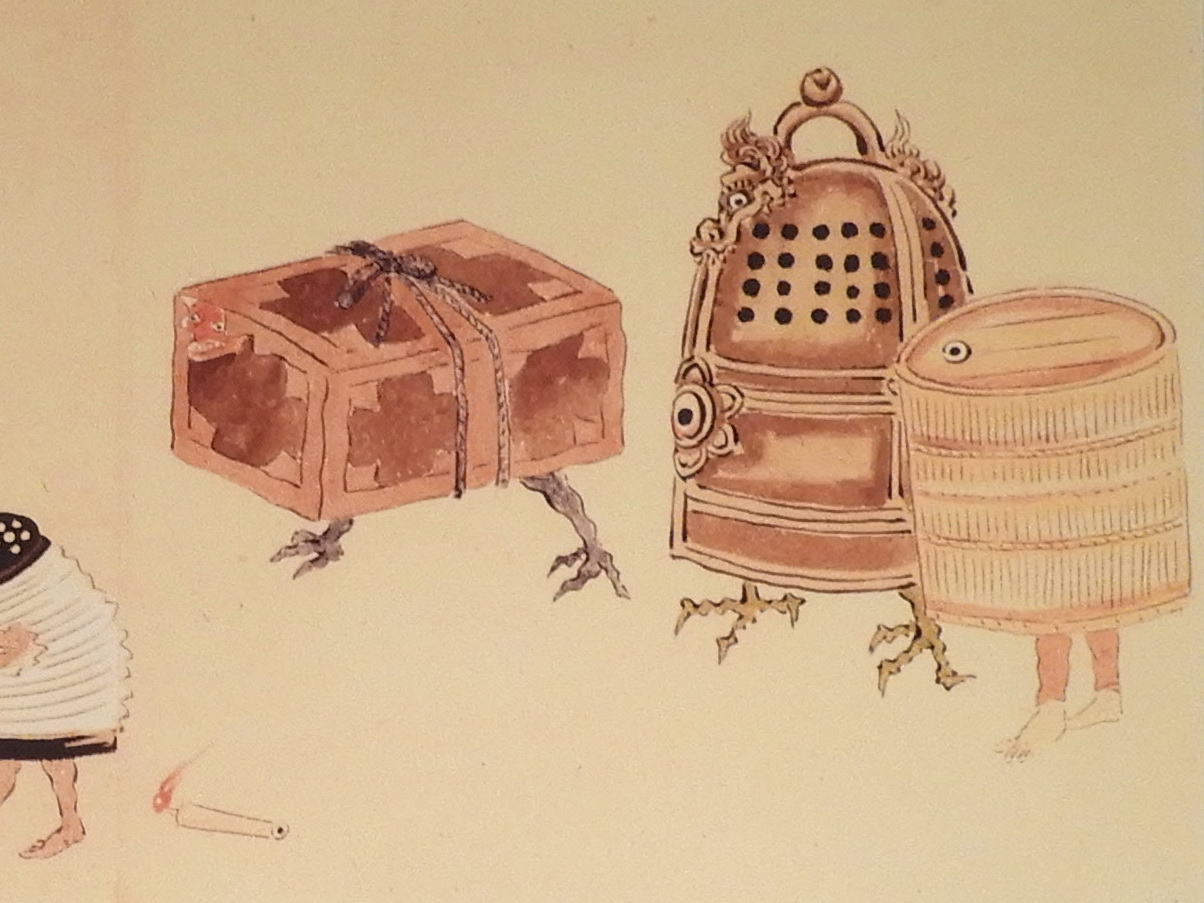

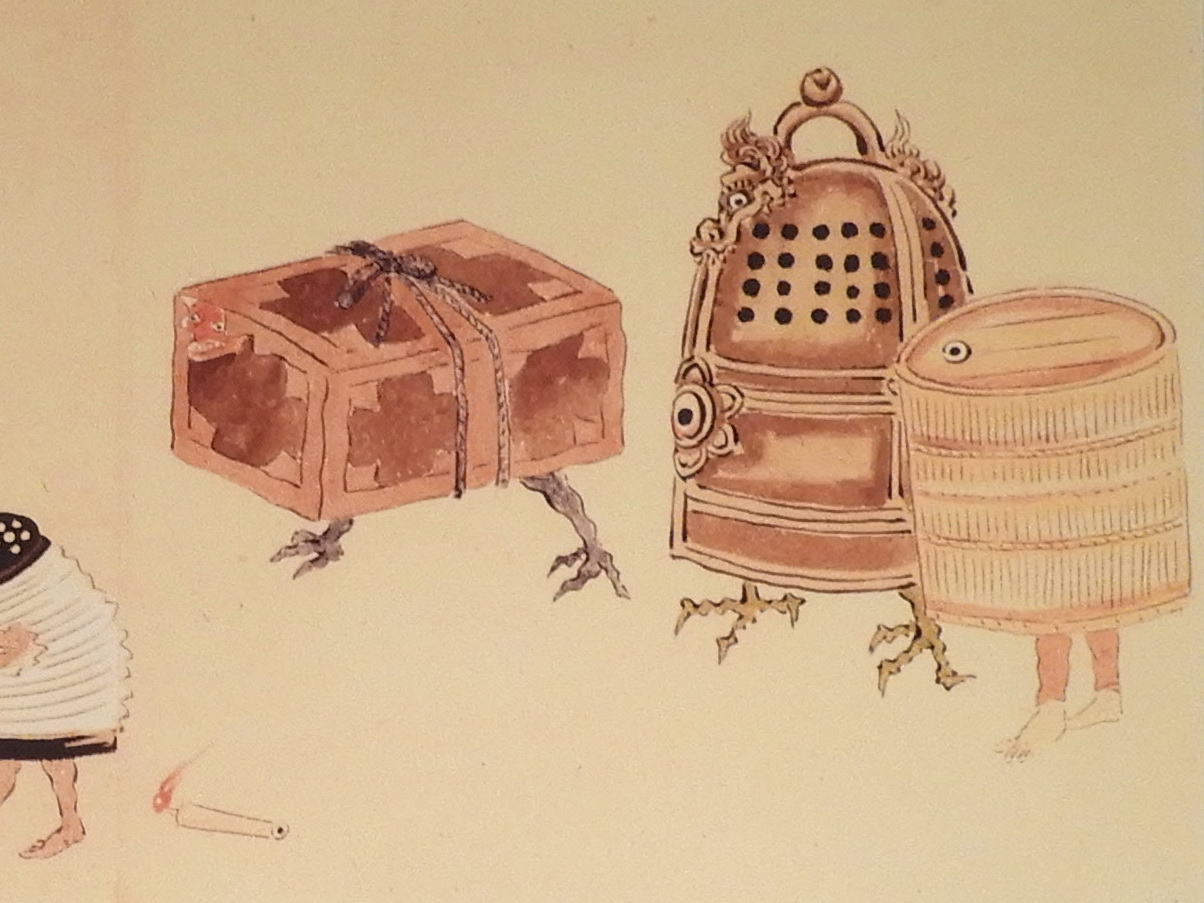

百鬼夜行之図

狩野乗信筆による百鬼夜行之図(ひゃっきやぎょうのず)です。鐘や小箱などと共に、菰樽も百鬼の一人?として描かれています。

酒にゑひて本心うせぬる

四迦葉仏(かせふぶつ)の時、一人の優婆塞(うばそく)、酒にゑひて本心うせぬるがゆへ(ゑ)に、人の妻をお(を)かしつ。ぬし、はらだちて五かこつ時、ころさずとあらがひぬ。このゆへ(ゑ)に、飲酒(おんじゆ)・六[邪淫(じやいん)]・殺生(せつしよう)・偸盗(ちうとう)・妄語(まうご)も五つの戒(いましめ)をやぶる也。こまやかに、七十律にこそ申(まうし)ためれ。このゆへ(ゑ)に、天親(てんしん)菩薩の俱舎論(くしやろん)には、 九遮中唯離レ酒(しやのなかにたださけをはなるるは) 為レ護二余律儀一(りつぎをまもらんがためなり) といひ、譬喩経には、 一〇仏説二身口意、三業之悪行一(ほとけのしんくいのさんごふのあくぎやうをときたまふ)、唯酒為二根本一(たださけこんぽんとなし)、不レ飲閉二悪道一(のまざればあくだうをとづと) とと(ゝ)き、梵網経(ぼんまうきやう)には、 一二若(もし)、仏子(ぶつし)、盃をとりて[一三人に]あたふれば、五百世のあい(ひ)だ、手なきものにむまれにき。いはんや、みづからの(飲)まんにおゐ(い)てをや。 とお(を)しへ、獄卒(ごくそつ)罪人を呵責(かしやく)しては、 一四於二仏所一生レ痴(ぶつしよにおいてちをしようじ)、壊二世出世事一(せっしゆつせのことをやぶり)、焼二解脱一如レ火(げだつをやくことひのごとしとは)、所謂酒一法(いはゆるさけのいつぽふなり) といへり。

注 五相手を責める。 九-「遮」は、それ自体は罪ではないが、他の戒律を守護できなくしてしまうのでこれを禁止するもの。遮罪ともいう。飲酒はこれに相当する。-(「宝物集」 小泉弘・山田昭全・小島孝之・木下資一校注)

汝が俗よ

十二 或僧一休の活機(くハつき)なることを聞きつたへて、いかほどなる道徳(だうとく)かあるとて、大徳寺へ行て尋けれバ、折ふし一休ハ門前の酒(サカ)(二十オ)屋が方に行、酒にたべよひ、前後もしらず臥給ふ処へ、小僧たずね来りて、たゞ今唐僧(たうそう)とかや見えし、大和尚一休ハと尋(たづ)ね給ふ。はや御帰寺(きじ)あれと引おこしけれバ、一休御目いまださめず、うか/\としておハせしに、酒屋(さかや)の亭(てい)出て、御酔眠(すいめん)御心よく侍りたるかと申けれバ、扨もよき気味(きミ)やとて、一首(しゆ)よミて亭主(ていしゆ)にとらせられけるハ、 こくらくをいつくのほとゝおもひしに 杉葉立たる又六か門 とあそバしけれバ、亭(てい)よろこびけるとなり。かゝる所へ小僧又来て、はやおかへりあれ、さきに申せし和尚(おしやう)の御待かねと申せバ、こたへす。又打かへし高鼾(たかいびき)かいてふんぞりかへ(二十ウ)りて寝(ね)たまひしかバ、小僧かへりて、何ほどおこしてもおきあがり給ハずと申せば、よし/\そのねいりて何とも思ひよらぬ時、ひきおこして一問(もん)かけたらバ、志(こころざし)いよ/\しれ侍るべしと、彼唐僧(たうそう)一休の臥(ふし)給ふ処へさしあしして行、まくらもとへどうど座(ざ)し、なに共いハず引づりおこして、目もいまだあき給ハぬに、一越声(いちこつじやう)をあげていはく、 西来意(せいらいい)の祖師(そし)の話(わ)に俗語(ぞくご)ありや と問(とい)給へバ、その息(いき)もつぎあへぬに、一休も大音(をん)にて、 汝が俗よ とこたへてつきこかしたまへハ、彼(かの)大禅師(だいぜんじ)も舌根(ぜつこん)をふるひて立れけるが、扨も活祖師(くわつそし)や、聞しには十倍(ばい)せり、汝が(二十一終オ)俗よとハ即時に出まじき答話なりと、感気(かんき)きもにめいじてかへり給ひけると也。(「咄本体系 一休はなし」 武藤禎夫・岡雅彦編)

ホット族

田辺茂一さんは、昼は紀伊國屋書店の社長として気むずかしかったが、夜ともなると酒場まわりの酔筆家の顔に変った。どこにいても駄洒落を連発し、そのあとひとりで哄笑した。あるとき、「銀座で飲んでいる客は、みんなホット族だッ」と叫んだ。あとから得意げに注釈して、曰く。「やっと銀座で飲めるようになって、ホッとした。」(「文壇うたかた物語」 大村彦次郎)

<学割>だよ

川上宗薫さんは流行作家になると、すぐに銀座の酒場通いをするようになったが、勘定の支払いがいつも気になってしようがない。「<学割>だよ」と断って、いつも飲むのだが、これが吉行さんや近藤啓太郎さんにすれば面白くない。自分たちが出世払いを条件に、永年かかってつくり上げた支払いの流儀である。それを流行作家がはなから<学割>といって飲むのは、少しひどいじゃありませんか、というのであった。銀座の一流バーともなると、値段が高いのは当たり前だから、ふつうのサラリーマン客では、身銭を切って飲むわけにはいかない。流行作家になって実入りのよくなった川上さんでも、何人かの客と連れ立っていくとなると、ベラ棒な勘定になる。それが気にかかるから、相伴した客の好みもきかず、席につくや、うわの空で、「ボーイさん、こちらビール!」などと、大声で口走ってしまう。ビールだからだといって、銀座ではそう安くなるわけでもないのだが、そんな恥ずかしい思いを、「酒中日記」ですなおに打ち明けている。(「文壇うたかた物語」 大村彦次郎)

たくのみ(宅飲み)

[名]自宅に集まって酒を飲むこと。「家飲み」とも言う。若者語。(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

芭蕉の無心

贈られるだけではない。芭蕉は自ら無心もしている。元禄元年二月十九日付の宗七(そうしち)宛の手紙には「から口壱升乞食申度(こつじきまうしたく)候。可レ被レ懸二芳慮一(ほうりよにかけらるべく)候。江戸・参川よりばんに二人来候而(きて)、明日奈良へ通候間、今夕(こんせき)宗無同道に而(て)、御出(いで)御語可レ被レ下(かたりくださるべく)候。壱人は宗無もちかづきにて御坐候」とある。二月十八日、芭蕉は父の三十三回忌追善法要のために帰郷し、翌十九日に宗波(そうは)と杜国(とこく)が来訪した。その接待のために宗七に酒を無心したのである。宗七は伊賀上野の酒造家で、芭蕉の旧友であった。その宗七に芭蕉が求めたのは辛口の酒である。芭蕉は辛口が好きだったのだろうか。宗波と杜国をもてなすためだから、彼らが辛口を好んでいたからかもしれない。芭蕉だってそれは好みだったのだろう。あるいは料理を考えて辛口にしたのだろうか。ちなみに芭蕉の門人たちはいったいに酒が好きだったようである。越人、其角、嵐雪、支考、惟然、野坡(やば)、北枝(ほくし)など、門人の多くが酒をたしなんでいる。なかでも越人と其角はいわゆる酒豪であった。越人に「飲み明かす上戸へ直(じき)に薺粥(なずながゆ)」、其角に「十五から酒を吞出(のみで)てけふの月」という句がある。(「食べる芭蕉」 北嶋廣敏)

山頭火虚像伝

晴元氏の差し出された「蛙堂ノート」は、A五判横罫ノートに毛筆でびっしりと実に丹念に種々のことが記録されていた。そして、そのうちの幾ページかが山頭火来飯にまつわる記述であった。その一節には、<…光陰は人を待たないで颯爽として行く。二十八日の朝、退院することが出来たのである。井泉水をはじめ各国の諸兄から翁へ神かけての御声援があつて、早くも全快の喜びを得たのである。翁は一路帰庵すると言うので、退院した日の正午十二時、飯田桜町駅発で錫杖をついて立たれた。瘠せたうしろ姿を見送った>この一文は、少なくとも山頭火が病院をひそかに脱けてコップ酒の勢いで帰庵したのではなかったことを証するものであろう。 饅頭笠のひとりで行く晴れてゐる 病状ようやく癒えて帰庵する山頭火を見送った蛙堂の吟句である。やはり便所草履とコップ酒による病院脱出の一件は、事実を捩じ曲げた興味本位の作り話のようだ。単なる虚構のドラマに過ぎなかったのである。もっとも、ひょっとしたら一度ぐらいは病院を脱けてコップ酒をひっかけた事実があったのかもしれない。そんな山頭火の話に尾ひれがついて、しだいに酒の山頭火にふさわしくこのような一幕の病院脱出劇が校正されていったとも考えられなくはなさそうだ。(「山頭火虚像伝」 木下信三)

朝日影ただに渡らす神崎の美酒のとこよに会へる今日かも 蕨真

あさましく酒をたうべて荒浜に泣き狂へども笑ふ人もなし③ 若山牧水

あしたより飲みつぐ酒をなほおかず灯ともして更に飲まむとぞする② 藤原東川

あしびきの山にかもしし酒ひびかふものかわが生の緒に⑧ 吉植庄亮

明日発たす応召兵に一杯(ひとつき)の酒つぎ終へて胸せまりけり⑥ 岡本かの子

頭重くゆふべの酒の醒めやらで傾城と二人朝桜見る① 正岡子規(「現代短歌分類辞典 新装版」 津端亨)

七 大上戸(じやうご)の咄し

去者嵯峨(さが)へ祭に行しが、夜にいれどもかへらす。親心許(こころもと)なくおもひ、友達ともを呼あつめていひけるは、伜(せがれ)今朝より、嵯峨の一門どもかたへまつりに行しに、今までかへらぬハ若気(わかげ)ゆへ、道にて喧𠵅(けんくわ)などして切こかされても居るやらん、大儀なから各(おの/\)我等と同道してたびたまへ、やうす見てまいらふといふ。いづれも聞て、尤なり、去座(いざ)同道いたすべしとて、続松(たいまつ)とぼし(十八オ)行けれバ、西生河原(さいしやうかハら)に仆臥(たふれふし)たる者あり。松明(たいまつ)振(ふり)上よく見れバむす子なり。大きに驚きゆり起し、或ハよびいけて見れと息(いき)もせず。親仁(おやじ)歎(なげ)き悲しミけれども甲斐(かい)もなし。友達とも、歎きハ理(こと)ハ

りなれとも、頓死と申こともみな/\定ることなり、もはやかへらぬ義じや、兎角(とかく)葬送(さうさう)のいとなみめされよといふ。親仁涙(なミた)をおさへ、万事能やうに各をたのむといふ。其時みな/\談合しけるハ、どうしても此西生河原(さいしやうかハら)で火葬(くハさう)にせずハなるまい、しからバ此死骸(しがい)を宿まで持てかへらうより、今夜爰(ここ)へ寺の御坊を呼よせ沐浴(もくよく)させ、すぐに爰のをんほ(隠坊)を頼、今宵火葬にせうといふ。(十八ウ)尤と同心して、寺へ人をはしらせけれバ、御坊はせ来り、髪(かミ)をそれ湯灌(ゆくハん)せよとて、手取足とり沐浴(もくよく)して、をんほを雇(やとひ)、火屋へすぐに死骸(しがい)を入、火をかけければ、其とき此死人火の中より踊(おとり)いで、是は付火か手過(あやまち)か、やれ火事よ/\と叫喚(おめきさけ)んで菟(かけ)出た。親仁をはじめ、みな/\肝(きも)をつぶし、宿へつれてかへつた。大上戸故殊外酒に酔て、さがより帰るとて西生河原(さいしやうかハら)に酔ふしたりしが、火をかけられて正念か付しとなり。天窓(あたま)をそられしほどに、本のことく髪をはやさんとしけれとも、火葬のとき悉(こと/\く)あたまハ焦(こげ)て、髪一筋もはへず。薬罐(やくハん)の尻のやうになりしまゝ、是非なく十徳(十九オ)を着る。(「噺物語 大上戸の咄し」 武藤禎夫・岡雅彦編)

茶(ちや)と酒(さけ)(6)

茶のいハく茶ハその四季にかゝハらず、又夜るひるをへだてず、立にもゐるにもこれをすてず、陸羽(りくう)ハ茶経(だきやう)を作(つく)り、(三十七オ)盧同ハ茶歌(だか)をのぶ、天下の名文(めいぶん)なり、水は恵山寺(けいさんし)の石泉(せきせん)の水、蘄州蘭渓石下(きんじうらんけいせきか)の水、建渓(けんけい)の水ハ又第一の風味(ふうみ)あり、茶は増坑金粟建安北苑義興顧諸(そうこうきんぞくけんあんほくゑんきけうこしよ)などの名苑(めいえん)を賞玩(しようぐハん)すといへバ、酒のいハく、天地の間に生れて名ある人ハみな酒を愛(あい)す、晋の七賢(けん)八達(たつ)、唐(たう)の六逸(りくいつ)八仙(せん)、漢家(かんか)にハ七十二人、金谷(きんこく)に二十四友(ゆう)、劉玄石(りうげんせき)が一千日、淳于髠(しゆんうひ)(ママ)(三十七ウ)が七八斗、欧陽州(おうやうしゆ)が酔翁(すいおう)、元次山(けんしさん)が漫郎(まんらう)、みな酒によつて名をほどこし、徳をいだく、されば楚国(そこく)の届太夫(くつだいぶ)ハ独り醒(さめ)たりとてながされ、宋朝(そうてう)の蘇太夫(そだいぶ)ハ酒をのまざるをもつて無能(むのう)のものといやしめらる、茶はこれいやしきもの也といふ。茶の云、わがてうに茶の名どころおほし、栂のおハ第一なれども、宇治(うぢ)の茶のミ声をにご(三十八オ)らず、数寄者(すきしや)此故に宇治茶をもつて第一とす、そのかみハ無上(むじやう)、別義(べちぎ)、極無(ごくむ)と名付し、近代(きんだい)にをよびて、初(はつ)白、むかし、もり、朝(あさ)日などさま/\の名苑(めいえん)の茶をきしりて、一盞(さん)を点(てん)じ服(ふく)すれば無明(むミやう)のねふりながくさめ、心火(しんくハ)の熱をしめして大あんらくの悟道地(ごだうぢ)にいたる、いかなる酒もをよぶべからずといふ。我立出ていハく、双方(さうハう)名をえしかた/"\(三十八ウ)なり、無量劫(むりやうこう)にも此ろんぎつくすへからず、酒ものミ茶ものむ、此二つ何れか勝劣(せうれつ)あらん、わがよむ歌を聞給へとて、 茶と酒と花ともみぢと月と雪 もちとだんごと何れまさらん といふおかしき哥をよみければ、茶と酒とを両方の手にもりて、くるゝをのむと(三十九オ)おもひしが、つにむせてさめたる目を、する/\おきあがりたれば、夢にやありけん、うつゝにや有けん、夢(つめ)うつゝをわかぬ胡蝶(こてふ)のたハふれを、筆にすさひて、はるごむまとするならし。(「ゑほうの春こま 茶と酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

盃へ 飛びこむ蚤(のみ)も 吞み仲間 つぶされもせず 押さへられもせず [寝ものがたり/楽郊紀聞・十一] 内山椿軒(太田蜀山人らの漢学の師。狂歌を好んで門人らに詠ませた。天明調教科の発祥といえる)の詠。『楽郊紀聞』は蜀山人の詠として第一句「盃に」、下句「押さへもされず潰されもせず」とする。

盃の中へ蚤が飛びこんだので、椿軒が戯れて詠んだ。『寝ものがたり』は「この哥を誤り伝へて、蜀山人太田直次郎なりといふもの多し。併しわが祖母の実家は(内山邸と)同町にて、幼年の頃、其家人常に行き来せられ、見もし聞きもせしとぞ語られたり。其辺に、原・伊丹・馬場・大草といへる屋敷並びて在りしを、人の笑ひたりなどと申されき」と追記がある。屋敷の名を続ければ、腹痛み糞(ばば)大臭(くさ)となる。また、右の歌の返歌として、当時人口に膾炙したのが、次の歌。

あたまからおさへられてはたまらないのみ逃げはせじ晩に来てさす

「これらは後に彼の直次郎などがよみしかも知れず」とし、蜀山人の作らしいといっている。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

橘家三蔵

あるとき、その大酒飲みなどと師匠からレッテルを貼られた三蔵さんのところに、飲めない生之助さんから電話がありました。「モシモシ…三ちゃん、三蔵さん?ウチに酒が少しあるから、飲みにきてくれないだろうか?」喜んだのは当たり前の三蔵さん。自宅の江戸川区から電車をいくつか乗り換え、また交通費をかけ、そのうえ駅前で手土産の果物を買い、はるばる多摩の奥までやって来ました。もちろん、生之助宅では大いに歓迎されたのですが…。四方山話(よもやまばなし)がはずむうちに、お酒が出てくるのを待ちに待った三蔵さんは「さー、それでは今日は、たんまりとご馳走になろう。お酒はどこにあるの?」といって、生唾を飲み込みました。すると生之助さんは、目の前にあるコップを指差しました。「これだよ。さっきも電話でいったとおり、少ししかないんだよ。ウチで料理に使った酒があまっちゃったよ。遠慮なくこれ飲んでちょうだい」確かに、コップには酒らしい液体が数センチはいっていました。この晩、三蔵さんは、生之助宅をあとにした帰路、駅前の居酒屋で、しこたま飲んで帰ったといいます。この三蔵さん、落語界では酒通としても有名ですが、健康を害して長らく病床にありましたが、治療の甲斐もなく平成九年二月に亡くなりました。この人、酒を飲むときの氷上が実にいい。本当にうまそうに飲むのです。(「蜀山人狂歌ばなし」 春風亭栄枝)

茶(ちや)と酒(さけ)(5)

(三十五ウ)茶のいはく猩々(しやう/"\)の酒に酔(ゑひ)てハ、みだりに人を笑(わら)ふがことく、我をあざけることこそやすからね、わが茶にも鳳凰団(ほうわうだん)、璧龍団(へきれうだん)といふ名茶(めいつや)あり、これを煎(せん)ずるにハ炭にて煎ずる、是ほうわうきりん(鳳凰麒麟)ハ鳥けだものゝつかさ也、名もなき水辺の鳥のしるべき処にあらず、茶のぐにハミな金銀珠玉(きん/"\しゆきよく)を(三十六オ)もつて作(つく)る、そのあたひ(価)いく千万貫(ぐハん)ともさだめがたし、茶をこのむものひさうして重宝(てうほう)とす。酒だうぐにハ何か値高(ねたか)きたからあるといふ。酒のいはく、わが酒のぐにハ、銀杯(きんはい)、金盃(きんはい)、薬玉舩(やくぎよくせん)、其外に蓬莱盞(ほうらいさん)、海仙螺(かいせんら)、無仙螺(ぶせんら)、匏子巵(ほうしし)、巻荷(けんか)、金蕉葉(きんせうえう)、玉蟾児(きよくせんじ)、これらはうつハものミな盃(さかづき)の名にして、もつとも重宝するところ也、(三十六ウ)春は桃李(たうり)の園(その)にあそび、花に座(ざ)して朧月(ろうげつ)をながめ、夏ハ竹葉(ちくよう)の酒をくミて、あつさをわすれ、秋は紅葉(こうよう)を林間(りんかん)にたきて酒をあたゝめ、冬(ふゆ)ハ雪間に盃(さかづき)をすゝめ、寒気(かんき)をふせぐ、ミなこれ酒の徳ならずやといふ。(「ゑほうの春こま 茶と酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

初めて酒を殺さないで飲んだ

日比谷映画劇場(いまはもう無い)の隣に大きなサントリーバーが出来て評判になっていた。柳原良平と二人でそのバーに出かけた。はじめはおそるおそるという感じでトリスのハイボール(Tハイと称していた)を飲んでいたが、これがすいすいと喉を通る。うまい。いい加減飲んでこれで終りにしようと思うと柳原のグラスに半分Tハイが残っている。仕方なしにお代わりをする。柳原のほうからすると、飲んだら山口のグラスが半分残っているという具合だったろう。そのうちに二人ともオダツという状態になってしまった。いくら何でももうおしまいに思って私の伝票を見ると、正の字が五ツ、Tハイの欄に書ききれなくて欄外に折れ曲がって続いている。Tハイを二十五杯飲んだわけだ。その後のことは正確な記憶がない。たぶん気が大きくなってしまったのだろう。帝国ホテルのバーで飲み直そうということになった。何だかわからないが帝国ホテルの地下の通路にいた。何だかわからないがボーイに追いかけられて逃げた。狭い通路や狭い階段があって、三階だか四階だかに逃げた。目の前に扉がある。そこは静かだった。私は音をたてないように扉を開いた。白い服を来た三十人ばかりの人が私を振り向いた。手に手に楽器を持っていた。私は演奏会場のオーケストラの最上階、ティンパニの背後に立っていたので有る。みんが「シィー」と言うから、私は忍び足でもって外へ出た。そのあとのことは知らない。私はその夜、初めて酒を殺さないで飲んだのである。(「この人生に乾杯!」 「酒なしには私の人生を語れない」 山口瞳)

かたつぶり酒の肴(さかな)に這(はは)せけり

其角(一六六一~一七〇七) 『いつを昔(むかし)』(1690)

「草庵薄酒(はくしゆ)の興 友五(いうご)に対す」と前書。「薄酒」は水っぽい味の薄い酒。友五は同じ江戸の蕉門俳人。何ももてなすものはないけでろ、かたつむりを酒の肴に這わせておいた。一杯やろう。季語は「かたつぶり」で夏。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

屁臭(屁臭(へくさ)イ) 寝惚先生

一夕飲燗曝 一夕(イツセキ) 燗曝(カンざまし)ヲ飲ム

便為腹張客 便(すなわ)チ腹(はら)張(はり)ノ客ト為(な)ル

不知透屁音 透屁(すかしつぺ)ノ音ヲ知ラズ

但有遺失跡 但(た)ダ 遺失(うんこ)の跡 有り

これに注は不用だろうが、やはり粉本(ふんぽん)たる唐詩を引いておかなければ、読者には不親切、寝惚先生の苦心に対しても失礼だろう。もちろんこれだけでも、十分楽しめるものではあるが。

鹿柴(ロクサイ) 裴迪(ハイテキ)

日夕見寒山 日夕(ニッセキ) 寒山ヲ見ル

便為独往客 便チ 独往ノ客ト為ル

不知松林事 松林ノ事ヲ知ラズ

但有「上:鹿、下:叚」跡 但(た)ダ「上:鹿、下:叚」(カンカ)ノ跡有リ(麏「上:鹿、下:叚」は白い鹿)

パロディー型狂詩の最高傑作の一つである。(「日本詩歌歳時記」 実川栄次郎) 寝惚先生は大田南畝です。

濁酒 峠茶屋とびろくなればあると云ふ 福岡 牟田半睡 昭和一六

どびろくの言はす言葉とさからはず 鳥取 矢代緋鳥 同

濁酒かくして吞んで酔ひけらし 越中 吉沢無外 昭和二七

どびろくや転耕とゞむ術もなく ブラジル 新津稚鴎 昭和三〇(「年尾選 ホトトギス雑詠選集 秋・冬の部」 高濱年尾選)

倉田百三「出家とその弟子」 酒

仲居、酒、肴、其他酒宴の道具を運ぶ。 善鸞 さあ 皆飲んだ、飲んだ。(遊女に盃をさす) 遊女 もう堪忍してくださいな。(略) 善鸞 (盃を持ちて)このなみなみとふくれるように盛りあがった黄金色の液体の芳醇なることはどうだろう。歓楽の精をとかし流したようだ。貧しい欠けた人の世の感じは、何処にも見えないような気がする(飲みほす)この盃を誰にやろう。-

唯円は信仰ひとすじの純情な若者。親鸞の子の善鸞によばれ、遊女屋であろう。善鸞は人妻との愛欲に溺れ苦しんでいた。善鸞はいう「世界をつくった仏があるなら罪を仏に帰したい」。かれは世界成立の基礎に疑いをもち、人生の不調和を歎く。父の親鸞にうとまれている善鸞の心情にふれ、唯円は親しみをよせる。史実で善鸞は教団内部の対立を背後であおり、親鸞に義絶される。善鸞の母は常陸稲田の武士の娘。親鸞の二度目の妻。-

父にうとまれている子が遊女屋でのむ酒。京都や奈良の寺院では昔、販売目的で酒造。河内長野の金剛寺で天野酒、奈良正暦寺の山樽、南部諸白などはその名残り。「夏には酒を煮させる」火入れ。パスツ-ルが低温殺菌法を発明する三百年前に、日本は同じ手法で独自の殺菌法を開発。灘の宮水など、日本は水がいいから酒がうまい。それなのにカンボジア派遣の自衛隊のPKO部隊は、輸入物のミネラルウオーターを持っていった。人間は無知で狡猾で鈍感。罪を感じたり悪業を自覚しない。法話や説教で改心しない。親鸞のいう悪人正機、倉田の念じたキリスト教的な良心の自由は通用しない。救いは芳醇な黄金色の液体。(「食卓の文化史」 秋元潔)

茶(ちや)と酒(さけ)(4)

茶のいハく、茶ハ神農(しんのう)の時よりはじまれり。魯(ろ)の周公(しうこう)、斉(せい)の晏嬰(あんえい)、漢の揚雄(やうゆう)、晋の劉琨(りうこん)、みな茶を愛して、これをもてあそぶ、それ天地の中に人をもつて第一とし、万物(はんぶつ)のつかさとせり、茶といふもじ(文字)ハ草木の間に人のあるかたちなり、酒といふ文字(もじ)ハ水辺(すいへん:さんずい)に酉(とり)の有かたちなれバ、人と鳥とそのくらゐおなじ(三十五オ)からんやといふ。酒のいハく、人に上中下のしなあり、草木のあひだにある人ハ位(くらゐ)たかき人ならんや、木こり草かりのたぐひなるべし、水辺(すいへん)の鳥をいやしむ事なかれ、唐(たう)の李杜(りと)といふ人ハ、天下に名をえしものなり、つねに水辺の鳥を愛して、後(のち)には開元(かいげん)の鳥となり、黄山谷(くハうさんこく)ハ白鴎を我にゝたりとうらやミたりと云(いふ)。(「ゑほうの春こま 茶と酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

哀悼の酒

歌集『路上』は、恋にやぶれた牧水が漂泊の旅に出たときの歌であり、まず山梨に飯田蛇笏(いいだだこつ)をたずね、そのあと小諸へむかった。小諸では歌人岩崎樫郎が勤めていた田村病院の二階に泊まり、信州の山々を廻り、酒を飲んで心を慰める日々であった。成就されなかった恋への追憶と、その追悼歌を(幸徳)秋水が処刑寸前に読んだということの衝撃があった。とすると『路上』は、恋歌の形をとった秋水への挽歌にも見えてくる。小枝子との別れに関しては、四十三年の『別離』で終っている。そう気がついて最初から読みなおすと、「静やかにさびしき我(われ)の天地(あめつち)に見えきたるとき涙さしぐむ」「死にがたしわれみづからのこの生命(いのち)食(は)み残(のこ)し居(を)りまだ死に難し」「ゆふぐれの雪降るまへのあたたかさ街のはづれの群衆(ぐんじゆ)の往来(ゆきき)」といった歌にも裏の意味がよみとれる。有名な「白玉の歯にしみとほる…」は、歌集『路上』に収録され、歌の前は「かたはらに秋ぐさの花かたるらくほろびしものはなつかしきかな」であり、うしろの歌は「あはれ見よまたもこころはくるしみをのがれむとして歌にあまゆる」である。白玉とは真珠の古名であり、また白色の玉でもあり、つまり数珠である。「白玉の歯にしみとほる…」歌は、悠々と酒を飲んでいる状態ではなく、むしろまったく逆に、悶々と断腸の思いで飲む哀悼の酒ではないだろうか。(「文人暴食」 嵐山光三郎)

じざけ【地酒】

その土地でつくる酒。現在日本酒の銘柄数は、四千数百に達するといわれている。-

立原は辛口の酒を好んだ。旅にでると、その土地の酒を飲むのが愛酒家の常だが、立原もそうだった。「酒の飲み方」では<萩の酒は甘くていけなかった。吉田松陰が酒のみだったかどうかは知らないが、しかし彼は一度も甘い酒はのんでいないはずである>と権力の権化になった松陰の門下生達の歩みを、酒を借りて批評している。「能登の旅」では金沢にきたら魚も酒もにわかにまずくなったとのべ、「陰と陽の隔絶」では倉敷で泊まった旅館が<牢屋のような部屋でまずい酒をのませ>たと不満を洩らしている。また「国民宿舎、青野山山荘の一夜」では、料理のまずさに腹を立てて町へでたら、津和野の地酒だけはおいしかったと賞めている。「紅葉のなかを」では<野沢菜の漬物と辛口の酒はおいしかった>と長野の地酒も賞めているが、山形の住吉については、これが酒だ、といった味で、全国を歩いてもこれだけの酒は見当たらないと思う、と賞賛している。篠山では、蔵出しの地酒「鳳鳴」を味わい、甘口と辛口の中間でかなり質がよいと言っている。「果樹園への道」では米沢の近くにある川西町に住倉という樽正の酒造から出している地酒をのみに行く場面があり、これは生粋の辛口の酒であることが語られている。「秘めた多言」のなかで、国東半島に仏像をみに行ったとき泊った宿でだされた六調子はよほど立原の気に入ったとみえ、細かい描写がある。<六調子の爽やかなのど越はここ数年にないことで>と楽しそうに語っている。岐阜の<三千盛>は、鎌倉の酒屋から取りつけていた酒で、晩年は家庭の愛用ブランドであった。(今)(「立原正秋食通事典」 立原正秋文学研究会編著)

いざ杯を満たせ バイロン 阿部知二(あべともじ)訳

1

いざ満たせ大盃(おおさかずき)を、かく深く心の底に

歓びの、燃え立つは、いまぞはじめて

いざ飲まん、-誰か拒(こば)まん、-人の世のうつろうなかに、欺かぬはただ盃のみ。

8葡萄を讃(たた)えよ!夏の過ぎゆけば

わが美酒(うまざけ)は老いゆき、わが齢(よわい)をたのしましむ。

われらも死にゆかば-誰か死なざらん-罪よ赦(ゆる)されよ

天国の、青春女神(ヒービ)よ、つねにいそがしくあれ。(「酒の詩集」 富士正晴編著)

茶(ちや)と酒(さけ)(3)

茶の云(いハく)、もろこしの桀紂(けつちう)の両帝(てい)ハ酒をのミて天下をうしなひ、義和(ぎくわ)の二人ハ酒におぼれて身をほろぼせしとかや、わざハひをまねく(三十三ウ)根元(こんけん)、何事かこれにまさらんといふ。酒のいはく、その事しからず、むかし堯王(げうおう)ハ千觴をかさねては其仁政とをく(遠く)つたはり、孔子ハ百榼(かい)をかたふけて、其徳四海(かい)にみちたり、儀狄(ぎてき)といふもの酒をつくれバ、夏(か)の禹王(うわう)これを飲(のみ)給ふ、杜康といふもの酒をつくれバ、魏(ぎ)の武帝(ぶてい)これをのミて哥(うた)をうたひてのたまハく、何をもつてか(三十四オ)我(わが)うれへをとくべき、是杜康(とかう)が酒にありといへり、殷(いん)の高宗(かうそう)ハ麹(かうじ)を夢にみてより、天下をおさめてたひらか(平か)なりし、又清(すみ)たる酒をバ聖漿(せいしやう)と名付、濁(にご)りたるをバ賢漿(けんしやう)と名づく、聖賢(せいけん)の道も酒よりおこる、又食後(しよくご)にのむを中酒(ちうしゆ)と名づく、酔(よハ)ずさめずの中なれば、中庸の道も酒にあり、又百薬(やく)の長といハれて、酒に(三十四ウ)まされる薬なしといふ。(「ゑほうの春こま 茶と酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

先住民族と飲酒

アメリカ建国期のオピニオンリーダーの一人ベンジャミン・フランクリンは、その自伝の中で、先住民族と飲酒の関係についてふれ、「これらの人々はたいへん酒に酔いやすく、ひとたび酔うと喧嘩早く乱暴になるので、われわれは彼らに対して酒類の販売を厳しく禁じた」(フランクリン、一六二)とも、「まことに、大地を耕すものたちに場所を与えるためこれらの野蛮人を根絶することが神の御心にかなうならば、ラム酒が神の定めた手段だと思えなくもない」(一六三)とも言っている。チェロキー族の「涙の径」の悲劇を演出した張本人、第七代大統領アンドルー・ジャクソンですら、少なくとも言葉の上では、先住民族の置かれている状況が「つよくわれわれの同情をそそる」と述べ、先祖代々の墓を捨てるのはさぞつらかろう、ミシシッピ以西に広大な土地を用意してやらねばならない(レミニ、一一七)と発言していることを考えると、まことに、あっけらかんと、「ファイア・ウォーター」の神話を体現していることになる。(「酔いどれアメリカ文学-アルコール文学文化論-」 著者森岡裕一他4名)

茶(ちや)と酒(さけ)(2)

茶こたへていわく。七仏(ふつ)の祖師(そし)文殊(もんじゆ)大士(じ)ハ、五台山(だいざん)にして無着(むぢやく)ぼさつと茶をのミ給ひ、るりの茶椀をさゝげていハく、南方(なんパう)に這个(しやこ)のものありやとの給ひき、それのミならず、真如(しんによ)の茶、鹿苑(ろんをん)の茶あり、又十方の諸仏(しよぶつ)ぼさつに茶をそなふといへども、酒をもちひず、仏経(ふつきやう)に茶の徳(とく)なからんや、四書六経(ししよりくけい)に茶を(三十二ウ)のせざることハ、あまりにすぐれてたぐひなき故也、たとへバ屈原(くつげん)が離騒経(りさうけい)に、梅(むめ)をのせざるがごとし、趙州風穴南泉香厳(ていしうふうけつなんせんきようげん)、か様の悟道人(ごたうじん)ミな茶をこのミて、坐禅醒悟(さぜんせいご)のたよりとし給ふといふ。酒のいハく、付法蔵(ふほうざう)の第七祖(そ)、波須蜜尊者(ばしゆミつそんじや)ハ、手に酒のうつハ物をさゝげ、弥遮迦(ミしやか)尊者と問答して、仏法をつたへ給ふ、芭蕉(はせを)の泉禅師(せんぜんじ)、馬祖の道(だう)一(三十三オ)ミな酒をこのミ給へり、黄檗(わうばく)に噇酒糟(とうしゆさう)の漢(かん)あり、曹山(さうざん)に答白家(たうはくけ)の酒あり、青峰(せいほう)の葡萄酒あり、陶淵明ハ酒を愛(あい)して晋(しん)の達磨(だるま)と名をよバれ、劉伯倫(りゆうはくりん)ハ酒をこのミて酒徳(しゆとく)の頌(ぜう)をあらハしたりといふ。(「ゑほうの春こま 茶と酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

247既酔(きすい 酒に酔ひたり)

酒に酔ひたり

徳に厭(あ)きたり

金は千歳(ちとせ)に

大き幸(さち)あれ

酒に酔ひたり

殽(さかな)はうまし

君は千歳に

輝きいませ-

主題 祭事の後の祝頌の詩。祭事には尸(かたしろ)を立てて祀る。祖霊がその祭事を喜んで享けると、尸が祖霊に代ってその語を告げる。その語がそのまま祝頌の語となる。君子の寿考と、子孫の繁栄とを祝福する。(「詩経雅頌」 白石静訳注)

悪癖

ジェイムズ1世が王位についてまもなくの話である。あるイギリスの貴族が非常に多くの名士を招待して晩餐会を催した。ゴブレットに酒が何度か満たされ、酔いがまわってきた頃、サマーセットという名のイギリスの将軍が椅子から立ち上がって宣言した「皆さん、一杯機嫌になり、こくのあるワインが私の血を暖めはじめると、私にはスコットランド人を罵るという馬鹿げた癖があります。私の欠点をご承知の上で、どうぞここにいらっしゃる皆様が腹を立てられませんように、お願い致します」このように演説して彼は座ると、スコットランド北部のハイランド地方の主、ブレア-アンソールの貴族ロバート・ブラッキー氏が立ち上がって落ち着いた表情で会の参加者達にこう言った。「皆さん、私が一杯機嫌になり、こくのあるワインが血を暖めはじめると、人がスコットランド人を罵るのを聞くや、私はその人を仲間の中から引きずり出し蹴とばし、、その上肋骨の2本や3本折ってしまうという馬鹿げた習慣があります。私の欠点をご承知になって、どうぞここにいらっしゃる皆さんが腹を立てられませんように、お願いいたします」我々が付けたす必要はほとんどないが、サマーセット将軍がその夜はスコットランド人を侮辱するという、彼のいつもの習慣通りにはしなかったということでおちがつく。(「アルコールと作家たち」 ドナルド・W・グッドウィン)

茶(ちや)と酒(さけ)(1)

物さひしさに一盃(はい)をかたふけ一盞(さん)をながし、なにとなく立出てミれバ、四方(よも)に人の声(こゑ)もなく、こずゑの花わづかにほころび、鳥のこゑかすかにして、谷(たに)の水音(をと)ほのかなり。かゝるところに、かしこの洞(ほら)にものいふこゑ(声)きこゆ。何事なるらんと立よりてきけば、あやしきもの只二(三十ウ)人うちむかひたり。一人ハ茶(ちや)をこのミて酒をのまず、一人ハ又酒をこのミて茶を飲(のま)ずといふ。これさだめて酒と茶とのせい(精)なるべし。茶のかたよりいふやう、酒ハこれいにしへ釈尊(しやくそん)世(よ)におハせしときに、長老(ちやうらう)沙伽陀(しやかだ)といへる御弟子(でし)雨請(あまごひ)して、龍王(りゆうわう)、雨のふりける祝(いは)ひに酒を飲(のみ)給ひ、酔(えひ)ふして、田の畦(くろ)におハしけるを、蛙(かへる)共(三十一オ)の、そのうへにとびのりとびこえ、袈裟(けさ)をどろまぶれにせしかバ、それよりいましめられ、飲酒戒(おんじゆかい)をたてられたり。梵網経(ぼんまうきやう)にハ、酒に三十六のあやまりをとかれたり。天下国家(こつか)をうしなふもとひ(基)、身命(しんミやう)をほろぼす種(たね)ハ酒なりといふ。酒このよし(由)聞て大きにいかつて(怒って)いハく、三寸(ずん)をひるがへして、みだりに酒をそしること、まこと(三十一ウ)に井の蛙(かハづ)なるべし。経(きやう)にのたまハく、酒ハこれ甘露(かんろ)の良薬(らうやく)也と、又波斯匿王(はしのくわう)ハ酒をのミて、まつりごと正(ただ)しかりければ、仏ゆるして大くどく(功徳)有(あり)とのたまへり、四天王にハ須陀味(しゆだミ)の酒あり阿修羅王(あしゆらわう)ハ四大海(かい)を酒につくりて、これをのむに、飽(あく)ことなし、仏経(ぶつきやう)に酒の徳(とく)おほくみえたり、いまだ茶の徳をのべ給ひし経論(きやうろん)をきかず。又四書(しよ)(三十二オ)六経(りくけい)にも茶(ちや)をのせずといふ。(「ゑほうの春こま 茶と酒」 武藤禎夫・岡雅彦編)

盞(さかずき)

一つで生みの母が死に

二つの年に父が死に

五つで作法習い初(そ)め

十五の年に嫁入って

お輿入りした三日目に

物置小屋に下(お)りて行き

盞(さかずき)一つを粗相して

盃一つを毀したに、

胡椒(こしよう)のような舅(しゆうと)さん

縁(えん)の端(はし)までいざり出て

おとといお出(い)でのあの嫁女(よめじよ)

お前の里へ帰ったら

田地家敷(やしき)を売ろうとも

銀の盃 忘れるな。

唐辛子のよな姑(しゆうとめ)さん

奥の部屋から 顔出して

おととい迎えたあの嫁女

お前の里へ戻ったら

牛馬(うしうま) 市(いち)へ出そうとも

銀の盞 忘れるな。

桜桃(エングド)のような小姑(こじゆうと)は

足音荒く跳(と)んで出て

おとといお出(い)でのお嫁さん

お里へかえったその時は

奴婢(ぬひ)眷属(けんぞく)を売ろうとも

盞(さかずき)一つは忘れるな。

根性(こんじよう)曲(まが)りの女ども

こっちでつんつん あっちでつんつん

唇(くちびる)歪(ゆが)め 鼻をば鳴らし

内目外目(うちめそとめ)を ひらめかす。

大部屋小部屋を片付けて

花織筵(むしろ) 下に敷き

茣蓙(ござ)はひろげて 上に敷き、

舅(とう)さん 姑(かあ)さん お坐(すわ)りなされ

小姑たちも来ておくれ

婢僕(はしためしもべ)も ここへ来て

さて 騒がずに聞いてくれ。

七八月の粟畠(あわばた)の

稗(ひえ)にも似寄る息子(むすこ)さん

晴の衣(ころも)を身に纏(まと)い

腰に貢緞帯(コングダン)(二二)をしめ

スシ(八三)の冠をかぶらせて

タラクのような馬に乗り

途中の村をみな過ぎて

はるばる 京(ソウル) の我が家まで

送りなされた時に

盃(さかずき)一つが何とした、

大牛屠(ほふ)り祝言して

盞一つが大事かや、

木皿(きざら)(八五)が部屋に出入るとき

盞一つが大事かや。

ねずみも鳥も 知らぬ間に

夜明の星も 知らぬ間に

疵(きず)の無い身を毀された、

毀した身をば いまのいま

元に返してくれるなら

盞一つ戻しましょ

すんとも言わずに 戻しましょ。

そうともそうとも もっともじゃ、

他人(ひと)が聞こうに 知られよに

腹の立つのは辛抱しや、

後(うしろ)の山から 木を運び

向いの丘に 地を均(な)らし

烈婦の碑をば 建てように

孝女の碑をば 建てように。[八八四-慶北]

(八三)スシの冠=冠の名称。 (八四)タラク=高楼の謂(いい)なれど、ここでは見上げるばかりの背高馬という意。 (八五)木皿=祭祀婚礼等に用いる木製の食器。「木皿の部屋に出入る」は婚礼の日の賀客の賑(にぎや)かさをいう。(「朝鮮民謡選」 金素雲訳編)

二五三 酒に対して歌う

酒に対して歌うことのできないのは、口の盲(めしゐ)である。高い所に登って詩を賦することのできないのは、筆の盲である。古碑(こひ)を撫(な)でることのできないのは、手の盲である。山水の名勝に遊ぶことのできないのは、足の盲である。異才の人と交(まじ)わることのできないのは、胸の盲である。衆愚を抱擁することのできないのは、腹の盲である。高尚できびしい言葉を受け入れることのできないのは、耳の盲である。心香(しんこう)を嗅(か)ぐことのできなのは、鼻の盲である。(朱錫綬『幽夢続影』)

酒に対して歌うこと能わざるは、口に盲なり。高きに登りて賦すること能わざるは、筆に盲なり。古碑をば橅(こ)すること能わざるは、手に盲なり。名山水を游ぶこと能わざるは、足に盲なり。奇才と交わること能わざるは、胸に盲なり。庸衆(ようしゆう)をば容るること能わざるは、腹に盲なり。危詞(きし)をば受くること能わざるは、耳に盲なり。心香を嗅ぐこと能わざるは、鼻に盲なり。

対酒不能歌、盲于口。登高不能賦、盲于筆。古碑不能橅、盲于手。名山水不能游、盲于足。奇才不能交、盲于胸。庸衆不能容、盲于腹。危詞不能受、盲于耳。心香不能嗅、盲于鼻。

○橅碑-橅は模、撫に同じ。こする。なでる。かたどる。橅碑は、石碑を摺(す)って拓本を作る。拓本、石摺(いしずり)。 ○危詞-きびしい言葉。高尚な言葉。危言に同じ。 ○心香(しんこう)-法身(ほつしん)の成就を祈願して、仏にささげる香。五分法身香(ごぶんほつしんこう)一心香(いつしんこう)ともいう。(「中国の古典 清代清言集」 合山究)

酒徳ノ頌 朱廸

伯倫(はくりん)酒徳の頌作る、其徳あげてかぞへがたし。さる徳ありて、内損脾虚(ないそんひきよ)の病を愁へ、酒毒悪腫の痛を生じ、身をやぶり、徳を失ひ、なま酔(ゑひ)の号をとりて、朋友のまじはりを断(た)ち、破戒の過(とが)を蒙(かうむ)りては、仏の道にそむく。されば盗跖(たうせき)にも徳ありて、伯夷にも損あり、これ其用る人によりて、其理のとり誤りなるべし。我今酒の徳を見るに、京奈良の酒店、伊丹(いたみ)鴻(こう)の池の酒蔵、(一)日々に身を潤し、月々に屋(をく)を潤す。綾羅錦繍に目を見出し、五味八珍に腹(はら)をこやす。ある時は吉原島原の揚屋にあそび、大臣(だいじん)とあふがれ、作善供養(さぜんくやう)の場につらなりては、大檀那の号をとる、是みな酒袋のしぼり粕(かす)なるべし。きのふまでは下部(しもべ)の藤次(とうじ)といへるものは、けふは何がし町の名主、宿老の列につながり、小売請酒(こうりうけざけ)の細望姓(ほそもとで)も、白壁をならべ、大釜の煙絶ゆる時なし。これ世に上戸といふものありて、酒の徳は顕れたり。さあらば下戸はあまねく富めるものにやといへど、むかしより下戸のたてたる蔵もなしとは、皆飲みぬけの金銀にて、三葉四葉(みつばよつば)の酒蔵とはなれるなり、是も又理のとりあやまりなるべし、其の徳(二)孤ならんや/\。

(一)大学「富潤屋、徳潤身」 (二)論語里仁、徳不孤、必有隣」 (「風俗文選」 森川許六編) 朱廸は彦根藩士寺島氏で蕉門だそうです。

一五八酒造る法

一、酒は世上にて水によりて善くも、悪しくも出来ると雖(いえども)、水は二の次也、米を吟味する也、米の宜敷(よろしき)品第一也、水戸にては小澤郷の米、他領にては小田、北條辺(筑波鉄道沿線にあり)の米をよしとす、右様の性合能(よ)き米を念を入れて舂(つ)き、又能く念を入れて磨(と)ぎて造る時は、上方の酒にても水戸の酒にても相違は無レ之(これなく)候也、上方の酒の直(値)よければ念を入て造る也、常州辺は酒の直不レ宜(よろしからざる)は米を不レ撰(えらばず)して、造り方も手間省く故酒不レ宜(よろしからず)といふは尤(もつとも)也、案ずるに、伊丹にて酒を造る水の目方を以て、右同様の水にて上米にて念入れ造るときは必ず同じからん。(但し、ホクトメートル抔にても水の目方は知れるなれども夫迄もなく茶碗へ入ても分るべし)(「食菜録」 徳川斉昭 石島績編著) かっこ内の注は、食菜録を取り上げた石島績によるもののようです。

宿酔

堪へがたき悪寒(をさむ)おぼえて

ふとめざむれば室内(へやうち)の

壁わたる鈍き光や

障子を照らす光線の

やや色づきて言ひ知らず

ものうきけしき

物の香ただよふ

宿酔の胸苦し

脳は鉛の重たさに

えたへず候は

ひしひしとかわき迫り

口内(くぬち)のねばり酒の香

くるめくにがき嘔(ゑ)づく思

そぞろにもけだものの

かつゑし心

獰悪のふるまひを

思ひでて怖れわななく

下卑たる女の物言ひざま

はた酌人の低き鼻

どすぐろき頬の肉

追はんとすれど執拗(しつえう)の

まぼろしは醜かり

しかすがに昨宵(よべ)の現(うつつ)に

狂ひしよりただ接吻(くちづけ)のえまほしく

肉ふるはせて抱きしは

我が手なり、脣(くちびる)に臭ぞ残る

放埒の欲心の

あさましく汚らはし

ああ悔恨は死を迫る

つと起き出でてよろよろと

たんすを探る闇の中

しかはあれ共ピストルを

投げやりてをののきぬ

怖れぬ床に身を臥(ふ)して

そのたまゆらに狂ほしく

稚子のやうにも泣き入りぬ

さはしかすがに事もなく

夜の明けたるを悦びて

感謝の手をば合せぬる。(「宿酔」 萩原朔太郎)

酒倉(さかぐら)(2)

今度(こんど)は甲(こう)の国(くに)が勝(か)ちつづけて、その軍勢(ぐんぜい)は、国境(こつきよう)を越(こ)えて乙(おつ)の国(くに)へ侵入(しんにゆう)したのであります。ある日(ひ)のこと、甲(こう)の軍勢(ぐんぜい)は乙(おつ)の国(くに)のある村(むら)を占領(せんりよう)いたしました。その村(むら)の人々(ひとびと)は、すでにどこかへ逃(に)げてしまって、村(むら)にはまったく人影(ひとかげ)が見(み)えなかったのです。たまたま家(いえ)を失(うしな)った犬(いぬ)がその辺(へん)をうろついている姿(すがた)を見(み)ますばかりで、豚(ぶた)も、鶏(にわとり)も、馬(うま)も、牛(うし)も見なかったのであります。それは、村人(むらびと)が逃(に)げるときに敵(てき)に渡(わた)すのを惜(お)しんで連(つ)れていったり、また殺(ころ)して焼(や)き捨(す)ててしまったりしたのであります。甲(こう)の国(くに)の大将(たいしよう)は、このさびしい火(ひ)の消(き)えたような村(むら)の中(なか)を見(み)まわりました。どこかに食(た)べ物(もの)が隠(かく)してないかと思(おも)ったのであります。けれどどこにも、食糧品(しよくりようひん)がなかったのです。大将(たいしよう)は微笑(ほほえ)みました。そうして心(こころ)の中(なか)でいったのです。「ははあ、これは、いつかおれが敵(てき)を困(こま)らしてやった策略(さくりやく)をそのまま、おれに当(あ)てはめようとするのだな。ばかなやつらめ。」と、見(み)まわって歩(ある)きました。すると、草原(くさはら)の中(なか)に、ただ一人(ひとり)の少年(しようねん)がすわっていました。太陽(たいよう)の光(ひかり)は、その少年(しようねん)の頭(あたま)を熱(あつ)そうに照(て)らしています。「おまえは、そこでなにをしているのだ。」と、大将(たいしよう)は少年(しようねん)に声(こえ)をかけました。「私は、びっこです。みんなといっしょに逃げることができませんから、しかたなくこうしています。」と答(こた)えました。「おまえは、どの井戸(いど)や、酒倉(さかぐら)に毒(どく)を入(い)れたか知(し)っているにちがいない。それを教(おし)えればよし、教(おし)えないと承知(しようち)しないぞ。」と、大将(たいしよう)はいいました。少年(しようねん)は、この村(むら)の三軒(げん)の酒倉(さかぐら)だけには毒(どく)が入(はい)っているが、ほかは毒(どく)が入(はい)っていないと告(つ)げました。これを聞(き)いた大将(たいしよう)は考(かんが)えていましたが、やがてみんなに命令(めいれい)を下(くだ)して、「みんなは三軒(げん)の酒倉(さかぐら)の酒(さけ)を飲(の)め、そのほかは、どれも毒(どく)が入(はい)っているぞ。」と叫(さけ)びました。兵士(へいし)たちは争(あらそ)って、その三軒(げん)の酒倉(さかぐら)へ飛(と)び込(こ)みました。大将(たいしよう)もいって酒(さけ)を飲(の)みました。そして一人残(ひとりのこ)らず死(し)んでしまいました。少年は、うそはいわなかったのであります。(「酒倉」 小川未明)

鉱夫たち全員を飲み倒す酒量

珍品としては、コロラド州のレッドヴィルで鉱夫相手に講演したオスカー・ワイルドがいる。その演題に曰く-「-美学理論の実際的応用について、ならびに服装その他身体装飾に関する考案」 微笑を浮かべつつ、オスカーは来たれり! 驚嘆しつつ、西部はこれを迎う、 寝耳に水、鳩に 豆鉄炮のごとし。* 鉱夫たちは、ワイルドの講演を尊敬をもって傾聴した。というのも、かれが鉱夫たち全員を飲み倒す酒量をもっていることを証明したからである。ワイルドは、このレッドヴィルでの数回の講演の一つを回想している- 講演のために劇場へいったところ、ついさっきまで殺人をおかした男が二人そこにとらえられていて、夕刻八時にステージに引出され、その場でただちに裁判にかけられ、処刑されたばかりだと、聞かされた。レッドヴィルの住人は鉱夫-金属関係の仕事をしている人々であるので、私は「芸術の倫理」について講演をした。ベンヴェヌート・チュルリーニの自伝から数行を朗読して聞かせたところ、皆非常に喜んでいるようにみえた。*(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳) 劇場サルーンでの一挿話だそうです。

詩人アナクレオンには賛酒の詩がある。

酒飲めば心おのずから清く 杯を傾くければ心高鳴る 楽しき流れとして高鳴る 酒や酒やこのうま酒 世の交りを知らぬ下戸こそ哀れ 胸襟を開いて語る若人のつどい とけ合う心と心 楽しさはただちに己の物なるを感ず キュピットの神も 天上より下り来ましぬ ビーナスもまた バッカスもここに来まして バラの微笑を投じ給う。(「日本の酒」 住江金之)

六 酒(さけ)をのミて四臓(しぞう)になりし事(事文類聚)

もろこしに艾子(がいし)といふ人あり。学徳(がくとく)も人にすぐれ、弁舌(べんぜつ)もたぐひなかりしが、つねにさけ(酒)をこのミての(飲)める事、節(ほど)にすぎたり。弟子(でし)ども(十十五オ)あひともによりあひ、艾子(かいし)の酒(さけ)にふけり給ふ事をうれひて、酒ハ人の身に大なる毒(どく)なりといふしるしを以て、艾子(がいし)をいさめ奉るべしとて、ある時艾子大に酒にゑ(酔)ひて、吐逆(ときやく)しられけるに、弟子(でし)ひそかに彘(いのこ)の腸(はらわた)を吐逆の中にまじ(交)ゑおきて、艾子をいさめていわく、およそ人ハ五臓(ごぞう)をそなへたるがゆへに、よく生(いく)る事を得(ゑ)たり、一臓なりともまつたからざる時ハ、生る事あたはず、いま君(きミ)吐逆(ときやく)をして、一臓を出し給ふ、しからばたゞ四臓(しぞう)なるべし、なにを以てか四臓(しぞう)にて君いき給ハんやといふ。艾子つら/\見て笑(わらひ)ていはく、唐(とう)の三臓(さんぞう)さへ長く生(いき)たり、いわんや(十六オ)我(われ)ハ四臓(ぞう)なるをやとて、猶(なを)もやまずのミけると也。(「咄本体系 理屈物語」 武藤禎夫・岡雅彦編)

人に酒すすむるとて、おのれまづたべて、人にしひ奉(たてまつ)らんとするは、剣(けん)にて人を斬(き)らんとするに似たる事なり。

*兼好『徒然草』(十四世紀前半)第一二五段 「たべて」は、飲んで。これは人が語ったおかしなたとえ話。自分の首を先に斬ったら人を斬れないように、「おのれまづ酔ひて臥しなば、人はよも召さじ」という。(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)

軽重雑記

一水一斗 四貫七百目 一潮同 四貫八百目 一油同 三貫九百目 一酒同 四貫三百目 一醤油同 九貫四百目 一味噌同 四貫五百目 一塩同 弐貫八百目-

右十七色之積り明暦三年七月十七日大坂廻船の中間より差上之(「一話一言」 太田蜀山人) 水18lが17.625kgなので、比重は0.981、酒18lが16.125kgなので比重は0.896、水の比重を1として再計算すると、酒の比重は0.913となります。酒の比重は1.03といわれていますので、これは低すぎます。糖度の高かった(酸度も高い)はずの江戸の酒がこれほど比重が低いということは考えられません。焼酎を計ったのかもしれません。外の数字もおかしそうです。

方言の酒色々(43)

酒を醸造した時の最初の滴り ひ

酒を醸造するための樽 いたみだる

酒を醸造する者の頭 じー

酒一升 ちゅわかし(日本方言大辞典 小学館)

山居(さんきよ)して 心をすまし 折ふしに 濁り酒をば いかで飲むべき [新撰狂歌集・上・述懐/かさぬ草子/新旧狂歌俳諧聞書/百物語・下]

『かさぬ草』は「さんげ(懺悔)とは心をすますものなるににごり酒をば何とのままし」。『百物語』は「隠居してこころをすますものならばにごりざけをばいかにのむらん」。『聞書』は第五句「いかでのむべし」。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

酔いて狂言醒めて後悔

酒飲みは、酔っ払って醜態をさらし、酔いが醒めると自分がしたことを恥ずかしく思い、後悔する。しかし、後悔したのも束の間、また同じことを繰り返すのが酒飲みの性である。(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

あきびとの家に生まれて、家さかり居り、親ふたりなき家を思ふ、年の朝酒 釈迢空

明方の伊豆のいさり火御酒盛れる杯などの浮く如きかな㉕(岩波文庫) 與謝野晶子

浅草の千束町の銘酒屋の二階の窓の小春日のいろ 高村光太郎

浅草の柳の枯葉黄に散れば追はるるるがごと酒店に入る① 萬造寺斉

朝さむし母屋のうちへ酒蔵戸(くらど)より蒸米(むしまい)のいきれ漏れつつにほふ 中村憲吉(「現代短歌分類辞典 新装版12巻」 津端亨)

養老の滝伝説

わが朝(てう)のことつねに人の口にあるほか、一両乗申すべし。昔、五元正天皇(げんしやうてんわう)の御時、六美濃(みの)の国に、貧しく賤しき七男ありけるが、老いたる父を持ちたり。この男、山の木草を取りて、八その値(あたひ)を得て、父を養ひけり。この父、朝夕、九あながちに酒を愛し、ほしがる。これによりて、男、一〇なりびさこといふものを腰につけて、酒を沽(う)る家に行きて、つねにこれを乞(こ)ひて、父を養ふ。ある時、一一山に入りて、薪を取らむとするに、苔(こけ)深き石にすべりて、一二うつぶせにまろびたりけるに、酒の香(か)しければ、思はずに一三あやしくて、そのあたりを見るに、石の中より水(みず)流れ出(い)づることあり。その色、酒に似たり。汲(く)みてなむるに、目出度き酒なり。うれしくおぼえて、そののち、日々にこれを汲みて、一四あくまで父を養ふ。時に帝(みかど)、このことを聞こしめして、一五霊亀三年九月に、そのところへ行幸(ぎやうかう)ありて、御覧(ごらん)じけり。これすなはち、一六至孝のゆゑに、一七天神、地祇あはれみて、その徳をあらはすと、一八感ぜさせ給ひて、のちに一九美濃守(みののかみ)になされにけり。その酒の出づるところをば養老(二〇 やうらう)の滝とぞ申す。かつは、これによりて、二一同十一月に年号を「養老」と改められける。

注 五第四十四代天皇(六八〇~七四八)。草壁皇子の皇女。母は元明天皇。 六今の岐阜県南部。 七類話の『養老寺縁起』によれば、男の名は源丞内。 八代価。 九むやみやたらに。 一〇ひょうたん。 一一『続日本紀』霊亀三年(七一七)九月条によれば、美濃国当耆たぎ郡(岐阜県養老郡付近)多度山。 一二うつぶせに転んだ。 一三不思議で。 一四十分満足するまで。 一五七一七年。「当耆郡に幸みゆきし、多度山の美泉よきいずみを覧る」(続日本紀・同年九月二十日) 一六このうえない孝行。 一七天の神と地の神。「祇」は国つ神の意。 一八感心なさって。 一九霊亀三年当時の美濃守は笠麻呂(藤原不比等の子)。なお笠麻呂は同年十一月十七日、従四位上に叙せられた。 二〇養老軍養老町にある養老の滝のこととされる。その「美泉」は皮膚をなめらかにし、老を若返らせ、体の痛みを除くなどの効能があった(続日本紀)。 二一「霊亀三年を改めて、養老元年となす」(続日本紀・霊亀三年十一月十七日)。(「十訓抄」 浅見和彦校注訳)

盃は めぐりて行くを きりぎりす 誰にさせとか 鳴き明かすらん [狂歌酒百首・秋/万載狂歌集・四・秋上]

暁月房酒百首のうち。 させ=盃をさすと、つづれを刺す。 きりぎりすは蟋蟀(こおろぎ)の古名。蟋蟀は、つづりさせ、あるいはつづれ刺せと鳴いて、不器用な女をあわてさせるといわれた。これに、盃をさすことをいい掛けた。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

飲兵衛の節季働き

酒ばかり飲んで日頃ろくに仕事もしないものが、人が休む休日に限ってわざと働くことを皮肉っていうことわざ。「節季」は桃の節句や端午の節句などのことで、この日は仕事を休んで祝い事をするのが慣わしであった。(類句)怠け者の節句働き(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

酒を煮る家の女房ちよとほれた

蕪村(一七一六~一七八三)

酒煮(さかに)とは、寒中に作った新酒に、初夏、熱を加えて味を良くすること。造酒家では酒煮の日に祝宴を催した。酒煮の祝いの振る舞い酒に酔い、接待のその家の女房にちょいと男心をそそられたという。季語は「酒を煮る」で夏。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

酒はこれ、いまだのまざるに凶をいたす物なり

第四に、二一不飲酒(ふおんじゆ)の云(いふ)は、酒をのまぬを申(まうし)たるなり。二二天竺(てんぢく)に一人の長者あり。二三七宝(ほう)にともしからず。万物(ばんもつ)にゆたかにして、一庫倉(こそう)の内に酒をつくれり。壺(つぼ)大にして、酒の澄(す)める事泉(いづみ)のごとし。長者の女(め)、蔵(くら)にいりて酒のかめをみるに、わかき女(をんな)のかたちよきがあり。いそぎかへりて長者をうらみて云(いふ)、「汝をたのみて偕老同穴(かいらうどうけつ)のちぎりふかし。年来(としごろ)又遺恨(ゐこん)なくして過しつ。いかにかめの内にかたちよき女(をんな)をかくしを(お)きて、一我うちとけたるすがたをばみするぞ」とうらみければ、長者、蔵(くら)に入(いり)て酒かめをみるに、おとなしやか成(なる)お(を)とこのきよげなるあり。長者の思ふやう、「わが妻(つま)の、くらの内に二お(を)つと(夫)をかくしおきて、我(われ)を三すかしやり、ころさせんとするなりけり」と心えて、年来(としごろ)の妻を、お(を)とこ、すでに離別(りべつ)しなんとしけるを、一人の羅漢(らかん)、この事をこゝろえて、酒のかめを取出(とりいだ)して、夫妻(ふさい)のまへにしてこれをわるに、つまもなし、夫もなし。酒はこれ、いまだのまざるに凶(きよう)をいたす物なり。いはんや、のみてゑ(酔)ゝるにおきてをや。

注 二一身延文庫本・片活三本等は、第四を不妄語、第五を不飲酒とする。 二二以下の蔵中にひそかに酒をかくしておいて、妻と争いとなり離婚しそうになった話、雑譬喩経下(大正蔵四)にみえる。 二三七つの宝物。- 一底・瑞本「我うちとけたるすがた」とあるが、「我」が誰をさすか解釈に窮す。片活三本・身延文庫本には「我ニウチトケタル形」のごとく「ニ」を有するために「長者の女」をさすことが明確となる。 二底本「ととつとを」、瑞本「おつとを」により改めた。 三言葉たくみにだまして。(「宝物集」 小泉弘・山田昭全・小島孝之・木下資一校注)

酒人某出扇索書(酒人某、扇ヲ出シテ書ヲ索ム)

一杯人吞酒 一杯ハ 人 酒ヲ吞ム

三杯酒呑人 三杯ハ 酒 人ヲ呑ム

不知是誰語 是レ誰ノ語ナルヤ知ラザレドモ

吾輩可書紳 吾ガ輩(ともがら)ヨ紳(しん)書ス可シ

紳は正装の大帯の前に垂れた所。今ならさしづめカフスか。(「日本詩歌歳時記」 実川栄次郎)

68.酒のないところにキュプリスはいない

キュプリスとはウェヌス(ビーナス)のことで、愛の女神の別称。エウリピデスの悲劇『バッコスの信女』から。 ギリシア古典

74.酒は疲れきった人の勇気を高めるもの

ホメロスの『イリアス』から。ヘクトルをねぎらう母のことば。 ギリシア古典(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

なきじやうご【泣上戸】

酒に酔ふと、泣く癖のある人の称。「鎌田兵衛名所盃」に『彼めは幼き時より泣き上戸と申す癖有りて、酒に酔へばほえあがる』とある。

大困り 謡の中の 泣き上戸 珍妙な癖かな(「川柳大辞典」 大曲駒村)

酒樽をもたらし肴を贈りあう

交際といえば、会合、訪問のときに、太刀を引出物にしたり扇を贈ったりするほか、酒樽をもたらし肴を贈りあうことは、世俗の礼儀としてはほとんどきまった習いでもあって、その動きはしばしば見られる。また季節のものを、贈答することも多い。秋の松茸はその中でも最もよろこばれたものであった。文明十二(一四八〇)年八月九日、(近衛)政家(関白)は、折五合、柳三荷を禁裏での連歌御会にさいし進上した。肴折詰五箱に柳の銘柄の京都で代表的な極上酒である。この連歌の会に人びとが集合したのが。午前十時、五十韻終ったのが午後十時である。まことに長時間の会である。一献有り、三献目には後土御門天皇から天酌を頂き、五献目には政家が天皇に酌し申したという。結局数度に及んで、天盃を頂戴した由である。このことを記した中で、「摂家」と「清華」とのあいだでは、盃を交えない例だから、自分は一条兼良前関白とのあいだで、かわるがわる天盃をいただいたしだいだと言っている。摂家とか清華とかは、公家貴族の中の家柄の格をいうことばだが、摂家はいわゆる摂関家、五摂家の近衛、九条、二条、一条、鷹司の五家である。清華は醍醐、三条、西園寺、徳大寺、今出川、花山院、久我、広幡(ひろはた)の諸家である。この日の連歌会には、一条兼良と近衛政家とが摂家として出た以外、今出川教季(のりすえ)右大臣、西園寺実遠(さねとお)前内大臣、中院源通秀権大納言、三条西実隆侍従中納言らが出ているが、一条、近衛の両者は、その連中と格が大きく違っていたのである。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

酒中日記

「小説現代」の創刊まもなく、戸板康二さんから頂いた短編推理に「半ドア」という作品があった。そのなかで作中の主人公が、「新・酒中日記」なる交友日誌を書いているのがヒントになって、「酒中日記」という読物企画を発想した。これが「小説現代」でいまなお続いている名物コラムである。この読物は作家をはじめ有名人の、酒間を通しての私生活を語ったものだが、それと同時に連載も永年にわたると、それぞれの時代の酒場の雰囲気や客の動静を伝えて、今では得がたい風俗資料にもなってきた。それだけ酒場の変遷ははげしいのである。(「文壇うたかた物語」 大村彦次郎)

泊宿酒

『我衣』の著者加藤曳尾庵は、文化八年(一八一一)五月中旬から秩父巡礼に出かけ、半月ほど旅行した。秩父に少ない物を詠んだ歌は、

泊宿酒と馬駕籠よい女平地に按摩(あんま)魚四文銭

四文銭は波銭とも呼ばれた。文化当時に行われていたのは、明和五年(一七六八)以降鋳造のもの。これが払底だと一文銭をたくさん携帯せねばならず不便だったのである。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

二九 清涼殿ノ酒宴ニ竹台ノ笋ヲ焼ク事(巻一ノ二九)

一條院御時、於二清涼殿一有二御酒宴一之日、八讃岐守高雅朝臣奉二仕庖丁一。左府抜二九竹ノ台ノ一〇笋一、石灰ノ檀ニテ焼テシヒ申サレケレバ、度々聞食ケルヲ、高雅朝臣微音ニ一一本自引戸ハト云ケリ。

一條院の御時清涼殿において御酒宴ありける日、讃岐の守高雅朝臣庖丁に奉仕す。左府竹の台の笋(たかむら)を抜き、石灰の檀にて焼きてしひ申されければ、度々聞こしめしけるを、高雅朝臣、微音に「本より引戸は」と云ひけり。

注[二九]八 醍醐源氏。父は有明親王の御子守清。道長に夙夜忠勤して寵愛され、御堂の二郎の御子、右馬頭顕長を聟にと勧めたが、顕長は但馬守高雅を父とすることを厭い出家し、行真と称した。『続古事談』第一にも庖丁人として明順と登場する。 九 石灰の間の前にある河竹の台。 一〇 たけのこ。「笋、太加無奈」(和名抄) 一一 典拠不明。「傍なる遣戸に庖丁刀のさゝれたりけるを見付けて…遣戸の許へだに行きなば、我は突き殺されなむとす」(『今昔』)とある。恐れ多くも清涼殿の筍を料理したため、覚悟をきめた高雅の言か。(「古事談」 小林保治校注)

無名庵

昭和18年ごろには、彼は吉祥寺駅南口のすぐ近くの、名前のない(それで彼は「無名庵」と名付けていた)小さな飲み屋へよく行っていた。そこはもともと近所に住む亀井勝一郎の発掘したものだが、その亀井を誘っては足繁く通っていた(亀井について言うと、彼はもとは下戸だったのだが、太宰に鍛えられて可なりの飲み手になっていたのだった)。その店は中島飛行機工場の近くなので、そこの工員用にということで、ふつうの店よりも配給が多く、そのためその頃としては珍しく殆ど毎日店を明けていた。その店のおかみ(鉄道の現業員の妻)を彼はうまく手馴けて、五時開店(それがその頃の規則)の一時間前にこっそり入れてもらい、当日の配給のいいところは、亀井と二人で大方平らげてしまうのだった。だからそのあとに来た工員たちは、安ウイスキーだのブドー酒だのしかありつけなかった。(「回想の文士たち」 小田嶽夫)

手ずから酒を注ぐ

ただし松平容保(かたもり)がいったん京都守護職を外され後任の松平春嶽は直ちに辞職して福井に帰るなど暗闘が続く中で、家茂(いえもち)自身の積極的な発言は何もない。二条城に挨拶に来る大名や大名の隠居、また世子らに片端から酒の酌をしてやり、度が過ぎるのではないかと評された。手ずから酒を注ぐけれども政局の話はしない。それが幕政墨守の効果を持つ。政治的無能を若い身軽さでカバーしたのだった。春嶽去り、伊達宗城(むねなり)去り、島津久光去った後の京都で家茂は四月末、政治をこれまで通り幕府に委任するという朝幕間の取決書を入手した。参豫会議的な方向への政治改革を拒否し通したのである。艦隊で来て成果を挙げた将軍は、五月十六日大坂発、また艦隊で江戸へ帰った。(「幕末・京大坂 歴史の旅」 松浦玲) 元治元年(1864)です。

忠兵衛のお袋

江戸時代の音曲は浄瑠璃(じようるり)全盛で、「一口浄瑠璃と我が家の門をくぐらぬ者はない」といわれたほどだった。シャレにも、浄瑠璃から出たものが少なくない。-

酒の燗(かん)を程よくつけるのを、忠兵衛のお袋といったのは、近松の『冥土(めいど)の飛脚』の後家妙閑(みようかん)に妙燗をかけたシャレである。(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

銀座ライオン

なかでも素晴らしいのは、銀座を、というより東京を代表するビヤホール、銀座ライオン銀座七丁目店である。ここは、もともと大日本麦酒の本社ビルで、その一階がビアホールになったものだが、現在は全フロアがビヤホール、ビアレストラン、宴会場などとして使われている。完成したのは一九三四年で、設計者は菅原栄蔵(すがわらえいぞう)。現在の建物は当時のままで、昭和初期の雰囲気をそのまま残す貴重な文化遺産である。-もともとは精養軒(せいようけん)が経営していたが、後に大日本麦酒に委譲された。そして戦後はサッポロビールの子会社に引き継がれ、「ライオン」の名前もその社名に引き継がれた。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

酒くらへ 削り懸けにはまだ早し 百川 類題(春)

酒賢人 「上:艹、下:豊」(くゝだち)の園に隠れしや 一露 発五百・故続五百(春)

酒尽きて 桜定まる月夜かな 東宜 題叢(春)

提(さ)げて出る 笠の帒やわかなつみ 雲里 明題集(春)

酒に眠り 茶にさましつゝ春の雨 丈山 新類題(春)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)

片岡市蔵

酒の上の逸話にはこと欠かない。奥歯を抜いたとき脳梗塞を起こし、それからはあまりのめなくなって、おなじみの酒徒番附でも行事のほうにまわっていたが、かつてはよき酒友に恵まれたこともあり酒豪のほまれはきわめて高かった。そのよき酒友だが文字どおり多士済々で、いまは彼岸の久保田万太郎、伊藤喜朔、伊馬春部、伊志井寛、花柳喜章、吉川義雄…現役組で三木のり平、宮城まり子、藤間紫ときりがない。どこへ出かけてもツケのきいた育ちのよさで、千円札一枚しか懐中になくて、平気で帝国ホテルで待ちあわせたりする。ほとんど無一文で北海道巡業に出かけたこともある。やることが、いまどきのひとじゃない。(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一)

こうこうデビュー(高校デビュー)

[名]高校生になって酒・タバコなどを始めること。若者語。<関連語>デビュー。◇『現代用語の基礎知識1989年版』若者用語「高校デビューは高校の時に覚えること」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

猩々

一口に切り能物といい、又鬼畜物などといいならわしては来たが、鵺や殺生石の類とこの曲とのあいだには、共通するものはほとんどないといってもよい。前二者は、かつておかした過ちや、悔いの多い昔日のおもい出をざんげして、語り真似ぶために、そして仏の回向によって救われることを念じるが故にあらわれている。いわば救いを求むるものたちの中の異形の類なのである。ところが海中に住む異形のものであるとはいっても、この猩々とよばれる伝説上の童顔の異類は、むしろ高風という青年の孝心に賞でて、恩恵をあたえんが為にあらわれてくるのである。そして薬の酒の功徳をたたえ、老いを知らぬよわいの長さ、寿福のよろこびを詠じて、酔歩の舞を舞うてみせるのであるから、極めて祝言色の濃い単純な、それだけにまとまりのある名短編となったのである。初心者向きの佳曲だと考えられがちだし、事実能としても、乱の小書以外は、何一つこ入みママった難しさのない小品であることはその通りだが、下り端の調べにのり、うきやかな太鼓のリズムにあわせた謡の快適な韻律とのりのよい抑揚を存分にたのしませることは、決して生やさしいことではない。(「謡曲百選 猩々」 里井陸郎)

あられ酒のむ盃の数つもり 更に座敷にたまられもせず

此歌も又畢竟酒に酔て座にたまられぬといひはてたる歌なり、題の意趣いさゝかもみえず、あられ酒とつゞげたればとて、霰にはなりがたかるべし歌つらねん人は、かかる事よく/\思惟あるべき歟(「後撰夷曲集夷歌式目録」) 腰折歌の例としてあげられています。

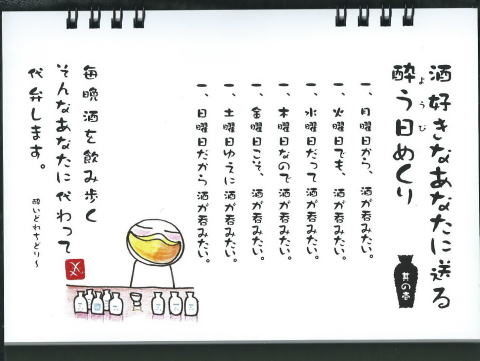

酒好きなあなたに送る酔う日(ようひ)めくり

これ以降、14枚のカレンダー状カードがつづられていて、飾れるようになっています。「啜る音 置く音 注ぐ音 静かに 音だけが 響き渡る」、「健康診断は 明日の午後」といった曜日を記したページが続きます。(酔いどれちどり~)

酒杯 春柳 蘰(かづら)に折りし 梅の花 誰か浮べし 酒杯(さかづき)の上(へ)に(万葉集・五・八四〇) 村氏彼方(そんしのをちかた)

さかづき(盃・栄月) 珍しき 光さし添ふ さかづきは もちながらこそ 千世もめぐらめ(後拾遺集・賀・四三三) 紫式部

さかづき 久かたの 月にむかひて 吾妹子(わぎもこ)と のむさかづきに 梅の花ちる(平賀元義集) 平賀元義

盃 大かたは おぼろになりて 我が眼には 白き盃 一つ残れる(海) 石榑千亦(いしくれちまた)

杯 あずさゆみ 春の笑いを 笑いつつ ひたすれ酔はん 杯(はい)上ぐるなり(直立せよ一行の詩) 佐佐木幸綱(「歌語例歌事典」 加藤克巳、桜井満監修)

酒倉(さかぐら)(1)

甲(こう)と乙(おつ)の二つの国(くに)は隣(とな)り合(あ)っているところから、よく戦争(せんそう)をいたしました。あるときの戦争(せんそう)に、甲(こう)の国(くに)は乙(おつ)の国(くに)に破(やぶ)られて、乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)は、どしどし国境(こくきよう)を越(こ)えて、甲(こう)の国(くに)に入(はい)ってきました。甲(こう)の大将(たいしよう)は、とても正当(せいとう)な力(ちから)では乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)を防(ふせ)ぐことができない。そうして降参(こうさん)しなければならないと思(おも)いましたから、これはなにか策略(さくりやく)を巡(めぐ)らして、乙(おつ)の兵隊(へいたい)や、大将(たいしよう)どもを殺(ころ)してしまわなければならぬと考(かんが)えたのであります。そこで、乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)が、甲(こう)のある小(ちい)さな町(まち)を占領(せんりよう)したときに、甲(こう)の大将(たいしよう)は、すっかりその町(まち)の食物(しよくもつ)を焼(や)き払(はら)って、ただ、酒(さけ)と水(みす)ばかりを残(のこ)しておきました。そうして、その酒(さけ)と水(みず)には、ことごとく毒(どく)を入(い)れておきました。大将(たいしよう)は、敵(てき)がきっと腹(はら)を減(へ)らして、のどを渇(かわ)かしてくるにちがいない。そのとき、食物(しよくもつ)がないから、きっと酒(さけ)の飲(の)み、水(みず)を飲(の)むにちがいないと思(おも)ったのです。そうして、この町(まち)から逃(に)げてゆきました。はたして、乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)はえらい勢(いきお)いでこの町(まち)を占領(せんりよう)しましたけれど、食物(しよくもつ)がありません。みんなは腹(はら)が空(す)いてのどが渇(かわ)きますものですから、大将(たいしよう)はじめ兵士(へいし)は、いずれも酒(さけ)を飲(の)み、水(みず)をがぶがぶ飲(の)んだのであります。すると、急(きゆう)に腹(はら)が傷(いた)みだしてきて、みんなは苦(くる)しみはじめました。そうして、時(とき)を移(うつ)さずにごろごろと倒(たお)れて死(し)んでしまいました。はるかに、このようすを見(み)ていました甲(こう)の国(くに)の大将(たいしよう)は、このときだと思(おも)いました。負(ま)けた兵士(へいし)を勇気(ゆうき)づけて逆襲(ぎやくしゆう)をいたし、さんざんに弱(よわ)った乙(おつ)の国(くに)の軍勢(ぐんぜい)を破(やぶ)りました。思(おも)わぬことにほこ先(さき)をくじいた乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)は敗(ま)けて退却(たいきやく)いたしますと、今度(こんど)は甲(こう)の軍勢(ぐんぜい)は急(きゆう)に勢(いきお)いを盛(も)り返(かえ)して、逃(に)げる乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)を追(お)ってゆきました。いつしか乙(おつ)の軍勢(ぐんぜい)は国境(こつきよう)を越(こ)えてわが国(くに)に逃(に)げ帰(かえ)り、とうとうこの戦争(せんそう)は、甲(こう)の勝利(しようり)に帰(き)してしまいました。そうして、甲(こう)の国(くに)の大将(たいしよう)が奇略(きりやく)を用(もち)いたから戦争(せんそう)に勝(か)ったというので、たいそうその大将(たいしよう)は人々(ひとびと)にほめられました。けれど、平和(へいわ)はただちに破(やぶ)れて、また二国(にこく)は戦争(せんそう)を始(はじ)めました。(「酒倉」 小川未明)

酒場にあつまる―春のうた―

酒をのんでゐるのはたのしいことだ、

すべての善良な心をもつひとびとのために、

酒場の卓はみがかれてゐる、

酒場の女たちの愛らしく見えることは、

どんなに君たちの心を正直にし、

君たちの良心をはつきりさせるか、

すでにさくらの咲くころとなり、

わがよき心の友等は、多く街頭の酒場にあつまる。

(「酒場に集まる」 萩原朔太郎)

オリンポスの果実