与夢得沽酒閑飲且約後期 まちざけ【待ち酒】 東京三大煮込み店 明神さんの目玉 〇屠蘇酒方 食経(6) 表現をさそう飲食 十三駅付近の角打ち 吉村昭「戦艦武蔵」 冷酒 くだらんですねッ。ダメです。 酒中花のちらし(報条) 養命酒 女、音楽、食 マジック酒場の一夜 ・厄月 古駅 酒の味 なべのふたかまのふた[鍋の蓋・釜の蓋] なわのれん(縄暖簾) ギンナンには日本酒 盃の持ち方、酒の注ぎ方 酔蟹(ズエイシエ) 鯛の昆布〆 梅醤油 インドの特殊例 お守り 秋色(しゆうしき) 差出し申御詫一札之事 桃の花 酔眼受験 松尾神社 猩々の大盃 白酒を蝶も来て吸ふ雛かな 世界を楽しむ 愛酒の詩歌人 酒造りと養蚕 甘口から辛口へ ガラス瓶 カクン 五色の酒 観戦記 じゃ、瓦斯か? ツチクジラ 節分盃 酒造歌 ((供物) 鬱のクマ 古い人間性 詩経、楚辞、史記 頼山陽 テイスティング 酒・煙草・酒 のめどもつきぬ【飲め共尽きぬ】 カルコール族 460それなら安心 出し合いの飲食 さかな舞い 札幌にて 生デンプン糖化アミラーゼ 餅・酒等持参 漫画のオジサン 飲み屋 岩下志麻 登城前から二升 酒格差社会 一種一瓶は衆中の課役 ビターをワン・ダッシュ 二日酔い 草薬と麹 更級に油屋五郎右衛門と月を見る 零丁 サケの皮煎酒 ピンクの象 葬礼法事等之節 二日酔い対策 面白い? なまよひ[生酔] ご飯と赤ワイン 童蒙酒造記 酒の讃と苦笑(2) 大酒大酔の悪しきという事 「ケチッ!」 ダン 最後まで歌わねばならぬ 十七夜月 ㈱矢尾本店 一条さゆり 魚子煮 <郷土料理> 新酒(天文)…(衣冠)(2) なべてのめ 道観長者(2) 新酒(天文)…(衣冠) 田家春望 お正月[栗原郡] 初日の光 とそ[屠蘇] 新酒(植物)(地理) 飯と日本酒 食経(5) 〇銚子 提 道観長者(1) ほゝ-がしは【朴葉】 白楽天 酒ぱーくりんぐ 有孔鍔付土器 ザル女という噂 剣菱、白雪、菊正宗 ジプシイ男爵 新宿二丁目 コーヒーとカフェイン パーティーでの酒 蒸米の温度と水分量 某月某日 《ならびち・くゝんざけ》 安房節 二日酔 けふ三日の原 プロレタリア作家になるか、大酒飲むか プラットホーム下車事件 堅い硝子のよう 〇盃の魚道を畳の縁へすつる事 屋台の酒 原田二郎翁 バカンス 稲麹 若菜集序詩 温め酒、熱燗 ゆきみざけ【雪見酒】 桶のいろいろ 甘口、辛口 食経(4) 《手毬唄として》 食接酒 私小説B 私の酒のすべて(2) 肉のまえかわ 人間の魅力を学ぶ場所 芝居後 私の酒のすべて(1) 花暦八笑人 オニール ラザフォード・B・ヘイズ大統領夫人 威風堂々、軍艦焼き豆腐 友人とともに宿る 一種一瓶 舎羅 白子のポン酢仕立て(温製) 石川桂郎句集 邪を払う果実 ネコの時代 酒盛り タイプ別のお薦め温度 斎藤酒場 慶安時代の酒の値段 酒屋さんの三つの役目 夏の酒 酒場の照明 酒格差社会の出現 青蛾にて 万端馥郁として おでん屋 誰が最初に酔いを知ったか マジメに人間やってんのかな 十七日 戸隠神社 キラー酵母 独酌 ホフマン物語 まつや さかふ 酒麩 だめなことは、悪いことではない けんだま ゴチョウ、ザッショ オラガビール 458 さがす 一無・二少・三多 のみくち【呑口】 俳人・滋粋郎のこと 鳥わさ 晩酌と朝酒 どんちゃんさわぎ(どんちゃん騒ぎ) 樽買い 吐くな、胃を悪くする 古い徳利の使い方 五 酔生夢死 四条河原町の変 酒の讃と苦笑(1) くろ-き【黒酒】 だんぶり長者 『北山酒経』の酒 おでん フロント・ガラス破り 別廬秦卿 根本正 酒飲むは罪にて候か 顧客相手の宴席 某月某日 アルコールと睡眠 雷電様の清水 酒処「利佳」の話 どじょうの唐揚げ 息吹き返します 新技術の誕生と普及 から証文 茶屋の菊水のやうなる酒買ハむ うかむせ 気まぐれが 温度を知る 酒の種類を変えてみる なかなほり 病気の総合商社 ひたすらに酒をのみつづけ 日本酒を滋味豊かに味わう飲み方あれこれ 紀元前に見られる多様な酒 松を写生せんとして 高田の馬場 おくのほそ道 銀座や新宿のキャバレー 酒と私(2) 現実に引き戻す 浜千鳥 所得の減少と格差拡大 ツーカー 線路歩き 優しい男の優しい酒場 とつくりをさかさ 酒造りの年中行事 第一回目のお酒の個展 お多幸 ホッホブロイハウス 居酒屋選びのための五要素 2.清酒の歴史 狸を肴 酒ボランティア 紫色のアザだらけ この頃の井伏さん 鯵なめろう 禁酒 金釜銀釜本店主 柴田幸三郎 酒飲みにまずい酒はない そば屋の幸せ 憲晴百 磨工北枝 芝居茶屋 冬の長門峡 山陽と細香 酒で殺す 章魚つぼ 一献之礼賓主百拝 金樽鰮 食経(3)

与夢得沽酒閑飲且約後期 劉夢得と酒を買うて閑飲し、且つ後日又飲むことを約束する-

少時猶ホ生計ヲ憂ヘ不(ず) 若い時分でさへ暮しの事を苦にしなかつたのだもの

老後誰カ能ク酒銭ヲ惜マン。 老後に誰が酒代なんか惜しんでゐられようか。

共ニ 十千ヲ把(もつ)テ一斗ヲ沽(か)フ 共に一万銭出して一斗の酒を買つた

相ヒ看レバ七十 三年ヲ欠(か)ク。 逢うて見れば お互に年は七十に三つ足らぬ。

閑(カン)ニ稚児ニ徴す 経史ヲ窮ムルヲ 閑(ひま)なので稚児(をさなご)に経史の暗誦をさせてみる

酔ウテ清吟ヲ聴クハ管弦ニ勝ル。 酔うて朗読の声を聴くは音楽に勝る。

更ニ菊黄ニシテ家醞ノ熟スルヲ待ツテ 更に菊の黄華が開き家醸の酒の熟(な)れるを待つて

君ト共ニ一タビ酔ウテ 君と共に一たび酔うて

-一タビ陶然タラン。 -一たび陶然とならう。

○夢得 楽天の親しき親友劉禹錫(ウシヤク)、字(あざな)は夢得(ボウトク)である。楽天は詩友として元微之と最も親しくしてゐたが、太和五年(楽天六十歳、微之五十三歳)微之が卒してからは夢得と専ら親交した。(「中華飲酒詩選」 青木正児著) 白楽天の詩です。

まちざけ【待ち酒】

遠方から来、又は戻る人の為に、其来るのを待つて、特に醸造する酒。巻四「君が為醸(か)みし待ち酒、安の野に一人や飲まむ。友なしにして(五五五)は、遠くにゐる人に贈つた歌。古く神功皇后が、応神天皇の還幸を待つて醸された待ち酒の話(記)がある。此は恐らく単に、歓迎の宴の為につくるのでなく、一種の酒占(さけうら)とも言ふべき信仰で、旅行者の安否を気遣うて、其出来ぐあひで、平安か否やを知る為、故(ことさ)らに醸すので、無事で帰つたら其を呑むと言ふ習慣があつたのだらう、と考へる。又、一夜酒など言ふ、特殊の醸し方の物だらうとの説もある。(「万葉集辞典」 折口信夫)

東京三大煮込み店

俗に(誰が言い出したか知らないが)「東京三大煮込み店」というのがあるのをご存じだろうか。まずは、北千住の「大橋」(141)である。煮込み(この店では「にこみ」とひらがな表記)と肉豆腐は、なんと320円という安さ。創業明治10(1877)年という店内で煮込みを食い、焼酎を飲めば、「これぞ居酒屋!」と、賞賛せずにはいられない。ご主人の神野彦二さんは、「ウチなんかお話しするような店じゃありませんや」、なんとも笑顔の温かいお人柄である。なんでも昔は肉店とすき焼をやっていたそうで、だから肉には自信がある、とおっしゃる。使うのは、スジとカシラ肉だが煮込めばいいってもんじゃない。「スジは余り煮込むと溶けてしまうし、硬いの柔らかいの、お客さんによって好みが違いますからね」。壁に「名物にうまいものあり北千住、牛の煮込みで渡る大はし」とある。もう一つの名物梅シロップを焼酎で割って飲むと、(北千住まで来た甲斐があった…)てなもんだ。焼酎は、当然「キッコウーミヤ」。これが決め手である。お次は、月島「岸田屋」(142)の「牛にこみ」(400円)。ご存じ『美味しんぼ』で有名になった店だが、勿論それ以前から旨い煮込みを出すので知る人ぞ知る名店であった。「居酒屋」というより「大衆酒場」の名前がふさわしい店である。味噌味の煮込みは、いかにモツが多様な味、歯触りを持つかを実感させてくれる。「肉豆腐」(550円)も食べる価値あり。そして、三店目が森下の「山利喜」(143)。ここも夕方から列が出来るほどの繁盛店(森下一丁目に新店もオープンした)。ここの煮込みは500円だが、それだけのことはある。特徴は、まず陶製の鍋でグツグツ沸騰した鍋がアッチッチ状態で運ばれてくること。ガーリック・トーストと一緒に食すると旨いこと。スープがデミグラス・ソース風の味わいであること。その理由は、ブーケガルニが入っているからだ。ご主人の山田廣久さんがもとはフランス料理のコックを目指していたといえば、納得できるだろう。牛シロを8時間煮込み、茹で卵を入れ、八丁味噌とワインとザラメで味を仕上げる。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)

明神さんの目玉 [三重郡]

むかし、むかし、あるところに喜左衛門という人がいました。喜左衛門はなかなか立派な人で、あちらのお寺を建てたり、こちらのお宮を修理したりしていました。これは、明神(みようじん)さまを建てたときの話です。いよいよお宮ができあがったので、建前(たてまえ)祝いの宴会に付近の村人たちがあつまって来ました。喜左衛門は豊後(ぶんご)の尾方氏の子孫だということで、先祖代々、「明神さんの目玉」を箱に入れて家宝にしていました。箱は堅くふたをされ、あけて見ることは禁じられていました。宴会にあつまって来た村人のなかに、大酒のみの藤市という男がいました。「喜左衛門さん、喜左衛門さん、あなたはどうしてこんなにお金がたまったんだね」と藤市が聞きますと、喜左衛門は、「わしはなあ、藤市さんのように朝から晩まで地酒をのんでいる人とはちがうよ」と答えました。酒を飲んだ上での問答です。だんだん声も大きくなり、とうとう刀を抜いてあばれまわるさわぎになりました。見ていた人たちも止めることができません。そのうちに、藤市は座敷に飾ってある家宝の箱に目をつけました。「この箱をみんなの前であけてみろ」と喜左衛門にいいます。喜左衛門は、「不動さまから堅く止められているからあけられん」とまたまた、張り合うさわぎです。見かねた中右衛門という人が、「こんな良い日に抜刀までして問答しているやつがあるか」といって、二人をなだめはじめました。それでも藤市は聞きいれません。喜左衛門もとうとう、「そんなら箱をあけて見せたろか」といって、箱のふたをとりました。箱の中には鉄砲玉のようなかたちをした、めのう色の玉がはいっていました。ころり、ころりと転がっています。喜左衛門が手にとってみると、人間のからだのような温かみがあるのです。そばで見ていた藤市は、「これはもったいないことをした。ほんとに明神さんの目玉じゃ」といって、尻もちをついてしまいました。 はなし 水谷清太郎(「伊勢・志万の民話」 二反長半、倉田正邦編)

〇屠蘇酒方

加藤佐渡守の庖丁常に少し医薬を好みしが古方の屠蘇を製して天明三年癸卯正月二日其の屠蘇酒を温めて同役と共に飲みしが暫時に舌縮みて腹傷苦痛悶絶して両人ともに死せり 彼の屠蘇を同家中所々へ送りたりしに少し飲みたる者は死に至らざれども大に悩病めりき 屠蘇方書を見しに烏頭(ウヅ)あり烏頭の毒に中りしにやと同家中の者談りき 本草綱目の屠蘇の方に烏頭入りたり此の方にて有りしや 怖るべき事なれば記之(「安斎随筆」 伊勢貞丈)

食経(6)

酔ひて大便を忍ぶべからず。腸僻18・痔を生ず。

酒には諸の甜(てん)物を忌む。

酒に酔ひて猪肉を食すべからず。風を生ず。

酔ひて強く力を挙ぐべからず。筋を傷なひ、力を損ふ。

酒を飲む時、大いに猪羊の脳を食すべからず。大いに人を損ふ。煉真(れんしん)の士は、尤も宜(よろ)しく忌むべし

酒に酔ひて風に当るべからず。涼に乗じて脚を露(あら)わにすれば、多く脚気(かっけ)を生ず。

酔ひて湿地に臥すべからず。筋骨を傷ひ、冷痺痛を生ず。

酔ひて澡浴すべからず。多く眼目の疾病を生ず。

眼疾を患ふがごとき人は、切に酒に酔ひて蒜(さん)19を食するを忌む。

注 ⑱腸僻=下痢 ⑲蒜=のびる。(「食経」 中村璋八、佐藤達全訳)

表現をさそう飲食

もともと飲食には表現を求めるという側面がある。表現があってはじめてワインの微妙な違いや、豆腐の異なる食感が意識されるし、ワインや豆腐の味わいの違いが表現を求めるのだ。ワインを飲み慣れない日本人には「スミレの香り」とか「なめし皮の匂い」などといわれてもよくわからないし、豆腐を食べつけないフランス人には「絹のような舌ざわり」とか「腰のある食感」などといわれてもピンとこない。飲食は表現をさそい、表現は飲食をうながす。飲食と表現には、切っても切れないきずながある。おいしいものを食べると、何か言葉を発したくなるし、おいしさを口にすることで、さらに食べているものがおいしくなる。飲食は表現と結びついている。表現がなくては飲食は成立しない。少なくとも文化的な行為としての飲食は成立しない。飲食は基本的に表現にささえられ表現をうながす《表象的な》行為なのだ。表現の中心にあるのは、言葉である。なぜなら、味覚は言葉を介して表現されるのが基本だからだ。もちろんすでにみたように映像による表現、あるいは絵画による表現、さらには音楽による表現というのも考えられるだろう。しかし、それらの視角情報や聴覚情報は言語的な情報に翻訳されることで明確なイメージ(表彰)となる。(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)

十三駅付近の角打ち

十三駅周辺だけでも何軒もあるが私の入ったのは三軒だけ-東口の商店街内の「今中酒店」(通称「イマナカ」)、近くの路地に潜む「中島酒店」、そして、跨線橋(こせんきよう)の下のむき出しのコンクリートが店の天井になっている「イバタ」である。雰囲気も味わいも、三軒とも違う。「イマナカ」は客層がかなり広く、私が行ったときは中高年の女性三人を含め十八人いた。普段から店内のテレビがついているかどうかは知らないが、入ったときはちょうど夏の甲子園の高校野球が放映中で、呑みながらテレビに熱中している客も少なくなかった。つまみは、おでんのほかに焼き鳥もあるが(角打ちでは初めて見た)、何十年も前からほとんど変わっていないように映る店内は落ち着いており、いい意味で「普通の地元型の呑み屋」だと思う。「普通」というとありふれていそうだが、チェ-ン店が氾濫(はんらん)する現在、このような地元に根付いた古い店がますます貴重に思えてくる。ただし、十三辺りには、まだこのような店がたくさん残っている。「中島酒店」は、最近、酒屋よりも立ち呑みがメインになり、自家製のイカの塩辛や豊富な地酒とワインのメニューが特徴の一つである-日本酒は約二十種類、グラスワインは十二種類、泡盛も一種類ある。現在は純粋な角打ちとは呼べないかもしれないが、酒店であることには変わりなく、普通の立ち呑み屋とはまた雰囲気が違うように思う。それに、価格は、角打ちでしか見られない激安さ-冷や奴とビールの小瓶を一本注文した後に秋田県の「雪の茅舎(ぼうしや)」を一杯いただいて、会計五百七十円だった。大阪の角打ちならではのコストパフォーマンスだろう。三軒のうち、独特の立地条件と内装を除けば、「イバタ」が一番古典的な角打ちだと言えよう-つまみは乾き物と缶詰、酒の種類もごく限られており、店内にはテレビもラジオもBGMもない。それに女性は入店禁止である(「申し訳ないが女性はご遠慮下さい」と開店時間の案内の下に書いてある)。女将さんが店を差配しているから、この方針は男による女性差別とは言えない。単に従来の落ち着いた雰囲気を守りたいがためだろうと想像する。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

吉村昭「戦艦武蔵」 冷酒

起工式は昭和十三年三月二十九日午前十時から第二船台上で挙行された。普通ならば、多くの参列者を迎えて盛大に行われるのだが、船台には主席監督官、玉井所長以下二十人足らずの者が並び、冷酒でひそかに乾杯しただけであった。渡辺主任は、式の終った後、船台の上に立って曇空を見上げていた。工事予定では、進水するまで二年七ヵ月、この船台の上で甲鉄と鋼材と鉄板で組合わされた一つの壮大な鉄の城が出現する。それは一つの幻影のようにも思える。-

引用は起工式の冷酒。めでたい儀式の酒は燗をしない。日本酒の冷やで乾杯する。酔うためにのむのではない。同じカメやタルの酒をのむことに意味がある。神代のクチカミノ酒やアメノタムケノ酒も冷やだったろう。選挙のとき、こもかぶりを柄杓でくんだりする。婚礼の三三九度も冷や、戦場に出陣するときも冷や。戦艦も選挙も結婚も出陣も、ひやひやもののムダだから、めでたい。(「食卓の文化史」 秋元潔)

くだらんですねッ。ダメです。

-別棟(むね)の食堂にて、作家に会う。太宰治などと交流があったとか、これは誇大妄想にあらず、念のため。

藤本 太宰さんとは戦後ですか、お付き合いは?

L 戦後です。もうなくなってから二十何年になりますけどね。

藤本 いまも書いておられるんですか。

L いや。書く気はあるんですけど…。

藤本 テーマみたいなものはお持ちですか?

L まあ、いろいろあります。

藤本 最近、なにかお読みになりました?

L ええ、いろいろと。ずっと藤本さんのも…。

藤本 (テレて)いやァ、ぼくのンはくだらんですよ。(笑)

L (きびしく)そうですねッ。くだらんですねッ。ダメです。

藤本 ?!…

-共通の知人を捜し出すような会話がしばらくあって。

院長 この方は、虫が見えたりするんです。

L (黙ってうなずく)

藤本 虫って、何が…?

院長 サソリです。アルコール中毒ですよ。アルコールのせいで、幻覚と幻聴が起こって…。

藤本 ほう!幻覚と幻聴はどっちが先ですか。

L ぼくは幻覚が早いんですよ。

藤本 はあ-ッ。アルコールって酒ですか

L ショウチュウです。

藤本 何合ぐらいいくんですか。

L さあ、合ではいえませんね。やっぱり、何升ですね、当然。

藤本 ショウチュウで?はあーッ。どうです、今の小説は。

L (当惑の表情しばらくあって)あまり感心しませんなァ。

藤本 う、う。へへへ。

-屋上で。

藤本 いまの方、ふつうの人と変わりありませんなァ。

院長 今は正常です。ただ、いま出ると人に迷惑掛けますので、ねえ。ちょっと性格異常がありましてねえ。

藤本 しかし、みなさんおとなしいですな。

院長 そうおこる人はいませんね。なるべく開放的にやってますし、近所をハイキングして歩いたりしますから。(屋上からハイキング・コースをさして説明)(「ケッタイな体験」 藤本義一) 院長は狭山病院院長だった精神科医・坂口起造です。

酒中花のちらし(報条)

桃李物いわず山吹口なし。その口なしの色々と、たくみ出たるひとつのもの、南の花にたわぶれし、蝴蝶の翁がふみにみえし、芥の舟のそれならで、一たび盃の中にうかべば、花の唇はじめて動き、柳の眉たちまちにひらく。なべての世に行はれるは、浅草のはつかに、やなぎやのいとすくなし。いま製する所は、よし野はつ瀬のたねをうつし、まきゑ沈金の盃をいとはず。つみてはひたし、のみては興ず。もし酒中の趣(おもむき)をしるものあらば、いさゝか一枝の春をおくらんといふ事しかり。(「四方のあか」 大田南畝)

養命酒

大正十二年に、塩沢貞雄は「伊那の谷で三〇〇年以上も多くの人に飲まれてきた養命酒を、広く世に知らせてその効用をより多くの人々の健康に役立てたい」と、養命酒の製造・販売を目的とする株式会社天龍舘を設立し、東京を拠点に全国へ紹介の活動を開始した。養命酒製造の企業理念は、一言でいえば「奉仕」である。そして、「より多く」ということも経営のキーワードになっている。つねに、より多くの人に奉仕することが、養命酒製造の社員の行動基盤となっているという。この「より多く」のという視点は、たとえば、生薬という経験からの処方を化学的に解明し、「より多く」の人々へ普及させたいとして、生薬研究所を一九六〇年に設立したことにもつながっている。しかし、この企業理念を最もよく体現させている施策として健康相談がある。養命酒製造は、戦後いち早くユーザーアンケートハガキを導入した。これは、顧客の情報をフィードバックするというより、ツーウェイの情報コミュニケーション手段としての役割が強い。「アンケートハガキは、自由にお客様の意見が記入できるような形式になっています。いわゆる、質問票のようなニュアンスは極力避けています」(同社)。というのも、このアンケートハガキは、お客様の健康相談にのるようなスタンスをとっているからだ。結果的に、健康への質問が多く「健康相談」の形になったのだが、薬剤師や栄養士などの専門の知識がある人材が八名常駐して健康相談にのっている。しかも、すべての質問には手紙で回答している。「八名の専門家をこのためだけに常駐させているのは、高いコストがかかります。しかし、「"より多く"と"奉仕"の企業理念からすると、当社としては、コスト度外視で実施しております」(同社)。実際、専門といえども、一枚のハガキに答えるために半日かかるケースもあるという。また、また、直接養命酒との関係もない健康相談といった質問も多い。娘や夫の健康相談とか、リウマチの原因は何かとか、専門書を調べたりすると丸一日かかるときもあるという。また、一年間に約一万五千通強のハガキの質問があり、他に電話は一日に三〇本はかかるということである。どんなことがあっても、必ず回答することになっており、ワープロができる前は、手書きで回答していた。そのために、相談員達は、会社に講師を招いて、自主的にペン習字を学んだこともあったという。しかし、こうした努力は養命酒ユーザーの顧客満足に大いに役に立っている。養命酒製造のファンづくりに大きな成果を上げている。また、社員の誇りがモラールアップにつながっている。採算度外視でユーザ-の健康相談にのるといった一歩踏み込んだ、徹底した顧客の価値創造の経営を実践している。(「老舗企業の研究」 横澤利昌編著) 養命酒

女、音楽、食

これも数年前、大阪の有名な天ぷら店でのこと。客の眼の前であげてくれるいい年配の料理人の講釈がうるさかった。おまけに氏がビールを注文すると、ビールは天ぷらの味を落とすからやめなさい、と口をはさむ。宇能(鴻一郞)さんはさすがにムッとし、「いや、私は合わない、とは思わない。最初に少し飲みたい」と主張した。饒舌だった親父が少し無口になり、仲居がおろおろするのをチラと見た氏は、さり気なく話題を変えて元の機嫌になられた。やはり大人(たいじん)と思った記憶がある。音楽好き。昔はモーツァルト。宮部さんの記事には、応接間にバッハが流れ、オペラが好きと語られた、とある。そして女。ご存じない方のために言うと、氏のロマンポルノは、ここ二十年、斯界(しかい)のトップの座を譲らない。女、音楽、食、いずれも官能の世界である。(「文士とっておきの話」 金田浩一呂)

マジック酒場の一夜

S・N氏の経歴は、さして異色あるものではなかった。高校時代に、夏休みのアルバイトでミナミのバーでボーイをしていたのが学校にバレたことと、教師とケンカをしたことが重なって、二年で退学。すぐ水商売に入って、ミナミのキャバレーのボーイを二年、キタのバーでバーテン見習いを五年、その後、一本立ちのバーテンとしていくつかの店をまわったあと、十六年前に独立して「M」を開いた。そのころから手品に興味をおぼえ、参考書を買ってきては研究するうちに、自己流の道を見いだして、あとは徹頭徹尾独力で練習をつんだという。「ただ酒売って接客にあたるだけやったら、だれかてやってることでっしゃろ。何か一つ自分自身に付加価値みたいなものを添えなあかんと思ったわけです」はじめの三年間は、朝から夜中まで、ただひたすらカードを切ることだけを練習したそうである。ついで、左手の握力をきたえた。ある程度こなせるようになってからも、朝起きるとすぐ、頭も筋肉も弛緩(しかん)している状態のままで、三十分間カードを切ることを欠かさなかった。次に三時間たって、諸機能がいちばんいい状態で三時間の練習。夜は終ってから一時間。「途中でアホらしくなって、よっぽどやめよう思った時期もありました。そこを乗りきるかどうかが、分れ道ですわ」いま、「M」では毎日二た組のカードをおろしている。年間六百組である。そのカード代を必要経費に計上して申告したら、税務署から呼び出しをうけて、説明を求められた。目の前で、いくつかの妙技を披露したら、やっと納得して、以来、その税務署の申し送り事項になったそうである。いくつかのテレビ局が聞きつけて、何時も出演してくれといってきたが、S・N氏はぜんぶ断り続けている。「わたしの手品は、さしむかいの手品でっしゃろ。テレビでやったら会話がおまへんやろ。それに、僕の手品、ウチの店にきてくれはるお客さんに見て貰う手品です」それだけに毎日が真剣勝負で、まるで剣(つるぎ)の刃渡りをしているような気分だから、一日が終るとぐったり疲れます、といってS・N氏は白い歯を見せて笑った。(「マジック酒場の一夜」 江國滋)

・厄月

厄月というものがあるのだ。春なのに、散々な三月であった。酒がからんでの災いである。酒は酒るべし。否、避けるべし。か。私の職場は三月が年度末である。従って飲み会が多い。反省会。納め会。送る会。謝恩会。それに加えて、出版記念会や××賞パーティーの数々。その度々の二次会。三次会。災いが起こるのは、ひとりの帰路の、路々である。出がけに放置(ごめんなさい)した自転車にまたがり、わが家までの二〇分をよろよろ走るのであるが、これが転倒を招いてしまうのだ。その度の被害はけっこうに大きかった。自転車のハンドルは曲がるし、ハイヒールのヒールでおろし立てのロングスカートに穴はあけるし、靴は裂けて廃品となるし、もちろん青痣(あおあざ)、生傷はたえなかった。災いは決して福に転じない。痛みをこらえながら自転車を引いていると、情けなくなって涙が出てくる。涙が出ると、淋しさも悲しみも人恋しさも…とにかくいろいろと集まってきて、みどりの電話を見つけるととびついてしまうという順序をたどる。この日の迷惑を収捨ママするために、後日千万心をくだくということになってしまうのである。厄月も終わろうという頃に、胸部軟骨を骨折した。屋形船の屋根から飛び、着地失敗の結果である。初体験だもの。そう上手に飛べる訳は無いのだ。ダヴィンチの時代から人間は飛びたがりやなのだ。三月四日は、「花ざかりを宇宙にひっかけて」(金子光晴)、酒に誘っている。ハヤク散ッテシマエ。斜に見上げても桜は美しい。(「詩と酒に交われば」 市原千佳子)

古駅

やがて私はその可懐(なつか)しい風呂から上り、更に酒を新たにし、庭さきの池から鯉を上げさせ、涙の零(こぼ)るゝ思ひで膳に向つた。その時給仕に出た女があつた。二十二三の、どちらかと云へば大柄の、色は薄黒いが眼鼻立の締つたこの家などには思ひもかけぬ田舎離れのした顔であつた。そして東京弁で、よく喋舌つた。試みにさして見た盃をば喜んで引受けて遠慮なく飲んだ。慎んでゐたが、少し酒が廻ると彼女は次第に生地(きぢ)を現して来た。『お前は十二階下にでもゐたのでないか』と云ふと『マア、そう見えて?!嬉しいわ!』といふ様な風になつて来た。見たところこの宿の真実の娘らしかつた、久しく家を抜け出してゐて此頃帰つて来ているといふ風であつた。場合が場合で私も酔つたが、女は更らに酔つた。そして終には流行唄などを唄ひ出した。少々私も呆気にとられてゐた時なので、それを押し止めながら、唄ふなら土地の追分節でも聞して呉れと云ふと、それなら恰度いゝ者が来てゐると云ひすてゝ勝手から二人の老婆を連れて来た。老婆たちは此付近の者で、風呂を貰ひに来てゐたらしい。老婆が来ると娘はそれにどし/\酒を勧めながら、追分を唄へと命じた。そして私を見て笑ひながら、この婆さんたち、昔はこれで土地の女郎衆であつたのだと云つた。四散した飯盛女郎の中、この土地に残つた者も幾らかあつたのださうだ。其中の二人のこの老婆たちも程なく酔つて来た。そして二人共両手に飯茶碗を持って逆さに膳の上をぽつく/\と叩きながら-それは馬の蹄の音を真似たものである-声をそろへて昔馴染みのその唄を唄ひ出した。(「古駅」 若山牧水)

酒の味

特に、晩酌というかたちで毎晩同じ酒を飲んでいるときは、感じる味がちょっと違っても鮮明にわかる。甘く感じれば、すべて調子がよいと考えて安心してよい。苦い味がすれば、精神か肉体、または心身ともに、どこかが病んでいるのである。そんなときは、酒を飲む余力もないものと考えて、飲むのもやめ食べるのも早々に切り上げて、早めに休むことだ。酒の好きな人は、酒の味によって体調の善し悪しを計ることができる。酒の味が健康状態のバロメーターになるのである。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)

なべのふたかまのふた[鍋の蓋・釜の蓋]

丸に一の新田の紋を鍋の蓋に、丸に二引きの足利の紋を釜の蓋に、それぞれの見立て。-

⑦足利は酒屋、新田は太神楽 (樽三九)

⑦銘酒剣菱で売つた神田昌平橋外内田屋の商標は丸に二引きで足利の紋と同じ、太神楽丸一は新田の紋に似ている。

なわのれん(縄暖簾)

[名]安い飲食店。現在は居酒屋。飲み屋。🔶『東京風俗志』中の巻・第八章(1899~1902年)<平出鏗二郎>「酒屋はもと酒を売るを主とし、特に客を延いて店頭にのましむることなし、其のこれあるは所謂縄暖簾[此類の飲食店の習として門口に縄暖簾を懸くるを以て此称あり]にして」🔶『かくし言葉の字引』(1929年)<宮本光玄>「なはのれん(縄暖簾) 下等な飲食店のことをいふ」🔶「安城家の兄弟」微罪(1931年)<里見弴>「縄暖簾を掛けた表口に立つて案内を乞ふと」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

ギンナンには日本酒

十月も末の夜、街中に雪が降り、冬到来と思っていたのに、その後続いたのは、穏やかな日々。今のうちにお散歩をと近所を散策したのですが、まぁ、なんと寂しいこと。札幌を襲った台風のおかげで、木があちこち倒れてスカスカ状態、葉があったころは、まだ少し「ここの木々は助かった」と思うものもあったけれど、葉が落ちた今、傷口が深いのが分かります。身近に失ったものを目にすると、今まで与えてもらっていた自然への感謝の心がわいてきます。でも便利さに負けて、私たちは台風以上に自然を壊してきてしまいました。どんなに立派なビルが建ち並ぶより、木や草花の緑は心に安らぎを運んでくれるのに。複雑な思いでいますと、目の前を大きな袋と長いさおを持った人たちが歩いています。と、一人がさおを高くかざし、イチョウの枝をバンバンッとたたきました。するとバラバラと黄色いサクランボ大の実が落ちてきます。「あっ、ギンナンだ!」自然の恵みはこんな所にも。ほうろく鍋でコロコロ炒って、はぜた皮をむくと、ヒスイ色の実が現れます。かむとモチモチほろ苦く「う~ん、大人の味」こんな時はやっぱり日本酒が似合います。人肌にお燗をして、ゆっくり季節を楽しみましょう。思いがけずに転がってきたギンナンは「こちらはまだ頑張ってるよ」という自然からのエールだったのかもしれません。(「さしつさされつ」 中田耀子、土倉裕之)

盃の持ち方、酒の注ぎ方

幸いここに、山口瞳氏の書かれた盃の持ち方、酒の注ぎ方の一文を引用させていただいて、酒客山口氏の酒道を習いたい。「まず最初に盃の持ち方である。先ず盃を持ってくれたまえ。無意識でいい。そうだ。誰でもヒトサシユビとオヤユビで盃を持つだろう。ナカユビを盃の下部に軽く添える人もいるかもしれない。それでいい。この際、ヒトサシユビとオヤユビは、盃の円の直径を指し示す形になる。これも自然にそうなるはずである。そうでないと盃は落ちてしまうし、落ちないまでも不安定で、余分な力を必要とすることになる。そうやって盃を持ったら、これを唇に近づける。そうして、ヒトサシユビとオヤユビの中間のところから飲むのである。この際に、舐めるようにではなく、盃の中の酒を口の中に放りこむようにして飲む。これが正解である。これが見た目にキレイな酒の飲み方である。次に徳利の持ち方である。これは非常に簡単である。銚子を持つ。それをそのまま横に倒せばいい。オヤユビと、残りの四本のユビで持つ。そうして、オヤユビを下に向けるようにして倒すのである。相手に向って縦に突きだしてはいけない。それだけのことである。」(「徳利と盃」 小松正衛)

酔蟹(ズエイシエ)

老酒に山椒、しょう油、塩、砂糖で味を付け、生きたワタリガニを放り込んで一週間ほど漬けると、カニ身や卵が鼈甲色(べつこういろ)になり芳醇な味を醸しだし、恰好の酒肴となる。(「食と酒を楽しむ」 矢代稔著・見田盛夫監修)

鯛の昆布〆 梅醤油

たいの旨味に昆布の旨味が加わった、和食ならではの味わい。とっておきの酒肴に。

●材料(2人分) たい(サク取りしたもの)1サク 酢適宜 昆布2片 塩少々(ごく薄塩) 梅醤油(梅干し1個分 醤油適宜)

●作り方 1昆布を酢水で湿らせたふきんで拭いて、やわらかくしておく。 2たいの皮をひく。 3サクのまま(またはそぎ造りにして-)、薄塩(-)をふってしばらくおき、水気を拭って昆布に挟む。 4

2時間以上おいて器に盛る(時間がないときは、軽く重石する)。 5梅干しを裏ごしして醤油でとろとろにのばした「梅醤油」を添える(醤油の分量は梅干しと同量より少なめで)。(「おうちで居酒屋」 YYTproject編)

インドの特殊例

すなわち、ベーダ時代(紀元前三〇〇〇年前くらい)の記録によれば、ソーマパンとよばれる一種の酒が宗教儀礼において使われていたが、現在のインド人の観念からすると、儀礼に酒を使うこと、また飲酒などはヒンドゥ教徒のすることではない、ということになっている。インドの宗教儀礼に酒が使われなくなったのはベーダ時代の次のウパニシャッド時代(大体紀元前一五〇〇~八〇〇年)であると思われる。この時代はウパニシャッド哲学として知られるように、哲学が非常に発達した時代で、複雑な儀礼よりも知的な活動に当時の上層の人々の関心が集中し、知的活動を低下させる飲酒の習慣が社会生活から後退するとともに、酒を儀礼用にも用いなくなったものと思われる。したがって、お釈迦さまの出たころには、すでにインド人は酒をそういう重要な位置からはずしてしまっていることがわかる。菜食主義が全インドに広がっていったのもこの時代である。それ以降のインドでは、特殊なところに限って飲酒が許されてきた。たとえば、日本でいえば郭のような、女のエンターテーナーがいて男の方たちが遊びに行くところではお酒が出て男の方たちが楽しんだことが、七~八世紀のころの記録にみえる。しかし、普通の家庭で酒を飲むという習慣は、ほとんどみられない。したがって、お酒は第一の常用飲料、第二の儀礼からはずされたわけであるが、第三の気分の転換、第四の社交の効用をもつものとして、それがしかも特殊な場所に限定されたものといえよう。また、王宮では酒は飲まれていた。昔のアラビヤとかインドの王宮が出てくる映画などに、すばらしい酒宴の状景があるが、そうした所では残っていた。それからもう一つ、最下層のカーストたちとか労働者たちは飲んでいたし、現在でもそうである。農村に行くとよくわかるが、下層の労働者とか、カーストの低い人たちは酒がめを家に置いており、ほとんど毎日のように飲んでいる。このようにインドは特殊で、王侯貴族の間、富裕な商人の遊場、最下層の人たちの間には酒が使用されてきたが、全インドの主たる人口を形成する中産階級、知識階級の間ではお酒は長い間飲まれていない。現在でもインド人は外交官くらいになると飲むが、学者の場合は飲む人が非常に少ない。日本ではたいてい酒造りの家は素封家であるが、インドの酒造りの家も村ではたいてい経済的に最も豊かな家である。ところが、インドではウパニシャッド時代以来、お酒がそういう位置づけになってしまっているためであろう、酒造りの家は、非常にりっぱで、金持であるが、カーストのランキングになると、一番下のアンタッチャブル(不可蝕賤民)のカテゴリーに入れられている。(「酒と社会」 中根千枝)

お守り

あるユダヤ人がラビから、火除けのお守りを二つもらった。その一つは奇跡のラビ自身が祝福したもので、もう一つはラビの祖父のものであった。で、どういうことになっただろう。お守りが二つもあったのに、このハシディズムの百姓の小さな家は丸焼けになった。火事の原因はまったくありきたりのもので、酔っぱらった百姓がマッチを乾いたかんな屑の山の中に投げ込んだのだった。百姓の女房は頭の毛をかきむしった。夫は女房を慰めて、言った、「どうしておまえには分からないんだ。これはみんな神さまのなされた奇跡なんだ。神さまがそうなさろうとお思いになれば、鼠はライオンより強くなるし、酔っぱらい百姓は神聖なお守り二つより強くなるんだよ。」(「ユダヤの笑話と格言」 ザルチア・ラントマン編 三浦靱郎訳)

秋色(しゆうしき)

秋色は武江の人、はじめ照降町(てりふりちよう)菓子屋大目が妻たりし時は、お秋といへり、少小(しようしよう)より風流(ふうりゆう)の心ざしありて、十三歳の春上野の花見に行きて、清水寺観音堂のうしろ、井(い)の端(はた)の桜を見て、 井戸端(いどばた)の桜あぶなし酒の酔(えい) その頃の御門主、雅(が)の切(せつ)におはしけるが、木々に付けたる詩歌俳句(しいかはいく)を日々に取集め、甲乙を評し給ひしに、この句おしなべて、その頃の秀逸(しゆういつ)には極まりぬ。後代(こうだい)までも秋色桜(しゆうしきざくら)と名に立ちしも、また宜(むべ)ならずや。(「俳家奇人談 続俳家奇人談」 竹内玄玄著 雲英末雄校注) 秋色桜おまえもか

差出し申御詫(おわび)一札之事

一 我等義当月十月二日夜、酒ニ乗じ鳴動之上前後亡失仕(つかまつり)、八百万(やおろずの)御神たち御留守も不弁(わきまえず)、御江戸町々家蔵等破逆致し、損亡夥敷(おびただしく)候ニ付、神仏方御怒之段御尤(ごもっとも)ニ御座候、然ル所先夜雨天之節、津波共打寄候ニ付、我等罷出(まかりいで)、八大龍王へ相頼、右津なミ(津波)差戻させ御ぶなん(無難)ニ相過候、依之蛭子神(えびすがみ)を以て御詫申入候所、ゆるゆる御聞済被下置(くだされおき)、千万雑有(ありがたく)奉存候、向後震候節ハ鯰一同蒲焼すつぽん煮等に被成候共、決而(けっして)一毛之動申間敷(もうすまじく)候、為後日(ごじつのために)さしゆれ(入れと震れの洒落)申一発、仍不断の如し(よってふだんのごとし) 安政二年霜月二日 地震坊 大鯰(「鹿島信仰の諸相」 茨城県立歴史館編) 安政の大地震の際に摺られた鯰絵にある戯文です。

桃の花

三下り 〽桃(もも)の花(はな) あかき灯影(ほかげ)や ぼんぼりの この朧夜(おぼろよ)を 女人(みようと)びな 二人(ふたり)してくむ 白酒(しろざけ)に

酔(よひ)も出ましよ ねむくもならう まあ重たげなあの眼(ま)ぶた(「小唄名曲集」 邦楽社編集部)

酔眼受験

一次試験にまず合格、二次試験の前日、ラグビーの試合があって、砂見は、アドリブクラブのウイングとして出場、ワントライを上げた、「東大受験生の中で、いちばん優雅な、一日を過ごしたわけだ」誰かがいう。試合は当方の圧勝で、飲めや唄えの大騒ぎ、さすがにぼくは気になって、不服面の砂見を見かえした。ところが彼は、日曜日で店を閉めている「まえだ」へ入りこみ、朝四時まで飲んで、二日酔いどころか、まだ毛穴の一つ一つから、酎の香り噴き出す体で、試験場へ向ったという。そして砂見は、理二に入った。発表の日寝坊して起きたのが午後三時、本郷へ出かけようとした時、「かいば屋」の主人が、吉報と共にかけつけた。「そうですか、よかったですねえ」砂見は他人ごとの如くいい、主人はまた「東大も質が落ちたなあ」とつぶやいたらしい。(「敵陣さらに深く」 野坂昭如)この砂見は、東工大を出て、三菱商事に入って、そこをすぐ止め、ダンプカーの運転手、陸送屋、椎茸栽培などを手がけ、野坂の選挙を手伝った人だそうです。

松尾神社

宮廷御用の酒は、造酒司(みきのつかさ)において造られていたが、一般貴族、官人たちのあいだに、しばしば飲酒のふうが見られてきただけに、平安京には、早くから酒屋ができていた。京に住む衛士、仕丁らが一般には商売することを禁じられていたけれども、酒食を供する店を設けることは、このかぎりでないと定められていたように、酒屋は利益も多かったこととて、店屋としてまず目立つものになっていた。とくに平安京の都市づくりにスポンサーであったといえるほどの秦(はた)氏の一族には、酒屋業をいとなむものが少なくなかったようである。その一人秦永成(ながなり)なるものが、宅地を他人と交換したさいの文書に、住居の内訳に「酒屋一宇」を書きだしている。醸造のための酒倉が一軒ふくまれていたということである。秦氏の祖である秦忌寸都理(いみきとり)が、大宝元(七〇一)年に勧請したという松尾神社は、平安京時代になって大いにさかえたが、この神社は、今でも全国的に酒造業者の尊信を集めている名社である。松尾神社の神が降臨したのは三月三日だということになっている。三月三日は、古代貴族社会では、曲水(ごくすい)の宴の催される上巳の節供の日ともなっていた。三月上巳が、いつしか三日の日に固定したのである。その節供において、小さな水の流れの上に酒盃を浮かべ流し、ところどころに立つ公卿の前を流れ過ぎないうちに、各自が一詩を詠じて盃を取りあげ飲む、優雅な遊びが行われていた。このような、曲水の宴が催される日に松尾の神が天降ったと伝えているのは、この神が早くから酒に縁のある神だとされたからではあるまいか。とにかく、平安時代にも、民間の酒造りとしては、渡来人系の秦氏が得意としていたのであろう-。そしてひろく貴族官人社会に酒の需要が多かったところから、酒屋は繁昌し、後代にも、金持の代表としては酒屋がまず指折られるほどになるわけである。そしてかれら富豪の酒屋にとって、最高のお得意として、摂関家を中心にした公卿たちがいた。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎) 神格変革

猩々の大盃

今年己巳(つちのとみ1809)弥生九日の夜、稲荷新田の名主六郎左衛門が家に宿す。年寄四郎兵衛が家は古への名主四郎兵衛が子孫なり。此家に大盃あり。猩々のまき画にて、底広がのみし盃也。また末広の松も、底広が愛樹なりといふ。(「玉川砂利」 太田蜀山人) 慶安年間記事

・白酒を 蝶も来て吸ふ 雛(ひいな)かな 成美

・醴(あまざけ)に 桃李の詩人 髪白し 其角

・けふ酒を のむは桃色 上戸かな 紀伊衆

・ももの酒 いづみかはけふ みかの原 作者不知

・笠に受け 袂に酔ふや 桃の酒 作者不知

・桃の酒 李白は一斗 例の如し 樗良

・朧夜を 白酒うりの 名残かな 支考(「日本詩歌歳時記」 実川栄次郎)

世界を楽しむ

祖田修(京都大学教授・農業経済学) あるドラマのなかで、「酒を飲まない者は羊だ。酒に飲まれる者は豚だ。酒を飲む者は獅子である」という言葉が聞かれ、なるほどと思った。酒を飲まない人でも、立派な人はいくらでもいるので、この言葉は酒飲みの言いわけでもあり、気概でもあろう。すでに酒屋さんに行けば、内外の多種多様の酒が並び、私たちもその都度それぞれの楽しみ方をする。だが、まだまだ世界は広く、マレーシアの酒、アフリカの酒等々、ご存じない方も多いだろう。私は職業柄各地に行くが、必ず地元の酒を所望して楽しむ。量はだめだが、「酒を飲む者」であると思っている。キイワード「世界を楽しむ」にはふたつの意味がある。ひとつは、まだまだこれから世界各地の酒を楽しむ時代が来るだろうという意味と、もうひとつは、世界の人々と人生を語り、世界を語り、言葉は十分に通じなくとも、酒でわかりあうとの意味である。日本酒も負けずに、世界の酒になるだろう。(「酒席に役立つ読む肴」 酒文化研究所編)

愛酒の詩歌人

僧侶出家の身を以て愛酒の詩歌を残した人には、良寛のほかに一休和尚がある。こちらの方はいずれ何か深い哲学的な意味もあるなどと説く人もいるが、ことさらに飲酒に対するこだわりの強いことが感じられるところや、何とはなしのわざとらしさが目について、私の気分に合わない。それに比べると良寛のさりげなく、ただひたすらに酔を楽しめる態度が羨ましい。その様子などもいわゆる「くずれる」ようなことのなかったらしいことも、友人の解良栄重などによって書き残されている。芭蕉も私の少し調べたところによると、少なからず愛酒党であったらしいのに、旅の戒めなどの文の中に「微醺にして止む」というようなこの人らしい気取りが強調されている。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)

酒造りと養蚕

網野(義彦) 資料の残り方の問題とも関係があると思いますね。養蚕を女性がやったということも、「鎌倉遺文」三万点余の文書の中で、証明できるものは四、五点ぐらいしかないのです。もちろんそれではっきり証明はできますけれども、そのくらいの比率ですから、女の活動は、日本の文書主義の世界では表の世界からはほとんど消し去られていますね。文学のほうでは、女性が養蚕をしていることは、「今昔物語集」「海道記」などで証明できますが、文書としてはあまりないですね。しかし酒の問題は、寺院にも関係していますが、駿河の実相寺の院生時代は、蒲原宿の遊女を寺に連れ込んでさかんに酒宴をしているので衆徒たちから糾弾されていますが、そのときは遊女に蚕も飼わせているんです。お寺の中で。日本の寺は酒も造っているわけですからね。もちろん酒も飲んでいるのですが、蚕も飼っている。

大岡(信) そうですね。

網野 僧侶は酒と無縁でない。酒と無縁でなければ、女とも無縁ではないということになります。お寺の境内に桑を植えてはいけないという禁令が鎌倉時代後期に出ています。桑を植えると女が入ってくるからいけないということなんですね。(「酒と日本文化」 大岡信、網野善彦、浅見和彦、松岡心平)

甘口から辛口へ

「こんなお酒では東京では売れませんよ」試作をしたお酒について、関矢さんは歯に衣を着せずにズバリと言いたいことを言う。-

特に福岡県下においてはその傾向が強い。これは何も、お酒だけに限ったことではない。しょう油もそうであろう。福岡では、甘口タイプでないと普及しない。このため小林酒造も、これまではどちらかと言うと甘口のお酒を造って福岡県下を中心に販売してきた。ところが、一九七七年(昭和五二年)以降のことである。世の中全体が、それまでの甘口から辛口へと変化し始めた。さらには数はまだ少ないが、吟醸酒のように淡れい辛口を好む人も出てきた。福岡県でも特に若い人に、最近はその傾向が見受けられるようになってきた。そうした消費者のニーズが変化する中で、小林酒造がこれまでかかげてきた「旨い酒」造りの方針を、見直す時期にも来ていた。その問題意識が小林社長にはあったため、関矢さんの指摘を受けてもけんか別れをするのではなく、むしろ真のパートナーとなっていく第一歩となった。一九九〇年(平成二年)十一月のことである。それから話が急ピッチで進み、翌年の春には関矢さんのオリジナル酒が小林酒造からも出来あがった。関矢さんにとっては、三十六番目のお酒の「似花(あえか)」である。(「お酒に乾杯! 関矢健二の酒の世界」 西村一郎) かんなびの里

ガラス瓶

わが国で最初にガラス瓶に詰められた日本酒が発売されたのは、明治十一年のことだが、当時はまだ、ガラス製品の製造技術が未熟だったことや、一般に流通させる酒の容器としては非常に高価につくことなどから、一気に普及するきっかけとはならなかったようだ。一升瓶入りの日本酒としての発売は、明治三十四年まで待たねばならなかった。ガラス自体は江戸時代中期から一部で製造が始まっており、後期にはガラス製の酒盃や徳利も作られていたが、日用品を大量に製造できる水準にはなかった。明治に入って欧米の生産技術の導入が始まり、七年には官営の品川硝子製作所が竣工したものの、板ガラスを中心とした建築用ガラス材の製造が主体だった。酒などの流通容器としての瓶製品の製造が可能になったのは、三十年に連続式タンク窯や自動成形機といった、ガラス製品の連続生産プラントが導入されてからのことである。こうして、明治三十四年に最初の一升瓶詰め日本酒の出荷が始まったが、一升瓶生産自体が少なかったうえ、昭和初期までの瓶詰め作業はすべて手作業で行なわれていた。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)

カクン

梅雨時にはまだ間のある屋上ビヤガーデンは、さすがに冷える。アナタと宮沢は、結局、大ジョッキ二杯を飲みほして、そら豆の大盛りをおかわりしただけで、屋上から撤退した。「じゃあ」とアナタはいった。「じゃあ」と宮沢がいった。二人は、ただそういっただけだった。気がついたら、酒瓶がきらめくカウンターバーに二人で並んで腰かけていた。「私、一応、週に二日は、休肝日を作れって、医者にいわれているんですよ」と宮沢はいった。言葉が虚しい。それから、もう一軒、着物姿の太った女がカウンターの中に立ちはだかっている小料理屋風のカウンターに二人は並んでいる。「私、来月から、水泳をやるんですよ。家の近くにスイミングクラブができて…」と宮沢が、時折、小出しに前向きなことをいう。酔うにつれて、話が健康に向かう。こういうのも、何かの代償行為なのだろうか。宮沢と別れて、帰りの電車に乗った時には、すでに十二時を回っていた。頭が少しふらついた。吊り皮につかまっていると、眠気が襲ってきて、ヒザがカクンとなる。車内中の人間に、そのカクンの瞬間を見られているような気がして、アナタは、急にマジメな顔つきになる。目の前がかすかに揺れる。週に二日の休刊日。宮沢は、理想を話していたんだな、とアナタは思う。終電車間近の郊外電車の中は混み合って、電車が揺れるたびに、酔っ払った乗客があっちこっちでバランスを失いかけている。アナタの目の前に揺れる三十そこそこのサラリーマン風が、何かをつぶやいている。その声は酔いのせいか、次第に大きくなってくる。ふいにその男は大声で「すいません。飲み過ぎて会社に行かれません」と受話器を耳にあてる仕種(しぐさ)をしてから、急に小声になって「そんなこと、いえるわけないよな」とつぶやいた。アナタは、思わず吹き出しかけたが、同時に吐きけもやってきて、怒ったような顔のまま、吊り革につかまった右手一本で、ゆらりゆらりと、体のバランスをとり続けていた。(「ビールを1パイント」 永倉万治)

五色の酒

好奇心の強い、新しがりの紅吉(青鞜社会計係、女性)は、その目をあざむくような新鮮な美しさに感動した。しかし酒は全く飲めないたちだったので、眺めているだけだった。しかし帰ってくると、早速『青鞜』の「編集室より」という六号雑記欄に、鴻の巣の「五色の酒」を、いかにも呑んで来たように礼讃して書いた。紅吉の叔父竹坡は粋人で、ある日、紅吉と中野初子を連れて、吉原へ案内した。「お前たちが女のために雑誌を出したり、いろいろ働いているのは結構だが、本当のことをしようと思ったら、吉原のようなところにいる暗闇の女のことを知らなければ駄目だ」と、竹坡に言われた紅吉が、明子たちを誘ったのである。大文字楼という茶屋に案内され、一人の遊女を囲んで、寿司をツマミながら話し合った。遊女は素直に身上話をした。身純情な紅吉はすっかり感動し、興奮して、あとでその遊女に手紙を出し、返事をもらい、すっかり仲良しになった。感激すると自分だけの心におさめておくことの出来ない紅吉は、この話を不用意にも、『東京日日新聞』の社会部記者小野賢一郎に逐一しゃべってしまった。それまでにも兎角社会の注目の的になっていた青鞜社である。その女たちが「五色の酒」を呑み、男しか行かない吉原へ繰り込んだというニュースは、入社して間もない社会部記者の小野にとっては願ってもない特種だった。「青鞜社の新しい女、五色の酒に酔う」「青鞜社の新しい女、男女同権を主張し、吉原妓楼に遊興す」といったセンセイショナルな見出しの下に、あまり上品でないすっぱ抜き記事が『東京日日新聞』の三面を賑わした。他の新聞も追随してさかんにかきたて、「新しい女」への一斉攻撃がはじまった。驚いた(与謝野)明子たちは、早速『青鞜』に真相を発表して、誤解をとくことにつとめたが、新聞の読者にくらべれば、『青鞜』の読者はまだ微々たるものだったから、到底かなわなかった。青鞜社には毎日のように脅迫状が舞い込み、事務所ばかりでなく明子の家にまで小石の雨を降らせるものさえあった。そうなると、青鞜社の内部にも動揺が起った。紅吉への非難の声がささやかれ、明子が紅吉を甘やかすからこういうことになるのだと言うものもいた。こうして青鞜社は分裂して、新たに「真新婦人会」が生まれるのである。(「物語女流文壇史」 巖谷大四)

観戦記

わが愛用のウイスキーは酒量の少ない木村前名人にグラスに二杯だけ分配し、あとは大酒飲みの升田八段と私がのむ。私のテーブルは升田八段の外に酒豪が二人、さてこれより酔払う、酔えばどうなるか、わかり切った話である。升田八段は大阪人特有の開放的な、なんでもザックバランに言うような人物であるから、これも万事控えめな東京人の気質から傲慢ととられ易いところがあるが、根は礼儀正しい人物である。酔払って傲慢不遜、人を人とも思わなくなるのは、升田八段に限らない。私もそうだし、たいがいそうだ。すべて芸道の人は、その道にウヌボレなしには生きられぬものであるから、酔えば誰しもそのウヌボレが顔をだすのは自然の情である。酔って、はじめのうちは、升田は弱いと東京の奴は言いよるけど、ちゃんと勝負に勝っとるのやから、仕方ないやないか、などとブツブツ言っていたが、困ったことに、私がまた酔払ってアジルのが大好物で、その道の名人なのである。私が一枚加わっては、もう荒れること瞭然であるが、新東海の御歴々、みんな初対面だから、そこまではご存じない。対局の前夜であるから、少しは酒量を控えるかと思うと左にあらず、私と二人でウイスキーを一本あけて、さらに日本酒をガブガブのむ。私のような良からぬ相棒がいたせいかも知れぬ。さすれば升田八段は気の毒で、もっとも、前夜にはガブ飲みすべからず、という今後の用に立つかも知れぬ。とうとう最後に、木村など全然怖くない、オレが強いに極っている、ということになる。なんべんでも勝つ、彼は立膝して前名人に叫ぶのだ。酒量は少いが前名人も酔払っている。なんの升田ごとき、という気概は胸底に烈々たる人物であるから、イヤ、オレが強い。まだまだ升田ごときにオクレはとらぬ。満々たる自信を叫ぶ。人々の頭越しに叫び合う。(「観戦記」 坂口安吾)

じゃ、瓦斯か?

これは昭和十二年春、太宰と檀一雄との間にあった話である。二人は荻窪の屋台の鰻屋で大酒をあおった。そこでしたたか酔ってしまったが、さらにアパートに酒一升さげて帰り、また飲んだ。そうなると、太宰はもう飲酒入水(じゅすい)のことしか頭になかった。太宰は檀に、「この位飲んでいれば」とか「わけはない、飛び込みさえすればいいんだ。井の頭池に。今ごろは氷が張っているね」と、いっしょに死のうと誘ったという。それをはぐらかせて檀は言った。 「やめよう。もうここに転がっていた方がよっぽどいい」「じゃ、瓦斯(がす)か?」と太宰が言った。「うむ」と私は肯いた。アルコールに思考力は全く麻痺して終っていた。押入れから矢鱈に布団類を引きだして、部屋の中に散乱させた。太宰はさっさと布団の中にもぐりこんだ。酒の脂にテラテラ光る顔を半分のぞかせながら、「灯を消せ」「よし」と、私は消灯した。「開けろよ、口を」「うむ」と私は手探りで瓦斯管の捻子(ねじ)を開き、それから、焜炉(こんろ)をゴム管からひき抜いた。焜炉の穴から、瓦斯を出しても、又ゴム管から直接出しても、今考えれば同じ筈なのだが、あの時はどちらにしようかと迷って、壮烈な方を選び取る気でいたから不思議である。 しかし檀は寝入ってしまわなかった。猛然と覚醒し、我に返ってガスの捻子を閉じた。そうして置いて、檀は太宰のところを逃げ出した。こんなこともあった、と檀は『小説太宰治』に書いている。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)

ツチクジラ

房総地方には「タレ」とよばれるツチクジラの干ものがあります。これは古くからあるこの地方の食べもので、地元にクジラの捕れなくなった現在でも、よほど根強い需要があるとみえ、クジラの生肉をはるばる遠方から取り寄せ、いまだに製造がつづけられています。それに最近は観光客も多く、ものめずらしさも手伝って、みやげものとしても案外売行きはいいようです。店先で見かけるものは一様にわらひごで束ねられていて、これがいっそう素朴の趣きを出しているのでしょう。あまり見ばえのする食べものではありませんが、火にかざして焼くと、たちまち肉の内部にこもっていたクジラの脂が表面に出て、急にしっとりとした濡れ羽色に変わります。それを冷えないうちに指先で細かくほぐし、醤油をすこしつけて食べるのですが、酒やビールのツマミに好評です。ただ、最近はツチクジラが絶滅状態なので、売るほうにも苦労があるらしいのですが、苦しいなかでも信用だけは落とさない心がけがほしいものです。この点からしても、早くクジラの資源が回復して、房総沖にツチクジラの回遊してくる日が待たれます。(「江戸前の魚」 渡辺栄一)

節分盃

ある人、家来(けらい)を呼びて、節分(せつぶん)の盃(さかづき)を買(かふ)てまいるべしと。家来うけ給ハり、道具(どうぐ)やヘ行(ゆき)、ぬり盃にいわしひらぎなど、金粉(きんふん)にてかきしを買(かい)とゝのへもちかへり、主人(しゆじん)へ見せけるに、イヤ、節分の盃ハこれにてハなし。今(いま)一度(ど)ぎんみして買なをしきたるべしといひし故(ゆへ)、家(一オ)来もぜひなく、又/\道具やヘ行、かくの通(とを)りといひけれバ、道具やしあんし、しからバ此盃也とて、一升(しやう)も入(いる)べき朱塗(しゆぬり)の大盃(おゝさかづき)を売(うり)わたしたり。家来持(もち)かへり、主人ヘ見せしに、これこそほんの節分の盃なりとてきげんよし。家来あまり心得(こころへ)がたく、何(なに)とて此大盃を、節分の盃とハ申ぞとたづねけれハ、主人、ミヨ。酒を此盃にひとつつぐと、かんがあくによつてじや。(「軽口東方朔 節分盃」 武藤禎夫・岡雅彦編)

酒造歌

〇今摺る酒母(もと)は、ごしゆになる。桶の木の大木(たいぼく)は板になる。

〇うちあげて見れば羽黒山、見おろせば西隆寺、みほの高瀬が。

〇をさなき時はかさねぎで、年よればひとへづゝ脱(ぬ)ぐが竹の子。

〇おもはくさまにそはれぬかと、浅草の観音さまに七夜籠り。

〇お江戸ではやる刀掛け、今此処ではやるの蚊帳の釣手に、つりかぎ引掛け、ぼつかけなうんよ。(岡山市)

〇忍ばうとしれば「ヤボジヤイ/\」犬がせく。赤黒なくなよ、斑(ぶち)もなくなよ忍ぶ約束。(御津郡)

〇今するもとは御(ご)酒となる、楠は石となる。ナンエンヨー。

〇玉島がよいとは誰がいうた。前は海、沖では水島、横手は八幡、うねすね入海のり込む大船、よこつけ、べつたり、後には、七つ七島。ナンエンヨー。(浅口郡)(「里謡集」 文部省編)

((供物)

お蔵元の火の神は12月27日上天1月4日帰られる。その日あげる品々。まづ塩水で火の神を洗ふ。(神体は砂岩で、鉄分を多く帯びてゐる様である)その後真水で洗ふ。それから花米・生け花(ふすまぎい)をあげ、お酒・磨水(スルミヅ みしゃくと言ふ)・牛肉・(にんにく(ビン(生(ナマ)))・真塩・香をあげて、改めて守護を祈る。家によっては、(普通以上の)餅をあげる。(「沖縄採訪記」 折口信夫)

鬱のクマ

そこから隣の山形料理「おかだ」へ行って味噌汁と酒を飲み、さらに喫茶店「パウリスタ」のカウンターでウイスキーを飲んでいるうちに意識を失い、「お客さん、いったいどこへ行くんですか」と運転手さんにいわれて気がついてみると、タクシーは十二社の花街のなかをグルグル走り回っており、次に気がついたときには、新宿二丁目の旧赤線のなかを、ひとりで歩いていた。もう午前四時すぎで、路上にはほとんど人影がない。「カプリコン」のまえにくると、マスターの謙ちゃんがちょうど表のシャッターを下ろして帰るところで、「もう帰ろうよ、送って行くから。さっきそのへんでゲーゲー吐いていたよ」という。「いや、おれは帰らない」といって、またあてどもなく深夜の彷徨(ほうこう)を続けたが、やがて伊勢丹の上の空が、白々と開けはじめ、明け方の新宿にはもう何もなく、朝方、家に帰る。目が醒めると、果せるかな、単に二日酔いのせいばかりでなく、顔もまっすぐに挙げられないほどの鬱状態。このごろでは、鬱状態に襲われると、エビのように体をまるめ、山中でクマに出会った人間のように、死んだフリをして、鬱のクマが通りすぎるのを待つことにしている。(「酒中日記」 吉行淳之介編)

古い人間性

酒を飲むと、進歩が人間にかぶせた文明の衣が透明化して、その下から古い人間性という鎧(よろい)の袖が見え、古い物差しが発言するようになるのだろう。だからまた人物の大小というようなことも、しらふの時にはわからないのに、わかるようになるのだろう。酔っていなければ、あるいは酔った状態にならなければ見えてこないものがある。そういうものもまた、人間性の一部だということをわれわれは弁(わきま)えておくべきである。(「若気のいたり 年寄りの冷や水」 高橋義孝)

詩経、楚辞、史記

紀元前一〇五〇年ごろの西周以後も農業生産はますます発展し、酒造りもいっそう盛んになった。造った酒を、働く者が皆で飲んでいた様子は、当時の『詩経』の中にも見える。たとえば「豳風七月(ひんぷううしちげつ)」の条には「一〇月脱穀場を掃除して朋友と酒宴を張る」とある。戦国時代(前四〇三~前二二一)の『楚辞』の中にも「凍飲」「椒漿」「呉醴」等の美酒の名前が少なからず見え、それぞれの地方に異なった名酒があったことも示している。さらに時代が流れて西漢(前二〇二~後八)になると、「酺(ほ)」「大酺」といった記載が登場してくる。たとえば『史記』の「孝文本紀」の詔書にいわく「朕初めて即位し、天下に大赦し酺五日」。(「銘酒誕生」 小泉武夫)

頼山陽

南画家の田能村竹田(たのむらちくでん)の交遊録によれば、頼山陽は三十五歳までは下戸だったという。甘い「保命酒」を少々飲んだだけで、真っ赤になって寝てしまったとある。竹田が二度目に山陽に会ったのが、山陽が三十九歳の時、この時には、山陽は片時も酒を離さなくなっていたのである。その理由を聞かれた山陽は、「下関で逗留(とうりゆう)した時に、家の主人に灘の"鶴"という酒をすすめられ、これがヘソまでしみ通るような心地だった。それ以来、酒の味を知り…」と答えている。以後、親しい友が来ると、昼夜を問わずに飲みくらしたそうである。ただ、従来から甘党であったらしく、酒を飲み始めてからも、餅や菓子には目がなく、甘辛両刀だったという。(「酒飲みを励ます本」 志賀貢)

テイスティング

さて、締めくくりに、フランス人ボードリさんの一番心に残った言葉を紹介しておこう。それは、「日本人は、飲み始めるときワインはテイスティングするのに、なぜ日本酒はしないのか?」ということ。たしかにわれわれはワインのときは最初にグラスをゆすってにおいをかいだり、色を見たり、ひと口含んで息を鼻に抜いたりするが、日本酒ではやらない。それはおそらく、ワインという渡来の文化を取り入れるにあたって、テイスティングという儀式もセットで身につけたからだろう。しかし、杜氏さんでもないかぎり、日本酒でそれらを行う慣習はない。ボードリさんは、日本酒でもテイスティングしたほうがいいという。なぜかというと、酔っぱらう前のテイスティングというのは、「最初の一杯だけに許された大きな楽しみ」であるからだそうだ。そのチャンスを日本人はむざむざのがしているようで、まことにもったいないというのである。言われて見ればその通り、せっかくの最初のひと口目である。まずは色を見て、香りを唎いて、じっくりと味わったほうがいい。「さすが、ワインの国からいらしただけあって、うまいことをおっしゃる。ああ、これはいいことを聞いた。さっそく、今度の晩酌からためしてみよう」と思ったのだが、いまだにひと口目からガーッとやってしまう私である。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)

酒・煙草・酒

この旅行で私は百五十句ほど作った。そのうちの九十五句と、江國さんの八十九句が『スイス紀行』に収められている。スイスへ向かう機内で、こっそり新聞俳壇の選句をしていたら江國さんに見つかり、

高度一万狩行先生夜なべかな 滋酔郎

の一句をしたためた紙片が渡され、私は-

長き夜も長からず酒・煙草・酒 狩行

で応酬したというところからこの旅行記は始まる。(「俳人・滋酔郎のこと」 鷹羽狩行) 滋酔郎は江國滋の俳号です。また、スイス紀行は江國の著書です。

のめどもつきぬ【飲め共尽きぬ】

謡曲「猩々}の詞句。切地の『秋のしらべや残るらん』の下に『汲めども尽きず、飲めども変らぬ』とある。

瀧水は飲めども尽きぬ和泉町 四方の銘酒瀧水(「川柳大辞典」大曲駒村編著)

カルコール族

昼食時、軽くビールを飲むサラリーマン。

アルハラ

酒を体質的に受けない人に強制すること。(「平成新語流行語小辞典 平成4年」 稲垣吉彦)

460それなら安心

A「君は酒を飲むかい?}

B「いいや」

A「じゃ、僕が靴の紐を結ぶ間、このビンをもっていてくれ」(「ユーモア辞典」 秋田實編)

出し合いの飲食

福島県耶麻(やま)郡では村人が物を出し合って一緒に飲食することをダシアイコウというが、招く招かれるではなくて出し合いの飲食のいろいろがある。たとえば村中の人が出し合ってする道普請の道作り祝、茶つみ終わりのカゴヤブリ(滋賀県栗太(くりた)郡、野洲(やす)郡)、娘らがユイの苧(お)うみを終わって催すオボケヤブリ(石川県若山村)などがそれで、青森県の野辺地地方では、秋の刈収めの祝が出し合いでヨサカモリといい、数日間女天下で飲み食いをしてたのしむ。裏日本ではこういう出し合いの群飲をカクセツといい、九州ではハギ又はヒカリという。メオイという語は和歌山県以西中国・四国地方に行われている。福井県吉田郡岡保(おかほ)村の百姓仲間の夏モリは盆の七日、冬モリは正月五日で区長の家に寄り合って村費用の割当・雑家の仲間入りなどをする酒盛りある。(「食生活の歴史」 瀬川清子)

さかな舞い

〇さかな舞い、『醒酔笑』に、「病癒たる祝の酒もり半ば、台の物をとりあげて鶴の舞を見ばやと拍し(拍子)よきふりに舞おさめしをみて、一腑(いっぷ)ぬけたる人

床に立たる矢をとりて、やまひ(矢舞と病)をみばや」とはやしたる話あり。『夷曲集』、「さかな舞の 扇の風もいやで候(そろ) 今をさかりの 花見酒には」。『卜養狂歌』、「人みな酒のみて興のあまりにや、鏡とぎといふはやしごと(囃子事)をしてまひける。酒のみて

ま(舞)ふつ うた(歌)ひつ ほめはやせ かゞみといふを みさいなの月」(今さかんの舞とて、壁ぬるまねを田舎人のはやしことにする事あり)。はやし物といふこと、猿楽狂言にも見えて、古きふり也。さかん舞・羅漢まひ、みな同じ類也。又みさいなといふはやしごと、古き小歌に「あの山みさいこの山みさい」といへり。羅漢のまねなどの其次はといふ言は、順の舞のさま也。『矢根鍛冶後集』、「よき作意とてほめられにけり、釈迦の堂

建る木やりの 羅漢舞」。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭 長谷川強外校訂)

札幌にて

北海道観光の旅の域を出て、もっと自分たちの北海道にしたいのである。昔の誰かが言った。「今宵酒があれば、今宵酔う」と。世の中には苦しいことも多いが、楽しいことも数かぎりなくある。だから私たちは、機会あればたのしいことは一つでもよけいに満喫したいと考えている。札幌の第一夜に、仲間のほとんどがホテルに帰ったあと、服部良一、はかま満緒と連れだって、札幌の盛り場やススキ野の夜に出た。「すし善」の座敷のフスマに、はかまさんが酔って、私の名入りの「千社札」をペタペタとはり、騎虎の勢い、ゴーゴークラブ風の「うぁーるど」で踊り狂い、そのあとまた名前も忘れたが数軒歩きまわった。(「茂一ひとり歩き」 田辺茂一)

生デンプン糖化アミラーゼ

(蒸煮しないでもデンプンを糖化することのできる)生デンプン消化アミラーゼの利用は、アルコール製造工業にとっては、たいへんな省エネルギーをもたらし、製造コストを低下させます。上田、林田両教授の研究により、生デンプン糖化によるアルコール製造の工業試験は成功しています。上田教授は、一九八六年紫綬褒章に輝きました。生デンプン糖化アミラーゼの研究は、各方面に大きなインパクトを与え、クモノスカビ(リゾープス)の生デンプン消化酵素によるアルコール製造がサントリー㈱で成功しました。また、生デンプン消化による清酒醸造法も国税庁で成功しています。生デンプンの糖化によるアルコールの製造は、産業の省エネルギー化のみならず、次世代のエネルギー探索の問題に大きな楔(くさび)を打ち込むことになりました。(「発酵食品への招待」 一島英治)

餅・酒等持参

一 (元禄2年7月)廿四日 快晴。金沢ヲ立。一三小春・牧童・一四乙州、町ハヅレ迄送る。雲口・一泉・徳子等、一五野々市迄送ル。餅・酒等持参。申ノ上尅(申の刻(午後4時あたり)のはじめ頃)、一六小松ニ着。竹意同道故、近江ヤ(屋)ト云ニ宿ス。北枝随レ之。夜中、雨降ル。

注 一三 前出 宮竹屋喜左衛門の三男。片町住の薬種商。 一四 川井氏。大津の荷問屋。当時商用で金沢に滞在。 一五 現石川郡野々市町。 一六 小松市。(「曽良旅日記」 河合曽良 萩原恭男校注)

漫画のオジサン

「いくらベストセラーを次々に生み出しても、周囲はどこか、梶原さんのことを軽く見ていました。銀座に飲みに行ってもそうです。ホステスたちはセンセ、センセと持ち上げはしても、作家を迎える態度ではなかった。あ、漫画のオジサンが来た、という感じなんですね。僕自身、漫画はよくわからない方ですから、そういう意識がなかったとは言えません」慌(あわ)ただしい酒だった。テーブルにつくとウイスキーのストレートをキュッとあおり、次の店に移るという感じだったらしい。「今の世の中はおかしいよ」何かの拍子に怒ってみせた梶原に、田村が、「そうそう、なんで金を払う方がサービスしないといけないんですか」などと言うと、梶原は大喜びして、田村の首を絞める真似をした。「田村さん、そうなんだ。おんなじだ-!」売れれば売れるほど、それでも社会的に高まることのない地位、あるいは人々からの扱いに、梶原は苛立(いらだ)った。欲求不満は時に凄(すさま)まじい形で発散される。四十四年十一月五日夜、梶原は青山の酒場で客に暴力を振るっていた来日中のプロレスラー、キラー・バディ・オースチンを見とがめ同行していた真樹日佐夫とともにこれを取り押さえた。ちなみにオースチンはWWAヘビー級の世界チャンピオンにもなったことがある実力者で、過去に必殺技パイル・ドライバーで一人のレスラーを死に追いやっていた。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男) 田村大五は、当時報知新聞社の編集幹部だそうです。

飲み屋

本当は、飲み屋も壁が落ちかかっている位なのがいいのである。つまり、家にいて飲むのでは税金の催促その他、気になることが多過ぎるし、あと片付けが大変だから街に出て飲むだけの話で、自分の家と違って磨き立てた所よりも、やはりその点では自分の家の延長とも見られる店の方が一杯やりたい心地に背かない。しかしそこはやはり競争で、この頃は飲み屋も時には店の改造をやったりするが、飲むための店という伝統を守っていることにかけては昔と変りがない。飲み屋、つまり、飲む店である。だから、これには種類がいろいろあって、小料理屋と呼ばれているものも、蕎麦屋も、寿司屋も、別に日本酒を出して蕎麦や寿司を注文しなくてもよければ、飲み屋のうちに入る。鰻屋も、と言いたい所であるが、鰻を焼いている間にうまい酒を飲ませてくれて、そのうちに鰻が出て来てまた飲むというような鰻屋は、この頃はただ飲むだけのバーと同じ位珍しくなった。蕎麦屋ならば天麩羅か何かを頼み、寿司屋では種を切って貰う。変なもので、バーとかビヤホールとか、もともとが飲むための場所で飲んでいる時はそれが何故か目立つのに、小料理屋を含めて蕎麦屋その他の飲み屋では、他の客が飲んだり食べたりしているのに囲まれて飲んでいて、少しも人の注意を惹くことがない。これは洋酒や生ビールが、まだ本当に我々の生活の中に入って来ていないからだろうか。それで皆が皆、ジョッキを上げたり降ろしたりしていても、まだどこかぎこちなくて自分がビヤホールにいることが忘れられないのに対して、食べもの屋で日本酒を飲むのは昔から当たり前なことになっているから、それで誰にも気兼ねしないで飲めるのだということも考えられる。ということは、飲み屋の中でも我々の周囲に生活があることはよそにいる時と変わらないということなので、街を歩いていて店に入り、飲んでまた出て来るこの気分は、どんな肴よりも我々の酒を助けてくれる。(「続酒肴酒」 吉田健一)

岩下志麻

篠田によると、岩下志麻を誘ってサパークラブに踊りに出掛け、タイミングを計って口説くつもりだったのだそうだが、フロアに出て踊り出したとたん岩下志麻が篠田の耳許でささやいた。」「私、篠田さんと結婚するような予感があるの」強烈なセリフだった。篠田はガクガクしながらやっと一曲踊り終わると、その夜のうちに志麻を抱いたというのである。「フーン、予感ねえ」「結局は篠田が罠にはめられたってわけだ」一同は、篠田正浩ののろけに、酒の苦さを味わったものだったが、この話、後刻、岩下志麻にただしてみたら、「そうなの。でもどうしてあんなこといったのかしらね。きっとお酒のせいよ」酒ってのはいいものである。そう思いませんか諸兄姉よ。(「いい酒 いい友 いい人生」 加東康一)

登城前から二升

内外で問題が次々と持ち上がっていた。対外的には、ペリーの後を受けて、アメリカ総領事ハリスが、今度は日米修好通商条約の締結を迫ってこようとしていた。安政三年(一八五六)八月には、下田に着任する。新しいプレッシャーが始まった。国内では、すでに嘉永六年六月、家慶が世を去っていた。跡を継いだ十三代将軍家定(いえさだ)は、生まれつき心身共にトラブルの多い人物であった。男女の道も不如意だったようで、後継ぎを得られる見込みはまったくなかった。水面下で早くも、将軍後継をめぐる暗闘が繰り広げられていた。こういう場合のために御三家がある。紀伊徳川家に若君がいたけれどもまだ幼年だった。水戸家には、年長で、しかも英才という人材がいた。斉昭の七男で、一橋家に入っていた慶喜(よしのぶ)である。斉昭はどうしても将軍を嗣がせたかった。この親バカぶりが幕末情勢をまた一層込み入らせるのである。そんな政局を一人で取り捌(さば)かなければならないのだから、(阿部)正弘は激務から離れられなかった。健康を害しても無理はない。傍目(はため)も憔悴が激しかった。安政四年の五月頃には、会って話をすると正視が憚(はばか)られるほどげっそりしていて、絵に描いた幽霊のようだったといわれている。それなのに、人はまたしても心ない噂を広めるのだ。口さがないお茶坊主たちは房事方と飲み過ぎのせいにして「十五歳の新しい妾が出来たので励みすぎだ。酒も登城前から二升ぐらい飲んでいるそうだ」と面白半分に喋り立てる。斉昭までがそれを聞いてすっかり本気にし、「妾が何人もいるそうだが、交わりの数を減らせば身体に障るはずがない」とまじめに意見を述べている。牛乳を飲ませるのがよかろうとけっこう親身になって心配しているのである。その願いも空しく、正弘は、周囲から今いなくなられたら困るといわれながら、六月に死去した。まだ三十九歳という若さであった。死因は下痢がひどいとか食べ物が通りにくいとか記されている病状から思うに、どうやら消化器系統の癌だったらしい。いくら国事に奔走しても房事に耽って多忙だといわれてしまうのは割に合わない話だが、これも艶福政治家に付いてまわった有名税なのかもしれない。(「大江戸曲者列伝」 野口武彦)

酒格差社会

一九七〇年代までは格差縮小、そして八〇年代からは格差拡大というトレンドは、ジニ係数や産業間賃金格差、規模間賃金格差など、格差に関する多くの指標で共通に認められる。しかしこうした経済指標と比較しても、ビール消費の階級間格差は、そのトレンドが際立っている。「酒中流社会」はわずか一〇年足らずで瓦解(がかい)し、「酒格差社会」が出現したのである。「酒格差社会」では、ビールはもはや大衆酒ではない。端的にいえば、ウイスキーやワインと同じく、「中以上」の人々のための酒である。「中以下」の人々のためには、発泡酒が用意されている。「中以下」の人々は、発泡酒は普通に飲むことができるが、他の酒の消費は平均以下に抑えている。さらに下層になると、発泡酒からも排除される。これが現代日本の「酒格差社会」の構造である。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二) '15の発行です。

一種一瓶(いつしゆいつぺい)は衆中の課役

肴(さかな)一種に酒一瓶(びん)の世話をするのは、催しに参加する者すべてに課せられた仕事・負担である。『庭訓往来(ていきんおうらい)』に、<一種一瓶者(は)、衆中ノ課役、賭(かけ)・引出物(ひきでもの)者、亭主ノ奔走歟(ほんそうか)。>とある。衆中の課役に対し、かけやみやげに用意する金品は、、主催者がわの配慮し用意すべき物である。「一種一瓶(いつしゆいつぺい)は亭主の課役」の項参照。

一種一瓶(いつぺい)は亭主(ていしゆ)の課役

肴(さかな)一種に酒一瓶(びん)の世話をするのは、催しの主催者に課せられた仕事である。松葉軒東井(しようようけんとうすい)の『譬喩尽(たとえづくし)』(一七八六年)に掲げ、<庭訓往来>と注記するが、誤脱があるらしい。「一種一瓶は衆中の課役」の項参照。(「飲食事辞典」 白石大二)

ビターをワン・ダッシュ

そこで、ビターズの登場となる。正式にはアンゴステュラ・ビターズという。ある夜、ハリウッドのナイトクラブで、酒の飲めない男と酒の好きな女が一緒になった。その時、二人はそれぞれ次のような言葉で、ボーイに飲みものをオーダーする。「コーラにビターをちょっぴりたらしてくれ」「ブランディ・ソーダ。ブランディは弱くしてね」もちろん前者が男の言葉だが、酒の飲めない男とは思えない粋な台詞(せりふ)で、少しも酒席を白けさせていない。これはレイモンド・チャンドラーの『黄色いキング』(創元新社・稲葉明雄訳)という中篇の中の一シーンである。そして、その酒が飲めないという男が、この小説の主人公で、スティーヴ・グレイスという名前の探偵。何しろ彼は、「僕はたまにしか飲まない男だ。ちょっとビールを飲みに出ると、目が覚めたら、髯(ひげ)ぼうぼうでシンガポールにいるってな調子さ」といっているくらいで、ほとんど下戸に近い。そう、あのチャンドラーが、酒の苦手な探偵を書いているのだ。(「今夜は何を飲もうか」 オキ・シロー)

二日酔い

ズキン、ズキンと波うつように頭の痛い二日酔いの朝は、女房に二日酔いの治療をしてもらうんですね。いつものように、大きなガラスボールに、なみなみとつめたい氷水を入れ、最近買い替えたドイツ製のレザー円盤式電動ノコギリと、ホチキス(これは長年使っているアメリカ製)を用意して、あとはボクが椅子に座り、その治療が始まるんですよ。まず、レザー電動ノコギリで、ちょうどまゆ毛のあたりから、横一文字にレザーを当てながら、ボクの頭を一周させると、綺麗に頭の上部が、ポッカリ割れる訳なのね。その時、気をつけないといけないのが、レザーを当てられている人が上下に動くこと。横一文字にならなくて、ちょっとギザギザになると、あとでもとにもどす時のね、ホチキスが上手にとまらないんですね。それでも昔の医学じゃ考えられないと思うけど、レザー電動になってからは、家庭の主婦があつかえるほど、頭を切るなんて簡単になったんですね。まあ、そうやって頭を、やしの実のように二つにポッカリ割って、そして、よく消毒した手でね、頭の中のお味噌をそっと取りだすのね。脳のお味噌はデリケートなので、ゆっくりと、そしてやわらかく手のひらにのせて、そこでガラスボールに浮かべてあげるのよ。ボクぐらい何年もやっている人なら、けっこう冷たい氷水で平気ですけど、始めたばかりの人は、八℃から十五℃ぐらいがいいと思いますね。脳というのは、ホラ、あのしわしわがあるでしょう。急に冷たい水だと、味噌がキュッとしまっちゃって、あとで少しの時間、記憶障害なんか起きることがあるのでね。初めは温度に気をつけて欲しいんですね。それでも本当はつめたーい。つめたーい方が気持ちがいいですけどね。そうやって約五、六分、氷水につけてもらい、水滴をふきとり、またもとへもどす訳ですね。そして、アメリカ製のホチキスで、まあ、五~六カ所、パチン、パチン止めてもらい、瞬間接着皮膚クリームを塗れば終わりなんですけど。そんなに恐くはないし、全然痛くもないしね、もちろん昔じゃないから、血なんか一滴も出ませんよ。あ、それから、頭はスッキリしたけど、胃が気持ち悪いという人は、あれをやっぱりお勧めしますね。それは日本製ですが、スッポン印の、やや古式なんだけど、胃の腑吸い取りバキューム洗浄機、あれが一番ですよ。ちょっとだけゲッときますが、アメリカ式とかドイツ式だと、昼ごろに少し胸やけしてきますね。昔の人はトマトジュースを飲んだとか、梅ボシはったとか熱いサウナとかいろいろやったそうで、面白いですね。まあ、それより、時代が進んだからといっても、やっぱり飲み過ぎには注意しましょうね。もうボクもいい歳になって、来年は二百五十歳、年金がおりる歳ですからね。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)

草薬と麹

中国の酒は、現在でも製造するときに、草薬と総称される各種の草類を加える。『中国酒』(一九七九年、北京発行)によると九〇種も酒薬を加える酒もあるようであるが、普通は噛むとピリッと辛いので辛蓼または水湿地に多いので水蓼と呼ばれる日本名ヤナギタデを中心に数種から一〇種以内を加える。色と香をつけるため竹の葉もよく加える。麹は、餅麹という踏み固めて整形した固形麹である。餅といっても円板状と決まっているわけではなく厚みは五~一〇㎝の不整形のものが多い。一番問題になる醗酵用のカビは、中国語で根黴と呼ばれるクモノスカビ(リゾプス)、毛黴と呼ばれるケカビ(ムコール)、それに紅麹と呼ばれるベニコウジカビ(モナスカス)が主である。日本の酒は、醸造の際、草薬を加えず、麹は、粒状の散麹(ザラコウジ)で、カビはコウジカビ(アスペルギラス)で同じカビの醗酵で造る東アジアの酒といってもでき上がった酒は色も味もまったく異なるものである。『日本書紀』の応神天皇の箇所にあるように、百済の帰化人「須須許理(すすこり)」が大陸系の酒造法を日本に伝えこれが起源となったのなら、現在の日本の酒は大陸系のものでなければならないがそうではなく、日本独特のものである。(「一衣帯水」 田中静一)

更級に油屋五郎右衛門と月を見る

善光寺から松本に向って四里(約一六キロ)ほどのところに稲荷山という町がある。商家が軒を連ね、市街は繁盛していた。ここに住む油屋五郎右衛門という人は風流閑雅を愛し、絵を描くことが好きで、暁斎を招待した。ちょうど十五夜で空は晴れ、風も静かであったので、更級(さらしな)の月を見ようと風流仲間五人を集めて、暁斎と留吉を誘い、申の刻(午後四時)頃に姨捨山へ出掛けた。姨捨山は稲荷山駅から一里の所にあり、放光院長楽寺の境内に月見堂がある。当地の十三景というのは、冠山(かんむりやま)、更級川、田毎(たごとの)月、桂樹(かつらのき)、姨石(おばいし)、甥石、姪石、宝ヶ石、小袋石(こぶくろいし)、鏡台山、有明山、一重山、雲井橋の景色で、その美観は広く世間の人々に知られている。姥捨山に来て見ると、稲の実りの時期だから田毎に映るという月影を描くわけにはいかないが、鏡台山の鏡台に映える鏡のような月を筆を出して写し終えた。弁当箱に詰めて携えてきた肴で瓢(ふくべ)の酒を飲みながら、詩や俳句を作り、手拍子で歌を歌い、露で着物が濡れることにも気づかずに月を観賞していたが、尽きない眺めの楽しさに誘われた一人が「これから善光寺に行って、嫦娥(じようが 月に住む美女)のような女共に酌をさせ、楽しみを極めよう」と提案した。五郎右衛門をはじめ皆が同意し、歩きながらもなお盃をやり取りして、瓢箪が空(から)になれば酒屋を見つけ次第酒を詰めさせ、酔うほどに面白さは募る。真夜中過ぎに善光寺に着き、町で一番といわれる料理店、北村屋忠右衛門の玄関の戸を叩いて起こし、五郎右衛門に案内されて、暁斎、留吉、その他五人が騒々しく入り込み、「姥捨山からも捨てられてここに来たのだから、月の見える座敷に通してくれ」などと喚く。案内されて席に着いたが、歩き疲れと酒の酔いに堪えられず、皆そのまま居眠りを始め、枕をあてがわれ、夜具を掛けられたのにも気づかずに朝まで眠ってしまった。やがて一人、二人と目を覚まし、目が覚めない者は無理に起こし、うがいをして顔を洗って全員が席に着き、また飲み始めた。暁斎はもともと猩々(しようじよう 大酒家と自らの画号とを洒落たもの)であると自負し、また公言しており、他の人も海亀や大蛇(うわばみ)のように負けず劣らずの酒好きなので、盃は宙を飛び交い、徳利は尻をすえる暇もない。こんな様子だから、皆はそれぞれに勢いにまかせて「善光寺の町中の芸者をみんな呼んでこい」とか、「三味線が無くては座が愉快にならない」などと言って座頭などまでも引っ張りこみ、歌を歌わせ、踊りに興じて大騒ぎをしたので、夕方には皆はすっかり酔っぱらって正体をなくしてしまった。(「河鍋暁斎」 落合和吉編)

零丁(れいてい) 与謝野寛(よさのひろし)

歌よ酒よと伴狂(とぼ)けちやゐれど

憶(おも)ひ出しては行燈(あんど)にそむくき

ひとり泣く夜の無いでない

故郷百里の片山ざとに

父は七十いもとは十四

こころ細かろわびずまひ

一生不幸に泣かせた母は

おちる木の葉がせめての手向(たむけ)

だれもはらはぬ墓のした(「酒の詩集」 富士正晴編著)

サケの皮煎酒

塩サケを買う時はなるべく皮の面積が大きいのを選ぶことにしています。サケを代表として魚の皮が美味なのは、皮と肉の間にブヨブヨとした脂肪(あぶら)身があるのと、皮のゼラチン質が特有のコクみをもっているからです。先日も塩サケを大いに堪能(たんのう)しました。皮は昔流に使ってみようと、「皮煎(かわいり)」という調理で賞味してみました。皮をみりん、酒、醤油(しようゆ)で濃いめに煎(い)ったものです。ご飯のおかずにしたらば、実に濃厚な旨みがあって、ご飯の甘味とよく似合います。さらに、「皮煎酒」にもしてみました。皮を酒だけで煎ってカリカリにし、熱すぎるほどの燗酒に入れて飲んだのですが、いやはやこちらの方も酒に特有のコクと旨みが乗って、酔客好みの細工酒と相成りました。皮をこんがりとあぶって乾燥し、千切りにしてから酒に浸す「サケ皮の酒浸し」は、実に歯触りがよろしい。皮に付いているコリコリしたゼラチン質やケラチン質が酒に浸って膨れ上がり、少しプルプルとした感覚で口の中を踊ってくれたのでありました。

サケの皮煎酒

[材料] 塩サケ-一切れ(なるべく皮の面積が大きいものを選ぶ)/酒-少々/日本酒-適宜

[つくり方] ①塩サケから皮を外す。 ②皮を酒と一緒にフライパンでカリカリになるまで煎る。 ③熱めにお燗をした日本酒に煎った皮を入れる。

サケ皮の酒浸し

[材料] 塩サケ-一切れ(なるべく皮の面積が大きいものを選ぶ)/日本酒-適宜

[つくり方] ①塩サケから皮を外す。 ②皮をフライパンであぶって水分がなくなるまで乾燥させる。 ③乾燥した皮を千切りにする。 ④千切りにした皮を日本酒に浸す。(「ぶっかけ飯の快感」 小泉武夫)

ピンクの象

ついでながら英語には、酔うとピンクの象が見えるという表現がある。昔、『ダンボ』という漫画映画で、耳の大きな象のダンボが、酔って目の前にピンクの象が行進する場面があったが、この表現を知らぬ多くの人たちは、ただ美しいとばかりで観ていたようだった。肥った色白の人が酔えば、まさに「象酔い」ということになろう。(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)

葬礼法事等之節

一 葬礼法事等之節 客え酒出候者 有之由(これあるよし) 失礼之事ニ付 相止(あいと)メ可申候 其外帳場焼香見送り之者ニも 減方(へらしかた)申合候様ニも 可有之哉(これあるべし) 葬礼之事 御家中へも いまた御達(おたっし)も 無之間(これなきあいだ) 達ニ可致候間(たつにいたすべくそうろうあいだ) 先ツ町役人申合 相減候様可致事(いたすべきこと) 右御達之趣 御町年寄共 於御評定所御役所 上下一同ニ御達有之候事 天保二年正月廿二日御達

更に、葬式の時、酒を出す者がいるが、失礼に当たるから以後禁止する。葬礼の華美を禁止し、葬礼も親戚だけというように質素に行いなさいと指示したわけです。このように天保の改革は、町方・農民・家中それぞれが、まず質素倹約をし、風紀を取り締まることから始まりました。(「馬口労町物語」 水戸新荘公民館「馬口労町物語」編集委員会) 徳川斉昭による水戸藩内の天保の改革の一つです。

二日酔い対策

世界中に飲んべえは多いが、飲んべえのいるところに、二日酔いの対策がある。たとえば、チベットの飲ん兵衛は、ヨーグルトをたくさんとり、繊維質の多いツァンパ(麦を焼いてひいた粉)をたくさん食べる。アルコールを体から排出させるには、この組み合わせが、一番なのだという。この方法は、日本では、オートミールとヨーグルトで代用できそうだ。また、手軽にマネできる二日酔い対策に、イギリスのレモン入りコーヒーがある。一杯の濃いコーヒーに、レモン半個をしぼる。レモンティーに比べ、さすがに飲みにくいが、我慢して飲めば、なるほどさっぱりする。ちょっと変わった二日酔い対策に挑戦したければ、トルコの羊スープがいいかもしれない。羊の頭肉や内臓をビネガー、レッドペッパー、にんにく、塩を加えてグツグツ煮立てる。二日酔いの朝、グッと飲み干すと、しだいに、頭がスッキリするという。(「酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)

面白い?

赤塚(不二夫)と僕は、ぬくぬくとした赤塚の部屋にいる。サントリーのダルマが一本空いていた。二本目のボトルの栓を開けながら、赤塚は、「面白い?」と、聞く。僕は、気のきいたことを言おうとするのだが、言葉が出てこない。「面白いわけないよな…だけどね、日本へ帰って来れた奴は、まだましだったんだよ」赤塚は、一杯飲むごとにウイスキーの量が増えていく水割りをゴクリと飲んで、再び話し始めた。昭和一九年に生まれた妹の綾子は、ジフテリアで、半年後に死んじゃった。その時、おふくろは、凄く泣いた。昭和二一年一月に生まれた女の子に、おふくろは、死んだ綾子を哀れに思ったんだろうね。また綾子と名づけた。その乳のみ児を抱えた一家五人は、昭和二一年六月、葫蘆(ころ)島からの引き揚げ船に乗った。乗船の時、綾子の命綱、たった一缶残った森永ドライミルクは、中国人の出国検査官に取り上げられてしまった。おふくろは、乳が出なかった。オレは、船の中でも調子の良さを発揮して、炊事場から重湯を貰ってきて、懸命に綾子の口に含ませた。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)

なまよひ[生酔]酔ッ払い。

①生酔はおどかすやうなおくびをし(樽初)

②生酔に安く分別借してやり(樽二)

③山酔は御慶に節をつけていひ(樽三)

④生酔を少し当て身で引いて行き(同)

⑤生酔の枕あてがい次第なり(樽五)

⑥生酔も顔の赤いは怖くなし(樽七)

⑦生酔のうしろ通れば寄りかかり(同)

⑧生酔のつきのめされる形(な)リに寝る

⑨生酔をおかしいうちに帰すなり(樽九)

⑩生酔の突ッかい棒になる芸子(同)

⑪生酔のうちは去られたぶんになり(同)

⑫名月の生酔昼の気で歩き(同)

①ものものしいおくび。 ②酔つているからと割引して。類句-生酔に安い分別借してやり(拾一九)-借は貸の宛字。 ③生酔の年始、お目出度うというのも節がついているよう。 ④いう事を聞かぬので少し当て身を食らわせてから。 ⑤どのようにも枕は当てがつてやり次第になる。 ⑥青くなるのは怖い。 ⑦よろよろとよろけて来る。類句-生酔はもたれかゝるがきつい好き(樽九)。 ⑧さながら殺されるような形。類句-生酔は琴をけなしてとふ/\寝(樽初)。 ⑨おかしがつて居るうちに帰さないと大変なことになる。 ⑩芸者にもたれて御きげん。 ⑪酔つぱらつている間は、離縁されたつもりで遠のいている女房。 ⑫月こうこうとして夜と考えない。(「古川柳辞典」 根岸川柳)

ご飯と赤ワイン

さまざまな種類の酒があるが、それぞれに定番ともいうべき肴がある。日本酒には刺身とか、ビールには枝豆とかだ。ワインにはチーズやパンがよく合う。それらの典型的な肴に対しては、私も異存はない。しかし、最近発見した組み合わせに、非常に気に入っているのがある。赤ワインに炊きたてのご飯である。良質の赤ワインの高雅な味を、さらに洗練されたものにする効果がある。熟成したワインの妙なる味わいを、淡白であっても噛めば噛むほどうま味の出るご飯の味が、よりおいしくと押し上げてくれる感がある。それにワインレッドの神秘的な色合いに対して、淡白な銀シャリのもったいぶらない色合いが率直に迫っていくのもよい。欧米と日本が密かに融合する場がここにもある。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)

童蒙酒造記

この『童蒙酒造記』には、すでに明確に「火入れ」という語句が見られ、その一連の方法は火入れする酒を「囲桶(かこいおけ)」に移してからそれに蓋をして、さらに酒の息が出ないようにと、隙間を紙と布海糊(ふのり)で密閉して「目張り」を行って終えている。そしてていねいに体感温度のとらえ方を記述しているのには驚く。当然、温度計はなかった時代なので温度の表示はまず、低温、中温、高温の三段階に大雑把に分けていて、それぞれに「薄火(うすび)」、「手引燗(てびきかん)」、「熱火(あつび)」というような表示を与えている。そして具体的な記述としてはまず、「薄火とは夏の呑燗を言ふ也、是ハ煮中ヘ手の指を入、釜の鍔際にて三遍廻すに熱ミ応程にも釜応有程の間也」と記述されている。酒を入れた火入れ釜の中の酒に指を入れて、釜の鍔際(つばぎわ)の(釜の胴の周りに庇(ひさし)のように張り出している部分)を三度ほど廻す時、少し温かいなあ、と感じる温度で、今日で言うぬる燗の温度くらいであるから約四十℃くらいが「薄火」の表現であった。次に「手引燗とハ右のごとく手を鍔際にて三遍目に熱く応て引を言也」とある。今度は、釜の鍔際に指を入れてやはり三度ほどくるくると廻す時、指は熱く感じてその熱に耐えられず引き抜く温度である。実際にビーカーに酒を入れて試してみたところ、だいたい50℃であった。「熱火」は、「熱火とハ手引燗より強きを言ふ也、此時は釜底に颯(さわ)々沸音聞へ、此時かへ出す也」とある。釜の底からグツグツと沸騰する前の音が出るというのであるから試してみると、大体八十℃から八十五℃になった。この記述のすぐ後に、この熱火になってしまったら、直ちに釜から酒を出さないと「煮殺しになる」とある。つまりアルコールが蒸発してしまうほかに、酒の香味のバランスも崩れて酒質を損なうから、急いでやめなければいけないと戒めているのだ。つまり、このことは、当時は酒は釜に入れて、その釜を直火で熱しての火入れ方法であって、時には不注意も生じて酒の温度も上がり過ぎ、「煮殺し」の失敗酒にもなるので、火入れの温度は慎重かつ厳粛に行え、と説いているのである。このほか『童蒙酒造記』には、一度火入れしてからはいつまでも腐敗(火落ち)せずに長持ちする酒は「足が強い酒」、それと反対にすぐ火落ち菌の侵入を許してしまう酒は「足の弱い酒」と表現していたり、また、火入れ時期は旧暦五月節半夏(新暦七月二日ころ)に「初度」「第一回)を行い、二ヵ月後に「二度」を行うことなどを指示している。このように火入れという、一つの酒造技術を見ただけでも、室町時代末期における酒造りの水準は非常に高度なものがあり、今日の日本酒の醸造法がまさにこの時点で確立されたと決めつけてよいだろう。(「発酵食品礼讃」 小泉武夫)

酒の讃と苦笑(2)

朝の酒の味はまた格別のものであるが、これは然し我等浪人者の、時間にも為事の上にもさまでに厳しい制限の無い者にのみ与へられた余徳であるかも知れぬ。雨、雪など、庭の草木をうるほしてゐる朝はひとしほである。

時をおき 老樹(おいき)のしづく 落つるごと 静けき酒は 朝にこそあれ

普通は晩酌を称ふるが、これはともすれば習慣的になりがちで、味は薄い。私は寧ろ深夜の独酌を愛する。

ひしと戸を さし固むべき 時の来て 夜半を楽しく とりいだす酒

夜為事の 後の机に 置きて酌ぐ ウヰスキーのコプに 蚊を入るるなかれ

疲れ果て 眠りかねつつ 夜半に酌ぐ このウヰスキーは 鼻を焼くなり

鉄瓶の ふちに枕し ねむたげに 徳利かたむく いざわれも寝む

酔ひ果てて 世に憎きもの 一もなし ほとほと我も またありやなし

一刻も自分を忘るゝ事の出来ぬ自己主義の、延(ひ)いて其処から出た現実主義物質主義に凝り固まつてゐる亜米利加に禁酒令の布(し)かれたのは故ある哉である。洋酒日本酒、とりゞに味を持つて居るが、本統におちついて飲むには日本酒がよい。サテ、此処まで書いて来るともう与へられた行数が尽きた。(「酒の讃と苦笑」 若山牧水)

大酒大酔の悪しきという事

されば何程生れ付丈夫にても求めて不養生なる事をせず、何程弓馬等の芸達者にても求て危き事をせず、平日は身体髪膚をも毀傷せずして戦陣には万人にすぐれ勇を振んと心懸候こそ真の剛の者とはいうべけれ、扨右に類したる事にて大酒大酔の悪しきという事は、人々承知の事に候えば知りつつこれに溺るる者なきにあらず、是亦士道不覚悟の至と存候、士は平日の心懸大切にて一寸門を出候にも覚悟あるべき事と承及候、然るに沈酔して身体もよろけ、本心をも失う時、万一不慮の事あらんには、如何なる智者も分別出申間敷武人にても心外の不覚とるべし、其上喧嘩争論等多分酒の上より起るとて、武士たる者酒に使われ喧嘩等いたし候は恥辱なる事ならずや、(「水戸の十字架」 小林文華) 徳川斉昭の「告示篇」あるそうです。斉昭自身、酒は全く飲まなかったそうです。

「ケチッ!」

座ったら、駅に出入りする人と視線がやたら合うようになった。私は仲間の顔をさがしているのだったが、相手方には、私は意識されて見られているのであった。さすがに少しは恥ずかしいので目を伏せていた。そしたらこれがまた問題となった。気分が悪いのではと勘違いされるのだ。「大丈夫ですか」声がかかる。大丈夫ですと答えるとその人は去って行った。ホッとしていると、また「大丈夫ですか」と声がかかる。そのうちに、一人止まり、二人止まり、みるみるうちに十数名の輪の中心に私は座っていた。そして、誰かが通報したのであろう。駅前の交番のおまわりさんが二人かけつけたのだった。そして、二人に両脇を抱えられて交番に連行されていった。もおお。何でこうなるの。尋問がはじまる。私はそこに座り込んでいたいきさつを話す。私は先刻まで飲んでいた店の名前さえ、きれいに忘れていた。否、気にかけていなかったので、はじめから覚えなかったのだ。「おまわりさん、東京も捨てたもんじゃないですね。心配して声かけてくれるんだものね。」あまりの急展開にすぐには反応がこない。「あのう、お金を貸して下さいませんか」今度はすぐに反応があった。貸してくれそうだ。「タクシーで帰りたいので五千円程ですが」即刻断られる。自宅最寄りの新小岩駅までの代金しか貸せないと言われる。下車した後、もうバスがないので自宅まで一時間近くも歩かねばならないので…と泣き言を言っても首をタテにしない。押し問答をくりかえしたが望みが通らない。「ケチッ!」私の口から出てはいけない言葉が発されていた。「ナニィ」「すみません。取り消します」という訳で、電車賃のみありがたくお借りしてきたのであった。後日、花束をかかえて交番へ赴いた。謝罪やらお礼やら何度も何度も頭を下げてきた。はずかしかった。(「詩と酒に交われば」 市原千佳子)

ダン

サンタ・クルスのわが家の酒盛りに常用していた葡萄酒は「ダン」(DĀO)である。「酒ならダン!」と、まるでラジオ、テレビのコマーシャルをでも引き受けてしまったような熱の入れ方で、一体その「ダン」を何百本抜いたのか、おそらく莫大な数量にのぼったろう。白、赤、ともリットル瓶で、一本三百円相当の葡萄酒だが、さりげなく、まるで潮の干満のように、口中を去来する愉快は忘れられるものではない。「ダン」というのは「ダン地方」の葡萄酒の総称であって、たとえば日本の「灘」とでもいった気味合いのものだ。だから、その「ダン」も、私が飲んだだけでも、二、三十種類の銘柄はあったろう。しかし、「ダン地方」の地質か、気候か、風土が、葡萄の生育と葡萄酒の熟成に、格別な働きを及ぼすに相違なく、どの「ダン」を飲んでみても、安定した「ダン」のうまみが感じられた。(「酒ならダン!」 檀一雄)

最後まで歌わねばならぬ

その点、後藤(明生)さんは昔から変わらぬ人柄に見えた-と言っても、私がはっきり憶えているのは、その初対面の時と、バーの中二階で酔って軍歌を歌っていた姿だけである。その時は知らなかったが、後藤さんの軍歌好きは有名で、何十節とある歌詞を最初から最後まできちんと歌える、というから並でない。さらに氏の歌う軍歌は"煙も見えず雲もなく"に始まる「黄海海戦:」や"遼陽城頭夜はたけて"の「橘大隊長」など、つまり日清戦争や日露戦争、せいぜい日中戦争までの歌であって、同世代にもかかわらず私などの知っている第二次大戦中の軍歌ではない。そして彼に言わせると、この時代の軍歌は、いずれも堂々たる自然描写に始まる物語であって、物語である以上、最後まで歌わねばならぬ、とちゃんと理が通っているのである。(「文士とっておきの話」 金田浩一呂)

十七夜月 出来秋万作

おもしろや 月の鏡を 打ぬいて 樽もたちまち あきの酒盛

病にふし侍りて高田の月のまとゐにもゆかざりけれ 唐衣橘洲

酒ならぬ 薬をのみて みる月は 雲よりもうき 風の神かな(「四方のあか」 大田南畝)

㈱矢尾本店

文化を愛し、芸術家を育てる姿勢は、老舗企業にも息づいており、その事例には枚挙にいとまがない。埼玉県秩父市も、かつて多くの近江商人が店舗を構えていた場所である。ここに現在も地域一番店として活躍している「矢尾百貨店」がある。寛延二年(一七四九)に創業した矢尾喜兵衛は日野の矢野新右衛門家に奉公し、主家のために忠勤を励んだ後、三九歳で別家して、武蔵の国で醸造業を起こした。主家の「矢」の字を貰い、尾の如く長く家運が継続し、主家の恩義を忘れないとの意味で「矢尾」と称した。その後、一般食料品、雑貨類の販売を兼ねるようになり、明治初期には秩父絹(太織)の買継業にも参入した。明治十三年には、皆野町に支店を開設し、昭和二十五年九月に株式会社矢尾商店を設立した。現在、同百貨店グループは百貨店を中心に左記の事業を営み、創業二五〇年の伝統に培われた秩父の土壌の上で近代経営を展開している。 ・酒類などの卸業と銘酒「秩父錦」酒造部からなる矢尾本店 ・前払い方式割賦販売業の矢野友の会 ・冠婚葬祭業のメモリアル秩父 同社では、秩父市の郊外にある秩父ミュージアム・パークに隣接して、伝統的酒造を紹介する歴史的資料を展示し、酒づくりの行程が見学できる「酒造資料館」と物産館を平成五年に開設している。こうした歴史、文化あるいは芸術を支援する老舗企業は、業界の中心としてだけでなく、地域社会における文化センターとしての役割も果たしている。(「老舗企業の研究」 横澤利昌編著)

一条さゆり

藤本(義一) だからぼくは、そういう理由からあなたの引退をちょっと延ばしたいんですわ。(笑)えーと、ご主人とお会いになりはったときの、あなたの生活状態は?

一条(さゆり) よくなかったですね。そしてただおカネもったら、もうとにかくそのへんの飲み屋を捜して飲み歩いてました。恥ずかしい話ですけどね、ウフッ。でも、気性が気性やから、ステージに立つ限りは、必ず人の倍くらい拍手をもらって帰ろうという気持ちでやってましたね。とにかく、よく飲みました。

藤本 飲まないと、ヌードができないという…。

一条 じゃないです。もう、過去にいろいろありすぎたもんで、つい「お酒っていいな」って思うんです。

藤本 うまい言葉だな、うん。

一条 いいことも悪いことも全部忘れさしてくれたり、また思い出させてくれたり、ね。

藤本 その境地に達したから、つづけなああかんねン。(笑)なァ、どうしても…(以下、一人ぼそぼそとつぶやく)

一条 あのころ飲んだ酒はさほどおいしくなかったけど、いまはものすごう、おいしいわ。

藤本 精神的な安定が大きいんやで。(「ケッタイな体験」 藤本義一)

魚子煮(ハマチ、キンメダイ、ブリの腹子)

魚の腹子は精力、活力の源みたいなもの。それを各種とり揃えて食べようというのだから、バテ気味の人に絶対の酒肴。ハマチ、キンメダイ、ブリの腹子を水洗いして、よく水を切り、3cmくらいの大きさに切る。鍋に湯を煮たて、腹子を入れる。腹子がパッと花のように開くのが楽しい。このあと腹子は湯ぎりしておく。別の鍋にだし汁、砂糖、酒、薄口醤油を入れ、湯ぎりした腹子を入れて、ゆっくりと煮る。色と形をきれいにだすのが煮かたのコツになる。材料が安いし、調理法も簡単。いいことづくめの酒肴だ。煮汁はだしを多目にして、薄味に仕上げたほうが酒にはよく合う。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)

<郷土料理>

炉ばたも郷土料理の一種と言えるかもしれないが、東京で「郷土料理」と呼べる店は、東北、または長野県や新潟県の酒とつまみを中心に出す居酒屋が多いようである。「郷土料理」という言葉や、ふたつの意味合いで使われるらしい-①地元の伝統料理、②東京からある程度離れた地方が有する、特徴のある料理。②について言えば、たとえば、東京で新潟料理の店は見かけるが、山梨・群馬・茨城・栃木などの郷土料理専門の居酒屋はほとんど見かけないだろう。また、札幌ラーメンや博多ラーメン、さぬきうどんや長崎ちゃんぽん、広島風お好み焼きなどのように、特定の地方の特定の食べ物を出す店は少なくないが、仮に<呑み屋>として利用できても、明らかに<居酒屋>とは違う。さらに、沖縄風居酒屋は全国に定着してきたが、<郷土料理>というよりも、前述したように<エスニック料理>扱いされる傾向があるだろう。長年、「東北の玄関口」になっていた上野駅周辺には、東北各地の酒肴を出す居酒屋が密集しており、名店も少なくないが、湯島の「岩手屋」は風情、味、そして貫禄において突出していると思う。都内屈指の古典酒場と言ってもよい。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

新酒(天文)…(衣冠)(2)

聟に入 樽さけてくる 新酒哉 几董(井華)

新酒(神人)人倫ナシ

惟茂の 眠るもはやき 新酒哉 蓮之(百番句合)

貞佐一周忌

其匂ひ 此仏には 新酒哉 菱水 隙の駒)

貞佐酔中に戯言を以て尊し一周忌に

此仏 新諸白そ 手向けたき 来川

槍持の 胸打叩く 新酒哉 呂詰(東華)(類題発句集)

(「分類俳句大観」 正岡子規編著)

なべてのめ 良薬(りやうやく)男女 とそ(屠蘇)の酒 季吟

琴詩酒(きんししゆ)を 楽しむ御代や 三つの春 吉章(「談林俳諧集 境海草」 飯田・榎坂・乾校注)

道観長者(2)

それを見とどけた小満は、袖を呼んで、「ちょっと用がありますから、来てくださいませんか」といいました。袖は、「何の御用でございますか」と不審に思いながらも、小満のそばへ坐りました。「いつも長者のお相手で、さぞお疲れのことでしょう。お礼のしるしに、わたしからも盃(さかづき)をさしあげましょう。」「いいえ、そんなもったいないことを…。」「いやいや、いつものあのむつかしい長者のご機嫌を取りむすんでくれているほんのお礼です。」小満は袖の盃にお酒をなみなみとつぎました。「さあ、今夜はわたしたちの慰安(いあん)の日じゃ」といいながら、小満は袖と盃をくみかわしました。やがて、袖は、「もう疲れましたので、休みたいと思うのですが」といいました。「では、お休みください。…ああ、そうそう、袖よ、疲れているところをまことに申しわけないのですが、少し手伝ってもらいたいことがあるのです。」「どのようなことでございましょうか。」「冷たい水で手足をすすぎたいのです。召使いたちを起すのも気の毒なことゆえ、あなたにお願いするのです。井戸へ行って水を汲んで来てはくれませんか。」「かしこまりました。」袖が井戸へ行こうとすると、小満も行灯(あんどん)に火をともして夜道を照らしました。袖が長いつるべを井戸におろして、水を汲もうとしたとき、小満は行灯の火を消しました。そして、いきなり袖を井戸へ突き落としました。袖は声を出すまもなく、つるべの綱をにぎったまま、まっさかさまに井戸の中ヘ落ちて行きました。小満はあたりをすばやく見まわして、足音もたてずに部屋へもどって行きました。ところが庭のかげからこの有様をすっかり見ていた者がいました。長者の三男、小太郎です。小太郎はすばやく井戸へかけ寄って、灯りをともして中をのぞき込みました。井戸の底では袖が助けを求めています。小太郎は近くの納屋(なや)から縄ばしごを持ちだして袖を助け上げました。しばらくして、袖は落ち着きをとりもどしました。着物をとりかえてやると、袖は小太郎にすがって泣きつづけます。小太郎は袖を納屋にかくまうことにしました。毎日の食事は小太郎が運びます。気づく人のまいまま、袖は納屋の中で暮らしました。一方、長者は毎日毎日、召使いたちをどなりつけて、袖の行方をさがさせました。召使いたちは長者の命ずるまま、あちらこちらとさがしますが、いっこうに見つかりません。長者の怒りはだんだん増すばかりです。小満は、袖が死んだものとばかり思っていました。井戸の中にはそれらしい死体も見えませんが、まさか上がって来るはずはないし、また白蛇に化けて飛んで行くはずもないと考えていました。やがて、七月にはいり、お盆が来ました。小満は広い縁側にたたずんで、死んだ左門と梅若の新霊を迎えていました。すると、「わたしでございます」という声がしました。小満がふりむいて見ると、死んだはずの袖が立っているではありませんか。小満は、「きゃあ!」といったきり、腰をぬかしてしまいました。長者の家は大さわぎになりました。召使いたちが目まぐるしく行き来します。死んだと思ってあきらめていた袖が生き帰ったことを聞いて、長者は身ぶるいして倒れました。そして、「わしは、みなの者にさんざん骨を折らしたから、せめてもの罪ほろぼしに、わしの領地の大半を奈良の東大寺に寄進しようと思う。毎年、二月堂のお水取りのお水取りの松明は、わしの代りに必ず持って行ってくれ」という遺言(ゆいごん)をのこして、死んで行きました。それ以来、今にいたるまでこの村の人々は、水取りの松明を奉納しつづけているということです。また、一ノ井という地名も、長者の屋敷の井戸跡からとったということです。 はなし 富森盛一(「日本の民話 伊賀のまほろば 道観長者」 二反長半・倉田正邦編) 道観長者(1)

新酒(天文)…(衣冠)

太郎次郎の貝をとりて

かけ出の 貝にもてなす 新酒哉 其角(続虚栗)

新酒の 舟をしそ思ふ 明石米 梅翁(句集)

墨の竹 新酒二合に 筆とらん 成美(谷風草)

組香の 跡にいてたる 新酒哉 斎遠(鵜音)

小酒屋の 頭巾なふらん ことし酒 薗茂(心一ツ)

新酒とや しるしの杉の 葉も青き 龍渚(新類題)

盃の 泡やそゝかん 今年酒 李郊(「分類俳句大観」 正岡子規編著)

田家春望

出門何所見

春色満平蕪

可嘆無知己

高陽一酒徒

ウチヲデテミリヤアテドモナイガ

正月キブンガドコデモミエタ

トコロガ会ヒタヒトモナク

アサガヤアタリデ大ザケノンダ(「酔っぱらい読本・弐 勧酒 井伏鱒二」 吉行淳之介編) 唐の詩人高適(こうせき)の五言絶句の井伏流訳です。

お正月[栗原郡]

お正月はいいもんだ 木の葉のような餅食って

油のような酒のんで 雪のようなまま食って

水のようなおつけのんで お正月いんだな

(「日本の民話 宮城・みちのく篇 わらべうた」 山田野理夫、東北農山漁村文化協会編)

初日の光

K君がやってくる。K君は毎年元日には必ず紋服に袴(はかま)といういで立ちで早々とやってくる。それから御祝儀に謡をうたってくれる。それに応えてこんどは私がうたう。それからk君御持参の土佐のうるめという干物なども肴(さかな)にして応酬が始まる。少しお酒が回ってくると、一座の誰ということなしに、新年の歌をうたい出す。 歳のはじめのためしとて 終わりなき世のめでたさを 松竹立てて門毎に 祝ふ今日こそたのしけれ 初日の光さし出(い)でて 四方(よも)に輝く今朝の空 君が御影にたぐへつつ 仰ぐ今日こそ尊けれ この歌が終わる頃から次第に朦朧(もうろう)となる。そして宴席がどう果てたかもわからずに、まことにどうもおめでたく元日が終るのである。あとの三百六十四日は、つぎの歳の元日を待ちながら、仏頂面をして、むくれ返って過すというわけである。-

めでたいとは何か。ふとわかってきた。めでたいとは、昨日に変らず太陽が東から出て西に沈むということである。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝)

とそ[屠蘇]

元旦の朝に酌む薬用酒。屠蘇には七味、八味、九味などの配合があって、普通は山椒、防風、乾姜(かんきょう)、肉桂、白朮(びゃくじゅつ)、桔梗(ききょう)などを紅絹(もみ)の三角袋に包んで延寿屠蘇散といい、これを酒または味醂にひたして用いる。一人これをのめば一家病いなく、一家これを服すれば一郷みな病いなしとその功徳(くどく)をたたえ、医者が歳暮の贈答品としたものなので、病人のない家や薬代を滞らせている家だけは薬種屋から買った。

①とそ袋 嘉例のやうに 八ッを開き (樽二)

②薬種屋で とそ買うのは 無病也 (樽六)

③のみにげをして 薬種屋で とそを買(かい) (樽九)

④とそを下さいと 丈夫な 男来る (樽一五)

⑤いけずるい 奴に一ぷく とそをくれ (拾四)

①屠蘇の用意夜半を過ぎる。時を見よ。類句-赤く縫ふ袋に用がたまるなり(逸)。 ②医者には縁がない一家。類句-家内無事やくしゆでとそをかつてくる(樽三六) ③薬礼を払わぬ男。 ④健康だから医者からは貰えない。 ⑤薬礼を払いもせぬのに屠蘇は医者から貰うものだときめて強請に行く。

⑥のみ逃げを 生ぐすりやへも 言ひ聞かせ (樽二)

⑦くすりまで 春はめでたく のんでさし (樽三)

⑧せいぼにハ 酒で用ゐる ものをくれ (樽一九)

⑨薬礼の うつり銚子の 胆を呉れ (逸)

⑥医者から薬種屋へ内報。 ⑦病気のためでない元旦の薬酒。 ⑧医者のお歳暮、酒で用いるものとは屠蘇散。 ⑨うつりは、返礼の方言。銚子の肝とは、三角の紅絹袋に入れた屠蘇散の見立て。類句-薬礼のうつり目出たき匙かげん(逸)。いゝ花を貰ひうつりに破れ傘(樽二三)。うつりを見よ。(「古川柳辞典」 根岸川柳)

新酒(植物)(地理)

七里浜

新酒くむ 小屋しどろ也 砂の上 亀翁(雑談)

打よする 浪そ新酒の 安房上総 蓮之(綾錦)

貞佐一周忌

花あれと 新酒諸白を 手向哉 巴文(隙の駒)

杉の葉も 紅葉となりて 新酒哉 諸九(類題発句集)

内津

山は杉 里も新酒に 一つかね 也有(鶉衣)

よひ/\に 灯ともす里の 新酒かな 成美(いかに/\)

酒中花の 菊に開くや 今年酒 女 錦秀(心一ツ)

蕣のあはれを かへせ 新酒くむ 乙二(松窓集続)(「分類俳句大観」 正岡子規編著)

飯と日本酒

室町時代に確立する武家の正式料理である本膳料理でも、,酒はつねに飲まれていたわけではなく、ある決まった時点で飲まれるものだった。まず「式三献(しきさんこん)」という宴席の開始をつげる儀礼的な三度の乾杯があり、ついで各人の前に同時にならべられたいくつもの膳の料理を食べるのだが、そのときは食べるだけ、そのあとさらに座を変えて、酒に合うおつまみ的料理で日本酒を飲みながら、歌ったり踊ったりした。茶の湯を中心に日本料理の歴史に詳しい熊倉功夫はこれを「酒礼」「饗繕ママ」「酒宴」とカテゴライズしている(『日本料理文化史 懐石を中心に』)。これは、ますビールで始めて、最後にご飯を食べ、さらに「河岸(かし)をかえて」二次会に出かけてどんちゃん騒ぎをするという、現代の日本人の飲食行動に残されている。熊倉功夫もみとめるように、茶の湯の懐石料理は、現在にも色濃く影響を残す日本料理のひとつの頂点だが、これは本膳料理を簡素にし、その膳組の一部を時系列にそって給仕するというものであった。ここでも、酒は、ご飯の出されるいわゆる食の途中と後で、それぞれ折敷(おしき)と八寸(はつすん)という四角いお盆状の板に盛られた少量の料理とともに味わわれる。この背景には、今のような清酒が作られるようになったのは室町時代からで、それが一般に広まったのはさらに遅く江戸時代からであるという事実も思い出す必要がある。米の味を残した甘酸っぱい濁り酒は、今の日本酒以上に料理を選んだと思われるからだ。よく、「日本食にはやっぱり日本酒だよ」という意見を耳にする。本当だろうか。日本酒に合う特別な料理がいつも作られてきたと考えたほうがいいのではないだろうか。それらはたしかに合うだろう。順序が逆なのだ。日本食の一部が日本酒を意識して作られてきたのである。しかし、すでにみたように、ほぼ同じものでも酒とつまめば肴(さかな)や吸物となり、飯と食べれば菜(さい)や汁物となるものとなる。むずかしい言い方をすれば、日本の食事システムにおいては、飯と日本酒は<構造的>に同じ役割を果たしてきたということになる。たしかに一部では懐石料理のような酒なしの料理(あるいは酒の役割の低い料理)もある。だが、これも酒と合わせられなくはないという強引に考えれば、伝統的な日本食全体が、長いあいだ日本酒に合うものとしてイメージされ作られてきたといえるかもしれない。うーん、これはこれで考えてみれば、フランスでの料理とワインの一体化以上にすごいことかもしれない。(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)

食経(5)

母は酔なるを欲せず。酔へばすなはち陽を発し、これを乳せば、子の身をして熱くし、腹をして満たさしむ。

母親は酒に酔わないようにしなくてはならない。酔った母親は陽気を発しているから、乳を飲ませると子供の身体が熱くなり、腹がふくれてしまう。(「食経」 中村璋八、佐藤達全訳)

〇銚子 提

三中口伝第二酒肴間事条に云はく 銚子の晴の時 不レ出レ用レ提(ヒサゲ) 同第五に請取御衣事条酒(入提銚子は褻(け)の事なり)云云是れ東大寺へ勅使参向の時饗応の次第を記したる所に見えたり 褻とは晴に非らざる常の時を云ふなり

右の文の様にては銚子(俗に云ふ長柄のてうしなり)は晴に用ひざる褻の器にして提(俗に云ふ加へのていしなり)は晴の時に用ふる器なり 後代の用ひ方とは異なり室町将軍の頃の書には銚子を晴とし提は銚子の酒の減りたる時酒を増し加ふる器に用ひたり今世同之(追考元日屠蘇白散御銚子に入れて供之三中の説如何)(「安西随筆」 伊勢貞丈)

道観長者(1)

むかし、むかし、奈良に都があったころの話です。赤目の四十八滝に登る道筋に沿った一ノ井の里にあった話です。そのころ、一ノ井の村は東大寺(とうだいじ)の寺領になっていました。そのため、山から木を切り出しては、奈良二月堂の修二会(しゆうじえ)の松明(たいまつ)奉納をつづけて来ました。というわけで、一ノ井からの松明(たいまつ)の寄進がなければ、もちろん、お水取りの行事もはじまりません。さて、このあたりを支配していたのが、道観(どうかん)という長者でした。一ノ井を中心に、赤目の郷一帯を領地にし、何百町歩という土地を持ち、宏壮な建物と、大井戸を七つも備えていました。下男や召使いの女たちを大勢つかっているのは申すまでもありません。道観長者は得意になって、日々の生活をほしいままにしていました。管弦(かんげん)や歌垣(うたがき)に、領内の美女を集めて、夜ごと酒もりにふけっているのです。ところが、領民に対しては血も涙もない長者でした。長者の手下どもは領内のあちこちで、領民たちを牛馬のようにこき使い、朝はやくから、夜はお星さまの出るまで働かせました。領民たちは口の中でぶつぶついうものもいましたが、口に出すと殺されてしまうので、人前ではうっかり不平をいうわけには行きませんでした。領民たちを毎日このようにこき使いながら、長者は栄華(えいが)なふるまいをつづけ、毎夜のように酒におぼれては美女とたわむれ、夜明けまでに及ぶことさえ珍しくありません。あるときは、酒もりで気に入らないことがあると、召使いに命じて何の罪もない女を井戸に投げこんでしまったりしました。井戸の底ふかく、泣き死んで行く女たちが、長者をうらんで白蛇と化し、天へ飛んで行くこともありました。大井戸からはたえず、女の悲鳴とすすり泣きが聞こえて来るのです。このようなおこないが、毎日毎夜つづいていました。ある冬の寒い夜のこと、長者の長男、左門(さもん)の腹が急に痛みだしました。屋敷じゅうは大さわぎになりましたが、原因のわからない病いのことなので、漢方医(かんぽうい)も薬草のほどこしようがありません。白々と夜が明けそめる頃に、左門は苦しさのあまりからだ中を紫色にして、眠るがごとく死んで行きました。領民たちは、左門の死を悲しむものは誰一人としてなく、召使いの者どもさえ、心の中では喜んでいました。左門の死後、長者の跡取りとなったのは次男の梅若でした。ところが、この梅若もまもなく病気にとりつかれ、とうとう死んで行きました。領民たちは今度も、「神さまの罰じゃ」という者ばかりで、悲しむ者などありません。二人の子供に相次いで死なれたので、道観長者の家のにぎわいは急に静まりました。長者もしばらくの間は悲しんでいましたが、月日のたつにつれて、ふたたびまた、もとのような酒色におぼれる暮らしにもどってしまいました。道観長者には袖(そで)というお気に入りの女がいました。奈良の都の白拍子(しらびようし)そだちで、顔かたちもすぐれ、舞いや管弦にも長じていたので、長者は片時もそばをはなさず、また袖も長者にうまく取り入っていました。長者は、夜ごとの酒もりには必ず袖をそばに侍らせ、酔いつぶれては、袖の膝で眠るのです。長者の心は、すっかり袖にうばわれていました。長者の内室(ないしつ)である小満(こまん)は、袖のために長者から見はなされたかたちなので、たえず嫉妬の心を抱いてました。長者が袖とたわむれては笑い興じているのを聞いて、小満はいつも胸の焼けるような思いをしているのでした。ある晩のこと、小満は、いつものように酒もりが行われている部屋のそばに、足音をしのばせて様子をうかがっていました。夜もしだいにふけ、酒もりのざわめきも静まった頃、長者は、とうとう酔いつぶれて、寝込んでしまいました。(「日本の民話 伊賀のまほろば 道観長者」 二反長半・倉田正邦編)

ほゝ-がしは【朴葉】

厚朴をほゝがしはの木と訓(よ)む(和名抄)。今の朴の木。葉の見事な点から かしは をつけたのであるか。かしは葉にする朴の意か。又、此時代に、朴の字を

え とも訓んでゐる(光仁天皇紀・新撰姓氏録)。但、榎(エ)の木とは全く異なる事は明らかである。皮は重皮と言ひ、器具などを作る。巻十九「わが夫子(せこ)がさゝげてもたれる保宝我之波(ほゝがしは)あだかも似るか。青き蓋(キヌガサ)(四二〇四)。同「すめろぎの遠御代々々は

い頻醸(シキヲ)り 酒飲むと言ふ。この保宝我之婆(ほゝがしは)(四二〇五)。二つ乍(なが)ら、酒宴の興で、古代は匂ひをめでゝ酒盃にした事もあるので、大御酒柏(オホミキノカシハ オホムサカマシハ)(仁徳天皇記)と言ふ語もある。其風を本集時代にも存してゐたと見える。(「萬葉集辞典」 折口信夫)

白楽天

労将ス箬下ノ忘憂物 箬下の忘憂物を手数かけて

寄与ス江城ノ愛酒翁。 江城の酒好(さけず)き翁(おきな)に寄贈された。

鐺(サウ)脚ノ三州 何(いづれ)ノ処ニ会シ 吾々三人は鐺(かんなべ)の脚(あし)のやうな三州の何処(どこ)で会合し

甕頭ノ一盞 幾時カ同ジクセン。 甕(かめ)の頭(ほとり)で一つ盞(さかづき)を幾時(いつ)酌み交(か)はして、

傾クルコト竹葉 盈樽ノ緑ノ如クシ 樽に盈(みた)した緑の竹葉の如く之を傾け

飲ンデ桃花 上面ノ紅ヲ作サン。 面(かほ)に上(のぼ)る紅(あか)さが桃花の如くなるまで飲まうか。

怪ム莫レ殷勤ニ酔ウテ相ヒ憶フヲ かく殷勤(ねんごろ)に酔うて相憶(なつかし)むに不思議はない

曽テ陪ス西省与(と)南宮ト。 曽て西省と南宮とで末席をけがした仲だから。

○箬下酒 湖州(浙江省呉興)の長興県に若渓が有り、南を上若と曰ひ、北を下若と曰ふ。村人は下若の水を取つて酒を醸す、淳美である。之を若下酒と称す。また箬下酒とも書く。- ○労将 此の将の字は動詞の下に添へて用ゐる意味の軽い語助辞である。 ○忘憂物 憂を忘れる物。云ふまでもなく酒である。陶淵明の「飲酒」詩其七に出てゐる。 ○江城 楽天が江州司馬に貶せられて、四年ほど此地に居た時のことである。 ○三州 江州・湖州・蘇州。 ○竹葉盈樽ノ緑」 此の詩は律詩であるから、第三句と第四句と対し、第五句と第六句と対してある。対する為に文法的に多少無理が出来、訓読は可なり苦しくなる。日本語としては意訳の文に示した如き語位になるであらう。文章は湖州の箬下酒を江州の竹葉酒と同様に三人で傾けて飲まう、と云ふことである。 ○西省 中書省を指す。然し楽天が中書舎人に任じたのは長慶元年で、江州に在つた時より三年後である。此に謂ふ所は、楽天が何の官であつた時か未詳。 ○南宮 尚書省を指す。楽天の官未詳。(「中華飲酒詩選」 青木正児)

酒ぱーくりんぐ

家庭用の炭酸水製造装置で、自家製スパークリング日本酒を作ってしまおうというもの。「会津娘」(高橋庄作酒造店・福島県)蔵元の高橋亘(わたる)さんが「酒蔵で槽口から流れ落ちてきたばかりの搾りたてのお酒のような、溌剌とした味わいを楽しんで飲んでもらえる方法がないかと、いろいろ試した結果たどりついた」というのが家庭用の炭酸水製造装置です。通常は水にガスを注入して炭酸水を作るところを、水を日本酒に替えて炭酸を注入するという方式です。高橋さんの提案を、最初に実践したのが東京・笹塚の居酒屋「兎屋」メニューの最上段に「酒(しゆ)ぱーくりんぐ」として紹介しています。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

有孔鍔付土器

日本の酒の最初は、やはり果実の酒であった.その証拠の一つは、紀元前4000~3000年ごろの遺跡がそれを語ってくれ、なかでも長野県諏訪郡富士見町の井戸尻遺跡群からは、じつにはっきりとした証拠が出てきているのである.昭和28(1953)年8月のこと、この遺跡群の一つである高森新道第一号竪穴住居跡から、比較的大型の土器が出土した.その土器は、それまで発掘された土器とは形も大きさもずいぶん違っていて、口の縁部は平たく大きく、首の部分にはちょうど輪をはめたような鍔(つば)があり、その鍔にはさらに十数個の小さな穴があいていた.これが有名な有孔鍔付(ゆうこうつばつき)土器で、形や容量から、初めは雑穀などの貯蔵容器と考えられていた。ところが、同じような土器がその後いくつか出土し、それらの内側にヤマブドウの種子が付着しているのが発見されたことから、ひょっとすると酒の仕込みに使ったのではなかろうかという考え方が出てきた.たしかに、よく見ると胴まわりが後世の酒壺や酒樽のように無理なく膨らんでいて、アルコール発酵をさせるのには理想的な形をしている.ほどなくして、これがやはり仕込みの壺であったことを証明する資材が出てきた.有孔鍔付土器が発掘された同じ竪穴遺跡から、飲酒器と思われるカップ状の土器や、神棚への供具らしい椀型の土器が伴出したのである.この有孔鍔付土器は、当時の出土土器の中にあってはきわめて大型で、高さは33cmから51cmまでさまざまあり、その容量は50~60l(一升びんに詰めると30本分になる)にも及ぶ.キチゴやヤマブドウ、コケモモ、ガマズミ、クサイチゴ、グミ、アケビといった漿果類を一度に70~80kgも仕込むことができた.(「酒学入門」 小泉武夫・角田潔和・鈴木昌治編著)

ザル女という噂

おまけに私ときたら、女優になって最初にもらった賞だって、実は映画の賞や舞台の賞なんかじゃあない。日本酒造組合からの"日本酒大賞奨励賞"だ。ー

ここまでだと、私は噂通りの大変な"酒好き女"ということになってしまいそうだが、果たして量はどれくらい飲めるのだろうか?…告白するのが心苦しいのだが、これもやっぱりヤバイ答え。朝までずっと飲んでいられる。日本酒でも焼酎でも一升飲んでも一応大丈夫です。「じゃあやっぱり酒豪女じゃん!」という声が聞こえてきそうだが、ここからが少々違ってくる。分かり易くこの先はQアンドA形式で進めることにしよう。

Q あなたは毎晩、お酒を飲みますか?

A いいえ、私は毎晩は飲みません。

Q 自宅で晩酌にビールやワインなども一杯も飲まないのですか?

A はい。お客さまがある時は別ですが、普段の生活の中ではほとんど家では飲みません。

Q 本当ですか?随分イメージと違いますけれど…。

A 家で飲むのは本当に時々です。それも極めて少量。食事に合わせてディナー気分を味わいたい時だけ。二週間に一度くらいのもんです。(「泥酔懺悔」 室井滋)

剣菱、白雪、菊正宗

私も剣菱の瑞祥(ずいしよう)という純米吟醸熟成酒は好きだ。五年寝かされていて、熟成香と味のりのバランスがいい美酒である。学生時代に飲んでいた酒も剣菱が多かった。普通酒でも燗上がりして湯豆腐などに合い、本当に美味しく飲んだものだ。いまでは、普通酒はちょっとアルコールが浮いた感じが強くてあまり得意ではなくなったが、剣菱の製造技術がしっかりしていることに変化はない。最近では、白雪を造っている小西酒造直営のビヤホール(工場の脇にある)で飲んだ白雪の「淡にごり」という滓(おり)のいくらか入った生酒にびっくりした。それはそのビアホールだけの限定販売で、滓によってコクは出ているが雑味はなく、とても綺麗で上品な味だった。業界一位をずっと保持してきた月桂冠の実力も確かだ。鳳麟(ほうりん)や笠置屋(かさぎや)のような高級酒はもちろん美味しいが、熟成した秘蔵酒がなんとも言えずに旨い。十五年古酒は褐色をしたアーモンド香が上品に漂う逸品で、燗をつけると底からふわっと味が出てきてなんとも言えない幸せな気分になる。長期間熟成させてバランスよく旨い酒は、造りがいい証拠である。さて、老舗の蕎麦屋と言えば菊正宗である-

さらに、昔ながらの生酛(きもと)造りは、現在の速醸酛(そくじようもと)とは比較にならないほど手間隙がかかるが、この伝統も大切に守っていてしっかりとした製品を造っている。いまや、製品のほとんどを生酛造りにしていることで有名な東北のある地酒メーカーが、生酛造りを始めるときに後に名杜氏と謳われた技術部長を菊正宗に送り込んで、造りの実習訓練をしたという。この逸話からも菊正宗の実力がよく理解できる。(「蕎麦屋酒」 古川修)

ジプシイ男爵

第二幕 荒廃したバリンカイの城の中。バリンカイが目を覚ますと、ザフィーは夢にその恋人の父親が現われて、むかし宝物を隠した場所を教えたことを語る。バリンカイは最初この話を信じないが、ためしに城壁のその部分を叩くと数多の宝物が現われる。やがてジプシイたちが来て陽気にうたいながら仕事をはじめるけれど、間もなくバリンカイとザフィーとを探しに来たズーパンのために邪魔される。好奇心に駆られたカルネロ伯爵も彼と同道して来る。彼がバリンカイ夫婦に誰の立会で結婚したかと厳しい口調でたずねると、ザフィーは二羽の鳥の名を挙げた上、証人には二羽のかささぎを持出す。ところがそこへホモナイ伯爵が兵隊を募集しにやつて来る。スペインの戦争にオーストリアが出兵することになつたからである。彼は一同に酒を振舞う。この酒を飲んだ者は従軍を承認したものと認められることになつていた。酒好きのズーバンとオトカールはうつかり盃を乾したため、忽ち軍服に着換えさせられて、アルゼーナと別れを惜しむ。その間にカルネロがバリンカイのことをホモナイに語るとホモナイは妻を選ぶ上に趣味のよさを見せたことに対してバリンカイを祝う。これを聞いたアルゼーナその他は憤慨しながら、ザフィーを身分の卑しいジプシイ娘であると侮辱する。するとツィプラは一枚の書付を取り出して読み上げる。それはマリア・テレジア帝のお墨付で、ザフィーがハンガリーの最後の総督の娘であることと、生長の後は王宮に召されることを証明するものであつた。これを聞いて群衆は驚喜するけれど、唯一人バリンカイだけは失望してしまう。ザフィーと身分が余りにちがい過ぎることになつたからである。ザフィーは彼の手を握つて渝(かわ)らない愛情を誓うが、バリンカイは従軍の決心を固め、発見したばかりの財宝全部を国家に献納することをホモナイ伯爵に申し出た上、勇ましく出征の途に就く。

第三幕 ウインのケルントナートール劇場前の広場。オーストリアの軍隊はスペイン戦争から続続凱旋して来る。ミラベラとアルゼーナとはズーパンとオトカールとを歓迎する。ズーパンは頻りに手柄話をするけれど、彼が実は臆病者で、盗みをすることだけに長じていたことがホモナイ伯爵によつて暴露される。それから伯爵はバリンカイの数々の武勲を讃え、彼に父親の財宝を返却した上、男爵の位を与える。アルゼーナの条件はこれでかなえられたわけである。しかしアルゼーナはオトカールとの再会を喜んでバリンカイを顧みようとしない。誰もみなバリンカイを除いては幸福であつた。しかし突然ジプシイの歌が聞えて、ザフィー姫がそこに駈けて来る。そして人々はバリンカイとその美しい花嫁とを囲んで歓喜の歌を唱和する。(「歌劇大観」 大田黒元雄) ヨハン・シュトラウスの歌劇です。

新宿二丁目

あれから早や二十四年は過ぎた。赤線の灯は消えたけれど、三十五年から四、五年ぐらい、この一角の、「カヌー」、「ユニコン」、「びきたん」などの店に顔を出したが、しばらく、この町には足が向かなかった。「びきたん」は亡くなった壇(一雄)さんにつれていってもらった。「カヌー」がいまだ小さい店の頃、ツイストの全盛時代で、ここで集合して、深夜踊りに出かけた。やはり檀一雄さんが一緒だった。踊り疲れて、明け方「五十鈴」で皆して飲んだり、めしを食ったりしたこともあった。この場面は「家宅の人」に出ている。(「作家の食談」 山本容朗)

コーヒーとカフェイン

コーヒーで酔いをさますことはできない。映画ではよくそういう場面がでてくるが、濃いブラック・コーヒーを飲ませても、酔った人を正気に近づけたり、早く正気にもどしたりするには役に立たない。酔いを引き起こすのは、血液中の処理されていないアルコールの度合いなのだから、それが自然に抜けるまでは、何をしてもそのアルコール分を体から追いだすことはできない。コーヒーを飲むのは、体が利くようになるまで一時間か二時間、時間をつぶすには良い方法ではあるが、それはコーヒーを飲むかわりに水を飲んでも、眠っても同じことである。ブラック・コーヒーを飲ませると、酔った仲間も、カフェインのせいで前より機敏になったように見えるかもしれない。しかしそれは、運動筋肉の反射や、判断力には何の効果もない。したがって、アルコールとコーヒーを足すと、ただ目の覚めた酔っ払いになる、というだけである。この点に関して学問的な意見は分かれている。薬学的には、エタノール(アルコールの中の有効作用物)とカフェインは「対立物」である。それは、コーヒーが酔いの力を相殺してしまうことが期待できるということである。しかしそれは、その力がどのくらいかということによる。ベンジャミン・キッシンの言葉によれば、「エタノールが鎮静剤として作用している場所では、カフェインはその対立物として作用することがありうる。エタノールが非抑制の(興奮性の)物質として作用する場合には、カフェインは、(体の機能を)ますます悪化させることもある」という。もちろんアルコールは、鎮静剤としても「非抑制の作用物」としても作用する。したがって、もしあなたが、今、暴れ狂う仲間にコーヒーで喝を入れて、道路に放り出そうかどうしようかと迷っているところなら、それはやめた方がよい。エタノールとカフェインの関係は、まだ十分にはわかっていないので、何をしても災難覚悟の賭けになってしまうからだ。(「うそ?ほんと?小事典」 タッド・トゥレジャ 刈田元司訳)

パーティーでの酒

パーティーの目的の一つは大勢の人と知り合うことにあるから、会話のなかであまり自分を主張することは感心できない。「そうとしか考えられません」「私はそう思います」というような断言的な表現はなるべくさけて、「その辺ではないでしょうか」とか「誰それさんによれば、こういうことらしいです」という表現にしたほうがよい。自分の意見を表明しようというときには、他人がそのような主張をもっており、それに自分は賛成だというような言い方のほうが、相手にとって、抵抗がないだろう。自分を抑え、人を立て、しかも自分の意見をそれと気づかせずに相手に知らせる。パーティーの会話では、とくにこういう配慮が必要だと思う。そのためには、あまり酔ってしまってはいけない。つがれるままに盃(さかずき)を重ねると醜態をさらしてしまう。自分の盃にはつがれないように、いつも酒を満たしておくのも、酒席における一つの知恵だろう。パーティーでは立食(りつしよく)形式が多く、自由に食べられるから、最初にできるだけ油っこい食物を腹に納めてから酒を飲むと酔わなくていい。酒の好きな人には、酔わずにいるというのはなかなか辛いことかもしれない。せっかく招待されたのだから、気持ちよく酔うという気持になりがちであるが、パーティーは酒食それ自体が目的ではないということも肝に銘じておくべきだろう。(「現代サラリーマン作法」 竹内宏)

蒸米の温度と水分量

種麹をまく時の蒸米の温度は三五度から三六度、水分量も三五パーセントから三六パーセントというあたりが目安(めやす)だいね。いい麹を育てようと思ったら、種麹をまくときの蒸米の品温(ひんおん)(品物の温度)と水分量に神経を使わんば駄目だ。だすけ、品温は放冷機で調節できるとしても、水分量は放冷機だけでは調節しきれないんだ。やっぱり人間の手でほぐしてやって、適度な乾燥状態にしてやる必要があるんだわ。おらとこの蔵では、ここのところはかなりきっちりとやってるわいね。普通酒であれ何であれ、麹はすべて「突破精(つきはぜ)」にするというのが、基本的な考え方なんですて。それには蒸米の品温はもちろん、水分量がポイントになるということだすけ、必ず水分量も確かめた上で、種麹をまくことにしているんだわ。だども、水分量を調整するためには、それなりの時間がかかる。扇風機(せんぷうき)の風をあてるようなことをしたら、表面の水分だけが飛んで、ろくな麹はできないすけ、そんな乱暴なこともできないわけさ。やっぱり、麹室に引き込んだ後も、時々、人間が手を入れながら、蒸米が目標の乾き具合になるまで待ってやらんば。こういうことをきっちりやっている蔵も少ないと思うわ。麹室に引き込む前に、放冷機の出口のところで種麹をまいてしまう蔵も多いんだ。誰でもわかることだが、これでは温度はいいかもしれないが、水分量がまだ多い状態で種麹をまくことになるわけさ。(「杜氏 千年の智恵」 高浜春男)

某月某日

浅見淵(ふかし)先生、夏堀正元氏、後藤明生氏と新宿「風紋」にて飲む。浅見先生にはじめてお目にかかりしは、七年前の夏、皆生(かいけ)温泉で、小生その背中を流した覚えあり、先生に告げるも、御記憶にあらず。後藤明生とさらに、大久保のお茶漬屋「その」へいく、この女主人、高見順「如何なる星の下に」のモデルとされる方、以前、浅草のスタアダンサーであった。両名ともかなり酔い、しきりに五木寛之を論じ合い、「ぼくは外地引揚げ者ではあっても、引揚げ派ではない」としつこくいう、果ては例によって軍歌となり、、完全に喉をからせ、そのままもつれあって寝る。

某月某日

目覚めれば、すでに午前十一時、昏々と寝入る明生をたたき起こす、物音に女主人あらわれ、われ等二人のいびきにより、同じ家に伏す誰一人としてねむれなかったという。いびきだけは、いくら人にいわれても、申し訳なさの実感がない。どこへ行くあてもなきまま、温泉マーク街を寝呆け眼(まなこ)で通り過ぎ、ホモと誤解されやしないかと、われつい伏眼勝ちになるも、明生またしても軍歌を口にして屈託なし。有楽町「チボリ」にて夕刻七時まで昼ウイスキー、角瓶一本半を空ける、ふたたび五木寛之論となり、まことに楽し。(「酒中日記」 吉行淳之介編) 野坂昭如です。

《ならびち・くゝんざけ》

末吉氏の父君、役人として、儀間御殿に使した時、のろがならびちをしかけたので驚いて避けたら、為来りに反くというて、他の人々は其間に逃げてゐた。並び引きの意だらう。のろが男の肩に手をかけて、一つの盞を二人で呑むのである。これは、(盞結びしてうながける)と言ふのに当たるか。くゝんざけは首里那覇辺でも、相思の男女の間では、今もする様である。男同士でもする。(川平氏 末吉氏)(「沖縄採訪記」 折口信夫)

安房節

むかし、浜の酒宴で「房州ものかよアバラが足りぬ…」という歌を聞いたことがあります。どんな意味かよくわからないのですが、たぶん、肝心なところでがんばりの足りない房州男の不甲斐なさを、すこし自嘲(じちよう)をこめて歌ったものだと思います。これと反対に、房州おんなは卓抜な生活力をもつゆえに、どこでも評判がいいようです。亭主が船旅に出て留守をする。そんなときでも、亭主の稼ぎなどあまりあてにしないのが房州おんなだとされていました。たまたま半年ぶりに帰った亭主が、すこしまとまった金でも持ってくると、これでは浮気もできかねたろうと、目を細めて喜び、そのうえ、亭主の在宅中はじつにこまめに身の回りの世話をやきたがります。やがてまた、亭主が船旅に出ると、「どうせ六分後家だわさ」と、カラカラ笑いこけたりします。今はそうとう事情が違ってきていると思うのですが、それでも、先年、こんな話を聞きました。「ある男が半年ぶりにわが家へ帰ると、たしかに自分の家の跡に新築の家が建っているのです。妙なこともあるものよ、と隣家で事情を聞いてみると、おメエの留守中、女房が自力で建てたまでで、たしかにおメエの家だから遠慮はいらねえ、といわれて安心した」と、まあこんなことでした。(「江戸前の魚」 渡辺栄一) 「房州ものかよアバラが足りぬ アバラどころか気が足らぬ」という安房節のお座敷歌だそうです。

二日酔 けふ三日の原 あかずなほ 酒手(さかて)にやらん 衣かせ山 [狂歌酒百首]

三日の原=三日の腹。瓶原(みかのはら)のもじり。瓶原は、京都府相楽郡加茂町。元明天皇の時以来、離宮が置かれ、聖武天皇は恭仁(くに)の京を造営した。 かせ山=鹿背山(相楽郡木津町東北部の山。歌枕)に、貸せをいい掛けた。また、桛(かせ)は衣の縁語。

『古今集』巻九・羈旅・詠み人知らず「都出でて今日みかの原いづみ川川風寒し衣かせ山」のパロディー。歌意は、さんざん飲んで二日酔いなのに、まだあきたらず飲みたがるが、もう酒代が無い。着物を売って酒にかえるから、その着物をこっちへ貸さないか。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

プロレタリア作家になるか、大酒飲むか

まだ弾圧もなくプロレタリア文学がはなやかだった頃、いわゆる芸術派の文士たちは片隅の存在だった。例のごとく阿佐ヶ谷界隈に住む文士たちが集まって、浮かばれない憂さを、酒を飲んで晴らしていた。そんな或る日、だいぶ酔いがまわった後、井伏(鱒二)がやけっぱちの口調で、こう言ったという。「プロレタリア作家になるか、大酒飲むか、どっちしか無いよ」そのころ井伏は歴とした新進作家だった。そんな彼が、この調子である。居合わせた文士たちも、井伏に同調して、「そうだそうだ、飲むより仕様がない」と応じたという。が、悲しいことに大部分の文士は、その酒も簡単に飲めない貧乏な状態だった、と小田嶽夫は、『文学青春群像』のなかに書いている。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)

プラットホーム下車事件

十六七年前のこと、越後の親戚に仏事があり、私はモーニングを着て東京の家をでた。上野駅で偶然小林秀雄と一緒になったが、彼は新潟高校へ講演に行くところで、二人は上越線の食堂車にのりこみ、私の下車する越後川口という小駅まで酒をのみつづけた。私のように胃の弱い者には食堂車ぐらい快適な酒はないので、常に身体がゆれているから消化して胃にもたれることがなく、気持ちよく酔うことができる。私も酔ったが、小林も酔った。小林は仏頂面に似合わず本心は心のやさしい親切な男だから、私が下車する駅へくると、ああ俺が持ってやるよと言って、私の荷物をぶらさげて先に立って歩いた。そこで私は小林がドッコイショと踏段へおいた荷物を、ヤ、ありがとう、とぶらさげて下りて別れたのである。山間の小駅はさすがに人間の乗ったり降りたりしないところだと思って私は感心したが、第一、駅員もいやしない。人ッ子一人いない。これは又徹底的にカンサンな駅があるもので、人間が乗ったり降りたりしないものだから、ホームの幅が何尺もありやしない。背中にすぐ貨物列車がある。そのうちに小林の乗った汽車が通りすぎてしまうと、汽車のなくなった向う側に、私よりも一段高い本物のプラットホームが現れた。人間だってたくさんウロウロしていらあ。あのときは呆れた。私がプラットホームの反対側へ降りたわけではないので、小林秀雄が私を下ろしたのである。(「教祖の文学」 坂口安吾)

堅い硝子のよう

昭和三十八年の暮、練馬区高松町の家から関口町の目白台アパートに移り、翌三十九年の暮には中野区本町通りに移った。その家は、もと質屋だった蔵のある家で、一人の男と同棲していた。それは三年ほどつづいたが、次第にすさんだものになっていった。「…お互いが傷つけ合うだけの愛の末期の地獄の中にいて、私たちは互いの踵にとりつかれた鎖の重さによろめきながら、それを絶ちきってくれる何か奇蹟のようなものを待ち望んでいた。男が造り直してくれた蔵の二階の書斎の中に、囚人のように自分を縛りつけ、せまい窓の鉄格子に向って、私は終日坐っていた。髪を逆立て、青黒い顔に目を血ばしらせ、あさましい鬼のような顔になって私は男とのくらしをささえるため、身分不相応の家賃を払うため書きつづけていた。毎晩正体もなく酔って帰ってくる男を珍しくなじった朝、男は宿酔(ふつかよい)のむくんだ顔をそむけていった。『この家へ入るのに素面(しらふ)で入れると思っているのか。あなたが仕事をしている時、家の中へ一歩入ると、空気は堅い硝子のように冷たく張りつめていて、人をはじきかえすんだから』ああ、この男とも愈々別れる時が来たと思った。それまであれこれ聞いていたいいわけや厭味よりも、男のいう硝子のような空気の堅さと冷さが私にも肌に感じられる実感として伝わってきた」(「世外」-『辺境』第二次第二号)こうして彼女は男と別れ、京都の西ノ京原町の「化け物屋敷のような」大きな家に移った。その家を買うための五分の一の金しか持っていなかったが、家主の老人は、残額を年賦ばらいでいいと言った。彼女は八年間、重い借金を背負い、夢中で書きつづけた。(「物語女流文壇史」 巖谷大四) 瀬戸内寂聴です。

〇盃の魚道を畳の縁へすつる事

「江戸八百韵」[割注]延宝六年。」

前句 畳の縁(へり)の塵の世の中 言水

附句 末の露もとの雫の小盃 幽山

「鱗形」[割注]延宝六年、雪柴撰。」

畳の間幾代つもりて菊の露 滝水

「俳諧富士石」[割注]延宝七年印本、調和撰。」重陽、

菊の淵末の枝川畳の縁 調和

「貞徳独吟自注」[割注]寛永年間の吟。」

前句 盃の魚道に桜が散かゝり

附句 畳の縁へかよふ春風

貞徳が自注に、 盃をは畳のへりへすつるゆゑなり とあるにて、前句の意もよくしらるゝなり。又「今大草紙」に、「大なる盃にたぶ/\といれられて呑れぬとてすてんとするに、よき座敷にて畳のすき間もなくば、持てたち敷居をこゆれば其盃は用べからず云々。」此「今川大草紙」は、室町の頃かけるものなれば、古き礼にてありしなるべし。「江戸節酒中花」紋尽しのことをいふところに、「うけてこぼさぬ盃に云々。ひだりに巴に右巴、まはらぬ女郎のかたいぢは、しにせの虎が石だゝみ、へりへこぼすをとがめられ、あみの手あはせつなぎ馬云々。」石だゝみ、あみの手等紋の名なり。これはなにの意もなくかけるものなるべければ、おのづから古例のやうにきこゆるもをかし。(「足薪翁記」 柳亭種彦) この場合、魚道という言葉は、盃に残った酒という意味のようです。 杯洗のもと

屋台の酒

アナタと富田はコップ酒で乾杯をした。普段だったらそんな気になれなかったかも知れないが、その夜のアナタは、いつもより心がちょっぴり広い。「どう?」「まあまあです」と、そんな会話がポツリポツリと続く。もともと富田は、あまりおしゃべりな方ではない。話しているとなんとなく一拍ズレる。国際電話で話しているみたいだ。確か趣味は、ウインドサーフィンだといっていた。「やってるの?」「最近は、あんまり…」「そういえば、君は、広報の松村と同期じゃなかったっけ?」「そうです」「彼女、やめるらしいじゃない」「そうみたいですね」富田は、関心のなさそうな口ぶりだ。「女は、いいですよ。嫌ならやめちゃえばいいんですから」そういうと富田は、押し黙った。彼は、皿の中の大根にハシを突きさしかけて「こういうこと、考えることないですか」といった。「なんで、自分は、おでんの中から、大根と卵を選んで、ゴボウ天は選ばないのかって」「…?」「ゴボウ天を選んでもいいんですよね。でも、僕は、大根なんですよね。卵もいいと思うんですよ。そういうのって何だろうなって、考えるんですよね」「それ、何かにたとえて、いってるわけ?」「そういうつもりじゃないんですけど、やっぱり、たとえているんでしょうか?」アナタは、あのまま電車に乗ってしまえばよかったと後悔しはじめる。こいつは何をいいたいんだ。ますます国際電話で話しているような気分にかられる。再び、富田は押し黙った。それから沈黙が少しあって、富田は、アナタに顔を向けると、何かいいかけて、また視線をおでんの皿に落とした。「すいません」「何が?」「すいません」「…」「私…今の仕事、向いていないんじゃないかって…すいません…」富田は、コップを口に運ぶと一気にあおった。そういうことか。大根かゴボウ天か。そういうことだったのか。「大根でいいじゃないか」「…」アナタは、何かうまい話をしようと思ったけれど、その後が続かない。"大根"がまずかった。でも、アナタは、富田に何か本当にいってやりたい気持になっていた。酒の勢いもある。でもそれだけじゃない。確かこいつは二十八か。自分がその年の頃は、やっぱり大根かゴボウ天か、だったんじゃないか。世の中に出て、仕事をそこそこ覚えて、それでもまだ三十までは間がある。そう思いながらも背中のあたりに火がついている。まだ間に合う。いや本当は、もう引っ返せない。そうだ。そんなオーバーな気持ちに揺れ動いて、朝の電車で「まだまだ」といきごんでいても、夜の十時頃の電車に飛び乗って『日刊ゲンダイ』の運勢欄なんかチラッと見ていると「アトがない、アトがない」という思いで押しつぶされそうになる。わかる。二十八のとまどいだ。辞めればうまくいく奴もいるし、転職してダメになっていく者もいる。運の悪い奴は、何をやっても悪い。自分はどうだったか。俺は運がいいのか悪いのか。アナタの頭の中を言葉がくるくる回る。富田は、ジッとおでんの鍋を見つめている。アナタは、彼を励ましてやりたいと思う。でも"大根"でつまずいてしまった。どうしたらうまくいくのか。そんなこと誰にもわかりゃしない。クヨクヨするなよ。先は長いぜ。アナタはそういいかけたけれど、うまく言葉にならない。アナタは、おでん屋のおやじに向って、ふいに「ゴボウ天、こっち!」と怒ったようにいった。富田が、顔をあげた。彼は、アナタに向ってニヤッと笑いかけると、さっきより少し明るい口調で、もう一度「すいません」といった。(「アナタの年頃」 永倉万治)

原田二郎翁

今夜は鴻池家が松風閣に井上(馨)公爵をご案内するから、特別電車を出すという通知を受けて、私は箕面公園の停留場にお迎えに出た。岩下さんの姿は見えなかった、人力車を数台、お伴の連中に、鴻池家の重役二三人だけであった。お接待の女達は富田屋から五六人、早く待ち受けて居った。私はこの日は何かの都合で、黒の立襟の制服制帽であった。富田屋の女達の中には知ってゐる顔もあったが、鴻池側の主人方には芦田順三郎さんより外、顔見知りはなかったから挨拶もしなかったが、万一何か不都合があっては申訳がないと思って、別段に用事はないけれど、台所の一室に控へて居った。-

其の頃は、私もまだ若い、血気盛んな悪童であったから、つい話がはずむ。彼女達も高笑ひして、楽しそうに興じてゐると、だしぬけに白髪の老人が顔を出して、「お前達何をしてゐるのか、あんなぬるい酒が飲めると思うか」とえらい権幕で怒鳴るのである、女達はあわただしく逃げるやうに出て行った。私は横を向いて知らぬ顔をしてゐた。「お前は誰か」と突立ったまま叱るやうに言ふ、私は勿論返事をしない。「聞いてゐるぢゃないか、なぜ返事をしない」「私は鴻池の使用人ではありません。そんなに叱らなくてもいいでせう」と言って、出てゆかうとした。制服制帽の私を運輸係の一員と思ったのであらう、芸妓をつかまへて油を売って居ったのが、癪にさはったと見えての立腹であらう。この老爺、とてもしつッこい。私の後ろ姿を見て「君は誰だ」と又も詰問するのである。私は"専務取締役 小林一三"といふ名刺を出した。「今夜は不行届で誠に申訳がありません」と丁寧にお辞儀をした。名刺と私の顔をジッと見くらべて、俄に態度を変へて、腰を低くかがめて「どうも済みません/\」と高師直(こうのもろなお)が若狭之守にペコペコするような、一寸芝居がかった一幕は、其の晩、女達からきくと、相手が有名なる怪物原田二郎翁であっただけに、実に痛快なエピソードであったと、今に忘れ得ないのである。(「逸翁自叙伝-青春そして阪急を語る」 小林一三)

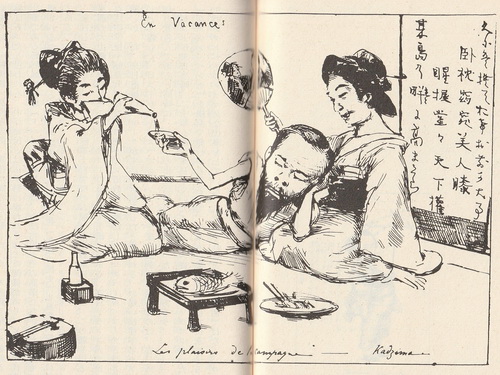

バカンス

明治20年2月に創刊した『トバエ』で、ビゴーは日本の政治を批判する論陣を張る。そのため、フークやボアソナード、さらにはフランス公使館筋から入手した情報をもとに日本の有力政治家たちを風刺しはじめる。その一番のターゲットは伊藤博文首相であった。この「バカンス 田舎の楽しみ 夏島(かじま)」と題する漫画は、明治20年9月15日号に掲載されたものである。明治20年6月1日、伊藤首相は伊藤巳代治・金子堅太郎らと神奈川県金沢で秘密裡に憲法草案の検討をはじめる。のちに井上毅が参加し、ついで金沢近くの夏島に伊藤の別邸が完成し、そこで作業が続けられた。ビゴーは、夏島で伊藤が憲法草案を練っていることを知らなかったようである。そこで、艶福家の伊藤のことゆえ、こんなバカンスを想像して描いたのであろう。(「続ビゴー日本素描集」 清水勲編) 背後にあるふすまか軸らしいものには「臥枕窈窕美人膝 醒握堂々天下権」といった伊藤の漢詩が書かれています。

稲麹

餅麹には大曲(「麦曲」)と小曲(「麦曲」)がある。大曲はふすま(麬)や麦を原料としたもので、糖化材としても働くが、原料に付着していた酵母やその他の微生物が麹の中で増殖し、スタータとしての役割を果たしているといわれる。小曲は米の粉や小麦の粉を原料としたもので、強力な糖化材であり、麹中に薬草などを入れて独特な香りを出すためにも使用されている。さらに近年になって、固体発酵といった特殊な醪での制菌効果剤としての役割もあるのではないか、とも考えられている。中国の酒には餅麹が適しているといわれる理由である。歴史的にみれば、散麹は中国にもあったし、現在でも使用されているのである。記録に残るものでは『方言』や『斉民要術』に登場する蘗(げつ)や女麹、黄衣、黄蒸といわれるものがそうである。だが注しなければならないことは、中国の麹は餅麹であれ散麹(バラ麹)であれ、ほとんどが麦製の麹であることである。中国が麦の文化と称されるわけである。一方、日本は米の文化といわれている。韓国は食としては米の文化ではあるが、酒はどうであろう。餅麹と散麹を麦と米と文化の表象として見れば、両方併せもつことになる。韓国が南方の米文化と北方の麦文化の融合の地だったとも思える。その融合した文化(稲作と酒造り)が、ほどよい形で日本に伝わったのではないか、とも。韓国には、餅麹を稲藁に包んで製麹する「稲麹」という製法が残されている。日本の散麹の祖型ではないか、との興味の湧いてくるというものだ。(「概説・韓国の酒造技術」 大韓種類工業会編 井出敏博監訳) 井出敏博による監訳注記の部分です。

若菜集序詩 『若菜集』(1897)

こゝろなきうたのしらべは

ひとふさのぶだうのごとし

なさけあるてにもつまれて

あたゝかきさけとなるらむ

『文学界』(明治三十年三月)に発表した「うゝね」序詩「をとめごのうたへるうたは/こゝろなきてにもつまれて/あたゝかきさけとなるらむ(以下省略)」を改作したもの自分の詩は素朴で情趣に乏しいが詩趣を解する人には、葡萄(ぼどう)から生まれた葡萄酒のように、心を酔わせ、体を熱くするような感動を与えるだろうという謙遜と自負が込められている。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

温め酒 人をおもひひとりの酒をあたゝむる 塚口 下村非文 昭和二七

熱燗 熱燗の掛がかさなりそれつきり 大阪 松本鶴江 昭和二七

熱燗や致仕の心は妻も知る 神戸 丹治蕪人 同

熱燗のさめつゝ不平高まり来 泉大津 河合秀緒 同

熱燗や気の附く妻と言はれたく 静岡 里見芳子 昭和二七

熱燗や所詮は酒に断つ命 所沢 新井不二郎 同(「年尾選 ホトトギス雑詠選集 秋・冬の部」 高濱年尾選)

ゆきみざけ【雪見酒】

「柚子の里」で高階は<東京で雪が降ると、一日か二日でとけてしまうので、観賞用になるんだな。雪見酒は東京から南の方がいいわけだ>と言っており、「その年の冬」で越前蟹を食べにきた深津と直子が福井のホテルで深夜の雪見酒を味わう。窓の外は白一色の世界で、まちは降り積る雪のなかにねむっており、やがて男と女は越前の春の雪のなかに埋もれていく情緒的な世界が展開する。(今)(「立原正秋食通事典」 立原正秋文学研究会編著)

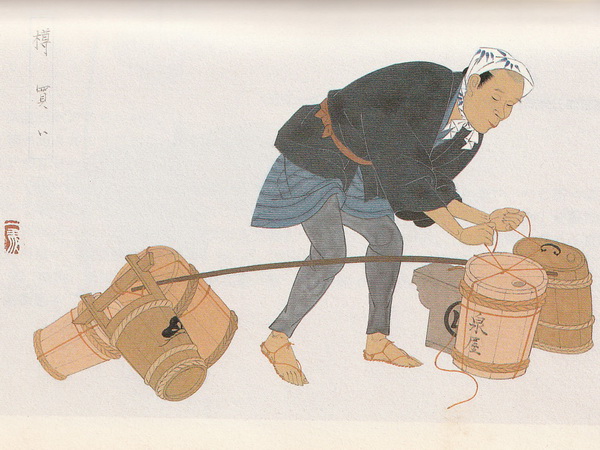

桶のいろいろ

また、木桶は仕込み桶や貯蔵桶ばかりでなく、酒造りの各工程でさまざまな作業に合ったものが作り分けられ、使われていた。それらを酒造工程順に並べると、 はす桶、踏み桶、清(すまし)桶、飯溜(めしだめ)桶、半切(はんぎり)桶、酛卸(もとおろし)桶、暖気(だき)樽、壺代()つぼだい桶、仕込み桶、枝(えだ)桶、試(ため)桶、荷(に)桶、滓引(おりびき)桶、囲み桶(貯蔵桶)となる。 ちなみに、仕込み桶は冬季のもろみ造りに用いられることから冬桶とも称し、囲み桶は夏桶ともいった。夏桶は火入れ貯蔵用で、新しく作った桶、または桶の性質のよいものが選ばれ、古くなると仕込み桶に転用された。(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)

甘口、辛口

ところが食事にご招待ということになると酒は従である。私の好みからすると、まずお通しの段階では、頭も舌もまだしっかりしているので、あまり甘くない濃い目の酒をぬる燗で出し、酢のものでは、甘口。その後は辛口のやや薄い酒をやや熱かんで飲みながら喋っては喰べ、喰べては喋り、終わりにやや甘口の酒を熱かんで飲んでしめるのが良いようだ。イギリスのデザートはスィーツといって、甘いものに熱いカスタードをかけたものが普通で、それにはシェリー酒は合うが、日本酒をそれに合わせようとすれば、ここは旨口の冷酒となろう。(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)

食経(4)

酔ひて大便を忍ぶべからず。腸澼18・痔を生ず。

酒には諸の甜(てん)物を忌む。

酒に酔ひて猪肉を食すべからず。風を生ず。

酔ひて強く力を挙ぐべからず。筋を傷なひ、力を損ふ。

酒を飲む時、大いに猪羊の脳を食すべからず。大いに人を損ふ。煉真(れんしん)の士は、尤も宜しく忌むべし。

酒に酔ひて風に当るべからず。涼に乗じて脚を露(あら)わにすれば、多く脚気を生ず。

酔ひて湿地に臥すべからず。筋骨を傷ひ、冷痺痛を生ず。

眼疾を患うがごとき人は、切に酒に酔ひて蒜(さん)19を食するを忌む。

⑱腸澼=下痢。 ⑲蒜=のびる。(「食経」 中村璋八、佐藤達全訳)

《手毬唄として》

天王寺のお猿さんは 赤いおべべが 大お好き 大お好き ててちゃん、ててちゃん、ゆうべ戎講(えびすこう)で よばれて来たら 鯛の吸物 小鯛のさかやき 一杯すすろ 二杯すすろ 三杯目には 酒屋の権兵衛さん さかながないてお腹立ち お腹立ち はてなはてな はてなはてな(「日本の民話」 二反長半、倉田正邦編) 丹波地方のわらべうたの中にあります。

食接酒

よく飲まれるビールや焼酎をいれても、四〇パーセント近くの人がご飯のときは酒を飲んでいないのだ。なぜか。単純である。ともに米を材料としていて、アルコール発酵後に残る日本酒の糖分と、炊いた米のデンプンが唾液で分解されてできる麦芽糖が、ともに甘味同士で味覚的にバッティングするからだ。しかも、ともに「貴重な」米なのだから、これをともに食べ飲むのはもったいない。夫々がおいしくいただけるよう、適切な料理を配するのが礼儀というものだ。-

日本酒は確かに食卓で飲まれる。しかし、本来の食事とは別のかたちで独自に味わわれてきたのだ。食事に隣接しつつ、独自の食をともないながら、食事本編とは別に賞味されるという点で、「食<接>酒」とでもよんでもいいのかもしれない。これは、食事というシステムの中で、たえず食にからみ食をつきしたがえながら(接しながら)、食そのものとは別の系を作っているという意味である。フランス人は、伝統的な日本料理のことを、オードブルの連続であるとよくいう。(「「飲食」というレッスン) 福田育弘」

私小説B

再入院の二ヵ月前に、大阪から九州へのフェリーが開通し、その招待状が私に届いたのです。私は生憎仕事があったので、父に行かないかというと、父は相好をくずして行くといったものです。このフェリー開通記念には、私の友人のルポライターや放送作家も招待され、父は船中でこの私の友人とすっかり仲良くなり、夜を徹して痛飲したのです。しかし、父は帰ってからも、この話を私にはしませんでした。父の死後に後輩の放送作家のM君から、父が何故私にいわなかったかという理由を聞かされました。「お父さんは、夕方から夜明までに三升は飲まれましたよ」というのです。「え!三升!!」私は絶句して父の遺影を思わず見たものでした。黒枠の中の父は、口許に少し照れ臭そうな笑いをうかべて、「そうや。Mはんのいうとおりや。一晩に三升ほど飲んだんや」といっているのでした。私の日本酒の記録は一晩に一升二合、焼酎の方は八合、テキーラは六杯でしたが、父の三升には圧倒されました。尊敬の念さえ湧いてきたものです。(「掌(てのひら)の酒」 藤本義一)

私の酒のすべて(2)

けれども、そんな風に心底からにがり切る前に、いつも踏む手続きが二つばかりある。その一つは、無性に女中さんや女房に用をいいつけたくなること、これである。自分ではそれほど人遣いが荒くなるとは思われないが、どうもそうらしい。殊に、自分と一緒に飲んでいる人の盃(さかずき)に酒をつげと命ずるらしい。それから煙草を持ってこい、何かさかなはないか、窓を開けろ、窓をしめろ、ここをふけ、水を持ってこいといった風に、殆ど間断なく命令を発するらしいのである。その二は、これまでにも度々書いたことであるが、一緒に飲んでいる人に、何か品物を進呈したくなることである。酔うと気前がよくなるという、あの伝であるが、私の場合は非常に気前がよくなるのである。平素自分がひどく大事にしているような品物でも、さっさと人様に進呈するのである。尤もその人様も、私の好きな人様にかぎられている。どなた様にも、買ったばかりの六万円の腕時計を差上げるというようなことはしないのである。お酒の相手が、私がかねてから崇拝し恋い慕っているような女性などだと、この進呈癖は最も活発になるが、女性に差し上げて恥ずかしくないような品物を身につけて、お酒を飲みに出かけることはなずないから、とても困ってしまう。品物を差上げる代わりに、接吻とか、もう少し熱の入ったことをして差上げればいいのかもしれないが、どうもその辺のことは我ながらよくはわからないのである。またそういう女の方が目の前においで遊ばすと、ぐいぐいとのめり込むように酔ってしまう。そんなに酔ってしまうのは、ひとつには何も食べないからだろう。そういう場合は、何も食べず、また何も食べることが出来ない。女のひとに、自分がものを食べているところを見せたくない。からだの中から外へ向かって開いているところの、上下の穴を活動させているところは人に見られたくない。女の人に見られたくないのである。殊にどこやらの佐々木なにがしというような美人には見せたくない。だからお腹(なか)の中には何も入っていない。だから酔うのである。それでも畜生の浅間しさに、そういう美人が御不浄へでも起った隙をねらって、大急ぎで何か口の中へ押し込むという離れ業に出ることもなきにしもあらずである。幽明の境もさだかならぬ頃になると、己は今いったい誰と一緒に飲んでいるのだろうと自問して、自分の前にいる人が誰であるかをたしかめてみる。ああそうか、凸山さんだったかと、改めて確認して、後は酔いの奈落の底へのめり込んで行くのである。こんなことを何度繰り返しただろうか、またこのさき何度繰り返すことだろうか。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝) 私の酒のすべて(1)

肉のまえかわ

肉屋から立ち呑み屋に変貌した「*肉のまえかわ」は、大井町の東小路という闇市由来の細い路地にある。ここはカウンターではなく、小さな立ち呑み用のテーブルがいくつも並んでいるが、店の真ん中には広い「合席」ならぬ、「合い立ち」用テーブルがおいてある。主に常連客に占有されているようだが、多様な客が集まるため、そのテーブルは異彩を放っている-長年、肉体労働で鍛えられた体をもつ野球帽にジャージ姿の爺さんもいれば、高級スーツをびしっとまとった会社の重役もおり、皆ここでは呑み仲間である。そして、日常生活では交流がなさそうな相手と和気藹々(あいあい)会話している。これこそ立ち呑み屋ならではの魅力だと言える。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー) 大井町だそうです。

人間の魅力を学ぶ場所

半ば拉致同然、正直、しぶしぶそのお店に行ったのですが、私たちはそこではたらく人たちにすごい感動をもらって、「世の中にはこんなにステキなお店があるんだなぁ…」って思いました。-

そんなことから、私はシゲちゃんと仲良くなってしまったんですね。それであるとき、シゲちゃんに、「ちょっと行ってみたい店があるんだ」といわれて、連れていってもらったのが、東京・渋谷にある「てっぺん」というお店でした。そこではたらいている人間の魅力で勝負しているお店だったんですね。元気な声、明るい笑顔、なにより、お客さまの心に灯をともすことに全力を傾けているスタッフ。私はその魅力にひかれ、彼らと翌朝六時までいろんなことを語り合いました。この出来事が後にてっぺん経営陣の耳に入り、以来、副社長の内山正宏さん(以下、ウッチ)と友だづきあいさせてもらうようになったのですが、ウッチも魅力的なお店を色々紹介してくれて…。そんなことから、私の居酒屋の認識が変わったんです。それまでは、私にとっての居酒屋は単に仲間と飲んで語り合う場所でした。それが、そこではたらく人たちから、人間の魅力を学ぶ場所になったのです。(「居酒屋甲子園」 柴村恵美子)

芝居後

芝居がはねるのは日が暮れるころである。客は芝居に満足して茶屋に戻ってくる。それからが夜食である。これも一行のメンバーしだいでさまざまな規模ややり方があるから一概にいうことはできない。家族連れなら、一流の料理屋へ繰り出しての御馳走と思えばいい。友人同士・遊女や愛人同伴、顧客の接待といったグループなら盛大な酒宴になる。昼の内から贔屓の役者衆に約束を取り付けておき、茶屋の宴席に招くこともできた。町芸者を呼ぶこともあった。天保(一八三〇-四四)末期の猿若町時代以後には、「櫓下(やぐらした)」という名の芝居町専門の芸妓ができている。江戸の茶屋ではさすがに遊女を呼び出すことはできなかったが、大坂道頓堀のいろは茶屋は、島の内・坂町・難波・新地などの郭(くるわ)から遊女を呼んで遊興することも許されていたそうである。(「歌舞伎ことば帖」 服部幸雄) 芝居茶屋

私の酒のすべて(1)

私のこのごろの酔い方は-などと自分の酔い方を御披露申し上げたところで、どうなるものでもないけれど-こんな具合だ。最初の猪口(ちよこ)一杯二盃の酒は、すんなりと胃袋に入らない。もどしそうになるのである。だから、酒の味も何もわからない。一所懸命に、もどすまい、もどすまいと苦心して、一杯、二杯と飲む。こんな調子で一合位飲む。一合位そういう風に苦心して胃袋に入れると、やっともどしそうにならずに酒を流し込めるようになり、気分も少しよくなる。そしておしゃべりになる。われながら巧(うま)い洒落(しやれ)や冗談があとからあとから口を衝いて出てくる。二合目から四合目あたりまでが、私という人間は機智縦横の、善良で、悪意のいささかもない人間なのである。五合目にさしかかる頃からはどうか。これはよくわからない。自分のほかにもうひとり自分がいて、もうかなり酔っている私というものを見ているわけではないのだから、私がどういう酔態を示しているか、そこがよくわからない。ぼんやりとわかることの一つは、歌をうたうということである。ひとはよく酒をのんで人前で歌をうたう。その歌のうたい方は、酒など飲んではいないような、まっとうな、きちんとした歌い方である。ところが私には、照れくさくて、恥ずかしくて、半端な酔い方では、不断とあまり変わらないような、まっとうな歌い方ができない。私は非常に酔わなければ歌がうたえない。そしていざ歌うとなると、出来るかぎりの大声を張り上げるのである。器用に声をセイヴするなどということは出来ない相談だ。それから私の声はかん高い。アルトやバスではなく、テノールである。しかもゆったりと出すテノールではなくて、「黄海海戦の歌」の文句ではないが「苦しき声を張り上げて」というテノールである。聴いている方はさぞ切ない想いをしていることだろうが、そういうテノールが持ち前だから、どうにも仕様がない。さぞ切ない想いで、というのは、私の歌い方をまねする人がいて、その人の様子を見ていると、顔を歪(ゆが)めて、いかにも苦しそうにするからである。その人もよく歌うけれども、その人の歌い方は楽々としている。歌をひとしきりうたってしまったあとは、どういうことになるかというと、そのあとはよくわからない。いつもかすかにわかっていることといえば、自分の気持ちがひどく沈んでいるということぐらいである。これは女房の証言によって実際そうらしい。にがり切った顔をしているということである。何の故ににがり切った顔をしているのかは、全くわからない。とにかく人間全体、人生全体が私はあまり好きでないから、その好きでないという気持ちが自然と面にあらわれるのであろう。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝)

花暦八笑人

(八笑人の)生業は一切不明である。商家や地主・家主のドラ息子たちと思われる。遊び人化した旗本の次三男がまじっているかもしれない。昼間からぶらぶらして無駄話にふけり、バカ笑いをしている。集まってきて何をするかといえば、茶番の相談である。何とか工夫を凝らして世間をあっといわせるのではなく、どっと笑わせようと智恵を絞る。最初に思い付いたのが、飛鳥山(あすかやま)の花見で仇討ちの場面をやって見せようというアイデアだった。落語『花見の仇(あだ)討』の原作といえばご存じの読者もおられるだろう。一人が巡礼に扮して人混みの中で浪人姿の敵(かたき)を見つけ、型通りに声を掛ける。「ヤアめずらしや何の何兵衛、不倶戴天(ふぐたいてん)の親の仇、なんじを尋ねるそのために幾歳月の艱難辛苦。盲亀(もうき)の浮木(ふぼく)ウドンゲの花、ここで会ったが百年目」双方が刀を抜いてチャリンチャリンと斬り結び、群衆が手に汗を握って見守っているところへ仲裁の男が現れて和解させる。そこで酒肴を出して人々に振る舞い、三味線を弾き、歌と踊りになってどんちゃん騒ぎにするという筋書きだったが、途中で手順が狂い、来合わせた田舎武士に本気で助太刀をしようと言い出されて大混乱になるというバカバカしい一段である。以下どれも同じような趣向でまったくワンパターン芸なのだ。こういう作品がロングセラーになった下地には、茶番の大流行がある。茶番というのは、もともと歌舞伎役者が始めた即興芸である。下戸で酒が飲めなかった役者が茶の間で披露したのでこういう名前になったのだそうだ。それをシロウトが真似をしてだんだん自分たちでもやるようになった。庶民の芸能人かである。最初はその場にありあわせる物品をネタに面白おかしい話を述べ立てる「口上茶番」だった。番茶の壺をひっくり返して、「これで茶番になりました」というたぐいである。(「大江戸曲者列伝 滝亭鯉丈 幕末のパラサイト」 野口武彦) 滝亭鯉丈作・花暦八笑人の解説です。

オニール

大量飲酒を続けると、通常一〇年ほどで障害が出始め、二〇年でアル中症状が起こるとされているが、彼らの場合はどうであろうか。フィッツジェラルドでは二〇歳前後から飲み始め、三〇歳頃アルコール性の鬱病にかかり、三八歳でDT治療を受けている。フォークナーは七歳頃から飲み始め、二七歳の時飲酒が原因で失職、三一歳では人事不省におちいる事故を起こし、三九歳でDTを経験している。オニールは一五歳頃飲酒を始め、二四歳で自殺未遂を起こし、三八歳で断酒に成功している。ヘミングウェイは二〇歳前後で酒の味を覚え、以後大量飲酒を続けた結果、三八歳で肝臓異常が記録されている。飲酒開始一〇年後、二〇年後に問題が発生するパタンはみごとに一致している。しかも、四人ともアルコール依存と言ってよく、そのための治療も受けている。飲酒と創作活動について、飲酒開始後二〇年、すなわち三八歳から四〇歳頃を分岐点としてみると、フィッツジェラルドはちょうど『夜はやさし』(一九三四)を出版、めぼしい作品はほぼ発表し終えている。ヘミングウェイについても、『誰がために鐘は鳴る』(一九四〇)『老人と海』(一九五二)はあるが、長編、短編ともに、ピークは過ぎていたと言っていいのではないか。それに対し、フォークナーはそれ以後も、質量ともに旺盛な創作活動を続けた。あるいは、彼がこの四人の中でも最も酒に強く、真の酔いどれ人生を全うしたと言えるかもしれない。オニールの場合は、断酒に成功し後年アルコールを口にしなかったという点で特殊なケースである。(「酔いどれアメリカ文学-アルコール文学文化論-」 著者森岡裕一他4名)

ラザフォード・B・ヘイズ大統領夫人

ウエット派がよく笑いものにしたのは、ホワイトハウスから「酒をしめだし」た「レモネード・ルーシー」こと、ラザフォード・B・ヘイズ大統領夫人である。連中はよく、ヘイズが大統領の間は「ホワイトハウスのパーティーでは水がシャンペンのように流れた」といった。マーク・トウェインは、ヘイズ夫人の節酒運動の勝利を祝う文書への署名を拒んで、「わたし自身は厳格な道徳的生活をしてきました。だが他の人がそれにならうのは間違いでしょう」といった。ネヴァダのヴァージニア・シティにいた頃、トウェインはその土地の水の鉱分が強すぎるので、コップ一杯につき指二本分のウイスキーで中和する方がいいと主張したことがある。国中の創造的な人々-記者、編集人、芸術家、俳優-は飲酒を規制するのには強く反対した。セントルイスのある編集人のことばにいわく-「土性骨のある記者ならサルーンの隣以外のところに住もうとは思わないはずだ」。-

(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳)

ジョージ・エイドは嘆息とともにいう-「禁酒派は五〇年間も組織活動をつづけているのに、飲酒派は一つの組織さえもっていなかった。飲む方に忙しかったのだ。*

威風堂々、軍艦焼き豆腐

江戸前寿司(ずし)に軍鑑というのがあります。握ったシャリの上にイクラとかウニを載せ、周りから幅広の海苔(のり)で巻いたものです。いかにも圧巻で、威厳のある寿司の感じが出ています。この豆腐料理もまた、上手につくれば威風堂々たる軍艦を思わすに余りあるものです。それには、最後にオーブンで焼きを入れて仕上げる時、豆腐の表面が焦(こ)げて黒くなるようにすると目的を達します。ちょこんと載せた梅干しの赤玉は、何か日本の国旗を思わせるし、上からまいたねぎは、波の飛沫(しぶき)を感じさせます。だからこれを肴に一杯飲(や)る時には、「守るも攻めるも鉄(くろがね)の…」とか「海行かば水漬(みづ)くかばね…」とか口ずさんで楽しむのがよいのです。とかく一人で酒を飲(や)るものほど侘(わび)しいものはないですが、そんな時には歌がいい。次第に酔ってくると、耳のほうも頭の感覚も鈍くなったり麻痺(まひ)したりするので、日常下手な自分の歌も、おやっ!と思うほど上手に聞こえるのが都合よく、俺ってまんざらでもないな、なんて錯覚すら起こるものです。旅行していて、ある街のホテルに入ります。明日の日程を確認してから、ホテルの外に出て、屋台か赤提灯(ちようちん)で当地自慢の地酒を相手に黙々と飲ります。旨い肴も胃袋に納め、何とかホテルまで戻って、その街の夜景を酔眼に映して一曲、一人淋(さび)しく歌おうかと思ったとたん、隣の部屋の旅人が先に唸(うな)りだす。奴(やつ)も一人か気持ちは分かるぞと、耳に届くかすかなメロディを一緒に口ずさみ、そして俺も一曲と歌うは、 ~つらい恋なら ネオンの海へ … あの娘の顔が 浮かぶ 夜霧の ああ第二国道 ご存じ「夜霧の第二国道」、古いですねえ。だけどね、酔うと自然に出る歌というのは、だれもが無意識のうちに低音の曲を口ずさむということですぜ。とにかく「軍艦」も低音の魅力に近い魂で、そうめったに沈没などはしません。そこにあやかって、この料理を食べよう。歌を唄(うた)って食べるのであります。戦争の歌など平和的でないから、いっそのことY歌などを口ずさんでもよいのではないだろうか。 ~守も攻めるも〇○で…。 [材料]豆腐/シーチキン(マグロ油漬けの缶詰)/玉ねぎ/梅干し/ねぎ [作り方]①まず豆腐を油で揚げ、これの中央部を大きめにくり抜く。 ②そこにシーチキンとみじん切りにした玉ねぎをたっぷりと詰め込み、オーブンで豆腐の正面が少々焦げるぐらいに焼き上げる。 ③皿に盛り、中央部に梅干し一個を載せ、さらにその上からみじん切りしたねぎをまいて出来上がり。つけダレはしょうが醤油を用いること。

友人とともに宿る 李白(りはく) 武部利男(たけべとしお)訳

つもりにつもった愁いをあらいながし

いつづけて百壺の酒を飲む

こんなに良い宵は清談をするにかぎる

白い月が光ってなかなか眠られない

酔っぱらって人のいない山にねそべると

天と地がそのままふとんとまくら(「酒の詩集」 富士正晴)

一種一瓶(いつぺい)

一種の肴(さかな)。簡単な酒宴。平家物語に、<やうやう日暮れ、夜に入りければ、判官宣(のたま)ひけるは、「舟の修理して新しうなつたるに、各一種一瓶して祝(ゆわ)ひ給(たま)へ、殿原。」とて、営む様にて、舟に物具入れ、兵糧米(ひやうらうまい)積み、馬ども立てさせて、「疾(と)く疾く仕れ。」と宣ひければ、>とある。「営む」は酒宴の用意をする。「様にて」は、見せかけで。「馬ども立てさせて」は、馬などを船中に立てさせて。(「飲食事辞典」 白石大二)

舎羅

ある年、この子(舎羅)より句空へ遣はす文に、

さるべき処に遊吟(ゆうぎん)して帰り見候へば、隠者(舎羅自身のこと)臥所(いんじやふしど)に夜盗入りたりとて、あたりのともがら訪ひわめき候。入るべき所もあるべきに、仕合(しあわせ)のなきもの(夜盗が)にて候。されどもこれぞと心掛けたるにや、大事の盃なくなり候へば、

盗(ぬすびと)も酒がなるなら朧月(おぼろづき)

と申してうち臥し申し候。そのころ惟然坊(いぜんぼう)この地に居(い)られ候て、

ぬすまれて手柄(てがら)ぞ花にどこなりと

その磊落(らいらく)しんぬべし。(「俳人奇人談 続俳人奇人談」 竹内玄玄一) 舎羅(しゃら)という人で、「元禄の頃、舎羅は、浪速に住して、貧と雅には名を得たる者 崩れ傾きたる茅(かや)が軒端、筵(むしろ)をかけて雨露を凌ぎ、、菰(こも)を敷きて褥(しとね)とす。」という俳人だったそうです。

白子のポン酢仕立て(温製)

ポン酢は本来、柑橘類の果汁を使ったもの。橙(だいだい)があれば理想的。レモンやカボスでも。 ●材料(2人分) 白子(ここではタラ)100g~ ポン酢適宜 青ねぎ適宜 もみじおろし適宜 ●作り方 1白子は真水で軽く洗ってぬめりをとり、キッチンばさみでピンポン球ぐらいに切り分ける。 2熱湯に入れ、再沸騰して30秒ほどおいて火が通ったら、ザルにとる。 3ポン酢(24頁参照)をはった器に盛り、青ねぎのみじん切りを散らす。 4もみじおろしを添える。(「おうちで居酒屋」 YYTproject編)

石川桂郎句集

つかの間や置酒の筍庭に伸ぶ

独酌のごまめばかりを拾ひをり

母の忌の徳利に似合ふ蛍草

燗をみつつ若竹の冷身にまとふ(「雑談衣食住 百本杭」 永井龍男)

邪を払う果実

「ウー、寒い!」と身を縮めて来た私を迎えて、大好きな酒処Hのご主人が「温まりますよ」と作ってくれたスダチ酒。ちょっと熱めに燗(かん)をした日本酒に、スダチをギュッと絞り入れ、ふたをして蒸らすこと一分。ふたを取るとスダチの香りが鼻をくすぐり、まろやかな味わいが温かさと一緒に体に染み入ってきます。「これは日本酒のカクテルですね」と言うと、ご主人は静かに笑っておられる。昔からカボス、スダチ、ユズ、ミカンなどのかんきつ類は、料理やお菓子、薬に用いられ、冬の寒さが厳しい時、ビタミンが不足しないようにと神が作った自然の恵み、疲労回復、かぜ予防にいっぱい食べようと思っていたら、ご常連のC嬢が「『じゃばら』って知ってる?」と持ってきてくれました。「蛇腹?」実はこの「じゃばら」、和歌山県は北山村生まれでこの土地でしか生産できず、他ではうまく育たないという不思議なかんきつ類、ビタミンやミネラルが多く、昔から体の邪気を払ってくれるということで、名の由来も蛇腹からではなく、「邪を払う」から来ているとのことです。「なるほど!」さっそく絞ってみると、ごつごつした肌なのに果汁は豊かで独特の香味が店いっぱいに広がります。酸味を生かしてじゃばらギムレットを作りまずはカンパイ!さらに一句。「年明けて めでためでたの祝い酒 じゃばら飲んで幸せ気分」あ、悪酔いしそう?(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)

ネコの時代