船の新内流し 赤米・紫黒米・香り米 生酒の燗 マグロの梅昆布ばさみ ささやかな奇跡 婬・酒の二つは ばくろちやう【馬喰町】 もの食ひ、酒飲み 大酔 天明七年の珍事件 三低晩酌 まえがき 「お通り」の恐怖 オメガ のみすけ(飲み助) ふろふき大根の柚みそ 竹葉青酒 某月某日 同窓会 古谷、尾崎、壇 御授爵のお祝い 又六が門極楽と聞くからに 伊藤左千夫の酒歌 島井宗室遺言状 土熬鍋 モン・アサクサ 酒のエンゲル係数 東京湾岸のおでん屋 縄のれん にぢ あつ燗おでんだし割り 【隠し言葉】 お三方 アイラク 漱石の酒句(2) 根本正書 〇上戸を下戸にする事 新八 梅たたき 酒徳 いまトレンドの酒処 山形 幻の日本酒を飲む会(2) 精神安定剤としてのアルコール 岩の井 正弁丹吾 胆石 昼食の混雑時 お酒漬け 与次郎人形 モリ 464余計なお世話 ネクタイアル中 日本料理 大酔して醒めないとき 老舗企業設立年表 とっくり(に)すぎたヨシヨシ 新酒頌 田中先生 爛漫 ダリヤ 酒を楽しむことは人権の一部 オオバコ、ゲンノショウコ酒 飲み屋の中で 石狩粕鍋 三段返し カラスの女房 板粕 夫婦同伴で「お通し」の味を盗む 中国食物史年表(古代) 酒飲みの自己弁護 夕焼けってのは悲しい お酒のよいのを持って来る方 冷し酒 あの頃 酔小楠 くよくよ 熟成の裏ワザ 上機嫌な父 狗に肴の番 前の秋田の酒 子どもの飲酒があぶない 法善寺の味 昭和21年9月 子規の酒歌 南部美人 日本の酒のルーツをたどる 御酒被下 酒に対して喧嘩腰 酒痴末法 セックスアピール ぶり照り焼き 干酵 のみコン 食べ物を描かない宴会 腕相撲 結婚披露宴 数あれど… 集団の性質と飲酒の習慣 泉石老人 ◆蒸しがんも 食と酒 懐風藻 関矢さんのお酒の世界 蔵癖、場所癖、容器癖 月見酒 観戦記(3) なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(3) 私の知っていた吟醸酒 玄い米で醸す純米酒 解悶 茄子の田楽 鳥七(大井町) 〇一休和尚の歌 水戸黄門光国卿示ス二家臣ニ一条例 漱石の酒句 酒を温むべし 茅台酒 死の行軍 【地口】 のめどもつきぬ おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒 節税酒 463 えっ? わかれのおみき 製造石数半減 疲労が極度に達しているとき 小玉 此君盃の記 福光屋 二〇、食べて毒なもの 肥後の赤酒 イトマと聖者バミバ 居酒屋の披露宴 正宗の一合壜 八海山 「酔郷記」仮に終2 凝りに凝った焼き豚 思いをはらすために 相手の左側 ドリンク・デスマッチ 居酒屋は社会をうつす鏡 酒袋 王手飛車 忘年会と文相の死 天井のバラ 酔ってはいなかったワ 食べる話に飲む話 <ある調査結果> 孟宗汁 ワサビの粕漬け 甘酒 一夜酒 一番仕事をしたぞ 飲みっぷりの良さ 酒はいつだって おふくろの後など追うな 低精米の酒 タマキは大きくなったら 長春清酒 梅北国兼 禁酒法廃止案成立 物を食い酒を飲む 酔っぱらい 名うての酒豪 ギルガメシュ 酒失と帰国 送別 片岡市蔵 極楽寺殿御消息 ○不酔酒薬 み-わ【酒甕】 とみ廣 飲酒 足利義量 国菌 C.種麹(たねこうじ) 六月二十一日(土)晴 夏至 下戸一族VS飲酒派 しっかりと造られた酒 長期低温発酵 [鹿の角の酒] 賀茂茄子入り出し 滴酒 幻の日本酒を飲む会 酔郷記 シェーラブ・レティとイトマの出会い 上京記 イシドー・アインスタイン 高知のいい女 ぼくの父 大石良雄 小布施堂 四方の留粕の序 <和風バー> なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(2) 観戦記(2) 土曜日の午前十時 県単位で開発した酵母 星の郷の銘酒「夢みて候」誕生 自分の稼ぎ 大瀁村の破屋へ疎開 スローフード、スロードリンクの時代 大雅堂 付妻玉蘭 牡蠣の磯焼き(串焼) さかづきあいさつ 酩酊 現代の徳利収集譚 利き酒師の講演会 文学と飲食 なわのれん(縄暖簾) 〇酒柄杓 酺 某月某日 敗北 井伏と田中 昼間の花見 黒ぬり、朱ぬり 共食 462ゆっくり後で ちいママ娘 のみくち【飲口】 竹酔日 コチ <山の神> 乱酔狂筆を揮いて捕縛せらる 永昌源 道楽 カウンター トム・アンド・ジェリー 一升入る壺は一升 居酒屋等のアンケート調査 登城前から二升ぐらい 中原早苗 二十四針 酒間の友 赤塚の移籍 トウモロコシ・ペプチド カモのウルカ *ビールを飲むとトイレに行きたくなる アジ 成田山新勝寺の禁酒絵馬 菜館 枯らし 徹夜酒 プレミア酒 酒で記憶をなくす 血による儀式をすてる 大人の濁り酒カクテル 下戸の猩〻 船がつきます百廿五艘 一杯は安多加の関の心地 大酒致候

船の新内流し

鈴木 昔のお客さんはたいへん粋(いき)だった、という話を聞いたんですけれどもね。お客さんたちで船を出して、新内流しなんかやると、玄人(くろうと)かと思ってお捻(ひね)りがきたというんですね。

朝じ そうそう、これは終戦直後に、お客さんが、「朝じ、ひとつ稼ぎに行こうじゃないか」、「そうね、いいわね」ということで、私が姐さんかぶりして三味線弾いて、もう一人、光子さんというのが上調子、そしてお客さんが船漕ぐわけですよ。そして漕ぎ手のお客さんのお友達が歌うんですよ。門付(かどづ)けで、「えー、今晩わ」(笑い)。そのとき二百円くらいご祝儀くれるの。

鈴木 その頃の二百円はたいしたものでしょう。

朝じ よその店のお客さんが「新内流(しんないなが)しか、珍しいな」ということでくれるのね。それから、「稲垣」さんの妹さんの「鈴川」さんに行ったら、「あら、朝じさんだわよ」ということでめっかっちゃったの(笑い)。今度はお酒になっちゃった(笑い)。

鈴木 当時お酒は、いくらくらいしたんです?

朝じ そうですね、一升四、五十円くらいじゃないかしら。お酒二、三本もらいましたよ。(「友あり食ありまた楽しからずや」 鈴木三郎助・柳橋芸者加藤はる(朝じ))

赤米(あかまい)・紫黒米(しこくまい)・香(かお)り米(まい)

紫黒米についての記録は定かでないが、赤米、香り米は元来野性的な米で古代から全国各地で栽培あるいは普通稲に交って生育していた。しかし、赤米、紫黒米は食味が悪く、白米に混入すると見栄えが悪いことから明治中期以降に水田から排除され、現在では祭神用に対馬、種子島等でごくわずか栽培されている。赤米の色素はカテキン、カテコールタンニンおよびフロバフェンであり、紫黒米の色素はアントシアニンで、炊飯するとこれらの果皮の色素のためおこわのように赤くなる。香り米は世界の稲作諸国に古くから広く栽培されてきたが日本では古くから高知県、宮城県等のごく一部で栽培されていた。炊飯時に普通のうるち米に数%混ぜて炊くとじゃ香(じゃこう)、あるいは香ばしい香りが発生し風味が向上する。近年復活のきざしがあり、みやかおり、キタカオリ、はぎのかおり、サリークィーン等の品種が育成されている。サリークィーンは長粒で香りが弱いため混米でなく単独で炊飯する。(「改訂灘の酒用語集」 灘酒研究会)

生酒の燗

生酒を燗するというのは、酒の常識からすると禁じ手ではあるが、造りのしっかりした純米無濾過生原酒であれば、燗が実に旨い。生酒を燗にすると酵素臭がすると酒業界のなかでは言われているが、しっかりとした骨格を持っている酒であれば、気になるレベルではない。筆者の感覚が鈍いのではと思われる業界の方もいるだろうが、これは高田馬場の地酒居酒屋の名店「真菜板(まないた)」でも通常やっていることで、そこに来ているお客から旨いという賛辞はもらっても、変な臭いがすると文句を言われたという話は聞いたことがない。もともと酒造りにおける火入れは生酒に燗をつける作業であり、自然な行為なのである。(「蕎麦屋酒」 古川修)

マグロの梅昆布ばさみ

作り方①マグロは、中央に切り込みを入れながら切る。 ②塩昆布は細切りにする。 ③マグロの間に梅肉と塩昆布と芽ねぎをはさんで盛り付ける。

材料(2人分) マグロ…100g 梅肉…大さじ1 塩昆布…2~3枚 芽ねぎ」…少々

このつまみに、この一本 手取川(てとりがわ) 吟醸/石川 日本酒度…+6 酸度…1.1 価格…2719円(1.8l) 吟醸王国、石川を代表する名蔵元「吉田酒造店」の気品あふれる吟醸酒。口にふくめば、まるで桃のようにみずみずしく、華やかな吟醸香が立ち上がってくる。マグロとの相性も良。(舶来亭)

マグロの目玉焼き

作り方①ボウルに水を入れ、マグロの目玉をサッと洗う。押さえるようにしてふき、酒をまわしかけ、塩をふる。 ②魚焼きグリルで両面に焦げ目をつける。 ③器に盛り、ラップなしで電子レンジで2分加熱し、中まで火を通す。 ④レモンのくし形を添える。

材料(2人分) マグロの目玉…1個 酒…小さじ1/2 塩…少々 レモン…1/2個

このつまみに、この一本 銀嶺立山(ぎんれいたてやま) 本醸造/富山 日本酒度…+5 酸度…1.4 価格…2040円(1.8l) パリ万博へも酒を出展したという由緒ある蔵。スキッとした旨味とキレを持つ上品な味わいが、マグロのゼラチン質のこってり感をすっきりと洗い流してくれる。濃い味の料理に。(舶来亭)(「酒のつまみは魚にかぎる 新・日本酒の愉しみ」 編集人・堀部泰憲)

ささやかな奇跡

保険証の入ったパスケース、クレジットカードの入った財布、携帯電話。この三つは、なくしたと気づいたときにはげしくへこむ三大神器だと思う。どこでだか財布をなくし、キャッシュ、クレジット含めカード関係をあわてて止めた。が、ともに飲んでいた人のぴかぴかの記憶力のおかげで、何軒目かの店で見つかり、案外早く戻ってきた。カードが又使えるように数社に連絡したのだが、いったん使えなくしたカードを使えるようにするには、ものすごい手間と日数がかかるのである。しかもクレジットカードは番号を変えねばならず、そうすると、かつての番号で登録していたものみな変更してまわらねばならず、「飲んでいて財布をなくした」だけのことに、まったく不釣り合いなほど労働が求められる。パスケースをなくしたときは警察に遺失物として届けた。入っているのはスイカカード、保険証、区役所で発行される印鑑カード、文藝家協会やペンクラブの会員証など。これはもう、さすがに出てこないだろう、保険証で何かされなければよしとするしかない、と思っていた。けれど二週間ほどたったある日、「警視庁遺失物センター」というところから、受付番号の書かれた葉書が送られてきた。そこで保管されているという。とりにいってみると、スイカも使われた形跡がなく、保険証も会員証も、もともとあったものはぜんぶあった。都心の駅構内に落ちていたのを、だれかが届けてくれたらしい。携帯電話もまた面倒くさい。携帯電話を飲食店とタクシー内に忘れたことが私は幾度もあって、ほとほといやになって、飲んでいるときには携帯電話を鞄から出すの禁止令を自分に課した。でも忘れて出す。都心方面でしこたま飲み、はっと気がついたら、自宅マンションの前に立っていたことがある。手にしているのは半透明のビニール袋ひとつ。なんだろうと思って中身を見ると、肉の入った透明のパックがひとつ、入っている。ああ、今日のレストランで食べ残した肉を包んでもらったのだな、とそれは思い出したが、ハテ鞄がない。肉しかない。鞄がないと、財布もなければ携帯電話もなければ鍵もない。くり返すが、肉しかない。ここで一気に酔いだ覚めた。夫が帰っていてくれますようにと、共同玄関のインターホンを鳴らす。返答なし。寝ていたらどうしよう。数度押すが、やはり返答なし。やむなく私はエントランス外の植えこみにしゃがんで夫の帰りを待った。一時間ほどのち夫が帰ってきて、植え込みから肉だけ持って急にあらわれた私に驚きながらも、あちこちに電話をかけて鞄を探してくれた。鞄はタクシー会社に保管されていることが、ようやく翌日になってわかった。それにしてもかつて私のなくしたパスケース、財布、鞄、お金もカードも保険証も、何ひとつなくならずに戻ってきたのだから、すごいことである。この三種の神器をなくすたび深く落ちこみ、無理だとわかりつつ、酒減らそうかと考えるのだが、未だになくしているのは、その都度それらが何もなくさずに戻ってくる、ささやかな奇跡に甘えているのかもしれない。(「泥酔懺悔 損だけど」 角田光代 )

婬(いん)・酒(しゆ)の二つは一時の快意に百年の定命を縮めるなり

色情と酒の二つは、一時気持ちをよくする百年も生きることに定まっている命を縮めて早死にさせる。松葉軒東井(しようようけんとうすい)の『譬喩尽(たとえづくし)』に掲げる。(「飲食事辞典」 白石大二)

ばくろちやう【馬喰町】

①昔は博労町と称へし処。「江戸砂子」に『馬喰町一丁目、小伝馬町の東丁なり。間には八丁堀あり、はたご屋多し。一丁目二丁目のよこ町に附木屋多し。江戸末の附木、おほく此所より出る。二丁目三丁目、両町共にはたご屋多し。両丁の北に馬場あり。三丁目のひがしは浅草御門にて行きあたる』とある。馬喰町と書くやうになつたのは、正保以降の事だと云ふ事である。-

馬喰町お捌(さば)きほめて酒を買ひ 公事に勝つた祝宴

もの食ひ、酒飲み

浅見 きちんと用例をとっているわけじゃないんだけれども、「今昔」などでは、通常は「もの食ひ、酒飲み」、あるいは「もの食はせ、酒飲ませ」であって、そうなると、お酒の作法としての飲み方は、肴というか、ものを食べてまず一献は何々で食べて、何々で飲むと。それで一献、二献、三献というふうになってたのかなと思っていたんです。

松岡 そ三丁目のあとはそれが…。

浅見 それこそ隠座に移ってしまえば別ですけれどもね。時々、「まづ酒飲み」て、という表現が出てきて、それはたぶん「今昔物語集」で藤原為盛かなんかがお米を滞納していたので、六衛府の官人が押し寄せたという話があって、炎天下でいぶされて、どうぞと招き入れて、そのわーっと入ってきた六衛府の人間が、まず「酒飲みて」というね…。(「酒と酒文化」 大岡信・網野善彦・浅見和彦・松岡心平)

大酔

私は酒を愛し酔いを楽しむ。否むしろ酔いあるがために酒を愛する。しかしながら、あの大酔をした人の自分に恵まれた天与の特権も忘れて他人の迷惑を顧慮せず、あらゆる精神のあるいは大脳のコントロールを失って、自らの心の醜さをさらけ出すような醜態に接する時は真に心の底からいきどおりを覚え、こんな馬鹿らしさを憎まざるをえない。私は酔いのために酒を愛するが、このようなひとりよがりの酔いは心から憎む気持ちにたえない。それ故私は自分は大酔しないことにきめている。鈴木大拙先生はその程度で、酔いは神人交流の境地であると述べておられるのは、適正な酔いの境地についてであろう。大酔だけは許されまい。本書パリのところで述べたフランス学士院のエイム教授は似たような麻酔的境地の研究をしており(二五頁)、リゼルギン酸化合物(LSD)という一種のアルカロイドを含む茸を食する儀式によって神に接するというメキシコのインディオ種族の研究について、その現実の儀式の様子を詳しく録画して来たのを見せられたことがある。茸も微生物の一種だから、この現象も、後にわが国で麦角菌という麦の黒穂の原因となる菌を使って、アルカロイド醗酵の名の下に、新しい醗酵として体系化されたのである。彼もまたこんな点では酒の鈴木先生と似たような見解であったかも知れない。こんなことから察すると、神様はひょっとしたら人間の行動をいつも理づめの大脳の理性下にのみゆだねておくことを望まないのではあるまいか、という大それた疑問さえもたれるのである。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)

天明七年の珍事件

あたかもそれを象徴するかのような、じつに馬鹿馬鹿しい出来事が、天明七年(一七八七)正月十七日に、或る書院番の屋敷で起きている。当事者はみな西の丸書院番頭・小姓組番頭といった役職の旗本たちであり、新たに番頭になった水上美濃守正信なる旗本が、慣例にしたがい、古参の同役七人を自邸に招いて酒宴をひらいたというところからこの珍事件は始まる。 その時酒たけなはに及び、兼ねて遺恨や侍りけん、又は其坐のたはむれ事にや、大久保殿(接待客の一人-注)、水上殿の膝元に擦寄り、携へ来りし菓子取揚、是参らせ候と箸とつてはさまれしに、水上殿は其折しも盃ひかへ給ひし故、酒半(なかば)に候間、後刻頂戴仕らんとかたへに差置給ひしに、大久保殿是を見て声あらゝげ、(中略)扨(さて)此大久保殿の御言葉を初として、七人の御かた/"\おもひ/\に悪口し、後は各立上り、其日饗応に出されし将軍家より賜りし調度なんど初めとし、或は膳椀皿鉢まで手にあたる物を幸に打こぼち、踏潰し、又はつかんで投出し給ひし由。其中に甚しきは、大小便を席上にしたゝかになれちらし、又それを箸にて挟み、、そこらあたりへ打付給ふ御方も有し由。 いやはや、何ともすさまじい狂態である。右の引用はこれも『後見草』によるが、この事件が事実無根ではないことは、『徳川実紀』の同年二月廿三日の条が関係者の処分(二人とも番頭解任、残りは登城禁止)を記録したついでにこれをまるごと引いていることからもわかる『後見草』の筆者が、「凡(およそ)此御代治りてのち、人の頭(かしら)となる人の鄙下(ひか)下臈にまさりたる其非法狼藉、聞も及ばぬ事共也。是ぞ誠に人妖とも申べし」と感想を洩らしているのも当然であった。(「江戸人の昼と夜」 野口武彦) スカトロ宴会

三低晩酌

健康的にお酒を楽しむ方法として、私がおすすめしているのが、「三低晩酌」です。「三低晩酌」とは、低塩・低糖・低カロリーの料理とお酒を組み合わせる晩酌の方法ですが、単に「三低料理」を肴にお酒を飲むということではありません。晩酌を一回の食事であると考え、お酒も含めてトータルな目で見たときに、バランスのとれたものにしていこうというものです。お酒は種類や飲み方によってカロリーが異なりますから、まずはお酒のカロリーや糖分を知り(別表参照)、そのうえで自分の酒量を考えてメニューを決めるといいでしょう。たとえば、ややこってりした料理を食べるときにはウイスキーの水割りなど、なるべくカロリーの低いお酒を選ぶようにします。また、焼酎サワーなど甘みのあるお酒はやや高カロリーになりますから、薄味で糖分の少ない料理と合わせるといった工夫をすればいいのです。

お酒のカロリーと糖分の比較 ※」辻クッキングスクール調べ ●カロリー 日本酒 お銚子1本(180ml) 180kcal ビール 中ビン1本(500ml) 215kcal ウイスキー水割り シングル(180ml) 90kcal 焼酎サワー ジョッキ(500ml) 260kcal ●糖分 日本酒 お銚子1本(180ml 約9g ビール 中ビン1本(500ml) 約15g ウイスキー水割り シングル(180ml) ほぼ0g 焼酎サワー ジョッキ(500ml) 約11g(「低塩・低糖・低カロリーが現代人を救う」 味田節子)

まえがき

空高く澄み、菊の香がそこはかとなく匂ってくると、重陽(ちようよう)の節句。夫々水は

二盃から匂満ちたり菊の酒

と詠んでいるが、ひんやりとした菊酒の蝕味は、懐旧の情をそそる。風柳の

裸火に対し新酒の酔を吐く

酔ってはいるものの、目は冴えている。嵐雪にかかると、

我盛らじ新酒は人の醒め易き

芭蕉は、

草の戸や日暮(ひぐ)れてくれし菊の酒

いずれも芳醇な酒の香を漂わせ、上戸(じようご)の気分を表して充分。-

人事句に絶妙の冴えを見せた万太郎の

湯豆腐や持薬の酒の一二杯

という句は、わたしの哀惜おくあたわざる名句。水朗子の

鰭酒(ひれさけ)の怪しき光(かげ)を甜めにけり

など書いて行くと、おのずから食欲も湧き出ている。(「にっぽん食物誌」 平野雅章)

「お通り」の恐怖

同業者の会議が那覇で開かれた。外では暑い日差しに照らされてプールが手招きしている。何の因果で会議室にこもらにゃならんのか。しかし、会議が終われば待望の宴会である。古い民家風の居酒屋に直行し、オリオンビールで乾杯。ビールは苦手だが、オリオンなら大丈夫なのだ。うまい!昼間の不満がぶっ飛ぶ。出てくる料理はドゥル天、イラプチャーなど、まったく意味が分からない名前だが味は最高だ。となれば、当然酒は泡盛である。五年以上寝かせたものを古酒(クースー)と言うらしい。さっそく十年古酒のオンザロックを注文した。熟成された味が沖縄料理と相まって、とってもうまい。あとはひたすら飲み、食うだけである。そのうち、おもしろい沖縄式の乾杯を教わった。「お通り」といって、まず一人が杯を一気に干して右側の人に渡し、酒を注ぐ。渡された人はこれをまた一気に干して次の人にまわす。一巡して最初の人に戻って「一通り」である。二通り目は二番目の人から始まる。十人いれば最低十通りなのだ。やりましょうと言われたが、こればかりは固辞させていただいた。だって十二人もいたのだ。十二通りも飲んだらブッ倒れてしまう。沖縄の人が酒席で盛り上がると、この「お通り」が始まる。銀座のクラブでこれをブランデーでやって、金が足りなくなり、翌日「金送れ」の電話を入れるのは、日常茶飯事らしい。(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)

オメガ

五月二四日、赤塚は、『天才バカボン』で第18回文藝春秋漫画賞を受賞。これまでの受賞者は、大人漫画の人ばかり。少年漫画からは初めての受賞だった。正賞は、オメガの時計。その夜、赤塚は、編集者達と銀座のバーでハシゴしている。そして午前二時頃、新橋あたりの小汚い安酒場に辿り着いた。中年のホステスと話をしていて、赤塚は言った。「オレ、文春漫画賞貰ったんだ。偉いだろ」「フーン、で、何貰ったの?」「この時計」と、赤塚は、持っていた手提袋から箱を出し、時計を見せた。「なんだ、時計貰っただけなの」「そう。だけど、これ、オ〇コじゃなくて、オメガだよ」「オメガだかなんだか知らないけど、時計なんか、時間が判りゃいいのよ」「その通りだよな。これ、アンタにやるよ」赤塚は、時計をホステスに渡す。彼女は、それをシゲシゲと見て言う。「高そうな時計じゃん。貰えないよ」「やるよ。貰ってくれよ」「そう?じゃ、貰ってやるわ」赤塚は、次の日、空っぽの箱を発見する。中身は誰かにやったような気がする。だが、どこで誰にやったのか覚えていなかった。赤塚は、そのことを綺麗さっぱり忘れてしまう。しかし、その時計は、一〇年後に赤塚の元に戻った。時計の後ろに赤塚不二夫の名前が刻まれていて、それを見つけたホステスが返してよこしたらしい。発送人の名前はなかった。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)

のみすけ(飲み助)

[名]酒飲み。 (江戸)(類義語)うわばみ・飲んだくれ・のんべえ。 ◇『東京語辞典』(1917年)<小峰大羽>「のみすけ(飲助) 酒を嗜むもの、飲んで底抜けのもの」◇「くらがり廿年」続くらがり二十年・42(1940年)<徳川夢声>「斯う条件が揃つちや、呑助は呑まざるを得ない」◇『縮図』時の流れ・九(1941年)<徳田秋声>「客は呑み助で夜明しで呑まうといふのを」

ふろふき大根の柚みそ

米を加えて煮ると白く仕上がり、甘味も加わります。 ●材料(2人分) 大根6cm 昆布(小)1かけ 米大さじ1 練り味噌(味噌50g 砂糖40g だし汁大さじ1) ゆずの皮適量 ●作り方 1大根を厚切りにして片側だけ面取り(-)し、裏に(面取りしていない側)厚みの半分ぐらいまで切り込みを入れる(隠し包丁)。 2鍋に昆布を敷き、大根を入れ、米を加えて水から煮る(-)。 3練り味噌の材料を合わせ、小鍋にとって強火で練る。 4味噌が冷めたら、ゆずの皮をすりおろして加える。 5大根に竹串が通るようになったら、火を止める。 6面取りしたほうを上にして器に盛り、ゆずの皮の千切りを天盛り(-)にする。 この練り味噌で、こんにゃくや里芋を食べても旨い。(「おうちで居酒屋」 YYTproject編)

[竹葉青酒(チユウイエチンチユウ)]

山西省汾陽県杏花村の汾酒厂で主に造られる天下の名品で、一九六三年に全国名酒に選ばれた配製酒である。基酒はもちろん汾酒。その歴史は古く、早くも三世紀には人々から称賛された酒であった。西晋(二六五~三一六)の初年、張華という人の『軽薄篇』の中に「蒼梧竹葉青酒」と出てくるのが初見だという。南北朝(四二〇~五八九)の簡文帝の詩にも、北周(五五七~五八一)の文学家、庾信の詩にも、唐代(六一八~九〇七)の大詩人、杜甫の詩にも竹葉青酒を詠んだ詩が見える。そして明代に書かれた有名な『水滸伝』にも、数回にわたりこの竹葉青酒が登場してくる。古代の竹葉青酒は黄酒の酒液中に若竹の葉を浸し、清々しい香味を得るといったもののようだが、その後、白酒である汾酒が出てくると、配入する葯材は大変多くなった。今日では、中国各地でこの酒が造られているが、やはり杏花村汾酒厂のものが最も優れている。私も何度かこの酒厂を訪れ、現地で貯蔵中の基酒となる汾酒や、できあがった竹葉青酒を唎酒したがすばらしかった。「青酒」と書くように、この酒の色はかすかに緑色を呈していて透明であるが、その色素は竹の葉から溶出してくる。芳香が馥郁としていて甘い香りがあり、口当たりは柔らかで、かすかに苦味がある。とにかく温和であって、強い刺激はない。汾酒と、葯材から侵出してきた薬効成分の特殊な匂いとが混じり合って、特殊な風格の酒であった。アルコール度数は四五パーセントで、適量な飲用は「内臓の疲れをやわらげ、気を通し、解毒作用があり、利尿効果を有し、肝臓をうるおい、脾臓を健やかにする」といっていた。汾酒厂の竹葉青酒醸造の重要点は、長期に熟させた最良の汾酒を基酒にすること、酒液に加える糖液は純浄であること、葯材の浸漬にはアルコール分七〇パーセントの高い汾酒を使い、冷温で浸漬させることなどであった。なお、使用する葯材について聞いたところ、代表的なものとして、竹葉、梔子(くちなし)、檀香(だんこう 白檀などの香木の総称)、零陵香(れいりようこう)、砂仁(さじん)など数十種であるとのことだった。(「銘酒誕生」 小泉武夫)

某月某日

相も変わらぬ顔と飲む。つまり亭主であります。色が黒いので、こっち向いているのか後向いているのかさっぱりわからない。いつだか司馬遼太郎さんに「ご亭主はどんな人や」と聞かれて「黒い人です」「腹黒いのか」「いや、顔」といったが、私は酒を飲むこと、酔って歌を歌うことを彼に教わった。西洋の賢人はいっている。「結婚は女たちに男の悪徳の数々を伝染させるが、男の徳は決して伝染させないという特質を持っている」ビール一本、お酒六合ばかしを二人で飲み、ごきげんになったので、東京の佐藤愛子さんに電話をかけてみる。「関西へ来えへん?来たら飲もうよ」「あしたまでに六十枚書かなきゃいけないのよッ」と愛子ちゃんは悲壮な声をふりしぼっていた。イヒヒ…。今度はお苑さんにかける。「いま旦那と飲んでるんだけど、こんどいつくる?神戸へ」「誰がいくもんですか、そんなとこ。こっちは風邪引きでそれどころじゃないわよ!」今度は陳舜臣さんにかけた。心やさしい陳さんはすぐ走ってきた。尤も三、四キロぐらいしか、家は離れてない。亭主と三人で三宮へ飲みにいく。柳筋の「しゃねる」で、黒部亨さんに会った。ここのママさんは扇千景ソックリ。でも、姉妹じゃないそうだ。ここにはマイクもあって、たいていは歌になる。私はマンガ家の高橋孟さんと「すみだ川」を唄うことにきまってるのだけれど、今夜は彼はいなくて、「明治一代女」を歌う。陳さんは「青葉しげれる…」と「一の谷のいくさ破れ…」という、源平合戦にゆかりのある歌を唄った。「神戸っ子やさかい、神戸に関係のある歌をおぼえさせられてん、小学生のとき」ということだった。私は陳さんの歌をはじめて聞いて、衝撃のあまり、高い椅子からころげ落ちそうになった。巧拙は論外、という歌なり。(「酒中日記 女同士の酒」 田辺聖子)

同窓会

同期生の顔、殊に同級生の顔は忘れようにも忘れられるものではなく、会えばすぐ昔の調子が出るが、二年も三年も卒業年度がちがう上に、ふとったり、禿(は)げたりしていては、誰さんであるか全然見当がつかない。そういえば杜甫の詩にこういうのがある。

羞(は)づらくは短髪を将(も)つて還(また)帽を吹かるるを

笑つて旁人に倩(こ)うて為めに冠を正さしむを

杜甫はある宴席につらなって、重陽(ちようよう)の節句の酒を飲んでいる。秋の風が吹いてきて、帽子を吹とばされでもしようものなら、そろそろ薄くなってきた頭髪が丸見えになってしまって、心臓の強かるべき四十男とはいえ、いささか恥ずかしいから、帽が風に吹き落とされないうちに、隣りに坐っている人にちゃんと直して貰ったというのだろう。同窓会に馳せ参じた面々を見ても、頭の薄いのが大分いる。見事に禿げ上がったのもいる。禿頭の地が天井の蛍光灯に照らされて、薄茶色に光っている。そういう私もすこぶる怪しい。笑って傍人に倩うて冠を正さしめるところだが、傍人は生憎(あいにく)今夜初めて挨拶を交した一年先輩の偉いお役人だから、たとい冠をかぶっていても、そんな不躾(ぶしつけ)なことはお願い出来ぬ。それに座敷の中だからみな頭はむき出しである。うしろに回られたら、わがアキレスの踵(かかと)は丸見えである。そのうち、みな、というのは禿げたるも、禿げざるも、また私のような禿頭を目ざして突進しつつある者も、酒に酔って一応はいい御機嫌になってきた。杯のそばに置いてある謄写版刷りの同窓会員名簿は酒の雫(しずく)を浴びている。そうだ、杜甫の詩の最後はこうだった。

明年この会知りぬ誰か健(すこや)かなる

酔ふて須臾(しゆゆ)を把(と)りて仔細(しさい)に看る

来年のこの会には、今ここに出てきた者の誰が健在だろうか。死んでいるやつもいるだろう。転任して、どこかよその土地へ行ってしまっているのもあるだろう。病院に入って、出席出来ないやつもあるだろう。須臾というのは何か植物の名らしい。重陽の節句にこの植物を身につけて、魔除(まよ)け厄除けにするということらしいが、さしてあるその須臾を抜いて、つくづくとそれに見入るというのだ。思い入れよろしくというところである。つまり私なら「酔うて名簿を把りて仔細に看る」というところである。酒席で、頃合いを見計らって、少しセンチメンタルになるのも、また酒興を増して一寸いいものだ。そんな時ででもないと、四十男はなかなかセンチメンタルになんかなりはしない。しかし「酔うて名簿を把」って見ていたのも束の間で、差される杯を受けているうちに、例の如くもうろうとして、翌日眼を覚ましたら、名簿を会場に置き忘れてきたことに気がついた。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝)

古谷、尾崎、壇

それはさて、古谷氏の若い頃となると、尾崎一雄の小説「なめくじ横丁」の一節を思い出す。ここにちょっと引用させてもらおう。 徹夜のある明け方、私方の玄関の戸を叩き、「緒方さん!」と大声を出す者があった。聞いたことのある声なら、割りに判別を誤らぬ方の私には、それが古谷綱武だ、と直ぐ判つた。「そうだア。起きてたの?」「起きてるよ。精励恪勤さ。-だけど、君もまた莫迦に早いやないか、どうしたの」そんなことを云ひながら私は土間に降り、玄関を開けた。でつぷりした古谷に並んで、いがぐり頭の丈の高い若者が、紺絣で立つてゐた。「これ、檀一雄君です。緒方さん」と古谷が紹介した。酒の匂ひがした。「あのね、檀さんの小説、読んで欲しいんだ、今直ぐ。ここへ持つてきた」 古谷が壇を、尾崎のところに連れていったくだりである。それから古谷は、尾崎を呼び出し、壇の小説を読ませて批評させることになっている。そこのところも、引かせてもらおう。 戸塚通りの、何とか食堂といふ、早出の独身勤人や労働者が飯を食う柄の悪い食堂で、いくらか酸っぱい酒を何本か倒しながら、古谷綱武の長広舌を檀一雄と私とは、一時間以上も聞かされた。彼ら二人は、昨夜初めて顔を合はし、徹夜で飲んだと言ふ。古谷が偶然、小さな雑誌で『此家の性格』を読み、感心の余り、噂をたよりに西武線中井駅前の「ワゴン」といふ喫茶店で作者たる檀一雄をつかまえへたのだといふ。 若き日の古谷のことが、実にうまく書かれている。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)

御授爵のお祝い

「今日は御授爵(ごじゆしやく)のお祝いで、五時半からご酒宴がございました。千駄ヶ谷のおじ様、おば様、池田のおじ様や顧問の方、お兄様、先生方や、表の人など、たくさんお客様があって、にぎやかでございました」(昭和四年六月三日)

大六天で一番大切なお祝い日は、御授爵記念日である。祖父慶喜公は明治三十五年六月三日に公爵を授与され、徳川宗家とは別に徳川慶喜家を創立された。この日を記念して毎年「御授爵の宴」が開かれたのだ。-

お祝い膳は三ノ膳まであり、ごちそうだった。きれいな口取りのお皿もあったが、私たちは「チクチク」といっていたサイダーを飲めるのが嬉しかった。なぜふだんサイダーを飲まないのかははっきりしないのだが、たぶんぜいたくとされたのだろう。宴も半ばになると私たちはお銚子を持って、皆様の席を順にお酌して回った。御授爵記念日というからにはなにか特別の儀式があると思われるだろうが、そういうものはなにもなかった。ただごちそうをいただき、お酒を酌み交わす、にぎやかでくつろいだ無礼講(ぶれいこう)の宴だった。日記には、ふだんいかめしい兄のお塾の山口先生も真っ赤なお顔でご機嫌だったとある。

又六が門(かど)極楽と聞くからに釈迦牟尼(さかむに)仏のいや尊とけれ [徳和歌後万載集・十四・釈教]

作者、世入道へまうし。「紫野のほとり酒うる家にやすらひて一休和尚の事など思い出し侍りて」。 釈迦牟尼=酒無二のしゃれ。

一休和尚は紫野大徳寺門前の又六という酒屋で大酒してそのまま寝込んでしまい、目をさますと、「極楽はいづくの程と思ひしに杉葉立ちたる又六が門」と詠んだという。一休和尚が極楽と銘打ったほどだから、酒ほど尊いものはないとの歌意。(「狂歌観賞辞典」 鈴木棠三)

伊藤左千夫の酒歌

子規の弟子、伊藤左千夫(一八六四~一九一三)は「酒」という題で次の歌をよんでいます。

やゝ酔(ゑ)ひて人をのゝしり痛く酔ひてわれと泣きつゝ独りごつかも

酔泣きは万葉の大伴旅人と現代の歌人で、小説『野菊の墓』の作者である伊藤左千夫を結びつけています。(「万葉集にみる酒の文化」 一島英治) 春の杯・春の盃 夏の酒 夏の酒(2)

島井宗室遺言状

一、酒を作りしち(質)を取リ候共、米は我ともはかり、人に計(ハカラ)せ候とも、少シも目をはなさず候て可レ然(しかるべく)候。かたかけにて(23)何たる事もさせ候まじく候。下人下女にいたるまで、皆/\ぬす(盗)人と可二心得一(ココロウベク)候。酒作リ候ば、かし(淅)米置キ候所を作、じやう(錠)をさし、こわいゝ(強飯)もぬすむ物にて、さまし候時、ゆだん(油断)仕まじく候(24)。

(23)「かたたけにて」は片手間での意。 (24)「かし(淅)米」は酒を醸造するための原料である米をといで水にひたしたもの。「こわいゝ(強飯)」は酒造りのために「かし米」を蒸し上げた状態のもの。(「家訓集」 山本眞功

編註) 戦国時代末期に博多の豪商だった鳥居宗室が、晩年に外孫で養継子にした徳左衛門信吉に与えた遺訓の一部です。

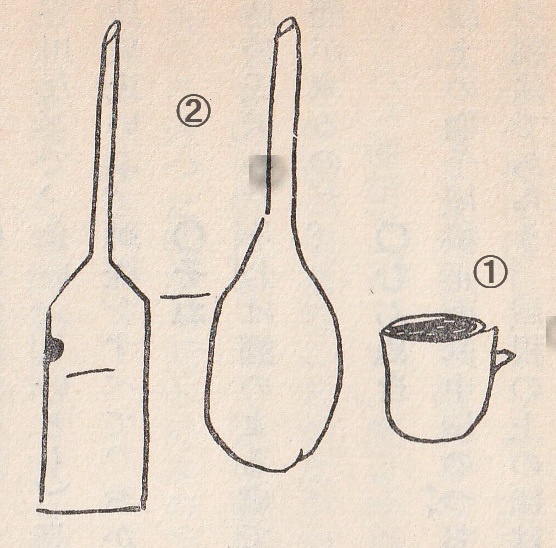

土熬鍋

燗についての文献上の初見は平安時代中期に成立した『延喜式(えんぎしき)』で、「土熬鍋」という記述がある。土熬鍋(どこうなべ)というのは小さな銅製の鍋だが、ここに酒を入れ、直接火にかけて温めていたと考えられている。このような酒の温め方を「直鍋(じきなべ)」または「直燗(じきかん)」という。燗という字の初見は江戸時代初期の『醒酔笑(せいすいしよう)』とされるが、初期から中期にかけての頃には、酒を温める専用の鍋として「燗鍋(かんなべ)」が登場し、井原西鶴の『好色一代男』には、「女郎の手つから燗鍋の取まはし」という条が出てくる。燗鍋の材料は鉄であったが、中世から江戸時代にかけて一般には、炊事用の鉄鍋が酒を温めるのにも使われていたようだ。

モン・アサクサ

タロちゃん(淀橋太郎)なども、興行師だから、私と飲んでいるうちにも、目の玉のギロリと見るからに一癖ある大人物の浪花節やら、漫才やらそんなのが膝すりよせてヒソヒソと何か打合わせに来たり、可愛いい踊子さんが役を頼みにきたり、それで私は大喜びで、「ちょッとちょッと」大慌てに、あなたは帰っちゃいけません、先ず、飲みましょう、とオシャクをして貰う。これが浅草のよいところで、一パイ飲みましょう、とたのんで、イヤだなぞと云う人は、昔から一人として居たためしがなかったのである。まことにツキアイがよい。ここが浅草の身上である。その代り、酔っ払って、口説いて、ウンと云ってくれた麗人は一人もいなかった。然し、決して男に恥をかかせるような素振りはしないところが、また、よろしいところで、男は酔っ払えば女の子を口説くに決まったものだと心得きっていられるところ、まことに可憐で、よろしい。浅草の男の子も、立派なもので、私がもっぱら女優部屋専門にお酒をのみに侵入しても、それが当然と心得ており、なまじ男優部屋へ顔をだすと、薄気味わるがるような仕組みになっており、お門が違いましょう、という面持である。(「モン・アサクサ」 坂口安吾)

酒のエンゲル係数

高校時代から、酒のツケをよく貯めていた。二階の教室で授業を受けていると、下から女の人が大きな声で叫んでいた。「たいらーッ、お金払って-ッ」いきつけのスナックの子が、借金の取り立てにきたのである。いまは、もちろんツケで飲むが、払いが毎日毎日だとメンドウなため、年間まとめて払うことにしている。そのためかどうか、ボトルに番号をつけていて、一本飲み終えるとマジックでママが書いてくれる店がある。で、昨年の年末に置いてあったボトルの番号は、№163。その店だけで、三日に一本以上空いていることになる。そんないきつけの店をハシゴする癖があるのだから、われながら酒量の多さにはびっくりする。開高健のエッセイ『酒瓶のつぶやき』(『白昼の白想』の一節)にある話だが、男は稼いだ金を三分割するという。「一つは水に流し、一つは大地に埋め、一つは敵に贈る」というのだ。水はもちろん酒のこと。大地に埋めるのは財産のようなものだろう。敵は女房のこと。つまり、三分の一だけ飲んでもいいことになる。はたと、自分の酒のエンゲル係数(?)なるものを考えてみた。昔は一万円あると一万円飲んでいた。翌日のことは考えない。その後、一万円あると九千円飲んでいた。結婚したからだろう。ずーっと、しばらく一〇分の九が続いた。子どもができて大きくなるにつれて、一〇分の七ぐらいになっていた。もちろん、その間、収入は年々上昇していた。しかし、大地に埋めるようなものは、どこを捜してもいまだにない。マンションの六階と八階に住んでいるせいだろうか!?(「シャレと遊びと人生と」 はらたいら)

東京湾岸のおでん屋

タクシーが行ってしまうと、街灯がついているだけの倉庫街に二人はとり残された。道に迷ったのは確かだったが、アナタは知らない場所に放り出された感じがそんなにイヤではなかった。酔っ払った心地よさが加わって、知らない道に迷いこみ、一瞬どこにいるのかわからないような気分。置き去りにされる感覚にも似ている。このまま誰もしらないところに行っちゃおうか。ふと、そう思う。何だかアナタは気が大きくなってきた。「後藤クン、悪いことしたなって思っているかい?」「ええ、少し」後藤はニヤッとした。「でもこっちに行けばいいんだと思います。必ず若いギャルがいますから。もういっぱいです。ちょいと見てきます」後藤は明かりの方に走り出した。アナタは、ふと自分の歩いてきた道を思った。人口がいちばん多かったから、いつも相手を蹴落としながら四十になった。同期の中にも、がんばってる奴、趣味だけに生きている奴、昔のゲバ棒の思い出だけが支えの奴、慣れぬ不倫にふりまわされている奴、ガンコでけむたがれる奴、ハゲてる奴、白髪になった奴…いろいろいる。何しろ人口が多いからね。やがて、老人ばかりの世界になる。どうなるんだろうとも思うけど、アナタはそれ以上は考えないことにしている。なるようにしかならないと思う。さっきのタクシーの中でしゃがれ声の男がラジオで歌っていた。アナタはぼんやりと聞いていたが、酔っているせいか体の中にしみこむような言葉があった。「もっと真っすぐに生きてえ」子供の頃におやじに同じようなことをいわれたのを思い出す。「真っすぐに生きねえとパンだってうまく焼けねえよ」なぜか思い出すんだ。真っすぐに生きる、多分、人にいったらバカにされるだろう。アナタだってそんなことずっと忘れていた。だが、おやじの言葉がこのごろよくわかるんだよ。簡単な言葉なんだけどなあ。アナタは酔っ払ったまま「真っすぐに生きるんだ」といいながら、真っすぐ歩こうとするのだが、すぐにふらついてしまう。街灯の下から後藤があらわれた。「すいませーん。なんだかここじゃなかったみたいです」二人は倉庫街をふらふら歩いた。「怒ってます?」「少しな」「あのう、もう少し行くとおでん屋があるそうです。そこなんかいいんじゃないでしょうか」後藤はニヤッとした。「東京湾岸のおでん屋ねえ」「ハイ。ちょっと趣向が変わりますけど」アナタはふらつきながら後藤をジロッと見た。「今夜のことは、黙っててやるぜ」笑いがこみあげてくる。後藤もそれにつられるように笑い声をたてる。人気のない倉庫街に笑い声だけが高く響いていく。東京湾の暗がりに大きな船があらわれる。船体を明かりの中にゆらめかせながら、ゆっくり横切っていくのが見えた。(「アナタの年頃」 永倉万治)

縄のれん

居酒屋でせめてツマミは出世魚 ハジメちゃん

赤ちょうちん串一本にグチ十本 帰宅恐怖症

根回し

つきあいと飲んで歌って腹さぐり 勇気マン

禁酒禁煙

意志強し死んでもやめぬ酒タバコ ごんぞう(「平成サラリーマン川柳傑作選①一番風呂・二匹目」 山藤章二・尾藤三柳・第一生命選)

にぢ

にじること。ねじ込むこと。強談判することなど。『本朝二十不幸』には言偏に横、『言海』には横という字をにぢと訓(よ)ませてある。

①女房は酔はせた人をにぢに行き

注 ①飲んだ者より酔わせた方に責任があるという女房のけんまく。 (樽初)(「古川柳辞典」 14世根岸川柳)

あつ燗おでんだし割り

裏メニュー②丸眞正宗あつ燗おでんのだし割り 50mlのメモリまで飲んだら熱々のだしを入れてもらう!! ワンカップ大関もあるんですけれど大関だと甘すぎてだしと合わないんですよね-断然「丸眞」がおススメですよー 私次飲んでみるー よし!だしくださーい 仕上げにそこにある"にんにく七味"入れるといいですよ! 七味…ますますカオス!! たっぷり入れちゃおー♡ うまさ予想K点越え!! ぬ!!ひ…一口ちょーだい!! がーん料亭顔負けの深い味…お腹いっぱいでもこれならいくらでも飲める… でしょー?ニコニコ さらに熱燗2本目からは1本目の空瓶をキープしておいて…50mlずつ移し

だし割を楽しむという技も!! なるほど-(「女2人の東京ワイルド酒場ツアー」 漫画・カツヤマケイコ コラム・さくらいよしえ) 丸健水産(北区赤羽1-22-8)です。

【隠し言葉】

伝承の慣用なぞなぞ句を「隠し言葉」といった。

甘酒屋の燗徳利で熱い/\

居酒屋の燗徳利で出たり入ったり

欠け徳利で口悪い

五合徳利で一しゃうつまらぬ

幽霊のお酌でおあし(銭)がない(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也)

お三方

それで思い出すのはかなり昔になるが、当時旭日(きよくじつ)のいきおいの三人の作家の先生方。酒場(みせ)があいたばかりの夕刻からほど遠くない時間、厳寒のさなかでフロアに暖房もゆきとどいていない静まりかえったところへ、お三方がうち揃ってみえたことがある。最初はしごく和気あいあいと一隅のテーブルで飲んでおられたのだが、そのうちホステスが出動してきたり、他の客もぼつぼつみえる時分になると、がぜんこの先生方の個性的な行動が表面化してきた。お一方はさり気なく席を立たれてカウンターへ。ぽつりと離れて坐り、グラスを前に電話か何かを待たれる風情。さらにお一方はまっ白いシルクのシャツの第四ボタン(第二、第三まではあっても、ここまでの方はめずらしい)までをさり気なくあけ放ち、ちらりと胸毛などをみせながらホステスに囲まれて呵(か)々大笑。のこるお一方はどうした訳かテーブルの下に潜りこんで、英国製の洒落たセーターを絨毯の埃に塗(まみ)れさせつつ、「××××したい!]と禁断の四文字を叫ばれる。もの覚えのよくない私が、この光景だけは名画のワンシーンのごとくありありと記憶しているのはどうしたわけか。たぶんそれは名画の一場面に等しいショックを私に与えたせいであろう。折りにふれあの夜の光景を思い出す都度、かのお三方のありようが、失礼ながらほとんどのほろ酔い人種の癖とパターンを代表していると思わざるを得ない。独り醒めるか、自らを誇示するか、自虐的に溺れこむか-やっぱり酔っぱらいは(但し男の)、可愛いものなのだろうか。ちなみにお三方のお名前は、五木寛之、三島由紀夫、野坂昭如の諸先生である。(「男はオイ!女はハイ…」 山口洋子)

アイラク

二〇〇〇年以上も前から、中央アジアの遊牧民のあいだに知られていた飲物「アイラク」というのはモンゴル語で、トルコ語を語源とする「クミス」という言い方の方が一般的である。モンゴルの年代記などには必ず出て来るもので、たとえば、ジンギス=カンの誕生からモンゴル帝国成立の歴史を描いた「元朝秘史」には、「イシク(エスク)」という名で出てくる。搾りたての馬乳を発酵させた飲料で、アルコール分は少なく、せいぜい一~三パーセント程度である。馬が乳を出す期間は、渡り鳥がやって来る六月末ごろに始まり、冬の寒さが訪れる十月に終る。したがってモンゴル人は、渡り鳥の姿を見て短い夏の訪れを知るとともに、青々と育ってきた牧草を求めて多忙になるのである。搾った馬乳を革袋に入れ、先が十字形や円形の撹拌棒でかきまぜながら、一週間から一〇日ほど経つと、乳酸菌やイースト菌の働きで馬乳が発酵してくる。前の年につくったアイラクを少し混ぜておくと作りやすいという。こうして同じ革袋でいく度も繰り返しアイラクを作るので、夏から秋に向かってだんだん濃くなり、アルコール分が強くなる。製法は各家伝来の秘法があって門外不出。三〇〇〇回位攪拌するというが、名人はかきまぜた時に馬乳の発酵する音を聞いて具合をみるのだという。十月までにはいくつもの大きな桶にアイラクを貯え、白い月(ツアガーン・サル)(陰暦正月)を祝うべく、これを凍らせて保存する。古い諺に<祭に歌があるように、祝いごとにはアイラクがつきもの>とあるが、どんな祝いごとにもアイラクが出る。老若男女いかなるモンゴル人にとっても、アイラクは最高の飲物なのである。アイラクにはビタミンCが多量に含まれ、血管の働きをよくし、新陳代謝をさかんにするという。昔から肺結核や壊血病の治療に用いられていたが、近年、中国でもこの効用に注目し、貧血症、骨髄炎などの治療にもアイラクの飲用を採用しているそうである。肥満症のためにもよく、昔から言われている通り、まさに<生命の水>なのである。(「世界風俗辞典Ⅱ 衣食住の巻 アジア」 矢島文夫他)

漱石の酒句(2)

明治三十年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十二 一月

或夜夢に雛娶りけり白い酒[承路盤]

明治三十年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十五 五月二十八日

五月雨や小袖をほどく酒のしみ

立見たり寐て見たり又酒を煮たり

明治三十年 正岡子規へ送りたる句稿 その二十六 十月

名月や無筆なれども酒は呑む(「漱石全集」)

根本正(ねもとしょう)書

酒(さけ)たばこ 雲井(くもい)の上(うえ)に 必要(ひつよう)は なしと宣(の)たまふ 民(たみ)に幸(さち)ある 御大典(ごたいてん)を祝(しゅく)し奉(たてまつ)りて 昭和三年(しょうわさんねん)(1928)十一月(じゅういちがつ) 根本謹書

皇室の御慶事と禁酒の問題について 伯爵 二荒芳徳

こゝに私が謹んで申上げたいと思ふのは、わが 聖上陛下の禁酒禁煙であらせられる事についてゞあります。また同時に、宮内省で天盃を下賜され、御酒を賜はり、煙草を賜はることがありまして、それが一見甚だ 陛下の思し召に矛盾するが如くに見えるのでありますが、私共としては、それについて、ひとつの見解をもつてゐるのでありますから、それを申述べたいと思ひます。陛下は、畏れながら今日に於ても絶対に御禁酒御禁煙であらせられます。然し、陛下にも、御盃をお挙げになるべき場合があります。例へば、御陪食の時には 陛下のお盃にもお酒を捧げます。また御誕辰の場合とか、大演習の場合等にもお盃にお酒をお接がせにならせられます。又天盃下賜といふ事が御座いますが 陛下にはかゝる場合にお盃に御唇をおつけになるだけで、御飲用は遊ばされぬと伺ってをります。これは強い節制心に富ませ給ふ 陛下に於かせられましては、畏れながら御必要の事でないと云ふ思召かと拝察いたすのでございます。陛下が未だ東宮に在せし折、私は或る時、「陛下には、お酒もお煙草もお召上がりになりませんが、お嫌ひであらせられるからで御座いますか。」と、お伺ひ申上げたことがあります。すると 陛下は、「予は、酒も煙草も必要がないから飲まないのである。」と仰せられました。何といふ有難い意味深長な御言葉でありませう と、未だにかゝる事を伺ひ上げたことを愧づかしく思つて居ります。絶対禁酒禁煙を 陛下が御厳守遊ばされてゐらせられることは、国民の一人として、私の常に、恐懼、感激を禁じ能はぬところでります。(「根本正書」) 根本正は、大正11年に未成年飲酒禁止法を成立させた衆議院議員です。和歌部分は、上の掛軸の左側、二荒の文は、右側にあります。この掛軸は、水戸市立博物館にあります。

〇上戸を下戸にする事

酒狂する者を酒を嫌ひにする事 本草綱目巻五十獣の部馬汗の附方に曰く 飲酒欲レ断制二馬汗一和レ酒服レ之(千金方)と見えたり 是の意は酒を禁じたく思はゞ 馬の汗をとりて酒の中にまぜて呑むべし 酒嫌ひになるなり(千金とあるは千金方と云ふ書にあると云ふ事なり) 〇又同書に弘景曰く 馬色類甚多入レ薬以二純白者一為レ良 とみえたり 是は馬の毛色は色々多し 薬に入るゝには白馬をよしと云ひてする事なり 白馬とは鼻ツラの色薄紅色にて黒からず蹄の色はうす黄に似て毛色は至りて白き馬なり 或人主人酔狂するを憂へて紙を以て白馬の口の中を拭ひ涎を紙にしめして其の紙を酒に浸してしぼり出し主人にのませたり 夜中胸わろくなり吐逆したり其の後酒嫌ひになり呑む事なし 此の事はその人の物がたりなり 然れば馬の汗にも不限(かぎらず)馬の涎よくきくなり 酒狂にて一生あやまつものあり 人の為になれば人にも伝ふべし(「安斎随筆」 伊勢貞丈)

新八

目立たない路地、目立たない照明、目立たない看板の奥に「新八」(153)はあった。しかし、まだ夕方6時半なのに殆どの席が埋まり、我々が案内されたのは二階であった。ビールで乾杯してから肴を選ぶが、どれもこれも飲み助のスケベ心を誘うような魅力的なメニューが並ぶ。「おっ、クエがある」「かさごの姿造りも是非」「鯵のなめろうもそそるなあ」。他にもとらふぐ皮刺し、熊本産馬刺し、めばるの煮付け、ナマコのこのわた…迷いに迷って注文する。日本酒は迷うことなく「神亀」。神亀のすべての種類がそろっているという。まずは純米生酒から入り、お次が大古酒昭和54年物。これがたったの1200円なんだから飲まずにおれようか。大古酒は、色、香り、味…譬えるならシェリーに似た風味を感じる。日本酒には古酒の伝統が稀少で(焼酎も同じ)、ごく少数の銘柄しか古酒は造っていないが、この大古酒、日本酒特有のカドがなく、丸く円熟して言うことなし。料理もそれぞれに旨い。居酒屋のランクとしては、かなり高い位置を占めるというのがメンバーの評定であった。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇) 新八は千代田区鍛冶町2-9-1です。

梅たたき(梅干、長ネギ、大葉)

梅干しは種をとりのぞく。ネギ、大葉をみじん切りにして、梅肉と一緒に庖丁の峰でたたく。好みで化学調味料、砂糖を少し加えると味がまろやかになる。ポイントは丹念にたたくこと。すり鉢ですれば簡単だが、舌先でのトロケ具合、風味がまるでちがう。この酒肴にはバリエーションが豊富だ。アサツキ、白ゴマ、松の実、ワカメ、かつおぶしなどを、それぞれみじん切りにしてあわせてもいいし、変わったところでは、納豆を加えてもうまい。また本ワサビのみじん切りを加えると、風味は一層増し、ちょっとぜいたくな酒肴になる。盛り付けは少な目、二人前で親指ぐらいが最適。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)

酒徳 酒の徳 孟郊

(一)

酒は是レ古明鏡 酒は古の不思議な鏡のやうなもので

小人ノ心ヲ輾開ス 凡人(ぼんじん)の心を転倒し豁開する。

酔ヘバ 挙止ヲ異ニスルヲ見 酔へば挙動が違つて来る

酔ヘバ 声音ヲ異ニスルヲ聴くク。 酔へば声音が違つて来る。

(二)

酒功ハ此(カク)ノ如ク多ク 酒の功績は此のやうに多いが

酒屈モ亦タ以テ深シ。 酒の冤罪(えんざい)も亦之によつて深い。

人ヲ罪シテ酒ヲ罪スル免(なか)レ 人を罪して酒を罪するなかれ

此(かく)ノ如ク箴(しん)ト為ス可シ。 此のやうな点を戒めとするがよい。

◎作者孟郊は韓愈と親交が有つて其詩を称許された。年五十にして進士に及第して一官を得たが、職務を廃し、山水の間に放情して詩を賦し、一生不遇に卒つた。(「中華飲酒詩選」 青木正児)

いまトレンドの酒処 山形

酒処揃いの東北のなかでは目立たない存在でしたが、一九九〇年頃から「出羽桜」「米鶴」、一九九五年頃から「十四代」で注目されるようになり、「上喜元」「東北泉」「くどき上手」「東光」「楯野川」「鯉川」「山形正宗」「杉勇(すぎいさみ)」「麓井」「白露垂珠(はくろすいしゆ)」ほか、人気と実力を兼ね備えたスターがずらりと揃っています。熱血指導官で知られる山形県工業技術センター酒類研究課長の小関敏彦氏(現・県庁勤務)の存在も大きいでしょう。小関氏を中心に、センターと酒造組合がタッグを組んで、独自の酵母や、酒米の開発に取り組んだり、他県から講師を招いてセミナーを開くなど、官民挙げてレベルアップに努めてきたことが功を奏し、新時代の名酒処としての地位を確立。吟醸酒の割合が高く、香り良く、清涼感ある酒が目白押しで、蔵における品質管理も万全。山形の酒を選べば、品質の面で間違いがないと思わせるまでになっています。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

幻の日本酒を飲む会(2)

「幻の日本酒を飲む会」の第一回目は一二月に開くことにしたが、当時は日本酒は不人気だったから、忘年会最盛期を外して月初の三日(水)を選んだほどであった。タイトルは「幻の酒を求めて・酒の評論で有名(実は無名)の醸児氏が集めた酒…」とあり、会費は一八〇〇円であった。五銘柄各二本、仕入れ金額は一万五千円ぐらいだった。客は一六、七人、乾き物か何かをつまみ、けっこう楽しく飲んで語った。仕上げにおむすびが出た。いくら二五年前とはいえ、会費がリーズナブルであったのがよかった。それで「集」は採算がとれていたのだろうか。初回から利益は期待していなかっただろうが、赤字にはならなかったと思う。酒席は部屋の一部をこれに当て、中央のテーブルに酒、きき猪口(きき酒用の陶製茶碗)、グラス、つまみを置いたセミ立食スタイル。講師が話をするときは周囲に並べた椅子にも座れる。」かつ、話題が枯れそうになると、店のマスター田中さんが巧みに話を振ってくれる。この飲酒スタイルも吟醸酒を楽しむににふさわしかった。後で書くつもりだが、「幻の日本酒を飲む会」の後半、着座のスタイルに変わっていって会が重くなったのは否めない。採算の責任は「集」が持ってくれているから、私は酒集めだけをすればいいので楽であった。酒はやや多めに仕入れる。参加者に合わせて適当な本数をテーブルに出し、飲み終えたら終わりとなる。飲み残しの分は、店の在庫となり、翌日からの普通営業に供する。時には一〇人も満たない参加者のことがあり、顔なじみは追加会費を出して飲み続け、高いタクシーで帰ることもあった。会の始まりに「乾杯」などの儀式がない。解散はサミダレ解散で、中締めのシャンシャンもない。例会では音曲は禁止である。飲みかつ語り、そして憩うだけである。それがいいという人だけが集まった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠原次郎)

平成14年の出版です。

精神安定剤としてのアルコール

一人で飲む子どもの中には、このケースのように大きな挫折感から飲む子が多いのです。たとえば登校拒否の状態でひどい飲み方になる子もいます。ある母親は、高校生の息子がひどいお酒の飲み方をして困ると相談に来ました。その子は朝一杯の日本酒を飲んで登校するのだそうです。その家庭では父親も母親も飲酒する習慣はなく、たまたまもらったお酒があったのだそうです。よく話を聞くと、その男の子は、学校で緊張して友達と打ち解けることが出来ず、最近は遅刻したり、登校出来ない日が続いていました。そうすると彼はお酒を一杯飲んで、勢いをつけて登校するしかない追いつめられた心境にあると考えられました。彼は私の病院に一回だけ診察に来ましたが、その時も下を向いたままで視線を合わせることが出来ず、ぼそぼそと聞こえないような小声で話をし、明らかな対人恐怖症の状態にありました。この子どもの場合は、対人恐怖症のために、アルコールを精神安定剤として使っていたのでした。このように対人恐怖症や、恐怖症まで行かない対人緊張症とか人前でうまくしゃべれない子どもが、アルコールを飲むと緊張がとれて楽になるということで、飲酒を始めることは結構多く見られます。この場合は、しらふでいる時の自分は、緊張して惨めな自分自身への嫌悪感が強いために、飲んで明るくふるまっている自分の方が好きで自分らしいと考えるようになり、アルコールへの心理依存は非常に大きくなります。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二)

岩の井

なによりも御宿は、海の幸の宝庫という天恵がある。加えて、四百年余という長い歴史をもち、御宿と共にいきぬいて来られた岩瀬家のかずかずの遺徳は、今後も大きく光るはずである。今は亡き広島出身の池田勇人総理は、若い頃岩瀬家に通いつめて、アワビの踊り焼と「岩の井」を二升近くも平らげ、「絶品、絶品、これぞまさしく天下一の美酒佳肴だ」とほめそやしていたという。ことほど左様に、アワビは「岩の井」によく合う。日本一のアワビがあるから「岩の井」が生まれたのか。「岩の井」という磨き上げられた美酒があるからアワビが太平洋の荒海を越えて泳ぎつくのか…。いずれにしても神のなせる絶妙の取り合わせというべきである。(「酒の旅人」 佐々木久子) 千葉県夷隅郡御宿町久保1916の岩瀬酒造㈱です。

正弁丹吾

法善寺横丁を中心とするこの一帯、現在何軒あるか知らないが、腰かけ本位の料理屋で、いちばん繁盛しているのが「正弁丹吾」だという事は、衆目の視るところであろう。-が、ここのメニューは十二、三種にきまっていて、他のものは何も出さない。しぜん、仕込みも限定されていて、必ず売切ってしまう。だから材料はいつも新鮮であることも大きい理由の一つであろう。それにしても、判で押したように、きまりきっている手板(ていた)で、よく飽きもせずに客が来るものだと、これは私にとって不思議であるが…。しかし、もう一つの大きい理由は、ここの歴史で、一朝一夕に培(つちか)った人気ではない。今の人気は、むしろ惰力である。私はいつも、みどりとこことを法善寺での双壁として挙げたが、両方とも、私は断続しつつも四十年以上その酒にしたしみ、内容も知悉(ちしつ)しているからである。東京から来るいわゆる名士で、一、二度行った店を、その時の調子次第で、褒貶(ほうへん)の筆をとる人があるが、私にはああいう芸当は出来ない。その頃は、正弁丹吾とはいわなかった。なんという名であったか、現在の店の南側に、立呑みの関東だきであった。酒は一升-いや、もっと大きい徳利で燗(かん)をし、それを湯飲茶碗についだ。唇をつき出してうけると、茶碗の藍の色が、燗酒の中でゆれたのを覚えている。面白いのは、のれんから皆が足許だけを見せ、談笑の声を上げてのんでいて、声と足許とで、「ああ、××が来てよるナ」と、分ったことである。今、法善寺横丁という野暮くさい提灯のあるところに、古めかしい木戸があり、午前一時には戸がしまった。その木戸のすぐ内側に、小便タゴがあり、共用の用に足したが、人々は「小便タンゴのわきの関東だきへ行こ」といい、それが店の名をいつかしょうべんたんごとよばしめるようになったとは、すでに伝説となっている。近年、この表に西田当百の句碑が建った。 上かん屋ヘイヘイヘイとさからわず 場所も、句も、当を得ている。客あしらいの悪い横柄なおでんやや、のみ屋など以てのほか。(「味の芸談」 長谷川幸延)

胆石

昭和五十二、三年頃から、梶原一騎は胆石を抱えていた。酒を飲むと傷む。席を立って洗面所に行き、鎮静剤を飲む。効き目がなくなったら、痛みを麻痺(まひ)させるためにもっと酒を飲む。石を溶かす薬が内臓の粘膜を破壊しないはずがない。アルコールの回り方が異常になり、精神的なバランスまでおかしくなる。次の日はもっと痛みがひどくなる。この繰り返しだったようだ。にもかかわらず、ここまで暴飲暴食を積み重ねた男もいないだろう。連日のようにウイスキーのボトルを空け、ステーキや鰻(うなぎ)など、脂(あぶら)っこいものばかりを胃に放り込んだ。初めはPL教団が運営する渋谷の「PL健康センター」の人間ドックで胆石を発見された。何度も手術を勧められたが、梶原はいつもすっぽかした。忙しいからではなく、肉体的弱者が嫌いだったのだ。突き詰めていえばやせ我慢でしかないのだが、普通の人間なら七転八倒するほどの痛みに耐え、こわもての梶原一騎像を崩すまいとする努力こそが、梶原なりの美学だった。

昼食の混雑時

呑み屋としてのそば屋には、注意すべき特徴がひとつある-ひとり酒でも、テーブル席を独占することになりがちだということだ。確かに、カウンター席のない(または少ない)大衆酒場でも、一人客がテーブルに座ることはあるが、通常は相席になるはずだ。普通の居酒屋や寿司屋などでは、ひとり客はカウンター席に案内されるが、カウンターのあるそば屋は少ないので、ひとり客でもテーブル席を占有することになるわけだ。最後にそば、またはそばがきなどのいわゆる「食事物」で〆るつもりでも、テーブルをゆっくり独占する以上、せめて昼食の混雑時を避けて入るのが礼儀だろう。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

お酒漬け

宴会が終わりに近づいて、ご飯を食べる段階になったとき、日本酒が残っていたら、それをご飯にかけて食べようとする場合もある。お茶漬けならぬ「お酒漬け」である。もっとも、これは酒が残っているかどうかには関係なく、わざわざつくって食べるほど好きな人もいる。炊きたてのご飯に燗をした日本酒をかけてその熱々を食べる。酒っ気が満々の蒸気が喉一杯に広がっていって、ちょっと油断するとむせてしまう。しかし、真っ白くふくよかな米粒の集合とまろやかさのある日本酒とが一緒になって奏でるハーモニーは、一見シンプルに見えて深みを感じさせる味になっている。日本酒も同じ米でつくられているので、相性がいいのは当然かもしれないが。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)

与次郎人形

〇与次郎人形は、其向ひたる方の人 酒を飲(のむ)。この人形は児戯条にいへり。これもと飲席の具にて、いと古きもの也。『和名抄』に、「諸-葛-相-如(しょかつそうじょ)ガ酒ノ胡子ノ賦ニ云、因(よりて)レ木ニ 成二形象人質ヲ一、在二掌握ニ一而可レ玩、遇二盃盤ニ一而則-出(木でひとがたに作り、手でもてあそんで、盃盤に出す)」とあり。『墨荘漫録』に「飲-席 刻レ木ヲ為レ人、而鋭二其ノ下ヲ一 置二之ノ盤中ニ一。左-右ニ欹倒ス「イ欺」々然トシテ、如二舞状ノ一、久シテ之力-尽レバ乃-倒ル。視二其伝-籌ノ所レ至ル一、酬ルニレ之ニ以レ盃ヲ、謂二之ヲ勧-酒-胡ト一或ハ有レ不レ作二伝籌一、但-倒テ而指-者当レ飲二(飲席で木製の人形の下をとがらして盃の中で回し、倒れた方の人に盃を献酬する、これを勧酒胡という)」とある、是也。

モリ

このモリは村人の共同飲食のことで一般に酒盛のことをモリという。長崎県壱岐島でも頭屋(とうや)が講の宿をするのがお講モル。無尽(むじん)の宿をするのが無尽モル。無尽の創立総会をモリタテという(『続壱岐島方言集』)。東京都下の大森の野増(のまし)村では祖先の年忌の祭をして親族の家に餅などを配るのをモルという。奈良県宇智郡では酒食をおごることをオモルというが、名古屋市地方でもおごりなさいということをオモリアーという。いずれにしても酒食を饗するのがモルで、沖縄には酒もりばかりではない。塩もり、水盛りの行事があって、これも塩をなめ水を飲み合う儀礼である。招宴にしろ、出し合いの群飲にしろ、同じ器の酒を共にたのしむ間柄のものは親類・村人・同業者など親しい者でなければならないわけで、縁もゆかりもない者といたずらに酒肴をもり合う筈がないのである。岩手・秋田・宮城の諸県で、嫁の里方の両親をモリヤー又はオモライさまとよんで嫁方・親方の両親を互いにモリヤといいあったのは、互いに酒食を盛り合うほどの親しい仲であることを表明したものである。酒盛りはそのように正式の座に列席の資格のある人だけが相会して一定の方式によって酒をくみかわすことで、それによって将来される結果の大きい正式食事であった(『食物と心臓』)。(「食生活の歴史」 瀬川清子)

464余計なお世話

A「寒さすごしにウイスキーよりも、良いものを教えてやろうか?」

B「止してくれ、聞きたくない、僕にはウイスキーが一番にいいんだ」(「ユーモア辞典」 秋田實編)

ネクタイアル中

きちんとした身なりで仕事もちゃんとする。ところが連日大量の酒を飲まないではいられないホワイトカラーのアルコール依存症を専門家が呼ぶことば。以前はアルコール依存症患者というと一日中酒びたりで仕事もしない生活破綻者タイプが多かったが、この一〇年来、ネクタイアル中が目立ってきた。(「平成新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)

日本料理

私が日本料理を修業していたころ、よく「酒の飲めない料理人はだめだ」といわれたものである。これは、酒が飲めるということは日本酒(清酒)のおいしさがわかるということであり、そのおいしさに合わせた日本料理を作ることができる、ということを意味していた。つまり日本料理は、とくに料理屋の世界では、いつしか日本酒をおいしく飲むためのものになってきていたのである。日本酒は糖度の高い酒なので、その糖分に合わせるためには、それとバランスがとれるような日本料理が要求される。その要求に応えるように日本料理が変化せざるを得なくなると、毎日食べる惣菜のような料理ではなく、もっと日本酒の糖度にあった料理が必要とされ、研究されてきた。それこそ現在料理屋の料理として形成されてきたものの本質ではないだろうか。ということは、日本料理は日本酒のご機嫌をとって変わってきたようなもので、それによって今の料理屋の料理は多少偏った発展のしかたをしてきた。このため、日本酒に合わせるために日本料理が捨ててきたものも少なくないといえる。本当は日本料理はもっと豊かにおいしくできるのに、そうすると日本酒に合わなくなってしまう。日本料理の原点である家庭料理が消えつつあるのに料理屋の料理が何とか生き残っているのは、料理屋の料理を食べるということが酒席で人を接待することとして発達してきたからなのである。(「酒学入門」 小泉武夫・角田潔和・鈴木昌治編著)

大酔して醒めないとき

飲酒して大いに酔ひ、解けざれば、大豆の汁・葛花・椹子27・柑子(かんし)28の皮の汁は、みな可なり。

注 ㉗椹=桑の実、きのこ。 ㉘柑子=「味甘寒、去腸胃熱、利小便、止渇。多食発痼疾」。(飲膳正要巻三))(「食経」 中村璋八・佐藤達全訳注)

老舗企業設立年表

一一四一 永治元 須藤本家 酒造 里の誉 茨城県 友部町

一四八七 長享元 飛良泉本舗 酒造 飛良泉 秋田県 仁賀保町

一五二一 永禄年間 剣菱酒造 酒造 剣菱 兵庫県 神戸市

一五五〇 天文一九 小西酒造 酒造 白雪 兵庫県 伊丹市

一五五五 天文年間 千野酒造場 酒造 桂政宗 長野県 長野市

一六〇三 慶長八 司牡丹酒造 酒造 司牡丹 高知県 佐川町

一六一五 慶長年間 京口屋 酒類 愛知県 名古屋市

一六二五 寛永二 福光屋 酒造 石川県 金沢市

一六三五 寛永一二 村山本店 酒類 新潟県 村上市

一六三七 寛永一四 月桂冠 酒造 月桂冠 京都府 京都市

一六四四 寛永年間 初亀酒造 酒造 初亀 静岡県 岡部町

一六七三 寛文年間 多胡本家酒造場 酒造 岡山県 津山市(「老舗企業の研究」 横澤利昌) 酒関係だけの抜粋です。

とっくり(に)すぎたヨシヨシ

鉾田町菅谷では、疫病が流行したとき、また、その予防には前述した悪疫追い払いの各種各様の行事を行っているが、「とっくり(徳利)にヨシ(葭、葦)の葉とスギの葉をさして、門口に吊るし、疫病が通るとき『とっくにすぎたヨシヨシ』のよびかけ」としており、疫病が家の中へはいらないようにする伝承がある(玉造町、茨城町、大洋村も同じ)。水海道市大生郷では、とっくりにスギの葉とヤツデの葉をさして「ここのえは(ここの家は)とっくにすぎた」とのじゅ文のしるしとしている。ヤツデは九つの葉に分かれているので、この地方では別名ココノエの木と方言でいっているので、前述のような俚諺呪文となっている。(「民俗学と茨城」 外山善八)

新酒頌

酒酒、儀狄(ぎてき)つくり大禹なむ。ふるきはあたらしきにしかず、おもきはかろきにしかず。かろくすめるものは、暫時あたまにのぼり、重くにごれるものは、二日酔の枕となる。たちまち酔ひたちまちさむ。日々に新たにして、又日々にあらたなり。(「四方の留粕」 太田南畝)

田中先生

田中(哲郎(てつお))先生の指導は戦前から始まって亡くなるまで続いたわけだが、その後、一〇年ぐらい、やはり別の鑑定官の先生に指導してもらった。この先生は大塚泉(おおつかいずみ)さんと言って、やはり国税局の鑑定官をしておられた方だわ。だすけ、やっぱり大塚先生よりも田中先生の指導のほうが長かったせいか、八海山の酒造りは今でも田中先生の指導の影響が強く残っているんでないかね。田中先生流の造りの特徴は第一に、「硬い造り」というか、「酒が渋い」というか、そんげな造りだいね。だすけ、一年くらいは寝かしたほうがよくなる酒だ。また、きれいな酒だいね。そういう酒を造るために、田中先生は、いろいろなことを教えてくれたが、麹ひとつにしてもさ、少し若いぐらいの麹にして、使う麹の量もできるだけ少なくしろというふうだった。麹が若くて、使う量も少ないと、造りは難しくなるだんが、そのほうがきれいな酒になるすけ、おらたちも苦労して腕を磨いたわけさ。大吟醸酒の酛仕込み用の水麹(みずこうじ)を造る時は、若い衆が手でかきまわしているが、あれなんかも田中先生の言いつけ通りだいね。冷たいところに手を突っ込まんで、櫂(かい)でかきまわしていても、二、三日すれば平均に混ざるだんが、手でかきまわしたほうが、最初から平均に混ざるというこんで、今でも、田中先生の教え通りにやっているんだわ。大塚先生の造りはどうだったかというと、田中先生よりも、もう少し味を乗せるような造りだったな。だすけ、田中先生流の造りそのままというわけでもなく、田中先生流の土台の上に大塚先生流のやり方があって、そこに「野積(のづみ)流」というか、おらのやり方も入っている。そんげな具合でないかね。また、それが(南雲)和雄さんの好きな酒のタイプにぴったり合ったんだろうの。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)

爛漫

明治の末から本格的な酒の宣伝が始まり、東京方面への進出も同時に始まったが、これを徹底してやる会社が現れた。当時、秋田の酒を全国に売り出そうと、県内の業者が一致協力して設立した湯沢市の秋田銘醸株式会社。銘柄の「爛漫」も、全国から募集して選んだものだった。初代社長は、当時の県酒造組合連合会長の伊藤恭之助、専務は「両関」の伊藤忠吉、そして後に県醸造試験場の初代場長となる花岡正庸技師が相談役になるという、いわば秋田の酒の命運をかけた会社だった。そこでやったことは、まず一年間ぶっ通しで北海道の新聞に全面広告を出したことと、創業から十年間は全く株主への配当をせず、その分をすべて宣伝費に注ぎ込んだことだ。おかげで売り上げも順調に伸びたが、中には笑い話もある。有名な旅館、ホテルで使ってもらえば宣伝効果も大きいだろうと、東京の帝国ホテルに納品を申し込んだ。ところが「天下周知の酒でなければお断り」とピシャリ。灘の酒が最高とされていた当時のこと。くやしがった会社側は逆に発憤して品質向上と宣伝に力を注いだから、結果的にはこれでよかったのかも知れない。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)

ダリヤ

ダリヤは夜深く机の上に見るがよく、コスモスは市街のはづれの小春日和を思はせる。鶏頭はまた素朴な花で、隠れ栖(す)む庭の隅などに咲くべきであらう。

動かじな動けば心散るものを椅子よダリやよ動かずもあれ

灯を強みダリやがつくるあざやけき陰に匂へるわれの飲料(のみもの)

眼にも頬にも酔あらはれぬ夜なるかな黒きダリヤの蔭に飲みつつ

はなやかに咲けども何かさびしきは鶏頭の花の性(さが)にかあるらむ(「秋草と、蟲の音」 若山牧水)

酒を楽しむことは人権の一部

ここで私は、酒を楽しむことは人権の一部だと考えることを提案したい。人権の一部だというのは、日本国憲法第二十五条の表現を用いれば、「健康で文化的な最低限度の生活」に含まれるということである。すべての人に保障されるべき生活水準の範囲内に、酒が含まれるということである。すべての人に保障されるべき生活水準からこぼれ落ちることを、貧困という。だとすると、酒が人権の一部だというのは何を意味するか。飲みたい酒を飲むことのできない状態は貧困であり、貧困の定義のうちに含まれるということである。「誰でも酒を楽しめることのできる社会を」これは、また豊かな酒文化を守り育て、安定した社会を維持するための要求であるとともに、人権保障の要求である。これを実現するためにまず必要なのは、格差を是正するとともに、人々が貧困に陥らないようにするための社会保障制度の整備である。しかし酒の問題についてとくに論じるなら、酒税法の改革も避けては通れない。詳しくは論じないが、少なくとも、本来は大衆酒であるはずのビールへの過酷な重税はただちに改められるべきだし、ソーダなどで薄めて酎ハイとして飲むのが主な用途である甲類焼酎の税率も、引き下げられるべきだろう。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

オオバコ、ゲンノショウコ酒

まず、近くの土手や空き地で簡単に手に入る薬草として、オオバコからはじめてみるといいだろう。オオバコは刈られても踏まれても出てくる強い草で、子供のころ、茎をからませて引っ張り合い、どちらが強いかという遊びをしたことのある人もいるだろう。このオオバコ、古くからその薬効は知られていて、慢性気管支炎や高血圧症、利尿、排尿の作用があるといわれる。酒のつくり方は、花のある時期にオオバコを根ごと採取してよく洗い、これを天日に五日間ほど干す。そして、容器の半分量を入れ、砂糖を大さじ三杯加えてホワイトリカーを注ぐといい。中身は一〇日で引き上げ、三か月熟成させると、薬草酒ができ上がる。つぎに、下痢止めとして知られるゲンノショウコ。効き目が早いことから、「現の証拠」ということで、命名された雑草だ。これも花の咲いている時期に全体を採(と)ってオオバコと同様に干し、同じようにホワイトリカーに浸ける。熟成は二か月がめやすで、下痢、腹痛、整腸に効果があるという。(「酒場で盛りあがる酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)

飲み屋の中で 王績 前野直彬訳

一

洛陽」(らくよう)には居候(いそうろう)できるお屋敷もなく

長安(ちようあん)には世話してくれる人も少ない

いくら金を使ってもまだ足りないのは

おやじ お前の店のために貧乏しているのだよ

二

今日このように酔いしれたのは

養生の術を心がけるためではない

目の前にみんなが酔うのを見ては

おれ一人素面(しらふ)でいられるものか

三

酒を前にしたらただ飲むだけのこと

顔を合わせたやつを仲間にひき入れるまでもない

壚(ろ)にもたれればそれですぐにひと眠り

酒甕(さけがめ)を倒せばよい枕になるのさ

石狩粕鍋 夢心酒造 東海林伸夫さんのお勧め

酒粕は臭みを取ってくれるので、魚貝類を使った鍋ものによく合います。

●材料(5人分) 生鮭切り身 5切れ/酒の中落ちや頭(手に入れば) 1尾分/椎茸、こんにゃく、大根、ささがきごぼう、長葱、芹、春菊、しらたき、人参、白菜各適量/踏み粕 125グラム/白味噌 150グラム/昆布だし 8カップ

●作り方 ①だしの出る鮭の頭は、えらを取ってぶつ切りにしておく。身もぶつ切りにし、あらと一緒にさっと熱湯にくぐらせる。②野菜は食べやすいように切る。③白味噌と踏み粕をよく混ぜ、昆布だしを何回かに分けて入れ完全に混ぜきる。④味噌汁程度の濃さに溶いた味噌の地を土鍋にはる。⑤貝を入れて煮込んでいただく。

◆地は煮詰まらないように、薄めに作るとよいでしょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄)

三段返し

春日君は大正末期に近い頃の東京帝大-新人会-の有力メンバーであった。この新人会とは当時第一次大戦の終末期に欧米に盛んとなったデモクラシー運動(今の民主主義である)を唱道した教官と学生の集団で、大内兵衛君や森戸辰男君などが助教授クラスの新しい人として牛耳っていたのである。会員の春日君は頭脳明晰、特に英語が達者で大酔すれば即席に英語で「落語」をやってのけるという男であった。尤もきいている方が凡そ、ペラペラやる英語の正誤をききわけ得る連中が少なかったので、当人安心してやっていたと思われるが!この男のトラは友人達が「春日の三段返し」と呼称していた。それ程までに鮮やかな三変化をやるのであった。先ず宴の当初少く共三-四合の日本酒がは入るまでは、誠に謹厳方直で、洋服の膝を窮屈そうに正座して、上司はもとより同僚にも一々「お流れを頂きます」と、言動頗るいんぎんを極めていた。やがて五合の酒量に達すると、他の列席の人々がさっぱり気づかぬ小瑣事に感激、興奮して、オイオイ大声をあげて泣きの段にはいる。特に春日君の海外出張中に、留守にしていた三女の母である彼の最愛の夫人が急性肺炎に冒された急電をうけて、ドイツからシベリヤ鉄道で急ぎ帰国した春日君は、文字通り一日遅れで、夫人の死目に会わずに永別した悲しいくだりが、五合の酒に誘われて同人の全部を占領するので、最初は「君の盃のくれ方が有難い」などと、いいつつ泣き出した彼は、やがて「つね子はなぜ死んだ」という号泣に変じるのが例であった。其の中にもコップか茶碗など手当たり次第に大型のもので酒の補給をつづけるので、やがて、一升の域に達する頃はいつの間にか泣き止んで、強度の近眼が光り出す第三段に入れば、「テメエーが文部大臣だなんて、チャンチャラ可笑しい、帝大の成績などよくもない癖にして大臣が勤まるか、今晩限りやめてしまえ」などとやり出して、大臣でも次官でも、同僚でも見境なくやっつけるようになる。もとより大あぐらである。「ヤイ、粟謙、お前が次官などやっているのは以ての外だ。唯今限りサッパリとやめろ、何一つうまく仕事が出来んじゃないか」という調子で列席苦笑の外なく、何とかなだめすかして「英語の落語」をやらせると、後はそのまま横臥して高いびきとなる事が多かった。(「文京の今昔物語」 出羽王堂)

カラスの女房

また、自分の作品で、申し訳ないのですが、堀内孝雄作曲、モーニング娘の中澤さんの曲で『カラスノ女房』。タイトルを聞いたとき、すぐに、犯人が解るんですね。多分、『カラスの女房』が犯人なんだろうけれど、何故、カラスの女房なのかはちょっとやそっとでは解らないんですね。これが、さっきの『哀しみ本線日本海』でしたら、女性がいて、失恋、不倫、旅、北国、夜汽車とが連想できますけど。『カラスの女房』だけじゃ、イメージがしづらくて、せいぜい童謡のカラスなぜ鳴くの、カラスは山に…でしょう。でも、そのカラスが山に…が、この推理ドラマの、犯人の顔をちらりと覗かせている所なんですね。カラスは山に…を、ピーンと、感じていただけママなら、この歌の世界に、つまり「事件」に巻きこまれてしまうんですね。まず、出だしの文句から紹介しますとね。「お酒を飲めば忘れ草 いいことばっかり、あんたはいって」と始まりますが、このお酒を飲めば忘れ草…で、男の人物像が浮かびますよね。たしかに、男たちはね、お酒を飲むと忘れちゃうのですよ、家のことも、仕事のことも、そして、彼女との約束もね。そして、また、飲むと、いい事ばっかり言っちゃうんですね。これが事件の始まりで、聴き手さんが勝手にイメージするんですね。これ!この歌、ひょっとしたら、オレのことかも知るれんぞ…とか、これ私の歌なのよと。そして、次の文句へ、事件が進むんですね。「カラスみたいに、どこかへ帰る それでも、心底、惚れているから」これでいよいよ、男の実像が見えてきましたね。カラスみたいに…ですから、きっと帰る家があり、子供がいて小さな倖せがある、なのに、この女性が好きなんですね。それでも、この女性はきっと、男を許し、その男を好きなんですね。そして、今度は、このダメ男に対する、女性の気持ちとか、心が表に出てくるんです。この男をどう思っているのか、どうしたいのか、そして、どうなってゆくのか、事件は山場に入ります。「一生このまま、待つだけの 電信柱でいいからさ」そうくるんですね、この女性の気持ちが痛いほど、出てきますね。一生このままでいいよ、好きだからさ、といっておいてね、その一生このままという気持ちを、電信柱のように、ずっとずっと待っている姿にたとえ、トリックとして使うんですね、この電信柱が、出てくるところなんか、さすがですね、もう、こうなりゃ、自画自賛ですが。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)

板粕

まずは板粕をひと口大にちぎって、レンジのグリルで両面を焼く。そして醤油をつけて食べる。すると、小学生のときに感じたのと同じ味わいで、なかなか美味い。酒粕そのものだから、当然、酒くさくて、さらにアルコールもたっぷり感じる。だが、焼くことによって別の味が出てくる。それは飯が焦げたときの香ばしい風味。ご飯のおこげやせんべいのような香ばしさである。ためしに晩酌の一品に加えてみた。たてつづけに食べると、さすがに酒くささが先立ってよろしくない。しかし、他のつまみの合間にちびっとつまむと、これが実にいい箸休めになるのである。何十年ぶりに食べてみたが、焼いた板粕がつまみになるというのは新しい発見であった。これまた、興味がおありの方はお試しいただきたい。「板粕をちぎって、両面を焼いて、醤油をつけて食べる」と、いたってカンタン。焦げる一歩手前ぐらいまでよく焼くのがコツである。このように、個人的に酒がすすまぬつまみを考察してきたが、納豆もカレーも酒粕も、よくよく探求してみるともっと美味しく酒が飲めるつまみに変身する可能性がありそうだ。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)

夫婦同伴で「お通し」の味を盗む

小料理屋では一般に「お通し」と呼ばれるものが出てくるが、このお通しがまずい店は必ずと言っていいほど客の定着率が悪いものだ。常連さんで繁盛する店というのは「お通し」がうまい。ある作家に言わせると、-「お通しのまずい店は、ミスミスお客を逃がしているようなものだ。私は、お通しがまずかったら、一杯だけ飲んですぐに席を立ってしまう」。さて、ご主人。あなたを常連にしている店に奥さんを連れて行ってはどうだろう。「オレの唯一の城を女房に知られるのはいやだ」なんて強情を張らないで、連れて行けばそれなりにいいことはある。ご主人がうまいと思う肴は、奥さんでもわかるはずなのだ。女というものは、必ず、そのつくり方をママさんに聞く。-「これ、隠し味に何を使ってるんですか」。するとママさんも、ふだんだったら「企業秘密よ」と言うところだが、ご主人の奥さんには親切に教えてくれるものである。べつに女性の味方をするわけではないが、「我が家の食事はまずい」などと言う男性にかぎって、奥さんと外で食事するなんて気配りのできない人なのである。酒の肴がうまくつくれる女房は、三国一の花嫁と言ってもいいのではないだろうか。年に何回かでいい。たまには夫婦同伴で飲みに行く。晩酌の肴の味がよくなれば、何よりではないか。(「酒飲みを励ます本」 志賀貢)

中国食物史年表(古代)

BC二八〇〇~二三〇〇 酒。黄河中流の竜山文化遺跡から、尊、斝(か)、盉、高脚杯、小壺などの、醸造、飲酒などの容器が出土しているので、酒は、当時すっでにあったことを証明している(『中国酒』一九七九、『辞海』一九七九)

BC一六〇〇 河南省鄭州遺跡から酒造場跡を発見(『中国酒』一九七九)酒は糖質に酵母が加われば自然にできるものであるから人類以前から酒精飲料はあったと考えられている。中国で伝説上の酒の発明者は、夏時代の儀狄(『戦国策』)と周代の杜康(少康)となっている(『世本』。酒は『周礼』に酒人、酒正などの職名が見られるほか当時のほとんどの本に出てくるので人類とともにあったことはわかるが、醸酒法が具体的に見られるのは六世紀の農書『斉民要術(せいみんようじゆつ)である。』)(「一衣帯水」 田中静一)

酒飲みの自己弁護

まずは、山口瞳氏の『酒飲みの自己弁護』(新潮社刊)だ。これは夕刊紙に連載された好読物だが、現在、文庫本で手軽に手に入れることが出来る。私は、連載中愛読していたが、一本にまとまったものをまとめて読んで見ると、また別の味がある。この本は、どのページを開いても、そこにキチンと酒の話が一つずつおさまっていて、実に愉しい。そしてそこには山口瞳さんという酒の苦労人の体臭がプンプンする。作者が外国旅行嫌いなのは、言葉が通じないという理由を除けば、もう一つあるという。それは、「今晩あたり、庭のミョウガをきざんでヒヤヤッコでなんて考えると、外国が吹き飛んでしまう」のだそうだ。食堂車は、新幹線上りなら横浜あたりで終りになる。「これが実に困る。こちらはホロ酔い。最後の仕上げと思っているのにオシマイ。あの二十分、三十分がとても辛い。むなしい」と抗議する。また、この人は「宿酔の時、迎え酒はビールに限る。それも小瓶一本が限度」と体験の披露もしている。教訓がいっぱい。甘い酒、ニガい酒、嬉しい酒、どれもが、読者にとっては憶えがあるのだ。そこから筆者と読者の共通の広場が広がる。一話ごとについている山藤章二さんのいじわるイラストも、ワサビがきいていて愉しい。(「作家の食談」 山本容朗)

夕焼けってのは悲しい

照れ屋でひとみしりする鶴田は、ごく親しい仲間にしか本音をみせなかったが、私などはその数少ない仲間の一人だったろう。飲めば、よくしゃべり、そしてよく泣いた。人情家の彼は、情にほだされて涙ぐむことがしばしばだった。「筋を通す」ことを生き方の根幹にすえた鶴田は、何度も裏切られ、そむかれたりもしたが、「いい出したらきりがない。でも、いったらしまいや、いわんのが男」と口許に笑みを浮かべながら、目に涙をためている姿を、何度となく私は見た。その意味では、鶴田浩二の酒は"情念の酒"であり、涙の酒だった。毎年十二月六日の彼の誕生日には、親しい仲間が彼の家に集まった。年々、その数はふくれあがり、鶴田の家は男どもの熱気でムンムンするのだが、海軍予備学生時代の制服に制帽姿の鶴田は豪快に飲み交わしながら、必ずといっていいほど、目には涙をためていたものである。鶴田浩二のとっては、歓びが大きければ大きいほど、若くして逝ってしまった友人たちが偲ばれ、歓びをわかちあえない切なさが胸をしめつけるにちがいないのだが。「夕焼けってのは悲しい。切なくてきらいだ」と語った鶴田がいまもありありと思い起こされる。(「いい酒いい友いい人生」 加東康一)

お酒のよいのを持って来る方

何を申すにも大根畑のお宅はお狭いのに、大勢のご仁が、絵の催促やら、借金の催促やら大変の人数で座敷の中にはだかって、先生の描いている絵を観ているんで書画会みたいな光景なんでござんす。そんな風で、なかなか絵が出来上りませんからムダを踏ませますところから、先生が根よく居残った方々に絵罰金だといって、チョイ書きの小さい絵を描いてあげるもんですからソレを喜んで持ってお帰りになります。その絵を溜めて持っていた方は、後の話ですが、二百何十円になったということでした。先生はお酒好きですから、絵を描きながらお燗酒をギューと一気にぐい飲みをなすってでした。お肴はトンと要りません。お酒のよいのを持って来る方にはたちまち絵をお描きになって、紙幣を並べてもなかなかお描きにならないので奥さんの方は歯痒いんでした。(「河鍋暁斎」 落合和吉編) 暁斎の弟子だった綾部暁月の話を篠田鉱造が記録した文章です。

冷(ひや)し酒(ざけ) 冷酒(れいしゆ)

夏は燗(かん)した熱い酒よりも、冷たい酒が口あたりがよい。それで冷たいままを飲む。近頃は氷で冷やして飲む。冷たい酒がきゅうと喉を潤すのはたのしい。

冷し酒夕明界(ゆふめいかい)となりはじむ 石田波郷

塩漬けの小梅噛(か)みつつ冷酒かな 徳川夢声(「俳諧歳時記 夏」 新潮社編)

あの頃

私は若い頃から、酒は余り飲めない方だつたが、砂糖がなくなると、糖分の不足から急に酒が欲しくなり、支那から帰つた人に白酒(ぱいちう)をビール瓶に一つ貰ひ、それに水を割つて飲むのだが、電車を降り、自家(うち)へ帰るまでの途で、その事を想ふと、ひとりでに笑ひが頬に浮ぶのを禁じ得なかつた。食通は薄味を喜ぶが、此時代は何んでも濃い味のものがよく、塩気の強いものがうまかつた。身体が要求するのだ。薄味がいいと云ふやうな人は働かずに栄養を充分蓄積してゐる者の云い草で、味覚の発達でも何でもないと思った。-

志賀先生(一八八三-一九六〇)が酒について書いたものは、この随筆と、少年のころ正月、友だちの家で屠蘇に酔って前後不覚になる話(「速夫の妹」)

と二つくらいしか無い。人が酒を飲むのには寛大だったが、酔っ払いには寛大でなかった。殊に酔ってからむ癖(へき)をきらい、そういう話を聞いただけで「僕なら最初から飲まさない」といやな顔をした。長与善郎さんが志賀家での夕食で御機嫌になられ、「あと一本」と所望するのに、「長与はもうだめだヨ」とにべもなく止めてしまわれるのを見たこともある。体質的に下戸だったが、そのくせ、戦後の窮乏時代私が、飲めさえすればいいので酒の味など分りませんと言うと、「そうかネ、酒のよしあしはハッキリ分るがネ」と言った。(阿川弘之)(「あの頃」 志賀直哉(酔っぱらい読本)) 後半は阿川の解説です。

酔小楠

「虚飾辻遠の学風をしりぞけ、実行に重きをおくべし」として常に学政一致を唱えた小楠は理想主義者が現実の世界でこうむる被害を、自分の郷里熊本で徹底的に受けたといえる。もっとも小楠の性格にも欠点はあり舌鋒鋭く訓話の旧学を批判し、徂徠学の功利性を叩き、相手の地位や身分を問わず、容赦することがなかった。おまけに「酔小楠」とかげ口されるほどの飲酒家で、酒癖がわるかった。藩命による江戸遊学は三十一歳の天保十年(一八三九)だが、他藩の士を交えた酒宴の席で大論争に及び政治批判を口走ったことを咎められて翌年にはもう帰国している。しかし藤田東湖をはじめ錚々たる水戸学の学者たちに接し、大いに啓発されたことは確かだった。西国の片隅で積み重ねてきた自分の学問が天下に通用するという自信も得て来たであろう。(「江戸人物伝」 白石一郎) 酒失と帰国

くよくよ

酒を飲むの理由は、実は前向きなものではなくて、かように後ろ向きなものだったと、三十代の半ばごろにようやく気づいた。好きなのじゃなくて、ちょっと切羽詰まった感じで必要なのだと気づくと、もう何も言い訳することもなく、休肝日も作ることなく、酒を飲むようになった。かような理由なら、ひとりでいるときには飲まなくてもいいはずなのだが、でも、飲む。「人見知りで心を閉ざし」ではなくて、「くよくよする」部分で必要なのだと思う。ひとりだとくよくよは深度を増すから。しかしながら、私には酒にかんして弱点がある。飲みはじめたら,途中でやめることができないのである。どうしてもどうしても、できない。それこそ二十年近く、きりのよいところで飲むのをやめようと試みて、できない。逆立ちで歩けないように、できない。とことん飲むしかない。そして、とことんへの過程で、記憶がなくなるのである。ある一定量飲むと、その後のことを覚えていない。その一定量がどのくらいなのか、わからない。時間にすると、七時から飲みはじめたとして、十一時以降があやしい。それでも最後まで居座って飲み、,タクシーで帰宅し、自宅で寝ている。起きて、昨日のことを思い出そうとすると、思い出せない。今にはじまったことではなく、酒を飲みはじめた若いときからそうだった。前の日のことが思い出せないと、従来の私の「くよくよ」部が活発に活動をはじめる。だれかに失礼なことをしたんじゃないか。食べものを口からこぼしたりグラスを割ったり、無様なことをしたのではないか。お金を払っていないのではないか。好きでもない人にべたべたさわったりしたのではないか。くよくよ、くよくよと考え、消えたいほどの暗い気持になる。昔は、いっしょに飲んだ人に,上記のようなことはなかったかいちいち訊いていた。大丈夫、とみんなが答える。なかったよ、じゃなくて、「だいじょうぶ」。その返事がまたこわくてくよくよする。一時期、私はこのくよくよがあんまりつらくて、酒を飲むのをやめようかと思ったことがあるくらいだ。もちろん、やめられなかった。(「損だけど」 角田光代)

熟成の裏ワザ

生酒の熟成どころか,常温熟成は通常なら無謀といわれるこれを実践していた地酒居酒屋「みつひさ」という店が以前渋谷にあった。そこの店主の橋浦さんは、常温熟成に向く酒とそうでない酒を区別し、しっかりした造りの酒は店のカウンターに置いて熟成させていた。そうでない酒はもちろん冷蔵保存である。私は自分の好きな銘柄だけを飲めればいいので、全て常温熟成に耐える銘柄を選んで貯蔵している。では、常識外れの常温熟成のメリットとは何か、熟成とは味のりの変化と酒質の劣化を伴うもので、その変化の度合いは温度が支配する。冷たいと劣化は少ないが味のりの変化も少ない。温度が高いと劣化も早いがそれ以上に味のりが進む。そして、特にしっかりとした造りの酒は、温度が高くても劣化の度合いが少なく、味のりがいいバランスで進むのである。以前、栃木県小山市の蔵元、小林酒造の造った鳳凰美田霞酒の四号瓶を、一本は冷蔵庫に入れ、もう一本は常温で床の上に転がして二年間放置する実験をしたことがある。その二本を小林酒造へ持ち込んで小林専務と一緒に飲んでみた。冷蔵庫で冷やしたものは中途半端な味のりで老ねが目立ったが、常温熟成したものは味のりが見事に老ねをカバーして、あまりあるほど旨みがあった。専務もこの実験にはびっくりしていた。(「蕎麦屋酒」 古川修)

上機嫌な父

父の酔狂ぶりと母の苦労を書けば限りもない。けれどその他の事も大体似たりよったりのものである。そして、結果においては父の酒癖がついに没落の因ともなり、晩年ずっと病床から起てない宿痾(しゆくあ)を作りつつあったのだが、然しまた、いついつも乱暴や無理難題を酒癖としている父でもなかった。茶屋へゆけば豪放な遊び方をして、おもしろい人だといわれていたらしいし、家庭で酔っても、どうかすると大機嫌で、大勢の子供や女中を相手に一晩中キャッキャッといわせて無事に横たわってしまうこともある。ぼくたちは、そんな上機嫌の父親を見すますと、父の膳を取巻いて、父へたかッてみせる。「後ろへ仆したら御褒美をやる」と云う父の後ろから、ぼくたちが大勢して、頭を押したり、喉くびを締めたりして仆そうとする。父と子供らと取ッ組み合いになる。父の髭にジャリジャリこすられると、ひどくこっちは痛い。そして、父の脂(あぶら)ッこい体臭-男親の匂いといえるようなものを、いやというほど酒の香りと一しょに嗅がされる。父親の匂いもまた、女親の涙のように、子供のどこかへ忘れ難いものになって深く沁みこむ。上機嫌な父を終日見たのは、父に連れられて杉田の梅林へ梅見に行ったときである。あちこちの腰掛け茶屋で一本飲み二本飲み、父はいつか泥ンこに酔ってしまった。乱痴気な酔漢を路上に見るのは珍しくない時代であったが、父の酔態は、そんな酔ッぱらいの多い梅見客の中でさえ人目をひいたほどだった。ぼくはまだ小ッぽけな少年だし、人目にもきまりが悪く、この父親を連れて帰るのにまったく当惑した。父は磯子のトンネルを出た所で、浜辺の草むらに寝てしまい、ぼくは夕焼けの海を見ながらベソを掻いていた。そのうちに、通りがかりの俥屋が訊(たず)ねてくれたので、所番地をいって、俥の上にかつぎ上げてもらい、ぼくも俥に乗って帰った。あとで考えると、この日の父の姿ほど、なつかしいものはなく、どこかにそうした放逸な風もあった人だったかと、ぼくがその当時、まだ父と一しょに酒が飲めない年頃だったのが惜しまれる。(「忘れ残りの記」 吉岡英治) おふくろの後など追うな

狗(いぬ)に肴(さかな)の番

犬に酒のさかなの番をさせる。犬の前にえさを置いたようなもの。太田方(おおたほう)(一八二九年)の『諺苑(げんえん)』(一七九七年)に掲げ、<白氏文集六十四、渇馬守レ水ヲ、餓犬(がけん)護(まも)ルレ肉ヲ>と注記する。

戦前の秋田の酒

大正十年の第八回品評会で両関が名誉賞に輝いたことは紹介したが、この時は同じ湯沢市の志ら菊(後に廃業)、福娘(現在の福小町)が優等賞に入った。同十三年の第九回には爛漫、第十回には末広、雄物川、花政宗、日出政宗、比羅夫、第十一回には新政、友鶴、第十二回には国万歳、太平山…というように、新たな顔ぶれが続々と登場して来た。この中には、戦時中の企業統合などで廃業してしまった酒蔵も多い。本県清酒のオールドファンのために、最後の品評会となった昭和十三年の第十六回までに優等賞に入った銘柄を挙げると-大の里、菊水、黄金井、秋田川、小野里、由利正宗、英雄、豊里、玉泉、館の花,千歳盛、宝生、福禄寿、天洋、秋田山、飛良泉、秀よし、国之誉、金時、蕗正宗、天寿、刈穂、勝平、金福、福の友-以上全部で三十八銘柄。優秀賞三回でもらえる名誉賞も十四銘柄に及んだ。(「あきた雑学ノート」 読売新聞秋田支局編)

子どもの飲酒があぶない

子ども達がいったいどのくらい飲酒しているか、まず私達の調査結果から紹介しましょう。表1を見て下さい。中学生の五七%、大学生の九四%はお酒を飲んだ経験を持っています。もちろんこの中には、日本の伝統的な文化であるお正月のお屠蘇や、親類の結婚式やお葬式・法事なんどで、周囲から勧められてやむを得ず少量のお酒を飲んだだけの子どももいると考えられます。あるいは、コンパという行事は、二〇年前は大学生の特権でしたが、一〇年前から高校生の間でもごくあたり前の言葉として広まっており、そのようなコンパや打ち上げの場に参加して周囲から勧められてやむを得ず少量の飲酒をしている子どもも含まれています。そういう子どもは、年に一~二回の飲酒ということになるのでしょう。年に一~二回の飲酒の子どもは中学生で三十%、高校生でも三十%、大学生で六%くらいです。そうするとそれ以上飲酒している子ども達、つまり月に一回以上飲酒していると答えた子どもは、もう立派に自分の意思で飲酒してるということになるでしょう。月に一回以上飲酒しているものは、中学生で二四%、高校生で四五%、大学生で八八%に存在しました。そしてもっと頻度の高い飲酒している者、つまり週に一回以上の飲酒をしている子どもは、中学生で八%、高校生で一四%、大学生では四三%存在しました。日本では大人でほぼ毎日飲んでいる人は、男性で四五%、女性で九%といわれています。むろん子どもの飲酒はまだ大人達と比較するとそんなに飲んでいるわけではありませんが、注目に値するのは、子どもの間では、男子と女子の間には大人ほどの大きな差が見られないことです。たとえば週に一回以上飲酒している生徒は、中学生の男子で一一%、女子で5%ですし、高校生でも男子で一八%、女子で七%、大学生になると男子で五〇%、女子で二四%ですから男女比では二対一の割合です。表1から子ども達がごくあたり前の感覚で飲酒しているということがおわかりいただけたと思います。(「子どもの飲酒があぶない」 鈴木健二) 表は1990-1992年に、全国の高校生1.4万人、中学生0.3万人、大学生0.1万人の調査結果だそうです。

法善寺の味

正弁丹吾は、この横丁(法善寺横丁)ではお職だからあとに廻して,東からかんざし屋の花宗の前を入って、まづ「お多福」からのぞいてみる事にしよう。私は、この「お多福」を大いに愛した。この横丁で、いちばん値段が安かったからである。酒は白雪。まん中のヘコんだ、坐りのいい三島手の徳利に、約八勺、それが十銭であった。あては五銭のつき出しから、三十銭まで、五銭きざみに、手板の品書が卓上に出してある。私はふところの淋しい晩はここにきめていた。という風に、この横丁の店々は安い、うまい、仲居が美しい、酒がいいなどと、それぞれの特色をもって、客に臨んでいた。-

さてその法善寺横丁でも、ことに特色のあったのは、いちばん大衆的で値段が安く、一応満足させてくれたのが「お多福」、天麩羅の味では梅月、天寅にも比肩するほど一流ぶりであった「鶴源」、仲居の美しさで一種の情緒をただよわせ、店の入口に生洲(いけす)を造ってこの横丁で一流を誇った「二鶴」、そして大阪のいわゆる関東(かんと)だき,煮込みおでんと茶椀酒の立ちのみで売り出した「正弁丹吾」-と、まづこの四軒にしぼる事が出来た。(「味の芸談」 長谷川幸延)

昭和21年9月

九月一日 -酒が焼酎だったため、悪酔。雷雨、寺沢君迎えに来てくれる。

九月二日 -一時、焼酎をのんで床に入ったが、ねつかれない。四時また起き出て、焼酎を飲む。

九月五日 -秋山君に誘われ,銀座の「銀扇」へ。松本和雄氏に会う。出版を始めると言う。円朝の話を聞く。遅れて山川氏来る。疲れのため酩酊。帰宅後直ちに寝る。

九月十日 -酩酊。「団十郎」に廻る。新橋駅で電車に乗ろうとすると、ドアがしまり、鞄を扉にはさまれた。取ろうとしたが、とれない。電車はそのまま出て行った。駅員室へ行き、処置を頼んだ。すぐ来た汽車で品川へ行き、駅員室へ行くと、鞄が取ってあってくれた。電車に乗換え。大船近くで窓からゲロを吐いた。

九月十三日 -十二時、焼酎を飲んで睡眠。

九月十六日 -「団十郎」へハシゴ。林、占部、それに「アヴェック」で会った佐伯孝夫と。

九月十七日 -船山、野口の両君泊る。

九月十九日 -そこで飲んで、「ブーケ」へ廻った。久し振りだ。北鎌倉駅に着いてから、ゲロを吐いた。

九月二十五日 -退社後、秋山君に誘われ、「みずち」へ行く。川端さんも一緒。先に松本君が待っている。「ブーケ」へ廻る。

九月二十六日 -退社後、木村、鍛代君と「アヴェック」へ。姫田君と落ち合う。この頃「アヴェック」は大変な人気。安直に飲めるからである。

九月二十八日 -島崎君を誘い、「アヴェック」で飲む。咽喉が痛く微熱あり、酔って不快を追払おうという所存。

九月三十日 -依然として咽喉が変で、気分悪し。大森、木村君を「アヴェック」に誘う。久米さんも貸本部のことについて一杯やりながら相談しようというので、「アヴェック」へ誘う。川端さんも一緒。日本橋からタクシーで。(五十円)「アヴェック」で、いろいろな人物に会う。新橋の「よし川」へ寄る。(宮内君が板前に入ったのだ。)乱酔。(「終戦日記」 高見順) はっきり飲んだと分かる日だけの抜粋です。

子規の酒歌

この歌を受けて,正岡子規-(慶応三~明治三五、一八六七~一九〇二)は明治三〇年に柹(柿)の歌として次の歌を発表しています。

世の人はさかしらをすと酒飲みぬあれは柹(かき)くひて猿にかも似る

子規が本気で歌を作りだしたのは、『歌よみに与ふる書』を発表した明治三一年以降といわれます酒をよんだ歌をあげます。

酒醒(さ)むる夜半(よは)のともし火風吹きて雁(かり)が音(ね)低し雨にやなるらん

長安の市の酒屋の桃咲きて李白(りはく)が鼾(いびき)日斜(ななめ)なり

わせ鮭のうま酒の酔ふ金時の大盃(おおさかづき)といふ楓(かへで)かも

八入折(やしほり)の酒にひたせばしをれたる藤なの花よみがへり咲(「万葉集に見る酒の文化」 一島英治)

南部美人

-どうしてなの?社長さん?「地方の小さな蔵が生き残るには、全国鑑評会に入賞しなければ地元の人に認めてもらえません。今は情報の時代ですから地方のマスコミにもどんどん話題を提供してゆかなければダメだし、消費者のニーズに応えるためにも、東京での入賞は格好の話題なんですね」山口杜氏は、南部杜氏鑑評会で連続優等賞に入り、とくに昭和五十四年、五十五年には首席となり大蔵大臣賞をうけている。全国鑑評会では、昭和五十一年から六十三年までの十三年のうち八回金賞を受賞し、平成元年度も金賞に入り、受賞率の低かった東北地区でのエースとなっている。また、山口杜氏は平成四年には、国の卓越技能者「現代の名工」を受賞された。なんともいえない良い顔の山口杜氏に見惚れながら、杜氏さんの酒量は?と聞くと意外にも全く飲めないという。-お酒が飲めないのでは、どんなお酒がお客に好まれるか、わからないでしょう?と、ややなじるように聞いてみる。山口杜氏は唯、にこにこ笑っているだけである。-ハハアン、わかった、女ですね。杜氏さんは若い頃、女性を泣かせたでしょう!!なにしろ、南部男に津軽女という土地柄ですものね。「いや、いや」と照れておられる。「女に興味がないようでは、艶のある良い酒は醸せませんよね」浩社長がカバーしてくださる。山口杜氏はいよいよ照れて、「南部美人」のもつ淡麗で芳醇、まろやかで深い味わいのある笑顔で座しておられたものである。(「酒の旅人」 佐々木久子)

日本の酒のルーツをたどる

まず「日本の酒は韓国からきたものなのか?」について考えてみる。第6編の監訳注記でも簡単に触れたことではあるが、いますこし敷衍してみよう。原書は「日本人の誇る酒、清酒のルーツは韓国である」と主張する。なにも難しく考えることはない、「その通り」である。むしろ、なぜ「違う」と言わなければならないのかが問題である。当今清酒は日本酒と呼ばれることが多いので、「日本人の誇る酒=清酒」のことを「日本酒」とする。「違う」論のほとんどは、「日本酒は類まれなる日本人の知恵の結晶である」と唱える人々である。これを仮に"日本酒国粋主義"と呼ぼう。私とて「日本酒が日本人の知恵の結晶である」ことにいささかの異議もない。しかし、日本人だけが今に至る日本酒をつくりあげてきたのか、他の国の人々の知恵の一滴も混じっていないと言えるのか、となるとどうだろう。洋酒系の酒については、かなり素直に歴史的事実を検証しているのに、こと日本酒となると神経質になるのはなぜだろう。これらは明治以降の「日本の近代化」の後遺症である。ヨーロッパ・アメリカに兄事することは躊躇なくとも、アジアにだけは傲然としていたいという「脱亜入欧」の固定観念である。こんな頑迷な意識からは脱却したいものである。それはともかく、ものごとの始原をたどるには、その本質を明らかにしなければならない。日本酒の本質とはなんだろう。本質とは、この場合<発生史的要因>とする。日本酒というものが発生したときの、それ以前のものとを分かつ物-「新たに〇○が違うようになって日本酒となった」の〇○である。日本酒を日本酒たらしめるものとはなにか?「日本の米でつくられたもの」か?、「日本人のつくったもの」か?まさか「日本人だけが飲んだもの」だからではあるまい。ことに学問的に厳密であるを要す。分類論として考えれば、日本酒は原料として「米の酒」であり、アルコール発酵の前段階としての糖化にカビを利用する「麹の酒」である。これらはいずれも日本において独創されたものではない。(「概説 韓国の酒造技術」 大韓酒類工業協会編 井出敏博監訳) 「監訳者あとがき」です。

御酒被下

大六天(小石川小日向大六天町)では年に何回か、主人も家来もわけへだてなく、表(事務所)も奥もいっしょになってする遊びがあった。私たち家族の誕生祝いなどにした福引きが、それだ。誕生日に限らず、他のお祝いの折にもやったかもしれない。実は私は十月、妹は九月生まれなのだが、それぞれのお祝いはせず、毎年二月に母といっしょに祝っていただくことになっていた。こういう日は夕方になると、家中の皆に「御酒被下(ごしゆくだされ)」といって、お酒が出され、表は表で二間を貫いてテーブルを並べ、中ノ口も内玄関脇の部屋でそれぞれ酒宴が開かれた。私と妹は自分たちのお祝い膳をいただいてから、表と中ノ口の人たちにお酌に行ったものだ。お誕生日にかぎらず、ちょっとしたお祝いにもこの「御酒被下」はあった。福引は、お酒が入って皆いいご機嫌になったころ、お客座敷の大広間で行われた。ごく内々の無礼講の集まりという気安さもあったろうが、軽口を言う者あり、冗談に笑う者あり、それはにぎやかだった。(「徳川慶喜家の子ども部屋」 榊原喜佐子) 佐喜子は慶喜の孫だそうです。

酒に対して喧嘩腰

外村繁もまた酒好きでは人後に落ちない。後にはアルコール中毒になっていた。「連日無休」という随筆のなかで、「二十歳の時、初めて酒を口にして、この世にこのやうな美味なものがあるかと思つた私であつてみれば、覚悟は既にその時に決まつたはずである。今更、酒の功徳を云々するつもりは毛頭もない」と書いているが、この言葉どおりに実践したようである。また外村の酒を飲む心掛けは変わっていて、酒に飲まれることだった。人はよく酒を飲むのはいいが、酒に飲まれてはいけないと説く。しかし、これでは何だか酒に対して喧嘩腰で、酒を本当に味わえない、というのだ。彼もまた酒仙の一人に数えるべきだろう。(「阿佐ヶ谷界隈」 村上護)

酒痴末法

この頃もやっぱりお酒を飲む。お酒もかかるし、お金がかかったって、お金がありさえすればそんなことは何でもないが、お金がないのにお金がかかるというのは少し変なもので、かかったという実態が即座には出ないのだけれど、あとになってじわりじわりとそのむくいが現われてきて、それが何ともいやで、一度にどかんとお金がなくなった方がむろん理想であるが、そのどかんと一度になくなすお金がないから、じわりじわりとむくいが出てくるのを不本意ながら待っているということになるわけで、それが実にいやな気持のものである上に、からだの具合もまことに面白くなく、来年の春の花には会えるだろうかなどと、庭の椿(つばき)を見ながらふと思っては宿酔(ふつかよい)の不快を抑えようがための冷水を二杯も三杯も飲んで仏頂面をしているというのが午前中のならわしとはなっているような有様なのに、頼まれたこととはいえ、お酒の雑誌のお祝いにこうして下らぬ文を綴っていれば天然自然とお酒のことが想われて、今こそもうお酒なんかというほどの気分のわるさではあるが、この調子では夕方になれば自ら酒杯をまさぐりかねない愚かな仕儀に立ち至るのは必定なりと、まだ飲みたくもないうちから、飲みたくなるだろうと目算を立て、いやその目算が立ちやすいようにお酒のことを筆に上す、酒痴末法である。(「若気のいたり 年寄の冷や水」 高橋義孝)

セックスアピール

昔から私はふしぎだったんだけど、どうして私は男の人が飲んでいる時より、食べている時の方に、よりセックスアピールを感ずるんだろう。そういえば、飲んでる所は見るけど、食べてる所はみんな、あまり見ない。食べるという作業はたいへんプライベートな部分に属する。尤も、私の知ってる男の人はみな飲みすけだから、食べるものがあっても手を出さず、お酒の方ばかり。野坂昭如さん、後藤明生さん、藤本義一さん、石浜恒夫さん、小野十三郎センセイ、みんなそう。ただ小松左京さんはよく食べる。よく飲み、よく動きまわり、すごいエネルギッシュな酒で、とてもついて廻れない。阿部牧郎さんも飲むばっかりの方かな。尤もこの人は大変な美点がある。いつか酔っぱらって私のウチに泊ったらあくる朝まっ先に何したか。電話にとびついて夫人を呼び出し「ゆ、ゆうべ、タ、田辺さんのとこに泊った」とオロオロ弁解していた。(「酒中日記」 吉行淳之介編 田辺聖子)

ぶり照り焼き

四角く木取って-、ふっくら焼き上げましょう。出世魚「ぶり」は、いなだ、わらさ、はまちと出世してきて、最高に脂がのって成長しきったもの。縁起のよい魚です。

●材料(2人分) ぶり切り身(焼き物用)2切れ 焼きだれ(醤油大さじ3 みりん大さじ3 砂糖大さじ1) 酢取りしょうが

●作り方 1 ぶりに焼きだれをまぶして、5分ほどおく。 2 水気を拭って、串に刺して焼く(グリルで焼いてもよい)。 3 火が通ったら焼きだれをぬり、焼いて乾いたら、さらにたれをぬる。 4 これを2~3回繰り返し、器に盛ってたれをぬる。 5 酢取りしょうが-などをあしらう。(「おうちで居酒屋」 YYT

project)

干酵

宋朝の時(九六〇-一二七九)朱翼中は『北山酒経』を書いた。その中には、それまでの製曲(製麹)の原料や操作をさらに学問的に進歩させた、非常に高度な技術が述べられているが、そのほかに最も顕著なものとして「干酵」という方法を紹介している。この干酵の製法は、正常に発酵している酒醅(発酵中のもろみ)を取って、曲の上に塗って風乾するもので、この乾燥した微生物製剤を「干酵」といったのである。酒醅の中には発酵中の酵母が多数存在しているから、明らかにこれは曲と酵母とが一体となったものでりあり、きわめて高度な発酵剤であり、スターターである。この干酵一つだけで、原料中のデンプンを糖化してブドウ糖にし、それを速やかにアルコ-ル発酵できるからだ。さしずめ日本酒製造における麹と酒母を一体化したものであり、さらによくよく考えてみると、この干酵は今日の乾燥酵素と乾燥酵母の原理ということができる。(「銘酒誕生」 小泉武夫)

のみコン[名]

(「コン」は「コンパ」の略)飲食しながら、友達を多数作るのが目的のコンパ。<関連語>菓子コン。◇『なにわOL処世道』各論1(2002年)<そのだちえ>「『のみコン』は恋人を捜すことが目的の『合コン』と違い、『飲食しながら、友達を多数作るのが目的のコンパ』。4月頃に盛ん」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

食べ物を描かない宴会

『万葉集』の「巻第五」の八一五番から八四六番までの三二首は、ある宴会のおりに詠(よ)まれた歌である。しかし、そこでは飲食そのものはほとんど言及されず、その日のテーマである梅の花の宴会という時空間のなかでの美しさ(=風情)が、微(び)に入り細(さい)をうがって詠(うた)いこまれる。かろうじて飲食に言及した歌は三首(八二一、八二三、八四〇)のみ。いずれも酒に関するもので、そのうち一つは酒に浮かぶ梅の花である。もちろん当時の酒は日本酒であり、しかも酒を澄ませる清酒技術は室町時代以降のものであるから、このころの日本酒は白く濁っていて、そこに梅の赤い花びらが浮かんだ姿はたしかに風情があったに違いない。そして、この大伴旅人(おおとものたびと)が催(もよお)したとされる宴会の歌は「梅花(ばいか)の歌三十二首」とされ、あくまで梅見がテーマであった。ちなみに、当時、花見とは梅見のことで、桜が花見のメインになるのは平安時代以降である。ここでは、酒は風情を盛りあげる興奮剤だった。だから、あえて描かれるのは食よりも酒なのだ。酒の酩酊作用が、梅と、梅のある風景をより美しく感じさせたにちがいない。今でも花見は絶好の集団飲食の機会、とりわけ酒を飲む<口実>=<装置>である。毎年、万葉集以来の古き良き伝統にのっとって、どれほど多くの人が桜の木の下で酔いつぶれて、どんちゃん騒ぎをしていることか。しかし、現実には花見が口実であっても、ブログにはきっと酒や料理ではなく桜の風情が描かれるにちがいない。酒はあくまで桜のある風景をより美しくするために飲まれたのだ!(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)

840の歌は、「春柳縵(かずら)に折りし梅の花誰(たれ)か浮かべし酒杯(さかづき)の上(え)に」です。

腕相撲

ずっと後の話だが、赤塚(不二夫)は、梶原一騎と腕相撲をやったことがある。梶原は、『巨人の星』や『あしたのジョー』の原作者で、一八〇センチを越す巨漢。空手の師範まで務めた男だ。銀座のクラブで飲んでいた時のこと。何故か、腕相撲で負けたほうが、今日の勘定をもつという話になった。店の女の子達は囃したてる。二人とも後に引けない。梶原は、チビの赤塚をナメ切っている。「ハッケヨイ、ノコッタ、ノコッタ」の、女の子の掛け声で、二人は、ガッチリ手を組みあった。赤塚は、梶原にアッサリ勝ってしまう。テーブルの下で、梶原は赤塚のスネを、革靴で思い切り蹴った。次の日、僕は、青アザになった赤塚の足を見せられた。梶原は、クラブの勘定を払うのが嫌だったのではない。沢山の女の子の前で、チビに恥をかかされたことが許せなかったのだ。(「赤塚不二夫のことを書いたのだ!!」 武居俊樹)

結婚披露宴 数あれど…

結婚披露宴の様式は日本各地でさまざま。茶産地として有名な福岡県八女の茶問屋の、ご子息の披露宴に招待されたときだ。まずびっくりしたのは人の多さ。招待制で三百人以上はいる。町中の人間が出席しているような多さだ。次に、しおり。それ自体は普通だが、中にA3サイズの席順が折り込まれており、なんと出席者全員の会社名と肩書きが表示されている・。さて着席。テーブルには巨大なお重が鎮座している。こんなに食えないと思っていたら「お持ち帰り用」だそう。新郎新婦の入場、来賓のあいさつと式は進み、乾杯。と、出席者がいっせいにガタガタと席を立ち、猪口(ちよこ)と焼酎の入った銚子(ちようし)を持って式場内の大移動を始めた。座っているのは私のようなよそ者くらい。ほとんど立食パーティー状態である。この地方では、酒は相手の猪口に注ぐのではなく、自分の猪口を相手に渡し、それに焼酎を注いで「飲み干させる」しきたりらしい。かわいそうなのは新郎だ。ほぼ全員から次から次に杯を重ねさせられる。また、銚子を置いていくものだから、目の前は酒だらけの酒林と化す。この状態はお開きまで続く。お色直しで新婦が戻っても、人垣が通路をふさいでいるから入城できない。司会者がマイクで叫んでも知らぬ顔である。さてお開きで帰ろうとしたら、やっと席に落ち着いた出席者が「おい、さけもってこい」酒宴はこれからが本番らしい…。(「さしつさされつ」 中田耀子・土田裕之)

集団の性質と飲酒の習慣

社会人類学的観点からみると、集団における酒席を設けることの頻度、ならびに飲酒の効用は、集団の性質に相関関係があることが指摘できる。まず、集団の性質を、集団内の人間関係が非常に確定的というか、不変のものである場合とそうでない場合とに分けることができる。前者の例としては、たとえば、家族などをあげることができる。親子やきょうだい関係は変更する可能性のないものである。このような関係によって集団が構成されている場合には、その集団結合のためにお酒の席などを設ける必要はない。それに対して、親しい人も親しくない人も含み、昇進、定年、新入などによって構成員ならびにそのお互いの関係が可変的である職場のような集団では、酒席はその場合、よりよい人間関係のために効果をもつ。たとえば、相談事とか、特定の問題について同僚、部下などの意見をきき、意思疎通をはかりたいときには、「一杯やろう」というのが常である。また、従業員のための慰労、特別に集団成員の努力を表したいとき、また、集団内で気まずい問題が起こったとき、士気が沈滞したような場合、一席設けようということになる。このような日本の慣習によくあらわれているように、すでに集団成員となっている人々の間でよく酒の席がもたれるのでる。これに対して、アメリカでさかんに行なわれている「カクテル・パーティ」は、同じ職場の人たちももちろん入るが、殆ど例外なく、異なる職場の人々が招かれ、また、同じ職場の人たちが全部招かれるなどということは特別の場合でなければない。招待者を中心とした特定の人たちからなるもので、客人たちは、はじめてそこで知り合う。あるいは名前を知っていてもそこではじめて話し合うといった関係が非常に多い。また、カクテル・パーティの楽しみの一つは、新しい人と知り合いになるということである。アメリカで異常なほどにカクテル・パーティが発達したのは、やはりアメリカの社会生活のあり方、社会組織に密接に関係していると思われる。(「酒と社会」 中根千枝)

泉石老人(せんせきろうじん)

泉石(せんせき)は浪速(なにわ)の人、つねに好んで能くほくす。

ついきけばきたなし庭は梅だらけ

真白(まつしろ)に真四角なり蔵(くら)の月

奢(おご)られてまたわびらるる紙子(かみこ)かな

暁に乞食(こつじき)を見て、

ねればねそあのこもひとへ霜(しも)ひとへ

性つねに酒をたしなみて物(もの)に拘(かか)はる事なし。ある時(とき)酒がいふと端書(はしがき)して、

飯蛸(いいだこ)のいひとかたらむ身のむかし

ことわりなるかな。万年先生博物多識(はくぶつたしき)にして、書法(しよほう)にも達(たつ)せられしこと、その頃知らざる者なかりしとかや。俳諧はまたその緒余(しよよ)なるのみ。(「俳諧奇人談 族俳諧奇人談」 竹内玄玄一 雲英末雄校注)

◆蒸しがんも

油で揚げずに蒸して作る。あっさりとした味わいのがんもです。とろみのついたあんが、しっかりとがんもに絡まるので、薄味に仕上げましょう。電子レンジを使えば、調理がとても簡単になります。

【材料四人分】木綿豆腐四百グラム、卵一個、芽ひじき五グラム、にんじん十グラム、煮汁(だし汁カップ四分の一、砂糖大さじ二分の一、薄口醤油小さじ一)、枝豆のむき身(ゆでたもの)二十グラム、あん(だし汁カップ三分の一、薄口醤油小さじ一、砂糖小さじ二分の一、しょうが汁小さじ一、片栗粉小さじ一)

【作り方】①芽ひじきを水につけてもどす ②にんじんは短めの細切りにする。 ③豆腐は熱湯で軽くゆでたあと、ふきんに包んで水気をよく絞る。 ④小鍋にあんの材料を合わせ、中火にかけてひと煮立ちさせる。 ⑤分量の煮汁で、芽ひじきとにんじんを箸でよく混ぜながら、汁気がなくなるまで煮る。 ⑥③の豆腐に⑤と溶き卵、枝豆をよく混ぜ合わせ、四等分してラップを敷いた耐熱容器に入れる。ラップの口は加熱中に開かないようしっかりとひねって閉じ、耐熱カップごと電子レンジに入れ、約三分間加熱する。 ⑦ラップをはずして器に盛り、④のあんをかける。(「酒席に役立つ読む肴」 酒文化研究所編)

食と酒

はじめに神は人間に「食」を教えた。人間はそれをすぐに「酒にする」ことを発明した。人間が山野の動植物を食べて生きて来たのは本能に従って自然の美味を求めたためであって、これはいわば種族保存のための神の教えである。そこへゆくと酒のようなものの味は、猿という説もあるが、人間の力で造り出されたものであって醗酵という技術によって造り出したものである。これは糖分からエタノールというアルコールを微生物の力で造り、その糖分はカビという微生物や麦芽や唾液(だえき)の酵素の力で澱粉を消化して造るのである。近頃は新しい醗酵の数も次第に増えて、有機酸醗酵、アミノ酸醗酵、核酸醗酵、ステロール醗酵、アルカロイド醗酵、抗生物質醗酵、石油醗酵などとその数も数えきれないくらいである。そしてその用途も食物のほか広く医薬や工業上にも使われるようになり、その学問は世界各国の中でも日本など進んでいるといわれるようになった。その中でも酒類は世界の民族がいずれもそれぞれ特色ある酒を持っていて、めいめいが国の誇りとしていること、これは周知の通りである。(「愛酒楽酔」 坂口謹一郎)

懐風藻

大岡(信) そうでしょうね。それでいえば、「懐風藻(かいふうそう)」あたり、紀元でいうと七五〇年ぐらいですからね。八世紀半ばですけれども、「懐風藻」は漢詩だから非常に具合がいいんですね。和歌だと全然出てこない話題がいっぱいありますね。とくに大勢集まってみんなで酒盛りして、時には遊んで、闘草なんかをやって賭をして、草花なら草花で、一番美しいのを誰が提出するかというのでいろいろ闘って、最後に負けたやつは身ぐるみはがれちゃう者が出てくるという話も書かれているわけですね。それがみんな天平時代、大伴旅人あたりと同世代ですね。旅人も「懐風藻」に出ていますから。そういう詩を見ると、酒を集団で楽しんで飲んでいる。そして精神状態としては、自分は「聖代の狂生」、気のふれた人間である、「吾は聖代の狂生ぞ」と書いているわけですね。それを書いているのが藤原の麻呂ですからね。不比等の第四子で、光明皇后の兄さん、最高の貴族です。それがそういう詩を作っている。いい詩で、洒落ている。長い詩です。そういうのを見ると、日本人がうま味に敏感だというのも、長期の文化的な蓄積からだんだんうま味を知る感覚も育ってきているという側面があると思うんですね。吾は聖代の狂生ぞ、なんてのは、デカダンスの味です。八世紀が現代と通じるところがある。(「座談会 酒と日本文化」 大岡信、網野善彦、浅見和彦、松岡心平)

関矢さんのお酒の世界

これまでみてきた関矢さんのお酒の世界には、いくつかの特徴がある。第一には、それまでの日本酒が、造り手側からの発想でのみ歩んできたことに対して、逆に飲み手側からのお酒を世に出した点である。もちろんこれまでにも、いくつかの消費者ニーズに立った動きはあった。無農薬のお米で造ったり、市価よりかなり安い価格のお酒などがその一例である。しかし、ここで見てきたように品質はもとより、価格からラベルに至るまで総合的な取り組みを開始したのは関矢さんが最初である。今日的な言葉でいえば、お酒の世界におけるパラダイムの転換である。それだけの画期的な変化が、ここから始まったと言っても過言ではないだろう。第二には、お酒も日本文化の大切な一つであると同時に、他の文化やそれを支える人々を結ぶ要(かなめ)の役割があることを、関矢さん自らが実証した。どんな文化とも、お酒は接点を持つことができる。お米や祭りなどのように直接関わっているものもあれば、小説や和歌などに間接的に登場して、文学の世界を広げてくれることもある。そして人の輪も広げる思想信条や老若男女などの違いを越えて、お酒はその橋渡しをしてくれる。もちろんあくまでも橋の役目でしかなく、お酒をただ飲んでいたら他人との交流ができるわけではない。たまにはお酒の場でけんかをして、人間関係が悪くなったという話を聞いたりするが、別にお酒に罪があるわけではない。橋のかけ方がまずかったのか、かける相手を誤ったせいである。どちらにせよ飲み手である人間の問題である。(「お酒に乾杯! 関矢健二の世界」 西村一郎)

蔵癖、場所癖、容器癖

蔵癖(くらぐせ)とは、酒蔵に何らかの特殊な癖があることをいう言葉だが、一般には、品質のよい酒を造りにくい蔵のことを意味することが多い。-

このような酒母の早湧きの原因として最も多いのは暖冬だったが、気候条件とは無関係の蔵癖として、まず「場所癖」がある。伝統的な木造あるいは土蔵造りの酒蔵はいわゆる「重ね蔵」が標準の形で、通常、酒母やもろみを仕込む「大蔵(おおぐら)」は北側に面している。通常は二階建てで、二階で酒母を造り、一階でもろみの仕込みを行なう。もろみの発酵は発熱を伴うため、別々にしてあるわけである。さらに、大蔵の北面には窓が設けてあり、冷たい季節風を取り入れて室内を低温に保てるようにしてある。ところが、蔵の建築上の条件が悪くて北風が十分に入らないとか、酒母を育成している酛(もと)桶の近くの壁に釜場の熱が伝導しているといった場合は、当然、酒母造りがうまくいかない。このような場合を「場所癖」といい、その欠陥を特定できれば改善が可能だが、桶などの容器が原因になっている場合(「容器癖」という)や、原因が不明の場合も多かったという。(「日本酒 百味百題」 小泉武夫監修)

月見酒

この頃になると決まって憧れる状景がある。風が冷んやりとしてくる頃、場所は田舎。ほどほどに、ひなびた田舎がいい。ともかく庭のある縁側にアナタはひとり座っている。月明かりだけがぼんやりとあたりを照らす。そんな状景だ。やがて庭先から「よお!」という声がして、男が酒壜をヌッと出す。酒を持ってきたのだ。彼とアナタが縁側に並んで、月を見ている。塩とキヌカツギ。それしか肴はない。やがて酒をゆっくりとくみかわす。ススキが揺れる。月がますます冴えわたる。アナタはあまりしゃべらない。男もしゃべらない。時がゆっくりと過ぎていく。女は出てこない。なぜか、そういう状景なのだ。自分でもわからない。酒を持ってくる男。これが誰だかわからない。自分で酒を用意すればいいと思うんだが、必ず"男"が持ってこなくてはいけない。そして、庭先のススキの穂の間から男が顔を出し「よお!」といわなければいけない。昔の映画の中ででも、こんな状景を見たのだろうか。この季節になるときまってその状景に憧れる。アナタは、まだ一度もイメージ通りに日本酒を飲んだことはない。(「アナタの年頃」 永倉万治)

観戦記(3)

新東海新聞の人が私の為にお酒を持ってきた。手合が終わってから、暁方のむから、夕食の時にはいらない、と私はことわっておいたのに、先方が親切すぎて、ムリヤリ持ってきて、すすめる。今のむのは、私の方はつらいのだ。なぜと言って、てんで分りもしない将棋を、一時間二時間の長考のオツキアイをする、前晩もねていないから、ずいぶんゼドリンをのんでいるのだが、ねむくて、たまらぬ。酒をのんでは、尚さら睡くてたまらぬだろう。すると新聞社の人が、私に見切りをつけて、升田八段に湯呑みを差して、疲れを忘れますよ、一パイ、とすすめる。升田八段、私を見てクスリと笑って、「酒を飲みおって、不謹慎やと、坂口さん、観戦記に書くのやろうなァ」と、てらながら湯呑みを受けとって、酒をついでもらった。そこで私もオツキアイをして、少し飲む事になった。二合ぐらい飲んだようだ。木村前名人は私のゼドリンを五粒のんだ。前名人はゼドリンとかヒロポンという覚醒剤を用いたことがないのだが、汽車の中での話に、徹夜の時は、年のせいで、夜更けになると頭がぼやけてくるとこぼしたから、私がゼドリンをすすめた。私のように連用するのはよろしくないが、棋士の方は五日に一度とか、一週一度の手合であるから、連用にならず、害もすくないであろう。(「観戦記」 坂口安吾)

なまよひ[生酔]酔ッぱらい。(3)

㉓やむことを得ず生酔をしばるなり(樽二〇)

㉔生酔も祭のあとのにぎやかし(樽二三)(樽三〇)

㉕生酔はつぶれる時に店を出し(樽二八)

㉖生酔の手や足四ツ手拾ひこみ(樽三五)

㉗生酔の水千両に直(ね)がきまり(樽四三)

㉘生酔本性たがはず釣を取り(樽四九)

㉙生酔が来ぬと名もない桜なり(樽五六)

㉚生酔にぼん/\つらを乱すなり(拾一二)

㉛生酔に一ト理屈いふ阿呆者(拾一四)

㉜云ふことを聞かぬ生酔木から落ち(拾二〇)(樽一五)

㉝生酔はぶちころされるやうに寝る(傍 初)

㉞一人逃げ二人逃げ生酔とうた(同)

注㉓乱暴すると縛り上げる。 ㉔祭酒に酔って、いつまでも御機嫌。 ㉕酔いつぶれて小間物屋。潰れると見世開きとの反語仕立ての狂句。類句-生酔の大のきまりはへどを吐き(拾一九)。大喝一声小間物屋を開業し(逸) ㉖手も足も自由にならぬ酔いどれを拾つた駕屋。 ㉗酔覚めの水の美味さヨ。 ㉘酔つては居ても、取るものは間違わずに取る。 ㉙上野清水堂の裏にある井戸端の桜に題した大目秋色(しうしき)女の-井のはたの桜あぶなし酒の酔ひ、で有名になつた秋色桜。類句-井戸端の桜でお秋名が高し(逸)。吟じざめせぬ秋色の酒の酔(同)。 ㉚生酔が来て子供の遊びが乱されたこと。ぼんぼんは子供の関西語。つらは連らなることで雁の連(つら)などと云う。 ㉛生酔に理屈をいつてもはじまらぬ。 ㉜生酔のふざけ過ぎた木登り。 ㉝辻切りにでもあつたような有様。 ㉞相手になるものが次第に逃げ去つて彼一人とろれつの廻らぬ彼の歌だけが残る。(「古川柳辞典」 根岸川柳)

私の知っていた吟醸酒

まず私が昭和三〇年代から知っていた吟醸酒というのは、酒の品評会(その多くは鑑評会という)に出品する酒であった。酒蔵が名誉をかけてつくる酒で、ひたすら品評会入賞、さらに上位入賞を目指したものであった。私は蔵の設計をやっていたが、その顔でも分けてはもらえなかった。口にすることができるのは、蔵が品評会出品の準備をしているときにうまくぶつかり、杜氏さんが「飲んでみるか」といった時、それから国税局や醸造試験所で品評会結果公開のためのきき酒会に出かけた時である。こちらも若かったから、晴れがましいところできき酒に参加する度胸もできていなかったし、きき酒可能でも心落ち着けて味をきき分けできなかったのが実情であった。飲めないものとなると飲んでみたくなる。四〇年代に入ると、吟醸酒を市販する蔵が出てきた。蔵は吟醸酒を自社の最高品質と自負していたから、当時の級別制度の特級酒より上の税制区分で商品化した。それは蔵出し価格の一五〇パーセントの税が課せられるものであった。設計を担当していた米鶴酒造(山形)と二北酒造桃川工場・当時の社名(青森)が商品化した。前者が「米鶴エフワン」一七〇〇円、後者が「桃川大吟醸」一八〇〇円である。同容量の特級酒は五〇〇円ぐらいだった。設計の注文をもらったつきあいもあって、ケースで取り寄せて飲んでいた。蔵への支払いが年末には五万円を超して懐に痛く響いた。昭和五〇年に酒造組合が各所の酒の定義を決める。これは酒類全般にいえることだが、級別で酒税額や率は決まっていたが、原材料の中身やつくり方などは野放しだった。それに対し公正取引委員会が消費者保護のため基準を作ろうとしていた。酒造業界は公取委の基準作成に先んじて「原材料と製造方法の自主基準」を決めた。臑(すね)の傷をほじられる前に体裁を整えたのかもしれない。それには吟醸に規定もあった。(「「幻の日本酒」酔いどれノート」 篠田次郎)

玄い米で醸す純米酒

ところが近年では、精米歩合80%、90%など、あえて米を削らず、玄米に近い玄(くろ)い米で醸す純米酒も続々と登場しています。こういった酒は、味の幅のある酒になることから、飲みごたえがあると人気が急上昇中です。山田錦など上質な酒米を使うようになったことと、精米や醸造の技術がレベルアップしたこと、さらには種麹の改良により、魅力に転じることができたのです。さらに良いものを求めようとする日本の技術者の意欲には、頭が下がります。(「目指せ!日本酒の達人」 山同敦子)

解悶 憂さを晴らす 盧仝

人生都(すべ)テ幾日ゾ 人生は合計幾日ぞ

一半ハ是レ離憂。 その半分は苦労の世の中。

但ダ尊中ノ物有リ ただ樽中の物が有るばかり

他ヲ従(はな)テバ万事休ス。 あれ(酒)を手ばなしたら何も彼(か)も休(しま)ひだ。(「中華飲酒詩選」 青木正児)

茄子の田楽(米ナス、八丁味噌、ゴマ)

米ナスを半分のヨコ割りにし、すわりをよくするために、へた、頭の先を切る。天ぷら油を180度くらいに熱し、ナスのシンまでやわらかくなるように5~6分揚げる。フライパンにゴマ油をしき、揚げたナスをサッと焼く。ナスにゴマ油の風味がとけ合う程度に、焼きすぎないようにする。鍋に八丁味噌2,あたりゴマ1,砂糖3,みりんと酒を同量ずつ混ぜたものを入れ、弱火にかけて水でのばしながら煮る。焦がさないようにヘラなどでかきまわしながら、10分くらい煮るのがコツ。水あめが流れるくらいのやわらかさになったら火をとめる。ナスを器に盛り、田楽味噌をかけて、色どりに木の芽、はじかみなどをそえる。味噌の香りが漂い、思わず盃がすすむ一品。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)

某月某日 モツ焼き紀行、その2-鳥七(大井町)

本日は、パソコン関係の会社「アーキテクチャー」の社長・新野氏の地元・大井町へと楽しい遠征。目指すは「鳥七」(148)、ここに決まってまんがな。知名度は低いが、ご主人・池内さんの焼きの技は天下一品である。「モツ焼きは鮮度がすべて」と、その日に入荷したモツは、その日で終わり。焼くのは当然備長炭。注文を受けてから切り、串に刺す。圧巻は焼き方である。厳密に火加減を調整しつつ、炭火を上に持ってきたり、鉄鍋に入れた炭火で炙ったりと、ありとあらゆる手法を用いて焼き上げる(私の知る限り、こういう焼き方をするのはこの店だけである)。パーツによって焼き方が違うし、焼く途中で何種類かの液体を刷毛で塗るのも秘法。「中身は秘密」と笑う池内さんだが、「素材がいいから、あまり凝らない方が旨い」。こうして新鮮な肉汁と旨みが封じ込まれたタン、カシラ、ハツ、レバーを食べると、これ以上何を望むか、という気分になる。トマトのチーズ巻きほか野菜も豊富で、それぞれオリジナルな手法で調理される。池内さんは一見、無愛想に見えるかもしれないが、それは違う。背中を見れば分かる。全神経をモツを焼くことに集中しているのだ。「絶対に手を抜きませんから、私は」。何とも清々しい店である。値段の安さは言うまでもないが、最後に女将さんの笑顔と言葉のやさしさ、すなわち居心地のよさも付言しておきたい。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)

〇一休和尚の歌

世の中はくうて はこして 寝ておきて さて其の後は 死ぬるばかりぞ(一休物語に見えたり はこするはクソひる事なり はこは糞筥(くそはこ)なりしのはこと云ふなり

又是をまるとも云ふ 丸く細長き故なるべし)げにも人の一生は食うてはこしてねて起るより外の事なし 此の事たやすくなりがたき事故 君につかふる人も有り

士農工商各其の家業を勤むるは 食ひてはこして寝て起きて 畳の上にて死ぬべきが為なり 然るに君にもつかへず 家業にもつとめず 手足を動かさず 人の実を目当にして好色大酒博奕して一生をおくらんとするものは

道路に倒れ死するか獄屋の前にて死するかなるべし(「安斎随筆」)

水戸黄門光国卿示ス二家臣ニ一条例

時頼(ときより)は其比(コロ)天下に執権にて、ケ様の無造作にして身の栄耀(エイヨウ)なき振舞(フルマイ)是(コレ)に過たる事や候べき。比類(ヒルイ)なき殊勝(シユシヨウ)の儀に候。時頼程の人にケ様のために異国にも不ルレ及バレ承リに候。土器に付キたる味噌をなめて酒を呑(ノム)やうの事は、今の世には下臈(ゲロウ)さへ不セザルレ仕事に候得ば、まして少しの所帯を持チ候者、思ひもよらず候。少し有(アル)酒を呑(ノマ)んとて早くも思ひ付キて呼(ヨバ)れしを、宣時(のぶとき)も嘸(サゾ)嬉しく可レ被レ思ワ候。惣じて物を送り候にも、振舞候にも、不図(フト)思ひ付(キ)て手軽く致シ候こそ誠の志(ココロザ)しは顕(アラワ)れ候。こと/"\く取繕(トリツクロ)ひたるは、軽薄とも見へて不二面白カラカラ一候。友達の交(マジワ)りは唯(タダ)礼儀正しく、しかもおのづから親(シタシ)みの有様(アルサマ)こそ幾度(イクタビ)もあかぬものにて、宣時が夜ともいわず直垂(ヒタタレ)を取リ求メしを、遅きにてはや推計(オシハカ)りて、其儘(ソノママ)参られよと言(イイ)おこせられし、其比(コロ)の風俗仮初(フウゾクカリソメ)にも左方の正しき事をしりぬ。亦時頼のい銚子土器自身に持出(モチイデ)られしこそ、是に過たる馳走やあるべき。扨(サテ)なへたる直垂着(ちやく)して、土器の味噌をなめし宣時が有様(アリサマ)、たぐゐなくやさしく覚へ候。人のしづまりぬるを起さざりしも、下(シモ)をいたわりしありさまに候。土の交(マジワ)りは今迚(イマトテ)もケ様に有度アリタキ)ものに候。(「家訓集」 山本真功) 北条時頼の酒

漱石の酒句

新酒売る家ありて茸の名所哉

放蕩病に臥して見舞を呉れといふ一句

酒に女御意に召さずば花に月

酒菰の泥に氷るや石蕗の花

送子規

御立ちやるか御立ちやれ新酒菊の花(「漱石全集」)

酒を温むべし

安政五年(一八五八)十二月十五日、小楠は竹崎律二郎・河瀬典次の二人をしたがえて越前藩士由利公正・榊原幸八・平瀬儀八の三人をともなって帰国の途についた。この旅行について由利公正は、「さて道中で、先生のわれにことさらに注意せられた忘れられぬことがある。宿へつくと一統をよばれて言はるるには、いづれも雪中でつかれたらう。早く食事を仕舞うてぢきに寝るから手配りせよ。おのれは酒は呑まぬと言ひつけられたゆえ、みなみな早々風呂に入り、食事したが、早々寝るべしと言ふことで床に入ると、しばらくして三岡(みつおか 公正の初姓)と呼ばる。われ前にでれば、曰く、酒を温むべし手配せよと言はれて、それから講習せられて夜半をこえた。大坂にいたるまで毎夜同様のことで随分つかれもしたが、その親切は実に厚いことであつた」(『由利公正伝』)というエピソードを記している。由利にたいする小楠の期待のほどを知りうるひとこまである。(「横井小楠」 圭室諦成)

茅台酒

中国の酒には、米・小麦・コ-リャン・豆類・トウモロコシなどを原料とする白酒と、もち米・キビなどを材料とする黄酒の二系統があるが、白酒で有名な茅台(まおたい)酒には、こんな故事来歴がある。清代の初めごろ、西鳳酒の本場の陝西省鳳翔県の塩商人が、行商の途中貴州仁懐県茅台鎮を通って、ここの景勝が気に入り足をとめたが、銘酒がない。そこで茅台鎮を流れる赤水河の水を使って西鳳酒の製法で酒をつくったところ、山西省汾陽県の<汾酒>に似た味のものができた。汾酒の原料がコーリャンであるのを思い出した彼は、今度は汾酒の製法でつくってみたところ、すばらしい味の酒ができた。やがて、この酒はしだいに評判になり、名酒の茅台酒として知られるようになったという。一九三五年一月、中国紅軍が名高い長征の途に出て、ここを通ったとき、酒のいけるものは心ゆくまで酔い、飲めないものは酒で足をこすって、急行軍の疲れをいやしたというエピソードがある。(「世界風俗ジテンⅡ」 矢島文夫外)

死の行軍

いちばん最近で忘れられないのは、名古屋でまる二日にわたるTVロケがあり、その一晩目の夜のこと。宿泊先のホテルで偶然ばったり(まさかおあつらえむきにそんなコトが起きるわけがないと思う方は、充分勘ぐって下さい)ちょいとオカ惚れした男と出会い、階上のバーでさしつさされつ痛飲してしまった。さぁもうどういうことになったのか、あとは闇夜の二日酔い。目ざめるとちゃんと自分の部屋で寝ていて、当然ながら送ってくれたはずの男の姿はない。おぼろ気にアゲタリサゲタリ(下着のことにあらず)した覚えはあって、洗面所の前にパンタロンスーツのズボンが脱ぎ捨ててある。みるとこいつが昨夜の不始末の名残りで、シミだらけの皺くちゃ。とても穿(は)けたものじゃないからあわててルームサービスを呼び、クイッククリーニングを頼んだ。モーローとしているところへTV局の人から電話がかかり、「エー、先生そろそろロケバスが出ますが、お支度の方ハよろしいでしょうか」「あの、それが」「なんです」「ズボンがないんです」「ヘッ、ズボン…}相手は一瞬絶句して、そりゃどういう意味ですと恐る恐る尋ねたが、説明のしようもない。前日の撮影の続きで下だけが変わっては、絵にもサマにもならない。やむなく上半身のみを映す急場しのぎで切りぬけたが、あっちのジューススタンド、こっちの自動販売機と二日酔いの渇きをいやす飲みものを探しながらの撮影は、ほとんど死の行軍だった。おまけに念願かなってあの男(ひと)とひとつ部屋に籠った一刻、いったい何があったのやらなかったのやら。なんだか耳たぶが痛いので触ってみると少々噛まれた跡があったけど、こういう顛末こそ、ぜひともはっきりした意識で覚えていたいものである。えらく損した気になったが、要するに普段飲めないものがたまに酔っぱらうとろくなことがないという証。以後謹んで、あれから何年たつことやら。(「男はオイ!女はハイ…」 山口洋子)

【地口】

地口は、よく知られたことわざや有名文句をなぞり、音通により洒落のめした言葉遊びの江戸語である。[ ]内は出典名。

畦(あぜ)は御酒(みき)連れ菜(な)は畑[神事行灯]←旅は道連れ世は情け

甘酒屋四銭(しせん)飲みます[駝酒落早指南]←山崎屋紫扇の三升(みます)

いいのを五合(ごんごう)酒呑には少ない[同右]←神功皇后武内宿禰

一座々々の散財が大分(だいぶん)めぐる酒(おつと)の気[同右]←吉三々々の三人が太鼓にめくる三つ巴

いつもうまいは妻と酒盛(さかもり)[行灯地口語呂合]←幾夜ねざめの須磨の関守

お酒の勘定[地口絵手本]←お釈迦の誕生

お酒の燗もちやんと[地口絵手本]←仏の顔も三度

面白機嫌の茶椀酒[同右]←落とした煙管のたたみざん(「日本の酒文化総合辞典」 荻生待也)

のめどもつきぬ【飲め共尽きぬ】

謡曲「猩々」の詞句。切地の『秋のしらべや残るらん』の下に『くめども尽きず、飲めども変らぬ』とある。

瀧水は 飲めども尽きぬ 和泉町 四方の銘酒瀧水

おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒

この日から、八月一日、二日と小康を保つが、三日ごろから再び肺炎が悪化、例のブロンコの世話になるハメとなった。息苦しさが募り、あれほどいやがっていたブロンコのあとだけ、多少呼吸が楽になった様子だと勢津子はいう。しかし、こうした苦しみの中でも意識ははっきりし、筆談で訴えることの内容も明確なら、字もしっかりしていた。医師や看護婦に見せるメモの末尾に<嗄声(しやがれごえ)>と書くなど、ユーモアも相変らず。-そして、句も。 八月五日夜-

やよ酌(く)めよ冷(ひや)も吟(ぎん)もなき通夜の酒

あすをだれが予見できるか原爆忌

八月七日、多摩川花火の夜(毎年、この日に江國は親しい編集者などを自宅に招き、賑やかな酒宴の中で花火を見物していた。快気祝いを行なう目標の日だった)-

氷ふふむ快気祝ひの夜なりしに

そして八月八日金曜午前二時、ほかに誰もいない病室で、辞世となる句を「慶弔俳句日録」用の原稿用紙の裏側に書き付けた。敗北宣言

おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒-

一九九七年八月十日、午後七時三十五分、江國滋は六十二年と十一カ月余の生涯を閉じた。(「おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒」 江國滋)

節税酒

サッポロなどの節税ビールに次いで、サントリーが節税ウイスキーを発売。複雑な酒税法を逆手に取り、原材料比率や製法を変えることで税率を下げ、低価格を実現。(「平成新語流行語小辞典」 稲垣吉彦)

463 えっ?

巡査が、酒場から千鳥足で出て来た男に、「おい君、酔ってるな、歩いて家へ帰れまい?」「歩いたりしないよ。オートバイがあるんだから」(「ユーモア辞典」 秋田實編)

わかれのおみき

身内の者がなくなった場合には、生き残った者がこれに対して食い別れの式をする葬送の出棺時のデタチの膳というのがそれで、一杯きりの飯を食ったり、一本箸で食ったり、わかれのおみきといって椀の蓋で酒を飲んだり、ふだんは決してしない食べ方で死者のまわりで食事をして、今まで同じ火で炊いた同じ鍋の飯を食った死者に対して、もはや共食者ではないことを宣言する。(「食生活の歴史」 瀬川清子)

製造石数半減

〇昔は江戸にて多く酒を造りて、下り酒はなかりし。「寛文八年(1668)戊申(つちのえさる)九月、当春御改被成(なされ)候通、町中酒屋共酒造り申石高半分之酒桶に、来る廿日より焼印被仰付(おおせつけられ)候」。「寛文九年(1669)己酉(つちのととり)正月十四日、帳はづれの酒屋来月昨日より改之者遺し、少し共所持候はゞ酒道具共に取上、其身曲事(くせごと)可申付(もうしつくべく)候。勿論請酒も帳はづれの者共、向後(きようこう)商売可為無用云々」。「天和元年(1681)辛酉(かのととり)十一月、此度御焼印申請候桶数に造り込可申(もうしべく)候。石高書上可申候。御定之外一切酒為造申間敷候」(かゝりしかども、後には家資乏きのみにもあらずして、増酒をやむる者多かりしは、売れざりしか、利すくなかりしか)。(「嬉遊笑覧」 喜多村筠庭 長谷川外校訂))

疲労が極度に達しているとき

仕事で遅くなり帰宅し、疲労が極度に達しているときは、とにかく早く寝ること。食事はできるだけ軽くして、酒もまったく飲まないほうがよい。胃腸や肝臓などに負担をかけないことを考えるべきだ。それ以上身体を酷使しないようにする。身体を軽く保つことを忘れてはならない。疲れたときや疲れてはいけないときは、酒を飲まないことである。(「酒を味わう 酒を愉しむ」 山崎武也)

小玉

私は<小料理屋>というジャンルに一番ぴったり合う食文化圏は関西だと感じる。出汁がよく出ているおばんざいや、おいしい絹豆腐を主としたつまみなど、考えるだけでも新幹線に飛び乗りたくなる。関西の飲食文化を語るとき、どうしても京都と大阪の対立構造が話題の中心となり、神戸はおき去りにされがちだが、魚も地酒も旨い兵庫県だけに見逃せないと思う。とはいえ、神戸はまだ「小料理」と名乗る店には入ったことがない。その代わり、愛媛県今治市で、神戸出身の女将さんが営む小料理屋「小玉」に行った。そこはまさに関西風の上品なおばんざいを中心に味わえる店だった。いまだに忘れられないのが「小玉」で食べた鯛かぶとの煮付けである。瀬戸内海のごく新鮮な鯛の頭を必要最小限の味付けで出されたのだが、一口食べたら、後は夢中で貪るばかりだった。一片も残したくない貪欲さに駆られ、黙々と箸でつつき、骨をしゃぶり、たまに感動のあまり唸(うな)っていたようである。案内してくれた地元の呑み友が隣に座っていることもすっかり忘れ、猛烈に集中して食べていた。店を出てから呑み友が「あの鯛が来てから、一言も喋らなかったよ。二、三十分も喋らなかったんじゃないか」と繰り返していたから、相当に呆(あき)れていたらしい。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

此君盃(このきみかさかずき)の記

道中双六のふり出しなる橋の辺(ほとり)にすめる月知とかやいへる人、四方赤良が書おける七賢図式を見て、ひとつの盃をおくれり。盃中に竹をゑがく。よりて名づけて此君といふ。それ盃はさま/"\ありて、羽觴(うしやう)、玉爵(ぎよくしやく)、あうむ盃、きんくし(金屈巵)など、見ぬもろこしの京物語にて、其かたちをだにわいだめず。我日のもとのいにしへは、「氵于」尊杯飲(うそんはいいん)の風すなほにして、かはらけのみもちひたり。されば、三ッ組のみつ指にて、左様しかればの挨拶も、候べく候のべく盃となり、引に引かれぬ引盃は、さいつおさへつあいの手もとに、入りくる/\大盃、百薬のてうどうけて、椰子の毒けしをたのみ、しつぽく台の一ッの隅をあげて、こつぷを三ッのすみにめぐらす。何某院の黒木の詠は、大原盃の製をのこし、難波江のうかむ瀬も、浅草川の淵と変ず。たとひ時酒うつりうまごとさり、たのしみかなしみゆきかふとも、天さへ酔へるはなの朝、あたまもふらつく月の夕、雨のふる日も月の夜も、日々酔て泥のごとく、一年三百六十日、一日も此君なかるべけんや。

此君は いずくよりぞと とふたれば わらつてこたへず 心かんなべ

君ならで たれかはくれん くれ竹の 色をも香をも さか月ぞしる(「四方の粕留」 大田南畝)

福光屋

石川県の「福光屋」は創業一六二五年(寛永二年)の造り酒屋である。伝統的な製造工程を踏み、手間をかけて嗜好品としての清酒作りをかたくなに踏襲してきた。しかし、食生活の多様化や食文化の成熟化によって消費者のお酒に対するし嗜好が変わりはじめたことで、ここ一〇年来、清酒の市場規模は横ばいから減少傾向にあり、老舗の酒造会社としてあぐらをかいているだけでは、今後も生き延びて行ける状況ではなくなってきている。このような背景のもとに、「福光屋」は経営の転換を図っている。ポイントはターゲットセグメンテーションによる商品開発とそれに伴う製造工程の見直しである。従来の熟練した杜氏や蔵人の技術に裏づけされた嗜好品としての清酒と、マスマーケットを対象にした低価格量販品を両輪として商品戦略を展開している。ここで注目されるのは、杜氏、蔵人を社内で育成しているということである。従来、地元農家の農閑期に季節労働契約として杜氏、蔵人を採用していたが徐々に社内人材への伝統技術の移転をはじめ、高コスト体質の改善を図っている。"社員蔵人"の誕生である。現在では、醸造部門の五〇人のうち半数以上が社内蔵人となっており伝統技術の社内蓄積が着々と進み、高品質低価格商品の実現にいたっている。つまり、熟練した「杜氏」「蔵人」から市場変化に合わせた商品作りのために社員が伝統技術を引き継ぎ、知識として時代への新たな対応を実践しているのである。(「老舗企業の研究」 横澤利昌編著) 平成12年の出版です。

二〇、食べて毒なもの

もし飲食して後、何物の毒、心煩4・満悶するかを知記せざれば、急ぎて苦参(くしん)5の汁を煎じて飲み、吐出せしむ。あるいは犀角(さいかく)の汁を煮てこれを飲み、あるいは苦酒6・好酒7もて煮て飲むも、みな良し-

菱角11を食ふこと過多にして、腹脹(は)れ、満悶なるときは、温かき酒に薑(はじかみ)を和し、これを飲むべし。すなはち消ゆ。-

馬肉を食ひて毒に中るは、杏仁16を嚼せば(かめば)すなはち消ゆ。あるいは蘆根17の汁及び好酒もみな可なり。

④心煩=心が煩わされる。 ⑤苦参=草の名、くらら ⑥苦酒=酢 ⑦好酒=美酒 ⑪菱角=ひしの実 ⑯杏仁=あんずの核の中の肉(薬用にする)。 ⑰蘆根=あしの根(薬用にする)。(「食経」 中村璋八、佐藤達全訳注)

肥後の赤酒

熊本に今もわずかに残る「肥後の赤酒」も有名な灰持酒(あくもちざけ)で、正月とか冠婚葬祭に用いられてきた.原料は糯米(もちごめ)、粳米(うるちまい)、麹、大麦、麦芽、木灰であり、普通の清酒と同様に酒母(しゆぼ)をつくり、添(そえ)、仲(なか)、留(とめ)と3回に分けて仕込みを行う.汲水歩合は60%前後とかなり濃厚仕込みである.約2週間醗酵の後に搾り、沪過を行うが麦芽は最後の留仕込みの時に加え、木灰は酒を搾る直前に加える.淡黄赤色で甘味が強く、粘稠な酒で、アルコール分10~18度、アルカリ性を呈する濃厚甘味酒である.今も熊本地方にわずかに残されているのは嬉しいことである.なお、この酒のように、東洋の酒文化の一大特徴である麹と、西洋のそれである麦芽との双方が、期せずして一つの容器の中で醸(かも)されるのはたいへんに珍しい例であろう-.

イトマと聖者バミバ

それからイトマは米から酒をつくったが、それは神の飲物である甘露(アムリタ)のようで、百のうま味があった。イトマは聖者(バミバ)が服用している丸薬をこの酒に浸して捧げた。聖者が一つの丸薬を口に入れてみると、それは百のうま味を生じていた。聖者はすべての丸薬を食べ、酔ったようになった。それからイトマは、着飾って装飾品を身につけ、米の酒を手にとって聖者のもとへ行くと、聖者はイトマに恋してしまった。しばらくして聖者が米の酒の酔いから醒めると、彼がしらふだった時に予感した行為をしてしまったことに後悔したが、しかしそれはもう起こってしまったのだった。聖者は考えた。「わたしはまだわたしの見識と本質を失っていない。わたしは誓約と大乗の本義を理解する輩(ともがら)として、衆生を除外するような矛盾した因縁に就くべきではないのだ。小乗の教えと自戒は、ただ成仏の因としてのみ正しかった。仏となるために真に受け入れるべきことは、まさに第三灌頂(楽と空の統一をもたらす無上瑜伽(むじようゆが)タントラにおける四灌頂の第三、すなわち般若智灌頂。般若[智恵]として受け入れる乙女との性交を通じて菩提心を上昇せしめ、それを菩提そのものとしての心、つまり悟りの智恵へと変容する行法)だったのだ。-

それから偉大なる聖者は自らの髪を編んでつくった二本のロープをイトマに与えたが、それはそれぞれの長さが九尋あり、太さがナスの茎ほどのものであった。聖者は言った。「おお、法統を継ぐ娘よ、自信を持ちなさい。堅固な信をもって婆羅門イェンラクタリンのもとへ行き、彼に教えを求めなさい。」(「ユトク伝」 中川和也訳)

居酒屋の披露宴

いろいろ溜(たま)っている『本の雑誌』の打ちあわせのために目黒考二と新宿の「梟門(きようもん)」へ。オリオンビール以外の生ビールをのむのは久しぶりだ。冷や奴、太刀魚の西京漬、特製コロッケ、イカソーメンなどを脈絡なしに注文。しばらく南の島の直射日光の下で暮らしていた体にクーラーのきいた新宿の薄暗い地下酒場は、かなりの異次元空間であった。その日は団体予約が入っていてどうやらそれは結婚式の二次会らしい。そうかうるさくなるんだろうなあ、とやや気持ちをヒルませつつ、生ビールをさらにあおった。団体の予約が入っているので店の中の八わりがまだあいたままだ。だから新宿のその場所のその時間にしてはおそろしく静かな状況だった。嵐の前の静けさというようなものだろうか。団体が入ってくる前の小一時間で生ビールを飲み、そのあと別のところへウイスキーでものみに行こうか…と二人で話していたのだが、いったん落ちついてしまった腰を持ちあげるのは、けっこう決断力がいる。間もなくその予約団体の人が店に入ってきた。なんとなく予想していたトレンド派手度八七%態度音声うるさ度七九%軽薄度九二%程度の若い男女サラーリーマンの群、というのとはちょっと違って、老若男女地味派手平均混合の割合静かめの一団であった。「文学座の人たちです」店のマスター今井ちゃんが教えてくれた。「ああ、なるほど…」ぼくと目黒はなんとなく頷いた。しかしなにが「なるほど」なのか、当人たちもわからない。間もなく判明しておどろいたのはそれが結婚式の二次会ではなく、どうやら結婚披露宴そのものであるらしい、ということだった。新宿の地下居酒屋での会費制の結婚披露宴…。親がかりの金銀キラキラ七色イルミネーションギラギラバカ派手の低能リッチ狂乱結婚式が氾濫している中で、このいかにも質素な披露宴はやがて静かに生まじめにはじまった。-

ゆまり彼らのそばで我々は我々のこみいった話を続けていられる程度の、それはきわめて落ちついた大人の宴であったのだ。-

-その日の文学座の結婚式は我々のまだのみ続けている間におひらきとなった。早めに解散、その場で二次会という段どりのようであった。帰りぎわ、その座を代表するようにして文学座の加藤武氏が「お騒がせを…」と挨拶していった。最後まできっちり大人の技を見せてもらい、ぼくと目黒は「これもあれも学ばねばいけない」とまた深く頷きあったのである。(「おろかな日々」 椎名誠)

正宗の一合壜

先ず甲州に入り、次いで信州に廻ったところ運わるく小諸町で病気に罹つた。そして其処の或るお医者の二階に二ヶ月ほども厄介になつてゐた。出立早々病気に罹つた事が、いかにも出鼻を挫かれた気持ちで、折角企てた永旅もまたイヤになつて東京へ引返して来、当時月島の端に長屋住居をしてゐた佐藤緑葉君の家に身を寄せた。初冬の寒い頃であつた。或日彼の細君から「若山さん、二円あるとお羽織が出来ますがねエ」と言つて嘆かれた事を不図(ふと)今思ひ出した。その前後であつたのだらう、北原白秋君の古羽織を借りたが借り流しにしたかの事も続いて思ひ出されて来た。それから再び『創作』の編輯をやることになり、飯田河岸の、砲兵工廠の真向ひに当る三階建の古印刷所の三階の一室を間借して住む事になつた。あのどろ/\に濁つた古濠の上に傾斜した古家屋の三階のこととて、二三人も集まつて坐りつ立ちつすればゆらつくといふ危険千万なものであつたが-実際小生が其処を立退くと直ぐその家は壊されてしまつた-その時はさうした変なところが妙に自分の気持ちに合つてゐたのだ。その前後が最も小生の酒に淫(いん)してゐた頃で、金十銭あれば十銭、五銭あれば五銭を酒に代へ飲んでゐた。イヤ、それだけでなく帽子が酒になり、帯までもそれに変つた。さうしてその頃小生の詠んでゐた歌は次の様なものである。

正宗の一合壜のかはゆさは珠にかも似む飲まで居るべし

わが部屋にわれの居ること木の枝に魚の棲むよりうらさびしけれ-

あゝした落ちつかぬ朝夕を送つてゐながら斯ういふ小綺麗な歌ばかりを詠んでゐたといふことが今から見るといかにも滑稽の感を誘ふのである。(「貧乏首尾無し」 若山牧水)

八海山

酒の名前の「八海山」というのも、浩一さんが酒造りを始めてからつけた名前というこんだ。蔵のすぐ近くに八海山があるから、そういう名前にしたんだわ。八海山は昔から修験道(しゆげんどう)の山でもあるし、有名な山だすけ、酒の名前としてはうってつけだいね。南雲家は代々の地主で、浩一さんの息子で八海山の酒蔵を引き継いだ和雄(かずお)さんから聞いた話では、浩一さんは人望があった人だそうだ。新潟県の県会議員をしていたこともあったぐらいで、政治が好きだったようだが、酒蔵を始めた頃には、県会議員もやめて酒造りに一生懸命になっていたというこんだ。酒蔵の他にも、地元で小さな水力発電所の事業をしたり、農業会の会長をしたりして、なかなか力のある人だったんだわ。その浩一さんが昭和二十八年に亡くなって、その後、奥さんの、カウさんという方がしばらく社長をなさっていたが、昭和三十五年に和雄さんが社長に就任し、その和雄さんも平成十二年に社長を退(しりぞ)いて会長となって、和雄さんの息子の二郎さんが社長になったというのが、これまでのいきさつだわ。残念なことに、和雄さんは平成十二年に亡くなられてしもうたがの。おらがこの蔵に来たのは昭和三十四年だから、ちょうど和雄さんが社長になった頃ということになるわいね。今は三万石(ごく)の酒を造るようになったが、その頃はほんとに小さな蔵で、造り石数(こくすう)も五〇〇石(こく)か六〇〇石ぐらいのもんだったわ。(「杜氏千年の知恵」 高浜春男)

「酔郷記」仮に終2

我(われ)幾本の酒に乱れて心たしかならず、そゞろに筆を取つて書出(かきだ)せし酔郷記(すゐきやうき)。さめての後(のち)に是(これ)を見るに恥かしや篇中の人物他所(よそ)にあらず、机に向ひて我しらず管(くだ)を巻(まき)し昨日(きのふ)の我なり。此(これ)に一念むか/\として懺悔(ざんげ)起るを如何(いかん)ともせん方(かた)なく、讀賣新聞(よみうりしんぶん)睨みつめて太き息つくばかり。流石(さすが)にあさましき物語りの後(あと)書(かき)つゞけん勢(いきおひ)は、日頃痩我慢(やせがまん)の強きに頼(たのみ)ながら我慢し難し、何として第三人第四人第百人まで記し得んやと、当惑の頭脳(あたま)の中麻(あさ)の如く縺(もつ)れて掻(か)き捌(さば)きたきやうなりしが、此処(こゝ)の苦しさ忘れたく又飲むや数陶(すうたう)の酒、酔(よう)て前後なく苦楽をしらず眠り臥(ふ)して、三更(さんかう)忽ち眼さむれば飲(のみ)たき水。起出(おきいで)て一椀(いちわん)の冷水(れいすゐ)を尽すに歯の根痛く覚えて腹具合(ぐあひ)あしく、夜着(よぎ)引被(ひつかぶれ)ど其(その)後(のち)眠り難く、四辺(あたり)を見るに小机(こづくゑ)ゆがみて書巻狼藉(らうぜき)を極(きは)め、灰吹(はひふき)の倒れかゝりたるは何時(いつ)の間にか脱捨(ぬぎすて)し袴と共に片隅にあるなど、見るさへ物うし。あまりの取散(とりちら)しに少し愛想(あいそ)つきてあらましをかたづけ、又寝るに寝られゝばこそ。(「酔郷記」 幸田露伴) 「酔郷記」を擱筆するに際しての文のはじめです。 「酔郷記」仮に終

凝りに凝った焼き豚

しかし、私が凝っているのは日本流の焼き豚です。これが、凝れば凝るほどのめり込んでいって、もうこのところどっぷりと焼き豚に染まってしまって、トンと足を洗えないほどです。凝りに凝ったそのつくり方ですが、フライパンに油を引いて、粗くつぶしたしょうがとにんにく各五片、五センチほどの長さに切った長ねぎ五本を入れて、キツネ色になるまで炒(いた)めます。次ににんにくなどはフライパンに残したまま、太い棒状に切った脂肪(あぶら)実の多いロース肉(だいたい長さ一七センチ、直径六センチぐらい)を一本ジャーッと放り込み、肉の各面に火を入れて表面を白く固めます。肉の全面が白くなったらば、あとは弱火でじっくりとフライパンの上で各面に火を加えながら、全体がキツネ色になるまで焼き上げます。次に肉やねぎを鍋(なべ)に移し、醤油(しようゆ)五合、日本酒二合を入れ、コトコトと弱火で一時間ぐらい煮込んで、出来上がりです。焼き豚の端の方を庖丁で薄くそぐように切り取って口に入れてみます。飴(あめ)色になった脂肪身がブヨブヨとしながら、口の中でチュルチュルと溶け出して、奥の深いコクが味わえます。(「ぶっかけ飯の快感」 小泉武夫)

思いをはらすために 羅隠 前野直彬訳

得意のときは大声でうたい 失意のときはやめて

憂愁も悔恨も いくらあろうと知らぬ顔

今朝酒があれば今朝のうちに酔おう

明日(あした)愁(うれ)いがおこれば明日愁いたらいいのさ(「酒の詩集」 富士正晴編著)

相手の左側

悪酔いの原因は、アルコールが体内で代謝(たいしや)してできるアセトアルデヒド。この濃度が、〇・五ミリグラム以上になれば、悪酔い状態になる。これを防ぐには、肝臓の処理能力を高め、アセトアルデヒドをさらに分解。できるだけ、アセトアルデヒドの血中濃度を高めないことが大切なのである。一方、カウンターで相手の左側に座れば、会話するためには、体を右にひねることになる。すると、肝臓につながる部分の脊髄(せきずい)が刺激され、肝臓の処理能力が活発になる。つまり、その状態なら、アセトアルデヒドの濃度があがらず、悪酔いもしないというわけである。(「酒場で盛りあがる 酒のこだわり話」 博学こだわり倶楽部編)

ドリンク・デスマッチ

絵を描いた中城健は、梶原とは『キックの鬼』以来の付き合いで、この他に『紅の挑戦者(チヤレンジヤー)』『四角いジャングル』などのコンビ作品がある。梶原にもひけをとらない巨漢で、酒も強い。生前の梶原と最も深く交流し、また対等の立場で話ができた希有(けう)な漫画家だった。-

『週刊サンケイ』の編集者を交えた酒席。何かで怒った梶原が、その編集者に本気でヘッドロックをかけた。編集者は涙を流して許しを乞うているのに、梶原はやめない。仲裁に入った中城は言った。「もうやめろよ。俺がオトシマエつけてやるから」オトシマエとは、酒のデスマッチだった。まず、銀座で朝まで飲む。次に赤坂に移動し、すでに閉店しているクラブを強引に開けさせ、専属のバンドも呼ばせた。時刻が正午を回っても、まだ飲んでいた。初めのうちは下世話だった話題が、酔うほどに真面目(まじめ)なものになっていった。中城は、梶原が真剣な表情でこう叫んでいたのを記憶している。「いつか俺は、人間の"死"を書きたいんだ」ドリンク・デスマッチは結局、午後三時まで続いた。先に酔い潰(つぶ)れた中城は梶原の膝枕(ひざまくら)で眠り、背負われて店を出たという。(「梶原一騎伝」 斎藤貴男)

居酒屋は社会をうつす鏡

格差拡大が進行していた一九九〇年代後半から、日本の居酒屋に異変が始まった。高級とはいかないが客単価が五〇〇〇円を超えるような居酒屋へ客が来なくなり、どんどん閉店していった。これに代わって、かつては労働者や年金生活者、貧乏学生などが集まっていた格安の居酒屋に、背広を着たサラリーマンや、通勤着を着たワーキングウーマンが集まるようになった。そして、労働者の姿は消えていった。格差拡大とともに、居酒屋の風景が変わった。サラリーマンやワーキングウーマンなど中間階級の人々は、小料理屋やレストランを敬遠して大衆酒場へ向かい、労働者階級は姿を消す。居酒屋は社会をうつす鏡であり、社会の変化を敏感に反映するのだ、と。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

酒袋

輝く太陽の下、馬と芝の匂いをたっぷり嗅ぎながら、この酒袋からワインを飲む自分の姿を想像して、思わずにんまりした。特にその年は、あのハイセイコーがダービーに出走するというので、張り切っていたのだ。とりあえず水を詰めて、試してみることにした。胃袋でいうと、ちょうど食道につながる部分に、黒いプラスチックのネジ式の蓋がついている。ここから酒を入れる。その蓋の上部にさらにもうひとつ、やはりネジ式のキャップがついていて、これを外すと小さな穴があいている。ここが酒の出口で、つまり蓋が二重構造になっているわけだ。水を入れてみて驚いた。ぺしゃんこの時には想像もつかないほど、大量に入るのだ。それもそのはず、一リットル半といえば、普通のワインの二本分に当たるのだから。ずしりと重味が、肩にくいこんでくる。あの『日はまた昇る』によれば、この重い酒袋を腕いっぱいに伸ばして高くかかげ、革袋を手でぎゅっと締めるとある。すると、ワインは勢いよく大きな弾道を描いて口に入り、なだらかに、規則正しく飲み続けられるという。ところが、読むとやるのとでは大違い。まったく弾道が定まらない。中身の量や袋の締め具合で、まちまちの弧を描く。顔じゅうどころか、たちまち上半身が水びたしになってしまった。訓練あるのみ。そう決心して、ダービー当日に照準を合わせ、練習を重ねた。少し馴れてきたところで、水をワインに切りかえた。小説の中でも地元の樽詰めの安ワインを入れていたことだし、ぼくもスペインだけにはこだわって、コロナスというそれほど高くない瓶詰めの赤ワインを選んだ。そして、最初のシュート!第一撃は鼻に命中し、見事に失敗、どうしても、あのバスク人たちのようにはうまくいかない。ついにぼくは、競馬場へ持っていくのを断念せざるをえなかった。しかし、ボクから見事なコントロールで口に入った時のワインは、のどが快く刺激されて実にうまい。こぼすのが嫌さに、じかに口につけて飲んだのでは、そのうまさは得られないし、第一それでは飲む姿が情無い。(「今夜は何を飲もうか」 オキ・シロー)

王手飛車

たかがヘボ将棋でも、大阪と東京ではちょっとちがい、人間の味もちがって、そこが気に入っているんですけど、ある時、自称四段というオッチャンと、三番勝負をしましてね、一番五百円、を二連勝し、最後のということで、もう一番は千円、勝てば二千円、負ければチャラということでね。でも運よくボクが三連勝しまして、オッチャン、ポンと二千円くれまして、「お兄さんは、強いな。ほんまは何段?」と聞かれましたから、正直にね「連盟の二段です」と答え、免状のカードを見せたら「やはり連盟の二段はほんまもんやね」まあ、そんな風におだてられてね。ボクもそのオッチャン気に入り、串でもいきませんかと、そのオッチャンのなじみの店に入りましたね。串を食べ、ビールをやり、そして将棋論に花が咲き、いい気持になったころ、そのオッチャンが急に帰るというのでね。そこのお勘定はもちろんボクがオゴリということで、もう少し残りますというボクを置いて帰っていったんですね。それから三十~四十分、一人で飲んで、帰りのお勘定がけっこう高いんですね。串とビールですからせいぜい四千~五千円と思っていましたからね。そしたら、そこの店のおやじさんが、「焼酎のボトルも一本入っていますから」といわれ、あっ!と思いましたね。トイレに行った時、そのオッチャン、ボトル入れたんでしょうね。でもね、気分いいんですよ。やられた方がスカッとしてね。日本将棋連盟の二段は、町道場の四段より強かったかも知れませんが、最後の最後に逆転の王手飛車をやられたようでね。それでも、そのオッチャンにまた逢いたくてね。その後一度だけ、ジャンジャン横丁の道場も、その店にも行ったんですが、逢えませんでしたね。串を食べながら、お店のおとうさんに、四段のこと聞きましたら、あれから一度、店に来て、焼酎空けてそれからは顔も見せないけど、風の噂だと、病気で入院しているとか言っていましたけどね。どこかの病院でね、ヘボつかまえては例のような王手飛車をきっとかましているんでしょうね。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)

忘年会と文相の死

歴代文相中には逸話を残した人々も少なくないが、かの民政党の大幹部で文相在任中死去した梅田氏の如きは、トラ伝中の白眉であろう。彼氏は文相の仕事など副大臣たる政務次官の福井氏に一任して、自分は専ら党の機密を掌理していた。従って彼の前の幹事長たる大橋三太氏とも、親交あり、悪交でもあった。略々年配も同じく六十二才の暮にこの二人は忘年会をやった。所は大川端のシャレた一料亭で、往年大橋氏が、この家の大広間で乱酔のあげく、列座の芸妓に田植踊りをやらせると言い出して、女将がいくら留めてもきかばこそ。遂に十数丁の鍬をとりよせて、自身音頭をとり先範を示して、新しい青畳を片っぱしから、ザクリザクリと掘り返し、そこに苗の代りに紙幣を挟んで、後で芸妓共に全部くれたという程の大気果敢な男共であった。こういう人が二人揃って、オレ、オ前、でやる程に夜中もとくにすぎ、やがて二日目と相成って酒量六升を超えるに至っては、老令も何のその、昔の通りの腕白となった。窓の外には白雪霏々と降りしきっているのに、この六十余才の老人共は、一切の衣料をかなぐりすてて、裸踊りの演出となったという。いくらアルコールの燃焼があり、室もキチンとしまっているとは申せ、素裸の老人踊りの酔払が、すっかり参って横臥した頃は、梅田氏には十分に風の神が忍び込んでいた。其の後、風の神は仲間の肺炎菌を誘い入れた為、病む事三週間、翌年の一月二十一日には不帰の客となり、この世に暇を告げ、やがて二十三日の牡丹雪降りしきって、十メートル先もわからぬ大雪のさ中に葬式をやることになった。歴代文相中の尤もなるトラで御座ったのである。(「随筆文京の今昔物語」 出羽王堂)

天井のバラ

酒を飲むとつい大言壮語したり、人の悪口を言ってしまうものである。こればかりは止めたいが、人の悪口が一番おいしいツマミだなどとけしかける人もいるし、また実際そういうこともあるので、凡愚にはなかなかそれを慎むことができない。昔、ローマの宴会場の天井には、美しいバラの花が無数に描かれていたという。そのわけは「スプ・ウィノー・スプ・ロサー」(ブドー酒を飲んで喋ったことはバラの下のこと-つまり秘密にしておこう)ということだった。バラがなぜ「秘密」という意味になったかというと、キューピットがヴィーナスと恋をした現場を見つけたハルポクラテスにキューピットはバラの花を与えて、そのことは内密に、と口を封じた故事に由来する。たとえ天井にバラの絵が描かれた所で飲まなくても、酒の上の会話は、お互いに内密にして世の平和を図るのが酒飲みの仁義というもの。(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)

酔ってはいなかったワ

梶山(季之)が死んでから、私は銀座へ足が向かなくなった。その前から、三月四月五月と、一度も銀座へ出なかった。予感こそなかったが、今考えるといくらかは、練習もどきであったような気がするだが、今日は久しぶりに銀座に出た。-

そのはなしが一段落したあと、こんどは「魔里」のマダムが、私のとなりの席へきていった。「あれはね四月末のことよ。だから今思うと、ほんの亡くなる半月ほど前のことよ。突然、梶原がいい出したのよ。俺が死んだらわかっているだろうなって。それでね、なんのことって訊いてみたら、いったのよ。俺が死んだら田辺茂一には一滴も酒を飲ませないで、経帷子(きょうかたびら)をつけさして、ひと晩中、俺の寝棺の横に座らせて居くんだ、わかったか…必ずだぞ…。むろん、その代わり、茂一さんが死んだら、俺がその役をするんだ。わかったか、わかったネ、と念を押したのよ。そのときは酔ってはいなかったワ…」そういいながら、気丈な彼女の言葉が、少しずつ曇っていた。「でもそんなこと、私が申し上げる立場でもないしさ」「どうして、あのとき、あんなこと、急にいい出したんでしょう…」彼女の声が、次第にオロオロ声になっている。「もういい。もうよそう。つまらないはなしだ」と私は言った。故人の期待に背き、私はあることで虫の居所をわるくし、通夜の日も、葬式の日も、私はでかけなかったのである。しかし、そういう行為も私には自信があった。梶山だけが知っている。そういう自信が、私にはあった。すべては、二人だけの世界なのだ。(「茂一ひとり歩き」 田辺茂一)

食べる話に飲む話

これが菊正本舗から、二月二十二日は弊店の樽日につき、というような招待状だったとしたら、奥床しいのを飛び越して殺生な話になるが、酒の方で行くと、同じ「「あまカラ」の第六号には、飯島幡司氏が結解について書いている結解は「ケッケ」と読んで、奈良の東大寺で出すもの凄い御馳走のことだという説明は、どうでもいいとしても、その結解の見本に出ている献立表は一読の価値があるので、部分的に引用する。 (前略)飯櫃 素麺 御酒 御坪 吸物 煎餅麩針生姜 御酒 御重 御肴 薩摩芋揚物 御酒 (中略) 御酒 三ツ目椀 吸物 椎茸 御酒 棒の物にて 御重 御肴酢蓮根 煎餅麩と針生姜が入っているお汁なんてのもうまそうだが、この御酒、御酒、御酒と連続して出て来る所に何とも言えない風情がある。「結構な御酒で」「いや、もう、この頃の白鷹はとんと飲めたものではございませぬ」「何を馬鹿なことを。とてものことに、御酒をもっと所望でござる」というふうな雅びた調子の会話が耳に聞こえて来るようではないか。もっとも、この趣旨に徹すれば、財布の具合と睨み合せて、我々の並の結解料理の献立が出来ないこともない。 御皿 干鱈 御麦酒 御皿 小型豚腸詰 御麦酒 御丼 吸物 豚挽肉煎餅巻葱 御酒 御皿 豚挽肉煎餅巻揚 御酒 御皿 小鳥焼 大根卸 御酒 同 同 同 同 (中略) 御酒 御酒 御酒 御酒 一見して解る通り、これは我々が東京に出て来て、若干の金を握り、先ずビヤホールに飛び込んだ所を示す。干し鱈は南京豆と書いた方が妥当かも知れないが、この妙な代物は筆者がよく行くビヤホールで必ず出されるものなので、記念のために干鱈と書いて置く。それはともかくとして、生ビールがうまいので時々行くのである。しかしそんなものではもの足りないから、ウィンナ・ソセージを注文して(これも干鱈と同じで大してうまくはない)、ついでにビールのお代りを頼む。そしていい加減に切り上げて、外に出ると、まだ晩飯を食ってないので何となく空腹を覚えて、最寄りの支腹に力が入らない。那料理屋に入って注文したのが、吸物、豚挽肉煎餅巻葱、別名ワンタン、それから酒。ワンタンを食い終わってもまだ何となく腹加減が心許ないので頼んだのが、豚挽肉煎餅巻揚、俗に言うシューマイで、ついでに酒ももっと持って来させる。しかし支那料理屋などという所にねばっていても仕方がないから、ここを出て、しばらく歩いていると目についたのが焼鳥屋。ワンタン、シューマイではどこか支那っぽくて、腹に力が入らない。それで、その焼鳥屋に入ったことは、御酒 小鳥焼 大根卸 御酒 によって明かである。次行に「同」の字が四つばかり並んでいるのは、一皿では足りなくて、あるいは、その日の鶫が殊の他うまかったので、追加を注文した意味である。これには御酒の追加が伴う。その次に、中略と書いてあるのは、これは注釈する必要がある。要するに、焼鳥屋でお代わりを頼んだまでははっきりしているが、それが重なるうちに、あとはどうしたかよく解らなくなったということなのである。そういうふうになるまでそこにいたのだから、かなり長時間その店を出ようとしなかったと僅かに推定されるので、そのあと直ぐに家に帰ったとも思えない。恐らく、また何軒か廻ったに違いないとすれば、御酒御酒御酒、だけは確かである。その揚句に、電車を乗り越さなかったとしたらさいわいであると、我ながらこの献立表を見て思わざるを得ない。(「続酒肴酒」 吉田健一)

<ある調査結果>

新聞が、百人の男性からアンケートをとった。「真夜中にベッドから抜け出す理由は?」というといだった。それによると-。

二パーセントは、トイレに用を足すために起きる。一〇パーセントは、急に酒が飲みたくなって、冷蔵庫をのぞきにベッドを抜け出す。残りの八八パーセントは、我が家へ帰るために、彼女の温かいベットから抜け出す-という解答だった。(「酒飲みを励ます本」 志賀貢) ジョークです。

孟宗汁

富士酒造 加藤有慶社長のお薦め 庄内に伝わる郷土料理です。是非試してみてください。 ●材料(五人分) 孟宗(たけのこ) 1つ/厚揚げ 1枚/椎茸 4枚/だし汁 6カップ/味噌 適量/板粕 適量(1/2枚程度) ●作り方 ①厚揚げは短冊に、椎茸は4つに切っておく。 ②孟宗は適当な大きさに切り、だし汁で煮る。 ③孟宗が柔らかくなったら、厚揚げと椎茸も入れる。 ④味噌と板粕を溶かし入れ、じっくりと煮込む。 ◆好みで踏み粕を使ってもよいでしょう。(「酒粕の凄い特効」 滝澤行雄)

ワサビの粕漬け

どうやら、私はこれまで安物しか食べていなかったようなのだ。それをきっかけに、ちょっとワサビ漬けについて調べてみた。ワサビ漬けは江戸中期に静岡で誕生したという。なんでも、とあるワサビ屋の初代が、捨てられていたワサビの茎をなんとか利用できないかといろいろ試行錯誤をした結果、塩漬けにして、さらにそれを酒粕に漬け込むことによって辛味や風味が長持ちすることを発見したのだそうだ。なんと酒粕とワサビの取り合わせは、江戸時代からのもので、しかも大変な熱意と苦労の後に、「これしかない」とみちびきだされたものであったのだ。こう聞くと、なんだかとたんにありがたいものに思えてきて、それ以降、すっかりワサビ漬けのファンになってしまった。さらに、いろいろと料理に使えることもわかった。板わさのおともに、上等なやつならなかなかオツなもの。また、オイル&ビネガーに混ぜてドレッシングにするのもいい。いち押しは、バターとブレンドして、ステーキなど牛肉に合わせるというもの。これは特に美味い。(「晩酌パラダイス」 ラズウェル細木)

甘酒 一夜酒

餅米や粳米(うるちまい)の粥(かゆ)に麹(こうじ)をまぜて造る。六、七時間で醗酵(はつこう)して甘くなるので、「一夜酒」ともいう。甘くて女子供に喜ばれる。夏の宵、家の人達が集まって甘い甘酒をすするのはたのしい。暑い折ではあるが、熱い甘酒には格別の夏の味覚がある。

甘酒を煮つつ雷聞ゆなり 矢野挿雲

雨冷ゆる日の甘酒をあつうせよ 高柳碧川

学匠の庫裏(くり)に集(つど)ふや一夜酒 山田三子

ひとりすゝる甘酒はかなしきもの 清水径子(「俳諧歳時記 夏」 新潮社編)

一番仕事をしたぞ

父はあんな気性でいて大の雷嫌いですの。雷が鳴り出して夕立が始まると、お線香を立てる、蚊帳を吊らせるといった騒ぎでした。それからどんなに酔払って、夜遅く帰ってまいっても、朝は払暁に起きて仕事のかかっていました。ふつうは二時起き(夜中)で一、二月一、二月頃は堀江町(日本橋)の団扇河岸の問屋へ絵を描いてやりますので、朝早く一仕事して八時頃に私どもを起し「サアサア起きろ、おれは一番仕事をしたぞ」と一同を起され起されしました。(「河鍋暁斎」 落合和吉編) 娘・暁翠の「父暁斎を語る」にあるそうです。

飲みっぷりの良さ