だめなことは、悪いことではない シジミの旨み、汁にも飯にも 米と水 寄居 勘定書 さゝの機嫌(きげん) 酒盛 不倶戴天の敵 麹菌の学名 掛け算の相性 ファウスト アルコール自殺 七月十二日(土)雨、初の外泊 卯時酒 元気を出したい時に ホリディーハート症候群 飲みものじゃない 良酒のための六規定 『斉民要術』の酒 蛸(たこ) さか-みづく【沈酔】 枯野の旅 ちょっといってくる 元ずり歌 アウエルバハの窖 コレラがこわけりゃ 453御褒美 酒 尾呂窯 布野村墓参記 さかばた 酒旗 食前酒と食後酒 おでん燗酒売り ドリンケン[名] 出入り禁止 〇酒 食べるところなんかを人に見せるなんて一番ワイセツ 断酒の約束をやぶった知人と めふん 女猩〻 賜雁の儀 私のハシゴ酒が始まる 二月の田ぬウムイ *アルコールにいちばん冒されるのはどの臓器か? 美酒八斗 〇禁酒(きんしゆ) 某月某日 現代宴会作法あれこれ 麒麟ビール 赤い酒 題袁氏別業 後酒宴後御徒目付に酒賜りし事 五 下戸の宿老を上戸といふ (1)清酒(3) あぢさゐや仕舞のつかぬ昼の酒 神事と酒の久しい伝統 題陶淵明図 「四方のあか」序 酒のむによき頃なれやけしの花 細胞融合によるワイン酵母の育種 酒狐 私小説A 税のいろいろ 酒 蕎麦屋酒 遣興 トリスタンとイゾルデ いまさらに(酒中花) 水商売からの眺め 吟醸酒のお燗 新たな居酒屋文化の担い手 オストランダー 下熱作用 地酒一献 飲んだくれては後悔するばかり。 現在は二種類ぐらい 池上有小舟 酒 真田組んでも 氷頭なます 蛇酒 ドリンケン[名] 丹波のほら男 二十四万石の酔態 がくんと酔い方がまるでちがう 飯酒ならばこそ人もほしがらめ 燗 71.大酒飲みは貧乏になるが う舞い粕汁 食経(2) かすごし 粕濾 聖なる酒、日本酒 〇をはら 1.清酒の由来 「吟」論争 酒とのつき合い方 酒書 海ぼうずの話 [宮城県] さか-ほがひ【酒祝】 可制群飲佚遊事 源氏酒(2) だらしのない、いやアな酒のみ 越路吹雪 "禁酒" 四月十七日 土 九夜 酒と私 アポロ的、ディオニュソス的 四月十六日 金 八夜 退屈だろうからお酒でも飲んでいらっしゃい きみがなしが節 日本酒SOS 縞模様の杯 百キロ焼夷弾 (1)清酒(2) 狂歌才蔵集 錯乱状態 速冷器 酔っぱらい 荘園の経費 飲み手が酒を面白くする時代 立木が左右にゆらゆらと揺れ 三月二十九日 月 十九夜 とつくりをさかさ 杜氏名とその出身地域 有馬猫騒動(1) ネーミングの楽しみ 独りで酒を楽しむ クソッ、負けた… 江戸の人 記憶皆無 赤ヘル一色、銀座の酒場 神田祭 灰 第三の場 酒造りの歌(2) 居酒屋甲子園 脂っこいもの 葬時の酒 月見酒の友 自家製いか塩辛 取りこわし直前の「はせ川」 にじふろくや【二十六夜】 丹波の徳利 ○新酒(2) 酒造りの歌(1) 酒宴の興もほどあるべき事 ○新酒(1) 七五三に酒を飲んだ ぶどうの枝 北国の秋 酒飲みの健康は、まずツマミから 徳和歌後万載集 戯題酒家 禁酒法が禁じたのは何か? 初代川柳選句集 酒売り トーマス・ジェファソンいわく 腹が立つ時あ 某月某日 酒のみの詭弁 酒席の効用 苦痛を感ずる為に飲む スカトロ宴会 みわ【酒甕】 酒買い小僧 (1)清酒 源氏酒(1) 弱虫の強虫と弱虫の弱虫 桟敷の語源 榎本其角(えのもときかく) 37.酒飲みは飲めば飲むほど喉が渇く 452儲け口 ③増長しちゃったいばりんぼ 嘘八百! 飲み屋の借金 飲酒(その七) 航空会社 36.酒飲みは嫁さんなしで寝る にくわんごひやく【二貫五百】 きみがなしが節 飲酒離婚 野蒜の花 スリッパで酒場へ 酒席はアジール 秀吉の酒 熊ん蜂の山賊退治 中山、君はまた飲んでゐるな ゆり根梅肉和え 本物のみりん 名代試験 愉快なひとときに関する三十三章 霞 新酒(天文)(動物) 名酒居酒屋 幽谷詩纂 屠蘇(除神人等) 貝殻層 屠蘇(衣冠)(神人) 安政四年丁巳春王正月 屠蘇(天文)(生物)(地理)(器物) お鯉物語 屠蘇(地理) 酒好 屠蘇(植物) 元日酒宴の事 「お酒なんかもうありません。」 屠蘇(天文)(動物) 年酒ねんしゆ 屠蘇(とそ) 粉雪受けて飲めば 玉子酒 酒番 さかだる 酒樽 鳥治部煮 米淅歌 弁味 柱焼酎 七 思ひの外な酒のかん 十二 一はいきげんで遣だんな 「慶祝賀大飯店」 富久徳利序 はじめに ものつきかけて トリンケン[名] 放射能と酒(2) どかのみ、とくり 和歌と酒 酒飲み あつかん[熱燗] 境海草の酒句 自由が丘・金田 たるざけ【樽酒】 クラブ・リキ 由之とのんだら楽しや楽し 清酒市場 センセンを噛む 四字熟語(2) 居酒屋甲子園 1920米禁酒法前史 酒をのむ場合 加賀の菊酒を歌ったのに 可祝の柳 酒は穀気の精なり 廿二 上戸の下界 としまや[豊島屋] 師弟の契り 〇文政十丁亥年流行そうだろ節 悠々と、しゃきしゃきと(宋左近・香) 初めての酒友だち にがびしゃく【苦瓢】 酸っぱいワインでも愉しい心

だめなことは、悪いことではない

いやな汗がどっと噴きだしたそのとき。放射線状にのびる大学通りのむこうから、駅に向かってしだいにおおきくなるけたたましい音が鼓膜を震わせた。「ピーポー、ピーポー」サイレン音がぐんぐん近づいて、至近距離でぴたりと停車した。まさか。最悪の予感が頭をもたげたが、からだは言うことを聞かず、ぴくとも動けなかった。そしてわたしは白いヘルメットをかぶった白い上っ張りのひとたちに担ぎ上げられ、担架に移動させられて救急車に収監されたのだった。頭上で、ボーイフレンドが救急隊員に修道院の場所を告げる声が聞こえる。「急性アルコール中毒」という声も聞こえる。ありえない展開だ。門限破りどころの話ではない。救急車を横づけして、酒の匂いをまき散らしながら修道院にご帰還か。世界から消えたかったが、もはや打つ手もない。けたたましいサイレン音が私をあざ笑っていた。救急車が止まった瞬間の窓の外の光景を、わたしはいまでも忘れることができない。鉄の門扉ごし、木のドアが跳ね開き、シスターがみな血相を変えてばらばらと階段を駆け下りてくる。街灯の光に照らしだされ、なぜかスローモーションのかかった異様な光景をわたしは簡易ベットの上で薄目を開け、呆然として眺めた。そこからさきの記憶はぷっつり途切れている。どのようにして救急車から降りたか、だれに介添えされて階段を上がったか、まったく記憶がない。ただひとつ覚えているのは、「申しわけありません」を繰り返すわたしに向かってシスターが放った静かなひとことだ。「はやくお休みなさい。お話は明日聞きましょう」(「だめんことは、悪いことではない」 平松洋子)

シジミの旨み、汁にも飯にも

一晩中、清水に浸(つ)けて泥を吐かせ、まず鍋にたっぷりの水を入れ、シジミも同時に入れて火にかけ、煮立って貝が口を開くと同時に火を止めてシジミだけを引き上げる。実はその煮汁とシジミで何種類かの料理をつくってやろうという魂胆です。まず引き上げたシジミを碗に盛り、温めた汁をかけ、薬味に粉山椒(こなさんしよう)をバラバラとまいて吸い物に。開いた貝の実を降り出して、その身でわけぎとの酢味噌和(あ)えをつくります。平鍋に煮汁と貝の実を入れ、そこにねぎの斜(はす)切りを一面に載せ、少々の酒とみりん、醤油で煮含めさせ、これを熱い丼飯(どんぶりめし)の上にかけるとシジミ丼です。煮汁で飯を仕掛け、酒と醤油で味をととのえ、飯が噴いて水の引き際(ぎわ)に降り出し身を入れて蒸らすと、実においしいシジミ飯の出来上がり。ところでシジミは煮出すと、エキス成分が濃厚で、手に触れただけでべたつくほどになります。これは糖質であるグリコーゲンが豊富で、またこの貝の旨みの主成分であるコハク酸が非常に多いためです。昔から肝臓病に効ありとされ、江戸期の『食品国家』に「蜆よく黄疸(おうだん)を治し酔を解(げ)す」とあります。これはアサリにはあまり含まれていないメチオニン、シスチン、システイン、タウリンといった肝機能を高める成分を多く含むためだといわれています。どうりで、二日酔い気味の朝のシジミ汁は極楽の味がすると思いました。(「ぶかっけ飯の快感」 小泉武夫)

米と水

日本酒の原料となる米は、温暖で湿潤な気候で育つ稲から作られる。暑くジメッとした温帯湿潤の夏なくしては考えられない作物だ。穀物である米に、果実ほどの水分があるはずもない。その穀物に水を大量に投入して作られるのが日本酒である。もとより、水は豊富にあるのだから、水代わりに酒を作るという発想はない。その水を使って貴重な米をさらに手間ひまをかけて日本酒に変えるという発想だ。とにかく、日本酒は水の豊富な国でだけできるアルコール飲料であることはまちがいない。しかも、主食である米を原料としている点も忘れてはならない。主食をあえて酒づくりに回して作ったのだから、貴重も貴重、聖なる飲み物になっても不思議はない。案の定、江戸時代には、飢饉(ききん)を恐れて、何度も日本酒生産制限令が出されている。民俗学の創始者、柳田國男は「独酌(どくしやく)は確かにまた明治大正時代の発明であつた」(『明治大正史世相篇』「酒を要する社交」)と断言した。つまり、ひとり酒(ざけ)は近代以降の習慣なのだ。これほど貴重な飲み物である以上、お祝いのときに神さまを口実にみんなで飲み、しかも徹底的に享受するため、ぐでんぐでんになるまで酔うというのが、きわめて正しい飲み方だった。柳田がいうように、一人で飲むことなど考えられなかったのだ。(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)

寄居

寄居というといろいろな思い出がある。何しろ東武東上線の終点なので、酔うと縁が深くなる。川越から一時間半も先にあるので、そこまで寝てしまうのがどうかしているのだが、始発駅池袋からはどうにか吊り皮につかまって立っていても、途中、それも二つばかり前の上福岡駅で目の前の席があき、シメタとばかり腰をかけてしまうと、もうイケナイ。あとは白河夜船。川越駅などはスイスイとばして行きつくところまで行ってしまう。とにかくカバンを忘れ、本を忘れ、あげくの果てはかけているメガネをどこかへ落としてしまうほどの泥酔ぶり。業を煮やして眼鏡のツルがバネになっているのをワザワザ買っても、幾月ももたないのだからダラシがない。それでもさすがに寄居を前にして玉淀の鉄橋を渡るときにフッと目が醒めることもないわけではないのだが、それさえ分からぬことさえある。.そう、二月の末だか三月のはじめだったか、まだ夜の寒さが酷しいころ、目を覚ましてみると電車

の中、電気はぜんぶ消え、誰もいない。ドアがあいているのでどうやら駅のホームにいるらしい。時計を見ると二時半をまわっている。最終便にしても何時間も前に終点についているはず。おそるおそる駅名を見ると、やはり「寄居」。ヤレヤレ、マイッタなあ、と駅舎まで行く。誰もいない。駅前旅館もマックラ。タクシーも待っているどころではない。そのうちに身体がガタガタ震えてきた。なにしろ寒い。正気にもどるにつれて寒さはますます酷しく身さす。思わず地団駄をふみ出す。始発は五時。あと二時間以上もここで野宿しなければならない。それにしても寒い。酔いなどいっぺんにふっとんでしまう。いたし方なく寄居の町を駆けまわりはじめる。エッサ、エッサ。黒い犬がウサンくさそうにこちらを見ながら通りを横切る。エッサ、エッサ。目の前に明りがみえる。エッサ、エッサ。酒屋だ!エッサ、エッサ。ポケットの中で小銭を探る。エッサ、エッサ。あった。カンビールではなく、カンザケが!かじかんだ手でもどかしく小銭をスロットに入れる。ガチャン、待望の酒。銘柄など目に入らぬ。ゴクン、ゴクン。ゴクン、ゴクン。甘露、甘露。サアまた走れるぞ、エッサ、エッサ。角を曲がる。駅だ。もう一度まわろう、エッサ、エッサ。幾周かすると小銭が底をつく。しかたなく駅のベンチに戻る。まだ始発まで一時間近くある。あとはデタラメに行進曲を歌いながらひたすら足ぶみを続けるだけ。寒さはいちだんと酷しくなる。夜明けまでの時間の長いこと、長いこと。やがて持ちに待った一番がホームに入る。ホッとひと息。そしらぬ顔で律儀な顔つきの人たちに混って車内に入る。そのとき、フッと酒屋の看板にあった地酒の名が脳裏に浮かぶ-「白扇」、ようし今度寄居へ来たらこれを飲もう。酒飲みはまったく度し難い!(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)

勘定書

お客は、いとも気やすく現実から代わりの現実へと逃避し、もしそっちの方が気に入りということになれば当然認めもし、少なくともそっちの方が本物だと思っているようだった。バーのお客である名誉社長の世界での本物の最たるものは、最後にカウンターの上にそっと押し出される勘定書の紙きれだった。ブーンの考えでは、抜け目がなく公平な手口だった。水商売では定価というものがなく、勘定書は合計金額だけで項目などなく、昔から目の子算の特権に甘んじてきた。ママが違えば計算も違うというわけだった。抱きしめ代、膝のまさぐり代、胸のお触り代はいくらか?触れられた胸は優等品だったのか?触れられかたは?触りり手の方は望ましい客で、またのお越しをお願いする方がいい客なのか?商売がわかっているママは、鋭い目を持っていなければならない。リングサイドのジャッジよろしく、クリーンヒットには得点を与え、ローブローは厳しく罰し、いつもスコアを取っているのだ。さらには、割り戻しやマージンや、上向きの相場や経済不況にいたるまでも、勘定に入れなくてはならない。なかでも重要なのは、客についての彼女の個人的評価だった。というわけで、これらの魔法の紙片は国情のささやかな解剖であり、性格分析の傑作であり、法廷の判決同様に権威をもって差し出されるものなのだった。上訴するお客はほとんどなく、全員、全額払わされるのだった。(「水商売から

の眺め」 J・D・モーリー)

さゝの機嫌(きげん)

本調子〽さゝの機嫌(きげん)でつい浮気(うはき)になりまた引(ひ)いた袂(たもと)に梅(うめ)かほるいはねど先(さき)はそんぢょそれ花(はな)に恨(うらみ)はないわいな(「小唄名曲集」 宇津木瑞峯)

酒盛

人の一生には酒盛をしなければならぬことが度々あった。生まれたといっては祝われ、大人になった、結婚したといっては祝い、長生きをしたといっては祝う。年々のいわゆる年中行事の祝はもとよりのこと、家をたてても、旅に出ても大なり小なりの祝をし酒盛りをしている。新潟県の佐渡では、生まれ子が三十一日目に或は三十三日目に母の里から父の家に戻ってきた日を、アカモドリ祝・マゴイリ・マゴワタシ・ツバクラワタシなどといって、餅を近所に配り親類を招く。鹿児島県肝属郡百引(もびき)で、初矢の祝又は矢開(やびらき)はオリメというのは、生まれてはじめて猪狩(いのししがり)にヤワケをしたものが、猟仲間や近親を招いて猪肉を振舞って酒宴をする。このオリメをせぬと、つまりみんなに一杯飲んでもらわぬと、一人前の猟師ということができなかった。元服、婚姻の際の祝宴はいうまでもないが、出棺直前に身うちの年下の者から一杯の酒を飲み合うのを出船の盃という。(「食生活の歴史」 瀬川清子)

不倶戴天の敵

ヘルシェルはあのほろ苦い雫が大好きだった。彼はいつもこんな言い訳をしていた。「おれは酒を飲むと、別な人間になる、その別な人間も、知れたことだが、やっぱり酒飲みたがってね…」いよいよ死期が迫ったというきになってはじめて、壺に水を入れて持ってこさせた。彼は、妻や子どもや近所の人たちがふしぎそうに見ているのを知って、どなった。「なにをそうじろじろ見るんだ。死ぬ前には不倶戴天の敵とも和解しなけりゃならないってことを知らないのか。」(「ユダヤの笑話と格言」 ザルチア・ラントマン編 三浦靱郎訳)

麹菌の学名

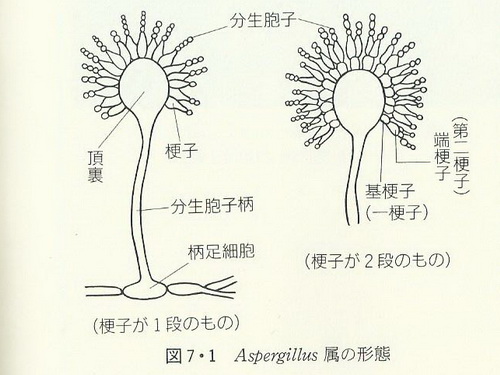

麹菌の学名であるAspergillus(アスペルギルス)の語源は、カトリック教の灌水器を意味するラテン語のaspergillumに由来します。カトリック教の日曜日の正式(荘厳)ミサの前に司祭が会衆に聖水をふりかけて清める灌水式(聖水散布式)のことをAspergesといいます。この聖水をふりかける容器がaspergillumです。かびであるAspergillusの梗子(図7・1)がこの灌水器に似ているところから名づけられました。

掛け算の相性

ワインと料理の相性は足し算、引き山の相性である。例えばフランス料理では、鴨肉料理には酸味が合うので柑橘系のソースをよく使うが、ワインも酸味のあるものがよく合う。これは肉に酸味が不足している部分を補っていることになる。ところが、日本酒と料理の相性は掛け算の相性といえる。例えば、魚介類の生臭い味や臭いは、日本酒によって旨みに変わることがある。塩辛で一杯やるときなどはそのいい例であり、生臭味は独特の風味へ変化して、さらに酒が進むことになる。このような相性はワインには見られない。牡蠣(かき)のように旨みとえぐみが混在している食材は、ワインよりは日本酒のほうが遙かに合う。それもえぐみを旨みに変える日本酒の力である。

ファウスト

第二幕 城門の前の場。祭の日である。一軒の旗亭の前に大勢の男女が群れている。やがてマルガレーテの兄ヴァレンティンがそこに来る。出征しようとしている彼は、友人のジーベルに妹の保護を頼む。学生たちはうたいながら酒を飲み、その中のワーグナーは「鼠のうた」をうたう。メフィストテレスが現れて「黄金の犢(こうし)のうた」を聞かせる。そこの酒が気に入らなかつた彼は、妖術によつて火焔をその杯に満たし、マルガレーテの健康を祝つてそれを挙げる。ヴァレンティンは彼の無礼を怒り、剣を抜いてその杯を打ち落とす。ワーグナー、ジーベルその他も剣を抜く。これを見たメフィストフェレスが剣を抜いて、その身体のまわりに円を描くと、不思議にもヴァレンティンはじめ一同の剣は二つに折れてしまう。一同はそれが悪魔の仕業であることを知り、折れた剣の柄で十字架を作ると、さすがのメフィストフェレスも十字架に対しては魔力を失う。一同が「こは十字架よ」をうたいながら悪魔を追って行く時、若い騎士の装いをしたファウストが来掛かり、幻影の娘がどこにいるかをメフィストフェレスにたずねる。折しも多くの若い男女が現われ、有名なワルツの調べにつれて合唱しながら踊り狂う。やがてマルガレーテが来ると、メフィストフェレスはファウストにそつと教える。ファウストは我を忘れて進み寄り、「美しくも気高き姫よ、わが手をば許したまえ」といつてその手を取ろうとするが、マルガレーテはやさしく辞退して退場する。ワルツの調べは再び花やかに響き渡り、人々は愉快にうたい踊る。(「歌劇大観」 太田黒元雄) グーノーによるファウストです。

アルコール自殺

私が調べた範囲にかぎられるのだが、今のところ古今東西、アルコール自殺をしたという人にはお目にかかっていない。その"名誉"ある第一号になりたいという人のために、どれくらい飲めばアルコールとともに"昇天"できるか、血中濃度から計算してみた。せっかくの覚悟がムダになっては申しわけないので、致死量を血中濃度一・〇パーセントとしてみると、、二級酒で一升八合、ビールなら大びん十八本、ウイスキー一・七本。これが通常の人間の"天国への片道切符"である。ただし、これだけの量を、できれば十五分間で、長くても四十分以内に飲まないと意味がない。ちびりちびりやっていたのでは、二日酔いになるのが関の山である。アルコール自殺といっても、多飲によるものではなく、ちょっと変わったものがある。酒樽に身を投じて自殺した人が、ヨーロッパに多いのだ。北欧のある王様などは、義兄弟を失った悲しみに耐えきれず、みずからが催した大酒宴の最中に、蜂蜜酒を満満とたたえた酒樽のなかにとび込んで、安楽往生をとげている。(「Dr.志賀のお酒読本 酒飲みを励ます本」 志賀貢) ウォツカでの自殺未遂

七月十二日(土)雨、初の外泊

六時ごろ、モヒ水10ミリ。七時アンペックなど。朝食。口笛など吹きたい気分で、ひげ剃(そ)り(右腕持ち上げるのが痛いのだが)、そのあとロッカーからカバンを出して、一、二歩、歩いたところで、足をすべらせて転倒。右肩をしたたか打つ。ただちにナースコール。ナース三人がかり、緊急X線写真。B先生も顔をこわばらせて見守る。結局、何事もなし。ほっとする。くわばらくわばら。その間に、佐々木氏、車を持って迎え。NHKのテレビクルー三人同道、要領の悪い取材と撮影でいらいらする。八時頃やっと帰る。香織も白田と来。また大金を包んでくる。ギャバンおとなしくひざの上で、しっぽをちぎれるようにふる。リビングルームのご座所で、ビールと日本酒少し。

外泊の朝、病室にて-

朝曇りあらうことかや大転倒 朝曇りかういふ喜雨もありぬべし

リビングルームでギャバンよろこぶ- ギャバ助が顔なめまはす涼しさよ

四万六千日いのちかみしめ外泊す 夢にまで見しわが書斎こはごはと

何もかも味が変りぬ夜の秋 待望の待望のビールでありにしが

癌憎しビールの味まで奪ひしか(「おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒」 江國滋)

卯時酒 朝ざけ (白楽天)

(一)仏法ハ醍醐(ダイゴ)ヲ讃(タタ)ヘ 仏法では醍醐を讃美し

仙方ハ沆瀣ヲ誇ル 仙方では沆瀣を誇称するが、

未ダ如カズ 卯時ノ酒ノ まだ/\卯の刻の酒の

神速ニシテ効力倍スルニ。 廻りが早く効きめのよいに及ぶまい。」

注 〇醍醐 仏教の説に、乳から酪を製し、酪から酥を製して醍醐と為す、是が最上の美味であると云ふ。 〇仙方 仙薬の処方 〇沆瀣 仙人の食物として六気が空想されてゐる。春は朝霞を食ひ、夏は正陽を食ひ、秋は淪陰を食ひ、冬は沆瀣を食ふ。是等に天玄の気と地黄の気を加へて六気とする。沆瀣は北方の夜半の気であると云ふ。 〇卯時ノ酒」 卯は朝の六時頃、早朝に飲み酒で、之を卯酒と謂ふ。楽天は甚だ之を愛し、往々詩に詠じてゐる。我国でも楽天の詩が流行した影響からか、卯酒を「ぼうす」と読んで、朝酒のこととしている。(「中華飲酒詩選」 青木正児)

元気を出したい時に トマトジュースのリコピンと、話題のにがりパワーで元気に!

<材料> コクのあるタイプの日本酒 グラス1/2 トマトジュース グラス1/2 にがり少々 氷 レモンスライス1枚

<作り方> ①グラスに氷を入れて、日本酒を注ぐ ②トマトジュースを入れる ③にがりを少々入れてステアする ④レモンスライスを飾る(「日本酒美人」 島田律子)

ホリディーハート症候群

クリスマス休暇や週末明けに、酒の飲み過ぎによる不整脈や呼吸困難の発作で病院に担ぎ込まれる症状。アメリカでの造語。

ブラックアウト

酒を飲んで記憶がなくなること。アルコール性記憶脱落。ビール大五本の段階という。

カルコール族

昼食時、軽くビールを飲むサラリーマン。(「平成 新語×流行語小辞典 平成4年」 稲垣吉彦)

飲みものじゃない

とにかく、酒は飲みものじゃなくて、酒なのよ。喉の中で飲んじゃって、胃の腑へ落ちてゆくだけかもしれませんけどね、。味わってでもなく、口の中でね、奥歯とか、思い出とか、舌ざわりとか、人生とか、ため息とか、涙とか、生きている全部がね、溶けこんで、喉のところを通りながら、頭の中の味噌のひだひだにしみこんでしまうのがお酒でね。一杯の水がそこまでさせてくれますか。だから酒は、絶対に飲みものじゃないんです。(「おとこ町六丁目」 荒木豊久)

良酒のための六規定

紀元前一一世紀に西周が王朝を建立したころ、中国では農業と手工業はすでに成立しており、酒造りも独立した手工業にまで発達していた。周王室は当時、専門の官職をすでに各工業部門に配置しており、酒造りに関しては『周来(しゆらい)』や『礼記(らいき)』の中に「酒正」「酒人」「鬱人」「鬯人(ちようじん)」「司尊彝(しそんい)」「漿人(しようじん)」「大酋(たいしゆう)」といった職名が見られる。これらの官職は、酒に関係する政令を掌管するだけでなく、酒造りに関する一切を直接組織、管理していた。『礼記』の中の「月命仲冬」の条に「乃命大酋、秫稲必斉、麯糵必時、湛饎(熺)必潔、水泉必香、陶器必良、火斉必得、兼用六物、大酋監之、尤有差貸」とある。つまりその大意は、「(冬至の頃になると、酒正)は大酋に向けて命令を出す。品質の整った高粱(こうりやん)と稲を把握して準備せよ。時機を掴(つか)んで良好な曲と糵を準備せよ。浸漬と蒸煮はきれいにする必要がある。仕込み用水は純浄なものを選ばなければならない。器具は必ず良質のものを選ばなくてはならない。火加減は適当でなければならない」以上六つのことは、命令系統が確立してたので、現場ではしっかりと守られており、かなり良質な酒が醸されていたに違いない。(「銘酒誕生」 小泉武夫)曽縦野の「中国名酒志」が参考になっているそうです。

『斉民要術』の酒

『南方草木状』から二五〇年ほど後の紀元五五〇年ごろに、中国が世界に誇る古農書『斉民要術』が出る。十余種の酒と麹の造り方が具体的に出ており、実質的には、中国の酒造りの最初の本ともいえる。『斉民要術』で特徴的なのは、中国酒独特の餅麹(固形麹、日本は粒状のザラ麹)の造り方が初出すること、酒の神に供える長いのりと(祝辞)を唱えてから作業にとりかかること、作業場に人妻を近付けないことなどである。のりとで作業を開始するのは、酒を神聖視した表れであり、酒造りが他の加工品に比べて失敗しやすいので神への保護を求めたのであろう。(「一衣帯水 中国料理伝来史」 田中静一)

蛸(たこ) [本吉郡]

大きな穴から蛸あではった

いさりをもってこおや

かぎもってこう

かんなべ(酒の鍋)かけろや

銚子もってこう(「日本の民話 宮城のわらべうた」 山田野理夫・東北農山漁村文化協会)

さか-みづく【沈酔】

みづくは水漬く。酒びたりになる。上機嫌で酒を飲む事。

さかや【酒屋】

酒を醸す舎。濫りに人を近づけないで浄めたものである。(「万葉集辞典」 折口信夫)

枯野の旅

頼み来し

その酒なしと

この宿の主人(あるじ)言

ふなる

破れたる紙幣とりいで

お頼み申す隣村まで

一走り行(い)て買ひ来てよ

その酒の来る待ちがてに

いまいちど入るよ温泉(いでゆ)に

壁もなき吹きさらしの湯に(「枯野の旅」 若山牧水)長詩の最終章です。

ちょっといってくる

したたか飲みかわしている酒席を「ちょっといってくる」と立ちあがったのは、いうまでもなく今村昌平である。もちろん行き先は目と鼻の先の新宿二町目遊郭…世にいう赤線地帯だ。もちろん"今平さん"と愛称された今村昌平に限らず、われら男どもは"赤線"だ"青線"だと呼ばれた一帯で"ナニ"を常業としている女性に、ほとんど無限といっていい、憧れと愛着をもっていた。その女性たちの向こう側にどれほどの哀しみがあるのかを、思いやるより前に、彼女たちのそこはかとなき風情…いや勇猛果敢といったひともいるにはいるのだが…どちらにしろ、その"商売"につき合って溺れ込むのが、当然という時代でもあった。とりわけ映画の世界では、この"商売"にかかわる女たちを描くことがしばしばで、われら"カツドウ屋"たちは、ひと一倍、彼女たちに愛着し、もしかしたら永井荷風の小説『濹東綺譚』のヒロイン・お雪みたいな女性にめぐり会えるのではあるまいか…と心ひそかに思っていたにちがいないのである。後年、この良き時代を生きた"カツドウ屋"たちは遊郭の味を知らない"映画人"たちが日本映画をつまらなくした…と頬をふくらませるほど、映画会とこの世界は密着していた。(「いい酒いい友いい人生」 加藤康一)

元ずり歌

〇大和山城エー、ハリハ、ヨイハーヨイ/\/\、伊勢伊勢ーかけてー、さーんじふ五万石はエー、ハリハ、ヨイハ、一寸和泉様。(三重県)(「里謡集」 文部省編)

アウエルバハの窖

ドイツルネサンス的万能人物といえばファウスト博士であろうが、長い間伝説的人物として言い伝えられてきたファウストはゲーテの手によっても作品化された。そのゲーテの『ファウスト』には「書斎」という情景に引き続き「アウエルバハの窖(あなぐら)」という「面白げなる連中の酒宴」の情景がくりひろげられる。それは先のロンサールの一詩にも比すべきバッカスの宴である。いま森鷗外の役から二二四五行以下を引いてみる。

メフイスト わたくしも自由の光栄の為に一杯飲みたいのですが、それにつけてもも少し酒が好ければ好(い)いと思ひますよ。

ジイベル そんな事は二度とは聞きたくないものだ。

メフイスト こゝの主人が小言を言はない事なら、わたくし共の酒蔵にあるのを、何か一つあなた方に献上したいのですが。

ジイベル さあ、さあ、遠慮なしに出し給へ。小言は僕が引き受ける。

フロツシユ 旨い奴を一杯飲ませてくれれば、僕は感謝するね。ことわって置くが、あんまりぽっちりでは行けない。僕に利酒をさせようと云ふには、口へたつぷり一ぱい入れてくれなくちやあ出来ない。

メフイスト ちよいと錐を持って来させて下さい。

ブランデル 錐をなんにするのだね。まさかその戸の外まで樽が来てゐるわけでもあるまい。

アルトマイエル それ、あそこの背後(うしろ)に亭主が道具箱を置いてゐる。

メフイスト (錐を手に取り、フロツシユに。) あなたの飲みたい酒を伺ひませう。

フロツシユ 聞いてどうしようと云ふのだね。そんなに色々あるのかね。

メフイスト どなたにもお望(のぞみ)の酒を献じます。

アルトマイエル (フロツシユに。) ははあ、君はもう口なめずりをし始めたな。

フロツシユ 宜しい。僕が所望して好いなら、ラインの葡萄酒にしよう。何でも本国産が一番の御馳走だ。

メフィスト(フロツシユの坐せる卓の縁に、錐にて穴を揉みつつ。) 少し蝋を取り寄せて下さい。すぐに栓をしなくちやあ。

アルトマイエル ははあ。手品だね。

メフィスト(ブランデルに。) そこであなたは。

ブランデル 僕はジヤンパンにしよう。好く泡の立つ奴でなくては行けない。(メフィストフエレス錐を揉む。一人蝋の栓を作りて塞ぐ。)どうも外国産の物を絶対に避けるわけには行かんて。好い物が遠国に出来ることがあるからなあ。本当のドイツ人はフランス人は好かないが、フランスの酒なら喜んで飲むね。

ジイベル(メフイストフエレスの坐せる辺に近づきつつ。) 正直を言へば僕は酸(す)つぱい酒は嫌(きらひ)だ。僕には本物の甘い奴を一杯くれ給へ。

メフイスト(錐を揉む。) そんならあなたの杯にはすぐトカイ酒を注がせます。

アルトマイエル ねえ、君達、僕の方を真つ直に見て返事をし給へ。君達は僕なんぞを騙(だま)すのに違(ちがひ)ない。

メフイスト 飛んだ事です。あなた方のやうな立派なお客にそんな事をするのは、少し冒険が過ぎますからね。お早く願ひます。どうぞ御遠慮なく仰(おっし)やい。

アルトマイエル なんでも宜しい。うるさく問はないで下さい。

メフイスト(穴を悉く揉み畢(おわ)り、栓をなしたる後、怪しげなる身振にて[呪文を唱へ]) さあ、皆さん、栓を抜いて召し上がれ。

一同(栓を抜けば各自の杯に所望の酒湧きて入るゆゑ。) やあ、これは結構な噴水だ。

メフイスト 兎に角こ翻(こぼ)さないやうに願ひます。

一同(皆反覆して飲み、さて歌ふように。) 愉快だ。愉快だ。(「西洋文学と酩酊」 平野祐弘)

コレラがこわけりゃ

諸君(しよくん)警戒(けいかい)せよ 惨激(さんげき)極(きわま)り無(な)き真症(しんしやう)虎疫(こえき コレラのこと) 方(まさ)に殺到(さつたう)す! 此の恐(おそ)るべき病疫(びやうえき)を予防(よぼう)せんと欲(ほつ)せば先(まづ) 胃腸(いちやう)を健全にせよ 胃腸(いちやう)の弱(よわ)き人(ひと)は虎疫(こえき)に罹(かか)り易(やす)く罹(かか)りて助(たすか)る事(こと)難(かた)し 然(しか)して胃腸(いちやう)を健全(けんぜん)にするには 蜂印香竄葡萄酒を常備(じやうび)飲用(いんよう)せよ 精良無比(せいれうむひ)の本酒(ほんしゆ)は必(かなら)ず胃腸(いちやう)を強健(きやうけん)にし体力(たいりよく)を旺盛(おうせい)にし 東京 近藤利兵衛 コレラをテーマにしたこれらの広告は、一見非科学的に見えながら、いずれもなかなか科学的なのであります。つまり、コレラがこわけりゃ胃腸を鍛えろ。この命題を、だれも否定することはできますまい。(「嘘八百!」 天野祐吉)

453御褒美

彼は家に帰る途中、行きつけの居酒屋の前を素通りしようと決心した。その居酒屋に近づくに従って、決心がぐらつき出したが、彼は勇気を鼓して素通りした。そして、五十ヤードばかり行った所で、方向転換して、自分自身に言った。「よくやったぞ、お前は!さあ、その褒美に、俺はお前におごったやるんだ!」

酒

めしつかいの男、大酒すきにて、つかいにやるたびに酒をのませければ、よろこんでつかいに行。ある日だんなが、これ八助。神田まで此(十六オ)手紙をもつて、つかいにゆけと言つけると、けらい、また酒になるとおもひて、かしこまりましたと、身ごしらいすれども、だんな、酒をのめとはいはぬゆへ、八助、まご/\して居る。 旦那 八助。はやくゆかぬか。 八介 ハイ/\と言ながら、まだゆかず。 だんな 是八助、(十六ウ)いそぎじや。はやく。八介、だんなへ気をつけやうとおもひて、だんなさまへ。小年ハ何の年で御座ります。 旦那 ことしハ酉のとしよ。 八介 だんなへ。さんずいに酉といふ字ハ、何と申字で御座ります。 旦那 さんずいに酉といふ字ハと、いひながら、気がついて、(十七オ)八助。吞たくハ五合とつてかう引(「滑稽好」 武藤禎夫・編)

尾呂窯

尾呂とよぶ古窯がある。江戸時代幕府の禁制を犯して密造生産をした窯と伝えるが、いまその窯跡に立っても規模は雄大で、これが隠れ窯とは思えないほどのものである。発掘されるものは茶椀、火入、水指、水滴などであるが、徳利も多い。その徳利は、灰白色の胎土で釉は飴釉が多く、肩口に鵜の斑がかかっているものが多い。しかし、形は大きく、五合入りは小さい方で、一升入りのものも多い。往時は、これに濁酒を入れ、五郎八茶碗に注いで飲んだものであろう。(「徳利と盃」 小松正衛)愛知県瀬戸市下半田川町尾呂にあった窯です。

布野村墓参記

お宅にもどって、おひるをいただいた。お酒は「升(ます)の井」という甘口のもの、これは以前中村家が自家醸造をしていた頃は「萩の露}といったものだそうである。非常に口当りがよく、私は二、三本はからにしたようである。そして戦前、青山にいたシゲという老女中が、憲吉先生がお泊まりになったときは朝から茶椀酒を召し上った、などと言っていたことを思いだした。ウド、ゼンマイ、サンショの実、シイタケ、ブロッコリー。皆お宅の畑でとれたもの。鯛の刺身、チキン、恐らくデンマークのものであろう珍しいグリーンキャビア。ワサビの葉を手でちぎって(金物を嫌うので)、重箱に入れ、番茶をかけてサッサッとゆさぶり、しっかりしぼったもの。これに醤油をかけて食する。舌にピリッと来て、なんともうまい。あまり旨くてとうとうお代わりをした。静子夫人が酒の肴づくりの名人であることは父が半ば羨望をこめてよく私共に話したものだが、夫人は「酒好きのそばにいると仕方なしにこうなるのよ」といわれたが私はそれに対して素質説を唱えた。憲吉が、小売りのカメの酒を屡々コップですくって飲むので夫人が注意すると、憲吉は「わかって居ります!」と切り口上で答えるのが常であった。そのほかのことでも夫人のお叱言に対してはすべて「わかって居ります!」と言った。夫人はそんなことを話されながら、やがて、あんなに無茶をしなければもっと長生きした人だったのに、とぽつんとおっしゃった。(「茂吉の周辺」 斎藤茂太) 広島県双三郡布野村(当時)の中村憲吉宅を訪ねたときの記です。

さかばた 酒旗

(上)宝永2三番続「祇園林は糸の帘(さかばた)」(酒林)

さかばやし 酒林

杉葉で球を作った酒看板。(上)享保14十八公「足はこぶ門には鞠の帘(さかばやし)」(江)享保8小倉山「おもしろや・酒のはやしを三輪の杉」(「雑俳語辞典」 鈴木勝忠)(江)は江戸、(上)は上方です。

食前酒と食後酒

ただ一ついえるのは、ビールやワインなど発酵酒には胃液を分泌させる作用があり、ウイスキーやブランデーにはその作用がないということだ。これは食前酒とされているものには食欲を増進させるものが多く、そういう働きのない酒が食後酒といわれていることと不思議と一致する。昔の人々は、理屈はわからなくても自然に飲み分けてきたのである。(「健康法あぶない話」 フレディ松川)

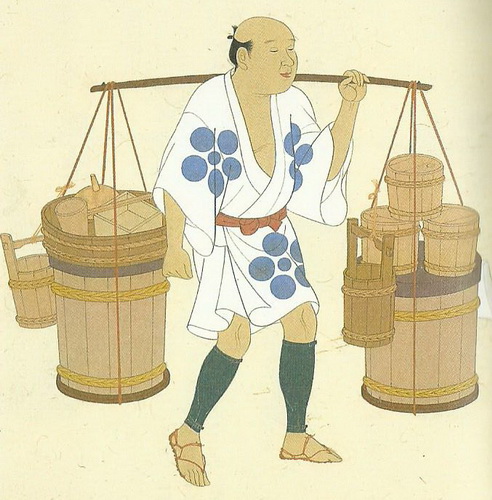

おでん燗酒売り

「燗酒と菎蒻(こんにゃく)の田楽を売る。江戸は芋の田楽も売る也」(「守貞謾稿」)「豆腐田楽 豆腐を細長く斬て串を貫ける形の、田楽法師の持る具に似たるを以て名とする也」(同右)「京阪の田楽串は股あるを二本用ふ、江戸は無股を一本貫く也」(同右)この絵のおでんは煮込み田楽のこと。田楽には焼き田楽と煮込み田楽とがあり、煮込み田楽は幕末頃にできたもの。田楽に塗る味噌は、京坂で白味噌、江戸で赤味噌と決まっていましたが、ともに砂糖を味噌に加えました。木の芽田楽は、山椒の若布を味噌にすり入れるのが京坂で、江戸は味噌の上に置くだけでした。また、江戸では夏以降からし粉を練って添えました。次の文から売り声が知れます。「荷箱ヲかたげし商人が、おでんやおでん甘いと辛い」(『夜三廼月柳横櫛』)<出典-合巻『小野小町浮世源氏絵』(天保元年)歌川国貞画>(「彩色江戸物売図会」 三谷一馬)

ドリンケン[名]

(オランダ語drinken)酒を飲むこと。酔っぱらうこと。また酔っぱらい。「ドランケン」「ドロンケン」「ドロンコ」とも言う。明治初期の言葉。◇『西洋道中膝栗毛』六編下(1870~76年)<仮名垣魯文>「アゝたいさんどりんけん。君マア重杯(かさね)たまへ僕はモウいかん/\」(「日本俗語大辞典」 米川明彦編)

出入り禁止

銀座に十余人も入れば満員になるMという文壇バーがある。文壇人だけでなくタモリなどの芸能人も顔を見せる有名バーであり、私も作家のお伴などで時折のぞく。出入りしはじめた直後、このバーのママが、私と同じ宮崎県出身であることを聞いた。「おい、後輩」と酔っていた私はからんだ。「宮崎には、先輩の言うことならどんな無理難題でも聞くという美風がある。知ってるか」「知らないわよ。そんなの」「知らなきゃ今から覚えなさい。そこで、言っとくが、今日の勘定はタダだ」小さな店にふさわしい小柄なママだったが、文壇のうるさ方を御してきた実は大物ママである。突然やってきたチンピラ記者の大風な物言いにカチンときたところもあったに違いない。最初は冗談の(つもりの)やり取りだったが、私が行くたびに「タダにしろ」とわめくものだから、すっかり嫌われて、"お出入り禁止"直前の状態になったらしい。"らしい"というのは鈍感な当方は、一向に気づかなかったからだが、ある時、私がわめきはじめたら居合わせた吉行淳之介氏が、「よし、今日は彼の勘定は私が持とう」と受けて下さったことがあった。吉行さんはママが怒り出す気配を事前に察して、機鋒をそらして下さったのではないか、と気づいたのは大分あとのことである。「あの男を出入り禁止にしたい」と、ママが相談した相手の一人が、糸川武大(たけひろ)氏だった。「根は悪い男じゃないんだから、って色川さんが言って下さって、あんた助かったのよ」と、あとでママに聞かされた私は恐縮したが、このママの顔をみると、いまだに「今日の勘定はタダ」と言いたくなる。条件反射みたいなもので言わないと落ちつかなくのである。(「文士とっておきの話」 金田浩一呂)

〇酒

おやぢハ酒のさの字(じ)もきらゐに、むすこハぼうだら。かた/\(くカ)いましめて吞(のま)せぬゆへ、気(き)ぬけのしたやうになつて居しが、幸(さいわ)いおやぢが居ぬ間にと、(二オ)竹戸棚(たな)を明てとつくりに入れて有を出して、一ッぱいぐつと引かけ、ざぜん豆も舌うちして居る所へ、おやぢが帰(かへ)り、そりや何しをるとこゑかけられ、〽ハイ、豆と徳利(とつくり)でござひ(「扇子売」 武藤禎夫・編)

食べるところなんかを人に見せるなんて、一番ワイセツ

藤本 一度ぼく、グラビアで見たんですが"わが家の夕食"いうやつで、あれびっくりしたんですわ。ビール三本並んでましたね。ビールだけですか、あれは。

稲垣(志代夫人) ビールだけ。

藤本 つまみもなかったですなあ。

稲垣 ないですねえ。

藤本 晩食というか晩酌というか、これはもう、酒とかビールだけで終わるわけですか?

稲垣 そうでもないんですけどね。だいたい、食べるところなんかを人に見せるなんて、一番ワイセツだというんです。お酒だったらいいんです。

藤本 (しばらくポカンとして)一日、どのぐらい?

稲垣 普通は夕方に二、三合ですけどね。

藤本 ずっと続けて?

稲垣 それはずーっと。ちょっとお客さまでもありましたら、七時間でも、八時間でも飲み続け。そのあと、お客さんが帰ってからまた、やれやれで一パイでしょう。ひと眠りすると、またほしくなるんですね、続きが。そしてまた、あしたも飲む。そしてつぎの日も飲む。そうなりますと、ずーっと続いていくんです。それがたいてい、一週間とか二週間とか続きます。なんにも食べないで。

藤本 はあ?ひどいなァ。(感心した様子)

稲垣 ことしの夏なんか、八月の一日から二十三日まで続きましてね。ビールばっかり。ビール代が二万五千円でした。一か月に正味。

藤本 一日平均四本くらい。しかし、よくからだがもちますねえ。

稲垣 なーんにも食べないんですから。(「ケッタイな対談 居ついた怪物を飼育する慈婦」 藤本義一 稲垣足穂婦人・稲垣志代)

断酒の約束をやぶった知人とどんな顔であえばいいですか?

あの日、あなたは仲間たちとともに東京都の最高峰である雲取山(標高二〇一七メートル)に登った。そして山小屋に泊まりましたね。その日は偶然にも一年に一度の山小屋のお祭りで、本物の神主さんもみえて玉串拝の祭壇までできている。宿泊客もぜひ参加して欲しいということで気軽に並んだら、あなたがグループを代表して玉串を受けることになってしまった。神主さんが意味不明の祝詞をなんやらかんやらと叫んで居る。あなたは見よう見まねで儀式を乗り越えようとする。拍手の回数も知らないあなたは頭を掻きながら何とかそれをやり遂げる。いやー、良かった。神主さん、怒っていない?大丈夫?と、そこへ来て、山小屋の親父が差し出したのが懐かしい匂い。透明できらめく液体。「お神酒です。どうぞお飲み下さい」あなたはすべての動作が止まってしまった。ここで酒を飲んだら、これまでの断酒の日々はどうなるのか。「お神酒だからいいじゃないの。酒じゃねえよ、それ」仲間のこのひとことであなたはそれを受け取った。ぐっと飲み干した。そう。お神酒だからいいんだ。これは酒じゃない。玉串と同じで、儀式の神聖な道具なのだ。なのにあなたは山小屋の親父にこう言った。「お神酒、おかわり」さあ、どうだ。白状しろ。あなたはあの日、お神酒を三杯も飲みましたね。それでも断酒は続行中ということになっている。その論理が通用するなら、あなたの精進仲間が飲んでしまった液体もお神酒にしてあげるべきなのです。以前あなたがひっくり返し用にちゃぶ台を開発した時に小さなブームが起きたように、今度は手乗りのミニ神社をミニ神社を作ってあげればいいのです。それをテーブルに置けば、いつでもどこでも酒はお神酒に変わります。こんな重宝なものはありません。そのミニ神社を仲間にプレゼントしてあげればいいんですよ。お神酒の神のミニ神社です。そしてそっと囁きましょう。これはプラトンの言葉です。「詩作の門を正気の心で叩いてみたが無駄であった」あの大哲学者もいちいち言い訳しながら飲んだそうです。(「がぶ吞み相談室」 相談者・明川哲也 回答者・明川哲也)

めふん(キングサーモンの血あい、塩)

酒肴の最高傑作は"珍味"にあり。珍味に出会った時の感動は、酒飲みにだけ与えられた特権かもしれない。この"めふん"こそ珍味の名に恥じない名品である。キングサーモン(シャケでもいい)の血あいを庖丁でそぎとり、強めに粗塩をふる。そのまま容器に入れて3カ月くらいおく。ただしおきっぱなしはいけない。一日に一度はよくかき混ぜることが大切だ。このくらいの丹精をこめなければ、たぐいまれな珍味は生まれない。よくつかった"めふん"は、食べる直前に細かくきざみ、はしの先につけて舌先で味わう。作る時期は11月から3月頃までの寒い季節。新鮮な材料が手にはいる時に限る。(「酒肴<つまみ>のネタ本」 ホームライフセミナー編)

女猩〻

侍客(さむらいぎやく)の無理言ひ酒。牽頭仲居(たいこなかい)を味方(ミかた)につけ、芸子(けいこ)壱人を盛潰(もりつぶ)さんと、さいつおさえつ大酒宴(さかもり)。かへつて味方敗北(はいぼく)して、牽頭(たいこ)仲居大めれん。客ハやう/\半酔にて、彼芸子(けいこ)にむかひ、扨/\そなたハ強(つよ)ひ酒、いつかな叶ハぬそ。(四ウ)大将/\、アレ又ぬらしか。そなひそやしておくれな。イヤ/\、追従(ついしやう)ハもふさぬ。酒にとつての大丈夫(たいどやうふ)、何と申て誉(ほめ)ふぞ。一騎当千(いつきとうぜん)と申て能(よか)らふか。万夫(はんふ)不敵(てき)じや。私(わ)しやいやいなア。そんな誹名(はいめう)、付てお呉(く)れな(「時勢話綱目(一)」 武藤禎夫・編)

賜雁の儀

毎年開館「賜雁の儀(しがんのぎ)」といふのがある。これは彰考館開館の儀をこの弘道館に移したのである。雁は国主が放鷹(ほうよう)自ら獲たもので、此日は館では国老執政以下教職副以上皆礼服で登館する。城中より公の使者として小姓頭取が着く、総教が玄関に公使を迎へ国老以下は正庁に伺候する。公使は諸職は教育掬育の労を慰め雁を下賜される、国老以下謁を拝す。公使退き総教は之を玄関に送る。次に国老以下座につき庖人が雁を砧案上に載せて庖丁頭は礼服で料理式を行ふ。終ると総教が正座について弘道館記を講じ、次に日本紀、孝経各々一二章を講じ、次に諸教師亦各々其技を奏するのである。其後皆庁座について雁羹及び酒を賜ふのである。実に堂々たる開校記念日の式典であり、又荘厳な始業式である。特に藩より慰労の酒肴を賜ふといふ所は、実に床しい例といふべきである。(「弘道館の教育」 今宮千勝)

私のハシゴ酒が始まる

六時近くに簡単に仕事がすんで、まず、初めは、「利佳」へ顔を出す。この店は、この間、開店二十周年を迎え、盛大なパーティーをやったばかりだ。女主人のおりかさんは、還暦まであと二、三歩の年齢(とし)だが、ますます元気だ。客が混んできたので、私は、「由美」へ移る。ここは、昔、新宿二幸裏のロマンス横丁の一角にあった。今は、区役所通りを大久保の方へ歩くと左側に仮小屋みたいな飲み屋横丁が数列ならんでいるが、そのなかにある。「利佳」では、ビール一、二本と日本酒三本を冷や奴を肴にやった。「由美」では、ウイスキーの水割り三、四杯を生生姜の甘酢漬けで。-

「由美」を出て、私は「アンダンテ」へ行く。若い女主人は、銀座の「葡萄屋」にいたナツコさんである。ここは、野間宏、水上勉、井上光晴、佐木隆三氏らが常連で、新宿で、数少ない文壇バーである。「アンダンテ」は、富山の名酒といっていい「銀嶺・立山」という酒を飲ませてくれる。この店を出て、私は帰るつもりだった。「アンダンテ」の二、三軒隣の「三日月」の前を通ると、私は名前を呼ばれた。声の主は、田中小実昌さんだった。コミさんの愛称のあるこの作家は、その夜から一週間前に、直木賞が決まった。コミさんと逢ったら、帰るわけにはいかない。ここから、また、私のハシゴ酒が始まる。(『酒呑みに捧げる本』実業之日本社刊)(「作家の食談」 山本容朗)

二月の田ぬウムイ(東村平良)

あまんちゆーぬはじまい(アマンチューの始まり) しるんちゆーぬはじまい(シルンチュの始まり)

うふふくーぬむーち(大きく企みなさって) くふくしばやのむーち(小さくしばりなさって)

うきんじゆばくぬむーち(受溝を企みなさって) はいじゆばくぬむーち(走溝を作りなさって)

あーらあくばくのむーち(足高(牛)を企みなさって) あーらかさくのむーち(足高を企みなさって)

ちぬらかさやぬのむーち(足高(牛)を企みなさって) あかんちややくぎひく(赤土をこねて)

しるんちややくぎううきて(白土をこねて) あまんちやにしばさひーち(甘種にしばさひいて)

しるんちやういて三日なゆりば(白種植えて三日になると) ぬうえ/\と根立てて(ぬうえぬうえと根立てて)

しぎ/\と植立てて(繁々と植え立てて) 四月かなゆりば(四月になると)

くにがみみふううがまりて(国の御穂が拝まれて) 五月かなりゆりば(五月になると)

あぶしかたわからぬ(畦形がわからない) にしがじのふりば(北風が吹くと)

ふうえぬあぶしまくら(南の畦を枕) 六月に なゆりば(六月になると)

かいべゆすたぬむ(刈り部を寄せ頼む) みきべゆすたぬむ(神酒部を寄せ頼む)

ゆひべゆすたのむ(結い部を寄せ頼む) かなさぎにちちんじやち(金あさぎに突き出して)

じき主にてれらりて(ジキ主に手摩られて) うんさくばぎれたあてて(御神酒を造り立てて)

まんさくばまれたあてて(真神酒を造り立てて) かなむいにうさぎて(金森に押し上げて)

うがまりてとふあくさ(拝まれて十百歳) うかまれてやふあくさ(拝まれて八百歳)

しまぬやにうかまりて(島の親に拝まれて) くにぬやにうかまりて(国の親に拝まれて)

うかまりてとふあくさ(拝まれて十百歳) うかまりてやふあくさ(拝まれて八百歳)(『南島歌謡大成』Ⅰ沖縄篇上 ウムイ389)これは本島東海岸の東村平良(たいら)に伝わる神歌である。先に掲げた西海岸の座間味島のウムイと比較すると、国土の創造の部分こそないが、アマンチューと稲作が謡われている点はほとんど同じである。(「おもろさうし」 外間守善)

*アルコールにいちばん冒されるのはどの臓器か?

アルコル中毒は、肝硬変の素因なのか、原因なのか、それとも単に悪化させるだけの要因なのか、ということについては論争の余地があるが、アルコールが肝臓に悪い影響を与えることは間違いない。検査を受けたアルコール中毒患者のうち、酒を飲むようになって約十五年後に肝硬変になるのは「わずか」半数だが、肝硬変にならないまでも、たいていアルコールによる脂肪肝または肝炎、あるいはその両方に罹っている。これらは、より重い病気である肝硬変の前兆となることも多い。しかし、アルコールは肝臓を冒しはするが、それより早く、別の器官を破壊する。それは脳である。一九七八年に、デンマークの五人の学者が行った研究によれば、三十七人の若い男性のアルコール中毒患者が、肝臓障害と「知能障害」の両方の検査を受けた。そのうち肝硬変になっていたのはわずか十九パーセントだったが、知能障害が発見された者は、何と五十九パーセントにものぼった。これは若い患者(被験者の平均年齢は三十歳)の例であり、肝硬変は発病するまで長い時間かかるので、そのときの検査では正常だった人でも、後になって肝臓をこわす人が多くなる可能性もある。それにしても衝撃的なのは、彼らが、たった十年の平均飲酒年数で、すでに脳は冒されていたということである。この研究を著した学者たちは、知能障害は、「慢性アルコール中毒の合併症として、最も早く現れるものだろう」と結論している。またそれは、老年期に先立つ痴呆症の、認識されてはいないが、主な原因である、ともいっている。そういうわけで、自分が死ぬまで、あと二十年や三十年は大酒を飲んでいられると思っている人がいたら、考え直した方がよい。たとえ肝臓の方は大丈夫でも、頭の方が、自分でそれがわからないほど、危険な状態になっているかも知れない。それから、そのような障害がワイン中毒者やウィスキーなどをがぶ飲みする人だけに限られているのだと思っている人がいるなら、デンマークの研究の被験者が好きな酒はビールだったと言っていたこともつけくわえなければならない。(「うそ?ほんと?小事典」 タッド・トゥレジャ 刈田元司・訳)

美酒八斗

華翰致薫誦候(かかんくんじゅいたしそうろう)御両所様御入門之義、尊大人より御願に付、不肖(藤田東湖)をも不顧御許諾申処(かえりみずごきょだくもうすところ)、縷々(るる)御書中の趣、且御契約之為嘉儀美酒八斗御投恵不堪感謝之至(かんしゃにたえざるのいたり)、乍併(しかしながら)御不自由之御中何共痛却此事に御座候、野拙(自分)事、御承知之通之頑鈍天地の一棄人教導之任、非敢当候へ共、尚武右文(しょうぶゆうぶん)国家報効之義は御同意之事に候間、乍不及御切磋申度(およばずながらせっさもうしたく)、為斯道致雀躍候(しどうのためにじゃくやくいたしそうろう)、御報迄早々如此に御座候恐惶謹言。 閏二十六日 藤田彪 原田八兵衛様 同八次郎様 師に傾倒して敬仰する弟、弟に対して謙虚其任に非ずとなす師、然も心中燃ゆる如き祖国精神と教育愛、師道はかくして確立するもの信ぜられる。(「弘道館の教育」 野田貞雄) 十五前後の幼童二人からの入塾依頼に対する藤田東湖の返事です。

〇禁酒(きんしゆ)

久(ひさ)しく見舞(みまハ)わぬ友達(ともたち)の所へ見舞た所、これハ忝(かたじけな)い(三ウ)ともてなし、それ、お盃(さかづき)を出(た)せと、女房(にようぼう)へのいひつけ。きやつ、元トからしわんぼうだが、何を思ひ出したか、ち走(そう)ふりと心に不審(しん)。幸(さいハい)と禁酒(きんしゆ)なれば、〽イヤモウ、その御世話(せわ)(四オ)よしにしてください。わしはちつと願(ぐわん)が有て、きびしい禁酒だと聞(きゝ)、〽なに、禁酒だ。そんならなを盃(さかつき)を出せ(「譚嚢」 武藤禎夫・編)

某月某日

女房を連れて、飲みに出かけた。あまりいい趣味ではないが、なんとなく、年に二度ぐらい、そうなってしまう。バーの女たちに言わせると、女房と一緒だと私はまるで人間が違ったように緊張してみえるらしい。私に言わせると、冗談じゃないと言いたい。緊張するどころか、たるみきってしまっているのである。不思議にどんな店に行っても、女房が一緒だと、家で飲んでいると同じような気分になってしまう。音楽が鳴っていても、茶の間のテレビの音楽が聞こえてくる感じだ。つまり、バーの支配力よりも女房の支配力が偉大なのだろう。女房というものが大変な存在であることは、一緒に飲みに行けばいちばんよく分るようである。(昭和43年6月号)(「酒中日記 飛田に一人」 黒岩重吾)

現代宴会作法あれこれ

とはいえ、酒席において守るべき戒律が、まったくないわけではない。その第一は、自分のプライベートな部分についてしゃべることを慎むことだ。酒を飲むと、しきりに家庭のことを話したがる人がいる。細君や子供の話などを自慢げにしゃべるのはいけない。誰でも細君とは好きで一緒になったのだから、女房自慢の一つや二つをしたいものだ。しかしそれを話さないのは、そんな話をしても他人が少しも面白くないからだ。落語に出てくる大家の義太夫語りと同じで、聞かされる方は、馬鹿馬鹿しい。-

もっとも、自分の家族をカリカチュアライズしてとりあげる場合はいい。例えば一般論として同僚たちと最近の女房族や子供たちのあり方を批判するときなど、感心できない例として自分の女房や子供を俎上にのせ笑いを買う場合は許されるだろう。自慢げな女房や肉親の話は禁物だ。つぎにたいせつなことは、座持ちができることだ。宴会の席であれ、会議の席であれ、およそ人が集まって話が進むときには、道化役的な明るい進行係が必要だ。しかし道化役を引き受けるのは、けっしてやさしい仕事ではない。自分の気持ちを押し殺して相手をたてなければならない。宴会であれ、飲み屋で仲間と酒を飲む場合であれ、何人かの人間が集まる席には話題の流れというものがある。-

というふうに、その場の話題に戻してやる。それが座持ちの役どころなのだ。また、酒席では、よく全体の流れがまとまらず、間のもてない雰囲気になることがある。座持ちが必要になるのは、こんな場合だ。歌を歌ってもよいし、余興を披露してもよい。誰かがピエロ役を買ってでてくれると、白けた席も救われる。このように優れた座持ちとは、横道にそれた話題を本筋に戻せる機知と沈んだ空気を華やかな空気に変える能力とを兼ね備えているうえに、自分を殺して他人を思いやる心を持たなければつとまらない。-

話の枠を広げる努力を惜しんではならない。相手が部下であろうと、官庁の役人であろうと顧客であろうと同じである。話を広げることで、相手は自分のもつものを披瀝(ひれき)してくれるものだ。それはその人のもつ知識であり、情報であり、ものの考え方である。そういうものが思いがけず自分に役立つことがある。人のものの味方を知ることによって、自分の枠を広げることができる。聞き上手になるということは、自分のいいたいことを抑えて、相手の言い分を聞くということだ。相手から自分の益になることを聞き出せるのも、聞き上手の徳というものであろう。(「現代サラリーマン作法」 竹内宏)

麒麟ビール

栗煎餅のなかには、栗が入っていないんですね。栗が入っていないということは不当表示にあたる、ということなんです。これはあるとき、公正取引委員会が日本中のお菓子屋お土産のチェックをしたそうなんですが、そのとき、栗煎餅が不当表示というかたちになった。つまり栗煎餅をつくってはいけない、売ってはいけない。栗煎餅に栗が入っているかいないか、いないからといって抗議を申し込んだ人がいたのでしょうか…。いないんですね。わたしにいわせれば、よけいなお世話なんです。わたしは公正取引委員会のこの栗煎餅について、ちゃんと調べました。それで、「なぜいけないのですか」と聞きましたら、もちろん答えは「不当表示」。「栗が入っていなければいけないのか」という言い方をしましたら、「栗煎餅という以上は栗が入っていなければいけない」というんです。それでわたしは、ほかのものをいろいろ聞きました。「うぐいす餅というのは、ウグイスが入っているんですか(笑)。ブルドックソースというのは、ブルドッグが入っているんですか(笑)。麒麟ビールというのは、キリンが入っているんですか(笑)。カッパえびせんというのは、エビは入っているでしょうけど、カッパが入っているんでしょうか(笑)。もちろん相手は大きな声で笑いました。わたしは笑いごとではないので、「なぜいけないのですか」と、あらためて聞きました。そこはお役人ですから、まじめに答えるんですね。「永さん、麒麟ビールのなかにキリンは入っておりません。ブルドッグソースのなかにもブルドッグは入っておりません」。そんなこと、わかって聞いているのに、まじめに説明されました。「だったら、栗煎餅だっていいじゃないですか」と聞いたら、ここが違うんです。「麒麟ビールやブルドッグソースにキリンやブルドッグが入っていないのは常識です。栗煎餅がいけないのは、栗が入っているかなと思う。入っているみたいだな、と思う。ここが問題なんです」わたしはもう、呆れて口もきけないという状態でした。でも、はっきりいいますが、栗煎餅をつくっている企業なんていうのは、森永とか明治とかいうような、大きな企業ではないんです。わたしの知っている小田原の栗煎餅屋も、老夫婦が焼いていたんです。不当表示といわれれば、たしかに不当表示かもしれないけれども、でも、そういう仕事まで奪ってしまっていいのか。公正取引委員会は栗煎餅から総会屋まで、あるいは栗煎餅から銀行・証券会社までチェックしているわけです。チェックするということに関してはありがたいのですが、法律ということになりますと、栗煎餅も例外とはしない。(「商人(あきんど)」 永六輔)

赤い酒

甘口である。紹興酒の色も味も含めて、その濃さを薄めてのばし、上品な風味に仕立てている。まったりまろやか。しかし、強い酸味がそれらをオブラートのように包み込んでくれる。そして、吞んだ後の、口内にふわっとひろがる苦味がいい。カンパリ風だ。カクテルのベースとしてもイケそうだ。新潟県特産。色が美しい琥珀なのは、紅麹がかもし出す色とのこと。ちなみに通常日本酒は黄麹を使用する。どうやら、この麹菌が清酒のできばえのすべての決め手であるらしい。麹は魂なのだなあと気づく。米を糖化するのも、酵素(味の成分をひきだす)を作るのも麹がやってのけているのだ。麹がないと米は酒になれない。人間は、肉体に魂が宿ってはじめて生命がふきこまれる。人間も酒も魂(麹)あっての物種なのだと。そして、そのような魂から「あかい糸」を一本ひもときたぐりよせて、今夜は「あかい酒」を吞み交わしているのである。「この苦味。人生を溶かしているね。味わい深いよね。」オット。艶歌じゃあるまいし、詩人はそのような安っぽい批評をしてはダメなのだ。酒に艶歌の抒情をもちこまないこと。これは、『私の飲酒十ヵ条の訓』にいれておこう。(「詩と酒に交われば」 市原千佳子) 赤い糸とは、呼び出された別れた夫です。

題袁氏別業 賀知章

主人不相識

偶坐為林泉

莫謾愁沽酒

嚢中自有銭

主人ハエアレロ名ハ知ラネドモ

庭ガミタサニチヨトコシカケタ

サケヲ買フトテオ世話ハムヨウ

ワシガサイフニゼニガアル(「勧酒」 井伏鱒二) 莫謾愁沽酒

後酒宴後御徒目付に酒賜りし事

一(徳川光圀が)西山に隠れたまひし後も酒をこのミたまひ、近従にも賜ハりしも、大抵三献ほとつゝなり。宴終らんとする時には、御徒目付を召したまひ、今宵酒宴中、坐上に其方目にかゝることハなきヤと問しめられ、納めの盃を賜しとなり。又或時ハ御徒目付に其方ともハ 宰相殿の目代なれハ、目かゝりの時は我等か事にても許すへからす、況や其余をヤ。されとも目付にはあらす横目なるそとのたまひしとなり。見聞録(「西山遺聞」 立原翠軒)

五 下戸(げこ)の宿老(しゆくろう)を上戸(ご)といふ

去町の宿老ハ、かたのごとくの下戸(こ)にて、酒(さけ)と云ふ咄しもいやがる人なりけるを、影沙汰(かげざた)に大上戸の底(そこ)ぬけじやト(四ウ)云ふ。それは大きなうそじや。酒ハ一滴(てき)もならぬ人を、扨も無実(むしつ)の難題(なんだい)をいひかける事、いとしげに、さりとは思ひちがひにて侍らんと、せりあひける。しても字(じ)に書てハ成程さけのミ也。其証拠にハ、宿老に御の字を書付て見給へ。御しゆくろう(御酒喰ろう)トよむじやないかと云ふた。(「軽口もらいゑくぼ 下戸の宿老を上戸といふ」 武藤禎夫・岡雅彦編)

(1)清酒(3)

南部藩に出た最初の近江商人は村井新七である。彼は慶長一六年に遠野を訪れ、二年後には盛岡城下町の土ノ橋、すなわち商業地としての一等地に店舗を構えた。新七は養子縁組を繰り返し、油屋や糀屋を開業して商売を拡大した。酒造りを始めたのは、小野権兵衛(後で村井姓を名乗る)が近江屋に仕えた寛文年間(一六六一-七三)後である。近江商人は商いの手法だけでなく、金の発掘・利用や清(すみ)酒醸造など技術革新の持ち主でもあった。(注7)村井新七が遠野の小友という僻地を訪ねたり、村井権兵衛が酒屋で資産を成した遠因はここにある。当時、どぶろくが一般的であった東北・陸奧で権兵衛酒屋の「すみ酒」は評判となり、この酒づくりで一気に蓄財を成し遂げた。関連して、当時の岩手で産出される南部砂金は純度が非常に高く、近江商人が江戸に持ち上がって金貨に換え、さらに銀本位の大坂で金貨を銀に換えると、砂金段階から五〇%前後の為替差益が得られた。近江商人による砂金決済の奨励によって、砂金が貨幣として普及し始め、こうした錬金術が実現したのである。醸造業界には、江戸時代に近江商人が始めた酒屋が今でも数多く残っており、俗に江州蔵と呼ばれる。村井家の流れをくむ「あさ開瑞宝」(一八七一年・明治四年、『あさ開』、岩手県)のほか、「西田酒造」(一七〇四年・元禄年間、「田酒」、青森市)、「山中酒造店」(一八〇五年・文化年間『一人娘』、茨城県結城市)、「岡与酒造」(江戸時代、『花泉』、群馬県藤岡市)などがある。(「老舗企業の研究」 横澤利昌)

あぢさゐや仕舞(しまひ)のつかぬ昼の酒

乙二(おつに 一七五六~一八二三) 『松窓乙二発句集(しようおうおつにほつくしゆう)』(文化期頃)

美しく咲く紫陽花(あじさい)を見ながら、昼間から酒を飲みだしたところ、かぎりなく盃を重ねることになった、の意。時間の長い昼間は、ついふんぎり悪く飲み続けてしまうのである。季語は「紫陽花」で夏。(「日本秀歌秀句の辞典」 小学館辞典編集部)

神事と酒の久しい伝統

同じ東北でも南部の福島県南会津の館村では、もとは正月や祭に飲む酒は村桶とよぶ大きな桶につくって、村中の人が集まって飲む宿を酒のトウといい、祭日以外にはあまり酒を飲むことはなかったといっている。ここのように酒はふだんの日にめいめい勝手に飲むものではなく、祭のためにかもして神に供え、衆人相饗するものであったという昔の気持ちを記憶している村も少なくない。田植も祭の一つではあるが大いに飲んでいるうちに、ふだんにも飲むようになったのである。九州や瀬戸内海地方で、祭のすんだ翌日あたりの酒宴をツボゾコノミといい、(鹿児島県)、カメコカシ(徳島県)・ザンシュ(石川県)・タルフルイ(石川県)というように、酒は祭が終わると同時に飲み切ってしまう筈のものであったことも、古くは酒は祭のためのものであったことを語るものである。大嘗祭の白酒・黒酒をはじめとして、神人相饗して共に酔って神惠を感得し、村民相互の共同感を催す神酒の霊妙な力は、樽神輿(たるみこし)などの思い付きにもあらわれている。明治時代、酒の私蔵が禁止された時にも村の祭祀に用いる酒には特例を設けてこれを許可し、昭和年間に至るまで祭の酒だけは無税で造ることができたのである。戦時中も冠婚葬祭用の酒だけは特配されていたのも、神事と酒の久しい伝統によったものである。(「食生活の歴史」 瀬川清子)

題陶淵明図(陶淵明ノ図ニ題ス) 方外道人

代官給分僅五斗 代官ノ給分 僅(わず)カニ五斗

作詩飲酒実難過 詩ヲ作リ酒ヲ飲メバ 実ニ過(すご)シ難シ

老衰退役帰田舎 老衰 退役 田舎ニ帰リ

子供成長世話多 子供 成長 世話 多シ-

昔からあんなに日本の詩人・文人たちに敬慕欣仰された高士陶淵明も、方外の筆にかかっては全くたわいもない。小手先で引っ繰り返すのではなくて、ごく普通一般の目でじっと暖かく見られると、たいていのものが本性をあからさまに出して、これまた普通一般と同じ人間になってしまうから妙である。(「日本詩歌歳時記」 実川栄次郎) 方外道人は江戸末期の木下梅軒という狂詩作者です。

「四方のあか」序

このふみや、 四方の赤の一本気にして、かりにも水くさき駄酒をまじえず、もとより巴人亭の本店につみて、かつて呑口をだにひらかざりしを、をのれひそかにこれをうてへて、こたみ琉球のかゞみをひらき、樽底のおくをさがし、徳利のかけたるをおぎなひ、四斗樽のもれたるをあつめて、しるしの杉のはん木にのぼせぬ。もしきゝ酒の口巧者あらば、きたりて名酒の味をなめよ。暖簾にしるき扇巴、これを居酒屋の門にかけて、一字の損益をまつといふ。 宿屋飯盛しるす(「大田南畝全集第1巻 四方のあか」 ) 宿屋飯盛(やどやのめしもり)による序です。

酒のむに よき頃なれやけしの花 葛三 題叢(夏)

酒腹も あすまでこすな御祓川 成美 題叢(夏)

酒を煮る 家の女房ちよとほれた 蕪村 新花摘

酒を右 琴を左に春くれぬ 二柳 新類題(雑)

酒飲みの 膝昼過ぎぬ更衣 暁台 句集・台叢(夏)(「近世俳句大索引」 安藤英方編)

細胞融合によるワイン酵母の育種

酵母は単にアルコール発酵を触媒する生物であるばかりではなく、醸造中にできるいろいろな分解生成物を材料にして、新たな香味成分の生成を触媒する生物です。したがって、(ワイン)各醸造場では醸造蔵に住みついた酵母をことのほか大切にしているのです。醸造技術者にとっては、酵母の育種による品種改良は新たなワインの設計を可能にします。酵母は、4章2節(八五頁)ですでに述べたように、一倍体栄養細胞(ハプロイド)の生活史と二倍体ディプロイドの生活史をもちます。この性質を利用して、直接接合法による酵母の育種をすることができます。異家稔性二倍体の日本醸造協会九号清酒酵母から一倍体をとり、これと自家稔性のワイン酵母との交雑による方法がそれです。清酒酵母のハプロイドは、酵母エキス、ペプトン、グルコースの栄養源からなるYPD液体培地で二四時間培養したのち出芽のみられない細胞を用います。いっぽうワイン酵母の胞子を細胞膜溶解酵素で処理し、子のう壁を溶解し裸の細胞(プロトプラスト)にした後、YPD液体培地に入れて、一~二時間経過させ膨潤して発芽状態に入った胞子を用います。顕微鏡下でこの胞子をつかまえるミクロマニピュレイターという装置を用いて培地寒天フィルム上でハプロイドと胞子を接触させると、約一時間後に接合子ができます。接合子を培養してコロニーを作らせた後、種々の発酵試験、試験醸造を行い新しい酵母かどうかを判定します。この方法とは別に、プロトプラスト同士を融合させるやり方があります。二種の酵母プロトプラストをソルビトールに懸濁して、交流高周波および直流パルスをあてる電気融合液法と呼ばれる方法では、細胞融合の頻度が一〇〇倍以上も高くなります。プロトプラスト融合株は再生用の寒天培地上で摂氏三〇度で三~四日間培養すると再生体コロニーが得られます。再生株について種々の試験をして、親株より性質の優秀な再生株が得られたら醸造に応用します。(「発酵食品への招待」 一島英治)

酒狐

第一一四項 かつて『宮崎新報』に、同県東諸県郡内にて、光村某と西岡某との両人が、金円調達のため瓜生野(うりゆうの)村に赴き、やがてその用事も済み、焼酎の馳走(ちそう)に酩酊(めいてい)して己の村へ帰る途中、光村が狐(きつね)に誘われて藪(やぶ)の中に入り、その挙動の怪しかりし顛末(てんまつ)を記してあった。これ、狐憑(つ)きにあらずして酒憑きというべきものである。ずいぶん世間には、狐の人をだますにあらずして、酒の人をだますことが多い。されば、酒もまた狐の一種であるゆえに、余はこれを酒狐(しゆこ)と名づけたいと思う。(「おばけの正体」 井上円了)

私小説A

私の人生計画は、すべて酒の中から生まれたといっていいでしょう。もし、この世の中に酒が存在しなかったなら、藤本流人生観、藤本流人生計画といったものはうまれてこなかったに違いありません。酒は少年時代より盗み酒をしていました。なにしろ、父も祖父母も無類の酒好きでしたから、食糧不足の時でも、家のどこかに酒壜が隠されていたものです。そんなわけで、母の目を盗んで酒を飲んで気分良く中学校に登校した日もありました。いやな試験の日などは、どうにでもなれという大きな気分になり、かえって試験問題が解けたものです。カメノコウといわれた科学分子構造式なんかは、ほろ酔い気分の方がほんのりと記憶が舞い戻ってきたものでした。が、これはまだ"人生"とあまり関りがないようです。一番酒と人生が結びつけられたのは、大学三年の時かと思います。大学の講義をサボって映画ばかり観て歩いていました。講義はマル経といわれるマルクス経済学が主で、資本主義よりは社会主義は数段上だと経済学部教授が説くのですが、これが馬鹿らしかったのです。卒業すれば、資本主義の下に就職するのではないかという矛盾にさいなまれて、学校へ行く気にもなれなかったのです。それよりも映画を観て歩く方がどれだけ人生に有意義ではないかと考えていたのです。その日も南海電車で難波に出て、ぶらぶらと千日前筋や道頓堀を歩き、いつも立寄る古書籍の宝庫『天牛』で古本をあさり、ベルグソンの『笑いの哲学』を買い、大劇の裏の喫茶店でビールを一本飲み、道具屋町の方に足を運び、セントラル劇場に入ったのです。午前中の第一回目でしたので、客はまばらでした。上映されていたのは、フランス映画でした。ジャン・ルノアール監督の『大いなる幻想』なる俘虜収容所を舞台にした男臭い作品でした。ジャン・ルノアールは、あの画家のルノアールの息子だけあって、なかなか抒情的な画面を展開していました。主演は若き日の精気溢れる感じのジャン・ギャバンでした。が、一回目を見て、二回目を見ている裡(うち)に、ビールの酔いもあって不覚にも眠ってしまったのです。ふっと目が醒(さ)めました。暗がりの中で腕時計を見ました。十五分ほど眠っていたようです。が、画面はすでに数ヶ月が経過しているではありませんか。一回目でストーリーは分かっていましたから、十五分=数ヶ月がすぐにわかりました。この時、映画という芸術はなんと素晴らしいことかと思ったのです。現実の一時間半の間に数年、いや、数十年を圧縮することも出来ますし、また一挙に過去の世界へ舞い戻ることも可能だし、未来の世界の宇宙、海底、土中にまで潜り込むことが出来るではありませんか。「これだ。映画の世界に入るべきだ。スクリーンの向う側の世界に入ることこそ人生のロマンではないか」私は繰り返し自分に語りかけていました。暗闇の中でえらく興奮したのは、少年時代にお化け屋敷に行った時と、あの映画館の中の二回だけです。もし、ビールの酔いで眠っていなかったなら、あの考えに取り憑(つ)かれていなかったと思うのです。(「掌(てのひら)の酒」 藤本義一)

税のいろいろ 酒

「諸国税法の儀、士風を弁へずに新法を立て候ては、却て人情に戻(もと 悖)り候、一両年は旧慣に仍(よ)り候」とて、「金は会計官、米は大阪会計官へ当辰より納める事、諸府県月給其他諸入用は、凡積りを以て、租税の内より夫々儲(たくわ)へ置き、皆納の節明細勘定書さし出す事、旧幕旗下采邑(さいゆう 領地)没収の分は府県並諸藩御預所支配たるべき事」と定めた。慶応四年八月(七日)である。徳川時代の酒税は、酒屋に制限があったように、石数にも制限があり、取り立ては運上冥加金と称した。新政府では酒造は古来定法もあることだが、規定外増造は固く禁ぜらる。凶年には分割(ぶわり)をもって減造させる。百石につき金二十両の上納金を仰せつける。前年心得違いして規定外の増造した者で、鑑札取り上げられたる者、悔悟のうえとあれば、百石五十両の割で納めよと命じた。濁酒は税を取らなかったのかと思うと、同じ八月(二十日)に、「本年は水損凶作の聞えあり、或は軍事等の課役も少なからざるを以て、一時冥加金酒造は高百石に付金十両、濁酒は二両とす」とあり。一時冥加金とは新たに酒造の営業を許可する時収る免許料をいい、年々冥加は一期の営業税を謂うとある。私たちの子供の時分には、どぶろくはどこの家にもあった。清酒に比べれば小額の税でつくれたから、呑助でなくてもつくって自他の吞料とした。甘酒をつくって、粳(うるち)の堅い握り飯を打ちこめば白馬になるというのだから世話はない。税が出るようになると、盛んに密醸された。戸棚の中でつくったり、天井の上でつくったりした。匂いが高いからじきに見つかるので、肥料小屋のように見せかけた小屋を山の中へ建てて、地中へいけ込むこともあった。税務署の連中は蚤とりまなこで村中をまわって歩いて、初めは覗(のぞ)かずにいた肥料小屋まで、気がついて探すようになった。いまはつくる者がほとんどないから濁酒の本当の味も忘れられていく。(「史料 維新の逸話」 横瀬夜雨)

蕎麦屋酒

運よくいい蕎麦屋にたどりつけたときには、それまでの仕事のことはすっかり忘れ、まずは、板わさや焼き味噌、たたき海苔(のり)などの簡単な酒肴でお酒を一本飲む。不思議と、蕎麦屋では昼下がりに酒を飲んでも罪悪感が少ない。さらに、出汁(だし)巻き玉子や天ヌキ、鴨焼きなどともう一本合わせる。最後に蕎麦切りをたぐるが、蕎麦に合わせて酒をもう一本やるのもいい。決して長居はせず、酩酊もしない。これが蕎麦屋で飲む酒の最低限のたしなみである。このような蕎麦屋酒のやり方は、江戸の頃からの庶民の楽しみとして伝承されてきた。そもそも、蕎麦屋は庶民が酒を飲みに行くところであった。江戸は、大坂のような住み込みの商人より長屋で暮らす通いの職人が多かったので、仕事場からの帰りに寄る蕎麦屋は、酒を手軽に楽しめる絶好の憩いの場となったわけである。蕎麦屋には上酒が置いてあったとされている。安いが値段相応の酒を提供していた店との違いを出す戦略で、いい酒を安い価格で提供したのだ。蕎麦切りをたぐる前に酒を飲んだことから、蕎麦屋で出す酒のことを「蕎麦前」とも呼ぶ。このいい酒を出す戦略は大当たりして、鰻屋なども真似ることになる。(「蕎麦屋酒」 古川修)

遣興(けんきよう) 韓愈 原田憲雄訳

一生を洗い流してくれるのは ただ酒だけだ

あれこれ考えてみるけれどのんびり過(すご)すにしくものなし

世間のことも 身の上も くよくよするな

人間世界も夢の中と思えばいいさ(「酒の詩集」 富士正晴編著)

トリスタンとイゾルデ

船はコーンウォールに近づいている。イゾルデ(コーンウォールのマルケ王の妃となるべきアイルランドの王女)はブランゲーネを通じてトリスタンを召す。しかしトリスタンはすぐにはこの命令に従わない。彼は自分の役目がかの女を王のところへ護って行くことに過ぎないというのである。この答えに誇を傷つけられながらイゾルデはトリスタンを呪う。そしてブランゲーネに向かつて彼との関係を物語る。その物語によれば、何年か前にアイルランドでかの女は負傷して倒れている彼を発見したことがあつた。しかし、彼はその時がかの女の縁者や許婚の愛人トロルトを殺していたのであつたから、かの女は当然彼を殺して復讐すべきであつた。ところがかの女は彼を手厚く看護してその健康を恢復させ、その結果、彼はかの女を恋するようになつた。そしてかの女もまた彼が仇敵であることを忘れてこの恋に応えた。しかし、彼はやがて故郷のコーンウォールに帰り、いま、マルケ王の妃としてのかの女を迎えるために使者として来たのであつた。イゾルデがあまりにトリスタンの薄情を呪うので、ブランゲーネはその激情を鎮めようとする。しかもイゾルデはその言葉に耳を藉さないで、遂に毒酒の用意を命令する。船は陸地に近づいた。水夫たちのよろこぶ声が聞える。トリスタンの家来クルヴェナルが来て、上陸の準備を促す。イゾルデはそれには答えずにただトリスタンを召す。やがてトリスタンが来て、名誉を重んずるがためにかの女の傍を離れていたのであると説明する。これを聞いたイゾルデは過ぎ去った日のことを彼の思い起こさせようとして、殺そうとすれば彼を殺すことができたのであるという。トリスタンは復讐を受ける刻の来たことを感じて自分の剣と胸とをイゾルデに差出す。けれどもイゾルデは彼を刺すに忍びない。そこで彼を許したような振りをして、平和の盃をすすめる。トリスタンが盃を手にして半分ほど飲んだ時、イゾルデは突然それを奪い取つて、残りの酒を飲み干してしまう。かの女は当然二人を襲うべき死を覚悟していた。ところがブランゲーネはイゾルデの知らないうちに、死の毒薬を、恋の魔酒に取換えておいたのであつた。それがために二人の血は怪しく湧立ちはじめる。そして二人は船が既に陸地に着いたことにも、マルケ王がかなたから近づいて来つつあることもまつたく気づかないほど強烈な恋に酔わされてしまうのである。(「歌劇大観」 太田黒元雄) 第一幕です。

いまさらに(酒中花) 英十三作 赤坂りき曲

〽本調子いまさらに 鼓(つゞみ)をうたず 唄もなく 二人 目と目に くむ盃は サット笑った 酒中花の 柳は緑 花は紅

水商売からの眺め

水商売が再現しているのは、日本人の「真実の」側面ではなく、違った側面でもなかった。水商売という避難所で彼らがしたり言ったりすることの意味は、外の世界での彼らの行動に関連づけて初めて理解されるもので、その逆もそうだった。一方の文化がもうひとつの文化を規定しており、両者はお互いの存在なしには形をとることができないのだった。逆説的に聞こえるかもしれないが、外の世界と同じように水商売のなかでも、「場所がら」ということが言われた。軽薄、露骨、酩酊は水商売の世界特有のものであり、その反対のものは無関係だった。やり過ぎてありがたがられるということは当然なかったが、外の世界では礼儀、節制が奨励されるように、ここでは好色や酔態は、奨励されはしないものの、両方とも眉をひそめられるということはなかった。ヨーロッパやアメリカの同じような店(いかがわしい所ではなく普通の飲み屋)では許されないようなふるまいが、日本では大目にみられていた。酒をけちらず他の人と打ち解けているお客は、つき合いのよさを振りまいていた。少なくともここまでは、たいていの場合は義務だった。アルコールの摂取が医学的な理由で制限されている人の場合は、このきまりは撤回されたが、日本の禁酒主義者は、前もって仲間に自分が酒を断っていることをきまり悪そうに知らせるという不幸な人間だった。酒が許されないというのは、ささいな不便などということではなく、社会的なハンディキャップなのだった。水商売のなかでは日本の過去の姿が、外のどこよりも、歴史的な場所である奈良や京都でよりも、もっと生き生きとブーンの眼前によみがえってくるのだった。東京の水商売の町の雑踏と色のなかに立つと、今でも人はつかの間、江戸の町角にいるような幻想にとらわれるのだった。(「水商売からの眺め」 J・D・モーリー)

吟醸酒のお燗

山「そうそう。私も飲食店ではなるべく店の流儀に従う主義なので、燗を断られたら憂鬱な気持ちになりつつ、仕方がなく別の酒を頼むことはありますよ。でも、タイプによっては、日なた燗や人肌燗ぐらいのほうが、ソフトな甘みが出て、冷やして飲むより断然、魅力的に感じることもあるんですよ。この「王禄 丈径」は普段は冷やして飲んでいたんだけど、蔵元の石原丈径さんと一緒に飲んだ時に、彼自身がぬる燗にしてくれたんですが、おいしくてめろめろになっちゃった。」

勘「丈径さんも山同さん好みのカッコイイ人だもんね」

山「勘さん! お酒の話してるんですけどぉ。大吟醸でも燗がおいしいと想定して造られた「九頭龍(くずりゆう) 大吟醸燗酒」なんていうお酒もありますよ」(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

新たな居酒屋文化の担い手

男性の飲酒代は、一九九九年には五七二六円だったが、次第に減少して、二〇〇九年には四五九六円となっている。急落して一三一は遅延となってしまった。とくに三十歳未満の男性では、もともと多くなかった飲酒代が急速に減少し、二〇〇九年には一四二七円になってしまった。これに対して女性の飲酒代は、二〇〇四年に上昇して男性に近づいたものの、二〇〇九年には急落して、一三一八円となってしまった。ところが三〇歳未満に限れば、二〇〇九年に反転上昇して二三六九円となっている。どうやら男女別のあらゆる年齢層で唯一、居酒屋への支出を増やしているのが若い女性であるらしい。最近、以前なら中高年男性ばかりだった大衆酒場で、若い女性のグループ客、あるいは一人客を見かけることが多くなった。初めのうちは、周囲の男性たちから好奇の芽で見られたかもしれないが、今ではすっかり定着した感がある。新たな居酒屋文化の担い手の誕生を喜ぶとともに、彼女たちがこのまま定着してくれるようにするための努力が、業界の将来を左右するということを肝に銘ずる必要がありそうである。さて、若い女性以外が居酒屋へ行かなくなったのはなぜだろう。その背景には、一九八〇年代から始まった格差拡大、そして一九九〇年代末からの不況と貧困の増大が関係している。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

オストランダー

作家が捜し求めるこの「自己」とは誰のことであろうか?作家は他の人間とは違っているのであろうか?彼らの自己の探求は、より一層難しいのであろうか?アルコールはその探求の手助けになるのであろうか?歴史学者のジルマン・オストランダーはこの件に関し、興味深い説を持っている。次に挙げるのはオストランダー博士が彼の説について書いた手紙からの抜粋である。 アルコール中毒は基本的に個人主義の病気である。幼少の頃から心理的に孤独であり、この世の中で自分ひとりきりだという強烈な感覚を育んで来た人間を悩ましつづける。この孤独に対する見解は、彼らが他の人たちと関わりあうことによって情動発散がされることを拒否する。ところが、彼らはこの情動発散が酒を飲むと得られることが分かるようになる。そこで他と人びとが友人や親戚との社会的関連に依存しているように、彼らアルコールに依存するようになる。(「アルコールと作家たち」 ドナルド・W・グッドウィン)

下熱作用

カゼに飲む薬は、アスピリンなど発汗を助けるものが多いのだが、熱くした強い酒は、体温を高め、神経も反射的に刺激する。しかも、吸収されたアルコールは、すぐにカロリー源となって燃える。こういった点から、発汗をうながし、それにしたがって解熱の効果を生むことになる。ところが、飲んべえという人種は、どうも意地汚いらしい。-「タマゴ酒を三杯も飲んじゃった」と自慢するのである。もし、下戸の人がこれを聞いて、カゼがひどいし、早く直したいからと真似をすると大変なことになる。カゼどころではなく、小間物屋を開いてしまうし、ゆっくり寝てもいられなくなるのである。さて、この解熱のためにもっぱら用いられていた酒というものがある。カクテルに欠かすことのできないキュラソーがそれだ。もともと南米のベネズエラに近いキュラソーと呼ばれる島の特産で、緑色をしたオレンジでつくられたリキュールの一種である。今では、元祖を離れて世界の各地でつくられているが、おそらくキュラソー島の住人は、経験的にこんな薬効を知っていたのであろう。(「Dr.志賀のお酒読本 酒飲みを励ます本」 志賀貢)

地酒一献

売店で、注腸検査用の「検査食セット」を買う。売店の中年女性、ばかに愛想がいい。薬剤部で同じく注腸検査用の下剤とカプセル。流しのタクシーをひろって、銀座松屋デパートへ。八階の食堂街、筑地田村の店でビール一本、日本酒一合、かに雑炊。角の小部屋で、ゆっくり食べる。ただし少量。ビールが食道に染(し)みて、かたまりになる感じ。勢津子買物のあいだ、地下のカフェギンザというカウンターだけの珈琲(コーヒー)店で、アイスコーヒー。両側の客(ともに女性)のたばこの煙が鼻先にただよってきて猛烈に吸いたくなる。松屋からぶらぶら歩いて、有楽町交通会館内の都庁旅券課に赴き、こんなことになるとはユメにも思わなかった一月二十三日(鷹羽狩行俳句展の日)に申請しておいた新しいパスポートを受けとる。がらがらにすいていて、全然待たずに交付、十年有効分の印紙一万五千円。このパスポートを使う日がくるのだろうか、と、ついつい悲観的なことを考えてしまう。五時すぎ、タクシーで四谷倶楽部、五時半頃に着いてしまったが、今月の幹事である永井啓夫教授がすでに先着、こまごまと準備していた。すぐ続いて永六輔氏が到着。いいタイミングだったので、句会終了後に、ちょっと時間を作ってほしいとたのみ、了解を得る。桂米朝さんを除いて全員主席。三十分ほど遅れて、ゲストの三波春夫氏、お嬢さん同道で到着。初対面の挨拶(あいさつ)、七十二歳(?)とは到底思えない若い風貌(ふうぼう)にびっくりさせられる。腰は申し分なく低いし、話題(シベリヤ抑留中の話など)は豊富だし、ジョークにも敏感に反応するし、実に魅力的な人物で、正直いって見直した。 兼題…如月(きさらぎ 二句) 席題…蜆(しじみ)、海雲(もずく)、紅梅(三波氏出題)

あっというまに如月のなかばかな

如月の空明るくて低きかな

箸(はし)立てて身をさぐりゐる蜆汁

地酒一献ちゆるりと海雲喉(のど)を越す

紅梅の「紅}とはけだし言いえて妙(「おい癌め酌みかはさうぜ秋の酒」 江國滋)

飲んだくれては後悔するばかり。酒場バカにつける薬はありますか?

あなたが抱く罪悪感。それは恐らく、稼ぎが少ないくせに飲んでばかりだという後ろめたさと、飲み過ぎは身体に悪いという不安からきているのでしょう。稼ぎの方はしっかり働いてもらうしかありませんが、不安の方は逆転の発想で取り去ることができます。あなたは明日からこう思ってください。飲酒はスポーツなんだ。スポーツなんだから身体に悪いはずがない。俺、スポーツマン。ちょっと無理があるような気もしますが、世界でも初の主張なので早いもの勝ちです。飲酒はスポーツであり、バーは試合会場なのですから、普段から身体を鍛えておかなければなりません。ちなみに私は大統領と差し違える人に負けないよう、腕立て、腹筋、ヒンズースクワットを毎日やっています。また、スポーツですからどうしても活性酸素を呼び込みがちです。これを裂けるためには、少なくとも一日に一リットルのトマトジュースを飲み干すことが要求されます。トマトのリコピンが活性酸素をやっつけ、肝臓そのものの調子を整えてくれるのです。準備運動はこれだけで充分。あとは気魄(きはく)を持ってカウンターに座り、試合相手とグラスを傾ければいいのです。飲酒のために身体を鍛えているあなたはきっと負け知らず。朝まで続いた試合でよれよれになろうと、その日の夕方にはしっかり回復していることでしょう。えっ、それじゃ何も変わってないって。そんなことはありません。私は飲酒をスポーツと捉え始めてから、風邪ひとつひかない身体になりました。バーの試合相手たちが「お前、百まで生きそうだな」とうんざりした顔になるのは、普段の鍛錬がなせる技なのです。酒に道あり、道に酒ありです。自分で作った言葉にしては意味がよくわかりませんが、バカなんだから酒も言葉も一気飲みです。(「がぶ吞み相談室」 相談者・明川哲也 回答者・明川哲也)

現在は二種類ぐらい

鰹が大の好物である。それも、春さきの出はじめの頃がよろしい。脂がのっていない小型の鰹を刺身にして食う。寿司に握ってもらってもいい。この時期は、魚屋にこの魚があると毎日でもいいのだが、六月になると脂がきつくなって、刺身ではいけない。たたきか、煮る、もしくは焼く。角切りにして佃煮にしておくのも結構である。それに鰹は、酒にもめしにも按配がいい。刺身や煮魚、焼魚の時は、日本酒に限るが、ビールやウイスキーには、メリケン粉をまぶして、少量のサラダオイルを入れたフライパンで切り身の両面を炒める。それにソースをかける。また、角煮はウイスキーの肴にもなる。といった具合で、鰹の出る季節は夕方が愉しみである。散歩の途中に魚屋をのぞいては、鰹が出ていると買ってくる。安いと、酒と醤油漬にして冷蔵庫へ入れておく。一日ぐらい持つが、これは焼魚用だ。日本酒は飛騨の「飛び切り」の清冽な味が好みに合う。これは冷やのコップ酒に限る。-

<酒量> 日本酒 五合 ビール 大瓶五本 ウイスキー 水割り五杯 焼酎 レモン割り五杯

焼酎を別にすると、かつては全部まとめて一晩で面倒みることが出来たが…。現在は二種類ぐらい。(日本酒とビール、ビールとウイスキーといった組合わせで七時から十二時ぐらいまで持つ)

<行きつけの店> 「利佳」(『男百人だけの肴』鎌倉書房刊) (「作家の食談」 山本容朗)

池上有小舟 池に小舟有り

池上有小舟 池の上に小舟が有り

舟中有胡牀。 舟の中に牀几が有る。

牀前有新酒 牀几の前に新酒が有り

独酌還独嘗 独りで酌んで、そして独りで飲む』(「中華飲酒詩選」 青木正児著)

酒

M高等学校の寄宿舎は、一室六畳で、そこに二人が定員であつた。わたしとY君は丁度一年半位同室したのであるが、Y君は毎月の送金があると必ず暦によつてその月には土曜日が、何日あるかを正確に調べる。そして、例えば四回あると之に一円二十五銭を乗じて五円と云う計算をする。勿論この金一円二十五銭也は酒代でそれも白鶴の二合瓶のその頃の定価であつた。それからこの一円二十五銭をちやんと銀貨や銅貨で新聞紙に小さく包み円めて机の抽出に蔵い込む。そして毎金曜日にあの筋の通つたような瓶を一本だけ買つて来て、一晩、枕許に置いて、さて土曜日の、これから寝ようと云う一時間位前に自分で、燗をして、小さな猪口で、静に、そして、いともゆつくりと飲むのである。或るやはり秋も迫つた夜のこと、私は、聊か吝嗇にも似たこの飲み振りと、同じことを何度も何度も繰り返してる彼の喋舌に、反感を覚えて、言つたものである。「酒つて、そう、一人でいつも飲んで居て、そんなにうまいのか」彼は、にんまり笑つて言つたものである。「だつて、君は、酒は余り好きじやないじやないか」「…」私は、心中、そりあお前みたいに好きじやないさ、と苦笑した。「それもそうだな。じや、酌でもしてやろうか」そう云つて私は薬缶の中のぬるま湯に丹念に火工合を確め乍らまだ少しぬるいとか云つて突込まれてる瓶詰を採り上げて、彼の盃に持つて行つた。二合瓶から、それも、いとも小振りな猪口にお酌すると云うことは、実は却々の技術を要するものであつた。私の注ぎ方が、取り分け乱暴だつたわけでもないと、今でも思つてるが、注いだ拍子に、ほんの四、五滴、彼の猪口持つ指先を伝つて、酒は畳の上に落ちた。私は、そんなことを別に歯牙にもかけなかつたが、彼の指先は猪口を器用に掴んだまゝ、ぢつとして動かない。見ると心持ち面を伏せて沈痛な顔をして居る。眼は、瞬きもせずに、古畳に吸われて行く滴の影をみつめたまゝで その、いとも厳粛な彼の表情に私は何か重大な過誤を犯したかのように錯覚した「Y君、オイ、どうしたんだ」私は急き込んで訊ねた。と、彼は、しばらくして、やおら表情を元に返して、「うん、何でもない。君はあまり酒は好きじやないからな」と、軽く、しかし、深く、ため息をついたのであつた。それからは、その晩、飲み終る迄、時々、伏目に畳の上を見ては「君は余り、酒は好きじやないからな」と独語しては溜息を軽くつき又、静に盃を重ねた。その次の土曜日の夜も亦その次ぎも、私と彼との部屋が組替えになる迄、彼は、一人で白鶴の盃を持つ度に、その言葉を繰り返したのであつた。彼こそ、酒好きであり、だから、私は酒好きではないのである。とは云うものゝ,私は又、私流に酒好きである。(「酒」 増田弘)

真田組んでも茣蓙(ござ)織しても

主の晩酌かゝしやせぬ(岡山真田組歌)

飲めぬお前と知りつゝついで

一口すけたい下心(越後米山甚句)

酒屋男と寝んねこすれば

倉の窓から粕もろた(日向米踏歌)(「日本の酒」 住江金之)

氷頭なます

なますは日本古来の料理。膾(なま)は鳥獣肉、鱠(す)は魚介類を意味する。新鮮であれば、魚介類のほとんどは、この調理法で食べることができる。いわばオールマイティの調理法、日本人の智惠ともいえそうだ。シャケの頭を水で塩抜きして、軟骨の部分を薄切りにする。タカノツメの種を取りのぞき、5~6mmに細かくきざむ。レモンはやはり薄くスライスする。この3つの材料を混ぜ合わせ、酢に漬けこめば、"氷頭なます"のできあがり。ダイコンおろしを添えて、醤油で食べる。タカノツメのピリッとした辛さがきいて、かっこうの酒のつまみになる。(「酒肴のタネ本」 ホームライフセミナー編)

蛇酒

元和元年(一六一五)、久しく浪人をしていた伊原新三郎というさむらいが、ある夏の日自分の家を出て、三河国三方ガ原にぶらりと行ってみた。せみの声が木立のあちらこちらから聞える。林にさしかかったり、また眺望のきく所へ出たり、非常に気分がよかったので、思わず長歩きをしてしまった。はや夕日は西に傾いてしまっている。道のほとりに林があり、木の間をすかして向うを見れば、新しく造作したと思われる四、五軒の家が見える。近よって行くと、餅や酒などを売っている店ばかりである。少し休んで行こうかと思って、一軒の家に立ち寄った。年のころは十五、六歳とも見られようか、顔立ちがととのって、いかにも美しい娘が出て来て、にこやかに迎えてくれた。聞けば、ここらのさむらいたちがよくここへ立ち寄るという。第一印象がよかったせいもあって、しばらく内でお休みになってくださいという愛らしいことばで誘われるまま、座敷に上ってみると、娘のほかに人のいそうな気配もない。心を許した新三郎が打ち解けてじょうだんをいえば、じょうずにそれに乗って来るし、たわむれかかれば、さして改まった顔色もせず、笑顔のまま、ひらりひらりとこれをあしらっている様である。父も兄も今は家におらないし、恐らく今晩は帰らないだろうから、何も心を置くことはありませんし、ごゆっくり過していただきたいといいながら、いかにも人なつかしいと見える素振りである。そうであろう。こんなさびしい所に娘一人が夜を過さねばならぬことであるから。新三郎はすっかり心を許してしまった。外はもう、灯のはいるほどに暮れかかっていた。「お疲れのところへ、まだ何も差しあげておりませんでした。まず、どうぞこれを召しあがってください」と餅が出た。酒はないかと聞けば、上等なのがありますといって、奥から杯を添えて出してくれた。なるほどコクのある上等の酒である。いける口の新三郎は娘を相手に二、三本飲んだが、これではとても足りない。娘は乞われて酒をとりに行った。さっきから、娘さえ承知なら、とまってあげてもよいと思っていた新三郎は、中の様子も見たくなったのであろう。差足して奥の方をのぞき見れば、大きな蛇がぶら下がっている。娘は蛇の腹をさいて、したたる血を桶に受け、何やらわからぬものを交ぜ入れて酒にしているところであった。さっき飲んだのもそれであったろうか。新三郎はギョッとしてしまった。大急ぎで抜け出した新三郎は、全力で走った。娘が何かを口走りながら追っかけて来る。東の方から、あたら物を逃してしまったという別のしわがれた声が聞こえる。ふり返ってみれば、一丈ばかりの、正体のわからぬものが追って来るる。林の中からまた声がする。この者を取り逃したら、明日はわれらが大きなわざわいを受けるであろう。それ逃すなという。林の中に雲のようなものが根もとから立ちのぼっているのがチラと見える。声の主であろう。ともすればやや不自由で、すくむ足を自分で励ましながら、ようやく町はずれまで走って来た。家の戸をたたけば、すぐに応じてあけてくれたこの家の主人は、取り乱した浪人を内へ入れてやった。しばらくは物もいえずに、ただあえいでいた浪人は、介抱(かいほう)によってようよう正気にもどり、今までのことを語った。主人は驚いて、「あの林あたりには茶店などというものはもちろん、家もありません。きっと妖怪に悩まされて恐ろしい目にあったのでありましょう。遠くから来た人などは、よくだまされて、家に帰ってからわずらい出すということもあると聞いております。あなたは早く逃れたため事故がなかったことが幸いでありました」となぐさめられた。自分の家に帰った新三郎は、親しい人びとに語り、この人たちを誘って、酒を飲んだという場所に出かけてみれば、やはり家もなく茶店もなかった。草原の中に二尺ばかり、手足の損じた婢子(ひし 女の賤称)がいた。これが娘にばけたのであろうか。そのかたわらに、これまた二尺ばかりの色の黒い蛇が、腹のあたりを切り破られて死んでいた。ゆうべ声がした東の方には人の骸骨が一つあった。そこらに散らばってある手足や背骨などは、死んでからどれほどたったものか、雨露にさらされて雪のように白くなっていた。これらを集め、薪を積んで焼き、堀の水に沈めて帰った。新三郎はそれほど年よったわけでもなく、むしろ働き盛りであったが、日ごろ中風の気があり、癩病にもかかっていたが、蛇酒を飲んだせいか、そのあとは二つの病気とも、ケロリとなおったということである。(「江戸時代諸国奇談」 原武男)

ドリンケン[名]

(オランダ語drinken)酒を飲むこと。酔っぱらうこと。また酔っぱらい。「ドランケン」「ドロンケン」「ドロンコ」とも言う。明治初期のことば。◇『西洋道中膝栗毛』六編下(1870~76年)<仮名垣魯文>「アゝたいさんどりんけん。君マア重杯(かさね)たまへ僕ハモウいかん/\」(「日本俗語大辞典」 米川明彦) トリンケン

丹波のほら男

むかし、旅のとちゅうで丹波の男と、摂津の男が、道づれになりました。歩きながらいろいろと話しているうちに、お国じまんになってきました。摂津の男が言いました。摂津の男は、伊丹(いたみ)の男なので、酒つくりのじまんをはじめて、「何しろ、伊丹の酒つくりときたら、日本一やさかいになあ。その酒つくりの酒たるのまわりは、おまえさん、三里(十二キロメートル)も四里(十六キロメートル)もあるんやで。そんな大きなたる、おまえさん見たことないやろが。」しかし、丹波の男も、まけないで言いました。「なになに、そんなことぐらいでびっくらするものかね。丹波にはな、三嶽山という山があってな、その三嶽山のいただきに三本の竹がある。そしてその竹ときたら、雪がふるとしなって、丹後の宮津の海につかるし、春になって雪がとけて、竹がもとのとおりにたつと、その葉のさきには、宮津の海のハマグリが、花のようについとるんや。そんな竹やからな。いったい、おまえさんのいうその伊丹の酒だるのたがは、どこの竹でつくるんや。」すると、摂津の男は、うっかり、「そ、その丹波の三嶽山の竹でつくるんやが」と言ったので、「そんなら、丹波の勝ちやないか」と丹波の男は、鼻高々として、摂津の男を見くだしたということです。 原話・二反長レン(「日本の民話」 二反長半・倉田正邦編)

二十四万石の酔態

「あすは九日か。兵をひきいて御所に参れというのか。わしは出ぬぞ。兵も、一兵も出さぬぞ」後藤(象二郎)のほか、すでに討幕派に転向している側役(そばやく)の福岡藤次(のちの孝弟、子爵)が必死になだめ、とにかくも当日御参内なさらねばほどこすべき策もほどこされませぬ、といった。容堂は荒れた。「酒っ」と命じ、八日の夕刻から飲みはじめ、夜ふけまで飲み、すこしまどろんだあと、九日の朝にもなお酒を命じ、飲んだ。すでに参内の刻限がせまっているのに、杯をすてず、泥酔しきっている。ついに福岡藤次はたまらなくなり、容堂には内密で藩兵二小隊を指揮して御所へゆき、御門の固めをした。(容堂は泥酔しているらしい)という秘密の情報を得たのは、御所の一室で詰めている薩摩の大久保一蔵である。(むしろそのほうが好都合だ)とおもった。容堂がきてそのすさまじい弁論をはじめられると、ここまで運んだ密計は水の泡になるかもしれない。が、容堂は、その刻限、大仏の宿陣の奥でゆるりと身をおこした。ひとに、「狼侯(ろうこう)」と蔭口されている。酔っても醒めても、人に狂気のごとく噛みつく、という意味であろう。(酔ったな)と頭のすみで思ったが、顔をあげて、「馬」と一声わめいた。行かねばならぬ、という気持がある。もはや刻限はすぎようとしているが、日本史を回転させるような重大事件がいまからはじまろうとしているのだ。大仏の門前から「千載」を打たせて都小路を北上しはじめたが、酔って尻が鞍におちつかない。こまった、とおもった。「唯七、おれは酔っているか」と、馬上から小笠原唯七に声をかけた。(酔っているどころではない)と唯七はおもった。ぐらぐらと体がゆれている。差料(さしりよう)は、二字国俊(くにとし)で蝋塗(ろうぬ)りの刻鞘(きざみざや)、鉄の丸鍔(つば)に銀の覆輪(ふくりん)、黒柄(つか)に金目貫(めぬき)がきらりとかがやき、脇差は川井正宗で、こしらえは金無垢(むく)に転(ころ)び獅子を彫りつけた鐺(こじり)、鍔(つば)は金家作で垣に郭公(かっこう)の彫、柄(つか)は黒。どうみても豪華である。唯七は、この殿の酔態がすきであった。えもいえぬ気品があり、どうみても二十四万石の酔態というべきものであった。(しかし、この泥酔ぶりで御所に参内なさるのか)とおもうと、ちょっとそらおそろしいような気もする。それが度胸とすれば、二十四万石の大度胸であろう。「唯七、手綱をおさえていよ」と、すでに重臣格になっている唯七に手綱を投げわたし、自分はひらりと降りて、どんどん藩邸のなかに入ってしまった。藩邸では、容堂の突如の出現のために大さわぎになったが、容堂は目もくれずに厠へゆき、どっと吐いた。三度吐き、門前に出て馬にとびのったときには、顔こそ蒼白であったが、腰は見ちがえるほどにたしかになっている。御所についた。(「酔って候」 司馬遼太郎) 小御所会議にて

がくんと酔い方がまるでちがう

四十四年の夏の終りから、武田(泰淳)は「富士」を書きはじめた。それまでは酒屋へ罐ビール、瓶ビールを買いに行く事が多かったのが、ウイスキー、ブランデー、焼酎、ぶどう酒、様々な種類の酒を買いに行くようになった。若いときとはちがうのだから、いい酒を選んで、それだけを飲む方が体にいいと人からいわれても、うなずくだけで聞き流していた。胸の中では頑に首を振っていたのかもしれない。「いい酒のあと、安酒を飲む。がくんと酔い方がまるでちがう。その落差がいいんだ」と言った。(「富士日記」 武田百合子)

飯(いい)酒ならばこそ人もほしがらめ

飯や酒なら人間もほしがるだろうが。何よりも、飲み食いする物が大切だとして、その代表的なものの飯と酒とをあげたもの。『枕草子』に、<この殿上の墨、筆は、なにの盗み隠したるぞ。飯(いひ)、酒ならばこそ、人も、ほしがらめ。>とある。(「飲食事辞典」 白石大二)

燗

昔、「文藝春秋」の随筆欄でいつでも上手な燗をつける料亭の女将について書いたのを読んだことがあったが、それによると、始めはやや熱めの燗にして、飲みゆくほどに次第に燗をぬるくし、もうこれで終わりと思うころ合いを見計らってキュッと熱くする、のがコツだそうな。(「酒通たのしみ読本」 船戸英夫)

71.大酒飲みは貧乏になるが、悪人にはならない

マプーチェは非常に酒を好む人種として有名で、彼らの酒に対する観念を表すことわざ。 チリ(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

う舞い粕汁

「走る酒壺(さかつぼ)」とあだ名されるほど酒が大好きな私ですが、今じっくりと振り返ってみると、どうやら小さい時から大好きなので、いつも賞味しては顔を赤らめてきた、ある汁物料理に思い当たりました。「粕汁」です。味噌汁の味噌の代わりに酒粕を使ったものと考えてよいでしょう。何せ生まれた直後から酒のにおいを嗅(か)いできたので、物心がほんの少しついた幼小うのころから粕汁は常食のようなものでした粕汁が食べたくなると、酒倉に走っていって、しぼったばかりの酒から出た粕を両手で持って来て粕汁をつくってもらったので、アルコールはまだたっぷり含まれていて、賞味した後は、顔が真っ赤になりました。何だか毎日酔っぱらっている気がしたことも正直いってあったのです。わが家の粕汁には三通りありました。中学生ごろには私流に分類していたのですが、まず「いつもの粕汁」ははくさいとにんじんの具しか入っていません。まあ、喜びの少ないもの。次に「本格粕汁」というものは、具にはくさい、にんじん、じゃがいも、こんにゃくのほかに、塩ザケや塩マス、塩ブリなどの頭や粗(あら)が入ったものでした。その魚の粗を口に入れると、グズグズと溶けてしまうぐらいに柔らかく煮込んであるので、そこから出てきたとろみの付いたうま汁が、酒粕から出たコクみと合体して絶妙な味がしました。そして「う舞い粕汁」というのは、そのあまりの旨さに、辺りを走り回り、舞いつつ狂わんばかりにはしゃいだ自分を見て、名付けたものです。深山に生える美味なまいたけというきのこの発見者は、あまりのうれしさにその場で舞ったというのでこの名が付いたといいます。まあ、そんな名付け方に似たものです。で、その粕汁は何を具にするかというと、どうということはない。「本格粕汁」の魚の代わりに豚の三枚肉を薄く切って入れただけのことです。ところが、食い盛り、育ち盛りの胃袋小僧、そんなこってりとした肉入りの汁に舞い上がらぬはずがない。何杯かすすって、飯にまでぶっかけてもガツガツとむさぼっていたことを今でも思い出します。食べ終わった後の赤い顔と酒臭い吐息、俺って本当にいけない奴だったんですねえ。(「ぶっかけ飯の快感」 小泉武夫)

食経(2)

酔ひて風に当たりて臥すべからず。風疾5を生ず。

酔ひて陽に向かひて臥すべからず。人をして発狂せしむ。

酔ひて人をして扇がしむべからず。偏枯6を生ず。

酔ひて露臥(ろが)7すべからず。冷痺8を生ず。

酔ひて汗を出し、風に当れば、漏風9となる。

酔ひて黍穰(しよじよう)10に臥すべからず。癩疾を生ず。

酔ひて強食・嗔怒すべからず。癰疽(ようそ)11を生ず。

酔ひて馬を走らせ、及び跳躑(ちようてき)すべからず。筋骨を傷ふ。

酔ふて房事に接すべからず小なるは面に「黒干」を生じ欬嗽12す。大なるは臓(ぞう)を傷ひ、澼痔の疾あり。

酔ひて冷水もて洗面すべからず。瘡を生ず。

⑤風疾=中風のやまい。 ⑥偏枯=半身がしびれて自由でないこと。 ⑦露臥=露にぬれて野宿すること。 ⑧冷痺=ひえしびれる。 ⑨漏風=酒を飲んで中気になること。 ⑩黍穰=きびがら。 ⑪癰疽=悪性のできもの。 ⑫欬嗽=せき。(「食経」 中村璋八、佐藤達全訳)

かすごし 粕濾

日本酒貯蔵中の操作。火落ちのために濁ったり香味の悪変した時、また新酒でも滓下りが悪く清澄不良な時ないし色の濃すぎる時などに品質を改善し、濁りを除いたりするために行う作業で、対象となった酒に適量の酒粕を加え、モロミ状になるまで混ぜてから常のごとく圧搾・濾過して良酒を得る法。近来発達した合成酒には、一応合成した基本酒に更に酒味を加えるために、この法を用いるものもある。(「飲食事典」 本山荻舟) 昭和33年に初版が出版された辞典です。

聖なる酒、日本酒

日本酒の原料はいわずとしれた米である。米の栽培は、ワイン用ぶどう栽培と同じく権力と宗教に結びついてきた。今度は日本酒を飲食という視点で見直してみよう。基本は、稲作が、歴史上、天皇制権力と結びついていたという点だ。今でも皇居にはたんぼがあり、天皇みずからが田植えをし、稲を刈り、そこで採れた米が宮中での神事に使われている。2章で紹介した歴史学者、原田信男が『歴史の中の米と肉』でスリリングに論じているように、日本のあらゆる地域が自然発生的に稲作地帯になったわけではなく、天皇制権力の確立と拡大にともなって、天皇制の基盤である米の栽培は日本全土に広がっていった。ぶどう栽培と同じように、北の寒冷地であっても、より適した畑作ではなく、水耕稲作にこだわり、しかもそれを成功にみちびいたのは、やはりワインに対するのと同じような文化的な思い入れがあったからだ。しかも、ワインがキリスト教と結びついたように、米から作られる日本酒も宗教と結びついている。天皇制の中心信仰である神道(しんとう)では、日本酒は聖なる飲み物である。それは、神棚にあげる御神酒(おみき)や正月の御屠蘇(おとそ)として庶民の生活にもまだ残っている。米の精華ともいうべき日本酒は、神に捧げるべきものであり、神とともに飲むべきものであった。民俗学でいう直会(なおらい)は、古代からある儀式で、人が神とともに酒をくみかわす宴会である。ついでにいえば、飲み物である日本酒に対応する食べ物が、餅(もち)である。正月に餅を食べ、餅の入ったうどんを「ちからうどん」と称するのは、日本酒が米を純化した飲み物であるのと同じように、餅が米を凝縮した食べ物であるからだ。ただし、ワインがのちにキリスト教と結びついたのと違って、日本酒はのっけから稲作を重視する天皇制を支える神道と結びついていた。だから、ワイン以上に文化的な思いの強い飲み物であったといえるだろう。(「「飲食」というレッスン」 福田育弘)

〇をはら、『屠竜工(とりようこう)随筆』に、「小原女どもの笠かぶりて歩みつれたるを、義政の東山より見給ひて、小原盃作り初られし」といへり。此説非なり。先づ大原女を小原女とはいかゞ。凡(およそ)かさといふは笠のみならず、物覆ふをいふ名也。はらは杯の異名なるべし。『事物異名』、酒盃の条に、「叵蘿(はら)(叵音坡上声)」と出たり。さりながら常の杯とは異なり。『群砕録』に、「不-落ハ酒-器ノ名、白楽天ガ詞ニ、銀-不-落従二君勧メニ一」とあれば、不-落・叵-蘿一音なり。袁中郎が『觴政十三杯杓』の内に、「黄-白金-叵-蘿」と有。『帝京景物略』、城隍廟市の売物の中に、「有二倭扇有葛巴刺碗数珠一云々」。『同書』、西域双林寺の条下、「葛-巴刺碗者、解二項顱骨ヲ一而金-二絡ス弁-稜ヲ一、尖如二蓮坊ノ一也」。これこゝにいふ仏器猪口(ちよく)なり(金にてふくりんしたるなり)。されば叵蘿は異国の椀の名にて、馬上盞といひこふふといふものゝ類也。五山僧など酒杯を叵蘿といひしより、小林を小(を)はらといふ事になりぬるにや。『照世盃(しようせいはい)』首巻、第一回に、「接レ酒在レ手、見二那ノ叵-蘿ヲ一、是レ尖-底巨-腮小-口足-々容-二得二斤多許ヲ一」。是は中ぶくらなるこつぷに似たり。(「嬉遊笑覧」 北村筠庭)

1.清酒の由来

イ.祖先たちがよく飲んだ我々の酒 文献によると、扶余(プヨ)では、正月になると天の神をまつる大きな行事があり、大勢の人が集まって食べたり、歌ったり、踊ったりした。これを迎鼓(ヨンゴ)という。馬韓では、5月に種をまいた後に皆で歌と踊りと酒で楽しんだ。10月に収穫を終えた後にも同じ行事があったといわれる。祖先たちは、農耕が始まったときから酒を醸し、すべての行事でよく飲んだのである。 ロ.三国時代以前から清い酒、清酒は醸されていた 『魏志高句麗伝』には、高句麗善蔵醸(ソンジャンヤン)という記載があり、酒をはじめとする発酵製品がよくつくられていたことが分かるのである。唐の風月客の間では、新羅酒の評判が高かったという。発酵のもとは麹であり、麹で酒を醸す方法は日本に伝えられて、日本酒の発達に大きく貢献することとなった。 ハ.百済時代の人インボン(仁番)が日本人に教えた 中国の有名な詩人李商隠も、新羅酒を賞賛する詩を吟じたといわれる。三国時代には、すでに穀物でつくられる穀物酒にあっても、濁酒だけでなく清酒があったようである。日本の『古事記』によると、応仁天皇(AD.270-312年)のとき、百済の仁番という人が新しい方法で美酒を醸したため、彼を酒の神様と呼んだという。 ニ.日本人の誇る清酒、その根は韓国であった わが国の人贈保利(ズンポリ)兄弟が、新しい酒の創始者であると、日本人は記録している。新しい方法とは、麹を利用した醸造法であると考えられる。日本人が誇りにし「自分たちの酒だ」たいう清酒は、実はその根がわが国の清酒なのである。(「概説 韓国の酒造技術」 大韓酒類工業協会編 井出敏博監訳)

「吟」論争

サッポロの吟仕込み、サントリーの吟生に対して清酒メーカー加盟の日本酒造組合中央会が「吟」ということばは「吟醸」などに使って清酒業界が育ててきたものと抗議。とはいえ清酒業界も「生」や「ドライ」のビール業界語を使った前例がある。(「新語×流行語小辞典」 稲垣吉彦)

酒とのつき合い方

この歳(たかが五十六歳ですが)になると、なんとなく酒とのつき合い方が解ってきてますね。やっぱり第一は、飲み過ぎないということが大事で、その日の自分の体調、立場、場所、TPOみたいなものをしっかりと考えて、今日はどんな酒で、どんなイメージで、帰って、ふとんにもぐり込んだ時に、一日をふり返られるかどうか、それぐらいのことをちゃんと考えないといけないんです。隣で寝ている女が女房かどうかも解らず、「オイ、帰るぞ」なんて言ったら、おしまいですよ。やっぱり侍の酒で飲んでいないと、男は磨かれませんね。そこらにひっくりかえって、矢でも鉄砲でももってこいじゃ、だらしない酒ですよ。第二は、酒飲みなら、酒で体をこわすな、です。酒という一生の友を裏切ることなく、死ぬその日の夜まで飲んでたよ、と言われながら死ねたら、酒飲みとして最高でしょう。だから、自分の体を良く知り、若い頃から酒と仲良くして、ゆっくりとね。そんな風に偉そうに言ってますが、ボクなんかも二十歳の頃は、死んじゃうかと思うほど飲んで、病院に行ったこともありましたから、たいしたこと言えませんけれど、酒も勉強で、勉強しだいで九十歳まで飲んでいても、成人病ひとつしない酒飲みの神様みたいな人がいますからね。(「おとこ町六町目」 荒木豊久) "禁酒"

酒書

以上のように、専門書の数では茶書の方が酒書よりはるかに多いが、古書に出る酒の記事の初出は茶より数百年早く、出る頻度は茶の頻度と比べものにならぬほど多い。『周礼』『論語』『礼記』などのほか、前漢以前(紀元前)に書かれた本のほとんどに何らかの形で酒の記事が見られ、酒と人間生活の関係の深さを思わせる。考古学的に存在を証明する資料は何も出ていないが、古書には頻出する古代国家「夏王朝」(前二二〇五-一七六六)は暴君「傑」が酒と女で国を亡ぼし、夏に続いた「殷」も紀元前一七六六年から一一一二年までの六五四年続いた長命国家であるが、夏の傑とともに史上最悪の暴君といわれる紂王の代となり、美女、妲己を得て、後世「酒池肉林」という言葉を残すほど酒と女におぼれ、周に滅ぼされる。以上の暴君物語や、次に出る『書経』の酒の記事から、当時すでに飲めば酔う、相当に度の強い酒があったこと、酒が上流階級だけのものでなく庶民階級にまで広まっていたことを知る事ができる。(「一衣帯水 中国料理伝来史」 田中静一)

海ぼうずの話 [宮城県]

網地しま(あみぢま)は、牡鹿(おしか)町鮎川(あゆかわ)にあって、昔、つみをおかした人が、島ながしにされたところです。この島には、多くの言い伝えが残っていますが、「海ぼうずの話」も、その中の一つです。この島には、りゅうじん様がまつってありました。部落の人たちは、漁(りよう)に出る前の日、りゅうじん様にお魚をそなえて、どうか大漁(たいりよう)でありますように、と、おいのりするのでした。ところが、この部落に甚兵衛(じんべえ)という男がいて、村人がりゅうじん様にそなえた魚を、こっそりぬすんできては、食べていました。ある日、甚兵衛はいつものように、魚をぬすみに出かけました。あたりに人がいないのを見ると、甚兵衛は、そっと、りゅうじん様の前に進みました。そこには、大きな魚が一ぴき、あすの大漁を祈(いの)って、そなえてあります。甚兵衛は、すばやくそれをふところに入れて、「しめしめ、今日もうまくいったぞ。早く帰って、一ぱい飲むとしようか。」と、つぶやきながら、家に帰って、お酒(さけ)を飲みはじめました。さて、酒もなくなるころから、甚兵衛はねむくなってきて、トロトロとしました。外は、いつのまにやら、あらしになってきたようです。「こんばんわ。」「こんばんわ。」外で誰やらよぶ声がします。甚兵衛は、ねむい目をこすって戸をあけました。ところが、誰もいません。「おや」と思って一足外にふみ出しました。とたんに、ぬらりとした手が、甚兵衛のうでをつかみました。「やい、甚兵衛。おれは海ぼうずだ。お前はいつも、りゅうじん様の魚をとっていくが、あれはこのおれのものだ。おれの魚をとったかわり、今日はお前を食べてしまうから、海に来い。」海ぼうずは甚兵衛をひっぱります。体が真っ黒で、顔(かお)はとてつもなく大きく、全体がのっぺりした海ぼうずのすがたを見て、甚兵衛は気を失いかけましたが、気をとりなおして、柱(はしら)にしがみつきました。「うむ、おれが悪かった。かんべんしてくれ、これからはけっしてとらないから、かんべんしてくれ。」ひっしにあやまりましたが、海ぼうずは、「いや、だめだ、お前に魚をとられて、おれは、ずーっと何も食べていない。はらがへって、今お前を食べなければ、死にそうだ。」甚兵衛は今手をはなせば食われてしまう、と思い、力一ぱい、柱にしがみつきました。海ぼうずの力は、ものすごいものでしたが、若い時海できたえた甚兵衛も、大(たい)したものでした。「うーむ、出てこないな。残念(ざんねん)だが、はらがへって力が出ない。お前をひき出せないかわりに、馬をもって行くぞ。」こういうと、海坊主は手をはなして、どこかへ行ってしまいました。甚兵衛は、そのまま気を失ってしまいましたが、耳の底(そこ)に、馬のなき声が、かすかに聞こえたようでした。はっと気づいた時は、もう朝になっていました。ゆうべの海ぼうずのことばを思い出して、あわてて馬小屋に行って見た甚兵衛は、思わず「あっ」と立ちすくんでしまいました。まし(せ)棒はへし折(お)られ、かいばおけはひっくりかえり、だいじな馬はおりません。とぎれとぎれに続く足あとを追いながら、ついに海べに立った甚兵衛は、そこの岩の上に、はっきりとのこる、馬の足あとを見ました。甚兵衛の馬は、かたい岩もへこんでしまうほど、がんばったけれども、力の強い海ぼうずは、とうとう、海にひっぱりこんでしまったのです。(「日本の民話 宮城・みちのく篇」 山田野理夫・東北農山漁村文化協会編集)

さか-ほがひ【酒祝】

新酒を醸す時に、斎み浄めて酒の神を祭る式。神官祝詞を奏した後、壮夫ら立つて刀を抜いてあたりを浄め、新酒のさはりなからむことを祈るのである。之は必しも、神に献る酒だからとてするのではなく、酒の腐敗を防がうと思ふからである。未開人の間では、醸酒は部落の中の大事で、衆人を隣席せしめて様々な儀式をする。其形式が後迄も残つてゐて、豪族の醸酒の初めなどには盛大な式をしたものと見える。(「万葉集辞典」 折口信夫)

可制群飲佚遊事

そういう意味で賢いかれ(徳川家康)は、無意味に酒に酔い痴れる時間をたのしむ性質ではなかった。何よりも、酒が浪費につながることをおそれていたかのようである。慶長六(一六〇一)年は、前年の関ヶ原の戦いでの勝利によって、かれの天下が大きく開けることになった年だが、その三月、直轄領であった三河の幡豆郡の浅井村に、七箇条の「定書」なるものを発した。その中に、村内に、直(じか)の侍、小者(こもの)、中間(ちゆうげん)が立ちいった場合「郷中にて、酒壱つ、茶を一服振舞之事、あるまじく候」と定められている。村の百姓たちにたいして、武家の末輩に連なるものが大きな顔をして饗応をせまるようなことはしばしばありがちだったが、そういうことで一々接待していては、百姓の生活はいよいよ困窮化する。また汚職のもとになる。家康はそうした面で綱紀をひきしめつつ、百姓の負担を増大させることのないように配慮したのであった。豊臣氏をほろぼした後、元和元年(一六一五)七月に「武家諸法度」を出したさい、その第二条に「可レ制二群飲佚(いつ)遊一事(群飲佚遊を制すべき事)」と定めたが、武家にたいしても酒宴にふけったり遊興を事とすることを戒めとどめた家康である。かれには、酒のもつ効用はあまり理解されなかったようで、ただひとえに、浪費、退廃に連なるものとしてしか、考えられなかったようである。おそらく家康は酒の醍醐味はおぼえずに生涯を終えたものではなかろうか。その政治的抱負が大きかっただけに、そうした心の余裕がなかったのであろう。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

源氏酒(2)

我ながら少し廻りくどい方法をとって来たと思わないでもないが、しかし、この最後の推定にまで推しつめて来て、さて翻って、もう一度「源氏酒」の用例を顧みて見る。果して「源氏香」のごとく、五首の酒を飲み分けたものかどうか、未だ断定することは出来ないが、『新好色文枕』の例に徴すると、桐壺・帚木とそれぞれ『源氏』の巻の名を以て酒を区別しそれを敵味方に分れて飲しかしてみ分けた競技であったらしい。『私可多咄』や古誹諧の用例を以てみると、その場合、酒を飲み分けた証拠として、その酒に附せられた『源氏』の巻の名を名乗って、相手方に盃をさし、さされた方では『源氏物語』中の人名を名乗って出で、これに応戦したのではなかろうか。しかし聞香とは違って、何といっても酒戯のことであるから、しんみりと酒を味わい分けるというより、むしろ陽気に酒量の多寡を争うという方に流れ易かったことであろう。この遊びが、揚屋・茶屋等の屋内ばかりではなく、花見時の屋外遊戯として盛んに行われたというのも、そうした点に起因するものではないかと思われる。(「談林叢談」 野間光辰)

だらしのない、いやアな酒のみ

若山牧水といふと酒を連想し、創作社といふと酒くらひの集りの様に想はれてる、といふことを折々聞く。これは私にとつて何とも耳の痛い話である。私は正直酒が好きで、これなしには今のところ一日もよう過ごせぬのだから何と言はれても止むを得ないが、創作社全体にそれを被(かぶ)せるのは無理である。早い話が此頃東京で二三回引続いて会合があり、出席者はいつも五十人前後であつた。その中で真実に酒好きでその味をよく知つているといふのは先づ和田山蘭、越前翠村に私、それから他に某々青年一二名位ゐのものである。菊池野菊、八木錠一、鈴木菱花の徒と来ると一滴も口にすることが出来ないのだ。そしてその他の連中は唯だ浮れて飲んで騒ぐといふにすぎない。にや/\しながら嘗めてゐるのもある。酒徒としてはいづれも下の下の組である。一度も喧嘩をしないだけ先づ下の上位ゐには踏んでやつてもいゝかも知れぬ。噂(うわさ)だけでも斯ういふ噂は香ばしくない。出来るだけ早くその消滅を計り度い。心から好きなら飲むのもよろしい。何を苦しんでこれを稽古することがあらう。一度習慣となると中/\止められない。そしてだらしのない、いやアな酒のみになつてしまふのだ。

越路吹雪

岡晴夫が見向きもしなかったほどだから、お正月の"紅白"は、突然に出演できない…といってくるスターも珍しくなかった。大慌てのスタッフの要請で「よっしゃ」とピンチヒッターで登場してくれたのは越路吹雪である。自宅で仲間たちと正月の祝い酒をしたたか、きこしめしたコーちゃんは、足許もおぼつかない酩酊ぶり。もちろん顔は真っ赤である。だがラジオ時代の有難さで、そんなことはおかまいなし。マイクの前に立つコーちゃんの堂々たる歌声は、アルコールの恩恵をフルに受けて、ファンを歓喜させる出来映えだったのである。(「いい酒 いい友 いい人生」 加藤康一) ラジオ時代の紅白だそうです。 昼間っから盛大に

"禁酒"

「俺、今晩は失敬するよ」と、いうことが度重なったから、みんな異様に感じはじめた。「Pさん、どうしたんです」「なんかあったの」Pさんは、おうように笑って答えない。どうもおかしいのである。「ひっぱり出して究明する必要がある」衆議一決-こうなれば、ボクシングではない。レスリングである。みんなで、手をとり、足をとりして、無理矢理ひっぱり出した。「俺、駄目なんだよう」懇願するPさんの手に、問答無用と、盃を持たせたのである。一杯が二杯になり、嫌いじゃないのだから、いつか、ガマの油的算術で、盃が上がっていった。Pさんも、ええ気分になった。頃はよしである。「ねえ、どうして、酒を断つなんて気になったんですゥ」詰問が集中した。「実はね…」、ゆっくり、ゆっくり、頭をかきながら、語ったのである。某月某日某夜、Pさんはボクシング関係の友人と、大いに飲んだのである。奇妙にその夜は、№シンガリ嬢にも手を出さず、というより、手を出すほどの意識もないほど、ベロベロに酔っぱらったのである。とにかく最後はどこでどう飲んだかも、おぼえていないという。友人におくられて、わが家へ帰ったのではなく、帰らされたといった方が適切であろう。わが家について、玄関の上がり口に、大の字になっている主人の、靴をとり、洋服を脱がせ…奥さんは甲斐々々しく介抱して、Pさんを寝かせつけたPさんはそんなことは、まるっきり憶えてはいないのである。「やれ、やれ」と、横になって寝た奥さんに、Pさんはモーローと親愛の情を示し、また、モーローと親愛の行為をおこなったのである。まことに、そこまでは、なんでもないことだったのである。ところがそのあとがいけなかった。Pさんは、親愛の行為が終わると、やにわに立ちあがって、ワイシャツを着、ネクタイをしめ、靴下をはきはじめたのである。奥さんはアッ気にとられて"主人は気が狂ったのではなかろうか"と思ったにちがいない。「あなた、どうなさったの」奥さんは真剣な顔で聞いた。Pさんは、モウロウとした意識のなかで、リラックスに答えたのである。ゆっくり、ゆっくりした口調で…「おれね、今晩は、女房が、まっているからね、うちへ、帰らなければならんのだよ」その言葉が終わったとたんに、どのような事態になったか、詳細はPさんも話さなかったが、酔いがサササーッと、いっぺんにさめ果てて、奥さんの前に両手をついて"禁酒"を誓わされたことは、正真正銘、間違いあるまい。みんなはほんとうに涙のでるほど、腹をかかえた。「Pさん、絶対に飲みなさい」盃を大いにさして、その夜から"禁酒"を解かしてしまった。(「エンピツ・酒・古道具少し」 佐々木芳人)

四月十七日 土 九夜

曇、時時小雨。朝七時半九度半、十一時半起十四度、午過片付け中十三度。早朝小池来、こひから物置を二ツ建てて貰ひ度い事等を頼みたり。朝奥脇信子来、二度目のウルカをくれた。午後は雨やみさうにてなほ思ひ出した様に小雨過ぐ、十七度。夕招待の上田来、二人でお酒一升あけた。昨日以来の取つて置き也。お金が無いのでそのたには麦酒もなんにも無し。お金が無いと云ふ話から上田帰りぎはにお遣ひなさいとて五百六十円置いて行つてくれた。貰つたと思ふべきか借りたのか不分明なれど難有くもありまた却つて恐縮也。雨やむ。食後狐の裁判の原稿直し、漸く済んだ。(「百鬼園戦後日記」 内田百閒) 昭和23年です。

酒と私

酒と私…と書いてみて、何という奇妙な両者の因縁であったろうと、今更のようにびっくりする。はじめ私は、酒の香りも嫌いであった。それが中学生のころに眼をつむって飲みだして、「酔う-」ということを知ってから時々用いるようになり、更に、異性の前へ出るようになって酒量はすすんだ。よく考えてみると、私は同性の前ではつねにうるさい餓鬼大将であったが、異性の前に出ると話のうけ答えも満足に出来ない、甚だ小心な劣等感に襲われる。そのふしぎな硬直さからのがれるために「酒-」はまさに百薬の長であった。日本酒ならば一升、ビールならば五六本というところで、私は思うままに彼女たちと対談出来る心境を争い取った。たしか十九才の冬だったと思う。生まれ故郷の小出(新潟県)という町で、二つ年上の芸妓に挑まれ酒戦をやったことがある。その時五合ずつ注ぎわけて交互に五杯のんだところで私はつぶれた。それまでに相当のんでいたので、いったい私の酒量はどの辺にあるのだろうと、それが気にかかり、水で胃の腑の大きさを計ってみた。すると二升五合で咽喉もとまでいっぱいになったので、それ以上は排泄を伴わぬ限り私の躰には無理だとわかった。すると次には排泄が伴えばどれほど飲めるか?という疑問に当然のようにぶつかった。そこで二十一才の時だったと思う。吉原の妓楼で正二合入りの瓶詰めを数えながらゆっくりと飲んでみた。前日の午後八時に飲みだして、翌日の午後八時までに、重なり合って数えがたい壜を、片目をつぶってようやく数えあげてみると五十三本あった。総形一斗と六合、そのうちやり手や番頭や花魁にもいくらか差したから、正味は一斗足らずであろう。まだ飲めば飲める気はしたが、もう勘定が足を出しそうなので中止した。(「日本人の味」 山岡荘八)

アポロ的、ディオニュソス的

そしてニーチェはこのアポロ的、ディオニュソス的という二つの芸術的運動を、よりわかりやすくするために、一方を夢の世界、他方を陶酔の世界というふうに分けて考えるのである。ディオニュソスは別名をバッカスという酒の神で、ゼウスとセレメの間の息子であり、ただ単に酒の陶酔の力を示現(じげん)するのみならず、酒の社交的な力、文明的な力をも示現するものと考えられていた。しかしニーチェはそのディオニュソス的なものの本質として、個に対立する集団的恍惚や集団的歓喜を考え、次のように述べている。

ところでこのディオニュソス的なものは陶酔の類推によって、われわれにきわめて身近なものとなる。原始的な人間や民族のすべてが賛歌のなかで語っている麻酔的飲料の影響によって、あるいは全自然を歓喜でみたす力強い春の訪れに際して、あのディオニュソス的興奮は目ざめる。それが高まるとき、主観的なものは消えうせて、完全に我を忘れた状態になるのだ。ドイツの中世期においても、同じディオニュソス的なはげしい力のもとに、ますます数を増してゆく群衆が歌い踊りながら村から村へとのし歩いたものだ…ディオニュソス的なものの魔力のもとでは、人間と人間とのあいだのつながりがふたたび結びあわされるだけではない。疎外され、敵視され、あるいは征服されてきた自然も、その家出息子である人間とふたたび和解の宴を祝うのである。大地は進んでその贈物を差し出し、岩山や砂漠の猛獣もなごやかに近よってくる。ディオニュソスの車は花や花輪で埋められ、その軛(くびき)のしたを豹や虎が歩むのである。ベートーベンの『よろこび』の頌歌(しようか)を一枚の画に変えてみるがよい。そして幾百万の人が恐怖におそわれて塵の中にひれふす時も、ひるむことなく自分の想像力を振い立たせてみるがよい。そうすればディオニュソス的なものに近づくことができるのだ。今や奴隷は自由人となる。今や、やむをえぬ必要や気まぐれや『』厚かましいしきたりが人間同士のあいだに定めた、一切の硬直した憎むべき制限は破れる…(「西洋文学と酩酊」 平川裕弘)

四月十六日 金 八夜

雨、十一時過起十四度。朝三笠書房竹内の紹介なりとて写真師武田正雄来、寝てゐて会わなかつたが三越とかで展覧会をするに就き写真を写させろとの事也。午東峰書房三ツ木の使の学生清酒一本届けてくれたり。午後十八度なれども寒し。雨は夕方漸く上がる。夕青木電車道の酒屋にて麦酒一本百一円五十銭也。夕今朝来た写真師武田再来、展覧用に写すのはことわつたが今年は写しておいてもいいと思ふ也。夕麦酒二本一級酒にて灘から届いたと云ふ菊秀あれども明日上田をよぼうと思ふにつき口をつけず、誠につらき事の極み也。夜又雨降る。(「百鬼園戦後日記」 内田百閒) 昭和23年です。

退屈だろうからお酒でも飲んでいらっしゃい

用件を話すと、ギョロッと大きな眼玉を動かしたきり、やはり一言も口をきかない。二分たち三分たち、先輩記者の腋の下に冷や汗が流れはじめて、十分もした頃、ポツリ「こうしたらどうですか」と返事が返ってきたという。別の先輩記者は、今東光氏が参院選挙に出たとき、選挙事務長になった川端(康成)さんと、何かの都合で関西の旅館に一日中二人だけでいたことがあった。「川端さんは、全く口をきかないで朝からテレビの前に坐りっきり。あんな気詰まりなことはなかった」というのだが、今さんとの電話では、えんえん下(しも)がかった話をしていたし、夕方になったら、「退屈だろうからお酒でも飲んでいらっしゃい」とお金の心配までしてくれたという。

きみがなしが節

一聞(きこ)ゑ君加那志(きみがなし) 名高い君加那志

丈(たけ)清(きよ)らやは 酔(ゑ)やちや 背が高く美しい人を 酔わせて

神々(かみ/\) 歓(あま)へる 清(きよ)らや 神女たちが 踊り歓(あま)えていることの 美しいことよ

又 鳴響(とよ)む君加那志(きみかなし) 評判の君加那志

又 のろ/\は 白腿(しらもも) 成(な)り居(よ)り ノロたちは 白腿になっているよ

又 神々(かみ/\)は 白腿(しらもも) 成(な)り居(よ)り 神女たちは 白腿になっているよ

十四巻九九三(二二五ページ)の「丈(たけ)清(きよ)らゑけり」と同じように、スラリと背が高く、美しい人の登場であるが、ここの丈清らは神女であるらしい。その神女たちが白腿になっているさまは、酔いのためのみだらな御乱行、というものではなく、豊穣予祝のためのシヌグ踊りに見られるような、類感呪術の広がりとしてとらえられるものである。(「おもろさうし」 外間守善)

日本酒SOS

なにしろこの"ふなくち"(菊水)は近年の生酒ブームの口火を切った有り難いファースト・ランナーなのだ。発売開始は昭和四十七年。この二十年ランナー。飲んでみる価値、おおいに有り。あの日、持ち帰った「割烹ながた」のマッチには、ボールペンで「グランキャン」と書いてある。グランキャンとはグランドキャッスルの省略。大城(立裕)と、かの有名ホテルとを符号させたもの。なかなかいいネーミングだ。本人はまだ知らない。私だけが楽しませていただいている。一週間留守にして江戸川の我が家に戻ったら一升瓶がカラッポ。そうだった。沖縄へ出かける前日に飲み干したのだった。どうしよう。顔がかぶれていて(自家製の腐った化粧水をつけたため)外へ出られない。つまりは自力では酒が手に入らない状況。非常事態発生。日本酒SOS。こんな時はコールマンにコールする。コールマンは文句をいいながらも、夕刻、(越後誉さかびと)をぶら下げてやってきた。コールマンは完全な下戸なのに、私の嗜好をちゃんと覚えていた。辛口であること。純米酒であること。新潟県の酒ならまず文句をいわないこと等々。この夏は、日本酒SOSの夏だった。グランキャン。コールマン。ありがとう。感謝多謝。(「詩と酒に交われば」 市原千佳子) 飲酒離婚

縞模様の杯

話を日本に戻そう。実際、日本で活力を与えるものが茶の湯しかないとするならば、私が一年一ヵ月もしないうちに、日本に舞いもどることはなかったはずだ。有難いことに、日本にはもっと魅力的なものに事欠かない。すなわち酒と芸者。日本人は欧米の製品に似せた品物を作る才能にたけている。日本製のウィスキーやシャンパンを見ていると、スコットランドのハイランドやフランスのエペルネからの直送品と錯覚する。これは量をわきまえて飲めば、とくに身体に悪いというわけではない。しかし、燗(かん)をして飲む酒こそ日本を代表する飲み物だ。水色と白色の縞模様の銚子に入れて出される酒をおなじ色の杯で飲むわけだが、こうした酒器の色とか用法も国民の習慣にのっとっている。酒はアルコール分がとてもすくない。日本酒は蒸留酒ではないので、大量に飲んだところで酔いつぶれることはまずあるまい。杯に入る量はごくわずか。そのためおたがいに酒を親しく注ぎあって果てることがない。私は大阪で初めて芸者パーティに出席したのだが、自分の杯にはどんなことがあっても酒を注いではならない、と事前に注意してくれた人がいた。私を招待してくれた人とか他の出席者には注いでもかまわないのだが。またこういう注意もうけた。つまり、飲む前には注いでくれた人に謝意を表して杯を上げなければならないと。えんえん数時間、きれいどころが次から次へと私のサービスにつとめてくれた。最後の芸者パーティの思い出はただばくぜんとしたものであり、(またそうでなければ困るのだが)、ただ今でも覚えているのは、翌朝とても気分が爽快だったということ。今でも私は東京、京都と大阪での楽しい時を思い出すために、あの縞模様の杯を旅行かばんにしのばせている。(「飲みっぷり、お国柄」 アレック・ウォー 豊田昌倫訳)

百キロ焼夷弾

川上機関大尉の酒壜<br>

わが練習艦隊須磨、明石の二艦は、欧州訪問の旅をおえて、いまやその帰航の途にあった。印度を出て、馬来(マレー)半島とスマトラ島の間のマラッカ海峡を東へ出ると、そこは馬来半島の南端シンガポールである。大英帝国が東洋方面を睨みつけるために築いた、最大の軍港と要塞とがあるところだ。そのシンガポールの港を出ると、それまでは東へ進むとはいえ、ひどく南下航路をとっていたのが、ここで一転して、ぐーっと北に向く。そこから、次の寄港地の香港まで、ざっと三千キロメートルの遠方である。その間の南北にわだかまる大海洋こそ、南シナ海である。練習艦隊はシンガポールを出てからすでに三昼夜、いま丁度北緯十度の線を横ぎろうとしているところだから、これで南シナ海のほぼ中央あたりに達したわけである。カレンダーは四月六日で、赤紙の日曜日となっている。夜に入っても気温はそれほど下らず、艦内は蒸風呂のような暑さだ。この物語は、二番艦明石の艦内において始る。―天井の低い通路を、頭をぶっつけそうにして背の高い逞しい士官が、日本酒の壜詰を下げてとことこ歩いてゆく。汐焼した顔は、赤銅色(しゃくどういろ)だ。彼は歩きながら、エヘンと咳払(せきばらい)をした。士官は、ある一つの私室の前で足をとめた。そして大きな拳固をふりあげて、こつこつと案外やさしく扉(ドア)を叩く。「おう、誰か」と内側から大きな声がする。訪問の士官は、ちょっと緊張したが、やがて硬ばった顔をほぐして、「俺だ。川上機関大尉だ。ちょっと邪魔をするがいいかい」するといきなり扉(ドア)が内側にぽかりと開いて、「なんだ、貴様か。いつもに似ず、いやに他人行儀の挨拶をやったりするもんだから、どうしたのかと思った。おう、早く入れ」「はっはっはっはっ」のっぽの川上機関大尉は笑いながら、ぬっと室内に入る。「おい長谷部。これを持ってきた」と、酒壜を眼の前へさし出せば、長谷部大尉は眼をみはり、「やあ、百キロ焼夷弾か。そいつは強勢だ。まあ、それへ掛けろ」長谷部大尉は、上はシャツ一枚で、狭いベッドの上にあぐらをかく。川上機関大尉は椅子にどっかと腰を下した。二人は同期の候補生だった。そして今も同じ練習艦明石乗組だ。もっとも兵科は違っていて、背高のっぽの川上大尉は機関科に属しており、長谷部大尉は第三分隊長で、砲を預かっていた。「これでやるか、―」と長谷部大尉は、バスケットから九谷焼の小さい湯呑と、オランダで土産に買った硝子(ガラス)のコップとをとりだす。「ええ肴(さかな)は―と」といえば、川上機関大尉は、「肴は持ってきた」といいながら、ポケットから乾燥豚の缶詰をひっぱり出した。「いよう、何から何まで整っているな。おい川上、今日は貴様の誕生日―じゃないが、何か、ああ―つまり貴様の祝日なんだろう」「うん、まあその祝日ということにして、さあ一杯ゆこう」「やあ、いよいよ焼夷弾を腹へおとすか。わっはっはっはっ」二人は汗をふきながら、生温かい故国の酒をくみかわすのであった。(「浮かぶ飛行島」 海野十三)

(1)清酒(2)

江戸時代の商人の理想像として、「番頭は江州」といわれるほど、近江商人は商才に富み、実務に長けていた。その主な活動の舞台は、東北と北関東であった。近江商人が旧主である蒲生氏の縁をたよって、会津藩・仙台藩・川越藩(武蔵国)などへ行商して進出していったためである。近江商人の行商方法は、往復とも商品の販売と仕入れをする無駄のない商業活動であった。行商によって一定の販路と資本をつくると、その地に出店していった。そして出店の分布が各地に広がると、店相互で商品を回転させる「産物廻し」という方法をとった。例えば、東北の生糸・紅花を集荷して、江戸や上方の需要地で売るなどして、商圏を次々に拡大していく商法である。さて、近江商人は近畿で始まった清酒醸造の技術を、東北・北関東へ伝えて酒屋を始めた。酒造りは、幕藩体制の重要な収入源でもあり、「御礼銭」という税金の比率が著しく高かった。それでも人件費・精米代・杜氏の給与が非常に安く、労働力事情も良く、儲かる商売であったと伝えられる。近江商人は、早くから酒を江戸へ輸送するなどの積極的な経営をしていたのである。(「老舗企業の研究」 横澤利正)

狂歌才蔵集

巻第十五 釈教歌

達磨

九年酒の つかり肴の 座禅豆 外に本来 一物もなし

不飲酒戒

はらわたを くだす薬ぞ せんじやふ つねのごとくの 生姜酒でも(「狂歌才蔵集」 大田南畝撰)

錯乱状態

松鶴 そうだ。千円もうけて二千円つこうたら、ナンボの損ということがわかりまへんねん。(悲しそうな顔で、グイグイと酒を飲む)

藤本 師匠飲みかっしゃろ。飲んで家に帰ることがわからんことがおまっしゃろ。あれはどないなりますの。頭の中は。

松鶴 ほんまに酔うてまんねンな。錯乱状態で。

藤本 奥さんに聞いてますけど、小便しはりますねんな。

松鶴 あいつ、いらんこといいよる。(頭の後ろをたたきつつ)年にいっぺんぐらい、トイレがわからんようになって、押し入れをあけたり、物干しに出て屋根から落ちたりね。何をするやわかりまへんなァ。シャレにもならん。(「ケッタイな体験」 藤本義一)笑福亭松鶴と藤本義一の対談です。

速冷器

理想的速冷器現はる 一分間でビール(其他飲料)が氷の様に冷える 左図の如くビールと氷は絶対に混合せず従つてビールの味が変りません 専売特許第二七七六八号 正価五円五十銭 構造 本器(ほんき)は真鍮板(しんちういた)を以(もつ)て造(つく)りニツケル鍍金(めつき)をなし内部(ないぶ)は全部(ぜんぶ)スズ引きなるを以(もつ)て衛生上(えいせいじやう)些少(すこし)のび念なく外観(ぐわいかん)は優美高尚(いうびこうしやう)にして且(か)つ堅牢(けんらう)なり 中元御進物並に暑中御見舞 として最も適当品

「一分間でビールが氷のように冷える」とはとても思えないが、三十分かければ、少しは冷えそうな気がする。でもその間に、ビールの気が抜けちゃうんじゃないの?(「嘘八百」 天野祐吉)

酔っぱらい

今回は他人のことをとやかく言っているだけのスペースがない。酔っぱらいとは、とりもなおさず僕のことなんである。以前、失職してブラブラしていたときに、名刺につける肩書きがなにもないので、「酔っぱらい 中島らも」という名刺を作りかけて、寸前で思いとどまったことがある。その後、盆栽パフォーマンスの沼田元気に紹介されて名刺を見たら、「貧乏人 沼田元気」と書いてあったので、似たような人もいるもんだと思った覚えがある。二日酔いの朝の、何やら犯罪者めいた忸怩(じくじ)たる気分は誰にも経験があるだろう。昨日、自分が何をしたのかの記憶がとんでしまっていることへの不安と、今日一日、もうこれで使いものにならねえな、と言う後悔と。机の上の電話が鳴る。二日酔いの頭に、ビンビン共鳴するような、いやな音だ。「ハイ、もしもし、中島です」「おっ、生きていますね。こりゃ驚いた」「「おう、ハマ公か。昨日はどうも」「『昨日はどうも』じゃないですよ。スナックのトイレのドアはこわすし、カウンターの上にイスは放り投げてこわすし、尻出して踊るし!」「人が何にも覚えてないと思って、いい加減なこというなよな。僕はな、酒品ということにかけては、中島の前に中島なしといわれた…」「とにかく、人のおごりやと思ってイヤしい飲み方せんといてくださいよね。友だち失(な)くしますよ。ガチャン!」このへんから、そろそろ僕の中で不安の虫がうずき出すのだ。昨夜の自分の素行調査をせねば、いても立ってもいられなくなってくる。ジーコン、ジーコン、ジーコン。「あ、もしもし、クロキンですか。中島です。昨夜はどうも」「『昨夜はどうも』じゃないでしょうが。」「さっきさ、ハマ公から電話があってな、僕がスナックのトイレのドアこわしたり、イスをカウンターに放り上げてこわしたり、尻出して踊ったとか、ムチャクチャ言いよるんや。そんなことしてないよな、僕」「してませんよ、そんなこと。トイレのドアはもともとこわれていたんだし、イスをカウンターに上げたのはハマ公ですよ」「な、荘や名!?あー、よかった…」「でも、尻は出して踊ってはりましたよ」「えっ?う…うそやろ!?」「うそも何も、中島さん、僕のところへ来て、『お前も尻出して一緒に踊れ』って、しつこく誘ったやないですか。僕、あのときそれができなくって、つくづく自分のこと、優柔不断な人間やなあ、と…」「で…尻だけか、出してたんは!」(「ええ…二つに割れてました」)こういいことが、年に何回もある。数えだしたらキリがない。(「中島らものたまらん人々」 中島らも)

荘園の経費

網野 私は荘園に関係する資料ぐらいから実際には勉強していないのですが、荘園の生活のいろいろな節目節目に荘官や代官は必ず百姓に酒を振る舞っていますね。これは百姓側の権利になっていて、正月、祭りのとき、年貢を納めたときには、肴などを用意して百姓に酒を振る舞ってやらなければいけない。その費用は年間の必要経費で落とせるんですよ。(笑)。これは今と同じでしてね。荘園の代官が年末につくる決算書(散用状)で年貢から除くく分の中に、年貢の納まった倉付のときの酒や魚の代物などがすべて公認されて入っています。それから国司の使いや関東の使いのような偉い人がやってきたときの接待費も同じです。市場から酒、魚やスルメ、大根を買ってきて、馬のための米や粥や豆まで整えて接待するんですね。もちろんこれも接待費として年貢の中から落とせるのです。必要経費として落とせるということは、それが公的なものと認められているからなんですね。当然しなければならない接待なのです。正月やお祭りのときの酒宴も同じです。年貢を納めたときの様子は、狂言にも「まあ一杯飲め」と年貢をうけとった京都の領主が百姓に飲ませるくだりがありますが、現地ではそれが酒宴になるんですね。百姓たちとの。

飲み手が酒を面白くする時代

酒が工業化して商品として流通するようになって、どんな原材料で誰がどのように造ったのかが、見えにくくなった。だから感動が小さくなり、感謝もできなくなる。酒づくりの現場に出かけて、五感をフルに使って酒を体験するのは、感動する心を取り戻すための特効薬だ。もうひとつ酒を楽しむ力を身につけるコツは、一度にたくさんの種類の酒を飲みくらべることだ。ひとりで何種類もの酒の封を切って飲みくらべることはなかなかできないから、グループで試すのがいい。-

誰もが自由に世界中の酒を手にすることができる現代の日本のような社会は他に類を見ない。このように酒にとってたいへん恵まれた環境のもと、手にした酒を楽しむには、ひとりで飲み込んでしまうだけではとうてい足りず、広げてこそふくらむこれから酒の新しい価値を生み出すのは、飲み手の行動だ。どんどん動いて酒を楽しくしよう。飲み手が飲む知恵を育むことによって、大衆化した酒はかつてないほど豊かなものに変わっていくだろう。今こそは、酒文化ボランティアのスタートの時である。(「飲み手が酒を面白くする時代」 山田聡昭)

立木が左右にゆらゆらと揺れ

しかし私は酒の力を決して一般的に嫌つてゐるわけではない。酔ふことは本質的には楽しいことだ、と私は思つてゐる。私は数へ年十八歳で初めて酒に酔つた時の喜びを忘れることができない。それは日本酒であつたが、私はまだ日本酒の飲みかた、従つてそのイタダキカタといふ妥協の形式を知らなかつた。田舎の村はづれの大きな葡萄園の真ん中に、見張り用に作つた低い二階作りの小屋があつた。その小屋に四五人私と同じ年ぐらゐの少年が集つて酒を飲んだのである。四月の初めで、私たちはそれぞれ、旧制の中等学校を卒業した仲間であつた。一人ぐらゐが先輩であつた。鶏をつぶすか何かして、全然親や教師の目の届かない所で、酒といふものを飲んでみたのである。二三時間後に、私は用を足しに梯子で下へおりた。そして地面に立つた時、私は身体がふはりと浮いてゐるやうに感じた。立木が左右にゆらゆらと揺れ、まだ葉を出してゐない葡萄の棚が上下に浮いたり沈んだりした。そして私はゆつくりと地べたに倒れた。地べたの冷たい感じが、この上なく快く思はれた。この世でない新しい現実がそこにあつた。私は、目に写るものが浮動し、自分の寝ている地面がふはふはと動くのに驚き、こんな楽しいことは、生まれてから今までに無かつた、と思つた。私は笑ひ出し、立つてよろめいて歩いた。(「我が文学生活Ⅲ」 伊藤整)

三月二十九日 月 十九夜

晴、無風、九時半起床十六土也、但し小屋の中には火鉢の外に焜炉あり、今度の棟上げのおこはの小豆を煮てゐる也。午後白雲浮かび時時風わたる。二十一度。午まへ安藤組小池の使来りて手配せしトラツクはストライキの為間に合はずなりたれば棟上げは明日にのばすとの事也。午青木を運輸相へやりて棟上げに来てくれる筈の中村にその旨通じたり。夕お酒三合麦酒一本也。昨日の日曜日にはお米が無かつたので青木の晩飯をのばし配給ありたる今晩とせり。夜無風、寒さうで寒からず、已に春宵也、新聞の記事から次の文章を案じたり、文中の某先生は土屋文明なり。 国恩に報いむ 昭和二十三年度はお酒の醸造高が三割へり麦酒は三割減との事なれば麦酒を十本飲みたい時に八本しか間に合はずお酒一升と云ふ場合は七合で不承すると云ふ事かと思ひしにいやいやそれ丈では相済まぬ様なり、お上の取り立てられる税金がへつてはお国の不都合なれば造石高の少なくなりし分を値上げして売り下げられる事になり今日迄五百幾円であつた清酒は八百円也に相成るとかお金で済む話ならば八百が三千円でも構ふ所ではない、一杯又一盞が御国の立ちなほりに寄するところありと思へば難有し、先年某先生の詠に、タクハヘテ国ノ力ニナルトイフ有り難キ貯金タダ励ムベシと有りたれば之を剽竊して思ひを遣り、サカ盛リガ御国ノ為ニナルトイフ有リ難キ酒タタ酔ツ払フ可シとなむ。(「百鬼園戦後日記」 内田百閒)昭和23年

とつくりをさかさ[徳利を逆さ]

美人を形容してビイドロを逆さにした様だという言葉が流行した。これに対して不器量な女を徳利を逆さにした様だという。ビイドロを見よ。

①徳利を逆さだと下女ほめられる (樽三五)

①下女はいつもこんなふうにからかわれる。類句-ビイドロを逆さまにして嫁つよい(樽三〇)(「古川柳辞典」 根岸川柳)

杜氏名とその出身地域

山内(さんない)杜氏(秋田県山内村)、南部(なんぶ)杜氏(岩手県全域)、越後(えちご)杜氏(新潟県全域)、能登(のと)杜氏(石川県能登半島)、諏訪(すわ)杜氏(長野県諏訪地方)、丹後(たんご)杜氏(京都府丹後町周辺)、越前(えちぜん)杜氏(福井県全域)、備中(びっちゅう)杜氏(岡山県西部地域)、城崎(きのさき)杜氏(兵庫県城崎郡)、丹波(たんば)杜氏(兵庫県多紀郡周辺)、但馬(たじま)杜氏(兵庫県美方(みかた)郡周辺)、石見(いわみ)杜氏(島根県浜田市周辺)、秋鹿(あいか)杜氏(出雲杜氏ともいう、島根県松江市周辺)、三津(みづ)杜氏(広島県安芸津(あきつ)町三津)、熊毛(くまげ)杜氏(山口県熊毛郡周辺)、越智(おち)杜氏(愛媛県越智郡周辺)、伊方(いかた)杜氏(愛媛県伊方町)、芥屋(けや)杜氏(糸島(いとしま)杜氏ともいう、福岡県志摩村芥屋)、柳河(やながわ)杜氏(福岡県柳川市周辺)(「日本酒百味百題」 小泉武夫監修)

有馬猫騒動(1)

怪猫は、九代(久留米藩有馬)頼貴(よりたか)の夫人が、その生家である雲州松江十八万石、松平出羽守邸から、輿入(こしい)れの時に、つれて来た。猫の係りは関屋という腰元であった。某日-。一匹の狂犬が、庭内にまぎれ込み、猫を見つけて追っかけて来て、殿様の御座所まで駆け入った。頼貴が、盃を投げて追いはらおうとすると、狂犬は、凄じく吠えて、噛みつこうとした。腰元関屋は、咄嗟(とっさ)に、手水鉢の鉄柄杓をつかんで、狂犬へ走り寄り、一打ちに、打ち殺した。まだ、わずか、十六歳の少女の働きに、頼貴は、大いに感じ入って、「のぞみのものを、とらせよう」と、云った。すると、関屋は、「ご無礼を働きました。猫を、おゆるし下さいますよう-」と、助命を乞うた。頼貴は、ますます感じ入った。関屋が、美しい眉目をもっていたためでもある。間もなく、関屋は、側室の一人に加えられて、お滝の方となった。関屋は、夫人の生家からつれられて来た腰元であるために、有馬家の大奥の女たちから、冷たくあしらわれていた。お滝の方となって、殿様の寵愛を受けるようになるや、凄じい嫉妬を買うようになった。殊に、老女の岩波という女から、陰に陽に苛めつけられた。お滝の方は、ついに、神経衰弱にかかり、一夜、発作的に自害して果てた。お滝の方には、お仲という腰元がつけられていた。お仲は、武家出で、腕におぼえがあり、気丈夫な女であった。-あるじ様の讎(あだ)を復(う)とう!と、決意して、ある宵、老女岩波の居室に、ふみ込んだ。岩波の方も、油断はなかった。薙刀(なぎなた)にかけては名手である岩波に、それを撃ち込まれて、お仲は、あやうくかえり撃ちに遭おうとした。瞬間-一匹の黒猫が、飛び込んで来て、岩波の咽喉笛へ喰いついた。岩波は、双の目玉をとび出させ、口から血泡を噴いて、悶死した。お仲も、深傷で、二日後に、逝った。(「江戸八百八町」 柴田錬三郎) 魔性のついた黒猫の話が続いてゆきます。

ネーミングの楽しみ

関谷さんのオリジナルのお酒は、一九九一年末で四十二種類にも及び、さらに広がろうとしている。そのネーミングがまた独特の者である。主なものを拾ってみると、以下のような名前がある。雲の懸橋(かけはし)・かげろうの花・なごり雲・雪がすみ・雪の傘・雪太郎・蜃気楼の見える街・淡き夢みし・京橋物語…。こうした名前を付けることは、誰にも渡さない関谷さんだけの楽しみでもある。「そのお酒の本質を射抜いた名前を付けることが、消費者の方がお酒選びをするときの一つの助けになります。できたお酒を口に含み、ゆっくりと飲み込みます。その時に瞬間にひらめく感覚を大切にし、それを表現する言葉を考えます。すぐに決まったものもあれば万葉集や仏文学などの本を開いては一カ月余りかかった名前もありますよ。お酒の品質以外には、できた土地と飲んでいただく方へのターゲットの方法も考慮します」(「お酒に乾杯! 関矢健二の酒の世界」 西村一郎)

独りで酒を楽しむ

社交が不得手なせいで、ぼく自身は独りで飲むことがまったく苦にならない。 それどころか、かなり好きなのだが、街中のバーではとかくうさんくさがられやすい。そのため、ひどく疲れている時は、ついホテルのバーに足が向く。そこで行きずりの客のひとりとして飲む時が、いちばん自分をかいほうできる。ホタルまで行くのも大儀な時は、近くのできるだけ大きい、忙しそうな居酒屋に入る。広くて忙しいから、独りで飲んでいてもほとんど気にされない。雑沓の中を気ままに漂っているようで、これもまた悪くない。ちょっとパチンコ屋の喧噪の中で、無心に玉をはじいている心境に似ている。気のおけない仲間とつるんで飲む酒は、確かに楽しい。しかし、独りで飲む酒も、なかなかいいものである。カウンターにぼんやりと肘などつき、じんわりと訪れる酔いに身をゆだねていると、ささくれ、疲れた神経が、ゆっくりともみほぐされていくのがわかる。うまいなあ、と酒の味にしみじみ感じ入るのも、こんな時である。時々は、独りで酒を楽しむ人が、もっとふえてくれると嬉しい。そういう人がもう少し多くなれば、酒場側も必然的にそれに慣れ、お互いにもっと気楽になれると思う。見知らぬ街の見知らぬ酒場に、ふらりと入る。そして、見知らぬ人たちにまじり、自分もその酒場の自然な風景のひとつのようになって、好きな酒を飲む。そんな飲み方が今のぼくの理想なのだが…。(「今夜は何を飲もうか」 オキ・シロー)

クソッ、負けた…

今はなき「マルコポーロ」(文藝春秋刊) の企画で「『美味しんぼ』一気読み」という記事を依頼され、1週間かかって、ようやく既刊分を読み終えた。そんな夜、味にはちょいとうるさいという目黒の小料理屋「G」(名前は秘す))へ。大したこともない料理に、いちいち能書きがつく。聞いている私は、オヤジの能書きの約79%が『美味しんぼ』からの引用と分かり、胃がカユクなる。誤った強引な理屈が多いのは、何度も喋っていて、混乱したものだろう。他の客達は、「なるほど」「さすがご主人!」などと持ち上げている。バカめ。話すバカに、聞いてるバカめ!そのバカオヤジが「大体、料理の話を書くライターなんて、物を知らないのもはなはだしい」と、珍しく正しいことを言う。当たっているだけに口惜しくて、「こら、オヤジ!他人の意見と他人の女房を盗むと、地獄に堕ちるって諺(ことわざ)を知っているか!?」、腹立ちまぎれに啖呵を切ると、「一盗二婢」とオヤジは笑い、「他人の女房も盗めないヤツに物が書けるか!」、「ウッ!」「お前、北大路魯山人の息子が北大路欣也だってことを知ってたか!?」と切りかえされる。クソッ、負けた…。(「東京居酒屋はしご酒」 伊丹由宇)

江戸の人

その浪人者が、小女たちにかげ口をたたかれているともしらず、あぶら気のない髷をふりあげるようにして、とつぜん立ちあがった。「あるじ、おるか?いたらすまんが顔を見せてくれ」店のなかが、一瞬しいんとなった「あるじ、いたら顔を見せてくれ」こんどは浪人者の声がよくとおった。「へ、へい」あるじの代吉が、前だれで手をふきながら、奥ののれんを分けて顔をのぞかせた。「そのほう、あるじだな。拙者は本所の丸田安兵衛という者だが、実はいま金を持ってないことに気がついた。そこで頼みだが、今夜の飲み代を借金させてくれるかな?」「あの、お金がありませんので?」「そうなのだ。いま一文もないことに気がついた」「ご冗談おっしゃっては困ります。さんざん飲み食いされたあとで、お金は無いなどと、それではあんまり…」「払わんといってはいないのだぞ。借金させてくれと申しておるのだ。本所の丸田と名前まで、明しているのだ」「お名前は承りましたが、てまえ共でははじめてのお顔ですからね。それにずいぶん召しあがったあとじゃございませんか」五十がらみのあるじは、あきらかに不機嫌を顔にあらわした。「飲んだあとだと、悪いと申すのか?」どんと拳(こぶし)で台をたたいた安兵衛は、おおきな声をあげた。「親父、武士が頼んでおるのだぞ!それを貴様は、頭から拙者が踏みたおしでもしたような口ぶりだな?」そら始まったとばかりに、小女たちは顔を見あわせ、肩をすぼめた。おい、親父。拙者は払わぬと申しておらん。借金させろといっておるのだ!」「さんざん飲み食いされたんですからね。払って頂かねば困りますよ。その借金というやつだって、はじめてのお方じゃね」「貴様は、拙者を信用せんのか!」「信用できませんね。こんなこと時どきありましてね。それをいちいち信用していたんじゃ商売はやってゆけませんのでね」「こいつ!申したなっ!」酒もかなり飲んでいたようだが、丸田安兵衛は怒ったらしく、刀に手をかけた。そして威嚇のつもりでもあったのか、気合もろとも抜き放った。「やぁ!」白刃が台のうえを走って、箸だての竹筒を横に払った。竹筒は箸もろとも、二つになって、首を折るようにころりと台のうえにころがった。丸田安兵衛の見事な腕まえに、総立ちになっていた客たちは声をのんだ。あるじの代吉もぎょっとなったようだが、向う気が強いとみえて、ひっこんではいなかった。「お侍さん、威したってこの家じゃ通りませんよ。そんなことでは酒代は踏みたおさせませんからね。金が無くて払えねえなら払えねえと、はじめから謝ればまだしもだ。その気もねえで、借金させろとか、あげくの果てに刀いたずらをしてみせたり、あんまり町人を馬鹿にしておりますよ」「黙れ、親父!酒代を踏みたおすと誰が申した!言葉がすぎると、このままでは許さんぞ!」あるじに強気にでられては、丸田安兵衛もひっこみがつかなくなったらしい。抜いた刀をひきつけて、台を離れた。こうなっては、だれかがとめにはいらなければ、あるじの代吉が斬られるのは順序であった。「おやじがやられてしまうぜ。浪人のほうだって、このまま引っこめまいしな」客達がとばっちりを避けて、一ヵ所にかたまった。そして、誰からともなく、彼らの視線がひとつところに集まった。そこには、旅の若侍は、ひとり、もの静かに食事をしていたのである。(「江戸の人」 颯手達治) 若侍は、立て替えてやり、それどころか安兵衛の無心にそっくり財布まで与えるといった展開です。

記憶皆無

はじめて酒酔いによる記憶喪失を経験したのは、この時である。素面(しらふ)の友が二人で私を家まで送ってくれたというが、まったく覚えがないのだ。うちの黒犬が吠えつくのを私が「よしよし」と止めたとか、道々物理の話をして「力の次元はLMTのマイナス二乗だろう、うん」と言ったとか、あとで聞いたが記憶皆無。受け答えもちゃんとするから、酔って忘れたなんて嘘だろうという人があるのももっともだが、それが嘘でない人間がいることの確証を得たわけだ。脳のどこかが弱いにちがいないが、これは習性になるらしい。酔余、深夜の新宿でからんできた二、三人のチンピラに私が「なんだこの野郎」とすごんだら、どう見損なったかむこうがこそこそ退散した-と一緒にいた同僚の話を聞いても、まったく覚えがない。いやはや危いところだった。かとおもうと宴会の翌日、あれからきれいどころがきたじゃないか、お前だってはしゃいでたじゃないかと言われてもさらにおもいだせず、エッとおどろき切歯扼腕したことも。しかし最近はその限界酒量は漸減、頻度は漸増、帰宅してから聞いたことを翌朝はきれいに忘れているので、「酔ってるときはもう話さない」と女房に叱られることしばしば。(「酒は道づれ」 河竹登志夫) かぞえ年十八歳の配給の続きです。

赤ヘル一色、銀座の酒場

銀座に近い数寄屋橋の路地裏にあるスナック酒場「美弥」は、立川談志、牧伸二、毒蝮三太夫、小島三児、内藤陳、そういう連中の溜り場である。ほかに魚河岸の若旦那、阪神吉田監督と親しい中年のAさんなどの顔もある。小さいカウンターだけの酒場で、ボックスと名のつくような場所もロクにないから、二十人位集まれば一杯だ。テレビもない。音響のわるいラジオだけだ。だが、私は顔馴染の多い気安さもあって、夕刻からはそこに出かけ、カウンターにへばりついて、自分の名のついた千社札をはりつけたウイスキーをだいたいストレートのままであおっている。あおりながら、野球放送を聞いている。誰がどこのファンなのか、みんなお互いに知っている。激しい討論もある。だがどういうものか、この一月ほど前から、全部が全部、カープファンになってきた。私の広島ファンは世間周知だから、最初はみんなこちらに遠慮してのことかと思っていたが、実際、この一カ月ぐらいは知らないうちに、全部が全部広島びいきになってしまった。「優勝いわいは、ここでやりましょう」「ウムいいネ、だが会費制がいいだろう」とぼく。「いやそれは会長がおごるべきですよ」私は「広島カープを優勝させる会」の一員だが、いつの間にか、lここではその会の会長ということに扱われている。ほんとに人気というものは凄いものである。私は何人に対しても是非広島ファンになんぞと、頼んだことは一度もない。それなのにカープファンは日毎にグングンと増えていくのだ。カウンターに並んで飲んでいた若い人をつかまえて、ある夕刻、私はそのひとをカープの外木場そっくりだと批評したら、彼氏大変喜んだ。大きな声を出して、「おれの顔は、外木場そっくりだとよ」つづいて「飲んでくれ、飲んでくれ」と、周囲の人達にお銚子をついで回った。(「茂一ひとり歩き」 田辺茂一)

神田祭

本調子 〽 神田祭を待つ宵の 合神酒所に活けた女夫花、誰が手ずさびか白菊と、黄菊の露も新しく 合飾る名家の金屏風、ゆきかい繁き辻々に、重ね言葉も聞き馴れた 合御祭礼おまつり番附 合八つ八通りに変る文福茶釜七つの鐘はいつうつたやら 二上リ〽 ほのぼのと 合白みわたりて東天紅 合一番鶏は泰平の、御代を祝うて苔むす諫鼓 合〽二番の鉾は馬櫪神 合〽まさる目出たき装束烏帽子 合ドン/\カツカドンカツカ 合続く三番 合式として 翁の楽車は神田丸 合五番十番つぎ/\に 合町年番の附祭、住吉をどり 合大神楽 合家台囃子は吉住と、杵屋が持ちの菊襲 合所望々々に手古舞の達衆が応の声につれ、渡り拍子をうち上げて 本調子踊 地〽昔より、恋といふ字は誰が書初めて、まよひの種を蒔きぬらん、忍ぶ夜は風も吹きそろ雨も降り候、にくや咎むる里の犬 合籬に寄つてほと/\と、叩けば菊に置あまる、露ははらりとみな散りぬれど、同じ思ひに待ちわびし、姫は扉に立居て、いざこなたへと伴へり 〽 夜風を御身にも冷えぬらん、こころばかりに侍れども、妾が儲の菊の酒、きこしめせやと盃の、数重なればうち解けて、愛と愛との相生連理、よその見る目も羨まし 〽 あとの所望は会釈なく 合数番の花車に 合追はれ/\て 二上リ合〽 ヤーリヨー黄金花さく豊な御代に、ソレ締めろやれ中綱、エーヤーリヨー 合伊達も喧嘩も江戸の花 合その花笠の咲揃ふ、桜の馬場へだう/\と、寄せ来る人の浪間より、光りまばゆく昇る日の影(「長唄名曲要説補遺二」 浅川玉兎)作詞・幸堂得知、作曲・吉住小三郎、杵屋六四郎によって明治44年につくられた小唄です。

灰

辻 - 灰持酒(あくもちざけ)が赤いのは、灰をたくさん入れるので、酒が酸性からアルカリ性になるからやそうでっせ。同じようなお酒が、昭和の初め頃まで、島根県にもありましたな。地伝酒というて。灰をお酒に使うというて驚いたはるけど、よう考えてみたら、灰はいろいろに使われてまっせ。焼きもの(陶磁器)や染めものに欠かせませんね。料理にも使います屋路。山菜などのあくを抜くのに。木灰を水にとかしてその上澄み汁をとりますねん。灰汁といいますがな。ワラビやゼンマイを灰汁を少うし入れた湯でゆでますと、繊維が膨張して、あくが流れるんやね。あくは水に溶けますよってね。そやけど、灰汁が多すぎたり、火にかける時間が長すぎると繊維がくずれて歯ざわりもなくなるし、味もなんや頼りのうなりまっせ。あくは全部ぬき切らないで、少し残しておいたほうがよろしいねん。

高橋 あくというのは、食感では、苦味、えぐみ、渋味の三種ありますが。

辻 中国の諺(ことわざ)に「苦い味をおいしく食べさせる料理人は最高であり、甘い味でおいしいと思わせる料理人は最低である」というのがありますが、まったくその通りで、とくに苦い味は微量残しておいた方が深みが出ますねん。早春のフキノトウは、苦味をとろうとしてゆでるようなことはしないで、生のまま清酒とショウユ、梅干しを入れて煮詰めるとよろしいねん。それから灰汁を使うと、グリーンの色がいっそう鮮やかな色になりまっせ。

高橋 灰のアルカリ性は葉緑素に作用するんですね。また、脂肪酸を中和して渋味を抜く働きもあるので、干ダラや干ニシンをもどすときにも使うんですね。それから灰とお酒ということにもどしますと、酒造りは、麹(こうじ)造りが最も重要ですが、それには質のよい種麹が必要です。種麹というのは、麹カビの胞子のことですが、この胞子を育てるために、蒸した玄米に麹カビを植えるんですが、この時に、米に木灰を混ぜ込むんです。、そうしますと、結果的に、木灰が細菌の繁殖を防ぎますし、麹カビの胞子の育成を育てるカリウムやリンなどが含まれているんだそうです。灰は木灰だったら何でもよいかというと、そうではなく、木の種類や大きさ、灰の作り方、配合の方法まで規定されていたようです。(「神々の饗(あえ)」 辻嘉一・高橋忠之)

第三の場

都市社会学で英語の"Third Place"という概念は、日本語では<第三空間>とよく訳されるが、私は本書ではあえて<第三の場>と呼ぶ。その理由は空間という表現には抽象的なニュアンスがあるのに対し、本書で用いる<第三の場>とは、常連客にとって特定の行きつけの場所を指すからである。すなわち家庭でもなく、職場でもない、第三の居場所だが、本書では社会学者レイ・オルデンバーグ(Ray

Oldenburug)のThe Great Good Placeという著書に倣い、次の意味合いでこの概念を規定する(同書は、二〇一三年十月にみすず書房より『サードプレイス』として邦訳版が刊行された)。<第三の場>とは、とりたてて行く必要はないが、常連客にとって非常に居心地がよいゆえに行きたくなるような場所である。会員制にはなっておらず、予約などするような場所でもない。いつでもひとりでふらっと立ち寄って、店主や外の常連客に歓迎される。そして、帰りたいと思ったら、いつでも帰ればよい。その意味では、第一の場所である家庭とも、第二の場所である職場とも著しく違うだろう。ただし、家庭とは異なるものの、「アットホーム」な気持でいられることが<第三の場>の大きな魅力である。(「日本の居酒屋文化」 マイク・モラスキー)

酒造りの歌(2)

かくて純白の米が出来ると一方に桶洗ひが始まる。三十三石、三十四石の大桶をササラを掛けて洗ひ、熱湯を注いで去年のアクを取る湯ごもり、杓子で湯をかける湯あての作業が続き、風と日光にさらされた桶は去年の酒の気が完全に抜かれる。桶洗ひは戸外の作業で、灘では、「アー寒や北風、アーかうつめとては」と一人が云へば、「長の冬ぢゆが勤まろか」と他が和す。越後では、「今朝のヤー洗ひ番はどなたにどなた、かあい男の歌の声」、「かあいヤー男の洗ひ番の時は、水は湯となれ風吹くな」。(「日本民謡辞典 酒造りの歌」 小寺融吉)

居酒屋甲子園

では、そんなお母さん、お父さんをずっと見てきた佳明さんの夢とは?「やっぱり、お客さまにとって第一の家庭になる居酒屋をつくりたいな、と思っています。僕にとっての居酒屋というのは、あったかいオジちゃんとかオバちゃんがやってるカウンターのお店。値段もないし、シャレっけもない、ホントに、その人に会いにくる、っていうのが居酒屋だと思っているんですよね。でも、今、僕がやってるのはキャパが大きい店。矛盾が発生するんですけれど…。でも、大きいキャパでも、スタッフ一人ひとりが、お客さまにとってのオジちゃん、オバちゃんになる。そういうお店を作りたい。それが僕の夢です。店長だけがいいんじゃなくて、スタッフみんながオジちゃんであり、オバちゃん。何を食べにきている、何を飲みにきているじゃなくて、このお客さまはこのスタッフに、あのお客さまはあのスタッフに会いにきている、っていう。『自分はこの人が会いにきたから、この人のカウンターの前に座るよ』とか、スタッフがお客さまにいわれるようなお店を作りたいです」でも、その夢は少しずつ形になりつつあるのではないでしょうか。居酒屋甲子園・決勝で見たVTRのなかで、幸や岡むらのスタッフがそれぞれの居酒屋観について、こう語っていましたから。「お客さんとお店なんだれど、そこには垣根がなく、家族に近いような人たちが集まって楽しむ場所。お客さんと話せる。接客としてだけでなく、人として話せる」「楽しいときに行ったり、つらくてたまんなくて誰かと話がしたいときに行ったり。安らぐ場所」「元気であったり、安らぐ気持であったり、気持を充電できる場所」そういうあったかい心をもった幸、そして岡むらのみなさんに、また会いに行こうと思います。ありがとう。(「居酒屋甲子園」 柴村恵美子)

脂っこいもの

二日酔いの時に、ばさばさじたパンに紅茶などという朝食は実にやり切れないもので、西洋では御飯に味噌汁という訳には行かないから、そうなるとこの腎臓のバタいためなどは先ず持って来いのものである。乾いた感じがするものは欲しくない代りに、脂っこいものが変に食べたくなるのが普通らしくて、朝飯にカレー・ライスが出たらどんなにいいだろうと思うことがある。昔ならば、朝帰りに新宿の中村屋に寄る所であるが、朝帰りをすること自体がこの頃は大変なことになった。(「続酒肴酒」 吉田健一)

葬時の酒

一 死人を寺に葬時、その送り来る者に寺にて酒を勧む、是大なるひか(が)ことなり、元来寺へハ酒を門内へ入へ(べ)からす、いはんや酒ハ人をよろこはしむるものにて、祝儀のときすゝむるもの也、此大なるうれひの時、何の楽ありてか酒を用んや、少も心ある出家ハかたくやむへき事也(「西山公随筆」 徳川光圀)

月見酒の友

仕事を終え、車を降りて家に入る前に空を見上げるのが私の日課。 深い眠りに包まれる真夜中の住宅街は、人工的な灯りがほとんど見えず、頭上には降るほどの星がきらきらと瞬いています。いい月の出ている晩などは、よく月光浴をします。と言ってもただ眺めているだけなんですが。たまに余裕があれば、月見酒も一杯。今日は名月だし、久しぶりに飲(や)ろうかな。月に見とれながら、ひと口、ふた口、こんな時はやっぱり日本酒が似合います。米のやわらかな甘みと醸(かも))されたうまみが、すーっと体に落ちていく。やさしい月の光と相まって、心が安らぎます。以前住んでいたアパートは、公園前の二階家で、ある日帰ると空にぽっかり満月が。「わぁ、きれい。よし今夜は月見酒」とはりきって、片手にお酒、肴には軽くあぶった煮干しを持って外階段に腰掛けておりましたところ…。「ニャー」お客さまです。見ると真っ黒なノラ猫が煮干しのにおいに誘われて仲間入り。「おまえもお月見かい」と、一緒に並んでの一杯は最高でした。それからは、会うたびに「ニャー」とあいさつを交わすようになりましたが、私の方が引っ越してしまい、その後どうしているのか。秋の月見酒は、なぜかしみじみ、思い出酒になってしまうのでありました。(「さしつさされつ」 中田耀子・土倉裕之)

自家製いか塩辛

いかのわたが十分に膨らむ真冬、透き通るような新鮮ないかが手に入ったときは、ぜひつくってみたい自家製塩辛。1週間仕込みます。 ●材料(2人分) するまいか1ぱい 酒小さじ1 塩小さじ1 ●作り方 1「いかをさばく(40~41頁参照)を参考にして、するめいかをさばく。まず、足をはずし内臓を一緒に引き出す。えんぺら(三角の部分)をはずして皮をむき、開いて水洗いする。 2わたを切りとって洗い、庖丁で薄皮を開いて中身をこそげ出す。 3わたを庖丁でたたいてから容器に移し、酒と塩を加える。 4足も入れる場合は、皮をとって水洗いし、吸盤を切りとる。 5いかを細切りにし、わたに漬け込む。 6縦長のガラス容器などに入れて、たまに上下を返しながら、冷蔵庫で1週間おく。(「おうちで居酒屋」 YYT

project編)

取りこわし直前の「はせ川」

いまは東銀座というかと思うが、銀座も汐留に近く「はせ川」という小料理屋があって、われわれ仲間が三十代には毎晩誰かしらこの店で吞んでいた。店は三十間堀という堀割りの石垣の上にあって、窓からは向こう河岸の灯が見えたが、戦後にはこの堀も埋立てられ、ビルがズラリと建ってしまった。ビルとビルに挟まれたこの店が、今度自分の処もビルにするほかなくなったそうで、われわれ古い連中が二十人ばかり、一夜取りこわす直前の「はせ川」に集った。勘定をすれば、みんな六十を越しているのは当然だったが、集って顔を合わせて、いまさらながら互いの爺さん振りに一驚した。しかし、呑みはじめると、一度に三十年が吹き飛ばされ、誰も彼も昔の通りになった。近頃珍しい会合であった。来たるべき人が来て、気がついたことは、その人数の中で着物を着ていたのは、井伏鱒二ひとりであった。帰り道一しょだった小林秀雄が、「井伏いい顔をしていた。まるで小さんだった」といった。その小さんは、われわれが十代で聞いた小さんか、馬楽から小さんになったその次ぎの小さんだろうなと私は私で推量したが、あの辺の激しい変わりように昔通った「はせ川」が見つからず、近くの知人に案内をたのんで駆けつけた青山二郎などは、白髪に瀟洒とした洋服姿であった。青山と私はその昔隣り同士で、なみ大抵でない着道楽ぶりを知っていた。家に居る時も結城の上下で通した人がと私は思った。三十年前の作家とか小説家といわれた人は、たいてい和服にステッキを持っていた。「はせ川」の常連には、久保田万太郎をはじめ横光利一や三好達治があった。そんなことも私は思い出した。(「雑談 衣食住」 永井龍男)

にじふろくや【二十六夜】

二六夜待ちの略称。正月と七月の二十六日の夜半に、月の出を待つて拝するのである。俗に、その月の出には、弥陀三尊の像が現ずると云はれ、月の出のよく見られる品川、洲崎、湯島、九段、道灌山などが人出最も盛んであつた。『一ト寝入り寝て高輪は月見なり』『三尊の弥陀を生酔拝むなり』等はその例句。

牛ヶ渕二十六夜は市野原 九段側の見立(「川柳大辞典」 大曲駒村)

丹波の徳利

兵庫県多紀郡今田町、昔の丹波の国に丹波焼きがある。いまは立杭焼とよばれているが、天正の頃創始された窯である。普通、桃山時代までのものを古丹波とよんで、江戸に入って小堀遠州の好みで焼造したものを遠州丹波とよぶ。丹波の自然釉の降りかかった大小の壺は美しく、観賞陶として、また茶陶にも適する。このほかあまたの雑器が造られているが、わけても徳利の遺品が多い。船徳利、ラッキョウ徳利、瓢箪形、砧形の徳利、酒を入れてもなお湯の中で浮くといわれる浮徳利、海老の絵を描いた海老徳利、ロウソクの形をしたロウソク徳利、臍(へそ)徳利、傘(かさ)徳利などはその形からきたもので、傾けてもすぐには酒が出てこず、エヘンと咳ばらい出てくるといわれるエヘン徳利、美しい鎌倉・室町期あたりの徳利は無釉で、自然釉がかかったものが多いが、江戸時代に入ってからのものは、釉がかかり、釉を流しかけにしたり、イッチン書きといって筒書きがある。イッチン書きというのは丈夫な紙製のチューブを作り、その中に釉を入れ、口先からしぼり出して絵や字を書く道具である。丹波は特に徳利の遺品の多いやきものである。(「徳利と盃」 小松正衛)

○新酒(2)

時雨もはれやかに小春の天あたゝかなればこの夜さりや暁などとまつ比、かの舟どものはやきは品川の沖にこそつくめれ、いかりもまだおろしあへざるに、てんま(伝馬)といへる舟して、とく大川端なるこゝの問屋に案内したるこそ、一番船とは定りて舟のりもめいぼく(面目)あれば、くる年中も此舟のさち(幸)にぞなれる、さは沖には早ふ付てもこの案内におくれければ、二番三番ともいわれて本意なし、荷物うくるゝにも通請支配請問屋請などといへれど、くだ/\しければもらしつ、問屋は大茶船といへるしたてゝ荷わけにぞゆくなる、問屋のあるじは初相庭立るとて、れいのところにぞあつまるなれ、荷分せし舟のゝり入るほどこそ、いとゞ小川のところせきに、あゆみ板打渡してまろばしあげるも、いみじくしつけたるはやすげなれ、蔵々に入るほどとくゐへ積送るなどいそぎあへるもおかし、青き旗たてたる八百あまり八町はさら也、しるしの杉かざせるすゑ/"\の家居まで、一二日のうちにぞ送りくれば、まづ神棚にこそさゝげて、下り新諸白と書てかどのはしらにはかけぬるならし、(「ひともと草」 大田南畝編)

酒造りの歌(1)

米とぎ・米洗ひ・米踏等々で、今日はプロペラの洗米機も用ゐられる。【山家鳥虫歌】の播磨の歌に、「いつか鴻池米踏みしまひ、播磨灘をば船でやろ」がある。岩手の米とぎは、例へば甲が、「始まり、にんにく山椒、椎茸ごんぼ、むきだけ納豆、山芋コンニヤク、豆腐で渡した」と歌へば、乙が、「十で切つたか、十二でしめた、三十四、五十六、なんなつとうはい、十九はたやまと受ける。広島県賀茂郡西条町の米洗ひ歌、「揃ふた/\で足拍子手拍子、カセが揃ふたらなほ良かろ、揃ふたらカセがのう、カセが揃ふたらなほ良かろ、ヨヤレヨイヨイヨウ」「安芸の西条に今研ぐ米は、酒に造つて江戸にやる、造つて酒にのう、酒に造つて江戸にやる、ヨヤレヨイヨイヨウ」と歌ふ。(「日本民謡辞典 酒造りの歌」 小寺融吉)

酒宴の興もほどあるべき事

酒宴の座もっぱら分量を過ぎて飲むを興となし、しいて酒を勧むる事又興となす事なれど、心得あるべき事なり。佐藤㕝八郎(豊矩。寛保元年表御右筆(ゆうひつ)、西丸奥御右筆、表御右筆組頭など歴任)白山に住み居し時、祝う事ありて近隣うち集り酒肴ありしに、各々数盃を傾けし上、表御右筆勤めたりし古橋忠蔵(忠信。宝暦二年西丸表御右筆)といへる者ありしが、七合入りの盃いでしに、いずれも恐れて少しずつ受けて廻しけるを、酒量もありけるゆえや、忠蔵右七合入りをなみ/\と受けてみごとに干しけるを、座中賞嘆なしけるに「右の趣にてあらば、今一盃もなるべし」と言へる者ありしを、伊達とや思いけん、忠蔵なお一盃を受けて飲みけるが、半ばのむと見えしに、精心を失いしさまに見えけるが、とかくして飲みてその座に倒れしを、かれこれ介抱なして駕にて宿へ送りぬ。それより五七日煩いけるが、いったん快くなり出勤はなしけれど、ついに右の節より病づき候てうせにけるなり。興も心得あるべき事と、こゝにしるしぬ。

*佐藤㕝八郎とあるのは、本書執筆当時は、豊矩の子豊昌の代だったから。なお、古橋忠蔵は宝暦二年に奥右筆になったが、同十一年に辞任、十二年十二月に再び元の職に復したが、五年目の明和四年に三十七歳で没した。この辞任、復任、若死にには、右の大酒がからんでいるのであろう。(「耳袋」 根岸鎮衛 鈴木棠三編注)

○新酒(1)