飲兵衛の節季働き 7.ゴキブリは 「ものしり事典 飲食篇」 酒の肴に犬合せ 矢、杉の葉、富士山 チェーン居酒屋の原型 大勢引き連れて、ハシゴ 豚肉の柳川風 酒造年 酒樽がつづいた 異史氏曰く 高楼傾尽三杯酒 白鼻騧 おだまき酒 威は乾坤を鎮む第一の功 おおえやま 送李侍郎赴常州 208ヒヤでもよい。 藤むらさき ○梅酒の方、 ごますり酒 大酒寺 ミミズ酒 酒とドキドキ(3) 命名の依頼 二、昭和五年ごろ 藤田彪 再拝具稿 約半年の禁酒禁煙 ◆酒はこはくの色 酒と肴 トマトを肴 台湾の嗜好品 土の中の馬賊の歌 一滴ずつ飲み合った 供給過剰 飲んだ責任は自分で取る 二日酔いの詩 平生の口と味の変はるのがいけない 賦得還山吟送友人 よいかん 方言の酒色々(39) 台所酒は良い付き合いできず 馬の坂道と友達の酒とは ともべや【供部屋】 武士と酒 べくさかずき やきとり屋 酒屋で立ちのみ にんにく 花火と森に囲まれた湖 夢は電話をかけめぐる 誹風末摘花(3) 「ヤットン節」 鉄道唱歌(東海道篇) 87徳利聟 春思 二 生酔い(百生瓢) 玉子酒 酒の癖 鶯のほろ酔 酒と女性 この花・うす紅葉・瀧の水 銀座復興(3) 酒禁丸 ○酒池の事 銀座復興(2) 〇伊丹池田酒造の事 柔道と酒との因縁 銀座復興 潮来市徳島の水神様 林邸茶室にて 酒にまことあり 実験のために酒を飲んでゐたんだね 四月十六日 金 八夜 春の酒 酒とドキドキ(2) トラの関雪さん 63三升の酒は一生の損 名づけ親 ベスト十その一 西の大関 酒肴を携へ来り、御園に遊び申者 酒はおやめ下さるか或は節酒下さい ◆非の打ちどころがありません。 第五 酒 立原家の料理 バングラー、チューライ、ハリアー、ターリー 酒かす 飲んではいけねえってんなら 川上機関大尉の酒瓶 自分の寝ている地面がふはふはと動く 雀の酒盛り 乱酔 年月の経過 酒を吟味 くちびる居士 三月二十九日 月 十九夜 物心がついた時、私は既に酒が好きだった 粟を搗つく音 ソンデーの折柄 相手も美味く飲む 蓄音機の様な工合 酒の溢れている革袋 生酔 貧乏徳利 選挙と酒 川島流 オシンさん 石灯籠を蹴倒してあるいた 昨夜気分進まず 紀伊国屋と八幡屋 上戸 人でない酒呑み 一滴の酒も飲めない 方言の酒色々(38) ○高尾の大杯 雀の酒盛り 名酒の印 冬の酒の味 新酒五勺でも今がよい ○高尾所持之杯 32.最初は水とともに どぶろく【濁醪】 秦氏一族 冷やか燗か 杜甫の酒 この花・うす紅葉・瀧の水 むだ口・駄ジャレ 酔眼受験 酒閥 酒迎の説 (九二) 千鳥足 ルバイ第三十六 魔味 駅前広場 ○酒癖 伊藤一葉 酒を贈る大家 野趣肉 酒の美悪は水によれりとぞ 生酛 詩歌或は仕舞などは、これあり候へども きさらぎ 沖ノ端の大火 酒場の女 酒味を語れる者は、室生犀星氏 日本酒ほどウマいものはない 右や左の旦那様 ワイアット・アープ 史料一一 川島流-ほろ酔い道場 きよさん 久米邦武博士 陶淵明詩片々(3) こういう酒 どしどしお酌をしてくれ さかふねに滴したたりおつる 第九 桜飯 323 将進酒 二日酔の薬 塩辛は自家製を 御案内を待ちました 方言の酒色々(37) 上州飲み助 一般住民もその味に親しんだ 根岸肥前守 30.酒には酔っても、自分の金で買った酒 今までに一、二回はある どびんのさけ【土瓶の酒】 酒を恨みます 強いて飲ませる シャレことば ブランデイコップになみなみと オモチャ箱(2) ルバイ第三十五 特別配給 オモチャ箱(1) 如月の夜 ○酒造る神と書きたる 酔へば荒れて人にからむ 戦後の露店 酒 肝硬変と胃潰瘍の悪化 小名浜の魚市場 今日の仕事は 再び夜逃げ 2.サケハウ(sakéhaw)酒の声 ひどい目に遭わせた者が二人 酒令 酒の黴(2) 中学二年頃 比屋根対徳川 酒の黴(1) 三つのわたしのしあわせ 一月二十七日 日 二十三夜- 酒とドキドキ 一月二十六日 土 二十二夜 梅酒 謙信の馬上杯 少年期 不思議な酔ひ方 一月二十三日 金 十三夜 一月十九日 土 十五夜 神々の生活に対するアイヌの考え方 秋日晩思 独酌は猶可なり 共食い状態 水の力 ほろ酔い その辺を泳ぎ廻つてゐた 芳賀矢一博士 酒にはとめどがない 陶淵明詩片々(2) 思ひ出した様な禁酒の宣言 逸題 酒も好き餅も好きなり今朝の春 有酒食先生饌 越前屋 ゴダムの賢人 酔歌 しっぺ太郎 晩酌に酒を「薬」として五〇cc 方言の酒色々(36) 酒よく事を成し、酒よく事を敗る 御懐中より小き盃を御とり出し 酒とつまみの試験 29.酔っ払いのことばには 一月十日 では真似だけでも たちの悪い拡大鏡 りゃんきす、りょおがえや・の・ごもく、りょおて・に・はな、るうび 新年宴会 正月用配給物 迎え酒 季節季節によつて王侯の生活をさせる 決戦増税 一月五日 土 一夜 母似 年始の挨拶 三年ぶりの酒 馬(うま) 年頭行事 バカの仕放題 むりに飲んだといふ屈辱感 ルバイ第三十 口からでしだいじや、つきあふてじや、てうし合してじや 藤原朝臣貞主 とつちりもの【とつちり者】

飲兵衛の節季働き

酒ばかり飲んで日頃ろくに仕事もしないものが、人が休む休日に限ってわざと働くことを皮肉っていうことわざ。「節句」は桃の節句や端午の節句などのことで、この日は仕事を休んで祝い事をするのが慣わしであった。(類句)怠け者の節句働き(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

7.ゴキブリはそんなに酔っても鶏小屋の庭には近づかない

誰がいちばん恐ろしいかはよく知っている。 ジャマイカ(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

「ものしり事典 飲食篇」

梅多く酒に吞まれた話する 春嵐

茶椀酒本気になつて猫を蹴り 臥龍坊

コップ酒みごとに動く咽喉仏 裕侍

酒になり餅になる稲の穂並哉 呉逸P26(「ものしり事典 飲食篇」 日置昌一)

酒の肴に犬合せ

(北条)高時の酒好きはたいへんなものらしく、日夜盃から離れていなかったといわれる。その酒の肴に犬合せ、すなわち闘犬を愛した。ある時、庭で犬が戯れあっているのを見て、これはおもしろい、全国から納税の一種として犬を集めようと思った。諸国に触れて犬を徴発し、鎌倉に寄せさせた。そして周囲の武士たちにこれを養い面倒を見させたのである。馬上で通る武士も、犬に出会うと下馬して脇に寄るありさまだったといわれる。江戸時代の五代将軍綱吉と類するが、綱吉は偏執性で、生類憐れみの観点から、とくに犬の保護に夢中になったのである。高時のはまったく狂気で、自分の悪趣味から、自分一人でこれを餌食にしながら、酒をたのしむという性質のものである。犬公方もたしかに始末は悪かったが、高時に至っては、恕すべき何ものもない。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎) ようれぼし

矢、杉の葉、富士山

これの二番煎じになるが、酒屋の看板に矢を出すことも行われた。これも人のいる(射る)ようにという意味だという(『還魂紙料(すきかえし)』)。酒屋の看板に、杉の葉の束(たば)を吊(つる)すのは、味酒(うまざけ)の三輪というナゾ。三輪明神の大杉の下をたずねて行って妻に逢うという説話も古くからあった。杉ばやしのある所に酒があるという意味で、これはずっと古く由緒のあるものということになる。-

甘酒屋の看板にも三国一の富士山をつかった。『綺語文草』三に『甘酒屋の行燈、昆布屋の看板、何れか富士にあらざることなし』とある。「三国一」にうまいというシャレ。富士山は一夜に出来たから一夜(ひとよ)酒にかけたとする説(『皇都午睡』)もある。(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

チェーン居酒屋の原型

(飯田)保は池袋に一号店を出したが、最初はトラブルが絶えない。当時は板前達が一種のギルド社会に組み込まれ、板前は外部から呼んでくるのが常識だった。ところが、板前たちがいうことを聞かない。そればかりか営業中に酒を飲み、肝心(かんじん)の料理が出てこなかったりする。そこで、保は板前制度を廃止し、自前の料理人を育成するとともに、店内での調理作業を簡素化するためにセントラルキッチンを開設した。セントラルキッチンは、一部のメニューについてはすでに養老乃瀧でも採用されていたが、これを全面的に取り入れることにしたのである。さらに保は、今後の業態のヒントを得るためヨーロッパへ海外視察に出かけ、十数ヵ国の酒場や大衆食堂を見て歩いた。そして英国のパブやドイツのビヤホールを参考に、天狗神田店の二階に洋風店をオープンする。インテリアはレンガ造りとし、ウイスキーとワイン、そして洋風の料理を出した。七二年のことである。ところが、和風の一階は超満員なのに、二階には客が入らない。あるとき、満員で長時間待たされ二階に流れてきた客が、下から料理を持ってこいと要求した。言う通りにすると、客は一階の和風料理を肴に二階の洋酒を飲み、満足して帰って行く。そこでメニューを共通にしたところ大評判になり、若者客や女性客が入るようになった。ここに、洋風のモダンインテリアで、日本酒、ビール、ワイン、ウイスキーと幅広い酒、そして和洋中さまざまな料理を提供する、今日のチェーン居酒屋の原型ができあがったのである。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

大勢引き連れて、ハシゴ

誘われて「いや」といったことが絶対になかった。ただでさえ酒好きであったところへ持ってきて、ひとり黙黙と飲むなんてのは性にあわないのである。大勢引き連れて、ハシゴして、午前さまなんてことのくりかえしで、もちろん勘定のほうはみんな自分のポケットから出ていくのだ。だから仲間うちの評判はすこぶるよく、かげ口、つげ口のとびかうこの業界で、池田操を悪く言うのはいなかった。-

カネは面白いようにはいってきたし、気風がいいからその面白いようにはいってくるカネで大盤振舞する。これではたまったものではない。月末になって気がつけば、メンバーに支払うべき給料が一銭もない。それでなくても色白の彼氏の顔がまっ青ォになる。かくしてついた綽名が、池田まっ青とシズム・キング 名付け親は、ジョージ川口あたりらしい。(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一) 「池田操とリズムキング」だそうです。

豚肉の柳川風

平鍋に酒と砂糖、みりん、醤油とだし汁で甘めにしたタレを入れ、豚肉の薄切りを敷き、上からさきがきした新ごぼうをまき、グツグツと煮ます。煮上がるころを見計らって溶き卵を一面に回しかけながら、いま少し煮て、微塵(みじん)に切ったみつばを散らしてでき上がり。これが実に旨いのですなあ。ごぼうのシャキリとした歯ごたえに豚肉トロリ、フワリとした感触。脂身(あぶらみ)から出てきたコクと正肉からチュルリチュルリと湧き出した濃い旨汁、新ごぼうならではの高い快香と、タレから来る食欲を奮い立たせる切ないほどの誘い香。これを肴(さかな)に、純米酒を熱燗(あつかん)にして飲んだ暑い夏の日の夕宴は、ほっぺた落としの味がしました。(「これがC級グルメのありったけ」 小泉武夫)

酒造年

酒造年は、もともと明治二十九年に定められました。そのときは十月一日から翌年九月三十日でした。日本酒の醸造の多くは十月ごろから仕込み始めるため、暦年(一月一日~)や会計年度(四月一日~)にすると、製造期間中に年度が変わることになり、税務検査上で不便であることや、原料の米が収穫されるのが秋であるため、その頃に製造計画を立てるのが便利であろうということから、この時期となりました。七月一日から六月に変更されたのは、昭和四十年。国税庁の通達によると、「昨今の実体等から改め、これにより酒類原料米の割り当てなどを行うことが適当と認められるため」とあります。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

酒樽がつづいた

さて玄宗皇帝は、心の中では心の中では深く李白を敬愛しておられたが、宮中での評判がはなはだよくないので、少々遠ざけておられたのである。ところが李白がしばしば暇を乞い、なんの未練もない様子なので、李白に向かっていわれるには、「そなたは世俗をこえた風雅な心の持主だ。しばらく暇をとらせるが、いずれまた呼びよせることにしよう。だが、そなたは大いにわしにつくしてくれたゆえ、素手で帰すようなことはできぬ。ほしいものがあれば、どんなものでもとらせるぞ」「わたくしは、なにもほしいものはございません。酒代にことかかず、日に一酔を買うことができれば十分です」天子はそこで金牌(きんぱい)一個を下賜され、その面にお手ずからこう書かれた。 勅賜巣。李白は天下無憂の学士、逍遙落魄の秀才たり。坊(店舗)に逢えば酒を飲ましめ、庫(くら)に遇えば銭を与うるものとす。府庫は五百貫を給せよ。文武官員より軍民にいたるまで皆、敬を失する者あらば勅命違反に問わるべし。 さらに黄金千両、錦の袍(うわぎ)に玉を飾った帯、金鞍の良馬、従者二十名が下賜された。李白は叩頭して君恩を謝した。天子はさらに金の造花二本と御酒三杯を下賜されて、御前から馬に乗って退出することをゆるされた。文武の百官もいっしょに暇をいただき、酒をたずさえて見送りにいった。かくて長安街から十里さきの宿駅まで、ずっと酒樽がつづいた。(「古今奇観」 千田九一・駒田進二訳)

異史氏曰く

これに、蒲松齢が寸評を試みる。異史氏曰(いわ)く-日に一石(いつこく)飲んでしかも貧乏にならず、全然飲まずにますます貧乏した。してみると飲み食いには天からさずかった予定数があるのかな? 「虫は劉の福であった、病いではなかったんだ、坊主がペテンで取り上げたんだ。」と言った者もある。そうだったのだろうか。そこでわたしなる異史氏曰(いわ)く-予定数説はダメである。酒虫は劉の肝(きも)であり、エネルギー源であって、病いではなかった。肝であればこそ一石飲んでも酔わなかったのだ。それをとられたから、酒の香を嗅いでも酔っていやな気になり、食欲もエネルギー源もおとろえて、体も頭も日日、貧(ひん)して鈍(どん)していっただけだ。(「酒の詩集」 富士正晴編著) 蒲松齢の聊斎志異にある酒虫の話です。 酒蟲

高楼傾尽三杯酒

私の時事新報社在勤中、明治十八年頃同勤津田興二氏と両人同道で、当時英国帰りの新人末松謙澄氏を、同氏が止宿して居った伊藤博文伯(後公)の官邸に訪問した。処で両人が末松氏と時事問題に就き談論して居る折柄、伊藤伯が隣室よりヒヨツコリ現はれ出で、乃公をも議論の仲間に入れて呉れと言はれて、恰(あたか)も私等が末松氏と論争して居た日本に公侯伯子男の階級を設くる事は時代錯誤であると云ふ論題に対して、伊藤伯が大気炎を吐き、日本の皇室を守護するには、如何(いか)にしても爵位の必要がある、猶(な)ほ其外に戦国時代の如く、功労者に対して一国一城を与ふると云うが如き論功行賞を行ふ能(あた)はざる時代に於ては、いよいよ爵位の必要を生ずる者であると、未だ駈け出しの年少新聞記者を捉へて大に論駁せられたが、其時伊東巳代治氏(後伯)も仲間に加はり、一座ます/\賑はひ来たるや、伊藤伯は一杯機嫌で私等に対し、今少し手強い議論の種はないかなどゝて頻(しきり)に雄弁を振るいたき気勢を示されたが私等が野人礼に習はず、余り露骨に論鋒を向けるので、末松氏が何か失言でもなければ宜(よ)いがと心配して居る容態を見て、私等も宜き程にして退出したが、当時の伊藤伯の元気鬱勃たるもので其傑作たる 豪気堂々横大空 日東誰使帝威隆 高楼傾尽三杯酒 天下英雄在眼中 の抱負が言論に表はれて、後年私等が出逢つた日本の政治家では、当時の伯程キビ/\した雄弁家は見受けぬやうに思ふ。(「箒のあと」 高橋義雄)

白鼻騧 白鼻騧(はくびか) 李白

銀鞍白鼻騧 銀鞍 白鼻騧(はくびか)

緑地障泥錦 緑地 障泥錦(しようでいきん)

細雨春風花落時 細雨春風 花落つる時

揮鞭直就胡姫飲 鞭(むち)を揮(ふる)って直(ただ)ちに胡姫に就(つ)いて飲む

白鼻騧は鼻白の浅黄馬。障泥錦は錦のあふり。 白鼻の馬に銀の鞍おき、緑錦のあふりをつけた馬にのって、春雨にぬれ、春風に吹かれつつ、落花の中を鞭をふるって、胡姫の店に行って酒をのむ。 (「唐詩散策」 目加田誠)

おだまき酒

十分ばかりでいつもの古井戸に到着した。古井戸の前では二頭のおだまきが酒盛りをしていた。「すみません」と僕は言った。「ちょっと下に降りたいんですがいいですとも」と年嵩(としかさ)の方のおだまきが言った。「どうぞどうぞ」と若い方のおだまきが言った。「申しわけがありません」と僕は言った。「どうです一杯?今夜はとても良い天気だし」と年嵩の方が言った。「そうですよ。一杯いきましょうよ」と若い方が言った。「そうですねえ。とても急いでいるんだけど、まあ一杯いただきます」おだまきから酒を勧められて断るわけにはいかない。おだまきは酒席の礼儀についてはとてもうるさいし、それにおだまきの作る酒は実に美味(うま)いのだ。僕は木の器に注がれた酒を一息で飲み干した。「はははははは、うわあはははは」と僕は笑った。おだまきの世界では多く笑うことが礼儀正しいとされる。「お見事、お見事」と二頭のおだまきはほめてくれた。「いやあ、ごちそうさま、はははは」おだまきは喜んで傍にあった小瓶に酒を詰めて僕に持たせてくれた。気持の良い連中だ。おだまきにさよならを言って井戸を降りた。最後に五段ぶんはとびおりた。とびおりた拍子にきりんの足を一本踏みつぶしてしまった。(「おだまき酒の夜」 村上春樹)

威は乾坤(けんこん)を鎮(しず)む第一の功

轅(えん)門の画鼓(がこ) 響くこと鼕鼕(とうとう)たり

雲長(うんちよう) 盞(さん)を停(とど)めて英勇を施し

酒尚(な)お温かなる時 華雄(かゆう)を斬る

都で暴威をふるっていた董卓(とうたく)の一味に対抗して、袁紹(えんしょう)を頭に反董卓連合軍が結成された。曹操はすでにこれに加わっていたが、このときまだ微小な存在でしかなかった劉備等三義兄弟も、直ちに袁紹の旗下にかけつけた。しかし、董卓軍には勇将華雄がいて、見方はつづけざまに四人の将校を斬られてしまい、一同色を失っている。このとき関羽がすすみ出て華雄をうち取ることを申し出た。曹操はかれの出陣をはげまし、熱くカンした酒を一杯与える。(「続漢詩の散歩道」 一海知義) 酒なおあたたかき

おおえやま 石原和三郎

一 むかし、たんばの、おおえやま、

おにどもおおく、こもりいて、

みやこにでては、人(ひと)をくい、

かねやたからを、ぬすみゆく。-

五 かねてよういの、どくのさけ、

すすめておにを、よいつぶし、

おいのなかより、とりいだす、

よろいかぶとに、みをかため。(「日本唱歌集」 堀内敬三、井上武士編)

送李侍郎赴常州 李侍郎(りじろう)が常州(じようしゆうう)に赴(おもむ)くを送る 賈至

雪晴雲散北風寒 雪晴れ 雲散(さん)じて 北風(ほつぷう)寒し

楚水呉山道路難 楚水(そすい) 呉山(ござん) 道路難(かた)し

今日送君須尽酔 今日(こんにち) 君を送る 須(すべから)く酔(え)ひを尽(つく)すべし

明朝相憶路漫漫 明朝(みようちよう) 相憶(あひおも)ふとも 路(みち)漫漫(まんまん)

[雪晴れ…道路難し]冬と見へて、降った雪が晴れ、雲も晴れ、雪後のことゆへ北風が吹いて、寒くものすごい時分、(楚の川、呉の山を越えて)常州(江蘇省南部の町)へ行かるる。その路は平地もなく、「道路難く」至極(しごく)行きにくい路すがらである。 [今日…路漫漫]今日、酒を勧(すす)むるから、十分飲んで酔いを尽されよ。なぜなれば、明日別るる身なれば、もういつ逢ふことやら知れぬ。路漫々と(はるかにへだたって)遠い処(ところ)へ行かるるなれば、相逢ふこともはかりがたい。(「唐詩選国字解」 日野龍夫)

208ヒヤでもよい。

親子とも大酒のみ。正月の祝い酒に父親は酔って死んだようになり、三人の息子も酔うたまぎれに、こらもうダメじゃと父親を棺に入れ、火屋(ひや 火葬場)へ担いでいく途中で親父は酔いがさめた。ここはどこじゃと聞かれ、火屋じゃといったら、「ヒヤでもよい、もう一ぱいくれ」(福岡県京都郡)(「日本の笑話」 宇井無愁)

藤むらさき

戦争中に食物が払底したころも、この藤は毎年咲いた。私はあるとき人に教わつて、あの花房をザルに受けながら、幾本となく根元からこいた。紫の花はザルの中にうず高く盛りあがつた。それを湯がいたら、紫はたちまち鼠色に褪色して、丁度味噌汁に入れた蜆の身みたいに縮んでしまつた。何とも変わり果てたミジメな姿。しかしそれを三杯酢に漬けると、花はまるで酸にあつたリトマス試験紙のごとく派手な牡丹色に変わつた。そして当時の侘びしい食膳に豊富な色彩をそえてくれた。口に入れてみる。舌のどこやらで、ほのかながらも蜜の甘さが感じられた。またあの芳香がひそかに口腔から鼻腔をかすめる。歯ごたえは柔らかい白菜に似ていた。私は意外な珍味の発見を喜んだ。何しろ雑草まで食べていた時代である。「紫式部や清少納言が酒の肴にでもしそうだ」私はこんな冗談を言いながら友だちにすすめた。これはいいと、お代わりした人もいる。うまがつてるのは君だけだよと冷やかした人もいる。とにかく私は毎日のようにこの三杯酢を食べた。そしてある日私は残り少なくなつた藤を取りにいつて驚いた。花をこき取られた蔓が、直線の針金然と、藤の木一杯に棘々しく下がつていた。よくも食べたものだ!私は自分の浅間しさを苦笑した。(五・一八)(「あまから人生」 渋沢秀雄) フジムラサキのことでしょうか。

○梅酒の方、

青梅二升、一夜灰にまぶし、翌日水にて能々(よくよく)洗ふなり、尤(もっと)も水気を拭うなり、白砂糖七斤、古酒、三年酒にてか五年酒にても、 右一所にして壺に入、廿日過れば能くなるなり、何年置てもよし。(「卯花園漫録」 石上宣続)

ごますり酒

「御隠居様、十吉でござります。ご免下さりませ。」「これは珍しい。お達者でめでたいな」「いつ見てもお若うございます」「若くもないよ」「でも、五十四、五にも、おなりなさいましたか」「イヤイヤ、もう七十だ。しかし若いといわれるのは、うれしいものだ。一杯吞まっしゃい。コレお松、燗をしろ」ごますりが酒になり、思うさまにひっかけて、「ありがとうございます。またいずれ」と、いとまごいして出て、「まだちっと足りねえ。どこぞへ行って、今すこし吞みたいものだ。イヤ、ある、ある。太郎兵衛のかみさんが産をしたそうだ。そこへ寄ってみよう。太郎兵衛さんは、お家かえ」「十吉さんか、久しいな」「御安産だそうで、おめでとうございます」「おれも願いの通り、男の子をもうけました。コレ、見て下さい「まァさァ、よいお子さま、もうおいくつ」「この人は、とんだことをいう。おととい生まれて、たったひとつだ」「イヤ、それにしてはお若い、私は、ただかと思いました」 (「こ話百選おわらい帖」 宇野信夫)

大酒寺

〇東梅津村は、梅津左衞門におこれるやうに、里人どもおもふものあれど、しからず。むかしは我梅宮の神宮寺にて大酒寺とかけり。護王社といへり、これむかし酒殿社なり。酒を崎ともかよはせしことは、延喜神名帳、但馬国城崎郡に酒垂神社を、荒木田延佳神主

神名帳考証に云、尽遠津山岬多良斯神、岬与レ酒訓通、垂与二多良斯一語渉とみえたる考は適当せることにて、我梅津古文書に、大酒などとも大崎寺ともかよはしてかきたるあり、後世大崎寺とのみかけり。大酒の大の字、賛称に大の字を加へたるにて、山崎を大山崎といふ類なるべし。我梅津村長福寺を大梅山といふも、初編にいひしごとく、梅といふ地にある寺なれば、梅山と申せしを、賛称して大梅山といふなるべし。(「橘窻自語」 橋本経亮)

ミミズ酒

日本でも支那でも、蚯蚓の腹のなかから泥土を絞りだして、これを酒に入れて飲む習慣がある。これを飲めば、声をよくするからであるといはれてゐるが、私は声をよくする必要がないから未だ蚯蚓酒を飲んだことがなく、従つてどんな味があるか分からない。本草綱目に、蚯蚓は一名歌女といひ、地中に長吟して鳴くとあるところから、これを飲めば音声をよくするといふ口碑によつて、ミミズ酒という奇想が生れたのであらう。しかし、近ごろの研究によればミミズの体中には発音器がないから、長吟する理由がないといふことになつた。(「新たぬき汁」 佐藤垢石)

酒とドキドキ(3)

しかし、私の心臓には洋酒の方がよろしい。洋酒といっても、スコッチのハイボールが普通だが、ハイボールというものは、なんだか水っぽくて、あまりうまくはないけれど、ストレートでは胃袋にこたえる。これは戦争前の話だが、一人で寝ていて、枕もとにジョニーウォーカーと水を置き、ストレートでチビリチビリとやりながら、板チョコを肴にしたことがある。チョコレート・ボンボンの子供趣味だが、私にはおいしくて、しばらくそれをつづけたものだ。日本酒だと一合で赤くなり、少しドキドキし、二合で大ドキになり、三合ではドキンドキンになり、ひどく苦しいのである。ハイボールなら十杯のんでも日本酒ほどにはこたえない。ハイボールでは、どこにもあるものでは、わたしには黒白がよろしい。(「わが夢と真実」 江戸川乱歩)

命名の依頼

それから、しばらくして、今度は、町外れの農家の主人から、命名の依頼を受けた。その男なぞ私はまったく未知の人間なのだが、先方は私が散歩の時に、彼の家の前を通行するので、よく顔を知っているといっていた。それだけの縁で、名づけ親を引き受けるのも、異様に思ったが、彼は町会議員の孫に命名したのを知っていて、何でも承知してくれという。この土地では、わが子の名を考え出すなぞ、よほどオックウで、やたらに私のところへ持ち込むのではないかと、思われた。さすがに、この時だけは、私も七夜のタダ酒を飲みに行く気が、起らなかった。見知らぬ家で飲食する勇気がないから、命名の紙を、その男に与えただけだった。ところが、その翌日になって、彼は私の家へ、自分の畑でとれた野菜と、酒一升を持参して、礼にきた。「君、特配の酒を、僕に呉れたら、祝い酒の分がなくなるじゃないか」「なんの、わしらは、昨夜、充分飲みましたわい」と、ニヤニヤ笑っている。よく聞くと、彼らは密造を盛んにやっているので、自醸のドブロクや、ホケと称する芋焼酎の方が、酔いが早く回り、清酒はあまり喜ばぬということだった。(「飲み・食い・書く」 獅子文六)

二、昭和五年ごろ、私は大阪には十年ぶりのお目見え出演で、大阪朝日会館においてダグラス主演「鉄仮面」を説明すべく、出かけたのはよかったが、前夜、ウィスキーを飲みすぎた上に、〇・五のアダリンを十錠呑んだため、当日、皆に担がれて説明台まで運ばれたが、どうしても目をあいていられない。従って一言も喋れない。映画は委細構わず映ってる。一巻か二巻、黙ったまま映しておいて、ついに大阪の専属説明者が代って出て喋った。「なるほど、ムセイやな」と客が云ったそうだ。(「あなたも酒がやめられる」 徳川夢声)

藤田彪 再拝具稿

(偕楽園)開園の天保十三年から十四年にかけて(藤田)東湖は何度か烈公(徳川斉昭)に従ってこの詩酒の会に陪席、公からの酒に快く酔って、その感想を漢詩『陪 宴於偕楽園』(別掲)に詠んでいる。

陪 宴於後楽園 名区幾度か空壇(くうだん)に委す。山水初めて供ふ仁智の看。風日美時酒に対するに堪へたり。烟波穏かなる処好んで竿を投ず。一遊もと是れ諸侯の度(おもむき)。偕楽須らく知るべし百姓(ひゃくせい 庶民)の歓。恨まず筑峰暮色を催すを。頭を回(めぐ)らせば城上月団々。 園地の原(もと)は箕川(見川)妙雲寺子院の住した所故に句を詠んでここに及ぶ。 藤田彪(たけき) 再拝具稿(「水府綺談」 網代茂)

約半年の禁酒禁煙

私は大体において健康であるから、酒をやめるほど病気をしたことはない。それ故今までに飲んだ量は莫大なものであろう。もっともこんな時もあった。或るとき速見啓二教授と新宿の屋台の焼鳥屋でのみはじめたときに、「ぼくは煙草をやめたよ」といった。すると速見教授は、「煙草はやめてもよいが酒はやめるなよ。煙草は一人でものめるけれど、お前が酒をやめると俺は困る」といったのである。それをきくと煙草をやめていらいらしていた私はかっとなり、いきなり杯を伏せて「酒もやめた」というなり、のれんを出て帰ってしまった。それから強情にも私は約半年禁酒禁煙を続けていた。その年の暮に私は露伴につれられて、上野松坂屋の裏にあった天民というてんぷら屋へ入った。私はのんでいる恰好をしながら露伴に酒をすすめていた。しかし、そんなことが長続きする筈がない。たちまち露伴は「君はのんでいないようだ」と指摘し、私が酒をやめているというが早いか、「若いくせに愚のやつだ」と叱って徳利をさしむけた。そして酒と煙草が復活した。それ以来私は禁酒ということを考えたことはない。(「遠いあし音」 小林勇)

◆酒はこはくの色/深い香り/いかなる美女もこの魅力には及ばない/消えるな/酒よ/地の果てよ(もしりば)/酒よ/風よ/海よ/芳醇な香り/クレオパトラも地にひれ伏せ/世界は/一滴のコニャックにふるえる(宮原孝『タプカーラ』<13~15>)(「ほめことばの事典」 榛谷泰明)

酒と肴

次の焼き物は、初鱒の白焼きを染めおろしで、そして酢の物は、生牡蠣を中心に、蛸のまんまと水雲(もずく)を配し、紅葉おろしと刻み浅葱を薬味にしたボンズ醤油で。このうち、蛸のまんまとは、例の大蛸の子のことだという。また酒がかわる。これまで飲んだ"越乃寒梅・超特選"は、うまみの少ない淡麗な酒といえる。したがって、刺身から酢の物までの淡麗な料理とは互いに助け合うことになるわけだ。ところが、次に一転して料理が濃厚なものとなれば、それにはうまみの勝った酒が合うこと、理の当然である。星野さんの選んだ酒は"吉兆三笠"という。「このあとに温かい料理が続くようなので、それには濃密な"原酒・白瀧"のしぼりたて、しかも冷やした酒のほうがよろしいと思います。ところが、淡麗な"越乃寒梅"から急転して濃密な"白瀧"にかわったりすると、舌のほうがとまどってしまいます。そこで、舌を馴れさせるため、間にこの"三笠"を挟んだわけです」なんという芸の細かさ、まるで、フランスの名ソムリエ(酒倉の係り)の芸談でも聞かされているようだ。考えてみれば、これまで日本には、星野さんのような人が、どうしていなかったのか、ふしぎに思う。"吉兆三笠"で口直しをしながら待つほどに、運ばれてきたのが、真鴨。炭の入った卓上焜炉で焼いた真鴨の抱き身に味噌だれをつけて食べると、なるほど、星野さんのことばのとおりである。真鴨のほかに小さな魚が添えてあった。これもこの地の特産で、いと魚というそうだ。見たところ、形は小鰭(こはだ)に似ている。だが、かわいい割合には骨がかたかった。これも好みからいえば、味噌だれよりも染めおろしで食べてみたかった。すぐに酒は"原酒・白瀧"のしぼりたてにかわる。酒器は、リキュールグラス。口に含んでみると、かなり濃い。グラスをタンブラーにかえ、細かく砕いた氷をいっぱいに詰め、その上から"白瀧"を注いでフラッペにすると、こんどは別物のように飲みやすくなった。「冬の間、氷のかわりに雪でフラッペにします。タンブラーいっぱいに雪を詰めて酒を注ぐと、雪が溶けて酒が程よく薄まるわけで、なかなか情緒があっていいんですが、きょうは、ご覧のようにあいにく雪がなくて…」(「越後の美酒と料理との調和」 森須滋郎 「日本の名随筆26 肴」 池波正太郎編) 三笠は、本間郡一の割烹・三笠からとった名前のようです。星野稔は、新潟県分水町の酒販店だそうです。

トマトを肴

トマトの季節になると、祖父(母方)のことを思い出す。トマトを肴に、酒をうまそうに飲んでいる姿が目に浮かぶ。それにしても日本酒にトマトというのは妙な取り合わせで、乾物(ひもの)や塩辛には目もくれずトマトを輪切りにしたものに塩をほんの少しつけて、それで酒を飲んでいる祖父の姿は、幼い私の眼にも異様であった。-

酒の肴ふうの副食物を好む人はむしろ下戸に多いというのが通説だが、反対に酒の肴ふうでないもので飲む人の例として、山本嘉次郎氏から聞いた話がある。俳優の故山本礼三郎の酒癖がそれで、彼は飯粒を一粒ずつ口にしながら大酒を呑んだそうである。飯粒にくらべれば、祖父のトマトなどは、まだしも酒の肴らしい。(「トマト」 三國一朗 「日本の名随筆26 肴」 池波正太郎編)

台湾の嗜好品

私にとって嗜好品ならぬ「苦痛品」は、酒とタバコ、そしてビンロウ(檳榔)である。原住民は、これらの嗜好品をかなり使う。男性も女性も、「飲める」人が多い。この点は、本省人にも共通している。ただ、私の経験によると、原住民の場合は量の多少はあれど、「飲めない人はいない」といっていいほどである。また、コミュニティに同化するのは、ほとんど前後不覚になるまで酒を飲むことがもとめられる。そうでないと、なかなか信用してくれない。(酒量のみならず「強い」にこしたことはないらしい。やや時代がさかのぼるが、日本が台湾を統治していた時代、各村に警察官をひとりずつ赴任させた。選ばれたのは屈強の若者が多かったと聞く。相撲をとって相手を倒せないと任務がはたせまいというのが、その理由だったらしい)。ちなみに台湾では、酒の専売制が施行されている。銘柄は、すべて常番のものである。日本のように、いろいろな銘柄の酒を、企業が製造・販売することができない。ただ、最近は新製品も登場したり、日本のビールも輸入されたりしている。(「台湾の嗜好品-酒・タバコ・ビンロウ」 野村厚志 「嗜好品の文化人類学」 高田公理・栗田靖之・CDI)

土の中の馬賊の歌

馬賊の大将は、いつもであれば沢山の家来を指揮して襲つてくるのが、その日はただ一人であるのであまり深入りをして失敗をしてはいけないと考へた。でも大胆な馬賊はいちばん街端(は)づれにちかい家を二三十軒も襲つて大きな三つの皮袋に、お金や貴金属類を集めこれを馬の鞍の両側にと自分の腰にしつかりと結びつけた。一番後に押いつた家は、りつぱな酒場であつたが、家人は逃げてしまつて家の中はがらんとしてゐた、酒場の窓から青いお月さまの光りが室にいつぱい射しこんでゐた。そして棚の上のさまざまの形ちの青や赤の酒瓶が眼についた、ぷんぷんとお美味い酒の匂ひを嗅ぐと馬賊の大将はたまらなくなつて鼻をくんくん鳴らした。『あの月をながめて酒をのんだらお美味(いしい)からな』馬賊の大将はさつきさんざんお月さまを憎んだことも鉄砲をうちこんだことも忘れてしまつた。白い馬を酒場の窓際にたゝせてをいてから酒の瓶をもちだしてちびりちびりと飲みだした馬を窓際につないでをいたのは、もし街の兵隊が捕まへにきたなら、ひらりと得意の馬術で窓から馬の背にとびのつて雲を霞と逃げ失せるつもりであつたのです。それから暫らくして馬賊の大将がたつた一人で酒場にはいりこんだといふ知らせに、それ捕まへて了へと、二三十人もどつと酒場に押しよせてきた。馬賊の大将は得意の馬術で逃げだすどころか、もうへべれけに酔つぱらつてしまひ、それはたあいもなく兵隊にしばられてしまつた。そして首をちよん切られて、その首は原つぱの獄門にさらされた。一方山塞の手下達はなにほど待つてゐても、大将が山に帰つて来ないので大騒ぎとなつた、それまで手下達は手分けをして一探しにでかけた。一人の若い馬賊の手下がそつと街に忍びこんだ、丁度街端づれの広つぱにある刑場の獄門の下をなにごころなく通ると。『おい/\』と、上から呼びとめるものがある。獄門の横木の上には探しあぐんだ大将の首は酒のよいきげんで手下を呼びとめた。二日酔ひでれりつ(ろれつ)の廻らない舌で大将の首は。『やい、やい、いま頃何をうろ/\歩き廻つてゐるのだ』と、手下をどなりつけた、それで手下は大将が行方不明になつたので山では皆心配をして手分けをして探してゐたのだと答へた。『これは親分、とんだ高いところに納まつて、だいぶ上機嫌でございますな』『えへへへへ』と、馬賊の手下は大将の上機嫌の首を見あげて、いかにも酒が飲みたさうにお追従笑ひをした。『山に帰つてみなにさう言へ、なあたまにはこの俺さまを見習へつてな、人間らしい気分になつて一杯やりながら月でも眺める殊勝な心にもなつて見ろつてよ、人殺しの不風流者奴が、あはゝゝ』大将の首は、たいへんな元気で手下を叱り飛ばした。その翌日(あくるひ)大将の首のすぐ隣りに新しいひとつの首が載つかつた。『親分、お許しがでたもんで、まつさきに月見のお仲間いりに参つたやうな次第でえへへへ』新しい首はまつ赤に酔つぱらつて、とろんこの眼をしながら大将の首に言つた、それは前日の馬賊の手下の首であつた。-

上から土をかけられてしまつたのでそれから後(のち)月をながめるkとはできなかつたが、それでも陽気に馬賊の首は歌をうたひ続けてゐた。(「土の中の馬賊の歌」 小熊秀雄)

一滴ずつ飲み合った

今度、皇軍が徐州攻略した時、南下軍の一部隊が、あの長途の強行軍中、一升五合の酒を大事に携帯して来て、その入城式に際して一滴ずつ飲み合ったと新聞に見えたが、こんな時の一滴の甘露は、李白の一斗一詩にも優るものであろうと思われた。僕も北支の南口戦の前線に辿りついた黄昏れ、奈良部隊長から顔を見るなり一杯のウイスキーを恵まれて、曠野の月に魂を飛ばしたことがあったが、ああいう味は吉野杉の樽からも湧かないし、灘の井泉からも決して汲めない。そして、ほんとに美味いという酒は、やはり、自分の心から汲んで飲むしかないものと僕は思う。(昭和十三年)(「酒つれづれ草」 吉川英治)

供給過剰

はじめのうちは、お客の数の方がサルーンの扱える人数よりは多かった。バーについている客の後に三〇人位が列をなして、客が飲み終えて場所をゆずるのを待っていた、という店さえあった。ところが、一八九五年から一九一五年にかけて、サルーンが増加しすぎたために、常連を引きつれて掴まえておくために激烈な競争をしなければならなくなった。サルーンが増えすぎたのには二つの理由がある。人々は、サルーンを経営すれば少しの労働でたくさんの金が稼げると考えた。あとになって、同じことを考えた人間が多すぎたことがわかったというわけだ。それよりもっと大きな理由は、醸造、蒸溜業の天文学的な増加である。その製品を捌くためには、サルーンをどんどん作る必要があったわけで、これは石油会社がガソリンスタンドのフランチャイズをしているのと同じ仕掛けである。これは、結果的にサルーン経営者の自由をかなり殺(そ)ぐことになり、サルーンは財政的に酒造業者に依存し、毎月決まった量の酒を引き受けて売る義務を負うことが多くなった。(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳)

飲んだ責任は自分で取る

川島 酒飲みでも譲れない一線があると。

泰羅 責任ですよ。翌朝仕事があるなら、這(は)ってでも行きます。飲んだ責任は自分で取る。これができるかどうかが、ものすごく大事なことです。「お前酒臭いな」と言われながらもちゃんとそこへ行っていればいい。酒を飲んで頭が痛いから「休みます」は、ダメ。それは違う。だったら飲むな、ということです。這ってでも行け。そして「今日は酒臭いかもしれませんが、すみません」と謝る。それが酒飲みの品格というものでしょう。「あいつは酒を飲むと休む」なんていわれたらおしまいです。もちろん、一生の間に何回かは危ないこともあったけど、約束をすっ飛ばしたことはありません。(「記憶がなくなるまで飲んでも、なぜ家にたどり着けるのか?」 川島隆太・泰羅雅登)

二日酔いの詩

吉野懐古の詩で有名な藤井竹外の詩に、「酒に中てられ、今朝起る更に遅し。愁ふるが如く、夢の如く、又痴なるが如し。山妻我を怪んで愉かに失笑す。想うて到る、唐賢落第の時」とあるが、二日酔いの詩はちょっと珍しい。(「日本の酒」 住江金之)

平生(へいぜい)の口と味の変はるのがいけないのだから、特にうまい酒はうまいと云(い)ふ点で私の嗜好に合はなくなる。

*内田百閒『新稿御馳走帖』(昭和四十三年)

酔(よ)ふのはいい心持(こころもち)だが、酔つてしまつた後(あと)はつまらない。飲んでゐて次第(しだい)に酔つて来るその移り変りが一番大切な味はひである。

*内田百閒『新撰御馳走帖』(昭和四十三年)(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)

1049賦得還山吟送友人 還山吟を賦し得て友人を送る

儒有高尚志 儒に高尚の志有り

不復事王侯 復(ま)た王侯に事(つか)へず

行将伸両脚 行(ゆく)々将に両脚を伸ばして

偃臥青山頭 青山の頭(ほとり)に偃臥(えんぐわ)せんとす

送君聊賦還山吟 君を送つて聊(いささ)か賦す還山吟

吟入白雲遶松林 吟は白雲に入つて松林を遶(めぐ)る

林間明月照苔径 林間の明月苔径を照らす

「シ閒」戸寥寥有誰尋 「シ閒」戸(かんこ)寥寥として誰有つてか尋ねん

中有粛然一茅屋 中に粛然たる一茅屋(ぼうをく)有り

枕流漱石水盈掬 流れに枕し石に漱(くちすす)いで水掬(きく)に盈(み)つ

北山駅路無移文 北山の駅路移文無し

南郭天籟鳴空谷 南郭の天籟(てんらい)空谷に鳴る

弾琴一曲酒一杯 弾琴一曲酒一杯

酔裏欲眠意悠哉 酔裏眠らんと欲す意悠なるかな

愧我年年費五斗 愧(は)づ我が年年五斗を費すことを

不知何日帰去来 知らず何(いづ)れの日にか帰去来(かへりなんいざ)(南畝集5)(太田蜀山人)

よいかん

山寺の和尚は酒が好きであった。小坊が寝るとこっそり酒をのんだ。一口のんでは「ああよいかん、よいかん」といって額をぴしゃりと叩いた。それをきくと小坊も飲んで見たくてしかたがない。そこで和尚の前に出て、名前をよいかんとつけてくれという。和尚はそれを許すと、その晩、いつものように和尚は寝酒を飲み始め、「よいかん、よいかん」と額をたたいた。よいかんはすぐ起きて、「何の用だべ」といった。和尚はおどろいて「何しに起ぎできたば」というと、「したて和尚様ァ今、よいかんてよんだべし」「うん、そんだそんだ、うがさも一杯飲まへべどもてせェ」といった。(南津軽郡藤崎町の話 話・祖母ふぢ 採話・編者)(「青森県の昔話」 川合勇太郎)

方言の酒色々(39)

酒やしょうゆ、肥料などをかき混ぜる道具 えびり/えふり/えぶり/えんぶり

酒や水などを勢いよく飲むさま びーびー

酒や酢などが、水っぽくなり、味が落ちる あふぇーゆん

酒や飯などを器につぐこと もーしつぎ

酒や薬品などの、水で薄めたりさいていない純粋のもの しーもく/しゅーもく(日本方言大辞典 小学館)

台所酒は良い付き合いできず

台所で気ままに酒を飲んでいるようでは、改まった席などで人と酒を酌み交わすという、よい人付き合いができなくなるということ。

手酌貧乏

酒は人と酌み交わして飲むもので、手酌で飲むのは、いかにも貧乏たらしいということ。(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

74.馬の坂道と友達の酒とは無理強いするな

友達に酒を強いるのは悪い日本の習慣、馬が坂を登るときは休み休み登るが、無理に急がせてはならない。 コロンビア

56.今朝(こんちょう)酒あらば今朝酔わん 今朝有酒今朝酔

唐の羅隠の詩「自遣」では、「明日愁いの来たらば明日愁えん」とつづく。明日は思わず、目前の酒を飲めという意。『西遊記』などの小説にもよく出てくる。 中国古典

ともべや【供部屋】

供の者が主人の帰りを待つ部屋。普通に供待と云ふた。川柳で詠むは多く吉原の妓楼に於ける供待部屋である。

供部屋は五丁の酒の噂をし 郭中を知って居る(「川柳大辞典」 大曲駒村)

武士と酒

ところが、案外に酒飲みに関する記録は乏しく、古代の公家の酔漢のような人物が見あたらない。さきにも、平将門とか藤原純友とか、またいわゆる源平の台頭期の武人が酒についての逸話を残していないことを指摘したが、鎌倉時代に入っても、その傾向がしばらくはある。武士が酒に強いから、さして眼にとどまる飲みっぷり、酔態を演じなかったのだともいわれるかもしれないが、実はそうではないのだ。平安時代あたりの武士は、まだ田舎くさい純朴さを具えていて、酒については古風を守っていたのである。古風な酒とは、時や処を選ばずにむやみやたらに飲むようなことをしない、祭りや重要な祝儀にさいしての宴会での酒を行儀よく飲むだけ、という酒である。公卿たち宮廷人には、もう飲み仲間といったようなものができていて、時も処もお構いなしに、相寄っては酒盃を廻し飲みしたものだが、当時の武士にはそういうところがない。また、いわゆる共同謀議を酒宴にかこつけてすることがたびたびであった公家社会であったけれども、武士だけでそういうことをしていない。鹿ヶ谷事件のように、院の近臣層の、反平家グループが催した謀議の酒に、若干の武士もまきこまれていたことがあったという程度である。酒で危うきに近寄らずという心がけがあったかのようである。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

べくさかずき

器物の銘に、シャレを使った例は多い。可盃(べくさかずき)というのがあった。形は図のように、底が糸底になっていない。伏せて置くより、置きようがないものである。しかも、突起した部分は管のようになっていて、底抜けだから、指でおさえていないと、酒が全部洩れてしまう。客はこれで酒をつがれたら、すぐ飲んで返盃(へんぱい)するより仕方がない。これに可盃と名付けた理由は、当時の日用文で可の字を使う時は、必ず文句の上におき、下には付かない。(たとえば「可被下(くださるべく)」の如く)つまり下に置かれぬというシャレである。こういう風流が案外流行したものと見えて、西鶴(さいかく)の『俗つれ/”\』や、当時の誹諧に出て来る。 我尻も可盃よきくの頃 素英 というのは、あちこちで酒宴があるので、尻がすわらぬという意味である。また、菊と可盃には、もっと古くからの因縁があった。『醒酔笑』五に、可盃に夏菊と名付けたという話がある。夏菊は、霜(下)に置かれぬというシャレ。(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

やきとり屋

やきとり屋はおそらく、戦後日本でもっとも成功した飲食店のビジネスモデルのひとつだろう。それは今日まで、さまざまなバリエーションをともないながら発展を続けてきた。今では忘れられているが、そのなかには「やきとりキャバレー」という業態もあった(図-10)。林忠彦(はやしただひこ)の有名な写真集『カストリ時代』には、現在の小田急デパートの裏手にあった大福キャバレーの写真が収められている。店頭ではもうもうと煙を上げてやきとりを焼いているのだが、看板には「豪華ストリップショー」とあり、入口ではドレス姿の女が客に愛想を振りまいているという、現代からみると不思議な光景である。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

酒屋で立ちのみ

その日銭稼業だが、演芸場、キャバレー、お祭りの余興、なんでもやった。なんでもやったが一回のギャラが五百円から六百円。そんな仕事が月に三回か四回では、これ、とても日銭なんてものじゃない。そんなわずかな金も、その日のうちにのみ代に消えて行く。実際、この時分の一葉の酒ののみ方には一種壮絶な気分がみなぎっていた。ないから少量でうんと酔える方法ばかり考える。焼酎に唐辛子を入れてのむまでは誰もが考えつくけれど、のみほしてから百メートル突っ走るなんてことをやるひとはあまりいない。酒屋で立ちのみをする。金を置く。コップが出る。酒屋の親爺がなみなみとそのコップに酒を注ぎ、壜をうしろの棚におさめてふり返るとコップは空になっている。これ奇術じゃない。(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一) 奇術の伊藤一葉だそうです。

にんにく

ここで、にんにくを主材にした実に簡単で素朴な酒の肴を一品伝授申し上げましょう。フライパンにバター大サジ一杯をのせ、バターがジュクジュクと溶け出したらにんにくの粒(薄皮をはいだ白い玉)を二十個ほど入れて表面がうっすらと色づいて焦(こ)げ始めるまで加熱します。下ろし際(ぎわ)に塩、こしょう、旨(うま)み調味料、刻みパセリを少々振って調味し、器に盛るときにパセリを飾りにします。実に簡単で素朴なつくり方ですが、にんにくのよさをそのまま味わえます。なお、これにアサリのむき身を加えて一緒に炒め焼きすると、いっそういばった肴になります。(「これがC級グルメのありったけ」 小泉武夫)

花火と森に囲まれた湖

山 「「十四代」蔵元の高木顕統(あきつな)さんは、生酒のことを花火に例えていました。華やかだけど、はかなく消えてしまう。対して火入れのお酒は、森に囲まれた湖。波が立つことなく、いつ見ても静かな美しさを湛えているからと…」

助 「詩人だな!確かに生酒の美味しい期間は短いから、花火みたいだし、火入れはいつも安定しているどちらが上とか、下ではないからね」(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

夢は電話をかけめぐる

酒というものはわたしにとっては、時にありがたく、時に迷惑なものであった。晩酌(ばんしやく)などという風流なことをいっこうにせず、家においては布団(ふとん)に横たわっての寝酒いちがいであり、勢いよく飲むわりには酔いの来ることおそく、退屈しては司馬遼太郎(しばりようたろう)夫妻や松田道雄(まつだみちお)夫妻、ますます酔っぱらって、桑原武夫(くわばらたけお)夫妻や貝塚茂樹(かいづかしげき)夫妻を電話訪問するという馬鹿ばかしい近所迷惑の酒で、酒品もくそもあらばこそだ。次の日、眼が覚(さ)めて憂鬱(ゆうつ)になり、つい枕元(まくらもと)のを引きよせて飲むと、これが大変なことになり、一日中眠っているのか、覚めているのかいっこうにわからず、夢は電話をかけめぐる。まったくおろかしい酒で話にならない。おまけに十分に酔っぱらうと、飲みはじめの頃(ころ)まで遡(さかのぼ)ってすっぱり全部の記憶が消滅するらしく、そのくせ喋(しやべ)りの方は余り乱れないので、飲み相手は後になって実に心細い思いをする。客を相手に飲んでいて、酔いがどっぷり回ると、客の存在を忘れて、坐(すわ)り椅子(いす)にもたれてぐうぐう眠ってしまう。全く相手にとって迷惑千万である。(「酒の詩集」 富士正晴編著)

誹風末摘花(3)

やらかしているよとふれる樽ひろひ

酒かつてしりをされるはたるひろひ

させようがわるいと童子酒にくミ(女の生き血)

尤な事はり形へかん酒入レ

盃事でする事がおそなわり(鹿鳴文庫 昭和二十二年刊)

「ヤットン節」 昭和27年 俗曲 唄 久保幸江

補作詞 野村俊夫 編曲 服部逸郎

1、お酒呑むな、酒呑むなのご意見なれどヨイヨイ、

酒呑みゃ酒呑まずにいられるものですか、ダガネ、

あなたも酒呑みの身になってみやしゃんせヨイヨイ、

ちっとやそっとのご意見なんぞで酒やめられましょか、

トコ姐さん酒持って来い。

鉄道唱歌(東海道篇) 大和田建樹

一 汽笛(きてき)一声(いっせい)新橋(しんばし)を(新橋)

はや我(わが)汽車(きしや)は離(はな)れたり

愛宕(あたご)の山(やま)に入(い)りのこる

月(つき)を旅路(たびじ)の友(とも)として-

六一 神崎(かんざき)よりはのりかえて(西宮)

ゆあみにのぼる有馬山(ありまやま)

池田(いけだ)伊丹(いたみ)と名(な)にききし(住吉)

酒(さけ)の産地(さんち)もとおるなり(三ノ宮)(「日本唱歌集」 堀内敬三、井上武士編)

87徳利聟

舅家へ一人で泊ることになった聟に、舅が「今夜はとっくりと寝ておくれ」といったら、聟は台所から徳利をもってきて抱いて寝た。(岐阜県高山市)(「日本の笑話」 宇井無愁)

春思 二 賈至(かし)

紅粉当壚弱柳垂 紅粉(こうふん) 壚(ろ)に当って 弱柳(じやくりゆう)垂(た)る

金花蝋酒解酴醿 金花(きんか)の蝋酒(ろうしゆ) 酴醿(とび)を解(かい)す

笙歌日暮能留客 笙歌(しようか) 日暮れて 能(よ)く客(かく)を留(とど)む

酔殺長安軽薄児 酔殺(すいさつ)す 長安軽薄(けいはく)の児(じ)

[題]此の詩がなぜ「春思」になるなれば、世上はこのやうに春の面白い有様なれども、吾(われ)は愁(うれ)へがあるゆへ、この景色も面白くないといふで、「春思」になるなり。 [紅粉…酴醿を解す] 紅粉(紅とおしろい)の美女が、酒の売場の「壚」に当って、柳などが青々と垂れしげってある。寒造(づく)りの酒(「酴醿」。前年の十二月にしこんだ酒)の上に、金花(酒の上に浮く滓(かす))の浮ぶやうぢゃゆへ、「金花」はよい酒のことをいふ。酴醿(蜀で産する銘酒)のやうな名高い酒と「解し」合点してある。ちゃうど山吹の花の如くぢゃと合点したことにも聞ゆる(解釈できる)。 [笙歌…長安軽薄の児]妓女などが、肴(さかな)に笙歌(笙を吹き、歌うこと)、舞などをして、その上に日暮るれば大勢(おおぜい 客を)とりこんで、酒盛りなどをする。それゆへ軽薄の児(浮気な若者)どもが常住(じようじゆう いつも)このところで遊び、酒に酔(え)い戯れて、(馬で)乗りまわれども、我(われ)は面白うないゆへに、楽しむこともない。

【補説】「壚」は、酒場で酒がめを置くため土を盛り上げて台にしたもの。「壚に当る」は、壚のところに立って客を接待すること。-(「唐詩選国字解」 日野龍夫)

生酔い(百生瓢)

人家はなれた野原に、追い剥ぎが網を張っているところへ、生酔いのおやじがやって来る。追い剥ぎは、うまいうまいとうなずき、すぐにとっつかまえて、のどをしめると、追い剥ぎのあたまのうえから、げろげろげろ。追い剥ぎが、こいつはかなわぬと逃げ出せば、「これこれ、丸薬でも置いてゆけ」(「にっぽんジョーク集 遠くて近くは…の巻」 興津要編)

玉子酒

女「御馳走と云つても別に何(な)にも進(あ)げる物は有りません。お酒(しゆ)と云つたつて地酒ですが玉子酒を拵(こしら)へて進(あ)げませう。玉子を入れるとお酒(しゆ)の香(か)が脱(と)れて大(おお)きに飲み宜(よ)くなりますから」

男「夫れは誠に結構で、華魁(おいらん)の手づから玉子酒を拵へて下(くだ)さるとは此(この)上ない御馳走で」と彼(か)の女が玉子酒を拵(こしら)へて居ます中(うち)に、懐へ手を入れたが小出しが有りませんのでズル/\と胴巻きを曳き出し、小判を一枚紙へ包んで

男「甚(はなは)だ失礼で御座いますが、是(これ)はホンの心計(ばか)りの印(しるり)で」

女「お止(よ)しなされば宜(よ)いのに。然(そ)んな心配を掛けやうと云つて此(こん)な茅屋(あばらや)へお泊め申た訳じゃ有りません」(「口演速記明治大正落語集成 鰍沢雪の酒宴(円生)」 暉峻・興津・榎本編) 玉子酒には毒が入っていて…

酒の癖

落語家(はなしか)が席上で前置詞(まくら)に毎度能(よく)御酒家(おしゆか)のお噂を申上げます。落語家は銘(めい)々自分勝手で下戸のお噺を申上げますと酒の事を悪く云ひ、又酒家のお噺を申上げますと下戸の方(かた)を悪く申します。是(これ)は各々(おのおの)饒舌(しやべ)ります、落語家が其(その)時に自分勝手に都合の宜(い)い方に力を附けますので御座いますが、誰やらの狂歌に 「酒は唯(たゞ)飲まねば須磨の浦淋(さび)し、過(すぐ)せば明石

声は高砂」 大変御酒(しゆ)に力を附けて居る狂歌抔<など>が往古(むかし)から沢山御座います。酔狂人(なまよひ)本性違(たが)はずと云ひますが、違はんやうなれば酔つて居ませんので、どうも酒家(さけのみ)が真に ○「サー今日は…」と身腰(みこし)を据(すえ)て飲み始め、幾ら酔つても構はんと云ふ時には必ず度(ど)を外せば本性を確かに失つて、後日(あとで)聴いて見ますれば ○「アゝ然(さう)云ふ事も有つたか知らん」と夢のやうに覚へて居ます。然(さ)れば其(そ)の後日(あとで)、然(さう)云ふ事が有つたか知らんと自分で思ひ出す事の有りますのは、彼全く酔狂人(なまよひ)が本性を失つて終(しま)ひましたので。(「口演速記明治大正落語集成 酒の癖(小さん)」 暉峻・興津・榎本編)

鶯のほろ酔

旦(那)「鶯、何故鳴かぬのだ。今日客を呼んで、汝(おまへ)のいゝ咽(のど)を聞かせる積りだ。処(ところ)を鳴いて呉(く)れないでは困る…何故(なぜ)だナ」と主人(あるじ)が問ひますと、鶯は面目なげに

鶯「ハイ、実は此(この)三四日の余寒が厳しかつたので、とんとまた咽工合(のどぐあひ)が悪くつて、それに冬の様な心持が致しまして、とんと心が浮きたちませぬので」主人(あるじ)は

旦「ハゝア爾(さ)うか、然(だ)が咽(のど)が悪いたつて、咽喉加答児(かたる)でもあるまい…フム宜(よろ)しい…先祖の桂文治が狂歌(うた)にも 酒呑めばいつかこゝろがはるめきて借金乞(とり)もうぐひすの声 とある…人でさへ酒を呑めば心が春めくから、鶯(おまい)にも酒を呑ましたら、心が春めいて、うるはしい音(ね)が出せるだらう」と云ひまして、それから鶯を籠より出しまして

旦「陽気にならないので、唄はないと云ふのも無理はない。一杯(ひとつ)酔つて唄つてもらはねばならん」

鶯「ハイ…お酒(しゆ)とはホゝ結構」と一杯二杯とこの鶯なかゝなる口と見えまして呑みつゞけ、大分(だいぶ)酔ひが廻つた様(やう)ですから

旦「汝(おまへ)もよつぽど呑んだやうだが心が陽気になつたか」

鶯「イヤモウ、陽気になつた処(どころ)ぢやアございません。ほろよひのいゝ心地に成りました」

旦「では…離座敷(はなれ)に客も待ち兼ねて居るから、早く唄をうたつて呉れ。この宜(い)い咽(のど)を聞かせてやつて呉れ」

鶯「畏(かしこ)まりました。直(す)ぐにやりませう…が併しお待ち下さい…咽が乾きます。どうぞ御茶を一つ下さいませ」

旦「茶はさめて水だからいかない。酒の燗(かん)した此(この)湯は…」

鶯「白湯(さゆ)でもホゝ結構」と云ふから汲(く)んでやりますと鶯は

鶯「有難うございます…アツ…こりや熱湯(にえゆ)…舌を火傷(やけど)した」と云ひながら、縁先の手水鉢(てうづばち)の方ヘヒヨロ/\と飛んで行(ゆ)くから、旦那は驚きまして

旦「コレ/\鶯、何処(どこ)へ行(ゆ)く…何処(どこ)へ」と問ひますと

鶯「ハイ、あんまり白湯(さゆ)が熱いからうめ(梅とのかけ言葉)にいつてなきます」(「百花園」二百三十二号 明治33.3.3)(「口演速記明治大正落語集成 鶯のほろ酔い(桂文治)」 暉峻・興津・榎本編)

酒と女性

アプレゲール女性となると、もっと勇ましい。女のたしなみなどという妙な先入観がないから、初めて酒盃を手にしても、全然これをコワがらない。隣席の十年二十年組のノンベエ氏と同じピッチで、さゝれゝばいくらでも干す。酔いを感じ出しても、氷水を飲んで涼しくなるのと、同じ生理的現象と心得ているからちっとも驚かない。初対面の酒が焼酎であろうと、ウイスキーであろうと、起こるべき結果を少しも意に解さぬのだから平気なものだ。つまり戦前女性がそこはかとなく懐いていたあの酒に対する不安感を、アプレゲール女性は全然ケツジョしているのである。酔っぱらったあげく、ノビてもヘドを吐いても、テレもしなければ、後悔もしない。またそんなことをくり返しているうちに強くなり、本格的酒飲みになる。焼酎できたえ上げたアプレ嬢が、超特級酒を出されて、飲むことは飲んだが、いっこう感激しないばかりか、焼酎の方がずっといゝと、あとで口なおしをやったという話をきいた。味覚なんて習慣でどうにでも発達するものらしい。不思議なことに戦前女の酔っぱらいは、男のそれより何割か醜態に見えたはずだと思うが、アプレさんのは昔ほど醜態でなく、もしあったとしても男と同程度であって、それ以上ではないのである。本人に醜態意識なく、至って無邪気に生理的現象を露呈しているせいでもあろうか、天衣無縫とでも申し上げるより外はない。(「しゃぼてん夫人」 戸塚文子) 昭和26年の出版です。

この花・うす紅葉・瀧の水

○当時この花・うす紅葉・瀧の水などいへば、酒のことになれり、むかし天野・柳・諸白などいふもおなじことにて、酒とはいはで、其の銘ばかりをよびて酒のことになれり、(「橘窻自語」 橋本経亮)

銀座復興(3)

「どうしたってんだ、復興だ売出だと騒いだって、あかりがつかないんじゃあ為様(しよう)がないじゃあないか。」「暗闇(くらやみ)で商売が出来るかい。」通りすがりに、お店者(たなもの)風の若者が昂奮した調子で喋(しやべ)って行った。それを聞いて、牟田もはじめて電灯のつかないのを不思議に思った。震災以来、銀座の夜は暗いものときめていたので、彼自身はあかりのつかないのを苦にはしていなかったのだ。はち巻の家の入口には「復興の魁(さきがけ)は料理にあり、滋養第一の料理ははち巻にある」という亭主自身が考え出したスロオガンが紙に書いて貼ってあった。「いよう、来たな。」牟田が葦簾(よしず)をくぐって土間に入ると、大須賀先生と稲村さんが、今来たばかりの様子で酒の気もなく腰かけていた。「おいでなさい。」「いらっしゃいまし。」亭主も今日はきりたての手拭(てぬぐい)で、いつもよりも一層ぴんと突立ったはち巻をしめ、かみさんも結(ゆい)たての丸髷(まるまげ)で、かみそりのあたった広い額をつやつや光らせ、何かほかに香料の匂いもした。「どうも弱っちゃった。日が暮(くれ)たっていうのに、電気が来ないんですよ。なっちゃいないや。」「只今(ただいま)も復興会の世話人の方にききに行ったんですけれど、かけあい中だということだけで埒(らち)があかないんでございますよ。」夫婦の焦燥(しようそう)は、銀座中の人達の共通のものに違いなかった。この亜鉛(トタン)と葦簾が組立てられた小屋の中にも、電線は引込まれ、電灯の白い笠は夕闇の中に微光を帯(おび)てぶら下がっていた。「為方(しかた)がないからもう一晩洋灯(ランプ)をつけるか。」「そうしましょうかねえ。」かみさんはいわれるままに直(す)ぐにあかりの用意をした。「構わん、構わん。酒を飲むのに、あかりはいらんよ。」先生は大きな手を振ってとめたけれど、お馴染(なじみ)の洋灯は炎の舌を出して、人顔と皿小鉢をほのかに照らした。「おや、樽が来ましたね。菊の特選か。」稲村さんがいちはやく、土間の一隅に据えてある酒樽を見出した。つつんだこもに描かれた白菊の一枝が、酒客の視線をひきつけた。「えらい奮発だのう。」先生も実感の籠(こも)った讃辞を惜(おし)まなかった。「やっぱり樽でなくちゃあ復興の気分が出ませんよ。」亭主は我家の宝物を拝観させているような得意さで、さしみ庖丁を取上げた。「さ、お銚子を出してくれ。」声の下に、かみさんは客の前に箸(はし)と盃を並べた。とたんにぱっと電気がついた。わあっという歓呼の声が、おもて通りから聞こえて来た。「ついた、ついた。あかりがついたぞ。」はしゃいだ声で叫びながら、経済新聞記者がかけ込んだ。「電気って、ほんとに明るいもんだわねえ。」かみさんがしんから感嘆した様子で、甘ったれるように亭主を見あげてから、洋灯の鈍いあかりを吹消した。銀座の町ははじめて銀座らしく、大空に光を映して輝き、俄(にわか)に人声も足音も、賑(にぎ)やかに活気づいた。(「銀座復興」 水上滝太郎) 銀座復興(2)

酒禁丸

この女房は俳優の娘であつたが、身柄には似ぬ貞順な女で日ごろ、良人の酒癖を甚だ心配してゐたところ、はからずも本町三丁目の薬屋(藤田屋熊次郎)から「酒禁丸」と称する妙薬が売り出されたと知つたのである、これを一服のめば酒癖変じて忽ち下戸になるといふ宣伝を信じて、私(ひそ)かにこの薬を買ひ求め、酒に加へて亭主に飲ましたけれど、さつぱり広告文に書いてあるやうな効験が現てこない。そこで女房はさらに工夫を凝らして、屡々(しばしば)亭主に飲ませるけれど、佐野は益々痛飲するので女房は今はこれまでなりと「実はわたくし秘薬酒禁丸を求めそなたの豪酒が止まるやう幾回となく秘かに飲ませましたが、さらに験(しるし)が現れません。まことに困つたことにござります」と打ち明けて、美しい声で笑つた。これをきいて、亭主も妻の貞節に感服し、「それでは、まだ飲み方が足らぬのぢやらう」といつて、自ら藤田屋へ行つて酒禁丸を求め、続けて飲んだがさらにききめがない。この事件を、奉行所へ行つて(佐野は町奉行の与力)仲間に話すと、人々は掌を拍つて笑ったさうである。(「垢石傑作選集 綺談篇」)

○酒池の事

三田より三里半余り辰巳の方に、酒滴大明神といふ社あり、社前の盆池に酒の香平常にありて、酒瓶に臨むが如し、(「筆拍子」 浜松謌国)

銀座復興(2)

「いいえ、うちだって、多勢お客さまがあろうとは思いませんでしたよ。だけどね、この際誰かが先(せん)だちになって、仕事を始めなけりゃあ、復興って事は出来ないわけだから、全く社会奉仕のつもりではじめたんでさ。ところが、ありがたいもんですねえ、こうやって皆さんは来て下さる、昼間は河岸(かし)の連中が芝浦の帰りに寄ってくれまさあ。」亭主は訥々(とつとつ)とした口で、一生懸命になり、開店から今日に及ぶ話をした。偉いですよ、実際このおやじ感心ですよ。」話好きの記者は黙って人のいう事を聞いている性分でないから、たちまち自分の方に話を引取ってしまった。「どうです、諸君、かけませんか。譲りあえばどうにかみんなおさまるでしょう。、稲村さん、一寸(ちよつと)起きて下さい。もう少しそっちへ寄ってくれないと困るんだ。」いきなり手荒くゆり起こした。起こされた稲村さんは、充血した眼を薄くあけたが、席を譲るより先に、冷(つめた)くなった盃に手を持って行った。「さあ、おかけ。」先生はずっしりと幅をとって身動きもしなかったが、たった一言で新来の三人の腰を下させた。「お邪魔さまで。」「窮屈(きゆうくつ)でしょう。」あいそのいい会釈をして、三人は割込んだ。「お酒を付けましょうか。」「頂きましょう。」どれもこれも焼出されの、肌寒い姿をしていたが、ひとかどの家のあるじと見えて、行儀よく盃を取上げた。「大将、実はね、今日みなさんと御相談したんだが、これであの日からざっと一月はたつ。吾々(われわれ)としても、いつまでもこのままではいられない。一体銀座ってものが、この先どうなるのか誰にもわからないが、さりとて黙っていちゃあ御互い(おたがい)御飯も頂けなくなる勘定だから、みんな気を揃えて、せめておもて通りの店だけでも軒を並べて見せようじゃあないか、やってみていけなかったら、その時はその時だ、どうせ拾った命だから、失敗したら首でもくくろうとね、これが冗談でなく大真面目(まじめ)さ。」光井さんと呼ばれるのが一番の口ききらしく、話を切った。みんなは妙に寂しい心持ちで聴いていた。「そこで今日の相談では、京橋から新橋までの両側のあきんどは、遅くともこの月末までに、バラックだろうが葦簀張(よしずばり)だろうが、とにかく家の格好をしたものを建てよう。それが立ち並んだところで、復興記念売出ってのをやろうじゃないかと、まあこういったところまで話が進んだのだが、どんなものでしょう。」(「銀座復興」 水上滝太郎) 「はちまき岡田」を尋ねてきた銀座の旦那衆です。 銀座復興

〇伊丹池田酒造の事

伊丹池田の造り酒は、生諸白といふ、元来水のわざにや。造り上たる時は、酒の気甚だからく、鼻をはじき、何とやらん にがくあるやふなれ共、遙(はるか)の海路を経て江戸に下れば、満願寺は甘く、稲寺には気あり、鴻池ことは辛からず抔(など)とて、其下りし儘(まま)の樽より呑て、味ひ格別成(なり)と賞玩す。(「筆拍子」 浜松謌国)

柔道と酒との因縁

先生と酒との関係は甚だ深い。というのは、近世柔道の始祖嘉納治五郎先生が灘の加納一族で、先生の父から三代前の先祖が本嘉納の治郎左衛門の末子で治作といつた。先生の生家も明治初年まで醸造元であつた。こんなわけで、柔道と酒とは実に第一歩から因縁浅からざるものであつた。ところが、故嘉納先生はあまり酒を飲まれなかつたようだ。相当に飲めば飲める方であつたようだが、我々の記憶するところでは、大した愛酒家というほどでななかつた。しかし、門下で酒の好きなものがあれば、少しも気にせず相手をされた。ただし献盃は極度に嫌われ、招宴などでも献盃しないという約束なら出席するということをいわれた。(「旦那の遠めがね」 石黒敬七)

銀座復興

「最初はさしみを売るだけでも、この際おごりの沙汰だと悪くいわれやしないかと思ったけれど、せっかくいい魚があるのに、使わないのはもったいないし、一日も早く震災前にかえらなくちゃならないんだから、こちとらあ何(な)んでもうまい物を皆さんに差上げるのが社会奉仕だと思ってね。」口の重たい亭主も、いきのいい魚を大まな板の上にぴたりと置いて、じいっと見つめながら庖丁を手にする時、獲物を威服して満足した猛禽(もうきん)を彷彿(ほうふつ)させた。「うまいよ。」「うまいでしょう。うまいはずだ。全くうまいんだもの。」亭主は自分の作品をほこる芸術家のように、はれぼったくて表情のあらわれにくい顔ながら、嬉しさに目を細くする。「嬉しそうだねえ。」「嬉しいね。お客さまがうまがって下さる程(ほど)嬉しい事はありませんや。」「いい商売だなあ、人にうまい物を喰わせて喜ばせ、そいつを見て自分も楽(たのし)しんでいるんだから。」「全くいい商売ですよ。そのかわりせっかくこっちが一生懸命にやっても、まずいとか口にあわないとか云われてごらんなさい、これ程辛い事もありませんぜ、お客さまの口は正直だから。」亭主はぽつりぽつりとぎれる鋭い話振りで、時折自分の信念を語った。てんでんの商売をはげむ事が国民の義務であるというこの在郷軍人の節は、簡単明瞭に強かった。もしも世間の人がこぞって、自分が現にやっているように、バラックでも小屋がけでもいいから、分相応な店を張って、一生懸命に働けば、帝都の復興はまたたくひまだと確信していた。彼は見かけによらず器用なので、自分で小屋を建て、自分で造作をし、もともと大した資本はいらない飲屋の事だから、たちまち商売になったのである。おまけに現金商売の強みで客が来れば確実に銭(ぜに)が入るし、売り物はその日仕入れて来ればすむし、近代商業の著しい特徴である大がかりな組織を必要としないだけ苦もなく立ち直った。彼が身にもっているうちでも、体力と思いきりが何よりのもとでで、しかもこのもとでは十分に効果を生んだ。「親方はえらいよ。よく思い切ってはじめたね。流石(さすが)に勲八等だ。軍人精神ってやっつだね。」そう云っておだてる客があると、「なあにね、あたしゃあ銀座の御世話になっているんだから、復興の露払い位(くらい)つとめなくちゃあ申し訳がないや。金もありゃあ智慧(ちえ)もある旦那方が、何故(なぜ)早く建直(たてなお)しにかからないのかと歯がゆくて為方(しかた)がないんですよ。」亭主はむきになって、銀座復興を促進しなければ駄目だという事を説いた。彼は自分が帝都復興の第一線の有士である事を固く信じていた。(「銀座復興」 水上滝太郎) 関東大震災後、いち早く居酒屋仕事を復活させた「はちまき岡田」を描いた小説だそうです。

潮来市徳島の水神様

場所 徳島田園都市センター 日時 (旧暦 二月十五日) 男・正午 女・午後二時 式順 当番は当主が式に出席、外は祭事係長で祭の運営に当たる。

一、御座附 来客全員式場入場、上上番、上番、下番、下々番、約九十名余

一、御茶 来客へ茶のかわりに燗酒が出される。

一、神前拝礼 来客は司会者の指示で拝礼する。

一、御神楽奏上 丹羽克夫神官

一、御修祓の儀 丹羽克夫神官

一、祝詞奉上 丹羽克夫神官

一、玉串奉奠 区長代表となり、二礼二拍手一拝一同が行う。(女子の部は御酒盛の儀、町の無形文化財指定の、みろく踊りの舞)

一、御着席 本家、分家、当主、区長、社総代、町会議員の順。

一、御神酒 前来客に通す。(小杯)

一、御飯 来客に仕出し料理、鯉のさしみ、寿司を配る。

一、御高盛 区長と当主が代表でご飯を山盛りもったのを食べる。

一、燗酒 来客全員に通す。(中杯)(女子は当番から下番への受取渡の式)

一、御供物 大鮒腹合、大鯉洗い、卵、のり巻き鮨、神前に供える。

一、宝来山入場 当番の青年数名が歓ママ世流謡曲(高砂)当番は横綱二名、下番大関二名、三階盃を交す。

一、御手打 式の終了で区長が代表し、全員が之に合わせる。

一、祝宴 当番の花嫁数名と下座連数名による手踊り(十曲余り)

一、千秋楽 当番で千秋楽の謡曲を披露、社総代の音頭で手打、之で来客退席だが、下番席だが、下番は残って、当番と盃を交わして終了する。

一、下番祭事係長が音頭をとる。-

特記 水神祭行事の中で特に酒によって、横綱・大関の取組と御飯による御高盛行事は最大の祭りであると思います。酒の横綱・大関の取組は、当番から酒豪の青年横綱二人・横綱は化粧回しを締め、下番から大関二人が出て藁で編んだしめ縄を締め相対する。三階盃を持って、飲みを競う。そこで、宝来山が登場する。宝来山は当番の青年数名によって、観世流謡曲の(高砂)を歌う。これは、三階の盃を小杯、中杯、大杯を飲み交す時に歌って祝う。(「徳島水神祭・酒盛行事」 額賀熊雄) 平成5年の「水郷の民俗」にありました。

林邸茶室にて

「林と麻生と垢石がやつてきたのぢや、吾々は敵はない。逃げ出さうか式場」と、いつたのは香西である。「敵にうしろを見せるといふのは、卑怯だ」麻生が酔声で叫んだ。来客合計六人、主人の永井を加へて七人。ひどく飲んだその酔態は、今おぼろげながら思ひだしてもお恥ずかしい。「汚い野郎ばかりが、わいわい飲んでゐたのでは面白くない。酒席には、女といふ動物がゐないと興がないものだ」と、いつたのは僕である。誰かゞ「さうだ、さうだ」といつて相槌をうつた。なほも毒舌、悪口を吐き合つて飲んでゐると久保田万太郎新婦人が現れた。続いたママ林房雄夫人が現れた。永井が電話で招集したのであるらしい。永井夫人も座敷へ現れた。永井夫人と林と麻生の三人が代り代りに三味線を弾き、林夫人が唄ひ、久保田夫人が踊つた。-

午前四時半ごろ、外からの暁の光がたゞよひ込んできたとき、ふと目をさました。僕は麻生と枕をならべて寝てゐる。ここはどこか分らない。麻生を揺り起した。「ここは、何処だ」「知らない」「知らない、は困つたな」「偵察してこよう」「さうか、頼む」麻生は、室へ戻つてきて、「林のところだ」「さうか、どうしてこゝへ運ばれてきたのか、ちよつとも記憶がない」僕達は、林の邸の茶室に寝てゐたのである。枕もとを見ると特級酒の一升瓶が置いてある。大きな洋盃が二つ添へてある。二人は床の上へ座つて、その特級酒をのみはじめた。初夏の払暁、冷やの迎へ酒を呑むのは素晴らしい。朝酒は廻りが早い。結構な気持になって洋盃を傾けてゐると寝室から三味線の音が響いてきた。覗いてみると、林が端然と坐して見台に向ひ、朝の稽古をやつているのである。昨夜、林も泥酔した風であつたが、宿酔の模様は更にない。見台の上の稽古本が除かれると、それがそのまま酒卓となつた。そこで三人は、特級酒の一升瓶を三本倒した。林夫人の北京仕込の支那料理、特に豚肉の揚げものが素敵においしかつたのである。(「新たぬき汁」 佐藤垢石)

酒にまことあり

それからむかうの歌にも、『酒に真理あり』といふラテン語の諺にあとからフランス語で歌詞をつけたのですが、古くから伝はつていますよ。

酒にまことあり(イン・ウイノ・ヴェリクス)、

この水を飲む人の心に

メランコリイが生まれる。

かのノルマンディーの

美(うま)し果実の汁の中に

乱行と嘘が生れる、

酒に真理あり。

酒の中にめぐみあり(イン・ヴィノ・ベニグニタス)、

仏頂面の奴も

酒を飲むと俄かに御機嫌になつて

お前に抱きつく

酒にめぐみあり。

といふ歌があるんですよ。(「ひとりごと」 辰野隆)

実験のために酒を飲んでゐたんだね

僕の姉の亭主で、理研酒を作った鈴木梅太郎は、もう亡くなりましたが、これまた大酒飲みでしてね、酒は朝からでもいいんです。それが又酒を研究する科学者だから実験のために酒を飲んでゐたんだね。ところが酒を飲みすぎてやつぱり医者に酒をきんじられましてね。ほんとうに酒の方は当分飲まなかつたんだが、飲みたくなると、実験室のアルコールを掌にふりかけて頭にこすりつけて、フーフー匂ひを嗅いでるんだね。『これでもまあ、ただの水よりは良からう』といふんだね。余程苦しかつたらしいんですね。しかしその鈴木梅太郎も、酒の無害といふ点は、強く主張していた。持病のある人、たとえば心臓病とか腎臓病とかさういふ人には害があるかもしれないが、普通の人なら、酒は晩酌に三合や五合飲んでも無害で、むしろ薬だといつていましたね。たびたび、座談会などでいつたことですが、『理研』でモルモットを二種類飼ひ、一匹の方には、普通の食物をやり、別の一匹には理研酒ばかりやつて発育状態を研究した。すると、その理研酒をやつてゐたモルモットの方が非常に発育がいいんですね。だからその割合だと、人間でも、何も食はずに一日に三升づつ飲んでいいといつてましたね。(「ひとりごと」 辰野隆)

四月十六日 金 八夜

雨、十一時過起十四度。朝三笠書房竹内の紹介なりとて写真師武田正雄来、寝てゐて会わなかつたが三越とかで展覧会をするに就き写真を写させろとの事也。午東峰書房三ツ木の使の学生清酒一本届けてくれたり。午後十八度なれども寒し。雨は夕方漸く上がる。夕青木電車道の酒屋にて麦酒一本百一円五十銭也。夕今朝来た写真師武田再来、展覧用に写すのはことわつたが今年は写しておいてもいいと思ふ也。夕麦酒二本一級酒にて灘から届いたと云ふ菊秀あれども明日上田をよぼうと思ふにつき口をつけず、誠につらき事の極み也。夜又雨降る。

四月十七日 土 九夜

曇、時時小雨。朝七時半九度半、十一時半起十四度、午過片付け中十三度。早朝小池来、こひから物置を二ツ建てて貰ひ度い事等を頼みたり。朝奥脇信子来、二度目のウルカをくれた。午後は雨やみさうにてなほ思ひ出した様に小雨過ぐ、十七度。夕招待の上田来、二人でお酒一升あけた。昨日以来の取つて置き也。お金が無いのでそのたには麦酒もなんにも無し。お金が無いと云ふ話から上田帰りぎはにお遣ひなさいとて五百六十円置いて行つてくれた。貰つたと思ふべきか借りたのか不分明なれど難有くもありまた却つて恐縮也。雨やむ。食後狐の裁判の原稿直し、漸く済んだ。(「百鬼園戦後日記」 内田百閒) 昭和23年です。

春の酒

所で、いい酒、といふのは、酒を飲むのに適した状態で酒を飲むのは、さうして生きてゐることを感じさせる。酔つてはゐても、それが或る程度以上になることがなくて、何かの拍子に酔ひが覚め掛ければ、飲み続けるうちに又もとの酔ひに戻る。言はば、精神的に換気装置が完備してゐるやうなもので、飲むことがその装置の原動力になり、飲んでゐる限り、温度にも、湿度にも変化がない。それだから幾らでも飲めて、いつまで続けても同じであり、そしてその状態に飽きることもない。だから、酒を飲んでゐれば、春なのである。尤も、秋でも、冬でも構はないが、それを春と言ふのが何となく一番当たつてゐるやうな気がする。(「吉田健一随筆集」 吉田健一)

酒とドキドキ(2)

そんなことから、戦後は人見知りをしなくなり、凡俗化して酒を愛し、宴会を愛するようになった。年のせいであつかましくなったのだとすると自己嫌悪だが、今では昔ほどの自己嫌悪もない。自然のなり行きにまかせて、ことさら改める気にならないのである。そういうなり行きだから、六十を越しても、酒の味を真に理解しているわけではない。私は地理オンチで有名だが、料理もまずオンチに近く、酒もオンチである。日本酒、洋酒、ビールのなかでは、わたしの口には日本酒は一番うまい。あまり甘口を好まない。やはり菊正ふうのものがよい。肴はなんでもよろしい。牛鍋でさえ結構である。呑むときは大いに食う方である。(「わが夢と真実」 江戸川乱歩)

トラの関雪さん

天下にトラも多いが、橋本関雪画伯みたいなトラは、めったに知らない。もう故人となったが、近頃また、新聞の海外電報に目を落とすたび、あの大トラ振りが、時々、目に泛かんでくる。-というのは、タイ、ラオス、ヴェトナムなど東南アジアの空が、朝鮮に代わって、俄然、国際報道の焦点になって来たせいだ。戦時中、関雪老と二人で、南の空を飛んだ思い出がわくのである。出発前夜、築地の錦水で、初めて会った。一見、温雅で東洋的な老画人である。ボソボソと、声も低い。腰も低く、ぼくは「これは、…」と内心悲しんだ。「いやでも、旅行中、この年よりのお守りをする事になるなるんじゃないか」と惧れたのだった。あにはからんや、この翁、南方、何万何千哩の空を、三十余日間飛んで廻る間、地上に降りさえすれば、泥酔、乱酔、恐喝、なぐり合い、大トラを演じない地は一夜もない。航空中は、おとなしいかと云うと、行動範囲は限られるが、大酔して、デッキへ大の字なりになって寝てしまう。そのイビキと、エンジンの音響と、何ッちが大きいかと云いたい程である。(「草思堂随筆 トラの関雪さん」 吉川英治)

63三升の酒は一生の損

「剃(そ)り自慢・もしお客に怪我をさせた時は酒三升進呈」とはり出した髪結床へ、酒好きの三助がきて、これは本当かと聞いた。本当だというと、そんなら顔をあたってくれといい、わざとあごをひいて鼻をそぎ落とされ、「さあ、三升じゃ、三升じゃ」と鼻くた声でわめいたが、三助の女房は「酒三升どころか一生の損じゃ」といった。(岡山県哲西町)(「日本の笑話」 宇井無愁)

名づけ親

私も配給酒では、とても我慢ができず、、いつも、喉をグビグビいわせていたのであるが、ある日、家主が訪ねてきて、男の子が生まれたから、名をつけてくれぬかと頼まれた。家主というのが土地二番目の素封家であり、私は彼の家の離れ家を借りているのだが、至って親切にしてくれるので、もとより頼みを断わる気はなかった。生まれた子は六番目の男の子であり、私の名の一字をくれというので伸六と命名した。やがて、七夜の日がきたのだが、今夜は儀式をするから来てくれと、招きがあった。命名を紙に書いて持参しろということなので、それを懐にして出かけると、広間に紋つきを着た親戚が集り、私は正座にすえられた。名を書いた紙を出せという。その紙は、三方の上にのせられ、列座の人々に、順々に回されて、はて、いい名を頂いたとか、この子は長命にちがいないとか、各自がアイサツをのべつつ、最後に、父親のところへ収められた。そのうちに、中年の女が赤ン坊を抱いて、席に現われた。赤ん坊はお宮参りの時のように、晴着を斜めに着せかけられていた。「どうぞ、子供に盃をやってやんなんせ」父親が私に頼みにきた。まだ、生まれて七日目の赤ン坊に酒を飲ませるのかと、私は驚いたが、朱塗りの木盃を口にあてたのは、中年の女だった。彼女が赤ン坊の代役であり、私はカトリックの幼児洗礼の代父のような重い役らしかった。私は名づけ親という親の字の意味が、この時始めてわかった気がしたそれで、儀式が終わり、赤ン坊が引込むと、普通の酒宴になった。お銚子がフンダンに運ばれて、どうやら、規定の一升だけではないらしく、町の有力者には、特別の自由がきくらしかった。私は存分に頂戴して、いい気持で家へ帰った。(「飲み・食い・書く」 獅子文六)

ベスト十その一

酔っぱらって醜態痴態を演じたことは、数限りなくある。吾が生涯における、そのベストテンを次に並べてみよう。と、ここまで書いて念のため、別の紙に思い出すまま大モノを記してみたら、とてもベスト十では追いつかない、ベスト二十ぐらいにしないと間に合わないことが分って、六十五歳の今日、改めて呆れる次第だ。が、まあこれも乗りかかった船だ、ベストテンを大体年代順に並べてみよう。 一、大正十二年の初夏、神田東洋キネマで「ドクトル・マゼブ」というドイツ映画の怪奇物が上映された。私は酔っぱらって楽屋で寝ているところを、急に起こされて後半を説明することになった。頭脳がハッキリしないので酒を二合とりよせ、一気にこれを飲んで舞台に出た。喋っているうちにその二合が作用して、私はタランクランで余計なお喋りをした。客が野次った。私は野次り返した。さあ大変なことになった。満場騒然たりドクトル・マゼブそっちのけで、客とやり合っている私を、警官が来て引っこめた。支配人は揚がりを金庫に入れて逃げ出すという騒ぎ。(「あなたも酒がやめられる」 徳川夢声)

西の大関

が、たしかそこのろ講談社の雑誌に、酒豪番付というのが載っていて、東の大関が中村福助、西の大関が私となっていた。(横綱は若槻礼次郎氏に西久保弘道氏だった)から、名声は既に轟いていたらしい。この番付、あるいは後の今春時代か東洋キネマ時代であったかもしれない。(「あなたも酒がやめられる」 徳川夢声)

酒肴を携へ来り、御園に遊び申者

武州小石川の御屋形の後楽園と号し給ふは、御父頼房公の御代に、大樹公、度度(たびたび)此亭へ、御駕をよせられ候に付、御饗しの為に作らせ給ふ御園也、其地広うして、さま/\の御物すきあり、年をふるにしたがつて、木立繁り、いはほ苔むし、誠に深山幽谷のことくに見え、御池には、水鳥ども自然と住なり、巣をむすび子を生し、花を見すつるならひも忘れて、四時ともにすむ鳥多し、かゝる絶勝なるうへに、西山公古きをすて給はず、すべて唐めきたる事ともなり、園の入口には、から様に門を立、後楽園の三字を明(ミン)の(朱)舜水にかゝしめて額にかけさせ給ふ、西山公もとより寛仁の御度量ゆゑ衆人と楽を同うし給ふべきこゝろにや、賤しき者にても、御園一見を望み候へば、誰となく御見せ候故酒肴を携へ来り、御園に遊び申者、年々春夏秋冬にわたりてたえず、誠に此御園を始て見申候者どもは、別世界の思ひをなさずといふ事なし、されば御園を後楽園と号し給ふゆえんは、楽は天下におくれてたのしむの御心なり、(「桃源遺事」)

酒はおやめ下さるか或は節酒下さい

或るとき、というのは昭和五年ごろ新宿のバーで私はしたたかのんでいた。二階からどやどやと人がおりて来たなかに土屋文明教授がみえる。あわてて私は顔をかくした。土屋教授は知らずに私の前をすぎたが、そのあとから来た人はのぞきこみ、なまりのある大きな声で「ああ、いたいた、こんなところにいた。」といった。斎藤茂吉で或る。茂吉は上機嫌でアララギの主な人たち数人と一緒であった。「みんなここへ坐れ」と号令をかけ、私と友人の卓についた。たちまちまた酒が運ばれた。翌々日茂吉から葉書が来た。それには「酒はおやめ下さるか或は節酒下さい」とあった。(「遠いあし音」 小林勇)

◆非の打ちどころがありません。見事にして豪華。生き生きとした多彩なビロードのような味です。イギリス人だってテムズ河のほとりでこれよりすごいものは作れませんよ。(コニャックの産地でヴィオー親方は試飲する。ユベール・モンテイエ『死にいたる芳香』榊原晃三訳)(「ほめことばの事典」 榛谷泰明)

第五 酒

陣中に酒を用ゆる事は或る場合に必要もありますが、しかし酒を飲み過ぎると必ず身体(からだ)を害します。殊(こと)に冬の寒い時に酒を飲むのは非常の害があるので一時は寒気を凌(しの)ぐようでもその跡(あと)が一層寒気を感じて凍(こご)えたり病気を起したりします。食道楽の本文にもある通り酒でも食物でも程(ほど)と加減(かげん)を忘れてはなりません。(「食道楽」付録(戦地の食物衛生) 村井弦斎)

立原家の料理

油揚げを短ざくに切る。油揚げは油でもういちど揚げる。菜種油のつよさを消すためである。短ざくに切ってあるから、揚げすぎると使いものにならない。油を熱して火をとめ、そこに油揚げを入れる。一度にいれると油揚げがついてかたまってしまうから、一本一本箸でいれる。葱は水にさらしてざるにあげておく。この葱と揚げた油揚げを小鉢に盛り、ほんのわずかの米酢と醤油をかけ、柑橘類(かんきつるい)の皮をうすくそぎ、それを刻んでのせる。これで出来あがりである。食べる人はこれをかきまぜて食べる。これは豆腐と葱と油がうまいぐあいに合った味である。来客は、こんな料理は食べたことがないがどこの料理かときく。これは家人がこしらえたのであり、強いていえば立原家の料理だろう。(「鰺のたたき」 立原正秋 「日本の名随筆26 肴」 池波正太郎編)

バングラー、チューライ、ハリアー、ターリー

インドは酒飲みには少し辛いとこでである。酒はあるが、禁酒法が残っている州もあり、やや日陰者のような扱いを受けている。古くは、二〇〇〇年前につくられたマヌ法典以来、飲酒ということがあまり好ましいことではないとされてきた。それから一二~一三世紀にイスラームが来て、やはり飲酒はあまり好ましいことではないと説いた。ヒンドゥー教徒自身も、酒を飲むことにあまりいい評価はしない。しかし、一六世紀以来、ヨーロッパ人が入ってきて酒を飲むことがだんだん増えてきた。一九世紀にはすでにビールがインドで醸造されている。現在国産のウィスキー、ラム、ジン、ワインがある。値段は非常に高い。だから普通の人はこのような洋酒を飲めない。けれども安い酒はある。西ベンガル州政府公認の「バングラー」という銘柄で、日本でいう焼酎の甲類という感じの、醸造したアルコールを水増ししたものである。無色透明で、なかにはビンの洗浄が不十分でカビが生えているものもある。もっと安い酒、焼酎の乙類という感じの「チューライ」には、たいへん香りのいいものもある。「ハリアー」という濁酒もある。自家製つまり密造酒もある。また、ベンガルの農村を歩いていると、バルメラヤシが群生しているところがあり、そういう村では、ヤシの樹液を発酵させた酒「ターリー」を飲ませる店がある。アルコール度はそれほど高くないがたいへんおいしい。四~六月の暑い季節が旬で、素焼きのかめに入っていて、沁みだした水分が気化するときに熱を奪うので冷たくおいしいのである。これは酒という意識をあまりもたれない。(「インド・ベンガルの嗜好品-酒に厳しく、大麻に寛容な社会」 村瀬智 「嗜好品の文化人類学」 高田公理・栗田靖之・CDI)

酒かす

酒かすを食て酔ぱらつた与太郎、もしも人に聞かれたら、酒ん飲んだと云えと教えられたが、○「与太、どうした大層赤い顔をしているな」与「ウン、酒を飲んだ」○「そうか、朝ッぱらから、景気が宜いな、ひやか、燗をしてか」与「ナーニ焼てだ」(「落語選集 爆笑与太郎篇」 今村信雄編著)

飲んではいけねえってんなら

「何の足しにもなるめぇが、道中(どうちゆう)の路用(ろよう)としてここに三十両有る、これを持っていってくれろ、あしたは万吉(よろずきち)という結構な日だから」「そうでございますか、じゃァあした出立をいたしましょう」「そこで石松」「へェ」「お前てェ人は、お酒をいただかねぇというと大変にいいんだ、一人前に使える男だ」「へェ」「それが酒をのむというと、虎(とら)か狼(おおかみ)のような気性に変わってしまって始末がつかねぇ」「へェ…」「いって帰ってくるまでの間、笹の露ほども酒を飲んでもらいたくねぇが、どんなものだ。おめぇは酒を飲むてぇと、親分子分の見境(みさかい)もつかねぇ人だ。それでただお前ぇが困(こま)るんだ、いいか、帰ってくるまで酒をのんじゃァいけねェ」「ヘィ、ヘィ。親分」「何だ」「親のゆずりの五字忠告、百五十両の奉納金、べつに道中路用の三十両、これをみんなお返し申します。私にはこの役は勤まりませんでございます。おことわりをいたします」-

「早い話が、長ぇ物を短(みじか)く着(き)て、手爪(てつま)さきをきれいにして、酒の一杯も飲んで見てぇからこんなばくち打ちになったんだ。ベラボーめぇ、讃岐(さぬき)の金刀比羅(こんぴら)までいって帰って三百何十里、阿部川(あべかわ)を食って汁粉(しるこ)を食って、長い道中ができるものか。酒てぇ楽しみがあればこそお引き受けもしたんだが、飲んではいけねえってんならまァおことわり致しましょう。どうしたって、私は酒をのまずにゃァいられねぇんで、酒をのむと虎か狼のようになる、そんな厄介(やつかい)な者を使いにやらねえで、汁粉を食って蜜豆(みつまめ)を食って、ジュースでものんで還ってくる人がいくらもあるでしょう。誰か泰平無事(たいへいぶじ)の人をえらんでやったらようがしょう。何も私のような厄介な者をえらぶにゃァ及ばねぇでしょう」(「講談名作全集 清水次郎長」)

この旅で「寿司食いねえ」の話になります。

川上機関大尉の酒壜

わが練習艦隊須磨、明石の二艦は、欧州訪問の旅をおえて、いまやその帰航の途にあった。印度を出て、馬来(マレー)半島とスマトラ島の間のマラッカ海峡を東へ出ると、そこは馬来半島の南端シンガポールである。大英帝国が東洋方面を睨みつけるために築いた、最大の軍港と要塞とがあるところだ。そのシンガポールの港を出ると、それまでは東へ進むとはいえ、ひどく南下航路をとっていたのが、ここで一転して、ぐーっと北に向く。そこから、次の寄港地の香港まで、ざっと三千キロメートルの遠方である。その間の南北にわだかまる大海洋こそ、南シナ海である。練習艦隊はシンガポールを出てからすでに三昼夜、いま丁度北緯十度の線を横ぎろうとしているところだから、これで南シナ海のほぼ中央あたりに達したわけである。カレンダーは四月六日で、赤紙の日曜日となっている。夜に入っても気温はそれほど下らず、艦内は蒸風呂のような暑さだ。この物語は、二番艦明石の艦内において始る。―天井の低い通路を、頭をぶっつけそうにして背の高い逞しい士官が、日本酒の壜詰を下げてとことこ歩いてゆく。汐焼した顔は、赤銅色(しゃくどういろ)だ。彼は歩きながら、エヘンと咳払(せきばらい)をした。士官は、ある一つの私室の前で足をとめた。そして大きな拳固をふりあげて、こつこつと案外やさしく扉(ドア)を叩く。「おう、誰か」と内側から大きな声がする。訪問の士官は、ちょっと緊張したが、やがて硬ばった顔をほぐして、「俺だ。川上機関大尉だ。ちょっと邪魔をするがいいかい」するといきなり扉(ドア)が内側にぽかりと開いて、「なんだ、貴様か。いつもに似ず、いやに他人行儀の挨拶をやったりするもんだから、どうしたのかと思った。おう、早く入れ」「はっはっはっはっ」のっぽの川上機関大尉は笑いながら、ぬっと室内に入る。「おい長谷部。これを持ってきた」と、酒壜を眼の前へさし出せば、長谷部大尉は眼をみはり、「やあ、百キロ焼夷弾か。そいつは強勢だ。まあ、それへ掛けろ」長谷部大尉は、上はシャツ一枚で、狭いベッドの上にあぐらをかく。川上機関大尉は椅子にどっかと腰を下した。二人は同期の候補生だった。そして今も同じ練習艦明石乗組だ。もっとも兵科は違っていて、背高のっぽの川上大尉は機関科に属しており、長谷部大尉は第三分隊長で、砲を預かっていた。「これでやるか、―」と長谷部大尉は、バスケットから九谷焼の小さい湯呑と、オランダで土産に買った硝子(ガラス)のコップとをとりだす。「ええ肴(さかな)は―と」といえば、川上機関大尉は、「肴は持ってきた」といいながら、ポケットから乾燥豚の缶詰をひっぱり出した。「いよう、何から何まで整っているな。おい川上、今日は貴様の誕生日―じゃないが、何か、ああ―つまり貴様の祝日なんだろう」「うん、まあその祝日ということにして、さあ一杯ゆこう」「やあ、いよいよ焼夷弾を腹へおとすか。わっはっはっはっ」二人は汗をふきながら、生温かい故国の酒をくみかわすのであった。(「浮かぶ飛行島」 海野十三)

自分の寝ている地面がふはふはと動く

しかし私は酒の力を決して一般的に嫌つてゐるわけではない。酔ふことは本質的には楽しいことだ、と私は思つてゐる。私は数へ年十八歳で初めて酒に酔つた時の喜びを忘れることができない。それは日本酒であつたが、私はまだ日本酒の飲みかた、従つてそのイタダキカタといふ妥協の形式を知らなかつた。田舎の村はづれの大きな葡萄園の真ん中に、見張り用に作つた低い二階作りの小屋があつた。その小屋に四五人私と同じ年ぐらゐの少年が集つて酒を飲んだのである。四月の初めで、私たちはそれぞれ、旧制の中等学校を卒業した仲間であつた。一人ぐらゐが先輩であつた。鶏をつぶすか何かして、全然親や教師の目の届かない所で、酒といふものを飲んでみたのである。二三時間後に、私は用を足しに梯子で下へおりた。そして地面に立つた時、私は身体がふはりと浮いてゐるやうに感じた。立木が左右にゆらゆらと揺れ、まだ葉を出してゐない葡萄の棚が上下に浮いたり沈んだりした。そして私はゆつくりと地べたに倒れた。地べたの冷たい感じが、この上なく快く思はれた。この世でない新しい現実がそこにあつた。私は、目に写るものが浮動し、自分の寝ている地面がふはふはと動くのに驚き、こんな楽しいことは、生まれてから今までに無かつた、と思つた。私は笑ひ出し、立つてよろめいて歩いた。(「我が文学生活Ⅲ」 伊藤整)

雀の酒盛り

雀が 米倉 建てたとサ

なーんのこッた なーんのこッた

みそさざい

畑さ 干物 干したとサ

見たのか 見たのか

みそさざい

雀が酒盛りしてたとサ

なーんのこッた なーんのこッた

みそさざい

酒樽 叩いて飲んだとサ

見たのか 見たのか

みそさざい(「雀の酒盛り」 野口雨情)

乱酔

遊蕩児のやうに

卑しい情歌を歌ふ

スリ、悪漢のやうに

指を動かしてものを握る

握ればすぐ放し

捕らへれば砕いてしまふ

あゝ、大馬鹿者の乱酔は

さびしさ限りなし、

怒つて電信柱に突貫すれば

電信柱は少しも妥協しない

押しあひ、へしあひ、引き分けとなる

しばし街燈の

仄かな光のもとに睨み合うふ

やがて呵々大笑して

大馬鹿者、電信柱に

頬づりをして決別する

夜更の街をうろつく

羞恥をいれた袋を忘れた男が

それを探しまわるやうに

街から街、路地から路地の暗がりを

恥外聞もわすれて

着物の胸をはだけてさまよひあるく

光を求めて

光そこになし、

まもなく『おでん』屋の時計

短針、十二時を指し

長針、ゴトリと音して

一気に三十分まはる

あゝ、時は

青春の羞恥を

彼方の空にはこび去つたか-、

大馬鹿者、悲しんで泣けども

涙一滴もでず

怒つてみても腹立たず

笑へども、おかしくない

闇には蜘蛛の巣の

階段がつくられてある

酔ひ心地ふらふらと

天にむかつてそれをのぼる(「愚鈍詩集」 小熊秀雄)

年月の経過

『磐渓抄』では、 抄に云。北条家も、最明寺後は過差なりしかども、初めはかゝることとのこゝろを、ついの言葉に、其世にはかくこそ侍しかとあるにて、しるべし。天下をも治る人は、最明寺どのゝやうなるがよきと云心なり。北条家も、後に悪くなりて、世をほろぼしぬるこゝろにて、終りの詞なけきてかくとみえたり。前代の政道褒美するは、当代をそしるになりぬといふこゝろなるべし。 と述べているのは、この段を書いたのを北条高時滅亡後のこととしている点をさしひいても、兼好が宣時の語を筆録した立場をかなり深く考えているといえよう。ただ、わたくしは、この結びの言葉は添加的位置にあるのであって、宣時の昔語りの中心は、あくまで、倹約と人情味を兼ね備えた、一代の政治家の面目を、自己の若い時の経験に即して描き出すことにあったと考えている。時頼と宣時の年齢差は、「注釈」に記したように、十七歳なのであるから、時頼の晩年(その卒去は三十七歳)のここととすると、宣時の年齢も、二十歳までのこととなる。そして、かく語ったのも、兼好が鎌倉に下った時(それは何年のことか確定し難いが)に聞いたものとすると、少なくとも、五十年以上は経過していることとなる。話しぶりが生き生きしているのも、そういう年月の経過を超越して、宣時の中に反復・保持されたがためと考えられる。(「徒然草全評釈」 安良岡康作) 第二百十五段

酒を吟味

中国人の酒に乱れないことは定評があるが、も一つ感心したいのは、北京の文人達が一寸人を料理屋に誘つても実によく酒を吟味したことである。料理を注文してから酒の見本を二三猪口に持つて来させ、トックリ味はつてその一つを選ぶ。気に入らねば、酒だけ専門店に命じる。そのやり口だけで、客の気持ちを豊にするものである。我々にはやらうにもさいうふ制度がないし、又友人の誰彼がそれをやつてゐる所を想像しても、誰一人キザで見てゐられない気持がする。さういふものが「文化」といふものであらう。(「文学手帖 冬の酒の味」 河上徹太郎) 今はどうなのでしょう。昭和27年の出版です。

くちびる居士

Kは煙草も吸わず酒も嫌いだつた。たまには私たち家族の夕食にビールなど出ると、彼はコップ半杯も飲まないうちから、もう真つ赤になつてフウフウいつた。それを都会の子供らしく口の悪い次男が「Kさんは顔中くちびるの色とおなじになつちやつた」と冷やかしたりして一座が笑い出しても、彼は超然とその唇色の顔をほころばせるだけだつた。Kは大学を出てからあるビール会社へはいつた。彼の実力が見事に狭き門を突破したのである。そしてしばらくすると大阪詰めになつて、販売の第一線に立たされた。彼はビール会社の大事な顧客である酒屋の親爺さんや、お茶屋の仲居さんの御機嫌を取り結ぶべき義務を負わされたのである。しかも年に数回、会社は彼等を温泉場などに招待して取引上の誠意をヒレキする。そんな場合Kも他の社員といつしよに、酒の強い相手と宴席で盃のやりとりをしなければならない。これはコップに半杯のビールで顔中をくちびる色にする彼にとつては苦しい試練だつた。わずか一年ほど前までは頭に法律ばかり詰め込んでいたKが、今度は嫌いな酒やビールを胃の腑に詰めこまされるのである。しかもその相手はおよそ大学などと縁遠い人たちばかりだ。第一、自分の大学出ということさえ、マイナスになりそうな一座の雰囲気である。Kは学生つぽい言動と反アルコール的体質を、ともにコクフクしなければならなかつた。あるとき私は久しぶりに上京したKと銀座のビヤホールで会つた平然とジョッキーを傾ける彼は、もう昔日の「くちびる居士」でななかつた。そして余り赤くもならずに、大阪式能弁で会社の宣伝をまくし立てた。ビールは何といつてもエビスに限ります。キリンはあきまへん。七福神を捨てて四つ足を吞む法がありますかいな。罰が当たりまつせ」「職業は生理と知性を支配す。」私はこう言つて彼と二人で笑つた。そういえば「時代」ほど人間を支配するものもないだろう。(六・一)(「あまから人生」 渋沢秀雄)

三月二十九日 月 十九夜

晴、無風、九時半起床十六土也、但し小屋の中には火鉢の外に焜炉あり、、今度の棟上げのおこはの小豆を煮てゐる也。午後白雲浮かび時時風わたる。二十一度。午(ひる)まへ安藤組小池の使来りて手配せしトラツクはストライキの為間に合はずなりたれば棟上げは明日にのばすとの事也。午青木を運輸相へやりて棟上げに来てくれる筈の中村にその旨通じたり。夕お酒三合麦酒一本也。昨日の日曜日にはお米が無かつたので青木の晩飯をのばし配給ありたる今晩とせり。夜無風、寒さうで寒からず、已に春宵也、新聞の記事から次の文章を案じたり、文中の某先生は土屋文明なり。 国恩に報いむ 昭和二十三年度はお酒の醸造高が三割へり麦酒は三割減との事なれば麦酒を十本飲みたい時に八本しか間に合はずお酒一升と云ふ場合は七合で不承すると云ふ事かと思ひしにいやいやそれ丈では相済まぬ様なり、お上の取り立てられる税金がへつてはお国の不都合なれば造石高の少なくなりし分を値上げして売り下げられる事になり今日迄五百幾円であつた清酒は八百円也に相成るとかお金で済む話ならば八百が三千円でも構ふ所ではない、一杯又一盞が御国の立ちなほりに寄するところありと思へば難有し、先年某先生の詠に、タクハヘテ国ノ力ニナルトイフ有り難キ貯金タダ励ムベシと有りたれば之を剽竊して思ひを遣り、サカ盛リガ御国ノ為ニナルトイフ有リ難キ酒タタ酔ツ払フ可シとなむ。(「百鬼園戦後日記」 内田百閒) 昭和23年です。

物心がついた時、私は既に酒が好きだった

物心がついた時、私は既に酒が好きだった。匂は勿論、味も何とも言えなかった。今の青、少年にはぴんとこないと思うが、未成年喫煙禁止法は明治三十三年に出来ていたにも拘わらず、未成年飲酒禁止法は大正十一年四月一日から施行されたのだ。、私が中学に入学した時から、禁止されたことになる。従って、それまでは私は堂々と飲んだものだ。私が小学校へ入る時は、私の父は子供を連れて行けるところへは、何処へでも連れて行ってくれた。芸者がいようが、酒が出ようが、人がどう思おうが構わない。運動会、花見、園遊会、鮎漁等々、何処へでも連れて行った。さすがに子供を連れてくる人は少いから、どんな凸坊でもスターになる。数え年で五つ六つの子供が酒、ビールをがぶがぶ飲むから、芸者がたかってくる。五つ六つの頃は、酒が大好きだったが、ビールの方は少し苦い。やはりサイダーの方が好きだった。ところがサイダーとビールを瓶で区別することが出来ない。さっき飲んだシューッと泡の立つのがほしいと思うのだが、なかなかあたらない。もう結構だとなる。そうすると芸者が納まらない。「ねえ、坊ちゃん、坊ちゃんは、あのお姉ちゃんが差した時には受けて置きながら、私のお酌では受けられないの?」子供心に、このお姉さんの顔も立てなければ、…という難しい言葉では考えなかったが、それに似た意味のことを考えて、また受けとることになる。酔っぱらって騒いだり、吐いたりしたことはないが、眠ってしまったことはよくあった。(「酒と私」 山口晋平)

粟を搗つく音

炉ばたで寝そべっているときなど、ふと地下で盛んに粟なぞ搗いている音が聞えてくることがある。そういう年は豊年だなどという。また、枕に頭をつけていると,戸外の幣場(ぬさば)のかみての方に当つて、粟つきの音が聞えることがある。その音が臼に綿でも入れて掲くように静かに聞えれば、その年は豊年だが、空臼をつくような音だと、その年は冷害などで穀物がとれぬという。また、その音がはるか沖の方に聞えることがある。それを「津浪の魔の物搗き音」と称して、そういう音が聞えればその年は津浪に襲われるといい、その音がはるか山の奥の方に聞えるときは,それを「山津波の魔の物搗き音」と言って、山奥の魔物どもが酒を造って酒盛をして大挙して押寄せて来る準備で、その年はかならず山津浪があるという。(「えぞおばけ列伝」 知里真志保編訳)

ソンデーの折柄

妻君「貴公(あなた)お止し遊ばせよ、相手も無く御酒(おしゆ)を召上がつたッて好味(おいし)くも無いぢやア御座居ませんか、御酒は最(も)うお止し遊ばして何処(どつ)かへ今日はお出掛け遊ばした方が宜()よろしう御座居ます」

○「是(これ)は近頃怪しからん事を被仰(おつしや)る。吾儕<わたし>の妻君の言葉とも心得ん事を被仰る。俺は何もコレ毎日/\酒を飲んで居る訳ではない。ソンデー(日曜)の折柄には俺も身体(からだ)の為に安意(おちつ)いて酒を飲んで居る。偶ゝのソンデーに独酌で二三升飲むとお止し遊ばしたら宜(よろ)しう御座いませう抔とは不都合で御座います怪しからん…不躾(ぶざま)でも吾儕がお酌致しませう、最(も)ふ一盞(いつぱい)召上がれ

、と勧むべきが当たり前、夫(それ)を何ぞや今日はお止し遊ばして何処(どこ)かへお出なさいとは言語道断、怪しからん事で…(「口演速記明治大正落語集成 酒の癖(小さん)」 暉峻・興津・榎本編)

相手も美味く飲む

各々の風格があってこそ、酒もいいのであるから、おせっかいな他人事は云えないが、僕だけの酒心は如何にといえば、兼好法師の云った辺りに共鳴を持つ。-下戸ならぬ程こそよけれ、と云う言葉である。又、自分が美味く飲まんためには、相手が美味く飲んでくれなければ、酒間の滋味というものは醸されて来ないと思う。そこで僕の酒の極意は、「相手も美味く飲む」ように飲むことである。(「酒つれづれ草」 吉川英治)

蓄音機の様な工合

新「ナニ外の事ぢやアないんですが、お前(まい)さんも御存じの通り家内(うち)がいそがしくて、ほんとに夜になると落胆()がつかり して寄席へも…松の内は行くこともなりませんから百花園を見て落語(はなし)や講釈(こうしやく)よんで居る位です…今日も宝木(たからぎ)の奥さんが芝居へ入(いら)つしやつて、是非入らつしやいと誘はれたんですけれども旦那様も御留守ぢやア行く訳には参りません…内(うち)に電話はあつても電話で芝居を聞くことも出来ず…其処(そこ)で妾(わたし)がフット気がついたのは、家内(うち)に昔から有る鸚鵡(あうむ)の徳利(とくり)、これは御隠居様が長崎から取つてお帰りになつたのださうです。丁度(ちやうど)当今(いま)の蓄音機の様(やう)な工合(ぐあひ)だと仰(おつ)しやつたので…併(しか)し蓄音機と違ふ処(ところ)は、この徳利(とくり)は栓(くち)をぬいて口を向ふへ向け、人の云ふ声(こと)をこの中へつめ来むのださうです…まだ一度もとらせた事はないのですが、今日これを持つてツて序幕から結局(おしまひ)になるまで舞台の方ヘ口を向けてすつかり取つて、斯(こ)うして栓をチヤンとして何(ど)うか持つて来て下さい…今晩栓をぬいて家内(うち)中(ぢう)で聞かうと思ふのですよ」(「口演速記明治大正落語集成 鸚鵡の徳利(文楽)」 暉峻・興津・榎本編) 栓を取ると順序が逆に出てきてしまうというオチです。

酒の溢れている革袋

曽(かつ)て、哲人アビュレの故郷なるマドーラの町に、一人の魔法をよく使う女が住んでいた。彼女は自分が男に想いを懸けた時には、その男の髪の毛を或る草と一緒に、何か呪文を唱えながら、三脚台の上で焼くことに依って、どんな男をでも、自分の寝床に誘い込むことが出来た。ところが、或る日のこと、彼女は一人の若者を見初めたので、その魔法を用いたのだが、下婢(かひ)に欺かれて、若者の髪の毛のつもりで、実は居酒屋の店先にあった羊皮の革袋から毟(むし)り取った毛を燃してしまった。すると、夜半に及んで、酒の溢れている革袋が街を横切って、魔女の家の扉口迄飛んで来たと云うことである。頃日読みさしのアナトール・フランスの小説の中にこんな話が出ていた。(「アンドロギュノスの裔」 渡辺温)

生酔

三人連れで吉原の帰り、一人が酔って歩かれず、「舟にのろう舟にのろう」二人で欺してやっと駕籠にのせ、「それ舟だ、舟だ」かごかきも調子をあわせて、「ぎっちゃこ、ぎっちゃこ、取りかじ、おもかじ-」三丁ほど行くと、駕籠の底がどしんとぬけた。生酔、ぬからぬ顔で、「ずぶずぶずぶ」(「こ話百選おわらい帖」 宇野信夫)

貧乏徳利

八太郎の大隈重信が、後に総理大臣になり、その内閣の海軍大臣が、西郷従道(さいごうつぐみち)であつた。ある人が、大隈首相に訊(き)いた。「西郷さんは、どんな人物ですか。いろ/\の評判を聞きますが。」「さうじやナ。一口にいふと貧乏徳利(びんぼうとくり)のやうな人物ぢやらう。」「ハア、分りかねますが。」「大名(だいみやう)の家にも、裏長屋(うらながや)の家にも、無くてはならぬ人物ぢやよ。」公使になり、文部卿(もんぶきやう)になり、参謀総長もやれば、農商務大臣にもなり、内務大臣にもなり、海軍大臣と陸軍大臣を兼ね、元帥になつた西郷従道侯、到る処に漠然(ばくぜん)として功を奏(そう)した。無くてはならぬ「貧乏徳利(びんぼうとくり)」をもつて全生涯を一貫したからであらう。(「肚で行く」 山中峰太郎)

選挙と酒

一八四九年カリフォルニア、否、かのとある鉱山町で、合衆国に加入する州制度を批准するかを評決するために住民が集まった。投票所は町中で一番大きなテント-すなわちサルーンである。「選挙管理人は」とある目撃者が書いている、「カウンターの背後の、グラスとボトルの一番手近に立っており、選挙人は投票と同じくらい熱心にそっちの方へも手を出した」。一八七〇年代には、カンザス州の知事は中折れのシルクハットをかぶり、泥のこびりついたブーツの上にすり切れたズボンをはき、一方のポケットにはジム・ビームのボトル、もう一方のポケットにはネイヴィー・コルトをのぞかせてサルーンに入っていき、客達にむかってまず景気よく「さあみんなバーに来て私のおごりで一杯流し込んでくれ!」と呼びかけた。これが、当時の政治家が選挙キャンペーンで即席演説する時のふつうの切り出し方であった。ただ酒を振舞うのはいつでも票を集める割のいい投資であり、第一、西部で選挙に打って出ようというものが演説を聞かせる群集をみつけられる場所は、手近の酒場をおいてほかにありはしなかったろう。(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳)

川島流-飲んで壊れた脳を元気にするには料理がいい!

脳にいい食事は、バランスよく食べることです。バランスを考えて料理を作ることはさらに脳にいいのです。バランスのいいつまみとはなにか、考えて作ってみてください。そして、壊れた神経細胞のネットワークを張り直すのです。バランスを考える時、品目数を増やすのは一つのやり方です。ダイエットしてわかりましたが、食事を極端に減らすと、やはりエネルギーが切れて頭もあまり働かなくなります。バランスのいい食事は大切ですね。例えば、冷や奴(やつこ)でも、料亭の冷や奴を目指す。ただ切って、醤油(しようゆ)をかけただけではいけません。ミョウガを切る。生姜(しようが)をする。ネギを切る。出汁(だし)にもこだわる。そうした手間を惜しまないことで、脳も活性化するのです。イカの塩辛なども自家製だと楽しいですよ。イカが無駄なくおいしくいただけます。卵焼きでも、出汁を使い、大根おろしも添えましょう。鍋(なべ)も下ごしらえからやる。ただし鍋は案外、品目数が少ないので要注意。品目数を増やすなら、料亭風・懐石風の料理のほうがいいでしょう。(「記憶がなくなるまで飲んでも、なぜ家にたどり着けるのか?」 川島隆太・泰羅雅登)

オシンさん

最近、私は郷里に帰ったとき同級であったクニコさんから、オシンさんの消息をきかされた。オシンさんは小学校時代の先生から懇望されて結婚したが、十数年前にその連れ合ひに死なれ、××町の人のところへ縁づいた。しかしオシンさんは間もなく亡くなったさうである。××町といふのは、壺を売りに来た学生の郷里だが、その学生がオシンさんの再婚後の子どもとしては年があはないやうである。先妻の子だとすれば不自然でないにしても、さうまでしてオシンさんと結びつけてみる必要もない。備前の燗徳利は、その学生が私の留守に来て置いて行つたさうである。先日、はじめてその徳利で酒をついでみた。片手で持つにはちよつと太すぎる。両手で持つと、徳利に対して恰好が大げさにすぎるやうである。ところがその徳利で盃を重ねて行くにつれ、私はこの徳利で再婚後のオシンさんが御主人に酌をしてゐいたものと独りぎめにするやうになつた。(「点滴」 井伏鱒二) 同級生だったオシンさんの息子と名乗る学生が徳利を売りに来て、結局、それを置いていったという話です。

石灯籠を蹴倒してあるいた

(頼)山陽の子の頼三樹三郎も父に似て豪酒家だった。後に安政の大獄に連座し、斬に処せられたが、大酔のあまり上野寛永寺の東照廟の石灯籠を蹴倒してあるいたという逸話がある。(「日本の酒」 住江金之)

昨夜(さくや)気分(きぶん)進まず飲み残した一合の酒を一升罎(いつしようびん)の儘(まま)持ち廻つた。これだけはいくら手がふさがつてゐても捨てて行くわけには行かない。

*内田百閒『新方丈記』(昭和二十二年) 空襲で焼け出された折のことで、酒好きを表白している。

楽しみに、又(また)は道楽にお酒を飲むなど、飛(と)んでもない不心得(ふこころえ)である。

*内田百閒『青葉しげれる』(昭和三十九年) 「お酒と云う物は、或はお酒を飲むと云う事は、そんなどうでもいい話ではない」と続く。(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)

紀伊国屋と八幡屋

「いえ、けっこうでござります。ごく上等でござります…どうもなんですナ、われわれが端金(はしたがね)を持ってちっとずつ買いに参じまするのは、時とすると悪い中にもう一つ支那が変わったりします。ご当家さまあたりは、ちゃんと灘の銘酒を菰樽でお取り寄せになっていますよって、どうもけっこうでござります…酒というものはさア、見かけによらぬものでござります。紀伊国屋の旦那さまはよう肥えてござって、肉色で、酒の一升もやりそうな見掛けに見えてござりますが、それにあのお仁(ひと)は滴(しずく)もあがりません。八幡屋の旦那さまは痩形で、お酒はお嫌いそうに見えてござりまして、なかなかあがります。どうも見かけによらぬものでござりますなア…あアどうも万菜とはいいながら、このウ菜の煮たのでも、ご当家あたりは醤油がだいにちがいます。ところへ油揚が大きく切っておますこと、味がちがいますあアけっこうでござります、始終お町内で油揚を万菜にお使いなさるのでも、こう大きく切っておいでなさるお家は余りござりませんぜ」(「古典上方落語 市助酒」 笑福亭松鶴編) 火の用心で町内を巡回していた市助が、商家の番頭に声を掛けられて飲みすぎて、といった感じのストーリーの中で、酔って饒舌になった市助の話の部分です。

上戸

上戸と下戸、久しぶりで出合 上戸 どふだ。下戸のたてた蔵もないといふが、定めて餅ばかりくつて、人にいやがられるだらう。 下戸 そして、おのしはどふだ。 上戸 おれは見せを所々へ出した。 何見せを 上戸 しれた事。小間物見さ。(「うぐいす笛」 太田蜀山人) 店を出す

人でない酒呑み

ある殿様が自分の使っている馬子が何時も酒をのむのでこれをとめようとして、馬子にいった。「あまり酒を呑むなよ。けんかや口論のもとにもなるし、第一酒呑みは人でない」とさとした。それから幾日かして久慈街道を通る時、眼下に見える鳥守村を見て殿様は、「おお、沢山の家があるわい。さぞかし多くの人が住んでいるだろうな」と馬子にいった。馬子は「いや三人しかおりません。あとはみな酒呑みですでァ」といった。(三戸郡階上村の話 採話・根岸有蔵)(「青森県の昔話」 川合勇太郎)

一滴の酒も飲めない

友人はビールをうまさうに飲みはじめた。私は実は一滴の酒も飲めないのだ。アルコールは、私の心臓にとつては猫いらずであつた。でも私はあらゆる酒の味を他の何物よりも好むのだから全く私は難儀な境遇にあると云つていゝ。私はのどを渇かしつゝ羨やましくそれ等を眺めてゐたものだから友人は、まあビールの事だ、一杯位はいゝだらうと云つて私の為にコツプを捧げてくれたので、あまりの羨やましさについがぶ/\と飲んで了つたものだ。全くそんな事は、かつてした事はなかつたが、するとやがて猫いらずは私の頭と顔と血脈とを真つ赤に染め出し、私の心臓を急行列車のピストンの如く急がせて了つたのであるが、僅か一杯のビールで苦しむのはさも男らしく無いやうだから、つとめて平静な顔をして眺めてゐた処、その急速なピストンが、逆に頗る緩慢になつたと思ふと、急に五月の天地が地獄の暗黒と変じて来た。私はこれがわがなつかしき地球の見をさめかと感じた。友人は私の足を持つて私を倒さにぶら下げたり、仁丹を口へ押込んだりした。二三分の間私は草葉のかげへ横はつてから目が醒めた。まさかビールがこんな事になるとは友人も私も思ひがけなかつた事だつた。(「めでたき風景」 小出楢重)

方言の酒色々(38)

酒の醸造の時、おけ一本ずつ毎日造り終えること ひじまい

酒もタバコも飲まない人 あまくち

酒も飲み、餅も食べる人 たいじきじょーご

酒やしょうゆの一樽 いっちょ(日本方言大辞典 小学館)

○高尾の大杯

万治の昔、揚屋町尾張屋にて三浦屋太夫高尾、左の杯にて、大概半分程引受、何某に助を乞ひける、其人それを飲て、又一杯を重ねて見事に飲みたりし由、箱の裏に記す。此杯円径八寸四分、深一寸五分、裏木地、挽目、杢目見る、金粉にて九曜の紋なり。是は朱揚成が作なりといふ、今近半が家宝となれりとぞ。(「道聴塗説」 大郷良則)

雀の酒盛り

まるで雀が酒盛りをしているようの意。小さな酒盛りの、にぎやかでやかましいことのたとえ。

大食上戸(たいじきじょうご)の餅食らい

「上戸」は酒飲みのこと。酒飲みはふつう餅や甘い物は食べないものであるが、大食漢で酒飲みの人は、平気でそういうものも食べるということ。(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

名酒の印

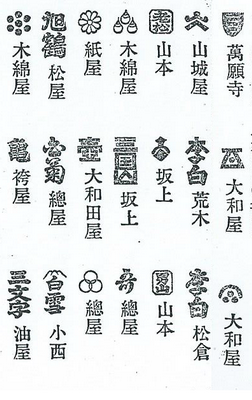

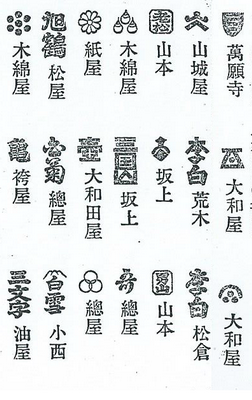

扨(さて)東武将軍家の御前酒は、満願寺屋九郎右衛門より造り出せり、熊野田村の米をもつて元米として、水を清め、道具を改めて造り出せるなり、江戸表にては満願寺とよぶ酒是なり、池田伊丹に最上とする名酒の印を、あらまし爰(ここ)に出す、先池田の部は、(上の写真 酒印) 此外名酒多しといへども、こと繁ければ爰にもらす、(「摂陽落穂集」 浜松謌国)

冬の酒の味

題して「冬の酒の味」といふ。私はこの課題に対して酒の質と季節の関係を論じる程通人ではないから何ともいへないが、然しこの題にはつい相槌の打てるものがある。私のやうに狭い小料理屋で飲みつけてゐる者は、秋も更けて来ると便所へでも立つた拍子に、人いきれを脱けて外へ出ると、余程汚い路次の小窓からでも何ともいへぬいゝ匂ひの冷たい空気が通ひ、あゝ、いいな、と思ふことがある。頭には議論の続きが、腹には小便がたまつてゐて、どちらも早く吐き出したくてイソイソと便所へ通ふ瞬間、この時ほど酒のうまさを感じることはない。頃はやはりまだ冬には早い、お会式の太鼓が街中に流れ初める秋口であらうか。私は金魚のやうに窓の外の清浄な空気を吸ふ。そしてキリつと立て直して席へ戻る。それが私の一番好きな肴であり、夏中にはなかつたものである。(「文学手帳」 河上徹太郎)

新酒五勺でも今がよい

「五勺」は一合の半分。新酒はほんの少しでもいいから、今すぐに飲みたいものである。あとになってたくさんもらうより、少しでもいいから今手に入れるほうがよいというたとえにもいう。(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

○高尾所持之杯、 差渡し八寸四分五厘、深壱寸高さ二寸、 杯の内は朱ぬりに、もみぢ葉を三つ迄堆彫にしたり、松葉は青漆塗におき上なり、又生のみとりをソノマゝぬりこめたれば、少しはぜたる所有、外は糸目の生地にして、金粉もて九曜の紋をまきたり、この盃も同じ遊女高尾方へ馴染み給ひし何某の国の主、御物好にして堆朱楊成 其頃名の聞え、ある堆彫師也 に仰せ作らせ給ひしにて、或時尾張屋清十郎が揚屋にて、此杯を高尾に給はりければ、いかゞ思ひけむ、一つうけて半ば呑残りたるを、大森はざま 太守の御近衆なるべし。 [正誤]徒流が記、井上間とあり、 といへる者にさしければ、はざまのみて後、また一杯と八分めほどにみけるは、いと見事なる事ども也、年頃高尾所持しけるに、其後いつの頃にか、半四郎望にまかせとらせると云云、 [正誤]此杯吹よせのもやう又もみぢあり、それに付て出来たる縁起なるべし、 徒流が記に、七合入の朱の大杯、三つ楓と九曜の比よく紋を蒔絵にしたり、九曜は北国の君の御替紋なり、其かみ箱に入て有し由云々、後破れたればとて、今は其の文字事の由を、服紗に移し秘置きぬ。(「花街漫録正誤」)

32.最初は水とともに、その後は水なしに、最後は水のよう

ブドウ酒を飲むときのありさまを言う。 メキシコ

33.焼酎で夕食を取った者は水で朝食を取る

(ろくに食べずに)夕食代わりに焼酎を飲みすぎた翌朝の朝食は水だけ。二日酔いで固形物など入らない。相応の報いはくるものという意味。 メキシコ(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

どぶろく【濁醪】

濁酒の滓を漉さぬものゝ称。「きのふはけふの物語」に「酒の名も所によりてかはるなり、伊勢屋の酒はよそのどぶろく」などある。

どぶ六とおでんは夜のとも稼ぎ 共に擬人名語

秦氏一族

宮廷御用の酒は、造酒司(みきのつかさ)において造られていたが、一般貴族、官人たちのあいだに、しばしば飲酒のふうが見られてきただけに、平安京には、早くから酒屋ができていた。京に住む衛士、仕丁らが一般には商売することを禁じられていたけれども、酒食を供する店を設けることは、このかぎりでないと定められていたように、酒屋は利益も多かったこととて、店屋としてまず目立つものになっていた。とくに平安京の都市づくりにスポンサーであったといえるほどの秦(はた)氏の一族には、酒屋業をいとなむものが少なくなかったようである。その一人秦永成(ながなり)なるものが、宅地を他人と交換したさいの文書に、住居の内訳に「酒屋一宇」を書きだしている。醸造のための酒倉が一軒ふくまれていたということである。秦氏の祖である秦忌寸都理(いみきとり)が、大宝元(七〇一)年に勧請したという松尾神社は、平安京時代になって大いにさかえたが、この神社は、今でも全国的に酒造業者の尊信を集めている名社である。松尾神社の神が降臨したのは三月三日だということになっている。三月三日は、古代貴族社会では、曲水(ごくすい)の宴の催される上巳の節供の日ともなっていた。三月上巳が、いつしか三日の日に固定したのである。その節供において、小さな水の流れの上に酒盃を浮かべ流し、ところどころに立つ公卿の前を流れ過ぎないうちに、各自が一詩を詠じて盃を取りあげ飲む、優雅な遊びが行われていた。このような、曲水の宴が催される日に松尾の神が天降ったと伝えているのは、この神が早くから酒に縁のある神だとされたからではあるまいか。とにかく、平安時代にも、民間の酒造りとしては、渡来人系の秦氏が得意としていたのであろう-。そしてひろく貴族官人社会に酒の需要が多かったところから、酒屋は繁昌し、後代にも、金持の代表としては酒屋がまず指折られるほどになるわけである。そしてかれら富豪の酒屋にとって、最高のお得意として、摂関家を中心にした公卿たちがいた。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎) 神格変革

冷やか燗か

ところで、そのころ酒をくみあわすというときの酒は、冷酒だったのか、燗(かん)酒だったのかという問題がある。神事など儀式に伴う酒は、ほとんど冷酒ではなかったかと思うが、いっぽうで、客のもてなしなどに供する酒は、燗をしていたようである。『宇津保物語』の「蔵開」下の巻に、例の仲忠の父、酒好きの兼雅が、以前しげしげと通った女三宮のもとにいる左近という女房に、昔のことを思いだして、湯漬(ゆづけ)くらいサービスしてくれぬかと所望した話がみえる。そこで左近は御飯、おかずの仕度をして酒とともにさしだすのだが、「政所(まんどころ)より炭多く出して所々に火おこさせ」寒い冬の訪問をねぎらう。車に付き添って供してきた人びとにも餅や乾いた食物を出し、「酒樽に入れて据えてまがり(鋺)して沸かしつつ飲ます」とある。お鋺は、貝の器だったらしく、これに酒をいれ、火にかけて燗をしたのである。『宇治拾遺物語』の「大太郎盗人事」のうちにも、大太郎が昔馴染みの家に立ち寄ったとき、歓待し饗応した話として、「土器(かわらけ)参らせん」というわけで、「酒わかして、くろき土器の大なるを盃にして、土器とりて大太郎にさして、家あるじのみにて土器わたしつ」とある。ここでも燗酒を土器にくみいれてもてなしている。儀式ではともかく、普通の客人へのもてなし、とくに寒い冬の晩などには、平安中期以来、もう燗酒を出すことが、一般化していたことと思われる。ということは、酒が神事、行事などのハレの場でのものに限らず、接客のご馳走としてみられるようになりつつあったことを示すのである。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

杜甫の酒

たとへば、杜甫の酒の飲み方について、酒を飲むのは瞬間的な気まぐれのやうに見える。飲む間の楽しみ、飲めば終り、醒めればそれまでの行為、明日を知らぬ空しいひとりよがりと思はれがちである。日本の文人は多くそのやうな飲み方をした。うさを忘れ、前後をおぼえない。エイ糞、綺麗サッパリ。そして自分が自分以外の者になり得た嬉しさのあまり、とめどのない文学論の流れ。耽美の境に突入できる面白さ。現実の壁を一躍して超え得た感覚の不思議さが文人に酒をさそつた。杜甫の詩もこの種の酔ひ方を記してゐる。爛酔これ生涯といひ、よき酒の樽に日を尽さんといひ、痛飲狂歌むなしく日をわたるといひ、愁ひと酔を得、一月頭をくしけづらずといひ、愁ひと酔とさめることないといひ、一酌して千愁を散らしむといひ、身外きはまりなき事を思ふなかれ、しばらく生前かぎりある杯を尽せといひ、すみやかによろしく相就いて一斗を飲むべし、あだかも有り三百青銅銭といつた。林の風に繊月が落ち、露にしめれる衣にしづかに琴を張り、暗い水は花の小路にながれ、春の星は草堂の空をちりばめ、大杯をあげて剣を看、書をしらべるのは楽しい。うれしげに音たてる燈火の下に緑の酒に親しんでゐれば、李白高適の輩と文を論じなくても、ひとり詠みいだす詩におのづから鬼神の気は宿つたであらう。「にごれる酒に妙理あり、もつて浮沈をなぐさめるにちかし」といふ句は、酒と共に湧き出づる文人哲理を主張してゐるにちがひない。酒を贈られる喜びの単純なはげしさは、杜甫もよく味はつてゐたのである。(「人間・文学・歴史」 武田泰淳)

この花・うす紅葉・瀧の水

○当時この花・うす紅葉・瀧の水などいへば、酒のことになれり、むかし天野・柳・諸白などいふもおなじことにて、酒とはいはで、其の銘ばかりをよびて酒のことになれり、(「橘窻自語」 橋本経亮)

むだ口・駄ジャレ

呑(の)み過ぎの毘沙門(びしやもん)(金杉正伝寺の毘沙門天)

酒に雀は品よくとまる(竹に雀は)(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

酔眼受験

一次試験にまず合格、二次試験の前日、ラグビーの試合があって、砂見は、アドリブクラブのウイングとして出場、ワントライを上げた、「東大受験生の中で、いちばん優雅な、一日を過ごしたわけだ」誰かがいう。試合は当方の圧勝で、飲めや唄えの大騒ぎ、さすがにぼくは気になって、不服面の砂見を見かえした。ところが彼は、日曜日で店を閉めている「まえだ」へ入りこみ、朝四時まで飲んで、二日酔いどころか、まだ毛穴の一つ一つから、酎の香り噴き出す体で、試験場へ向ったという。そして砂見は、理二に入った。発表の日寝坊して起きたのが午後三時、本郷へ出かけようとした時、「かいば屋」の主人が、吉報と共にかけつけた。「そうですか、よかったですねえ」砂見は他人ごとの如くいい、主人はまた「東大も質が落ちたなあ」とつぶやいたらしい。(「敵陣さらに深く」 野坂昭如)この砂見は、東工大を出て、三菱商事に入って、そこをすぐ止め、ダンプカーの運転手、陸送屋、椎茸栽培などを手がけ、野坂の選挙を手伝った人だそうです。

酒閥

普通なら三年、五年もかゝるような友情を、一夜の痛飲で築きあげる「酒」というものは、不思議な魔力をもっているのだろう。同郷とか同窓などよりも、もっと広く年齢も境遇も超えて、縦横無尽の結びつきが得られるらしい。女流作家の一条件たる「お酒のじゃん/\」もいまにして解る心地である。こうなってくると、財バツ、学バツ、官バツなど、もろ/\のバツのほかにも、酒バツというのがあるような気さえする。泉山三六氏の国会事件では、たゞちに立ってカン然と弁護したのは、かつての酒仙徳川夢声氏であったし、やがて全国幾万の酒票を集めてのあの鮮やかなカムバックであった。アンミツやおしるこでは、とてもこうはゆかない。(「しゃぼてん夫人」 戸塚文子)

酒迎(さかむかひ)の説

俗説に云、参宮(さんぐう)したる者帰るとき、迎(むかい)に出る者、酒を持参す。これを酒迎(さかむかい)といふ。今按るに、非なり黒川氏ガ云、「親戚・朋友、参宮の人を粟田口(あはたぐち)におくり、其帰るとき、又これを迎(むか)ふ。逢坂(あふさか)の辺(へん)に出てまつ故に、坂迎(さかむかい)といふなり」とあり。この説によれば、坂(さか)と酒(さか)と取ちがへたるなり。(「広益俗説弁続編」 井沢蟠竜)

(九二)

おれは天国の住人なのか、それとも

地獄に落ちる身なのか、わからぬ。

草の上の盃と花の少女と長琴さへあれば、

この現物と引き換へに天国は君にやるよ。(以上小川亮作氏訳)

ほんの数章を引用しただけではあり、訳も原典によるといふ特色はあるが、まだ万全のものとも思へないが、オマル・ハイヤームの「四行詩集」といふものの香(にほひ)はこれでも察しはちつくと思ふ。これは大伴旅人のものに匹敵する賛酒歌といふだけではなく、一八六〇年にはじめて欧州に紹介され、特に英のフィツゼラルドの半創作的名訳が出て以来は快楽を謳った文学の古典として世界の耳目を驚かせて、名家の挿図や装幀による種種の豪華版が欧米の諸市で出版されたり、更にその愛読者たちがこの詩人の名を冠した学会やらクラブやらを結成するといふセンセイションが起こつた。オマル・ハイヤームに対するこの認識は正当なもので別に怪しむに足らない。怪しむべきは、むしろ我国で、幾種かの四行詩(ルバイヤート)集が翻訳されてなかには相当な名訳と評判されたものもありながら、常に一部好事家の間で行はれるだけで、四行詩(ツバイヤート)は我国では決して売れない書物となつてゐるといふ事実の方であらう。(「私の享楽論」 佐藤春夫)

千鳥足

千鳥足の研究の前に普通の歩行といふことも一つの問題である。胎生学的に言ふと鳥類までは錐体外路神経系だけしかない。哺乳類以上になって錐体路神経系が出来る。人間でも歩行が出来るまでは錐体外路だけの支配しかない。歩行が出来る様になつて始めて錐体路神経系が完成される。歩行といふ様な運動は簡単で誰でも出来ぬ人はないが、その歩き始めを見、病的に錐体外路の故障のある人の歩行を見れば中々むつかしいものであることが了解される。だから鳥類では間脳支配だけで運動するが、人間などは其上位の大脳綜合中枢がある訳である。この上位中枢がアルコールで麻痺される。高度でなければ機能障害が起る。すると下位の統制調和、共同作業が困難になる。その為に自然に見る様な円滑な行動が不可能になる。併し酔つて居つても一生懸命に注意を集中すると酔どれが丸木橋を渡ることも可能である。大脳中枢が麻痺すれば歩行は出来ない。だから千鳥足は一部大脳中枢の機能不全の状態と言へる。駝鳥の様に歩行する鳥は別として、飛ぶ鳥でも、泳ぐ鳥でも歩行はあまり上手でない。特に千鳥と限定したのは如何なる理由に依るか明かでない。"鳥の川村博士に一度聞いてやらうと思つてまだ聞かずに居る"千鳥が歩いて居るのを見ても別に蹣跚蹌踉として居る様にも思はない。尚千鳥足の状態にあらしむる為にはアルコール中毒には限らない。一酸化中毒でも起る。もつと外の毒物でも惹起せしめ得ると思ふ。(「余白ある人生」 松尾巌)

ルバイ第三十六

思へらく、果敢無(はかな)き声して答へたる 瓶こそは、曽て生き、飲みたりけめ。 あはれ、我が接吻(くちづ)けしその冷き唇ぞ 幾千度(ちたび)接吻(くちづけ)を取り交はしけむ。

[略義]思うに、果敢無(はかな)い声して答えた此の瓶(かめ)こそは、曽ては、生きて居て、盛んに飲んだのであろう、嗚呼、私がキスした其の瓶の唇は、何度と無く、キスを取り交わした事であろう。

[通解]瓶(かめ)を人間の屍(むくろ)と見て居るのである。此の瓶(かめ)に口を寄せると、冷(ひや)っとするが、其の瓶(かめ)の口も、曽て生きて居た時は、嘸かし暖くて、盛んに飲んだり、接吻もしたりした事であろうに、こう冷くなっては、もうお仕舞だ。之で見ても、生きてる内が花だ。サア、クヨクヨせずに、一杯飲もうじやないかと云うのである。瓶(かめ)を屍(むくろ)に見立てて、其の前で、一流の現世主義を説いて居るのだから痛快だ。(「留盃夜兎衍義(ルバイヤートえんぎ)」 長谷川朝暮)

魔味

安値であるからといつて、飲み過ぎてはならぬ。飲みすぎると翌日頭が痛く、からだるい。だが最近の新聞に、浅草の方に焼酎競飲会があつて、一升を五分間で飲んだのが勝を制したが、それは一時間後に昇天してしまったと報じてあつた。その新聞記者は、酒と生命を交換しては引き合はぬと感想を述べてゐるけれど、死んだ焼酎氏はそれが本望であると思ひながら死んで行つたかも知れぬ。私も老齢に及んで、飲んで死ぬなら厭ひはせぬ心境に進んできた。ああ、恐ろしきは魔味なる哉。(「垢石傑作選集 綺談篇」)

駅前広場

これらの空地は、物資を運ぶのに便利で人が集まりやすいという絶好のポジションだったから、戦後になると、当然のようにヤミ市が林立することになる。そしてヤミ市がその役割を終えて撤去された際、土地をもとの所有者に返さず、ここを利用して駅前広場が設けられたのである。計画をリードしたのは、東京都の建設局長を務めた都市計画家の石川栄耀(いしかわひであき)である。石川は、戦災を機に東京を大改造しようと考え、大規模な戦災復興計画を立案した。しかし現実には、終戦後の財政難から、計画はごく一部実現したにとどまった。東京の環状線をはじめとする主要道路のいくつかがいまだに完成せず、また環七沿いなどを中心に、危険な住宅密集地が広範囲に残っているのは、そのためといっていい(越澤明『東京都市計画物語』)。ところが新宿、渋谷、池袋の副都心を含む国鉄駅前の区画整理事業は比較的順調に進み、この過程でヤミ市の撤去された建物疎開跡地に駅前広場が生まれたのである。石川は都市における盛り場の重要性を強調し、街路の照明や休養娯楽施設を重視する「夜の都市計画」を提案したことでも知られる。駅前広場の実現を最優先したのも、その一環だろう。結果的にこれらの駅周辺には、アクセスがよく見通しのききやすい盛り場が形成載され、渋谷・新宿・池袋は副都心として成長する基盤が形成されることになった。私たちはその成果を、夜な夜な享受しているのである。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

○酒癖(さけのくせ)

○予が知れる男に豪飲(がういん)の酒癖(さけくせ)あり 常にいへる聖人(せいじん)大(おおい)に酒を愛す 予も酒を愛す 世俗(せぞく)聖語(せいご)をよくも解(げ)せず

孔夫子(こうふうし)曰(のたまふ) 酒は斗(はかり)なし不レ及(およばざる)時は乱(みだ)ると仰(おほせ)られるを酒呑(さけのま)ぬ儒者(じゆしや)の今の如く読法(よみほふ)をかへたりといへり 笑(わら)ふべし。(「愚雑組」 志賀理斎) 「酒無量、不及乱」(酒は量なし、乱に及ばず 量はきまっていなかったが、乱に及ぶことはなかったの意)を、飲みたりなければ乱に及んだと読んだということでしょう。

伊藤一葉

本名が伊藤家晴。一九三四年、兵庫県城崎町というから、志賀直哉の小説の舞台にもなった温泉町で生まれている。父は旅まわりの一座やサーカスをとりしきる興行師だった。子供の頃に製図が好きだったので、豊岡工業高校で建築を学ぶ…と書けば、いかにも真面目な高校生活を送ったみたいだが、勉強にはあまり身がはいらなかったらしい。二つ年上の女子高生に熱をあげ、あえなく失恋。根がロマンティストで、文学青年の気味もあったから、失恋の痛手を癒すためにと、高校入学の前から口にしていた酒をあびるほどのむようになる。酒乱の高校生がやっとの思いで卒業したのが一九五三年、テレビの本放送が始まって、朝鮮の戦争に休戦協定が成立した頃である。(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一) 奇術の伊藤一葉だそうです。

酒を贈る大家

町名ははっきりしないが、江戸の話である。借り家をしている若い独り者が百両の富に当った。二十両は富のあった神社に礼金として奉納し、六十両は大家にあずけ、残りの二十両を手もとにおいて、前まえから諸方にたまっていた借りを返し、腹いっぱいたべ、なお家具調度までととのえたが、それでも二十両という大金はとても使えるものではなく、とうとう三両ばかり手もとに残ってしまった。金持ちはねらわれやすい。どこから聞いてきたのか、夜中若者の家に三人の盗賊が押し入り、この間富を当てたそうだが、その金をこちらへ渡せ、もし異議に及ぶなら、これだといって白刃をチラつかせた。独身の男は手もとにその大金が無いのであまり驚かない。「仰せのとおり、富を取ったことに相違ありません。しかし、二十両は礼金として奉納し、六十両は大家へ預け、残りを借金などに廻したため、今の手持ちは三両ばかりとなってしまいました。それでよかったらお持ちになってください」といって、掛け硯(すずり)の引出しから三両を持ち出して渡してやった。盗賊たちももっと出せともいいかね、それだけを受け取って帰ろうとした。キョロキョロあたりを見廻していた盗人の一人が、家のすみにある酒樽を見つけた。みんなが栓を抜いて、代わるがわる心ゆくまで茶碗でひっかけ、この夜寒(よざむ)に酒まで付いた大収穫であったと機嫌よく帰って行った。ところが二、三町も行ったら、盗賊どもは急に病み出し、それから一町も歩けぬうち、つぎつぎにバッタ、バッタとたおれて死んでしまった。通報によって検使が立ちあってみれば、毒酒の疑いが濃厚である。近所を一軒一軒あらためて見たら、富を当てた独り者の家で酒を飲んだことがわかった。この酒は、独り者が六十両を預かった祝いとして、大家から今日贈られたばかりの物であった。この男を毒殺して六十両の大金をロハでせしめようとした大家の仕組みであることが明白であるところから、即時召しとられて入牢(にゆうろう)、独り者は町預かりになったそうだ。大家は人を毒しようとしてその身をほろぼし、盗人は人をおどしてその毒をこうむる。眼前の報いというべきであろう。(「道聴塗説」による)(「江戸時代諸国綺談」 原武男)

野趣肉

酒が何に代わったかというと、だいこんやにんじんを干したもの、干し柿(がき)や干しいも、凍みもちなどでありましたが、中には馬の鐙(あぶみ)や手綱といった特殊なものまでありました。私が子どもなりにうれしかったのはコイやフナの煮付け、マムシの串焼きといった生き物を材料にした食べ物でありましたが、そんな中に待ち焦がれていたものがありました。格蔵さんという鉄砲撃ちがいて、そのじいさんが獲物をぶら下げて入ってくると、もううれしくて胸が熱くなりました。格蔵さんは手に雉子(きじ)、山鳥、ツグミ、キジバト、野兎(のうさぎ)などをぶら下げていました。酒造業を営む父は、こういった野趣肉が大好きだったので、格蔵さんが来ると大歓迎の体で客人として迎え、晩酌と夕飯でもてなしました。そして帰るときには、搾(しぼ)りたての銘酒「若関」と、熟成しきった粕取(かすと)り焼酎「泉山」をいっぱい持たせて見送りました。(「これがC級グルメのありったけ」 小泉武夫)

酒の美悪は水によれりとぞ

凡(およそ)酒の美悪は水によれりとぞ。酒造るに用ふる井は。かならず其辺(そのほとり)に山ありて。井のかわはらに樹木なく。夜星の影おほく移るは。水の性(しやう)はげしうしてよしといへり。五雑組にも。泉冽則(はげしければ)酒香(こうばし)といへるが如し。故に摂津国(つのくに)伊丹にて造るよき酒に。星の井と名つくる酒あり。俗にこれを七ツ梅といふ。樽つゝみたるむしろに七星をしるしにつけたるが。うめばちといふ。もんのかたちも似たる故あり。星の井は。井によりて名づけたる也。星のかげよくうつる処。かならずよき水出(いづ)るゆゑに。井を鑿(ほる)に先(まづ)是をこゝろみ定(さだめ)てほるといへり。其法は三才図会に。玉暦云(ぎよくれきわく)。凡(おほよそ)欲レ穿レ井処。於二夜気晴明時一、置二水数盆於其地一。看(みる)一何盆(いづれのぼんの)星光最大而(もつともおおいにして)明一定(あかきをさだむれば)。必有二甘泉一。と見えたり。-是によりておもふに。相模国鎌倉極楽寺の切通なる。星のゐも。むかし酒造りたりし井なるべし。鎌倉にて多く酒を作りたることは。東鑑建長四年九月卅日。於一鎌倉中所々民家。所レ注(しるすところの)酒壺三万七千二百七十四口云々。また同年十月十六日。沽酒禁制。殊(ことに)有二其沙汰一。悉(ことごとく)以被レ破-二却壺(つぼを)一。而一屋市壺被レ宥(ゆるさる)レ之。但(たゞし)可レ用二他事一。不レ可レ有二造酒之儀一。若(もし)有二違反之輩(ともがら)一。者可レ被レ処(しよせらるべき)二罪科一。之由(のよし)。固(かたく)定二下之一。云々と見えたり。俗説に星の井は。昼も星かげ見えけるが故に名づく。あるもの菜刀を井の中(うち)へおとしてより。星かげ見えずなりぬるといへり。(「瓦礫雑考」 北村節信)

生酛

手間はかかりますが、じっくりと醇粋酵母を育てていく伝統的な方法であることから、近年見直され、「スタンダードな技術として、どの酒蔵でも行えるようになるべき」(久保本家・杜氏の加藤克則さん)、「決して古くさい方法ではなく、合理的で進化した技」(松瀬酒造・杜氏の石田敬三さん)という考えの元で、意欲的に取り組む造り手も登場しています。「山廃はどっしりと骨太な味わいが特長ですが、生酛は巧く造ると、緻密な味わいでありながらも、山廃よりもすっきりとキレの良い酒質になる」(泉橋酒造・蔵元の橋場友一さん)という声もあります。(「めざせ!日本酒の達人」 山同敦子)

詩歌或は仕舞などは、これあり候へども

一御夜遊御酒宴等の興ある時は、詩歌或は仕舞などは、これあり候へども、世俗の好み申遊芸を仕候侍臣は、一人もこれなく候、上瑠璃(浄瑠璃)さみせん(三味線)歌舞伎やうの遊芸に、身を委候御家士御座候よし、御耳に入候へば、其物御しかりにあひ申事、粗これあり候、仍て世俗の好み候遊芸は、御嫌ひと人皆申候誰某といふもの、父に似ず遊芸上手にして、武芸にうとかりけるが、或年西山公御狩りの節、誰某(ダレソレ)もせこ(勢子)大将仰付られ候処に、馬に乗つけ申さず候ゆゑ、家来ども手をそへかいほう(介抱)仕、漸乗申候を、西山公遙(はるか)に御覧被レ成、誰にて候やと、御近習の者をつかはされ、姓名を御聞せ候、其後五三年過て、其父隠居仰付られ候節、右の誰某に家督下されず、誰某も父同時に隠居仰付られ、誰某が嫡子いまた幼少なりけれども、祖父の家督を下され候、(「桃源遺事」)

きさらぎ

きさらぎ十八日より十九日の朝までに、かまくら町豊嶋屋がみせにて白酒二千四百樽うりしときゝて、申つかはしける

山川の酒のかけたるしがらみは道もさりあへぬ豊嶋やが門(放歌集)

樽徳利かまくらがしをいくかへりかはんとしまやうらんとしまや(放歌集)

沖ノ端の大火

私が十六の時、沖(おき)ノ端(はた)に大火があつた。さうしてなつかしい多くの酒倉も、あらゆる桶に新らしい金いろの日本酒を満たしたまま真蒼に炎上した。白い鶩のゐた瀦水。周囲の清らかな堀割、泉水すべてが酒となつて、なほ寒い早春の日光に泡立つては消防の刺子(さしこ)姿の朱線に反射した。無数の小さい河魚は酔つぱらつて浮き上り、酒の流れに口をつけて飲んだ人は泥酔して僅に焼け残つた母家(おもや)に転(ころ)がり込み、金箔の古ぼけた大きな仏壇の扉を剥(は)がしたり歌つたり踊つたりした。私は恰度そのとき、魚市場に上荷(あ)げてあつた蓋(ふた)もない黒砂糖の桶に腰をかけて、運び出された家財のなかにたゞひとつ泥にまみれ表紙もちぎれて風の吹くままにヒラヒラと顫へてゐた紫色の若菜集をしみじみと目に涙を溜めて何時(いつ)までも何時(いつ)までも凝視(みつ)めてゐたことをよく覚えてゐる。その後以前にも優るほどの巨大な新倉が建ち、酒の名の「潮(うしほ)」とともに、一時は古い柳河の街にたゞひとり花々しい虚勢を張つてはゐたものの、それも遂には沈んでゆく太陽の断末魔の反照(てりかへし)に過ぎなかつた。(「思ひ出」 北原白秋) 白秋の実家の火災です。

酒場の女

頭のいい女は、保身術について実にいろいろな手を知っているものである。たとえば思召しがあって通ってくる男の中には、女の気にいりそうなものを、ときどき買ってくれるようなのがいる。そういうときには喜んでそれをもらっておくけれども、機を見てちゃんとそれ相当の返礼をする。-つまり御香奠がえしの要領でいいのよ。三千円くらいのものをもらったら、せいぜい七八百円程度のものを返しておくの。そうしておきさえすれば、よしんばもらったところで、けっしてこっちのひけめにはならないわ。つまらないことのようだけど、身を守る上についてはだいじなことだわ。(「酒場の女」 奥野信太郎)

酒味を語れる者は、室生犀星氏

いったい、量を飲む者を酒飲みと称したり、酒客といったりするのが間違いである。痛飲淋漓などということは、東方朔とか李太白とか、清河八郎が飲るとかすれば、似合いもするし、詩にもなろうが、凡人がやれば、小便の逆さ飲みに等しいものだ。岩崎栄氏など以て如何となすといいたい。大佛次郎氏も亦小便組に近い。文壇人で酒味を語れる者は、室生犀星氏あたりであるまいか。酒を飲むというよりは、酒をお祭りするような久米正雄氏がこの春病んで、鎌倉の酒陣うたた寂寥の感がある。酒もあのくらい発しれば、体に害はない筈だがなどと僕らの考えるのは、やはり酒贔屓のせいであろうか。どうも僕には、酒の徳のほうがつい重大に考えられて、禁酒家の説に謙譲でない持ち前があるらしい。(「酒つれづれ草」 吉川英治)

日本酒ほどウマいものはない

さて、久し振りで、日本へ帰つてきて、何がウマいといつて、日本酒ほどウマいものはない。場末のソバ屋へ入つて、一本つけさせても、非常にウマい。いわんや、然るべき所で、然るべき酒を飲むと、日本は神国なりという思想が、湧いてくる。その頃は、実に、よく飲んだ。また、実に、酒の安い頃で、懐中に五円もあれば、友達と二人で、三軒ぐらい飲み歩けた。尤も、おでん屋、酒の店というようなところばかり、歴訪するのであるが、酒だけは、存分に飲んだ、当時、新宿の東海横丁にあつた酒の店では、菊正や大関が、二本二〇銭ぐらいだつたが、それに五品のサカナがついた。しめ鯖とか、どじよう汁とかいうものが、極めて、少量であるが、運ばれてくる。それが、タダなのである。いかに、ものが安く、また、競争の激しかった時代なるかを、知るに足る。(「遊べ遊べ」 獅子文六)

右や左の旦那様

三木清は本郷菊坂の菊富士ホテルに住んでいた。同じころ、このホテルには宇野浩二氏や廣津和郎氏がいた。三木清はそこへ居を定めてから結婚するまで動かなかった。私は昼間はよく働き夜はよく飲んだ。そして酔うと三木清を誘い出した。或る夜、銀座の表通り、今のコロンバンの近くにあった東電の建物の扉の前に坐って乞食の真似を始めた。もちろん二人とも酔っていたが、はじめたのは私にちがいない。帽子を前において、私が通行人に「右や左の旦那様」とよびかけた。三木清は声は出さなかったようだ。私の帽子の中には一銭銅貨が二つ入り、三木の帽子には入らなかった。そこへ岩波書店にいて、今は故人となった和田勇が通りかかって驚きあわて、「先生、何をしているんですか」といって三木の手を引き、横町へ連れていった。それから三人でまたのんだ。翌朝眼がさめると、私は両方の手に包帯をしていた。開いてみると両方の手のひらにはあざやかなかすり傷があった。和田にきいてみたら、私は街路樹にのぼり、おりるときに足をはなしたので手をすりむいたのであるという。私が医者の手当を受けるときに、三木清は困ったような顔をしていたということであった。(「遠いあし音」 小林勇)

ワイアット・アープ

ワイアット・アープも、伝記作家によれば保安官、拳銃使い、賭博師、詐欺師、重婚者、教会の執事、などであると同時にサルーンの持ち主であった。アープと同じ位有名なのはバット・マスターソンだが、カンザスの牧童町で保安官をやるかたわら、何軒かのサルーンを営んでいた。弟のジョージが、ダッジ・シティ随一のダンスホール兼賭博サルーンであったヴァライアティーズの支配人をしていて、そこではフランス製のブランデーとコロナの葉巻を出した。「ドック」・ホリデイは、職業賭博師、歯医者、そして名うての殺し屋であったが、これも一時ニュー・メキシコ州のラスヴェガスでサルーンを経営している。保安官として大変尊敬されたビル・ティルマンは、最初ダッジ・シティのクリスタル・パレスというサルーンを、のちにはオアシスという店を、所有していたが、一八八四年にそれを弟に売り渡した。(「大いなる酒場 ウエスタン文化史」 リチャード・アードーズ 平野秀秋訳)

史料一一 御長屋潰即死戸田藤田 当番ニ而即死根間 同断 鈴木勝四郎

史料一一 安政二年十月二日 江戸大地震 注目すべきは、江戸で被害を受けた所の記事で、「御長屋潰れ、即死戸田藤田」とありますが、「戸田」は戸田忠敞、「藤田」は藤田東湖という「水戸の両田」が、この地震で即死してしまったのです。藤田東湖の話には必ず、この地震の時に、自分はいったん逃げ出したのだけれども、母親がまだ長屋に残っているのを思い出し、母親を助け出そうと、又、長屋へ駈け込みました。母親を助け出しましたが、自分は落ちてきた梁の下敷きになって亡くなった、という話が残っています。しかし、このころ東湖は四九歳ですが、酒の飲み過ぎで半身不随でした。地震から自力で逃げられたかどうか、というくらいで母親を抱き上げて歩き出すということができたかどうか疑問があります。(「馬口労町物語」 水戸新荘公民館)

川島流-ほろ酔い道場

飲んでも記憶が飛ばなくなるのが、初段。

お酒がいっぱいあっても手を出さないのが、二段。

隣にがんがん飲んでいる人がいてもペースを守れるのが、三段。

美しい女性に勧められても断れるのが、四段。

ほろ酔いでやめられる人は、五段。

そして、免許皆伝になれば、飲まなくてもほろ酔いになれる!

※一年ごとの免許更新である。

どうしてもほろ酔いでやめられない人は、意志が弱いので脳を鍛える。飲み過ぎて、脳の機能が衰えている人も脳を鍛えてネットワークを張り直す。

[注:川島]お酒の達人、泰羅教授でも、まだ三段でしょう。特に四段の壁が高いかも。

[注:泰羅]そんなところに行ったことがないので、今度ぜひ連れて行って、昇段試験をして下さい。(「記憶がなくなるまで飲んでも、なぜ家にたどり着けるのか?」 川島隆太・泰羅雅登)

きよさん

昔銀座にムーラン・ルージェという酒場があった。今から思えば三笠会館のあるあたりである。どうしたはずみかぼくはしばしばこの酒場に通った。どうしたはずみかなどと、白ばっくれるなといわれそうだが、正直なところそのはずみについては、はっきりおぼえがないのである。ここに女水虎ともいうべききよさんという美貌の女がいて、これが芝神明花街の出身、酔うにしたがって警句百出、実に胸のすく思をさせるひとであった。ぼくはここにしばしば戸川秋骨を伴った。秋骨翁は一滴の酒も嗜まない人であったが、ことのほかさよさんが気にいった。さよさんの酔中に発する警句を愛した。翁の言によれば樋口一葉というひとはもちろん酒を嗜む女ではなかったが、その対応と警句は、さよさんが酔中に発する警句と態度にそっくりだということであった。ぼくは翁の言によって、一葉という女性はこういうひとであったかということを知ることができて、今でもいいことを聞いたと思っている。きよさんというのはもちろん職場における当時の仮名である。現在はさる人の妻君で、一中節に専念している。たまにあうと秋骨翁の話が出て、よく当時のことを追憶するが、かの女の酔態になお往年の意気ありやいなや、これについてはぼくはもはや詳らかにしない。(「奥野信太郎著作抄 酔虎伝」)

久米邦武博士

明治時代に文科大学の教授で名高かった久米邦武博士も豪酒の誉れが高く、書斎の机の上にはいつも徳利をおいてチビリチビリやっている。夫人が大変心配して禁酒をすすめた。それからはどうしても酒が手に入らない。ある日、二階の窓から下を見ていると、出入りの酒屋の小僧が通りかかったので、手まねきで呼びとめ兵児帯(へこおび)で徳利を下げてやると、小僧も心得てすくに届けてくれた。しばらくの間はこの取引はわからなかったが、ついに夫人に発見されてしまった。しかし、夫人もふたたびとめようとはせず、酒量のほどは知らないが、机の上に徳利がおかれるようになったという。(「日本の酒」 住江金之)

陶淵明詩片々(3)

春醪独撫 良朋悠邈(春醪(しゅんろう)独り撫(ぶ)す 良き朋(とも)は悠邈(ゆうばく)たり)

いざ酔はむ友やいづくぞかんばしき春のどぶろく手のうちにあり(「玩物喪志」 坂口謹一郎)

こういう酒

◆天の美禄というのは、おそらくこういう酒のことをいうんでしょうな。これならいくら飲んだって、喧嘩や人殺しなんぞしっこありませんよ。むかし、家持(やかもち)や白楽天なんかが飲んだ酒は、きっとこういう酒だったんですな。(山村の旧家の未亡人に酒をすすめられる。平井呈一『真夜中の檻』)(「ほめことばの事典」 榛谷泰明)

どしどしお酌(しやく)をしてくれ、みんな陽気(ようき)に騒(さわ)がぬから、お客さんが黙っておられるんだ。ぱっと騒げ、ぱっと。酒は口より入り、恋は目より入る。

*井伏鱒二『因ノ島』(昭和二十三年)(「日本名言名句の辞典」 尚学図書辞書編集部・言語研究所)

さかふねに滴したたりおつる新酒にひしぼりかくも響きて落ち来るものか (平福百穂歌集『寒竹』)

第九 桜飯(さくらめし)

東京辺で茶飯というと桜飯を炊きます。外の地方で茶飯というと前にある茶粥の通りに煎(せん)じ出した汁で御飯を炊きます。桜飯は米一升に上等の醤油(しようゆ)四勺と上酒(じようしゆ)八勺と水との割で炊いた御飯です。これだけでもお豆腐(とうふ)の吸物(すいもの)なぞを添えて食べますが外の品物を入れて具飯(ぐめし)にすると一層美味しくなります。(「食道楽」付録(米料理100種) 村井弦斎) 具飯として、油揚飯等が並んでいます。

323 将進酒 将に酒を進めんとす

君不見扶桑白日出海天 君見ずや扶桑の白日海天より出で

驚風倏忽没虞淵 驚風倏忽(しゆくこつ)として虞淵(ぐえん)に没するを

人生雖寿必有待 人生寿(いのちなが)しと雖(いへど)も必ず待つこと有り

莫将大年笑小年 大年を将(もつ)て小年を笑ふことなかれ

不知何物解紛々 知らず何物か紛々を解く

唯有清樽動微醺 唯だ清樽の微醺(びくん)を動かす有り

樽中竹葉緑堪拾 樽中の竹葉緑(みどり)拾ふに堪へたり

何可一日無此君 何ぞ一日も此の君無かるべけんや

為君沽取十千酒 君が為に沽取(こしゆ)す十千の酒

一飲応須傾数斗 一飲応(まさ)に須べからく数斗を傾くべし

已当玉杯入手来 已に玉杯の手に入り来たるに当つて

胸中復有磊塊否 胸中復(ま)た磊塊(らいくわい)有るや否や

世人汲々名利間 世人汲々たり名利の間

歓楽未極骨先朽 歓楽未だ極めざるに骨先づ朽つ

千金子万戸侯 千金の子万戸の侯

於我如蜉蝣 我に於て蜉蝣(ふいふ)の如し

与君楽今夕 君と今夕を楽しまん

一酔陶然写百憂 一酔陶然として百憂を写(のぞ)く

満酌勧君々満引 満酌君に勧む君満引せよ

有酒如海肉如丘 酒有り海の如し肉は丘の如し(南畝集2)(大田蜀山人)

二日酔の薬

在郷太郎ァ四、五人で江戸見物に出かけた。江戸へ着いて宿屋さ泊って、翌朝早く起きて外を見ると、あんまり人がどやどやして賑やかなので、町の日(市日)だと思って「今日ァ町の日だしけェ、見物に出かけられなェでァ」といって、朝から仲間で酒を飲んでいた。次の日も、また次の日も。朝起きて見ると人が一杯で、今日も町の日で、また今日も町の日かといって、一週間も飲んでばかり暮した。「これでァ見物もでぎないしけャ家さ戻るべ」といって、行李を買うことにして店へ行った。「小さいものをくれ」というとそれがどうしても小僧にわからない。しかたなく見物もしないで帰ってきて、盛岡あたりの宿屋へ泊った。翌朝、ちょうずを使う時、女中が歯磨粉をおいて行った。みんなはこれは何だろうといって見たが、少しも分らない。「これァおらどァ、酒ばかり飲んでいだだしけャ、二日酔の薬をもってけだべィ」といってみんなでなめてしまった。(三戸郡五戸町の話 採話・能田多代子)(「青森県の昔話」 川合勇太郎)

塩辛は自家製を

塩辛は自家製を食べたいものである。魚屋で烏賊をさくと、わたは捨ててしまう。このわたをもらってきて濃い塩にして冷蔵庫に一か月おいておき、こんど烏賊を求めてきたら、細切りにし、そこに、前記のわたをつぶしてあえる。これで鮮度のよい塩辛が食膳にのせられるのである。もちろん新しいわたも入れてもよいが、この場合は、夏なら冷蔵庫にしまっておき、日に一回かきまぜなければいけない。かきまぜるのを怠るとおいしい塩辛にならない。これは一週間目に食べられる。(「鰺のたたき」 立原正秋 「日本の名随筆26 肴」 池波正太郎編)

御案内を待ちました

ごちやごちやと沢山文句を書いて来たのがある。「御案内を待ちました、待ちました。実に待ちました。いつ迄待つても案内状が来ないので、初めは御病気なのではないかと心配し、中頃は我が身に引きくらべて、時節柄御尤も、年年あんな事がお出来になる筈はなからうと推量し、今朝になつてはワシ独り仲間外れにされたのではないかとひがみ、神経衰弱的症状で御葉書落掌致しました。大体御通知が遅過ぎます。今日はもう二十八日です。実に怪しからん事です。折角無理して洋服を新調しましたのに、全く人の気も知らないで、お恨みに思ひます。此の上は何がどうあらうと一月三日に出席いたし」まだ後が続いてゐる。(「えとせとら」 辰野隆) 辰野は新年に、自腹を切ってホテルで飲み放題新年会を催していたそうです。ホテルにとっては大酒飲みばかりの大迷惑な催しだったようです。

方言の酒色々(37)

酒の燗をする役 かんかた

酒の燗鍋を炉に掛ける かける

酒の糟 いたおみき/わっきゃい

酒の醸造 さきたり

酒の醸造の手伝い くらてご(日本方言大辞典 小学館)

上州飲み助

上州、今の群馬県には酒飲みが多いということ。

醤油土用に酒寒に

醤油造りは夏の土用のころが、酒造りは一年で一番寒い寒の時期が適しているということ。(「たべものことわざ辞典」 西谷裕子)

一般住民もその味に親しんだ

インカ時代、征服した土地は、皇帝の土地、インカが信仰する太陽神の土地、共同体の土地に三分されていた。そのうち、コカが栽培されたのは前二者だけであった。そこでは、被征服民の労働力が、税として投下された。ここには共同体の耕作地の利用を認める代わりに、労働税を支配者インカに納めよという互酬的関係が認められる。いずれにせよ、収穫されたコカは、インカの支配層や統治を委ねられた地方の首長、いわゆる上層階級によって、ごくかぎられた儀礼の脈絡で利用されたと考えられる。一般住民の利用は禁止されていたのである。この点は、インカ時代のもうひとつの嗜好品である酒の利用状況とくらべると、じつに対照的である。インカ王は、アタリャ(選ばれた処女)を女性だけの空間に住まわせ、織物を織らせ、トウモロコシの醸造酒を造らせた。また酒は、各地で大土木工事などをおこなう歳の祝宴で、労働力を提供する一般の住民にふるまわれた。つまり酒は、インカ王と、王に支配される人びとの互酬性を演出し、一般住民もその味に親しんだことになる。コカとはずいぶん違う。ところが、植民地時代に入ると、コカも一般住民の間で爆発的に広がる。おそらくインカ帝国が崩壊し、コカの独占状態が解消された結果であろう。(「大昔からコカの葉を噛みつづけてきたアンデスの人びと」 関雄二 小長谷有紀 「嗜好品の文化人類学」 高田公理・栗田靖之・CDI)

根岸肥前守

根岸肥前守といふ人は、よほど酒のみについて関心のあつた人らしく、しかも酒癖のわるい人間にたいしては、かなり悪感情をもつてゐたらうことが耳嚢のなかにちよいちよい窺はれる。小料理屋で町人がしづかにのんでゐるときに、下級武士の一人が酔つてとびこみ、さんざん乱暴狼藉をやらかしたので、先程から我慢に我慢をして鋳た町人は、わさびのうんと利いた熱いあんかけ豆腐を注文し、それをいきなりその下級武士の頭からぶつかけて、そのまま立去つてしまつた。わさびが眼鼻にしみて追ひかけるわけにもゆかず、顔には火傷をし、みるも無慙なありさまとなつたが、相客の誰彼はいづれも小気味よく感じて同情するものは一人もなかつたといふ話など、その一つの例である。牧水ではないが、酒はしづかにのむべかりけりこそ、ありたき心のもちざまであらう。(「こんにやく横丁」 奥野信太郎)

30.酒には酔っても、自分の金で買った酒

酒には酔っているが、これは人におごって貰ったのであhない。自分の金で買った酒、誰に気がねはいるものかという酒呑みのせりふ。 メキシコ

31.牛には水を、人にはブドウ酒を

ブドウ酒の好きなスペイン語系国民にふさわしいことわざ。しかしメキシコではブドウ酒はできなし、あまり飲まない。もっぱら人は悪い水の代わりにビールを飲む。 メキシコ(「世界ことわざ大事典」 柴田・谷川・矢川)

今までに一、二回はある

この間、さる所で辛党と甘党の番附を作るというので、僕に、いつたいどのくらい飲めるかという質問が出された。別に正確に計つたわけではないし、飲んでうまいと思う分量は酒なら二合くらい、ビールならジョッキ二杯くらいのもので、それ以上は飲めるという程度なのだから、答えに窮した次第だが、かといつてあまり少ないのも評判に反する、あまり多いと人が怖れをなす、というので酒なら二升、ビールなら一打くらいは飲んでも大して酔わない、と答えておいた。さて、どのくらいの位置に据えられるか。僕が前後不覚に酔つぱらつたということは今までに一、二回はある。その一度は学生時代、電気ブランを十杯ほど空きッ腹に飲んだときで、この時は浅草から神楽坂まで来て、友だちの下宿へ上つたまでは覚えているが、後は翌日まで不覚であつた。次に、飲んだあげく、自分は真直ぐに歩こうと思つても、足がどうしても千鳥足になるという現象は二年に一度くらいはある。これはたまたま午飯と晩飯を抜きにした場合、そのあげくウイスキー程度のヤツをキでグイグイやつたという時におこるのであるがそんなことは殆どないといつていい。(「旦那の遠めがね」 石黒敬七)

どびんのさけ【土瓶の酒】

葬式場で出す振舞酒のこと。徳利へは入れず、般若湯、又は唐茶と称して土瓶へ入れて出したのである。

けちな奴土瓶の酒で腰が抜け 振舞酒を多く飲む

酒を恨みます

先日この極端な例が、東京の下町で起きた。泥酔したトラックの運転手が、人混みの中にトラックを暴走させて、二人か人を轢き殺した事件があった。拘置所で一晩明かした翌日、その運転手は酔ひがさめて「すまなかった」とあやまつたといふ記事が出てゐたが、これは「すまなかつた」ですむ話ではない。殺された人の肉親が、「人を恨まない。酒を恨みます」といふやうなことをいつたと、これも次の日の新聞に出てゐた。しかし私は、もしこの記事が本当だつたら、さういふ考え方は、全然まちがつていると思ふその肉親の人には、まことに御気の毒であるが、ここで心を強くもつて、「酒には罪がない。人が悪いのだ。」といつて戴きたい。といふのは、さういふ言葉が出るのは、心の奥に、「酒の上だから仕方がない」といふ気持がひそんでゐるからである。酒に酔つて人を轢き殺すことは、素面(しらふ)で人を轢き殺すよりも悪い。。この考へ方を、社会の通念にすることが大切である。-(昭和二十六年)(「イグノアドンの唄」 中谷宇吉郎)

強いて飲ませる

酒を飲ませるのに、強いて飲ませる、ということは、今でも田舎ふうの客人接待法として伝わっているところだが、この強いて飲ませるふうは、当時の宮廷人のあいだでも、ごく一般的だったようである。かなり日本的な酒盛りとして、ついさきごろまでこれは一種の弊風をなしていた。相手の心を完全に掌握してしまおう、身動きができないまでにして、こちらのものにしてしまおう、というような気持が酒を強いるのである。酒をくみかわすことは、共同の興奮を味わうことにより、一体感を深めることにその本質がある。その一体感を、自分と相手との平衡関係においてではなく、相手を自分のうちに呑みこんでしまう形で得ようとすると、どうしても、まあ一杯、いやもう一杯どうぞと勧めるようになっていく。無理強いの酒になっていく。こうして、相手の人間をつかむことによって、あとあとの交渉を有利にしようとする腹が見られる。とかく無理強い酒で、平素の人間関係を好転させようとする傾向がある。政治屋めいた人間が、しばしば行なってきた、すこぶる日本的な悪風であるようだ。(「酒が語る日本史」 和歌森太郎)

シャレことば

おでん屋のはんぺん そんなにふくれるな

酒屋芸者で 調子が喰う

酒の二日酔で 胸にある

二日酔いの酒 胸に残っている(意趣がある)(「日本語のしゃれ」 鈴木棠三)

ブランディグラスになみなみと

日本の在外武官は農村出身の人間が多かつたせいか、国家の機密費で、へべれけになつて恥を世界にさらしていた。小型の金魚入れに足のついたようなブランデイのコップがあるが、あれは底の方に極めて上等のブランデイを少しだけ注ぎ、コップを両手で暖めて、蒸発するアルコール分を嗅ぎ、酒の色を楽しみ、次に少しずつ口に入れて風味(これは口から蒸発して鼻粘膜を刺激すること)を味わうのが、西洋の通人、紳士の飲み方である。それだのに、日本の武官などは、このコップに、なみなみと溢れるほど注いで、がぶがぶ飲む。これでは風味もなにもあるものではない、誰も日本人の気前がいいとは考えない。考えるのは、日本人という奴は、なんて田舎者だろうということばかりだ。(二三・一一)(「放電放談」 渡辺紳一郎) 昭和23年の文章です。

オモチャ箱(2)

庄吉の作品では一升ビンなど現れず概ね四斗樽が現れて酒宴に及んでゐるから文壇随一のノンダクレの如く通つてゐたが、彼は類例なく酒に弱い男であつた。元々彼はヒヨワな体質だから豪快な酒量など有る由もないが、その上、彼は酒まで神経に左右され、相手の方が先に酔ふと、もう圧迫されてどうしても酔へなくなり、すぐ吐き下してしまふ。気質的に苦手な人物が相手ではもう酔へなくて吐き下し、五度飲むうち四度は酔へず吐き下してゐる有様だけれども、因果なことに、酒に酔はぬと人と話ができないといふ小心者、心は常に人を待ちその訪れに飢えてゐても、結んだ心をほぐして語るには酒の力をかりなければどうにもならぬ陰鬱症におちこんでゐた。だから客人来たる、それとばかりに酒屋へ女房を駈けつけさせる、朝の来客でも酒、深夜でも酒、どの酒屋も借金だらけ、遠路を遠しとせず駈け廻り、医者の門を叩く如くに酒屋の大戸を叩いて廻り、だから四隣の酒屋にふられてしまふと、新天地めざして夜逃げ、彼の人生の輸血路だから仕方がない。(「オモチャ箱」 坂口安吾)

ルバイ第三十五

さて此の貧しき土瓶(つちがめ)の口に 我凭(もた)れぬ、我が世の秘密を学ぶべく。 口に口寄せ、呟(つぶや)く瓶(かめ)の声。 「生くらむ限り、飲み給へ。ひと度死なば、帰ること無し。」

[略義]此の貧弱な土瓶(つちがめ)の口に、人生の秘密を教えて貰おうと、私は凭(もた)れた。すると、私の口に口を寄せて、土瓶の呟(つぶや)くよう、「生きてる限り、飲むが好い。一度死んでしまったら、夫れツ切り、帰って来(こ)れないんだから。」

[通解]-俚耳(りじ)に入り安い「酒」を拉(らつ)し来って、其の物ズバリと云って退(の)ける。其の正直さと勇気とは、天晴(あつぱ)れだ。宗教に対して遠慮したり、又、普通の哲学者のように、勿体振った言い廻わしをしたりせずに、之だけの事を、ハッキリと云う事は、オウマを措いては、誰にも出来ない芸当なのである。(「留盃夜兎衍義(ルバイヤートえんぎ)」 長谷川朝暮)

特別配給

食料生産が危機に瀕(ひん)していた。農家からの食料供出(きようしゆつ)を促進するため、さまざまな策が講じられていたが、そのためにも酒が使われていたことが、二月一日の新聞で報じられている。割り当て以上に米とサツマイモを供出した農家、または部落に対して、酒と焼酎を合わせて二〇万石、特別に配給するというのである。こうした特別配給は、軍需工場や鉱山に対しても行なわれていた。酒飲みなら、酒につられて余計に働くだろうというわけである。一九四四年二月二十五日、政府は「決戦非常措置要綱」を閣議決定し、その一環として「高給享楽」の追放が行われることになった。これにより同年三月五日、高級料理店、芸妓(げいぎ)置屋、劇場など九八〇〇店が閉鎖された。これらの従業員を戦時動員し、また建物や資材を活用することを目的としたもので、これにより自営の飲食店は大幅に減少した。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

オモチャ箱(1)

彼の女房は彼の貧乏にあつらへ向きであつた。貧乏を友として遊ぶていで、決して本心貧乏を好むわけではないけれども、自然にさうなつた。それは庄吉の小説のためだ。彼の小説の主人公はいつも彼自身である。彼は自分の生活をかく。然し現実の彼の生活ではなくて、かうなつて欲しい、かうなら良からうといふ小説を書く。けれども、お金持になつて欲しい、などと夢にも有り得ぬそらごとを書くわけには行くものではなく、作家はそれぞれ我が人生に対しては最も的確な予言者なのだから、彼が貧乏でなくなるなどとは自ら許しあたはぬ空想で、芸術はかゝる空想を許さない。彼の作中に於て彼は常に貧乏だ、転々引越し、夜逃げに及び、居候に及び、鬼涙村(キナダムラ)だの風祭村などゝいふところで、造り酒屋の酒倉へ忍びこんで夜陰の酒宴に成功したりしなかつたり、借金とりと交驩(こうかん)したり、悪虐無道の因業オヤジと一戦に及び、一泡ふかしたりふかされたり、そして彼の女房は常に嬉々として陣頭に立ち、能なしロクでなしの宿六をこづき廻したりするけれども、口笛ふいて林野をヒラヒラ、小川にくしけづり、流れに足をひたして俗念なきていである。さういふ素質の片鱗があることによつて、庄吉がさう書き、さう書かれることによつて女房が自然にさうなり、自然にさうなるから、益々さう書く。書く方には限度がないが、現実の人間には限度があるから、そんなに書いたつてもうだめといふ一線に至つて悲劇が起る。思ふに後の作品も限度に達した。かうなつて欲しいといふ願望の作風が頂点に達し或ひは底をつき、現実とのギャップを支へることができなくなつたから、彼には芸術上の転機が必要となり、自らカラを突き破り、その作品の基底に於て現実と同じ地盤に立ち戻り立ち直ることが必要となつた。然しそれが難なく行ひ得るものならば芸術家に悲劇といふものはないのである。(「オモチャ箱」 坂口安吾)

如月の夜

その如月の夜、私は銀座のさるバーで飲んでいた。そこへ、遠くから、津波の如き太鼓の音がきこえてきた。音は次第に近くなり、やがて耳をつんざきビルを破裂させるが如き一大音響となり、デンデンブクブクと戸口に近づいてきた。バーのママが慌てて家ではそんなの要りませんよと宣うたときすでにおそく、黒メガネに白装束の男が五十人余の白装束の男女を従えて闖入してきた。はて、なんの寒詣りの祈願か、と首をかしげたが、彼は立原正秋の文運隆盛を祈ってデンデンブクブク万歳、ときた。私は狼狽するやら恥ずかしくなるやらで、それから数日はペンが握れなかった。この銀座の寒詣りは、彼の文学を支えている庶民的な哀感ときりはなせない。(「あいつの酒こいつの酒」 立原正秋)

立原正秋氏の飲みっぷりを見ていると、形はちがうのだが、シュトロハイムを思い出し、それは、ウイスキーがいかにも身についていることと、氏自身の男っぽさのせいだろうと考える。飲めば談論風発し、猥雑な輩にまじって、そのがなり立てる戯れ唄の指揮をとったりもなさるが、ひとつことなるところは、決して背筋くずさず、いかに量を過ごしても、鋭い眼光のにぶることがなく、その姿をみていると、ぼくは、あるなつかしさを感じる。泥酔乱酔さらに痴酔もまたよきものではあるけれども、やはり強烈な酒と真向うから立ちあって、酒をねじふせる飲み方もあらまほしく、自分はそれがかなわぬだけに一種のあこがれに似た気持を、立原氏の酒にぼくはいだく。(「あいつの酒こいつの酒」 野坂昭如)

○酒造る神と書きたる三尺の鳥居の上の紅梅の花

私はこの社のことを知らないからこれ以上説明しようもないが、三尺の鳥居といふからは極く小さいもので従つて或は路傍の小社らしくも思はれる。或は造り酒屋の庭の隅などにあるものも想像される。さうだとすれば鳥居の文字と紅梅とを取り合せて早春の田舎の情調を出さうとしたものではなからうか、すつきりした気持のよい歌である。(「晶子観賞」 平野萬里)

酔へば荒れて人にからむ

父(幸田露伴)はよく酒を飲んだ。一人でも飲み客とも飲んだ。酔へば荒れて人にからむのが癖であつた。私達にもしつこかつた。機嫌よく酔ってゐるときは話を聴かせてくれるにしても、浮きたつやうなおもしろさであつた。そのおもしろさが遂にをはりまで続いたことがなかつた。ひきこまれて夢中になつてゐるうちに泣かなくては納まらないやうな羽目にさせられてしまふ。だから用心をするやうな怖じた心になつて、子供ながら面白がりつゝも逃げ腰である。いくらどうしたつてだめである。終生父に酒はつきものであつたが、考へれば私も飲む父の姿をどのくらゐ見て来たことか。一生を通じてこの頃が一番荒れた酒の時代である。子供だつたからもあるが、私の父に対する恐怖は滲みついてゐる。それもその場限りの、からつとした、一気に来るものではなく、逃げて逃げて追ひつめられ、最後にがんとやられてしまふ。いはゞ道中の長い、殺気立つた恐怖であつた。父とはゝが一番凄く摩擦しあつた時代のせゐでもあらう。はゝは私の記憶の範囲では、かつて快く酒の給仕をしたことがない。しかめつ面と軽侮の色を遠慮なく見せてゐる。よくも飽きずにその都度あゝいふ顔をして見せたと思ふほどである。つんとして絶対に冷淡であつた。(「みそっかす」 幸田文)

戦後の露店

戦後の露店が戦前と違うのは、駅前の空地が縦横に露地を拡げる巨大なヤミ市露店街になったことである。一九四三年から、駅などの重要施設を空襲の延焼から守るため、周囲の建物を強制的に撤去する建物疎開(そかい)が行われるようになったが、これによって生まれた空地が、大規模な露店街になったのである。その代表的なものが、新宿、新橋、有楽町(ゆうらくちよう)、池袋などの巨大ヤミ市露店街である。同じような例は、地方都市にも多数みられた。(「居酒屋の戦後史」 橋本健二)

酒

酒はよいもの

お酒は(アラヨー)

酒は(サ)酒は命の(ドンドマンマホイ)

若返り 若返り

命若うすにや

お酒で(アラヨー)

酒で(サ)酒で命が(ドンドマンマホイ)

若返る 若返る(「酒」 野口雨情)

肝硬変と胃潰瘍の悪化

テレビで売れているといっても、「てんぷくトリオ」としての出演だけで、三波伸介や伊東四朗のように、ひとりでよばれるケースは少なかった。それにしても、いちばんいい時期で、月に二十万がやっとだったなんて、ちょっと信じられない。とにかく口べたで、「ギャラを上げてくれ」なんて自分から言いだせないのだという。それに、値上げを言いだして、「それじゃァ、お前はいらない」といわれることを、必要以上におそれているふしもあった。身体が悪く、働きづめに働くことのできない負い目もあった。好きな酒のせいで、肝臓のほうがかなりいけなくなっていたのである。それでも、愚痴ひとつこぼしたことがなかったし、決して他人の悪口を言わなかった。腹に水がたまって、苦しみに耐えられず、国立第一病院にかつぎこまれるように入院したのが一九七三年だった。肝硬変と胃潰瘍の悪化だった。(「酒と賭博と喝采の日日」 矢野誠一) 戸塚睦夫だそうです。

小名浜の魚市場

大きめのハマグリの殻に、山吹色になったウニがてんこ盛り、それが焼かれてしっかりと身が締まって売られていました。福島県いわき市名物「ウニの貝焼き」です。実は先日、小名浜の魚市場で仲買人の店先でそいつと出会ったのでした。じいっと私を誘っています。-

あまりにウニの貝焼きが美味だったので、再び仲買人の店に戻って話を聞いてみたならば、この名物は全くの季節もので、五月の二、三週間だけが勝負の珍品だといいます。年中出回っているものは輸入冷凍ものが多く、いわき産の手づくりものとは格違いのものだと威張っていました。(「これがC級グルメのありったけ」 小泉武夫)

今日の仕事は

酒に水が割られなかつたとき

私といふ国民の傍に

ほんとうの酒があつたとき

私は飲むことを忘れなかつた

いまは忠実な国民として

全く禁酒してゐる

をかしなことには

酒をのんでゐたときよりも

はるかに痲痺的となつた

いつも頭の芯が熱してゐて

朝の新聞も頭に入らない

何やら政治的花形が

叫んでゐるやうだが

うるさいばかりだ

けさもまた民間飛行機がとんでゆく

あゝ、人生が二重にうるさくなつてきた

物語りは地上だけで

沢山なのに―

さて今日の仕事は

炭をさがしにゆくことか(「通信詩集」 小熊秀雄)

再び夜逃げ

酒が、また高くなつた。一級酒一升九百五十円である。政府は、なぜ酒の値ばかり吊り上げるのであらう。外の物価は、次第に安くなるのといふのに。怨めしい。僕などの老骨は、あと幾年生きてゐられるものか。好きな酒は、毎夜多少に拘らず楽しんで、而してあの世へ旅立ちしたいと思ふ。-

僕等の友人は悉く呑ん兵衛であるが、中でも底なしと称されてゐたのは小説家の大江賢次である。これは体躯偉大骨太で、いくら吞んでも飽くことなく酔ひ潰れることがない。彼と割勘で呑んでは、到底たまらぬ。老生も、半夜に三升は呑める実力を持つている。しかしこの時世に吾が実力を発揮したならば、遠からず再び夜逃げせねばなるまい。(「新たぬき汁」 佐藤垢石)

ただ酒

2.サケハウ(sakéhaw)酒の声

これは男がタプカル(tápkar舞踏)の際に発する特有の調子を帯びた声である。タプカルとゆうのは、祭祀の酒宴の席上、歓ようやく酣になるに及んで、一座の長老たちがこもごも立つて演じる所作で、掌を上に向けて肘を少し曲げ、それを静かに上下すると共に、両足を開いて床の上に一歩一歩、力足を踏みしめながら、ななめ横の方へ五六歩進んで、それから再び動作を繰返して、もとの位置に復するのである(この所作は人により所によつて小差があるようである)このタプカルの際、手ぶり足どりに合せて、太く沈重な、のどの奥から絞り出したような、熊のうめきにも似た音群を特有の調子を以て反覆する。これが胆振から日高の沙流地方で云うサケハウ(sake-haw酒・声)である(サケハウを酒声と解するのには問題があるけれども、今しばらく通説に従つておく)。サケハウには歌詞もなく、従って単純なものである。聞きなれない者の耳には、誰の歌うサケハウも同じにしか聞えないが、その間にもおのずから特有のものがあつて、個人個人で皆ちがうようである。(「歌謡」 知里真志保) アイヌの歌謡です。

ひどい目に遭わせた者が二人